黄斑区血流密度与糖尿病视网膜病变分期的相关性研究

邓 宇,接传红 ,王建伟,宋小花,刘自强,李媛媛

(中国中医科学院眼科医院,北京 100040)

糖尿病视网膜病变(Diabetic retinopathy, DR)是糖尿病最常见的全身系统并发症之一,是可以使糖尿病(diabetes mellitus, DM)患者产生视力下降,视物模糊最后导致盲,约35%的糖尿病患者受到DR 的影响[1]。DR 的病理过程包括周细胞丧失、内皮细胞增生等[2]。对DM 患者视网膜微血管病理变化进行跟踪监测,可以更好地了解DR 的发病机制,预测DR 的发展[3]。

光学相干断层扫描血管成像(Optical coher‑ence tomography angiography, OCTA)是一种非侵入性的血管成像技术,可以无创非荧光造影剂介入的条件下高效获得视网膜和脉络膜血管的血流造影图像并进行分层处理[4]。OCTA 可以识别非灌注区、微动脉瘤和新生血管形成、血流密度(vessel density, VD)等,这些参数可以量化和统计分析视网膜微血管损伤情况和中心凹无血管区的面积[5]。OCTA 具有很好的可重复性且可视性更强[6],可以检测出临床检查难以发现的微小新生血管,评估PDR 患者新生血管的范围和活动性[7,8],并可以评价抗‑VEGF(anti‑vascular endothelial growth factor)、视网膜激光凝固术治疗后新生血管的变化[9]。尽管近年来对OCTA 的研究众多,但针对其与DR 进展相关性的研究较少,且不同的研究针对相同指标存在差异[10]。本研究收集了不同分期DR 患者OCTA检查结果,分析其FAZ(foveal avascular zone)面积,浅层、深层毛细管不同区域血流密度等指标,并评估其与DR 分期之间的关联性,以阐明在DR 进展过程中OCTA 不同层次、不同区域血流密度的变化情况,为临床使用OCTA 观察和检测DR 病情与进展提供辅助。

1 资料与方法

1.1 患者来源

2020 年9 月~2021 年9 月就诊于中国中医科学院眼科医院的符合2 型糖尿病诊断的患者。共63例(100 眼),男性28 例(46 眼),女性35 例(54 眼),平均年龄61.2 岁。诊断标准:符合糖尿病性视网膜病变新的国际临床分级标准(2002 年),(1)无明显视网膜病变:无异常;(2)轻度非政治性糖尿病视网膜病 变(non ‑ proliferative diabetic retinopathy, NP‑DR):仅有微动脉瘤;(3)中度NPDR:微动脉瘤,存在轻于重度NPDR 的表现;(4)重度NPDR:出现下列任何1 个改变,但无NPDR 表现:任一象限中有多于20 处视网膜内出血;在两个以上象限有静脉串珠样改变;在1 个象限有显著的视网膜内微血管异常;(5)增殖性糖尿病视网膜病变(proliferative diabetic retinopathy, PDR):出现1 种或多种改变:新生血管形成、玻璃体积血或视网膜前出血[11]。

1.2 观察组纳入标准

(1)有明确2 型糖尿病病史者;(2)能配合完成OCTA 检查者。

1.3 排除标准

(1)既往有视网膜激光光凝术史;既往3 月内玻璃体腔注药术、玻璃体切割术等眼内手术史;(2)有黄斑水肿、玻璃体积血、高度近视、黄斑裂孔、老年性黄斑变性、孔源性视网膜脱离、黄斑玻璃体牵拉综合征、青光眼、视神经萎缩、视神经炎等影响视网膜、视神经功能的疾病;(3)患有其他可能影响眼部功能的全身疾病;(4)白内障、玻璃体积血等原因导致OCTA 结果无法辨认。

1.4 研究方法

1.4.1 明确DR 诊断及分期:患者散瞳后由2 名医生使用90D 检眼镜检查眼底,并判断DR 分期,2 名医师判断结果不一致时,结合患者彩色眼底照相检查,由第3 名医师重新检查,并判断患者分级。最后由3 人共同决定患者分期。

1.4.2 OCTA 检查:固定1 名技师使用OCTA(Opt‑ovue , Fremont, CA, USA)进行OCTA 检查。采用针对拱环观察的Retina3.0 模式(即黄斑区3 mm×3 mm 范围扫描模式):拱环面积、周长(perim‑eter of foveal avascular zone, PERIM)、非圆指数(A‑circularity index, AI)、拱环外300 μm 范围 内血流密度(feveal density 300 μm, FD‑300)。中心视网膜厚度、浅层视网膜毛细血管血流密度(superficial vessel density, SVD)、深层视网膜毛细血管血流密度(deep vessel density, DVD)。采用了频宽50 nm的840 nm 光源。

1.4.3 观 察 指 标 FAZ、PERIM、AI、FD ‑300、SVD、DVD 中心凹及旁中心凹等不同区域VD。因视力易受晶体混浊等屈光间质及黄斑水肿等因素影响,故视力不是本研究的观察指标。

1.5 统计学处理

采用SPSS 23.0 统计学软件进行数据分析。对患者数据使用Kruskal‑Wallis test 进行正态性检验,及非参数检验,将结果以M(P25,P75)表示,组间数据比较采用非参数Mann‑Whitney U 检验。使用Spearman 检验分析DR 不同分期与OCTA 检查FAZ、PERIM、AI、FD‑300、不同区域VD 等指标的相关性性,及年龄与FAZ、PERIM、AI、FD 相关性。结果使用相关系数表示。

2 结果

2.1 患者基本信息

本研究共纳入糖尿病视网膜病变患者72 眼,其中轻度或中度NPDR:31 眼,年龄62.0(58.0,68.0);重度或PDR:41 眼,年龄59.0(52.0,64.0);NDR 患者:28 眼,年龄63.5(62.0,69.8)。使用Mann‑Whit‑ney U 检验,差异无统计学意义。

2.2 不同分期患者OCTA 结果

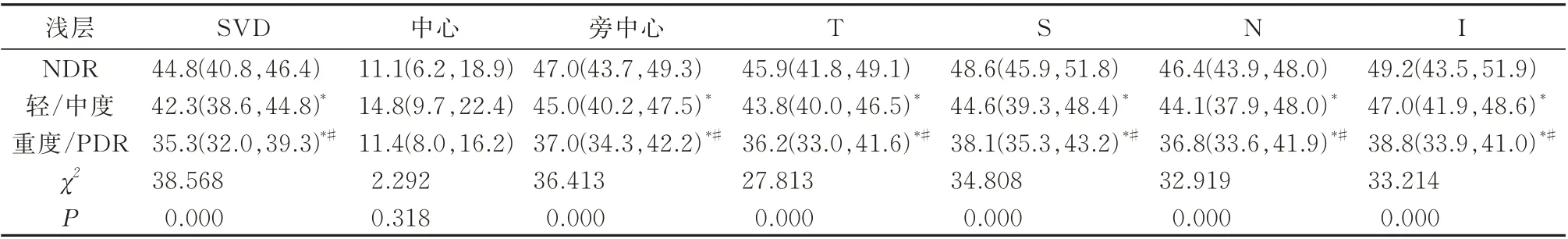

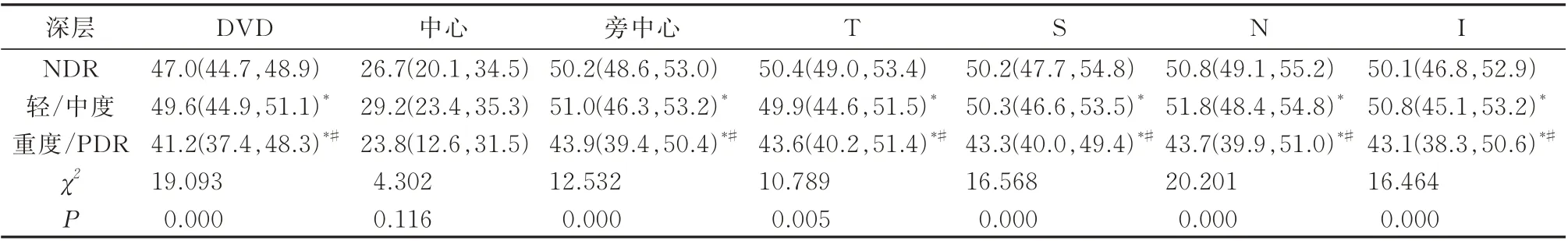

采用K‑W 检验方法检验数据是否符合正态分布(参考孙振球《医学统计学(第四版)》),结果显示除FAZ、中心凹DVD,PERIM,中心凹SVD 符合正态分布外均不符合正态分布,对数据使用非参数检验。在SVD 各个区域,重度或PDR 组患者VD 均低于轻度或中度组,轻度或中度组患者出中心凹外各区 域VD 均 低 于NDR 组,DVD 各 个 区 域,重 度 或PDR 组除颞侧外均除轻度或中度组,轻度或中度组除颞侧外均高于NDR 组。两组之间两两组合进行均值比较, 除SVD 中心、DVD 中心外其余组间差异具有统计学意义(P<0.05),提示指标有显著性差异,可以进行多个因素的相关性分析。见表1、2。

表1 不同分期患者各区域SVD 秩和检验结果Tab1 Results of SVD rank sum test by region in patients with different stages

表2 不同分期患者各区域DVD 秩和检验结果Tab2 Results of DVD rank sum test by region in patients with different stages

2.3 斯皮尔曼检验

对NDR、轻度或中度NPDR、中度NPDR、PDR患者整体SVD、旁中心SVD,颞侧SVD,上方SVD,鼻侧SVD,下方SVD 进行相关性分析,其相关系数分别为:−0.625、−0.661、−0.524、−0.587、−0.590、−0.554(P<0.05),对DVD、旁中心DVD,颞侧DVD,上方DVD,鼻侧DVD,颞侧DVD 进行相关性分析,其相关系数分别问:−0.340、−0.335、−0.292、−0.336、−0.407、−0.344(P<0.05)。因中心凹SVD,中心凹DVD 差异无统计学意义,故不进行相关性分析。

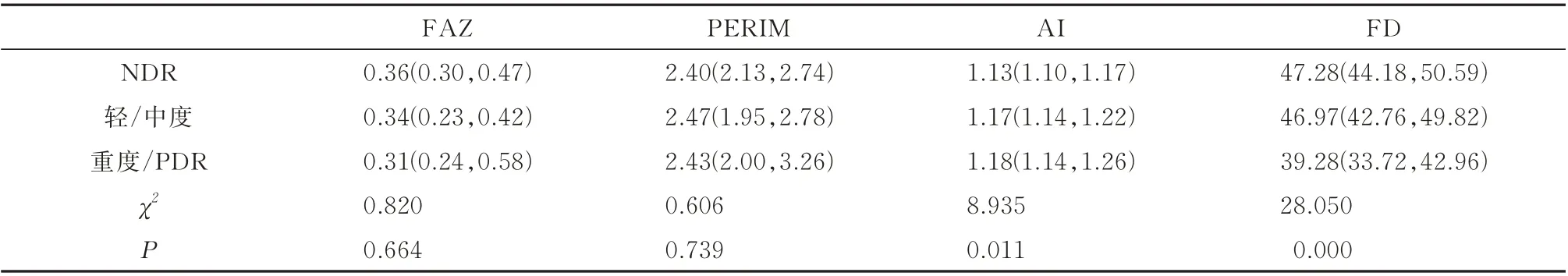

2.4 不同分期患者FAZ、PERIM、FD、AI 等检查结果

如表3 所示:FAZ、PERIM 指标(P>0.05),提示不同分期DR 患者在FAZ、PERIM 指标无明显差异。AI、FD 指标(P<0.05),提示不同分期DR 患者在AI、FD 指标上有显著性差异,可以进行多个因素的相关性分析。使用斯皮尔曼检验对NDR、轻度或中度NPDR、中度NPDR、PDR 患者AI、FD 进行相关性分析,其相关系数分别为:0.280、−0.494。研究结果结果差异均具有统计学意义(P<0.05)。

表3 FAZ、PERIM、FD、AI 秩和检验结果Tab3 Results of FAZ, PERIM, FD and AI rank sum test

3 讨论

使用OCTA 扫描可将其视网膜血管分层为浅层毛细血管丛(SCP)、深层毛细血管丛(DCP)其中,SCP 的定位是从内界膜延伸到内丛状层上10 μm,DCP 的定位是从内丛状层以上10 μm 延伸到外丛状层下10 μm。本研究对比了不同分期DR 患者SVD、DVD 两个层面不同区域血流密度情况,除中心凹外,SVD 各个区域VD 轻/中度DR 患者血流密度低于NDR 患者,重度/PDR 患者VD 均低于轻/中度NPDR 患者,其差异有统计学意义,除中心凹外SVD 各个区域VD 与DR 病程进展呈中度负相关。这表明随着DR 病程的进展其浅层血流密度逐渐下降。随着DR 病情的发展,黄斑区VD 持续降低[12],SVD 值是一种敏感性较好的OCTA 检测DR 的指标[13],在 造 影 诊 断DR 前 同 样 可 以 观 察 到SVD 下降[14]。Zhang 等[15]认为NDR 患者黄斑视网膜微血管损伤早于微动脉瘤等DR 体征出现,这可能是导致DR 患者VD 持续下降的原因之一。

在既往研究中,PDR、NPDR 患者深层血流是否低于NDR 患者,尚存在争议,不同的研究对于深层血流密度与DR 进展的关系存在差异[16]。本研究中,轻度/中度NPDR 患者DVD 各区域VD 略高于NDR 患者;除中心凹外,DVD 各个区域VD,重度/PDR 患者VD 均低于轻度/中度NPDR 患者,差异有统计学意义,表明重度/PDR 患者各区域VD 较轻度/重度NPDR 患者下降,但与DR 进展进行相关性分析均为低相关性。由于在仪器计算视网膜深层血流密度的过程中,浅层血流的流动或者患者眼球不自觉的转动都可能产生伪影,影响深层血流的检测结果,产生测量误差[17]。屈光间质可能也是造成深层血流密度在不同研究中不同结果的可能因素[18]。在本研究纳入患者多为老年人,由白内障、玻璃体混浊导致的屈光间质混浊可能是影响DVD测量结果及其与DR 进展相关性结果的原因之一[19]。

OCTA 是一种安全性高,可重复性强的检查方法,已经被大量的用于观测DR 患者视网膜微血管变化,是临床诊断和评估DR 病情的一种安全可靠的工具,也是临床研究的一大热点。Samara 等[20]认为DR 患者的血流密度与其LogMar 视力表视力呈正相关,Tsai 等[21]通过相关性分析发现DR 患者VD与对应区域视网膜敏感度呈正相关。既往已有研究表明随着DR 病程的进展黄斑区VD 呈下降趋势。但其研究多倾向于比较不同病情患者VD结果之间的差异性,而不是VD 与DR 进展之间的相关性。目前还缺少为OCTA 装置收集的不同种族的大量人群研究,以提供各个指标测量的标准化数据作为参考范围,在临床工作中无法单纯使用VD 对患者DR 分期进行判断[22]。本研究中虽然在DCP层面,重度或PDR 患者VD 较其他组患者差异有统计学意义,但其相关性仅为低相关性。而SCP 与DR 进展则有中度相关性。由此可见简单的进行差异性分析不足以说明单一指标在分析DR 进展过程中的重要性,必须要动态的关注患者VD 的变化。观察VD 与DR 进展的相关性变得尤为重要。另一方面由于软件算法的不同,不同厂家仪器得出的结果有明显差异。相同的仪器使用不同版本的计算软件得到的结果也可能不同[23]。这些都是限制OC‑TA 观察DR 病情进展的因素。目前还需要更多更深入的对OCTA 观测DR 微血管的作用进行研究。

健康眼的中心凹无血管区是由浅层毛细血管、深层毛细血管共同划定的区域,典型的FAZ 在健康人中呈圆形或椭圆形,测量的面积一般与年龄呈正比[24],通常在0.231~0.280 mm 之间[25]。通过OC‑TA 扫描可以获得如FAZ 面积、圆度、分层血流密度等定量参数。糖尿病也是导致FAZ 面积增大、周长变大,圆度变低的原因之一[26,27]。黄斑周围血管弓圆度下降[28]。Marques 等[29]认为黄斑区进行性毛细血管损伤可能是导致FAZ 变大的原因。与既往研究结果不同,本研究分析了FAZ、PERIM 与DR 进程相关性,随病情进展其差异无统计学意义,FAZ、PERIM 与DR 进展无相关性。AI、FD 与DR 进程相关系数分别为0.280、−0.494(P<0.05),表明随着DR 病情的进展,患者中心无灌注区呈更不规则的椭圆形,周边的血流密度更低。在实际的操作中,为了避免人工测量带来的偏差,我们使用计算机自动计算FAZ 面积。重度、PDR 患者FAZ 周边有硬性渗出或大片迂曲的毛细血管导致软件计算FAZ面积偏小,这可能是导致FAZ、PERIM结果与DR进展无关的影响因素。

结合OCTA 血管成像图可见,随着DR 病情进展,患者黄斑区毛细血管逐渐丢失,无灌注区面积逐渐变大。在重度NPDR、PDR 患者中可见大片无灌注区。在临床实践中可以将患者黄斑区VD 特别是SVD 作为评价DR 进展的指标之一,当DR 患者VD 持续下降时,可能提示患者病情进展。

综上所述,本研究结果表明OCTA 可以显示视网膜微血管的形态,静态展示血流状态,敏锐的发现微血管的变化,可以更早的提示糖尿病患者视网膜血管的细微变化,检测VD 变化情况,及FAZ 形态,可以辅助预测病情发展及分期、预后。在临床使用中,可以更频繁的检查患者视网膜血管情况,可以实现视网膜血管状态的更严格监控[30]。

作者贡献度说明:

邓宇:研究设计和论文的书写;王建伟:纳入患者病情判断及方法评估;接传红:项目支持及指导研究方法;宋小花、刘自强:患者数据录入;李媛媛:数据收集。

所有作者声明不存在利益冲突关系。