白轮船 (节选)

〔吉尔吉斯斯坦〕钦吉斯·艾特玛托夫

钦吉斯·艾特玛托夫(1928—2008),吉尔吉斯斯坦作家。代表作有《查密莉雅》《一日长于百年》《白轮船》等,曾获列宁奖金和苏联国家奖金。

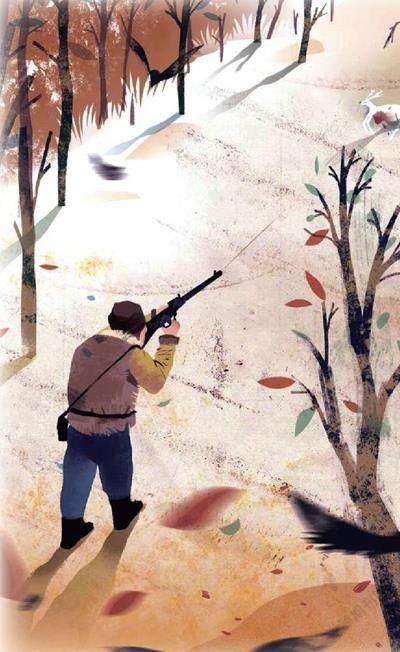

《白轮船》讲述了一个被父母遗弃的吉尔吉斯小男孩的故事,全书充满了“艾特玛托夫式的忧伤”。作品以现实的故事和人物为基础,植入神话传说和童话、梦幻色彩,通过各色人物的精神道德面貌描写人性的善恶斗争。

在卡拉乌尔山顶上可以眺望四面八方的景物。孩子趴在地上,调节着望远镜的焦距。这是一架远程的军用望远镜。是爷爷因为多年护林有功得到的奖品。老头子不喜欢摆弄望远镜,他说:“我的眼睛不比望远镜差。”可是外孙却爱上了这玩意儿。

他这一次上山,带了望远镜,还带了书包。开头出现在圆孔里的景物跳动着,十分模糊,接着一下子就清楚起来,稳住不动了。这比什么都有趣。孩子屏住呼吸,生怕碰动了对好的焦距。然后他又将视线转向另一点,于是一切又模糊起来。他又转动起目镜。

在这里,什么都能看得到。能看得见那些最高最高的,差点儿就挨着天的雪山顶。它们在所有的山峦后面,俯瞰着所有的山峦和整个的大地。那些比雪山稍低些的山上,森林密布,下层是密密的阔叶树林,上层是黑黢黢的松林。还能看到昆盖伊山向阳的一面。昆盖伊山的山坡上,除了野草,什么都不长。就在湖所在的方向,还有一些更小的山,那简直是一些光秃秃的石头坡。这些石坡脚下就是川地,川地与湖相接。还是这个方向,有田野、果园、村落……田野上的庄稼这里那里已经绿里透黄,收割期渐渐近了。一辆辆小小的汽车像小老鼠一样在路上跑着,后面拖着长长的灰尾巴。在大地最遥远的一隅,在视线尽头处,弯弯的一带沙滩过后,便是湛蓝湛蓝的湖水。那就是伊塞克湖。那里水天相连。再远望,就什么也望不到了。湖面上无风无浪,波光粼粼,无限寥廓。隐隱能看到拍岸的波浪溅起白色的水花。

孩子朝这一方望了很久。“白轮船还没有来呢,”他对书包说,“那就再来看看咱们的学校好啦。”从这里望去,山后附近的谷地尽在眼底。在望远镜里甚至可以看得清,有一位老奶奶坐在房前窗下,手里正织着毛线。杰列赛谷地没有树林,只是有些地方还保留着一棵两棵躲过了砍伐的老松树。以前这里曾经是一片森林。如今是一排排盖了石棉瓦的牲口棚,还有一大堆一大堆的饲草和黑糊糊的牲口粪。这里是为奶牛场培育良种幼畜的。就在离牲口棚不远的地方,有一条短短的小街,那就是养畜人居住的村子。这条小街一溜慢坡下来,尽头处有一座不像住家的小房子。那就是一所四年制学校。高年级的孩子们都到国营农场上寄宿学校去了。在这所学校学习的全是小家伙。这孩子过去喉咙疼,爷爷曾经带他到那个村子找过医生。这会儿他用望远镜全神贯注地望着那所小小的学校,望着那褐色瓦屋顶、那孤零零的歪斜的烟囱,望着胶合板木牌上手写的“小学”这个词儿。他不识字,但他猜得出上面就是这样写的。用望远镜什么都能看得见,连最小的,小得不可思议的东西都能看得清。石灰墙上刻划的字迹、窗玻璃上加衬的玻璃、凉台上凹凸不平的木板——全都历历在目。他想象着,他就要带书包到那里去,就要踏进现在正挂着一把大锁的那个门了。门里面又是什么呢?

看过了学校,孩子又将望远镜对准湖面。但湖面上还是老样子。白轮船还没有出现。孩子转过身,背对着湖坐了下来,将望远镜扔在一旁,朝山下望去。就在山脚下面,在长形谷地里,一条汹涌奔腾的河泛着银光,从一片一片的石滩中间穿过。河的一边有一条路,这条路跟河一起蜿蜒前进,又跟河一起消失在峡谷转弯处。河对岸则是悬崖和森林。圣塔什森林就从这里起,向山上伸去,一直钻到皑皑的白雪底下。爬得最高的是松树。在连绵不断的山脊上,在冰雪怀抱里,岩石丛中,到处生长着松树,一丛一丛的,像黑黑的毛刷。孩子望着护林所的房子、草棚和牲口棚,觉得好笑极了。从山上看去,这些房舍显得又小又不牢实。护林所过去,河边上,便是他十分熟悉的那些石头了。所有那些石头——“骆驼”、“狼”、“马鞍”、“坦克”——都是他在这卡拉乌尔山上用望远镜第一次发现,随即给它们取了名字的。孩子顽皮地一笑,站起来朝院子扔了一块石头。石头就落到了山上。

孩子在原地坐了下来,又用望远镜观察起护林所。他先是将望远镜倒过来看——房舍跑得老远老远的,变成了小小的玩具盒子。巨石变成了小石子。爷爷在浅水处修的水池更是好笑——水浅得只能没到麻雀的爪子。孩子噗哧一笑,搔了搔头,赶紧掉转望远镜,调好了焦距。放大了许多倍的他那些心爱的石头,好像抵到了镜头上。“骆驼”、“狼”、“马鞍”、“坦克”的样子都很动人:遍身都是棱,两侧都有斑斑点点的铁锈色苔藓;主要的还是,都很像他所想象的东西。“嘿,你这只‘狼’好神气!这‘坦克’真够威风!……”几块大石头过去,水浅处,便是爷爷修的水池了。河边这块地方,用望远镜看得很清楚。河水在这里打了个弯儿,从急流处拐到宽阔的沙滩上,翻着腾腾的细浪,重又拐向汹涌的急流。滩上的水有齐膝深。但是水流也很急,可以毫不费力地把他这样大的孩子冲到河中心去。为了不叫流水冲走,孩子总是抓住河边的柳棵子(柳棵子就长在河边,有些枝条在地面上,有些枝条在水里摇曳着),再到水里去打扑腾。这算什么游泳?就像一匹马给拴住了。而且还有许多不开心的事,还要挨骂呢!奶奶就数落爷爷:“他要是给冲到河里去,就让他自作自受好啦,我才不管呢。爹娘都不要他了,我犯不着来心疼地。别的事够我操心的了,我可没有工夫管他。”老头子能对她说什么呢?看来,老婆子讲得也有道理。但是,也怪不得孩子:河就在跟前,差不多就在门口嘛。不管老婆子怎样吓唬,孩子还是照样往水里钻。于是莫蒙就下定决心,要在浅水滩上用石头垒一个水池,让孩子在里面游水,免得出事儿。为了选得大些的石头,不叫流水冲跑,莫蒙老汉翻弄了多少石头啊!他将大石头抱到肚子上,一块一块地搬过去,站在水里,一块挨一块地垒起来,要垒得使河水能从石头缝里畅快地流进来,又能畅快地流出去。这个又可笑、又干瘪,只有几根稀稀拉拉小胡子的小老头,穿着湿滚滚的、贴在身上的裤子,整天整天地在垒这个水池。到晚上,累得就像瘫了一样,不住地咳嗽,连腰都直不起来。这下子奶奶又来火了:“小的是傻瓜——他总是小孩子;老的也是傻瓜,又怎么说呢?你拼命瞎折腾什么?给他吃,给他喝,不就够了吗?还要由着他胡闹。哼,这样下去,不会有好结果的!……”

不管怎么说,浅水滩上的水池修得真不错。现在这孩子游泳不用提心吊胆了。抓住柳条,溜下岸去,就可以朝前游了。而且一定要睁着眼睛游。鱼是睁着眼睛在水里游的,所以他也要睁着眼睛游。他有这样一个奇怪的幻想:想变成鱼。想游得远远的。这会儿,孩子用望远镜望着水池,想象着他怎样甩掉褂子和裤子,光着身子,打着哆嗦,钻进水里。河里的水总是凉的,刚进水都喘不过气来,但是过一阵子就习惯了。他想象着,他怎样抓住柳条,脸朝下跳进流水里。头上的水啪地一声合拢起来,河水在肚子底下、背上、腿上刷刷地直窜。在水底下,外面的声音听不见了,耳朵里面还是一股劲儿地哗哗响。他睁着眼睛,拼命去看水下一切能看得到的东西。他将眼睛拼命睁大,都睁疼了,但他得意地自己笑笑,还在水里伸伸舌头。他这是给奶奶看的。要她知道,他才不会淹死呢,他一点也不害怕。然后他放开手里的柳条,河水就冲着他连翻带滚地朝前去,直到他的两只脚抵在水池的石头上。这时才快活疯了哩!他一下子从水里跳起来,爬上岸,重新又朝柳棵子跑去。这样重复许多次。在爷爷修的水池里,哪怕一天游一百次,他也愿意。不变成鱼,决不罢休。无论如何,他一定要变成鱼……

孩子朝河边看着看着,又把镜头转向自家的院子。母鸡、带着小火鸡的老火鸡、靠在木头上的斧头、冒着烟的茶炊以及院里各种各样的东西都显得非常大,也非常近,好像就在跟前,他不由得伸出手去摸。这时,他看到变得跟大象一样大的褐色牛犊正心安理得地嚼着挂在绳子上的衣服,不禁吓了一跳。那牛犊快活得将眼睛眯成一条缝儿,嘴边流着口水——它觉得大口大口地嚼着奶奶的连衫裙,太有味道了。“啊,你这浑蛋东西!”孩子拿着望远镜欠起身来,将手直挥。“快滚开!听见吗,给我滚远些!巴尔捷克!巴尔捷克!(在望远镜里看到,狗正悠閑自在地躺在墙脚下。)去咬它,快去咬它!”他绝望中对狗下起命令。可是狗连耳朵也不肯动一下。它只顾躺着,好像什么事也没有似的。就在这时,奶奶从房里出来了。她一看到眼前的事,惊得将两手扬得高高地一拍。抓起一把扫帚就朝小牛奔去。小牛跑了,奶奶跟在后面撵。孩子一面将镜头对着她,一面蹲了下来,免得让她看到他在山上。奶奶撵跑了牛犊,便一面骂着,一面朝家里走。她因为生气,因为跑了一阵子,不住地喘着粗气。孩子看她看得十分真切,就像跟她在一起似的,甚至比在一起还要真切。他对她使用了特写镜头,就像在电影里局部地表现一个人的脸时那样。他看到她那气得眯起来的黄眼睛。他看到,她那皱皱巴巴、一道褶一道褶的脸变得通红通红的。就像电影里声音突然不响了一样,奶奶的嘴巴在望远镜里急促而无声地翻动着,露出她那带豁子的几颗残牙。她叫些什么,在远处是听不到的,但是,她的话这孩子却觉得听得十分清楚、十分真切,就像是对着他的耳朵讲的。嘿,她驾起他来才凶哩!他都能背得出来:“哼,等着瞧吧……你总要回来的。看我收拾你!我可不像你爷爷。我说过多少次,要把这个浑蛋望远镜扔掉。又跑到山上去了。快叫那条鬼轮船翻掉吧!快叫火烧掉,快沉掉吧!……”

孩子在山上沉重地叹了一口气。在这样的日子里,在给他买了书包,他已经想着要去上学的时候,还要他去看牛犊呢!奶奶还不肯罢休。她一面还在骂着,一面翻来覆去地看她那件被嚼烂了的连衫裙。古莉查玛抱着女儿走到她跟前。奶奶将事情说给她听,越说越冒火。她朝山上直挥拳头。她那干瘦的黑糊糊的拳头气势汹汹地在镜头前面晃动着:“你倒玩得快活!叫那条鬼轮船快翻掉!快叫火烧掉,快沉掉!……”

院子里的茶炊已经烧开了。在望远镜里可以看到,一股股的水汽从盖子底下直往外冒。别盖伊姨妈出来拿茶炊。又惹起事来。奶奶把她那件被嚼烂的连衫裙差点儿捅到别盖伊姨妈的鼻子上。那意思是:喂,瞧瞧你外甥做的好事!别盖伊姨妈连忙安慰她、劝她。孩子在猜想她说些什么。大概还是过去说的那些话:“妈妈,别生气。他还小嘛,不懂事啊,能要他怎样呢?他一个人在这里,连个伴儿也没有。干吗要吵他,干吗要吓唬一个小孩子呢?”毫无疑问,奶奶对她的话是这样回答的:“你别来教训我。你自己生一个试试看,到时候你就知道,该要孩子怎样了。他整天呆在山上干什么?看看牛犊都没有时间啦?在山上张望什么?张望他那不正经的爹娘?张望那两个生了他就各奔东西的混账家伙?你倒是好,干脆一个也不生……”甚至在这样远的距离孩子在望远镜里都能看到,别盖伊姨妈那凹下去的两额气得煞白,浑身都在哆嗦;他知道姨妈会怎样回敬她,果然,她冲着继母的脸嚷了起来:“你自己又怎样,老妖婆?你生了几个儿子、几个女儿?你算什么东西?”这一下就不得了啦!奶奶气得直叫。古莉查玛过来拉架、劝解,抱住奶奶,想把她拉回家去,可是她更来劲了,像个疯子一样地满院子乱蹦乱窜。别盖伊姨妈抓起热气腾腾的茶炊,几乎是跑着朝房里走去,一路上茶炊里的开水直往外没。奶奶有气无力地坐到一根木头上,放声大哭,怨自己命苦。这会儿把孩子忘掉了,这会儿连老天爷和整个人世间都被她骂上了:“我呀!你问我算什么?”奶奶冲着姨妈的背后吼道。“要不是老天爷害我,要不是老天爷收走我的五个娃子,要不是我那独独一个儿子在十八岁上打仗死了,要不是我那再好不过的老头子泰加拉跟着羊群在大风雪里冻死,我会来到这里,跟你们这些看林子的过起来?难道我像你那样不会生孩子吗?要不是我命苦,到老来会跟你爹,跟傻头傻脑的莫蒙过起日子?该死的老天爷,我犯了什么罪,你这样惩治我啊?”

孩子拿开望远镜,伤心地垂下了头。“现在咱们怎样回家去呢?”他小声对书包说。“这都怪我,怪浑蛋小牛。还要怪你,望远镜。你总是引着我来看白轮船。你也有错。”孩子朝四周望了望。四面都是山,到处是悬崖峭壁、乱石、森林。一道道闪闪发光的小溪,从高处的冰川上无声地落下,只是来到这下面,流水好像才终于学会了说话,为的是到了河里就永远吵个不歇。群山啊,是那样雄伟,那样巍峨。孩子此时此刻感到自己太小、太孤单,感到无依无靠。只有他和山,山,山,到处是高山。太阳已经西斜,渐渐朝湖的方向落去。已经不怎么热了。向东的山坡上出现了短短的阴影。这会儿太阳就要越落越低,阴影就要朝下,朝山脚爬去了。

每天这个时候,伊塞克湖上都要出现白轮船的。孩子用望远镜尽量朝最远处望去。他屏住了气:是它!他顿时什么都忘了。前方,在伊塞克湖湛蓝湛蓝的边缘上,出现了白轮船。来了!就是它!成排的烟囱。白轮船又长、又威武、又漂亮。行驶起来,就像滑行在琴弦上似的,又直又平稳。孩子赶紧用衣襟擦净了玻璃,又一次调好了焦距。轮船的轮廓更清楚了。现在可以看出,轮船在波浪中微微颠簸着,船尾后面拖着一条明晃晃的、泡沫翻滚的长带。孩子目不转睛地欣赏着白轮船。要是能依他的心愿,他一定央求白轮船开近些,让他看看船上的人。可是白轮船不知道这一点。白轮船慢慢地,十分气派地只管走自己的路,不知何处而来,不知向何处去。白轮船在湖上行驶,很长时间都能看得到;孩子也要想很长时间,他想的是他怎样变成鱼,顺着河游去找白轮船……

有一次,那是他第一次在卡拉乌尔山上看到蓝色的伊塞克湖上的白轮船,看到如此美丽的景象,他的心扑通扑通地跳将起来,他一下子就断定,他的爸爸(他的爸爸是伊塞克湖上的水手)就在这条白轮船上。他相信这一点,因为他非常希望是这样的。他既不记得爸爸,也不记得妈妈。他一次也没有见过他们,他们谁也没有来看过他。但是孩子知道:他的爸爸在伊塞克湖上当水手,他的妈妈同爸爸离婚以后,将儿子留给爷爷,自己到城里去了。一去就再没有回来。她去的那个城市很远,要过许多山,山过去是湖,湖过去还要过许多山。爷爷有一次到那个城市去卖土豆。去了整整有一个星期。回来后,在吃茶的时候对别盖伊姨妈和奶奶说,他看到了女儿,也就是这孩子的妈妈。她在一个大工厂里做织布工。她有了新家庭,有两个女儿,她将她们送进了幼儿园,一星期只能见一次面。她住的是一座大楼,但是只住了其中很小的一间,小得没有地方转身。在院子里谁也不认识谁,就像在市场上一样。回到自己房里,马上将门一关——大家都是这样过日子。天天关起门来坐着,像坐牢一样。她的丈夫好像是个司机,在大街上开公共汽车接送行人。早上四点钟就出去,很晚才回家。活儿也不轻。老人家说,女儿老是哭,求他多多担待。他们在等待分配新房子。什么时候能分到,还不知道。但是,一旦分到了,要是丈夫答应的话,她就把儿子接去。她请他老人家暂时还等一等。爷爷劝她不要难过。最要紧的是,要跟丈夫过得和睦,别的事情都好说。至于儿子,更不用挂心。“只要我活着,这孩子我谁也不给;等我死了,自有苍天指引他,一个活人总会找到路走的……”别盖伊姨妈和奶奶一面听爷爷讲,一面不住地叹气,甚至还一起哭过一阵子。也就是在那一次喝茶的时候,他们也谈到了他的爸爸。爷爷听人家说,他从前的女婿,也就是这孩子的爸爸,好像还是在一条轮船上当水手,好像也有了新家庭,有了孩子,不知是两个,还是三个。就住在码头旁边。好像他已经戒酒了。他的新妻子每次都要带着孩子到码头上迎接他。“这么说,”孩子想,“他们接的就是他的这条船了……”

轮船前进着,渐渐远去。它那长长的白色身躯在蓝色的湖面上悠悠地行进着,烟囱里吐着青烟,并不知道有个孩子变成孩儿鱼正朝它游去。他希望这样来变鱼:身上一切全是鱼的——鱼身子,鱼尾巴,鱼翅膀,鱼鳞——只有头还是自己的,让又大又圆的头长在细细的脖子上,还让头上长两只招风耳朵和一道道伤痕的鼻子。眼睛也要像原来的。当然,像是像,但不能完全跟现在一样,要眼睛看东西能够跟鱼眼睛一样。这孩子的睫毛就像小牛的睫毛那样长,长长的睫毛不知为什么总是忽闪忽闪的。古莉查玛说:要是她的女儿有这样的睫毛,长大了会是一個多么漂亮的姑娘啊!为什么一定要成为漂亮姑娘或者漂亮小伙子呢?他才不稀罕呢!他觉得漂亮的眼睛毫无用处,他要的是能够在水下看东西的眼睛。应当是在爷爷修的水池里变。摇身一变,他就是鱼了。然后他一下子从水池里蹦到河里,钻进汹涌的激流,顺流而下。然后就一面游,一面不时地蹦到水面上往两边看看,因为老在水底下游也没有意思。他顺着湍急的河水往下去,擦过高高的红粘土陡岸,随着激浪,越过石滩,经过山边和林边。他跟自己的石头伙伴们告别:“再见了,‘睡骆驼’;再见,‘狼’;再见,‘马鞍’;再见,‘坦克’。”

等他游到护林所旁边,他要跳出水面,向爷爷摆摆鱼翅膀打个招呼:“再见,爷爷,我很快就要回来的。”爷爷看到这样的稀奇事儿简直惊呆了,不知道怎样才好。还有奶奶,还有别盖伊姨妈,还有古莉查玛和她的小女孩,一齐都张大了嘴巴站着。哪里见过这样的怪事:头是人头,身子却是鱼身!他也朝她们摆摆翅膀:“再见了,我要去伊塞克湖,到白轮船上找我那当水手的爸爸去。”巴尔捷克大概会顺着河岸跑的。狗也从来没见过这种事情。狗要是胆敢跑到水里来跟他,他就喊:“不行,巴尔捷克,不行!你会淹死的!”

然后他又继续往前游。他从吊桥的铁索下面钻过,又擦过岸边的河柳丛,然后就顺着水声隆隆的峡谷一路向下,一直进入伊塞克湖。伊塞克湖像大海一样辽阔。他在伊塞克湖的波浪里游着,过了一浪又是一浪,过了一浪又是一浪,终于来到白轮船跟前。“你好,白轮船,我来了!”他对白轮船说,“天天拿望远镜望你的就是我。”船上的人都感到十分吃惊,一齐跑上来看这件稀奇事儿。这时他对当水手的爸爸说:“爸爸,你好,我是你儿子。我是来找你的。”

“你算什么儿子?你是半人半鱼!”

“你快把我拉上船,我就变成人形了。”

“妙极了!好吧,咱们就来试试看。”爸爸撒下鱼网,从水里将他捞上去,放到甲板上。他一下子就恢复了原形。然后……然后……然后白轮船继续往前开。他就把自己知道的一切,把自己的全部生活都讲给爸爸听。讲讲他那里的山,讲讲那些石头,讲讲那条河和山林,讲讲爷爷修的水池,他就是在那里学游水的,学着像鱼一样睁着眼睛游……

当然,他要对爸爸讲讲他在莫蒙爷爷家过得怎样。要爸爸别因为人家喊他“快腿莫蒙”就以为他不好。这样的爷爷到哪里都找不到,这可是最好的爷爷。但是他不会耍滑,就因为这样,大家都取笑他。奥罗兹库尔姨父还常常骂他老人家。有时当着很多人的面骂爷爷。爷爷不但不还嘴,而且一切都不放在心上,甚至还替他干森林里的活儿,干家里的活儿。还不光是干活儿呢!每次奥罗兹库尔姨父喝得醉醺醺地骑着马回来,爷爷不但不当面朝他狠狠地吐几口唾沫,反而跑上去迎他,扶他下马,将他扶进屋里,让他躺到床上,给他盖上皮袄,生怕他着凉,生怕他头疼;然后去解下马鞍,将马刷一刷,喂一喂。这都是因为别盖伊姨妈不会生孩子。为什么要这样呢,爸爸?顶好是这样:想生就生,不想生就拉倒。奥罗兹库尔姨父一打起别盖伊姨妈,爷爷才可怜呢。他比自己挨打都难受。别盖伊姨妈一喊叫,爷爷心里就像刀戳一样。可是,他又能怎样呢?他想跑去帮女儿说话,奶奶却不叫他去,她说:“别多管闲事,由他们自己去。干你老头子什么事?又不是你的老婆。你就好好呆着吧。”

“她是我的女儿呀!”

奶奶就说:“要不是门挨门地住在一起,要是离得很远,那你又怎么办?每次打架,你都骑着马跑去劝架?要是那样,谁还要你女儿做老婆?”

我说的奶奶,可不是原来的那个奶奶。爸爸,你大概不认识她。这是另外一个奶奶。我还很小的时候,亲奶奶就死了。后来就来了这个奶奶。我们这里的天气总是叫人摸不透:一会儿晴,一会儿阴,一会儿又是雨又是冰雹。这个奶奶就是这样的,叫人摸不透。有时很和气,有时很凶,有时一点不像个奶奶。一发起脾气,简直要吃人。我和爷爷就不吭声。她说,不管怎样给外人吃,给外人喝,别想得什么好处。爸爸,我可不能算外人。我是一直跟爷爷在一起的。她才是外人呢。

(摘编自华东师范大学出版社《白轮船》一书)