基于认知行为治疗理论的在线随访干预对社区精神分裂症患者的康复效果

牛丹丹,陈玉明 ,庄晓伟 ,陈艳,黄恬蕊,王亮

精神分裂症是一种重性精神疾病。由于患者自我管理能力不足、服药依从性差、病情复发率和致残率高,生存质量普遍较低[1-2]。目前我国严重精神障碍患者服务管理工作的落脚点在社区,日常随访主要由社区卫生服务中心医务人员和民警、居委干部等基层工作人员承担。整合多方资源开展社区康复和随访可以有效节约医疗资源,提高患者的生存质量和社会功能[3],但由于社区工作人员不具备精神病诊疗专业的资质和能力,加上人手短缺、工作量大,随访工作困难重重,随访质量参差不齐[4-5]。患者长期遭受疾病的困扰,缺乏疾病管理知识和有效应对精神症状的技能,迫切需要专业的支持,但又无法承受长期心理治疗所需要的时间和经济成本。精神科医师工作繁忙,很难抽出大量时间从事面对面社区随访工作。本研究探索由精神科医师利用微信、QQ等社交媒体开展基于认知行为治疗理论的在线随访干预,取得了一定的效果。现报告如下。

1 资料与方法

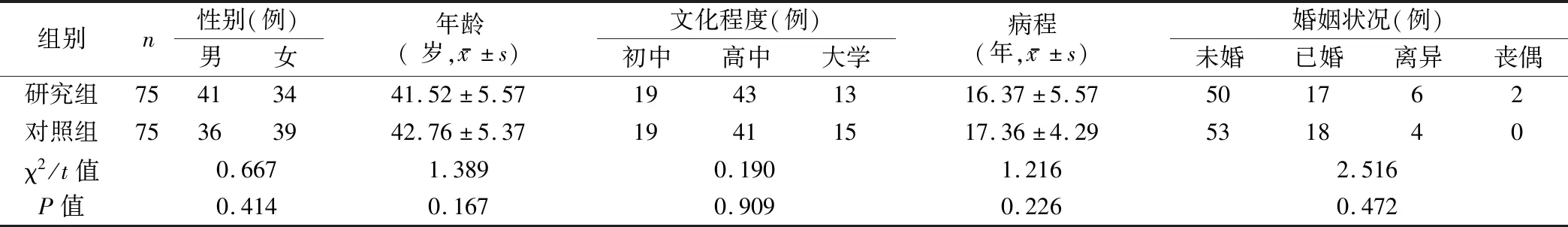

1.1 一般资料 2021年7月~2021年12月选取我区社区精神分裂症患者150名。纳入标准:符合ICD-10中精神分裂症诊断标准[6];年龄20~50岁;能理解并完成量表测评,能使用QQ、微信等社交媒体;病情处于康复期,服用抗精神病药物的剂量基本不变;病人与家庭成员生活在一起,至少有1名监护人能在半年内对患者进行监护;同意接受社区精神卫生服务管理;经患者或监护人知情同意,医院伦理委员会进行审核。排除标准:伴有严重躯体疾病;酒精或药物滥用者;合并其它精神障碍;病情不稳定,反复住院。脱落标准:如患者病情复发、需要住院治疗或因其它原因不愿意继续接受随访干预的,经评估后退出,视为脱落。将150例患者使用随机数字表法分为干预组和对照组,每组各75名,2组患者性别、年龄、文化程度、病程、婚姻状况等方面差异均无统计学意义,见表1。

表1 2组患者一般资料比较

1.2 方法

1.2.1 社区精防医师随访 对照组依据《严重精神障碍患者管理治疗工作规范(2018版)》分类干预的要求[7],由社区精防医师进行随访,每季度一次,内容包括了解患者病情变化、服药情况、药物不良反应等,每年为患者提供1次免费体检,包括血压、血糖、血常规、心电图、肝功能等。

1.2.2 基于认知行为理论的精神科医师在线随访干预 干预组由精神科医师通过微信、QQ等社交媒体进行为期24周共计16次的随访干预,每次30min,具体如下。第1阶段(1~4周):治疗关系的建立与评估,每周1次,共4次。通过询问患者病史与就诊经历、躯体疾病史和当前的躯体症状、家庭和社会支持情况、兴趣特长、生活状况、个人及人际交往状况及精神状况检查。通过信息收集,尝试理解患者过去的经历和当前的认知行为反应图示。第2阶段(5~20周):基于认知行为理论的随访干预。每两周1次,共8次。第1~2次进行疾病知识教育。主要包括精神分裂症的发病机制、症状特点、治疗方法、预后转归、睡眠卫生、压力管理等相关内容,并结合患者的病情进行互动答疑。第3~4次进行认知行为治疗理论的介绍,结合案例使患者理解环境事件、认知评价、情感反应和行为的基本模型。第5~6次结合患者残留的阳性症状(幻觉、妄想等)进行干预,首先进行减少病耻感的解释,“许多人都会有精神症状和其它类似问题”,“几乎每一个生命在生命的某一个时期都需要服用药物”,“声音(幻听)可以被控制”,“大部分人偶尔都会有偏执的想法”等。同时给患者布置家庭作业,要求患者每日填写 “症状管理日程表”,记录症状出现的时间和频次、出现症状时的自动思维、情绪及行为模式,通过讨论,纠正患者的认知歪曲,发展对负性思维的合理反应。第7~8次重建希望和社会支持。发掘患者及家庭的资源,从患者感兴趣且力所能及的事开始,寻求改变的动机,鼓励患者做出改变,记录、评估这些改变并给予强化。第3阶段(21~24周):治疗效果的强化与巩固,每周1次,共4次。第1~2次教授患者自我管理及应对症状的方法。包括通过制定日常活动表、服药记录表,建立规律的生活秩序。第3次学会识别复发或症状恶化的潜在诱因,制定复发预防计划。第4次对随访干预中的知识和策略进行再次强化,同时制定应急预案,如果有需求,及时在微信或QQ上留言,以便得到及时的帮助。

1.3 评定标准 分别于干预前、12周末、24周末对患者的精神症状、服药依从性、社会支持和自尊情况进行评估。

1.3.1 一般情况问卷 采用自制调查表收集患者个人基本信息、家庭及社交媒体使用情况。

1.3.2 阳性与阴性症状量表(positive and negative syndrome scale,PANSS)[8]PANSS是为评定不同类型的精神分裂症症状的严重程度而设计的标准化的评定量表,包括阳性量表7项、阴性量表7项和一般精神病理量表16项,共30项,另有3个补充项目评定攻击危险性。每个项目都有定义和具体的7级操作性评分标准。其按精神病理水平递增的7级评分为:1代表“无”;2代表“很轻”;3代表“轻度”;4代表“中度”;5代表“偏重”;6代表“重度”;7代表“极重度”。

1.3.3 药物依从性评定量表(medication adherence rating scale,MARS)[9]MARS是Thompson等综合药物态度量表和Morisky量表编制的,该量表容易应用,是一个对精神药物依从性评定的有效和可靠的措施。包括10个问题,每个问题分“是”和“否”两个选项,除条目 7 和 8 回答“是”记1分外,其他条目回答“否”记1分[10]。量表前4项用于评估药物依从性行为,分数≥3 表示依从好[11-12]。本研究仅评估依从性行为,以前4项评分作为评估依据。

1.3.4 社会支持评定量表(social support rating scale,SSRS) SSRS是由肖水源等编制的[13],本量表的特点是简短,包括3个维度:客观支持(3项)、主观支持(4项)、支持的利用度(3项)。第1~4,8~10条:每条只选一项,选择1、2、3、4项分别计1、2、3、4分,第5条分A、B、C、D四项计总分,每项从无到全力支持分别计1~4分,第6、7条如回答“无任何来源”计0分,回答“下列来源”者,有几个来源就计几分。总分即10个条目计分之和,客观支持分:2、6、7条评分之和,主观支持分:1、3、4、5,条评分之和,对支持的利用度:第8、9、10条评分之和。

1.3.5 Rosenberg自尊量表(Rosenberg self-esteem scale, RSES)[14]RSES是Rosenberg于1965年编制的测量整体自尊的量表,由10个条目组成,用于测量整体自尊水平,其中5个正向表述,5个负向表述。采用4点计分,1代表“很不符合”;2代表“不符合”;3代表“符合”;4代表“非常符合”。3、5、8、9、10题为反向计分,得分越高表明自尊水平越高。该量表具有使用方便、信效度良好、跨文化适应性强等优点。

2 结果

干预组75例,均完成了干预(共16次干预,迟到20min或缺席记缺勤,累计缺勤次数不超过2次记为完成干预);对照组75例,实际完成73例,1例因疾病复发住院于2021年11月脱落,1例因第20周末未面访到而脱落。根据意向性分析(Intention-to-treat Analysis, ITT分析)原则,仍将这2个病例纳入统计,24周末随访数据采用末次观测值。

2.1 2组患者干预前后PANSS评分比较 干预前,2组PANSS评分比较,差异无统计学意义。干预12周后,干预组阴性症状评分低于对照组(P<0.05);干预24周后,干预组阳性症状、阴性症状评分及PANSS总分均低于干预前(均P<0.01)。干预24周后,干预组PANSS总分、阳性症状、阴性症状评分、一般精神病例评分均低于对照组(P<0.01,0.05)。见表2。

表2 2组患者PANSS各项评分干预前后比较 分,

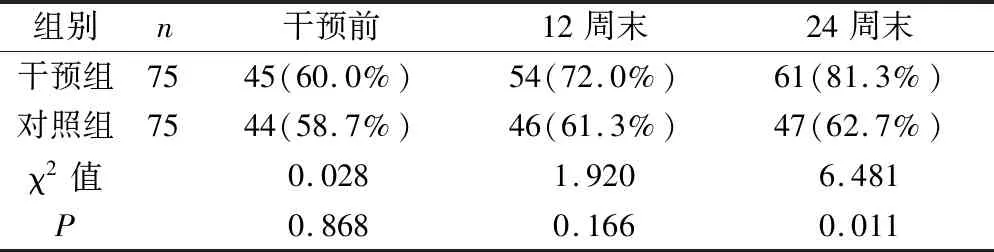

2.2 2组患者干预前后MARS1-4项评分及服药依从率比较 干预前,2组MARS1-4项评分差异无统计学意义。干预12周及24周后,干预组MARS1-4项较干预前得分逐步升高(P<0.01);干预12周后,干预组MARS1-4项评分高于对照组(P<0.05),干预24周后,干预组MARS1-4项评分高于对照组(P<0.01)。干预前,2组患者服药依从率差异无统计学意义,干预24周后,干预组服药依从率明显高于对照组(P<0.01)。见表3,4。

表3 2组患者MARS1-4评分干预前后比较 分,

2.3 2组患者干预前后SSRS及RSES评分比较 干预前,2组患者SSRS评分比较差异无统计学意义。干预12周后,干预组SSRS总分及主观支持分高于对照组(P<0.05);干预24周后,干预组SSRS总分及主观支持、客观支持分、支持利用度因子分均高于干预前(P<0.01,0.05)。干预24周后,干预组SSRS总分及主观支持分、客观支持分、支持利用度因子均高于对照组(P<0.01,0.05)。干预前,2组患者RSES评分比较差异无统计学意义。干预24周后,干预组RSES评分高于干预前(P<0.01)。干预12周及24周后,干预组RSES总分高于对照组(P<0.05,0.01)。见表5。

表4 2组患者干预前后服药依从率比较 例(%)

表5 2组患者干预前后SSRS、RSES评分比较 分,

3 讨论

精神分裂症是一种复发率、致残致死率高的慢性迁延性精神疾病,需要长期服药以延缓病情的进展[15]。目前,我国对社区严重精神障碍患者的服务管理是以街镇为单元开展的,通过基层人员对患者的随访和评估,落实救治救助、社区康复等服务管理措施。一方面由于社会对精神障碍患者的歧视,患者和家属存在一定的病耻感,不愿意向社区人员透露疾病信息,另一方面由于基层人员人手和相关知识的欠缺,社区严重精神障碍患者服务管理的专业化、精细化和智能化服务还存在一定差距,必须依靠专业的力量来弥补[16]。

有效的院外随访干预对精神分裂症患者的康复价值已经被多项研究证实[17]。精神分裂症患者越来越多地使用互联网技术,并且愿意考虑使用网络资源和干预措施[18]。本研究由精神科医师通过微信、QQ等社交媒体开展以认知行为治疗理论为基础的社区随访,结果显示:干预后,干预组PANSS总分及各因子分均有不同程度的降低,阴性症状因子分降低更为显著(P<0.01),这与王志勇等[5]的研究一致。直接的影响可能是由精神专科医生介入开展社区严重精神障碍患者的服务管理,可以及时为患者调整药物,迅速控制精神症状,间接的影响还包括在线随访不受时间和空间的限制,患者的积极性和依从性得到提高[19]。

服药依从性是影响患者维持治疗效果最重要的因素之一[20],服药依从性越好,症状缓解的程度就越大,康复的可能性也就越大[21]。导致患者服药依从性差的原因包括缺乏家庭支持、疾病相关知识欠缺、存在药物不良反应、未定期随访等。基于认知行为理论的精神科医师随访干预,通过苏格拉底式提问,帮助患者找到治疗不依从的原因及认知行为模型,探索改善患者治疗依从性的行为策略,可以提高患者的服药依从性,而后者对控制病情、减少复发有重要意义[22]。干预后,干预组MARS1-4项评分升高,与对照组及干预前相比,差异均有统计学意义(均P<0.01),且服药依从性较好的患者比率高于对照组(P<0.05),这与Caqueo-Urízar A[23]的研究结果一致。可能与提高患者及其家属对疾病的认知有关[24]。

社会支持是精神分裂症所致残疾的保护因素,由于受精神症状的影响及长期患病对家属造成的照护负担,精神分裂症患者得到的社会支持要低于普通人[25]。患者在社会生活中很难感受到足够的理解与尊重,而社会支持缺乏预示着患者的结局不良[26]。低自尊在精神分裂症患者中非常普遍,可能是症状、社会角色缺失、失败经历和(自我)羞辱的结果,也意味着较高的自杀风险、更多的复发和较差的生活质量。认知行为治疗通过对消极自我认知的重新评价,有助于提高患者的自尊水平[27]。本研究结果显示:干预后,患者在主观支持、客观支持、支持利用度、自尊水平均升高(P<0.01,0.05)。通过教授患者和家属疾病的知识和沟通技巧,可以使患者体验到更多的社会支持,有效提高自尊水平,促进精神康复。

当前,我国对社区精神障碍患者的服务管理已初现成效,专业化、信息化是疫情常态化以及患者日益增长的服务需求背景下的必然趋势。本研究中,精神科医师利用专业知识及认知行为治疗理论,通过信息化手段开展社区严重精神障碍患者服务管理,不但可以弥补原有随访模式专业性不足的缺陷,而且更加便捷、高效,还可以避免上门随访时导致的患者隐私暴露风险[28]。通过干预,患者的服药依从性提高,精神症状得到有效缓解,社会支持感提升,有助于提高社区严重精神障碍患者服务管理的水平。但是,基于认知行为理论的精神科医师在线随访模式仍需花费大量的时间和精力,无法满足所有患者的服务需求。因此,在今后的研究和工作中,可以尝试建立精神科医师指导下的社区随访团队,采用线上线下相结合的随访方式,精神科医生定期为基层随访人员开展培训和指导,疑难案例进行个案督导,不断提升社区精神卫生整体服务水平。