东渡日本的隐元家具研究

邵晓峰1,黄福华2,白撞雨3,赵 澄4.5

(1.中国美术馆,北京 100010;2.三福古典家具公司,福建仙游 351256;3.福建省黄檗禅文化研究院,福建福清 350307;4.常熟理工学院纺织服装与设计学院,江苏苏州 215500;5.东南大学艺术学院,江苏南京 210000)

山川异域,风月同天。在中国的对外文化交流史上,中日佛教可谓同宗同源、源远流长。以与中国文化关系紧密的日本国风文化为例,国风文化被视为日本古典文化的典型,10世纪后半叶至11世纪中叶的后期,摄关政治时期,文学、美术、宗教,以及衣食住行的各方面都产生了与前代不同的文化,对以后的日本文化产生了深远的影响[1]。

中国对日本文化有重大影响的东渡高僧,唐代有鉴真,宋代有道隆,元代有一宁,清初有隐元。梁容若先生在论及隐元隆琦与日本文化时认为:“(隐元)开宇治黄檗山万福寺,受到日本皇室、幕府及一般人士尊信,龙吟虎啸,大振禅风,博学多能,沾溉群伦。规模宏阔,影响深远。[2]”鉴真、隐元等大德东渡日本传法,一批批“遣唐使”与僧侣也来到中国学习,他们不仅对中日宗教文化的融汇与发展发挥了重要作用,还为两国物质文化的互补与共进产生了积极影响。其中,家具是这一领域中与生活关系十分密切的内容。中日家具之所以能够相互借鉴、共同发展,其基础源自二者不同的特色。譬如,以品类为例,可见中国传统家具的高型品系至臻完善,明显比日本的多;相反,日本低型家具品类比中国的丰富;不同的自然地理、人文背景和生活方式,以及由此而产生的功能需求差异等,是形成中日传统家具品系差异的重要因素[3]。下面以清初东渡日本的隐元家具展开论述。

1 研究隐元家具的殊胜因缘

隐元(1592—1673)是我国明末清初的禅宗高僧,俗姓林,法名隆琦,字隐元,福建福清人。明崇祯十年(1637年),他任黄檗山万福寺住持,通过中兴黄檗道场而大振临济宗风,对闽浙佛教的传承、发展贡献卓著。清顺治十一年(1654年),应日本佛教界邀请,他率弟子东渡日本弘法,开创日本黄檗宗。由他开创的这一佛教宗派法脉绵延、传承至今,是当今日本禅宗的三大宗派之一,在日本佛教界影响广泛。为感念和表彰隐元禅师的广大功德和历史功绩,日本后水尾法皇赐号“大光普照国师”,其后又有6位日本天皇和法皇给予隐元禅师国师或大师谥号。2022年,在中日邦交正常化50周年的重要节点,日本令和天皇加谥隐元禅师为“严统大师”,进一步彰显了黄檗文化历久弥新的新时代价值。

隐元禅师在日本传入黄檗禅的同时,也将中国的建筑、雕塑、家具、书画、篆刻、印刷、音乐、医学、饮食等文化和技术引入日本,“黄檗文化”在日本蔚然成风。直到今天,日本佛教界、文化界乃至普通民众仍铭记他的法乳之恩和传播之功。

习近平主席很关注隐元禅师对于中日文化交流的贡献。2019年4月,他在写给日本长崎县知事中村法道的回信中对隐元禅师给予高度评价:“你信中提到的隐元禅师,在中国是很受尊崇的高僧大德,他为两国人民文化交流互鉴作出了历史性贡献。”中日文化界纪念隐元禅师的活动长盛不衰。2021年11月14日,中国美术馆馆长吴为山创作的雕塑作品《隐元禅师像》,落成于具有400年历史的日本长崎古寺东明山兴福寺。2022年是隐元诞辰430周年,为弘扬他对促进中日文化交流的贡献,2022年3月21日,由中国佛教协会、中国美术馆主办的“黄檗文华润两邦——隐元及师友弟子的禅墨世界”书画展在中国美术馆开幕。这是黄檗文化艺术的一次集中展示,汇聚了隐元与其师费隐通容,弟子木庵性瑫、即非如一、独立性易和东皋心越等禅师的百余件书画,以及9件以“隐元”冠名、1件以“黄檗”冠名的东渡日本的隐元家具的复制品。这些蕴含禅意与创意的明清之际的家具样式引起了社会各界的广泛关注,也带来研究隐元家具的一系列契机,皆可谓研究隐元家具的殊胜因缘。2022年4月,受凤凰网邀请,笔者曾与东渡家具复原项目总设计师、中国工艺美术大师黄福华先生,以及福建省黄檗禅文化研究院副院长白撞雨教授,围绕这些东渡日本的隐元家具进行了一场“以器弘道”的对话。今将其中的主要观点,结合文献梳理与文脉论证进行较为系统的发掘与整理,以飨读者。

就古代文献而言,与这些家具相关的图示与文字主要源于两部书:一部是于昭和十四年(1939年)10月出版的《黄檗冠字考》(图1),一部是于昭和十七年(1942年)2月出版的《隐元冠字考》(图2)。二者均由日本西浓印刷株式会社印刷,其编辑兼发行者是山本悦心禅师,发行所是黄檗堂,但该堂不在日本长崎、京都,而是位于爱知县爱知郡猪高村的大字猪子石五十五番户。黄檗堂出版物均为非卖品,印量仅百余册,以编号发行,文献价值高,存世量少,弥足珍贵。通过黄檗书院学者的研究,目前已发现的黄檗堂出版物共59种,黄檗书院文献室藏有21种,其中就包括《黄檗冠字考》《隐元冠字考》,这两部古籍记载了一部分家具的样图、尺寸和用途,为本次家具复原工作提供了第一手文字与图示依据,殊为难得。长期以来,日本文化界对于从中国传来的舶来品(唐物)均很珍视。譬如,日本学者河添房江认为,日本的国风文化是一个没有唐物就无法成立的充满国际色彩的文化[4]。

图1 《黄檗冠字考》

图2 《隐元冠字考》

结合以上两部《冠字考》古籍的记载、图示,可知隐元禅师东渡带去、后来又通过海商从福建送去的黄檗家具、禅具共计20余种。其中,既有常用法物,也有日常器用。福清黄檗山万福寺、黄檗书院与三福古典家具公司共同组成项目组,研究这些古籍中的家具文献并进行科研攻关,以一年半的时间,复原了其中具有代表性的10件家具,分为坐具(两件扶手椅)、承具(翘头案、案、香炉几)、庋具(隐元橱)、架具(脸盆架、禅杖架)、枕具(箱枕)、灯具(行灯)这六类,呈现了隐元禅师东渡带到日本的这些家具的风格与工艺。它们是日本黄檗宗大本山——京都黄檗山万福寺的重要器物,由它们可折射中国家具对当时日本生活方式的引领,以及隐元禅师对日本佛教的影响。

接下来,本文按以上六种家具类型进行分析与诠释。

2 坐具(《隐元南官帽椅》《隐元四出头官帽椅》)

在此次展览中,由福建福清黄檗山万福寺捐赠中国美术馆的《隐元南官帽椅》(图3)的搭脑和扶手均不出头,在今天的家具术语中,这类的扶手椅还可被称为“文椅”。它以大叶紫檀制作,总体髹以黑漆,造型简洁、结构紧凑,背板自上而下分饰金漆镂空麒麟浮雕、描金绘画与金漆卷草纹雕花亮脚,联帮棍被塑造为七层金漆净瓶形。椅座为棕屉,上为细致的藤编,下为棕编。在椅足之间壸门卷口的上、左、右三边均饰以金漆细边。前足之间的管脚枨为两根(其他三面只有一根横枨),两枨之间的矮老被塑造为三层金漆瓶形,形态矮胖,饶有趣味。两枨两端还饰以“U”形金漆细边,精致而适度,显得颇具分寸。然而,以上这些局部装饰并不影响其形态静穆、文雅、内敛的内涵。在整体上,它具有明式家具简劲干练的特点,并实现了在结构和装饰之间,简洁和丰富之间的有机均衡与和谐统一。

图3 《隐元南官帽椅》

据日本文献《隐元冠字考》记载,该椅被称为《隐元椅》,其原型被珍藏于松隐堂宝库中,在《簿册》上被记录为“唐漆椅乙张”。隐元大师在世期间常用的这件椅子系从明朝舶来,木质,髹黑漆,饰有雕刻与描金画,座屉(即床板)以藤条细分,编成卍字图案,技艺精湛。并记录了椅子尺寸“总长三尺五寸七分,腰高一尺六寸五分,横一尺九寸五分,竖一尺六寸”。时人还为此椅制作了缎子椅披(即椅褥),袋子形,从椅背上面向下套上。值得关注的是,隐元椅的形制甚至成为三师七证师及引请师椅子、焰口法会中座椅子、堂头椅子这三种椅子的制作参照标准,由此可见其经典性。

黄福华团队复制的《隐元四出头官帽椅》(图4)以科檀(科特迪瓦紫檀的简称)制作,其造型健朗、结构简洁、木色深沉,搭脑、扶手均出头,扶手下有鹅脖、无联帮棍,全椅几无多余装饰。其样式在明清家具中较为常见。《隐元冠字考》中附有此椅图示(图5),右上角标注为“隐元椅”。《隐元四出头官帽椅》复制件与该图示的不同之处在于,将座屉下、前足之间的围合造型(原图示中,无座屉下的牙板,只有两个附于前足的斜长站牙,站牙与座屉之间形成45°斜角)简化,使座屉下的牙板、前足的站牙连为一体,浑然无间,可视为一种简练的“壸门”,符合明式家具的美学品格。

图4 《隐元四出头官帽椅》

图5 《隐元冠字考》中的《隐元椅》

3 承具(《隐元翘头案》《隐元案》《隐元炉几》)

承具中的《隐元翘头案》(图6)的造型非常独特,案面呈三面上翘形,既可视为多了一端的翘头案,也可被理解为被删去一面的四面围栏案。《隐元冠字考》中记载的所谓“三方端反,一面平面”,指的就是如此造型。这在家具史中鲜见,具有特殊含义,应和当时的黄檗宗宗教生活,甚至和日本特殊的丛林陈设方式不无关联。案足为外撇的弧形细圆足,左右两侧的足间有牙子与牙板,简洁质朴。案的两侧饰以镂空云头纹,端庄典雅。《隐元冠字考》中有此件家具的图示(图7),右侧标注为“隐元卓”。“卓”通“桌”,有高型承具之意。“桌”字的出现晚于“卓”。在南宋,仍“卓”“桌”混用。在中国古代,桌、案、几这类承具的概念区分较为模糊,有时还混为一谈,因此也影响到日本对这些名词的表述。

图6 《隐元翘头案》

图7 《隐元冠字考》中的《隐元卓》

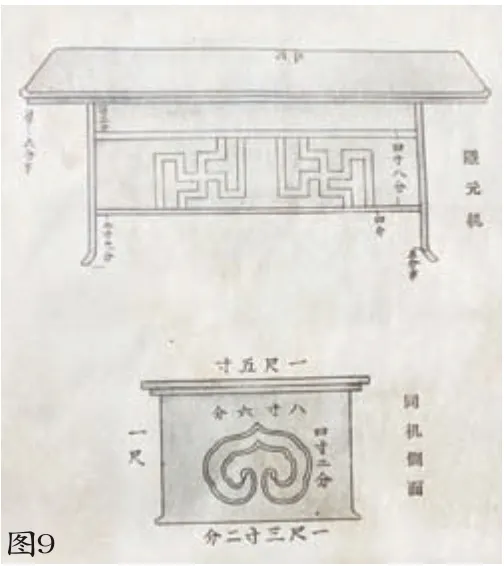

《隐元案》(图8)以花枝(奥氏黄檀)复制而成。《隐元冠字考》称这件较为小巧的承具为“隐元机”,其所附图示见图9。在日语中,“机”通“几”,指办公桌一类的承具。然而,据今天的中国家具分类法,它应归入“案”。对今人而言,桌、案的区别主要在于足所在的位置。桌的四足立于四角,而案的四足向中间缩进,因此案的承面具有向两侧伸展的视觉感受。《隐元案》的承面两端略向上翘,故而是一种翘头案,人们在其上观赏手卷、卷轴,不易掉落。《隐元冠字考》还记载其被“漆成黑色,多被置于高阁明窗之下,或为煎茶道者所用”。其左右脚板中间均饰以云头纹浮雕。

图8 《隐元案》

图9 《隐元冠字考》中的《隐元机》

值得关注的是,这件案的正面挡板具有“卍”(左旋)、“卐”(右旋)并用的浮雕。“卐”是上古时代被许多部落使用的一种符号,在中国的史前彩陶时代,以及古埃及、古印度、古希腊均有出现,后来还被一些古代宗教沿用。或象征太阳、光明、火与无限,或被视为吉祥标志。随着印度佛教东传,蕴含佛教内容的“卐”也进入中国。此字的梵文读作“室利踞蹉洛刹那”,意为“吉祥海云相”,即大海云天之间的吉祥瑞相。北魏时,曾被译成“万”字。唐代,玄奘将它译成“德”,象征佛的功德无量。武则天把它定为“万”字,意为“集天下一切吉祥功德”。“卐”写有两种:一种是右旋“卐”,—种是左旋“卍”。佛家多认为应以右旋“卐”为准,因为佛教以右旋为吉祥,许多佛教仪式多以右旋方式展开。

将“卐”“卍”并用于一处,在佛教仪轨与器具中则十分罕见。然而,在明清以来的建筑、家具、陶瓷、服饰上,“卐”“卍”的并用,也不少见。这与民俗中的多元、包容观念,以及“卐”“卍”的并用可利于二方连续、四方连续图案设计的连接与伸展,具有紧密关系。

就视觉设计原理而言,“卐”“卍”的设计模式均以“十”为中心,以其四个端点为起点,从顺时针或逆时针方向与“十”的横竖线平行延伸,分别形成“卐”与“卍”。英国图像学家贡布里希在其《秩序感——装饰艺术的心理学研究》[5]中认为: “‘卍’符号为‘曲十字’,是一种‘正在运动中的形式’……”并分析“卍”符号的成因以及为何会呈现一种“动态感”。以“卐”或“卍”四端向外作四方连续式的延伸,又可演化成各种满地纹样,既可用于边缘,也可大面积使用,装饰效果甚为可观。这种连锁式的花纹常用来象征万福万寿而永恒绵长。

另外,在《 隐元案》中,其“卐”“卍”两侧的出头线条,还均以纵向矩形加以贯连,这种做法在明清以来的罗汉床、隔扇、屏风以及石雕的装饰中也能见到。但是“卐”在日本的传统器物装饰中,并不多见,这与日本独特的历史文化以及宗教民俗相关。

《隐元炉几》(图10)以科檀(科特迪瓦小叶紫檀、科特迪瓦檀木的简称)复制而成。它在《隐元冠字考》之《隐元卓其二》中被称为“香炉台”,即放置香炉的承具,表面髹涂朱红色,以示豪华,并记载了其样式在近世被人以朱檀仿制而贩卖于市井之中,大多也用于香事。鉴于其小巧精致,笔者称其为“炉几”。但是在《隐元冠字考》的图示中,这件家具被称为“唐物朱涂隐元卓”(图11)。

图10 《隐元炉几》

图11 《隐元冠字考》中的《唐物朱涂隐元卓》

在造型上,该炉几颇具巧思,在整体上构建起两几叠置呈现的结构,在层与层之间形成有机统一的关系。上下皆有四足,足均为三弯腿造型,且上下层的三弯腿具有不同变化,上层趋方、下层趋圆,可谓精妙。三个造型各异的承接面(自上而下分别是素圆面、花边面、八边形面),可摆三个香炉。在上承接面、中承接面与足的交接处,均有卷草纹立牙装饰。它丰富了宋代以来炉几的造型、结构和纹饰,堪称设计独特、承接自然、装饰精当。

4 庋具(《黄檗橱》)

《黄檗橱》是此次展览的家具中唯一被冠名为“黄檗”字号的家具,其图示见于《黄檗冠字考》中的第八图《橱子》(图12)。《黄檗冠字考》还以文字记载了这件橱:“关于《黄檗橱柜》大略如开卷八图所示。在长崎的四刹中,厨(橱)子用精湛的雕刻,涂上朱绿等颜色的漆,以金箔覆之,呈现多种华丽色彩。黄檗末刹中也有多种。”由此可见,在当时的日本长崎四刹以及黄檗末刹中,均使用这样制作精美的木橱。

图12 日本《黄檗冠字考》中的第八图

此橱四足具有收分与侧脚。橱顶为三层薄板制成,上宽下窄,逐渐缩进。橱子上部空间左、右、后三面围合,正面敞开,实际为陈设佛像及礼佛用具的小型佛龛。龛上部有罩,其上部由三个髹金漆、左右各有一个半圆形凸起的矩形开光构成,开光的上下部件可视为由两条朴素的牙板围合而成。其下以曲尺状线形短柱装饰,四根竖柱末端各饰一个扁圆棋子状垂花。其下部为柜,以收纳杂具。值得注意的是,在上下部之间交接处的四脚,设有四个矩形黄铜包件,如同坐具足端的铜质包脚。正由于有了这四个黄铜包件的装饰,这件黄檗橱子犹如一套独特的组合家具:将一件佛龛形案安放于一件柜子上。木橱底部接地处,全以锯齿纹作装饰。由图示可见,这件家具系木质,其上部佛龛的内部面板以及下部柜子的面板木纹清晰,弧形弦纹优美畅达,如行云流水,当以木材弦切面加以打磨而成。

另外,在功能上,《黄檗橱子》可称为佛龛橱,其功能取向与结构方式,在今天的佛龛家具中仍在广泛使用。

黄福华先生的团队以缅甸花梨复制的《黄檗橱子》(图13)尺寸为96cm×66.5cm×178cm,下部为柜子,柜门设于右侧。在整体上,这件木橱可谓造型方正、结构简练、装饰恰当、用材合适、工艺精巧。不过,与《黄檗冠字考》中的《橱子》图示不同之处在于,复制的木橱底部接地处被处理为桥梁拱(罗锅)造型,显得简洁概括、稳重坚固,这不同于图示中的锯齿纹,体现了复制团队专家的独特考虑与工艺革新。

图13 《黄檗橱》

5 架具(《隐元面盆架》《隐元杖架》)

《隐元面盆架》(图14)有上下两组交叉形横木与六足相连,两组横木上可置脸盆等器皿。前四足上端为蜀柱造型,呈莲苞形。后两足升起,足间分别联以灵芝纹透雕牙板、草龙纹透雕牙板、卷草纹透雕牙板、喜鹊登梅纹浮雕、双鹿法轮纹透雕开光、凤鸟纹透雕开光以及一根光素的横枨,同构高屏式造型,犹如具有多种装饰的椅背。其顶中部拱起(下设一对草龙透雕),两端化作龙头圆雕,并与两侧的草龙纹圆雕站牙连为一体。脸盆架的主要结构件形体干练、构造利落,装饰件则以圆雕、浮雕、透雕等形式,锼出五段亮洞,成为一组组构思复杂而巧妙的意匠聚会,并能满足挂置毛巾等多种小型物品的功能需求。

图14 《隐元面盆架》

《隐元冠字考》中不仅具有《隐元面盆架》的图示(图15),还记载了它的主要造型特征、尺寸及所用黄铜面盆的情况:“松隐堂有如图之《隐元面盆架》,构造为六脚分立,上方置有洗脸器皿,地上三尺二寸六分,棚的开口为一尺八寸。据《唐黄铜面盆》中所记,此洗面用具以黄铜所制,带盖。以此为基准,本宗大地的开山堂,每天清晨,侍真(丛林谓侍祖塔之真影者)在面盆中盛微热水,浸入面巾,于开山真前诵读《心经》一卷,继而以此擦拭开山的面部。

图15 《隐元冠字考》中的《隐元面盆架》

可见,《隐元面盆架》在具备放置器物等基本功能的同时,还与诵经前后的环境、时间、仪式均密不可分。

《隐元杖架》(图16)的形态也颇具意味。它如同小型屏座,在其上下横枨中间以孔贯通,安放禅杖。下部的横枨下面具有壸门,壸门的弧形变化紧凑。屏座两侧有柱,柱基为稳正的山字形,柱与柱基的交接处立有站牙,柱顶上设饰以花形柱头。在整体设计上,这件杖架简略大方、端庄雅致。笔者曾对中国家具中的“架具”做过研究,划分了数十个种类,但其中并无“杖架”。这件精致的杖架则使中国家具多了一款架具,也丰富了我们对于禅杖等佛教器具的功能性、内涵性、供奉性、象征性及传播意义的理解。

图16 《隐元杖架》

6 枕具(《隐元箱枕》)

《隐元枕》(图17)为小叶檀复制,狭长形,在整体上较为圆浑。枕分为上下两部分,两部分的高度相近,下部呈缩进状。上部中间略有凹陷,以适合人后脑形状,使头枕得舒适。上下两部分分别设黄铜象鼻(也称钌铞)与屈戌(带两个脚、用来固定U形锁的环),可上锁。两部分对半打开后,下部为一个长方形小箱子,箱体分为三个区域,在两端约占十分之二处为较小的区域。可见在功能上,《隐元枕》除了具有枕头的功能,还兼具收纳之用,用于密藏重要物品(枕于枕头下),是枕具与庋具的结合体,因此可称为“箱枕”,这是古人智慧的具体造物呈现。《隐元冠字考》记载了《隐元枕》:“松隐堂宝库中藏有‘唐枕头香乙个’,黄檗开山塔院什物数的书册、道具器物中均有记载。隐元大师常用的舶来品枕头,长三尺余、高六寸余,巾六寸余,上部覆盖以焦茶色,整体柔软,上下对半分开,下部为箱形,分为三区,两端十分之二处剖出小区域,用于密藏重要之物(图18)。由“上部覆盖以焦茶色,整体柔软”可见,《隐元枕》的上面覆盖了柔软的织物,呈焦茶色。

图17 《隐元枕》

图18 《隐元冠字考》中的《隐元枕》

7 灯具(《隐元行灯》)

《隐元行灯》(图19)在用材上主要由小叶紫檀复制而成。所谓行灯,即用于夜行照明的灯。它虽是灯具,但在造型上如同一件小巧精致的香几,色彩肃穆,造型简雅,结构精练,在线条运用上,使曲与直的对比恰到好处,明式风格甚浓。在结构上,它具有四根角柱,柱顶为凸起的蜀柱形,上配黄铜小件,犹如倒置的迷你型红酒杯。行灯上半部为灯罩,造型为正方体,罩顶设卷云形黄铜提梁。罩门,从正面打开,正门饰以一横两竖的铜线,分为六个矩形。罩门右侧的角柱上设两个黄铜铰链,左侧设一个椭圆形黄铜挂坠,用于启门,以放置灯具。灯罩的四面均以薄纸糊制,利于透光与照明,其左、右、后三面均为素面。灯罩底部为壸门形,呈对称式四段弧形,与提梁的三段弧形相呼应。行灯下半部的柱足间设黄铜托盘,以接灰烬。托盘边缘设四根粗铜线连接灯柱。在灯罩与托盘之间,以四根横枨连接灯柱,柱足底部为兽足形,微向外撇。

图19 《隐元行灯》

《隐元冠字考》记载了《隐元行灯其一》:“世间现存隐元行灯(夜行照明的灯)有数几种。现有之物为木制加以春庆涂(日本岐阜县高山市的一类漆器),参照如图。此为黄檗高泉和尚皈依处金泽(石川县)横山子爵家传来,近来多有模仿此形制作电灯的。”可见,《隐元行灯》是从日本黄檗高泉和尚皈依处金泽横山子爵家传来的。在20世纪初,多有模仿其形来制作电灯。因此,其造型与结构堪称经典,经历了不同时代的检验,即使到了电灯时代,也被效仿、用于电灯灯具的设计中。

在《隐元冠字考》中,不仅有《隐元行灯》的图示(图20),还进一步记录了该灯具形制的发展与变化。譬如,其中的《隐元行灯其二》记载:“大正十三年(1924年)十月,于名古屋商品陈列馆中,如会名列有照明相关的行灯类、煤油灯类、汽油灯类等数二百余种,其中以京都风俗研究会名义出品当中,有铁制四角形灯,木制的仿形,火袋稍长,四根柱子的内面削皮,以纸敷之,从外侧看四角柱的四根均能看到。”可见,在名古屋商品陈列馆以京都风俗研究会名义出品的产品中,《隐元行灯》的这种形制(即具有四根角柱的形制)还被改成为铁制。

图20 《隐元冠字考》中的《隐元行灯》

8 研究隐元家具的文化意义

基于中日之间的密切关系,自唐代以来,一批批日僧来到中国学习佛法与寺院制度,并将学习成果与资料传到日本。因此,日本妥善保留了较多的中国文献与实物。为此,元代文学家、书法家杨维桢在《送僧归日本诗》中曰:“我欲东夷访文献,归来中土校全经。”可见保存在日本的史料对于弥补中国学者的研究具有独特价值。就家具史研究而言,日本藏有大量与中国相关的家具,在这方面,正仓院收藏的唐代时期的家具成为重要实物见证。另据杨耀先生专著《明式家具研究》中的图录所示,有一件经典的宋代禅椅[6]即存于日本。

日僧在学习中国佛教文化的过程中是严格遵循的,因为这是与“正法”相关的大事。譬如,据镰仓时代入南宋学习律学后归国的日僧俊芿归国建泉涌寺时在《造泉涌寺观进疏》中记载:“若造寺之失规,则无由以立僧宗,若僧宗之不律,则无由以光佛法。”可见形制在当时并非单纯的形式问题,而是事关“正法久住”的问题。由此观之,日本禅寺观刹内的各种家具也必依照宋禅的形制仿造,否则就无以“正法久住”[7]。再如,日僧来南宋实地考察、绘制的《五山十刹图》流传至今,其中的家具图像多被标注了详细实测尺寸,是佐证宋代佛教家具发展状况的重要资料。入宋日僧绘制这些家具的宗旨就是为了将其造型与装饰在日本仿制出来,所以有别于一般宋画中的家具形象,其描绘忠实而详细。虽然在某些表现手法上,《五山十刹图》有别于我们所熟知的中国制图法,但这一图谱对于考察南宋寺庙家具无疑是目前最具有说服力的资料,显示出作为史料的珍贵价值[8]。另据张十庆先生推论,“日僧在实测图录时,在内容取舍和选择上,较侧重于禅寺独特性和丛林实用性的考虑。如图录中不重佛殿,而重布局、僧堂、众寮、浴厕等内容,即说明了这一点。此外,在内容的详略取舍上,还表现有重形制轻技术的倾向,即在丛林规式、法仪、法器、家具等内容上,所录甚详,而于建筑技术内容上,则相对较粗糙简略。[9]”

到了明代,家具工艺得到进一步发展,制作技术日趋完善,使家具成为融多种艺术、技术以及材料为一体的重要文化载体。“跨海非常木,撑天必大材。东君如有意,吹入我门来。”此乃隐元禅师诗中名句。隐元家具多系木制,在中国文化中,木具有温润恒久的品质,可象征生生不息、轮回永生之精神。这批隐元家具体现了明代晚期家具的一些样态,在总体上具有简洁雅致的特点,就此而言,可谓传承了宋代家具的基本特征。如前所述,数件家具还具有可贵的创新之处。

9 结语

禅寺独特的制度称作丛林清规,禅修也融于日常生活中,其方方面面都被视作修行过程,皆有严格规式。因此,这些家具在具体表现风格和形式上拓展了我们对于明代家具的理解,有几件家具的造型结构和纹饰也延伸了明清家具涉及的内容与领域。特别是它们和禅宗思想相结合,将家具与宗教的关系予以更为具体的呈现。譬如,隐元家具中有几件饰有卐字、法轮、净瓶、云版等佛教图形及符号,这些都是佛教思想对丛林生活影响的具体体现,毕竟这些家具陪伴隐元禅师等高僧及其再传弟子很多年。这些佛教元素、图案、器物图形被有机地贯穿在生活器具上是非常自然的。就一定意义而言,这批家具不仅是中日生活艺术的体现,还是两国僧侣宗教情怀的进一步呈现。可见从家具这一研究视角入手,可继续拓展中日文化交流的路径与领域。