学前教育幼儿资助的覆盖率和瞄准度评估研究

魏 易,宋映泉

一、研究背景

(一)学前教育事业发展

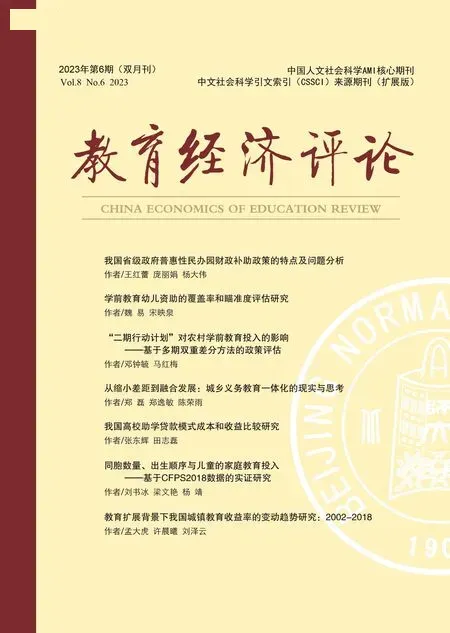

学前教育对个人、家庭和社会都非常重要。大量研究表明高质量的学前教育对儿童,尤其是弱势群体儿童的认知和非认知技能的发展具有重要影响(Chetty et al.,2011;Heckman et al.,2013;Black et al.,2017)。学前教育投入的高回报使其成为许多国家加强国家人力资本、减少不平等和贫困代际传递的重要策略(OECD,2006;Engle et al.,2011)。中国在2010年《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010—2020)》中确定了“普及学前教育”的政策目标,要求学前三年的毛入学率从2009年的50.9%提高到2020年的70%。在这十年期间,政府推动实施三轮“学前教育行动计划”,通过增加公办园学位供给、扩大普惠幼儿园的覆盖面、增加学前教育财政投入和形成政府家庭共同负担的成本分担机制来解决学前入园难、入园贵的问题。自2010年以来,学前教育的公共投入快速增长,从2010年的244.4亿元(占政府教育财政支出的1.67%)增长到2019年的2007.9亿元(占政府教育财政支出的5.01%)(见图1)。

图1 学前公共教育财政支出及占教育财政总支出的百分比(2000—2019年)(单位:亿元,%)数据来源:历年《中国教育经费统计年鉴》。

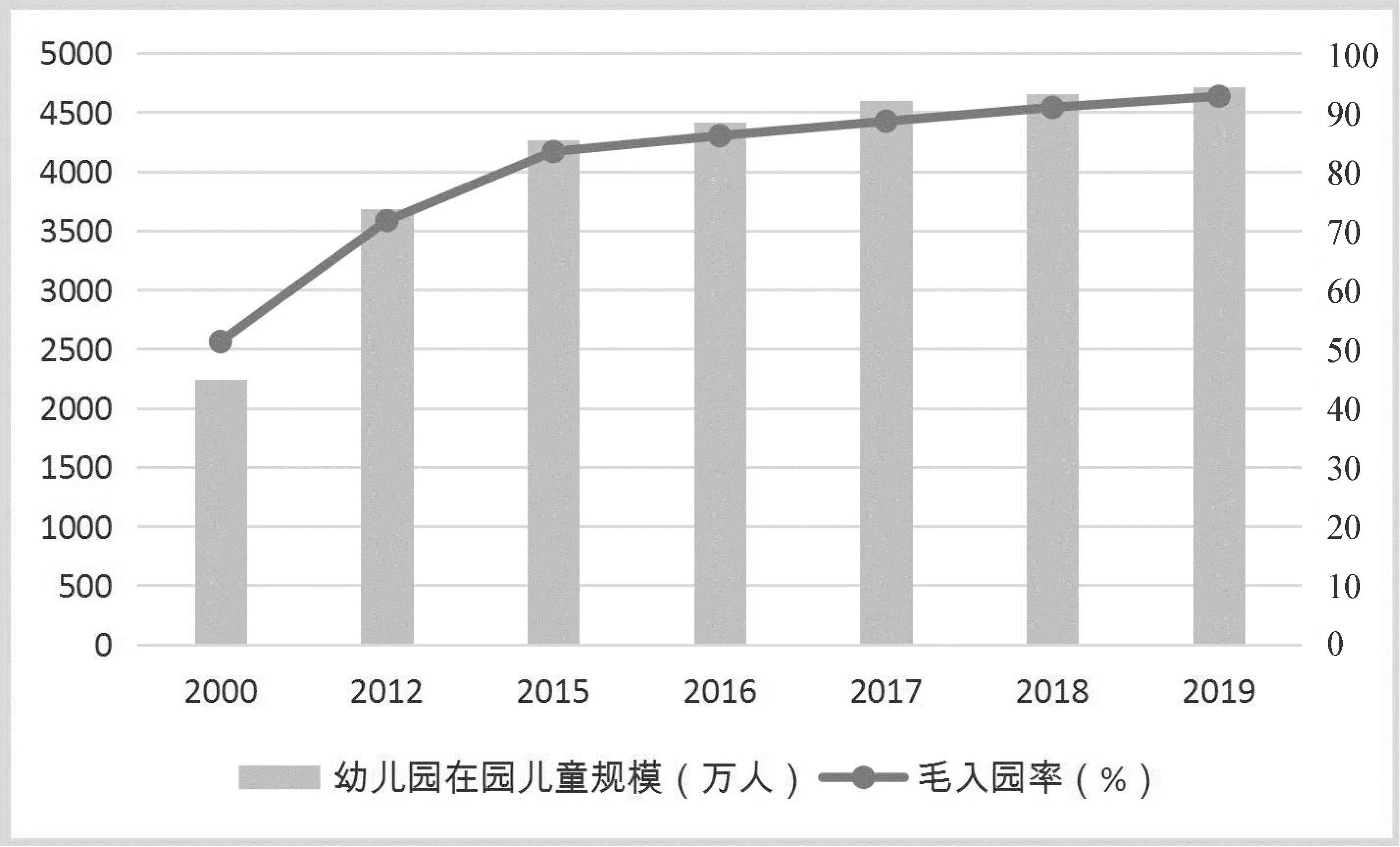

同时,公办幼儿园数量明显增长。以教育部门办园为例,从2010年的2.93万所增加到2019年的9万所。其中,农村地区教育部门办园的增长幅度最大,由2010年的1.61万所增加到2019年的4.98万所,增加3.37万所(见图2)。学前三年毛入学率从2000年的46.1%快速增长到2019年的83.4%,超过美国,接近经合组织国家的平均水平(见图3)。

图2 教育部门办园数量变化(2010—2019年)(单位:所)数据来源:2010—2019年《中国教育统计年鉴》。注:城区包括主城区和城乡结合区,镇区包括镇中心区、镇乡结合区、特殊区域,乡村包括乡中心区和村庄。

图3 幼儿园在园儿童规模发展变化趋势(2000—2019年)(单位:万人,%)数据来源:《2019年全国教育事业发展统计公报》。

尽管政府一直在努力增加学前教育财政投入,家庭缴纳的学费仍旧是幼儿园,尤其是民办幼儿园最主要的资金来源之一。到目前为止,学前教育财政投入仍旧主要针对公办园,特别是教育部门办园和政府机关幼儿园。有研究表明,优势群体子女更有可能进入这些收费相对较低、质量较高的公办园(宋映泉,2019;袁连生和赵嘉茵,2019)。另一方面,民办园目前已经成为我国学前教育供给体制中的重要力量。2000年以来,民办幼儿园的快速增加,很大程度上缓解了入园难的问题。民办幼儿园在园幼儿2000年只占13%,2010年占到47%,2019年达到56%。一些富裕家庭把孩子送到收费较高的民办幼儿园,但是也存在着大量质量相对公办幼儿园低而收费较公办幼儿园高的民办幼儿园。为了减轻家庭的学前教育经济负担,在过去的十多年里,中国政府大量增加了公办幼儿园的供应,并对民办幼儿园的学费进行了监管。尽管做出了这些努力,但家庭仍然为就读民办幼儿园支付了相对较高的保教费用。2019年,民办幼儿园的经费来源中有85%来自家庭缴纳的学费,而公立幼儿园的这一比例为25%。(1)数据来源于中华人民共和国教育部,http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/jytjsj_2019/qg/。

(二)学前教育幼儿资助政策回顾

2010年,《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发〔2010〕41号)正式提出“建立学前教育资助制度,资助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育”。2011年,财政部、教育部出台了《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(财教〔2011〕405号),提出按照“地方先行、中央补助”的原则,从2011年秋季学期起,由地方结合实际先行建立学前教育资助制度,对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助,中央财政视地方工作情况给予奖补。同年,《关于建立学前教育资助制度的意见》(财教〔2011〕410号)颁布,规定了各类资助项目的具体实施方案。2018年11月,中共中央、国务院出台《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》,明确要完善学前教育资助制度,要求各地认真落实资助政策,确保接受普惠性学前教育的家庭经济困难儿童(含建档立卡家庭儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童等)、孤儿和残疾儿童(以下简称“五类儿童”)得到资助。

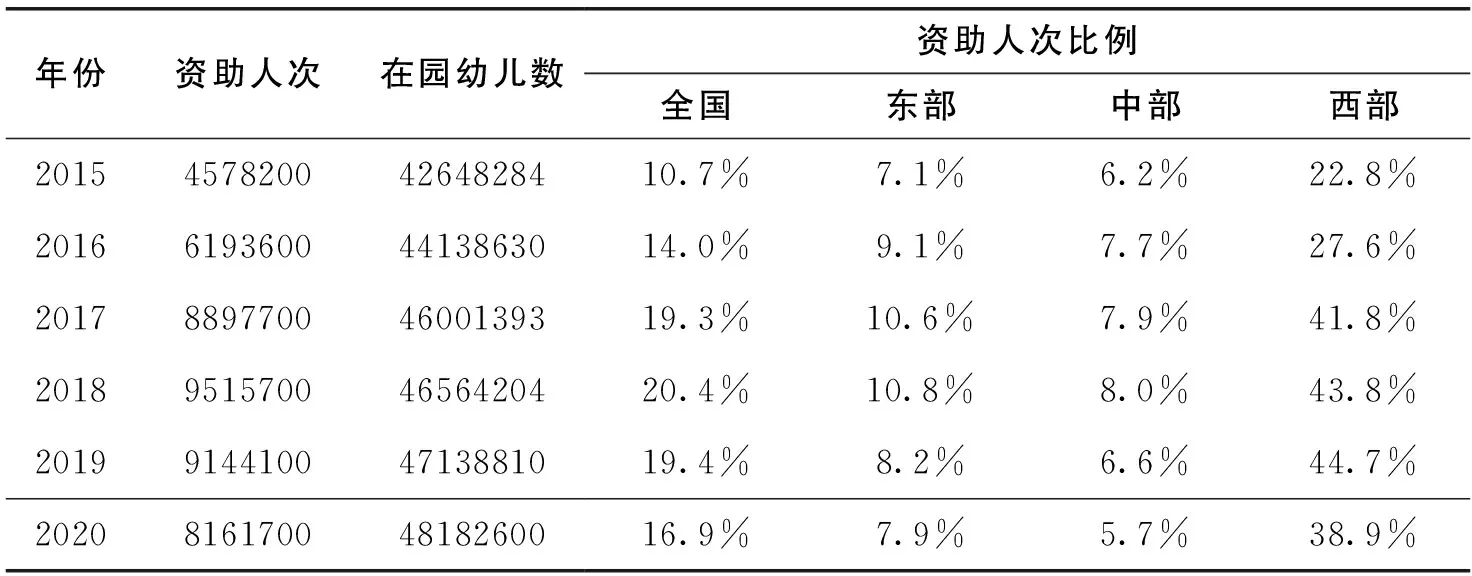

根据2015—2020年《中国学生资助发展报告》和《中国教育统计年鉴》数据,2015年以来,我国学前教育幼儿资助人次和经费有较大幅度的提升,资助人次占比从2015年的10.7%提高到2018年的20.4%,之后逐年下降至2020年的16.9%。分地区看,资助人次比例最高的是西部地区,其次是东部地区,中部地区最低。

表1 全国和不同地区学前教育幼儿资助人次和覆盖情况

学前教育资助经费近年来大幅提升,财政资助总额从2015年的51.74亿达到2020年的100.61亿。从财政经费分担看,以地方财政为主。2020年,中央财政资金 21.61 亿元,占学前政府资金总额的 21.5%;地方财政资金 79 亿元,占 78.5%。从地区来看,财政资助更倾向于西部地区。2020年西部地区财政资助经费最高(74.15亿元),占全国财政资助总额的73.7%;中部地区最低(9.46亿元),占全国财政资助总额的9.4%;东部地区财政资助总额为16.92亿元,比例为16.8%。

表2 全国和不同地区学前教育幼儿资助经费总额

为了实现有质量、可负担的学前教育,首先,我们需要了解不同地区和不同类型家庭的学前教育经济负担。其次,还需要了解目前学前教育教育资助的覆盖面,以及资助是否瞄准了目标人群。由于数据有限,对这一主题的实证研究还很少。一些研究使用小规模方便抽样调查来分析家庭的学前教育支出,发现家庭个人学前教育支出与居住地区、家庭收入水平、父母的教育水平、职业和幼儿园类型相关(田志磊等,2011;刘焱和宋妍萍,2013)。这些研究还表明,低收入家庭的经济负担相对较重。苏余芬和刘丽薇(2020)基于中国家庭追踪调查数据对我国学前儿童家庭教育支出进行分析,发现家庭在3岁至5岁儿童教育上的支出占家庭年收入的9.3%,并且这一比例从2010年到2016年一直在上升。研究还表明,家庭收入越低,教育支出占家庭收入的比例越高。

目前的研究尚未将学前阶段家庭的教育负担与资助政策的实施情况相结合,而本研究旨在从以下方面扩展有关中国家庭学前教育经济负担的研究:首先,我们使用了2019年中国教育财政家庭调查数据(CIEFR-HS),该调查具有全国和省级代表性。除了与子女教育相关的家庭支出和政府补贴之外,调查数据还提供了较为丰富的家庭背景信息,包括受访户家庭成员的年龄、受教育程度、婚姻情况、户籍、家庭规模和结构、家庭年收入和消费支出。其次,尽管之前的实证研究指出弱势群体家庭的学前教育负担更重,但是尚未有研究基于微观家庭数据分析学前教育资助的获得情况以及资助的覆盖和瞄准情况。为了填补这一空缺,本研究首先对学前教育资助的覆盖率和瞄准情况进行描述。在此基础上,进一步使用三层概率回归模型分析与学前教育资助获得相关的因素,从而为相关政策更加有效地识别学前资助政策瞄准的对象提供数据基础和实证支持。

二、数据和方法

(一)数据和变量

2019年CIEFR-HS调查覆盖了29个省(不包括西藏、新疆、内蒙古、香港和澳门)、345个城市/地区/县、34643户家庭和107008个家庭成员。本研究主要聚焦于与上幼儿园有关的家庭支出。在中国,幼儿园通常为3-6岁儿童提供服务,但3岁以下和6岁以上的儿童也可以上幼儿园。2019年的数据有4085名3-6岁的儿童,其中有2797名在园儿童,净入园率为68.5%;有3415名上幼儿园的幼儿,毛入园率为83.6%。在本研究中,我们重点关注在园儿童家庭,包括3岁以下和6岁以上仍然上幼儿园的家庭,去掉没有汇报学前教育支出的样本,最终的样本包括3111个家庭(占总样本的9%)的3371名儿童。

1.结果变量

考虑到家庭对资助的资金来源并不清楚,2019年家庭调查询问每一个在园儿童家庭是否获得保教费减免或资助,本研究将在园儿童是否获得保教费减免或资助作为结果变量。

2.自变量

贫困家庭有两个衡量方法:一是在园儿童家庭是否为建档立卡贫困户、是否为低保户;二是在园儿童家庭的学前教育负担是否过重。世界银行和世界卫生组织提出了一个家庭用于医疗健康服务支出的经济负担过重的定义:如果一个家庭年度总支出(世界银行为10%)或年度非食品支出(世界卫生组织为10%-40%)的一部分或者更多用于医疗健康服务,则该家庭被视为负担过重(Xu et al.,2003;Wagstaff et al.,2001)。这些定义已被各国政府、组织作为全民医疗覆盖的一个重要指标,用于监测减轻医疗健康支出负担的政策实施进度。目前为止,国内还没有针对学前教育负担是否过重的衡量指标。本研究尝试参考世行和世卫组织的做法,以及美国卫生与公众服务部下属的儿童保育办公室对学前教育负担过重家庭的识别和支持政策,(2)2016年,美国卫生与公众服务部下属的儿童保育办公室为识别哪些家庭有资格获得学前教育补贴设定了一个联邦基准,即家庭学前教育支出占家庭收入比例超过7%。据此,拟议中的《工薪家庭儿童保育法案》认定低收入家庭的儿童保育费用占收入的7%以上为负担过重。选择7%作为门槛——当一个家庭的学前教育支出超过其年度总支出的7%,那么这个家庭就是学前教育负担过重家庭。对于每个家庭,我们计算了一个家庭所有在园儿童的教育支出占家庭总支出的比例,基于比值构建了一个二分变量来表示学前教育负担过重的家庭。此外,我们还将7%替换为10%和20%,来检验结果的差异。

除了贫困家庭之外,控制变量还包括人均家庭消费支出、母亲受教育水平、家庭规模、家庭住址、家庭五岁以下儿童及在园儿童数量、是否流动人口,以及在园儿童的性别、幼儿园类型和儿童身体状况。调查没有询问家庭成员身体残障的情况,仅询问了“与同龄人相比,家庭成员现在的身体状况如何”。基于回答,我们将身体状况不好和非常不好两类儿童归为身体状况较差的儿童。

(二)分析方法

首先,我们对学前资助覆盖率的地区差异和收入群体差异进行统计描述。其次,为了确定在园儿童是否获得学前教育资助相关的因素,我们使用三层逻辑回归模型(three-level logit regression model),省层面和县层面采用随机截距,并控制省和县的潜在的聚类效应:

Logit(Ypjk)=α0+α1Povertypjk+βXpjk+u0k+v0jk+ε0pjk

(1)

其中Ypjk表示居住在k省j县的在园儿童p是否获得学前教育资助,α1是贫困家庭的系数,β是Xpjk的系数,Xpjk是儿童p的个人和家庭特征变量,u0k和v0jk分别代表省间和省内区县间随机变异,ε0ijk表示随机误差。

再次,为了确定与家庭学前教育负担过重相关的因素,我们同样使用了三层逻辑回归模型:

Logit(Yijk)=β0+βXijk+u0k+v0jk+ε0ijk

(2)

其中Yijk表示居住在k省j县的家庭i的学前教育负担是否过重,β是Xijk的系数,Xijk是家庭i的家庭层面特征变量,u0k和v0jk分别代表省间和省内区县间随机变异,ε0ijk表示随机误差。以上回归使用7%、10%和20%三种不同的阈值进行回归分析。

三、学前教育幼儿资助情况分析

(一)学前教育幼儿资助覆盖情况

如表3所示,在样本在园儿童中,平均有11.2%的在园儿童获得保教费减免或资助,47%是女孩,56%上民办幼儿园。在园儿童个人的学前教育支出平均为8220元,家庭学前教育支出平均为8907元,占同期家庭总支出的9.4%。其中,有49.5%的家庭学前教育支出超过家庭总支出的7%,34.2%的家庭学前教育支出超过家庭总支出的10%,9.8%的家庭学前教育支出超过家庭总支出的20%。有在园儿童的样本家庭中,有35.2%居住在农村地区,有17.2%为流动人口家庭,家庭规模平均在5人,平均每个家庭有1个儿童在上幼儿园。从贫困家庭比例来看,建档立卡贫困户在样本家庭中占比为6.4%,低保户占比为3.9%。

表3 相关变量的统计描述

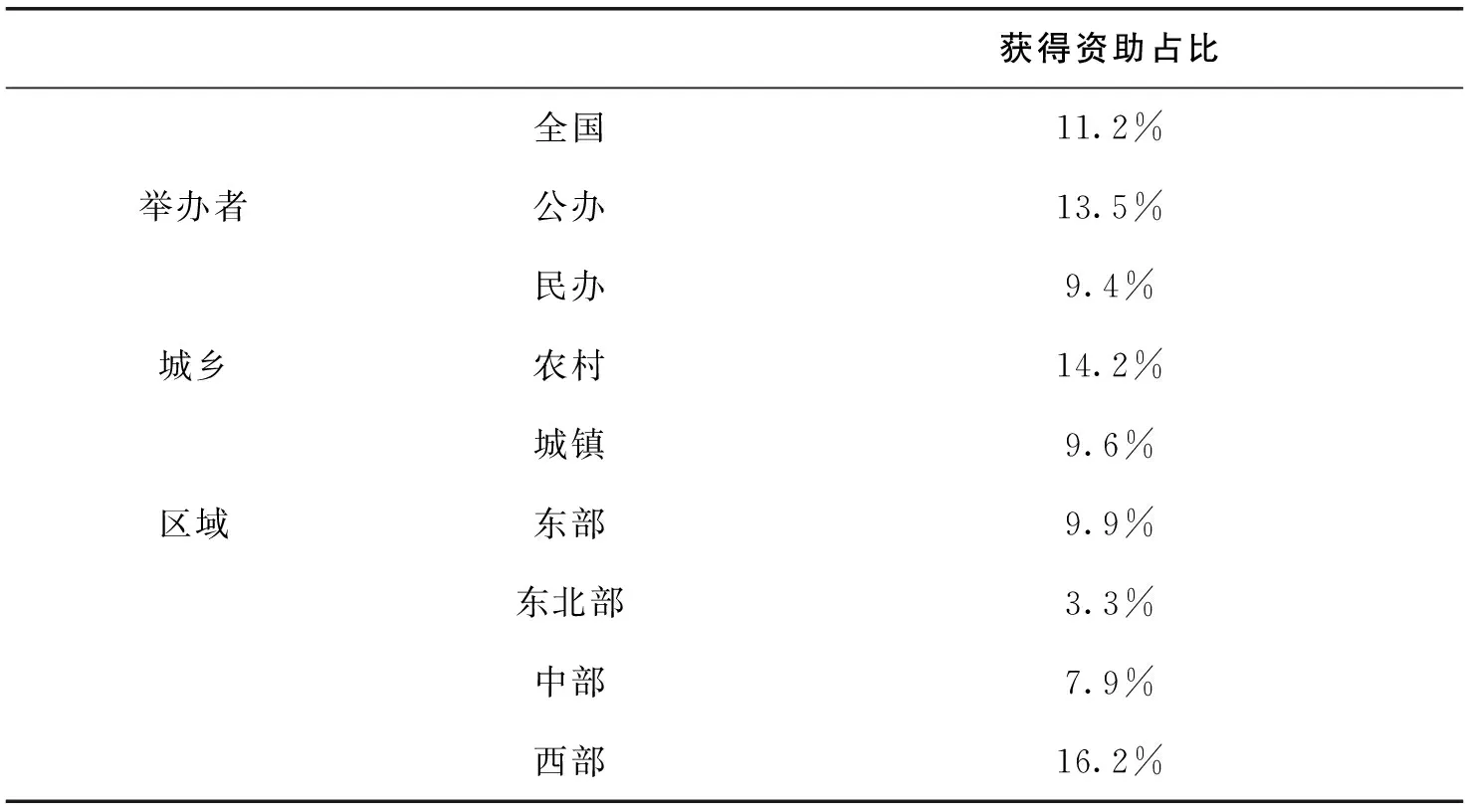

表4为学前教育资助分公/民办、城乡和地区的覆盖情况。整体来看,幼儿园在园儿童获得保教费减免或资助的占比为11.2%。分举办者来看,公办园在园儿童获得资助的占比(13.5%)要高于民办园在园儿童(9.4%)。分城乡来看,农村家庭的在园儿童获得资助的占比(14.2%)高于城镇地区(9.6%)。分地区来看,西部地区的在园儿童获得资助的占比高于其他地区。具体而言,西部、中部、东北部和东部地区在园儿童获得学费减免的占比分别为16.2%、7.9%、3.3%和9.9%。

表4 学前阶段幼儿资助分公/民办、城乡和地区的覆盖情况

对比《2018年中国学生资助发展报告》的数据,我们根据家庭调查估计的保教费减免或资助的覆盖率低于资助报告的全国覆盖率。其中,中部和东部地区接近但略低于资助报告的水平,而西部地区则远低于资助报告的水平。部分原因包括:资助报告调查的是获得资助的人次,而家庭调查询问的是在园儿童在一学年内是否获得资助;家庭调查询问的主要是保教费的减免,而没有涉及其他资助(如餐费减免等)。此外,根据资助报告,学前教育资助的财政经费分担是以地方财政为主。2018年、2019年和2020年,地方财政占学前教育政府资金总额的83.6%、77.4%、78.5%。

表5为不同经济水平的家庭在园儿童获得资助的情况。单从家庭的支出水平来看,支出水平最低的20%组家庭在园儿童中获得资助的占比为15.6%,支出水平最高的20%组家庭儿童获得资助的占比为11.5%。最低和最高组在园儿童获得资助的占比均高于中低、中等和中高组家庭的儿童。以建档立卡贫困户和低保户的在园儿童是否获得资助来衡量资助的瞄准程度,一方面,这些家庭的儿童获得资助的占比确实远高于其他家庭,建档立卡贫困户和低保户分别有47.2%和32.4%的在园儿童获得了资助,而非贫困户和非低保户则分别占8.6%和10.3%。另一方面,学前教育资助对贫困家庭的覆盖率还不够,两类家庭的儿童获得资助的占比还不到一半。

表5 不同经济水平的家庭在园儿童获得资助的情况

(二)回归分析结果

表6给出了与获得学前教育资助相关的因素的三层逻辑回归模型分析结果。结果显示,与家庭在园儿童是否获得学前教育资助显著相关的因素包括是否建档立卡贫困户、是否低保户、家庭在园儿童人数、家庭规模和流动人口家庭。首先,家庭是否为建档立卡贫困户、是否为低保户与是否获得学前教育资助的关系最为显著。其次,当考虑了在园儿童家庭是否为建档立卡贫困户和低保户之后,家庭的消费水平、母亲的受教育程度与获得学前资助的可能性均不存在显著的相关性。此外,在园儿童人数多的家庭也更可能获得资助,而如果是流动人口家庭以及家庭人口规模较大的,则获得资助的可能性更低。其他因素,包括学前教育负担是否过重(10%和20%两个阈值)与家庭在园儿童获得学前资助的可能性都不存在显著的关系。

表6 与获得学前资助相关的因素的回归分析结果

表7给出了与家庭学前教育负担过重的相关因素的分析结果。在控制其他家庭和个人层面特征,包括建档立卡贫困户和低保户的情况下,消费支出水平较低的家庭、主动或被动选择民办幼儿园的家庭以及在园儿童人数较多的家庭,家庭学前教育负担显著更重。而根据表6的结果,目前学前教育资助主要依据家庭是否为贫困家庭来分配资助。家庭经济条件、是否在民办园就读、家庭学前教育负担等因素与学前教育资助的获得之间关系并不显著。考虑到目前公办园,尤其是优质低价的公办园入园机会更加倾向于优势群体的子女,学前教育资助可考虑给予在民办幼儿园的经济困难家庭儿童与公办幼儿园同等对待。

表7 与家庭学前教育负担过重相关的因素的回归分析结果

四、总结和讨论

本研究基于2019年CIEFR-HS调查数据,分析了学前教育幼儿资助的覆盖率和瞄准程度。整体上,幼儿园在园儿童获得保教费减免或资助的占比为11.2%。公办园在园儿童获得资助的占比(13.5%)要高于民办园在园儿童(9.6%),农村家庭的在园儿童获得资助占比(14.2%)高于城镇地区(9.6%),西部地区的在园儿童获得资助的占比(16.2%)高于其他地区。以建档立卡贫困户和低保户的在园儿童是否获得资助来衡量资助的瞄准程度,一方面,这些家庭的儿童获得资助的比例确实远高于其他家庭。建档立卡贫困户和低保户分别有47.2%和32.4%的在园儿童获得了资助,而非贫困户和非低保户家庭在园儿童获得资助的比例分别为8.6%和10.3%。另一方面,学前教育资助对贫困家庭的覆盖率还不够,两类家庭的儿童获得资助的占比还不到一半。在此基础上,本研究使用三层逻辑回归模型,分析与获得学前教育资助相关的因素。结果显示,目前学前教育资助主要是根据家庭是否为贫困家庭来分配。家庭经济条件、是否在民办园就读、家庭学前教育负担等因素与学前资助的获得之间关系并不显著。然而,对家庭学前教育负担过重的相关因素的进一步分析显示,控制其他家庭和个人层面特征,包括建档立卡贫困户和低保户的情况下,消费支出水平较低的家庭、主动或被动选择民办幼儿园的家庭以及在园儿童人数较多的家庭,家庭学前教育负担显著更重。

自2010年《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》正式提出“建立学前教育资助制度”以来,我国各地已初步建立学前教育资助制度,学前教育资助工作取得较大成就。首先,在中央财政的引导下,我国已经初步建立学前教育资助体系。其次,目前我国学前教育资助有一定的倾斜性和瞄准性,缓解了部分贫困家庭子女入园负担。本研究的分析显示,学前教育资助向西部地区和贫困家庭倾斜,在倾斜性和瞄准性方面均取得了一定成就。然而,学前教育资助还存在一些不足和需要改进之处。在目前的资助政策下,就读农村园的贫困家庭、就读民办园的贫困家庭和部分城市低收入家庭的学前教育支出负担仍然较重。

在许多发达国家,政府承担着为学前教育提供资金的主要责任。这些国家的普遍做法是为经济困难家庭的儿童提供财政补贴,使他们的家庭能够负担得起学前教育。良好的资助政策体系的建立,需要通盘考虑学前教育资助、幼儿园收费与家庭负担,该制度设计的核心是对不同收入家庭收取不同水平的保教费或提供不同程度的资助,以平衡不同家庭收入水平的学前教育负担。未来的政策应着重考虑完善学前教育资助制度,建立由政府公共财政对经济困难家庭儿童入园免除保育费和给予生活资助的学前教育资助体系,并给予在民办幼儿园就读的经济困难家庭儿童与公办幼儿园同等对待。在关注农村家庭的同时,也需要关注城镇低收入家庭学前教育的负担。此外,我国学前教育幼儿资助对象普遍集中在政府认定的“五类儿童”,随着全面建成小康社会目标的达成,全国层面需建立除“五类儿童”资助对象之外的资助支持,对低收入家庭需探索更多的认定方式以提升资助覆盖率,建立学前教育资助、幼儿园收费与家庭负担通盘考虑的政策体系,保障资助经费的充足性和可持续性。

——基于宁夏西吉某乡镇174户农户的调查结果