经济集聚与农村居民收入增长

康继军 郑维伟 牟薇

摘要:經济集聚和乡村振兴作为区域经济学和发展经济学的重点问题和现实诉求,二者能否“相得益彰”备受关注。虽然现在脱贫攻坚任务业已完成,考虑到“贫困陷阱”“顽固贫困”以及“贫困代际传递”等关键问题仍然存在的客观事实,实现传统贫困地区农村居民收入的持续增长是破除连片特困地区的相对贫困桎梏和防止返贫的关键突破口,具有重要的学术价值与现实意义。文章在空间经济学理论框架下探讨了经济集聚对农村居民收入增长的影响机制,认为经济集聚可以通过空间溢出效应影响农村居民收入增长,但对邻近贫困县与非贫困县具有显著的空间非对称特征,“经济集聚中心”对地区农村居民收入增长影响同时具有规模效应和随距离衰减特征。作者以西部经济最活跃、贫困问题相对突出的川渝地区218个区县为样本,将反映地理和经济特征的空间权重矩阵引入动态空间杜宾模型,对上述理论假说进行了实证检验。研究发现:对全部样本的动态空间杜宾模型回归结果表明,经济集聚对农民的增收减贫效应在时间维度上存在路径依赖和“滚雪球”特征,具有长期的正向直接效应和溢出效应,可以显著促进农民增收,但其短期效应并不显著,农村居民收入增长仍然是较长时期内地方政府必须加以重视的工作重点。对传统贫困县和非贫困县两类地区分样本回归分析的结果表明,经济集聚对农村居民收入增长的影响具有典型的空间非对称性特征,“经济集聚中心”对农村居民收入增长的影响具有明显的规模效应和随距离衰减的特征,经济集聚不仅不能有效促进边远深度贫困地区农村居民收入增长,反而进一步加剧了当地农村居民收入状况的恶化。基于上述研究结果,文章认为在肯定经济集聚对农村居民收入积极作用的同时,特别是在脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的后脱贫攻坚时期,既要不断增强经济集聚的广度和深度,促进区域经济发展,又要重视经济集聚对贫困县与非贫困县在减贫效果上的差异,合理调整政策,有意识地将乡村振兴战略与精准扶贫和深度扶贫政策相结合,切实做到持续改善贫困县地区农村居民的收入状况。

关键词:经济集聚;农村居民收入增长;减贫效应;动态空间面板模型;空间非对称

中图分类号:F320.3;F327

文献标志码:A

文章编号:1008-5831(2023)05-0037-17

一、问题提出

中国政府一直大力推进脱贫攻坚工作,习近平总书记在2020年12月召开的中共中央政治局常务委员会上强调,在现行标准下中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务,消除了绝对贫困和区域性整体贫困。虽然脱贫攻坚任务业已完成,考虑到客观存在的“贫困陷阱” “顽固贫困”以及“贫困代际传递”等关键问题,实现贫困地区农村居民收入的持续增长,是破除连片特困地区的相对贫困桎梏[1]、防止返贫的关键突破口[2],具有重要的学术价值与现实意义。

相关学者和政府部门中有一种较为流行的观点认为可以通过经济集聚来促进贫困地区农村居民的收入增长,认为这可以成为一种长效机制[3-5]。然而,实现农村居民收入持续增长的艰巨性表现在特困地区分布的集中连片以及贫困代际传递等方面。自《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》颁布实施以来,国定贫困县贫困人口占全国贫困人口的比例仍然过半,且有持续上升的态势;贫困县地区仍然面临着总体经济发展水平严重滞后的问题,与全国整体经济发展形成了强烈反差(表1)。

上述事实引出了一系列问题:经济集聚是否一定有利于促进农村居民收入增长?在经济集聚水平较高的川渝地区,农村居民收入同地区经济增长之间的差距非常明显,为什么经济集聚水平高反而不利于促进农村居民收入增长?在各种区域层面扶贫政策实施过程中,不得不对集中连片特困地区的贫困与非贫困地区实行同一政策,这种“一刀切”政策是否会使不属于集中连片贫困地区及“插花式”贫困地区的贫困人群被排斥在发展之外而不能享受到经济集聚带来的政策红利?最后,考虑到经济集聚的空间溢出效应会随距离增大而衰减的事实,“经济集聚中心”外围的农村居民又可以在多大程度上通过经济集聚的空间溢出效应实现收入增长目标?

二、文献综述

现有农民增收及脱贫效应研究主要分宏观和微观两个层面:前者证实和肯定了国家相关扶贫政策[6]、财政金融发展[7]以及工业化和城市化水平提高[8]等因素对农村居民收入增长的积极作用。后者从微观层面出发,强调农户和贫困人群可通过外出务工和迁移等行为抉择[9],享受城市经济发展所带来的正外部性,实现自身人力资本[10-11]和社会资本积累[12],最终达到提高自身技能和主动创造财富的理想效果。

总体而言,现有研究大多认为实现区域经济持续增长和农村居民收入增长是消除贫困的关键途径。一方面,以Krugman[13]为代表的新经济地理学对经济集聚促进经济增长的内在机制进行了深入研究,认为位于集聚中心地的企业可通过分工合作、供应商共享、劳动力市场资源匹配效率提高、知识积累创新等方式实现集聚中心地区企业生产率提高,实现区域经济增长[14-15],同时也产生显著的空间溢出效应[16-17]。另一方面,一些学者认为农村居民收入来源于农业收入与非农就业收入两个方面,故农民增收问题实质上是解决好农民的就业问题,认为依赖于区域经济增长的非农就业收入已成为推动农民增收的关键途径[3]。具体来说,城市化水平的提高有利于产业发展和经济集聚,而经济集聚又吸引大量不同技能人群涌入,反作用于城市化水平提高,形成城市化与经济集聚相互推进的正反馈循环。随着城市化水平提高、产业结构转型升级以及贫困地区医疗卫生状况改善,贫困地区农民增加其收入的渠道与能力得到拓宽,特别是增加工资性收入的能力得到不断提高[18],经济集聚地区的“窃取效应”可通过劳动力市场共享为农民工带来增收效应[19]。

尽管現有文献普遍认为经济集聚可以提高农民收入,但由于经济集聚空间扩散性及随距离衰减特征的客观存在,导致深度贫困地区无法真正享受区域经济发展和农民增收红利[20]。Partridge和Rickman研究发现,尽管在20世纪90年代末美国出现了国民经济增长强劲和减贫成效显著的双重特征,但在偏远的农村地区仍然存在着严重的贫困问题,贫困发生率随着与大城市距离的增加而显著上升,该研究将这种现象归结于城市群效应随地理距离的增加而减弱,以及不完全通勤和迁移对农村劳动力需求的减少,认为只有处理好偏远地区的经济发展问题才能最大程度减少贫困[21]。

可见,虽然较为普遍的观点都认同经济增长对农村居民收入增长具有积极作用,但经济增长的外部性更多惠及的是普通程度的贫困人群,深度贫困地区贫困人群很难从中获益[22],一味盲目追求经济增长,可能导致收入差距进一步扩大[23]。东部沿海地区的生产性服务业集聚虽能更显著地促进当地及邻近地区产业结构升级,但对中西部偏远地区的影响效果极其微弱,甚至有负影响[24]。

此外,现有研究还存在如下不足:其一,缺乏对经济集聚影响农村居民收入并实现脱贫的理论机制和作用路径的系统性研究;其二,现有研究虽然认同经济集聚通过外部性为外围农民带来福利,但并未对经济集聚的空间扩散性和随距离衰减特征进行经验验证,忽视了经济集聚的边界效应,研究结论与事实存在不一致;其三,现有研究大多采用静态空间计量模型,没有区分经济集聚对农村居民收入增长影响的长短期效应,影响了结论的稳健性;其四,现有文献未能对贫困县和非贫困县地区的异质性进行评价,导致一般性结论的笼统化,使扶贫政策不能有效识别和向贫困地区倾斜,不利于农村防贫困、农户促发展,以及巩固脱贫攻坚成果。

三、经济集聚影响农村居民收入增长的理论机制

(一)经济集聚影响农村居民收入增长的空间相关性

地理空间邻近导致的空间相关性使得某地区经济集聚对邻近地区农村居民收入产生正负外部性两种间接影响。一方面中心地区的经济集聚通过“规模效应”和“溢出效应”产生正外部性,促进外围邻近地区农民工资性收入增长,另一方面外围邻近地区又受到中心地区经济集聚所导致的“虹吸效应”和“拥挤效应”等负外部性影响,减少邻近地区农民的农业收入和变相增加进城务工人员的生活成本(图1)。

图1的理论机制是作者根据本节相关文献分析,对现有文献观点结论总结整理而成。

首先,经济集聚通过“规模效应”实现增加进城务工人员收入的目的。经济集聚通过分享、匹配和学习三种作用机制为企业提供更多的中间产品、最终产品以及公共设施,使掌握不同技能的劳动力和掌握不同技术的企业岗位需求间达到更高的匹配水平,增加面对面交流和知识分享的机会,提高企业劳动生产力[25]。同时,禀赋优势、本地市场效应、消费机会和寻租行为会促进经济集聚[14],通过增加农民就业机会和提高社会地位等途径,给农民带来就业和生活环境改善,提高其收入水平。

其次,经济集聚通过“溢出效应”反哺农村地区,增加农村居民收入。随着中国社会主义市场经济体制的逐步完善和城乡二元体制改革的逐步推进,在进城务工人员工资普遍上涨的客观现实下,进城务工人员可通过将工资性收入的一定比例汇回原籍乡村,通过赡养父母、养育子女和乡村建房置业等方式,实现资源的逆向配置和经济集聚外围地区的农民收入增长。

第三,经济集聚带来“虹吸效应”导致农村生产要素向城市转移,降低了农村地区居民收入。在中国城乡生产要素自由流动的现实背景下,受城市更加完善的公共基础设施和更充足的劳动力市场需求吸引,农村大部分青壮年劳动力流入城市和其他非农业生产部门见《2017年农民工监测调查报告》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html。。这种由于农村地区劳动力流失引发农业生产效率低下并最终导致农业收入减少的现象,集中反映了改革开放以来中国受经济集聚的“虹吸效应”所带来的现实困境。

最后,经济集聚还因城市生活成本较高等形成“拥挤效应”,不利于农民收入增加。一方面,由于进城务工面临较大的个人机会成本,加之城市居住和生活成本较高,导致其陷入决策困境。另一方面,中小微企业因其就业门槛低,常常成为进城务工人员的首选,吸纳了大批农村转移劳动力,然而受大企业竞争压力,极易出现生产经营困难甚至可能导致破产,最终造成农民工失业、收入来源阻断和家庭陷入长期贫困[26]。

实际上,经济集聚对农村居民收入增长的影响往往具有明显的空间相关性。从经济地理角度,某地区的经济集聚程度呈现出明显的空间扩散性和随地理距离衰减特征[20],这与空间计量理论的空间溢出效应概念一致,因此,将经济集聚的空间扩散性和随距离衰减特征纳入空间计量模型,能够更加合理有效地考察在空间外部性的作用下,经济集聚对农村居民收入增长的影响情况。

(二)经济集聚影响农村居民收入增长的空间非对称性

传统空间相关性理论强调,各地区受邻近地区空间溢出效应的作用程度通常是对称的,即经济集聚的外部性假定不同区域间“运输成本”很小,甚至没有“运输成本”此处运输成本既可以是实际的货物运输成本,也可以是两地的时间成本。。然而,该假设与地区经济集聚作用于农民收入增长的现实情况不符,由于深度贫困县地区的要素禀赋、地理条件以及经济环境等均处于相对不利地位,故其距离经济集聚中心的“运输成本”相对较高,导致无法有效地被经济集聚的外部性渗透和辐射,因此,经济集聚对农村居民收入增长的影响情况往往存在空间非对称性(图1)。即这种空间非对称性体现在经济集聚对贫困县和非贫困县地区的农村居民收入增长的影响具有不同的空间溢出效应。

首先,由于贫困县地区自身经济发展水平相对落后,无法形成大规模的农产品需求市场,加之地区人均收入水平和消费水平均较低,难以形成较高的有利于突破“低收入水平陷阱”的工资水平。

其次,就产业结构而言,由于人力资本市场、金融市场与二、三产业发展水平密切相关[18],就西部贫困县地区而言,当地的教育和研发水平较低,农业、水利、公路、电力以及通讯等公共基础设施相对落后,不利于知识技术的传播普及,形成“进不来、出不去”的两难困境。

再次,由于贫困地区二、三产业发展水平相对落后,经济集聚中心的先进技术在贫困地区难以产生好的外溢效应,不利于贫困地区的产业转型升级和经济发展。

此外,劳动力的健康是人力资本的重要组成部分,健康资本同样是影响农民收入的一个重要因素。有学者认为人力资本比教育对收入增长的影响效果还要显著[10]。由于贫困地区的农村医疗服务水平较低,健康状况通过人力资本间接影响农民的劳动生产率水平,阻碍了贫困地区农民通过劳动实现收入增长的路径。

最后,传统农业生产仍然是贫困地区农民的主要收入来源,由于本地农产品市场规模较小,落后的交通基础设施不利于农产品对外运输,导致贫困地区农民难以通过从事农业生产实现收入增长。

因此,虽然伍骏骞等[5]对浙江省的经验研究认为经济集聚对农民收入同时存在显著的正向直接影响和正向溢出效应,但考虑到东部省份经济较发达和不存在国定贫困县的客观事实,该结论可能因为未能识别经济集聚对贫困县与非贫困县农民收入增长的影响差异,导致研究结论与客观实际出现较大偏差。此外,经济集聚对邻近地区农村居民收入增长影响的大小将受到各地区“运输成本”高低的影响,并极有可能最终呈现出贫困县地区与非贫困县地区显著的异质性特征。

综上,本文提出如下理论假说。

假说1:经济集聚可以通过空间溢出效应影响农村居民收入增长,但对邻近贫困县与非贫困县具有显著的空间非对称特征。

假说2:“经济集聚中心”对地区农村居民收入增长影响具有規模效应和随距离衰减特征。

四、样本选择、模型设定与变量选取

(一)样本选择

首先,中国东部沿海地区已基本实现了区域整体脱贫,而西部地区的贫困县总数占到了全国贫困县总数的70%以上,贫困状况较中部地区更为严峻。其次,“西部大开发”战略在西部地区重点打造了成渝、关中—天水和环北部湾三大经济区,但后两个经济区的经济集聚效应并不显著。比较而言,自2007年国家发改委批准重庆和成都设立全国统筹城乡综合配套改革试验区以来,川渝地区在统筹城乡发展等方面取得了较好成效。在2020年召开的中央财经委员会第六次会议上,习近平总书记强调要唱好“成渝双城记”,推动成渝地区双城经济圈建设,使之成为西部地区高质量发展的重要增长极。川渝地区已日益成为中西部地区的典型代表区域。

选择川渝地区作为研究样本主要是基于以下原因:其一,川渝地区具有典型的“大城市、大农村”特征,是中国城乡二元结构的现实缩影。其二,川渝地区的66个和14个国定贫困县见《国务院扶贫开发领导小组办公室:全国832个贫困县名单》,http://www.cpad.gov.cn/art/2014/12/23/art_343_981.html。见《国务院扶贫开发领导小组办公室:摘帽贫困县名单(2016、2017年)》,http://www.cpad.gov.cn/art/2018/10/18/art_343_961.html。(截至2017年底)是研究贫困县地区农村居民收入增长和防贫问题的理想样本。此外,川渝两地人均GDP增速总体均高于全国平均水平(图2(a)),实现了经济的持续快速增长,多次居全国前列。然而值得注意的是,虽然2006—2018年川渝地区及全国的居民人均可支配收入水平均呈现出稳步提高态势,但川渝地区农村居民人均可支配收入均普遍低于同时期全国农村居民人均可支配收入水平(图2(b))。这种农民收入增长落后于当地整体经济发展的状况,是当前中国大城市带动大农村发展陷入的一种普遍困境,更是新时代中国巩固脱贫攻坚战略成果以重塑经济空间格局的重要突破口。综上,本文认为川渝地区是最适合探讨经济集聚对农村居民收入增长影响的研究样本。

(二)模型设定与变量选取

1. 基本模型设定

本文根据前述理论分析,参照陈利和朱喜钢[4]、伍骏骞等[5]的建模思路,设定如下基本模型:

lnincomeit=β0+β1lnedit+β2lndsit+β3lncirit+β4lnfptit+μi+λt+εit(1)

被解释变量:农民人均收入(lnincome)。以川渝地区218个区县2006年以来各年农村居民人均纯收入衡量,取自然对数处理以消除量纲及异方差问题。

核心解释变量:经济密度(lned),作为各区县经济集聚程度的代理变量。度量区域经济集聚的方法很多,如市场规模、城市规模、城市化程度、人口密度以及土地经济密度等。然而,Ciccone和Hall研究认为,经济密度能够更系统科学地反映区域经济集聚程度,其中,土地经济密度涵盖了地区生产总值密度、产业密度、就业密度、投资密度、消费密度以及出口密度等指标[27]。因此,本文结合前述理论分析,采用区域生产总值与区域面积之比的对数,即单位面积土地上的经济发展水平衡量各区县的经济密度。

控制变量:(1)工业化率(lnds),采用工业总产值与区域生产总值比值的对数衡量,反映该地区的工业生产结构。(2)资本劳动比(lncir),采用全社会固定资产投资完成额与县域人口之比的对数衡量,反映区域内部的经济结构。(3)人均农业总产值(lnfpt),采用各县域的农林牧渔总产值与县域人口之比的对数衡量。考虑到农民收入包含农业与非农业收入两部分,本文借鉴陈利和朱喜钢[4]的做法加入人均农业总产值以控制农业生产对农民收入的影响情况。

其他参数说明:μi为不随时间变化的地区固定效应;λt为时间固定效应;εit为随机扰动项;下标i和t分别表示第i个地区的第t年。

2. 动态空间计量模型

考虑到经济集聚空间溢出效应和随距离衰减的客观实际,以及经济集聚与农民收入均受到空间相互作用影响[4],为准确刻画经济集聚对农民收入的实际影响情况,本文构建时空交互作用下的动态空间杜宾模型:

式(2)中,空间权重矩阵W反映了不同空间结构对各地理单元的相互影响情况。

本文选择了三种权重矩阵计算方法:空间权重矩阵W1基于各区县地理重心距离倒数的平方构造,即dij为两地的实际地理距离,各区县地理重心数据来源于Google Map,并通过百度地图相关数据进行了验证。W2为基于各区县间交通时间计算的实际距离倒数的平方所构造的空间权重矩阵,即dij为两地的实际时间距离,各区县间行驶的交通时间为Google Map查询到的两地行政中心之间驾驶机动车辆消耗的通行时间。W3为基于各区县间实际人均国内生产总值差额所构造的经济距离空间权重矩阵,即dij为两地的经济距离, ,其中 为经济变量,代表第i个地区第t年的实际人均收入水平。

采用动态空间面板模型主要是基于如下理由:首先,该模型在考虑经济集聚的空间溢出效应的同时可检验其动态变化;其次,可分别对经济集聚影響农民收入的短期和长期效应进行估计;最后,该模型还可有效避免“鸡蛋相生”的内生性问题。

3. 数据来源与处理

本文以川渝地区为研究对象,相关数据来源于2007—2018年《重庆市统计年鉴》《四川省统计年鉴》以及重庆市38个区县、四川省21个市、自治州历年的统计年鉴。重庆市1997年直辖后原有40个区县,但2011年万盛区与綦江县、双桥区与大足县分别合并,由于合并后的万盛区和双桥区缺失数据较多,故予以剔除;四川省截至2019年共有183个区县,但广安市前锋区、巴中市恩阳区于2013年才成立,且简阳市已于2016年改由成都市代管,故予以剔除,最终获得川渝地区218个区县2006—2017年的面板数据集。相关空间权重矩阵数据则根据Google Map、百度地图和高德地图手工收集整理所得。

进一步将样本划分为贫困县和非贫困县进行变量的描述性统计,统计结果(见表2)表明,非贫困县的农民人均收入为8 406元,而国定贫困县的农民人均收入仅为5 083元,仅为非贫困县地区60%左右。对比二者的极值,贫困县与非贫困县农民人均收入的差距接近两倍。同时,除农民人均收入外,非贫困县的其他变量样本均值亦同样远远高于贫困县地区,贫困县在社会经济各方面均明显落后。特别地,就以单位面积土地经济发展水平所衡量的地区经济集聚程度而言,非贫困县地区甚至达到国定贫困县的38倍左右。一方面,非贫困县地区由于经济集聚水平相对较高,可以有效发挥其正外部性提高农村居民收入。另一方面,贫困县地区距离经济集聚中心较远,中心地区的经济发展无法对深度贫困地区带来“涓滴效应”,致使贫困县农村居民无法真正享受经济集聚可能带来的发展红利。其结果便是贫困县农民收入远低于非贫困县农民收入,甚至出现顽固性贫困等极端现象。这也从侧面反映出,已有研究因未具体细分经济集聚对国定贫困县和非贫困县地区农民收入的影响差异,最终很有可能导致实证结果与客观现实存在偏差。

五、经济集聚对农村居民收入增长影响的实证分析

(一)经济集聚与农村居民收入的空间相关性检验

为更加直观地反映和考察川渝地区各区县经济集聚和农民人均纯收入的空间分布特征及其相关程度,本文首先采用Morans I指数对前述各因素变量进行空间自相关检验。全局Morans I 指数测度公式如下:

,n为区域的数量,xi为观测变量(分别为农民人均纯收入和经济集聚情况),Wij为空间权重矩阵,采用考虑地理距离空间权重矩阵W1、时间距离空间权重矩阵W2和经济距离空间权重矩阵W3三种形式。

传统的地理距离空间权重矩阵W1忽视了实际道路通勤的效率,采用两地间的通行时间距离空间权重矩阵W2考虑了实际道路通勤效率加以改进。而经济距离空间权重矩阵W3进一步考虑了实际人均国内生产总值差额,可以更好地考察各地区间的经济关系。限于篇幅,本文只报告了使用反映时间距离和经济特征的空间权重矩阵(W2与W3)的实证结果。

基于时间距离和经济距离空间权重矩阵下农村居民人均收入的全局Morans I指数检验结果表明(表3):川渝地区各区县农村居民收入的全局Morans I指数在2006—2017年期间均在1%水平上显著,表明各区县农村居民收入并非完全随机空间分布,表现出较强的空间相关性。此外,两种空间权重矩阵的计算结果虽出现细微波动,但总体上都呈现上升趋势。可以认为川渝地区农村居民收入的空间依赖性显著且在逐步增强。对经济集聚的全局Morans I指数检验结果证实了川渝地区各区县历年的经济集聚同样具有显著的空间正相关性。

(二)经济集聚对农村居民收入增长影响的动态分析

从经济集聚对农村居民收入增长影响的动态空间杜宾模型的回归结果看(表4),农村居民收入的时间滞后效应和空间溢出效应均显著为正,农村居民收入在时间维度上表现出了较强的路径依赖和“滚雪球”特征,农村居民收入水平较高的地区在无外部强烈变化的情况下,往后时期中该地区农村居民收入仍然将继续保持高位。可以认为在这些地区已经形成了良好的经济循环正反馈体系,不论是从资源的有效利用,还是先进技术的合理使用上,这些地区基本上均已走上了可持续发展路径。同时,由于周边地区农村居民收入提升会形成一种“模范效应”,受空间溢出效应影响,相邻地区间经济联系将更加紧密,有利于进一步促进知识和技术的传播,达成共同进步的良好局面。

空间杜宾模型的回归系数无法直接反映各变量对农村居民收入增长的边际影响,本文通过偏微分方法进一步求解出不同时期空间溢出的直接效应、间接效应及总效应[28],分解结果见表5。

首先,经济集聚对农村居民收入增长的短期直接效应均在5%的水平上显著为负,且在两种空间权重矩阵(W2与W3)下结论一致。说明在短期内,由于某地区的经济集聚会吸引大量外来人员涌入,加剧了本地区农村居民的就业和生活压力,这种由经济集聚产生的“拥挤效应”不但不利于本地农村居民收入增加,还变相增加其生活居住成本,导致短期直接效益显著为负的不利结果。

其次,经济集聚存在对农村居民收入增长的短期间接效应。尽管在时间距离空间权重矩阵W2下该效应并不显著,但在两种空间权重矩阵(W2与W3)下均表现出了正向的短期间接效应特征。可见,这种由于地区经济集聚水平提升,一方面将有利于促进地区的经济发展,通过发挥“规模效益”实现农村居民收入增长;另一方面也可以通过为外来进城务工人员创造更多的就业机会,有利于其收入提升,并通过“溢出效应”等反哺农村地区发展。

最后,在两种空间权重矩阵(W2与W3)下,经济集聚的长期直接效应和间接效应均显著为正。理论上,从长期发展来看,经济集聚可通过以下三种方式形成外溢效应:第一,地理集中生产促进专业化投入和服务的发展,有利于进城务工人员工资提高。第二,地理集中生产能够创造完善的高度专业化的劳动力市场,形成具有多样性的“劳动力池”,有利于满足劳动力的就业需求。第三,地理集中生产有助于信息和技术等通过正式或非正式渠道在各区域间交流,形成一种“知识外溢”效果。在长期中,随着经济集聚规模的不断扩大、多样性的不断拓展,各区域都将有利于形成各具特色的经济聚集区,最终整体拉动地区经济发展和农民收入水平提高。因此,经济集聚这一不断发展的动态过程对本地和周边地区农村居民收入增长的增强影响将长期存在,证实了假说1“经济集聚可以通过空间溢出效应影响贫困地区农村居民收入增长”的合理性。

(三)经济集聚对农村居民收入增长影响的空间非对称性实证分析

本文通过对各区县按贫困县与非贫困县标准进行划分,进一步厘清经济集聚对农村居民收入增长的影响是否会因不同地区性质而具有显著差异,检验空间非对称性是否客观存在。

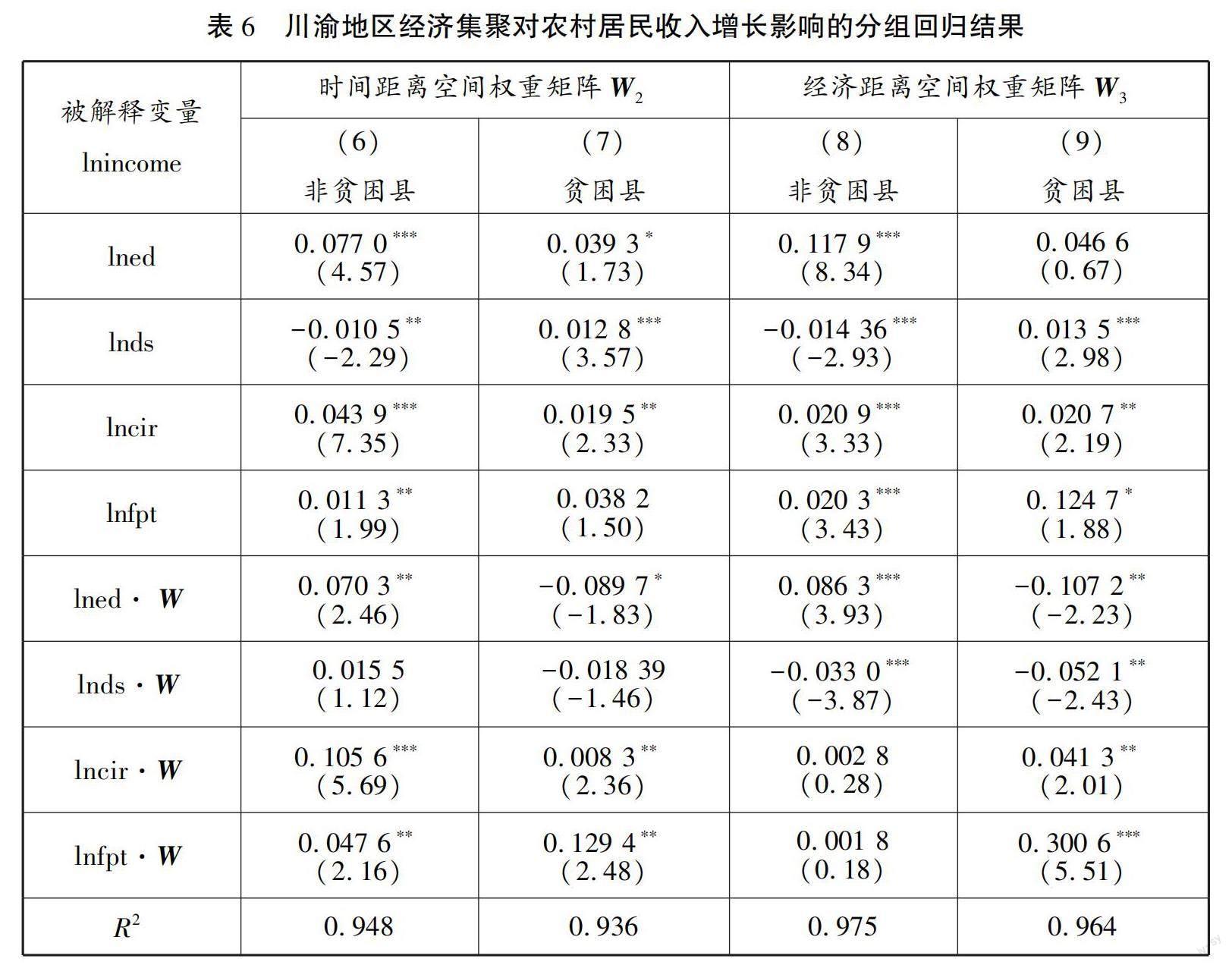

表6报告了经济集聚对贫困县与非贫困县两类地区农村居民收入增长的影响情况:首先,在两种空间权重矩阵(W2与W3)下,经济集聚对非贫困县的农村居民收入增长均在不同显著性水平下存在显著的正向直接与间接双重影响。其次,尽管在经济距离空间权重矩阵W3下,经济集聚对贫困县的农村居民收入增长具有正向的直接效应但不显著,但却分别在1%和5%的水平下具有显著的负向间接(溢出)效应。

可见,与非贫困县相比,由于贫困县自我资本积累能力有限,对政府“输血式”扶贫政策的依赖性较强,导致邻近区县经济集聚对农村居民收入增长的“涓滴效应”不仅未能有效渗透到贫困县地区,甚至还会对深度贫困地区农村居民收入增长造成不利影响。这种经济集聚只对非贫困县农民增收有显著的正向促进作用,对贫困县农民增收影响不显著的情况,说明经济集聚并不总能有效增強贫困县农村居民收入增长,也进一步证实了经济集聚对农民增收减贫效应会因非贫困县与贫困县不同地区性质,而呈现出很强的空间非对称性,这与王小华等[29]的研究发现基本一致。

进一步就经济集聚对贫困县与非贫困县农村居民收入增长影响的直接、间接与总效应分解结果研究发现(表7):首先,本地区经济集聚程度的提高有利于非贫困县农民增收,但未能显著促进贫困县农民收入增长。在时间距离空间权重矩阵W2和经济距离空间权重矩阵W3下,本地区经济集聚程度每提高1%会分别促使当地非贫困县的农民增收约0.1%和0.16%,但是对当地贫困县的农民增收效应并不显著。

其次,邻近区县经济集聚程度提高同样有利于促进当地非贫困县农村居民收入增长,但反而会导致当地贫困县农民收入减少。在时间距离空间权重矩阵W2和经济距离空间权重矩阵W3下,邻近区县经济集聚程度每提高1%会促使当地非贫困县的农民增收约2.46%和0.61%,而使贫困县的农民收入减少约1.05%和0.28%。

最后,从总效应来看,经济集聚对非贫困县的农村居民收入增长均在1%的水平上显著为正,但对于贫困县则在10%的水平上显著为负。这是由于贫困县地区距离经济集聚中心的“运输成本”较高,加上当地交通、信息等基础设施不完善,导致经济集聚的“正外部性”无法有效渗透进来,外部知识、先进技术无法形成有效的空间溢出效应,由此造成了经济集聚对深度贫困地区农村居民收入增长产生了负面影响。综上,实证研究的结果验证了理论假说1。

(四)经济集聚对农村居民收入增长的规模效应和随距离衰减特征检验

尽管前文的研究已经表明,从长期来看,经济集聚对农村居民收入增长的影响具有显著的直接效应和间接(溢出)效应兼具的空间相关性典型特征,但这种效应是否会受规模效应大小的影响,以及是否会随着经济距离的增大而减弱呢?因此,本文进一步将基于规模效应和随距离衰减特征的视角进行实证检验。

传统理论大多认为,规模效应可分为人口规模效应、创造就业效应和超大经济规模效应三类。考虑到以上三种规模效应的实现均离不开大量劳动力的投入和使用,因此,本文最终选用人口规模(lnhrepop)来检验经济集聚规模效应的存在性。人口规模数据为川渝地区218个区县2006—2017年的户籍人口数实际上,常住人口数作为制定区域政策和发展计划的重要指标,适用领域广泛,且对人口规模的衡量更为准确和科学,但由于常住人口数据缺乏,故本文采用户籍人口数作为人口规模的代理指标。。

为了验证经济集聚对农民收入影响是否具有随距离衰减特征,本文根据Krugman[13]的“中心—外围”理论提出“经济集聚中心”概念,即结合川渝地区的实际情况,分别选取经济集聚程度最高的成都市青羊区和重庆市渝中区作为“经济集聚中心”,以其余216个区县与两个“经济集聚中心”之一最近的实际通勤时间作为“时间距离”对其排序具体而言,鉴于两地区政府所在地均处于商业中心位置(CBD),故在手工收集各区县到“经济集聚中心”的距离时,设定各区县的政府所在地为起点,两个“经济集聚中心”区县的政府所在地为终点,根据高德地图和百度地图获得“时间距离”。,并将其每间隔30名划分为一个组别。类似地,选取“经济距离”作为实证结果的稳健性检验。模型设定的最终形式如下:

lnincomeit=β0+β1lnedit+β2Xit+β3lnedit·Xit+β4lndsit+β5lncirit+β6lnfptit+θi+λt+εit(5)

式(5)中,Xit分别为检验规模效应时的各县域人口规模,以及检验经济集聚对农村居民收入影响随距离衰减特征时的“时间距离”与“经济距离”;θi和λt分别为城市和年份固定效应。

相关检验结果如表8所示。首先,根据模型(1)的实证结果,经济集聚、人口规模以及其交互项均在1%水平上显著为正。表明川渝地区各区县的人口规模越大,越有利于经济集聚,进而促进农村居民收入增长,验证了规模效应的客观存在。其次,模型(2)的回归结果表明,与经济集聚中心“时间距离”越近的区县,越有利于发挥经济集聚促进农村居民收入增长的作用,但随着“时间距离”不断增加,该效应的作用强度也会逐渐减弱。当各区县与经济集聚中心的距离排序超过90时,经济集聚对农村居民收入增长的作用效果将不显著,当距离排序超过180时,该增收减贫效应甚至出现了显著的负向效果。这一结果再次充分地从侧面表明,对于距离经济集聚中心较远的偏远区县而言,经济集聚中心的“虹吸效應”将远远大于其“规模效应”和“溢出效应”,其结果便是偏远的特困地区无法真正享受到经济集聚带来的发展红利,反而不利于其增收减贫目标的实现。最后,当使用“经济距离”作为参照时,模型(3)的实证结果也得到了类似结论,确保了结果的稳健性。可见,实证结果证实了理论假说2的合理性。

六、主要结论与政策启示

本文运用集聚理论及空间计量方法,对川渝地区218个区县的经济集聚空间分布特征进行了分析,基于时间距离空间权重矩阵和经济距离空间权重矩阵,建立静态和动态的双固定空间杜宾模型实证研究了经济集聚对农村居民收入增长的影响,并对贫困县与非贫困县进行了比较分析,研究结论及相应的政策启示如下。

首先,从全样本的动态空间杜宾模型看,农民收入在时间维度上表现出了很强的路径依赖和“滚雪球”的特征,虽然短期内经济集聚的形成未能显著促进农村居民收入增长,但从长期来看,经济集聚对本地和其他地区农村居民收入的增长都存在显著的正效应。

其次,从分样本回归来看,经济集聚对农村居民收入的“涓滴效应”不仅没能有效渗透到贫困县地区,还对深度贫困地区的农村居民收入存在着不利的影响,经济集聚对农村居民收入的影响在非贫困县与贫困县中表现出了极强的空间非对称性。

最后,本文验证了经济集聚规模效应的存在并间接验证了虹吸效应的存在,在偏远地区虹吸效应大于规模效应和溢出效应,不利于农村居民收入增长。

综上,经济集聚已成为县域农村居民收入增长不可忽视的重要影响因素,但是,在肯定经济集聚对农村居民收入积极作用的同时,更要重视:第一,在“后脱贫攻坚时期”,既需要继续加强经济中心的总体规模,扩大集聚的范围和深度,又需要重视“经济集聚并不能有效地增强深度贫困地区的农民增收减贫”问题,针对贫困县与非贫困县的差异,合理调整政策,有意识地将乡村振兴战略与精准扶贫和深度扶贫政策相结合,改善贫困县地区农村居民的收入状况。第二,经济集聚形成的中心区具有较强的辐射能力,政府应尽可能地消除区域间的体制机制障碍,避免地方保护主义,充分发挥看不见的“第三只手”的力量来推动区域间交流与合作,这样既可以减少对外围地区的排挤效应,又可以充分释放中心地区的溢出效应。第三,要想充分发挥地区经济集聚带来的溢出效应需要进一步完善农村地区的基础设施,使得城市与乡村的联系更加紧密;同时,经济集聚较强的区县应该充分发挥地区的示范和扩散效应,加强与周边落后区县的经济合作交流,将溢出效应渗透到偏远地区,持续推进农民收入增长。第四,应当继续加强对贫困县地区的教育扶贫投入,通过提升贫困地区农村居民的人力资本,从根源上“扶贫”“扶志”和“扶智”,切实破解“贫困陷阱”“顽固贫困”和“贫困代际传递”三个关键反贫困问题,以巩固脱贫攻坚战略成果和增强防贫经验与意识。

参考文献:

[1]王小林,张晓颖.中国消除绝对贫困的经验解释与2020年后相对贫困治理取向[J].中国农村经济,2021(2):2-18.

[2]张璇玥,姚树洁.2010—2018年中国农村多维贫困:分布与特征[J].农业经济问题,2020(7):80-93.

[3]蔡昉,王德文.经济增长成分变化与农民收入源泉[J].管理世界,2005(5):77-83.

[4]陈利,朱喜钢.基于空间计量的经济集聚对农民收入的影响效应:以云南省为例[J].农业技术经济,2015(10):81-91.

[5]伍骏骞,阮建青,徐广彤.经济集聚、经济距离与农民增收:直接影响与空间溢出效应[J].经济学(季刊),2017(1):297-320.

[6]解垩.公共转移支付对再分配及贫困的影响研究[J].经济研究,2017(9):103-116.

[7]张楠,寇璇,刘蓉.财政工具的农村减贫效应与效率:基于三条相对贫困线的分析[J].中国农村经济,2021(1):49-71.

[8]傅蕴英,卢江,康继军.统筹城乡政策缩小城乡收入差距的实证检验[J].重庆大学学报(社会科学版),2017(4):15-25.

[9]甄小鹏,凌晨.农村劳动力流动对农村收入及收入差距的影响:基于劳动异质性的视角[J].经济学(季刊), 2017(3):1073-1096.

[10]程名望,Jin Yanhong,盖庆恩,等.农村减贫:应该更关注教育还是健康:基于收入增长和差距缩小双重视角的实证[J].经济研究,2014(11):130-144.

[11]GIBSON J,ROZELLE S.Poverty and access to roads in Papua New Guinea[J].Economic Development and Cultural Change,2003,52(1):159-185.

[12]周晔馨,涂勤,梁斌,等.农民工的社会资本如何形成:基于社会网络的分析[J].世界经济,2019(2):170-192.

[13]KRUGMAN P R. Geography and trade[M].Cambridge:MIT Press,1991.

[14]ROSENTHAL S S, STRANGE W C. Evidence on the nature and sources of agglomeration economies[M]//HENDERSON J V,THISSE J.Handbook of Regional and Urban Economics.Amsterdam:Elsevier,2004:2119-2171.

[15]章元,刘修岩.聚集经济与经济增长:来自中国的经验证据[J].世界经济,2008(3):60-70.

[16]YING L G.Measuring the spillover effects:Some Chinese evidence[J].Papers in Regional Science,2000,79(1):75-89.

[17]BRUN J F,COMBES J L,RENARD M F.Are there spillover effects between coastal and noncoastal regions in China?[J].China Economic Review,2002,13(2/3):161-169.

[18]駱永民,樊丽明.中国农村人力资本增收效应的空间特征[J].管理世界,2014(9):58-76.

[19]COMBES P P,DURANTON G.Labour pooling,labour poaching, and spatial clustering[J].Regional Science and Urban Economics,2006,36(1):1-28.

[20]AUTANT-BERNARD C,LESAGE J P.Quantifying knowledge spillovers using spatial econometric models[J].Journal of Regional Science,2011,51(3):471-496.

[21]PARTRIDGE M D,RICKMAN D S.Distance from urban agglomeration economies and rural poverty[J].Journal of Regional Science,2008,48(2):285-310.

[22]沈扬扬.经济增长与不平等对农村贫困的影响[J].数量经济技术经济研究,2012(8):19-34.

[23]DUPONT V.Do geographical agglomeration,growth and equity conflict?[J].Papers in Regional Science,2007,86(2):193-213.

[24]韩峰,阳立高.生产性服务业集聚如何影响制造业结构升级:一个集聚经济与熊彼特内生增长理论的综合框架[J].管理世界,2020(2):72-94,219.

[25]DURANTON G,PUGA D.Micro-foundations of urban agglomeration economies[M]//Handbook of Regional and Urban Economics.Amsterdam:Elsevier,2004:2063-2117.

[26]郑长德.集聚与贫困:来自四川建档立卡贫困县的证据[J].西南民族大学学报(人文社科版),2017(10):108-116.

[27]CICCONE A,HALL R.Productivity and the density of economic activity[J].American Economic Review,1996,86(1):54-70.

[28]PACE R K,LESAGE J P.A sampling approach to estimate the log determinant used in spatial likelihood problems[J].Journal of Geographical Systems,2009,11(3):209-225.

[29]王小华,王定祥,温涛.中国农贷的减贫增收效应:贫困县与非贫困县的分层比较[J].数量经济技术经济研究,2014(9): 40-55.

Economic agglomeration and income growth of rural residents: Comparative

analysis of Poor and non-poor counties in Sichuan and Chongqing

KANG Jijuna,b, ZHENG Weiweia, MU Weia

(a. School of Economics and Business Administration, b. Energy Economics Research

Institute, Chongqing University, Chongqing 400044, P. R. China)

Abstract:Economic agglomeration and Rural Revitalization are the key issues and practical demands of regional economics and development economics. Whether they can “complement each other” has attracted much attention. Although the task of poverty alleviation has now been completed, taking into account the objective fact that some key issues such as “poverty trap”, “stubborn poverty” and “intergenerational transmission of poverty” still exist, the realization of sustained income growth of rural residents in traditional poverty-stricken areas is crucial to break the shackles of poverty and prevent poverty-returning in contiguous areas, and it has important academic value and practical significance. Under the theoretical framework of spatial economics, this paper discusses the impact mechanism of economic agglomeration on rural residents income growth. We believe that economic agglomeration can affect the income growth of rural residents through spatial spillover effect, but it has significant spatial asymmetry characteristics for neighboring poor and non-poor counties. The impact of “economic agglomeration center” on the income growth of rural residents in the region has both scale effect and attenuation characteristics with distance. Taking 218 districts and counties in Sichuan and Chongqing, which have the most dynamic economy and relatively prominent poverty problems in the west, as a sample, this paper introduces the spatial weight matrix reflecting geographical and economic characteristics into the dynamic spatial Dobbin model for empirical test. It is found that the effect of economic agglomeration on increasing farmers income and reducing poverty has the characteristics of path dependence and “snowball” in the time dimension, and has long-term positive direct effect and spillover effect, which can significantly promote the income growth of rural residents, but its short-term effect is not significant. The income growth of rural residents should still be the focus of local governments work and must be paid attention to in a long time. The results of the regression analysis of the traditional poverty-stricken counties and non-poor counties show that, the impact of economic agglomeration on the income growth of rural residents has typical spatial asymmetry. The impact of “economic agglomeration center” on the income growth of rural residents has obvious scale effect and attenuation characteristics with distance. Economic agglomeration not only fails to effectively enhance the income growth of rural residents in remote and deep poverty-stricken areas, but also further aggravates the deterioration of the income situation of local rural residents. It suggests that in the “post poverty alleviation period” when poverty eradication and Rural Revitalization are effectively connected, we should not only continue to strengthen the scope and depth of economic agglomeration and promote regional economic development, but also pay attention to the difference in poverty reduction effect of economic agglomeration between poor and non-poor counties, adjust policies reasonably, combine rural revitalization strategy with targeted poverty alleviation and deep poverty alleviation policies, in order to improve the income situation of rural residents in poor counties effectively.

Key words:economic agglomeration; farmers income growth; reducing poverty effect; dynamic spatial panel model; spatial asymmetry

(責任编辑 傅旭东)