使用互联网会降低老年人的抑郁水平吗?

丁志宏 王 妍

一、问题的提出

健康是促进人的全面发展的必然要求,是经济社会发展的基础条件。实现国民健康长寿,是国家富强、民族振兴的重要标志,也是全国各族人民的共同愿望。但人口老龄化给维护和促进健康带来一系列新的挑战。根据世界卫生组织发布的数据显示,抑郁是自杀的主要原因,而抑郁症发生率在老年人群达到高峰,55—74岁的女性患抑郁症的比例在7.5%以上,男性为5.5%以上,中国抑郁症患者占全国总人数的4.2%。(1)世界卫生组织:《抑郁症和其他常见精神疾病:全球健康评估》, https://apps.who.int/iris/handle/10665/254610,2017年02月。无疑,抑郁对老年人的生活质量造成严重的负面影响。

随着互联网的发展,老年人触网的越来越多,根据中国互联网络信息中心发布第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年6月,我国60岁以上网民占总网民数的12.2%,相比较2015年12月增长了8.3%。(2)中国互联网络信息中心:第48次中国互联网络发展状况统计报告,2021年6月。互联网在老年人的生活中扮演越来越重要的角色(3)王萍:《新媒介使用对老年人生活质量的影响》,《理论界》2010年第10期。,为人们生活提供了丰富的娱乐体验和更为便利的生活,对老年人而言,使用互联网不仅能增加他们与外界沟通交流的机会,还能扩大社会网络关系,减少孤独感,更好地提升生活质量。

《“健康中国2030”规划纲要》强调,要“加强心理健康服务体系建设和规范化管理”,“加强对抑郁症、焦虑症等常见精神障碍和心理行为问题的干预,加大对重点人群心理问题早期发现和及时干预力度。”为此,我们不得不思考:在互联网快速发展的当下,老年人使用互联网有利于他们抑郁水平的降低吗?如果有的话,运作机制是什么?这都需要我们开展系统、科学的分析。

二、文献回顾

对于我国老年人抑郁患病状况,张玲等(4)张玲、徐勇、聂宏伟:《2000-2010年中国老年人抑郁患病率的meta分析》,《中国老年学杂志》2011年第17期。通过对我国2000—2010年中国老年人抑郁患病率的元分析发现,我国老年人群抑郁症状的患病率较高,而且存在性别、年龄、地区和受教育程度方面的较大差异,如女性抑郁症患病率高于男性,不随年龄增长呈现规律性变化,农村明显高出城市,随着文化程度的提高而降低。

对老年人抑郁的影响因素,学者对互联网的使用有较多关注,如谢祥龙(5)谢祥龙:《老年人互联网使用特点及其与孤独感和主观幸福感关系研究》,华中师范大学硕士学位论文,2015年。发现,老年人的互联网使用能够显著预测其孤独感。因为互联网的使用可以为老年人提供多样化的娱乐方式,丰富多样的知识信息,这有利于降低老年人抑郁水平,提高老年人生活幸福感。李成波等(6)李成波、曹妤、George.W.Leeson、淦宇杰:《互联网使用、社会支持对城市老年人抑郁影响的比较研究——以西部地区三省市调查数据为例》,《特区经济》2018年第9期。发现,城市老年人互联网使用和社会支持对其抑郁状况的发生具有抑制减弱作用,其中互联网的使用所发挥的抑制减弱作用更大。在考虑到互联网使用的选择性偏差以后,李志光和贾仓仓(7)李志光、贾仓仓:《互联网使用对中老年人心理健康的影响:异质性特征与作用机制检验》,《江苏社会科学》2021年第6期。也发现,互联网使用对中老年人改善抑郁和认知具有显著的积极效应,与未使用互联网相比,互联网使用有利于促进中老年人的心理健康。

除互联网使用外,社会支持也是影响老年人抑郁水平的重要因素之一。如王兴华等(8)王兴华、王大华、申继亮:《社会支持对老年人抑郁情绪的影响研究》,《中国临床心理学杂志》2006年第1期。发现,社会支持对老年抑郁有普遍增益作用,其中,家庭支持是其有效成分。对个体而言,家庭支持是较稳定的支持来源,受个体年龄和健康水平的影响较小,而朋友支持变动较大,随年龄增长和健康水平的下降,朋友支持逐渐减少(9)唐丹、姜凯迪:《家庭支持与朋友支持对不同自理能力老年人抑郁水平的影响》,《心理与行为研究》2015年第1期。。杜鹏和汪斌(10)杜鹏、汪斌:《互联网使用如何影响中国老年人生活满意度?》,《人口研究》2020年第4期。认为,在现阶段,老年人对互联网的使用可能是一种积极选择性行为,有助于增强老年群体的参与型资本,提升老年群体的生活满意度。

实质上,互联网作为实时通讯工具,突破了时间和地域的限制,在老年人维系家庭成员关系和社会关系方面发挥着重要作用。如短视频的适当使用在一定程度上加强了老年人与家人、朋友的联系和互动,扩大了中老年人的社会网络,提高了中老年人的社会适应水平。(11)靳永爱、刘雯莉、赵梦晗、王东晖、胡文波:《短视频应用平台的使用与中老年人生活——基于专项调查的探索性研究》,《人口研究》2021年第3期。越来越多的新老年群体通过虚拟或现实的多种途径建立起家人、同事、同学之外的第四社交圈,成为实现老有所乐、老有所学、老有所为的新途径。(12)孙鹃娟:《互联网时代新老年群体的新型社会网络》,《人民论坛》2021年第33期。

除此之外,学者还对老年人抑郁的其他影响因素也作了探讨。如伍小兰等(13)伍小兰、李晶、王莉莉:《中国老年人口抑郁症状分析》,《人口学刊》2010年第5期。发现不同健康、经济状况的老年人,抑郁发生率及抑郁程度有显著差异。农村老年人抑郁发生率较城镇更加明显(14)唐丹:《城乡因素在老年人抑郁症状影响模型中的调节效应》,《人口研究》2010年第3期。。李甲森和马文军(15)李甲森、马文军:《中国中老年人抑郁症状现状及影响因素分析》,《中国公共卫生》2017年第2期。认为,女性、无配偶同居、文化程度较低、农村户口、西部地区、非党员、参与社会活动少、吸烟、不喝酒、慢性病数目多、IADL受损的中老年人抑郁量表评分高,有抑郁症状的可能性高。靳永爱等(16)靳永爱、周峰、翟振武:《居住方式对老年人心理健康的影响——社区环境的调节作用》,《人口学刊》2017年第3期。发现居住方式对老年人心理健康也具有重要影响,社区环境在老年人居住方式对抑郁倾向的影响过程中起重要调节作用。艾亚婷等(17)艾亚婷、胡慧、王凌、王再超、任海蓉、高小莲、陈芳:《社区老年人抑郁状况与日常生活能力的相关性》,《中国老年学杂志》2021年第20期。对武汉市13个社区老年人进行调查后发现,日常行为活动能力与老年人抑郁状况间呈正相关。

综上所述,我们看到,过去关于老年人互联网的使用和抑郁发生率之间已经有了不少研究,但过去的研究还有待进一步深入:其一,互联网的使用和抑郁之间到底存在何种关系需要认真探讨。过去的研究多是关注互联网的使用对幸福感或者孤独感的影响,而这种精神状况不能对抑郁进行有效的预测;还有,有的学者使用心理健康,具体操作化上也多种多样。其二,互联网的使用和降低抑郁之间的机制上还有待探讨。有的学者虽然使用社会支持作为中介变量,但社会支持有家庭支持和朋友支持两种类型,他们如何在降低抑郁上发挥作用却没有学者进行研究。第三,过去的相关研究结果,多是基于一些地区性的调查发现,所得结论只具有地区代表性。几乎没有学者使用全国性的数据,对互联网的使用和抑郁之间的关系和机制进行深入探讨。基于此,本文利用2018年中国老年社会追踪调查数据,对我国老年人使用互联网的频率和抑郁之间关系和作用机制进行系统研究。

三、研究框架和研究假设

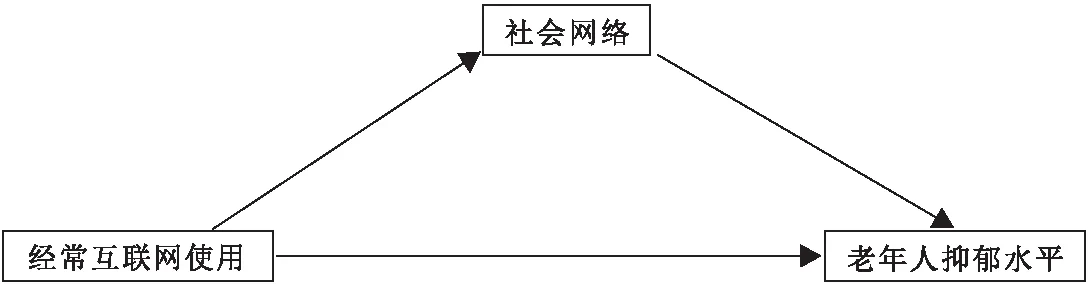

陈鑫(18)陈鑫:《互联网使用对老年人社会隔离的影响及差异研究》,《当代经济管理》2020年第9期。研究发现互联网具有社交属性和娱乐属性,老年人通过使用互联网,增加了与亲戚、朋友等社会网络成员的联系频率,维系了老年人的社交网络,促进了老年人的社会参与。聂爱云等(19)聂爱云、郭莹:《互联网使用与居民社会资本——基于中国家庭追踪调查数据的研究》,《宏观经济研究》2021年第9期。也发现使用互联网可以扩宽社会关系网络、提高社会关系网络层次,从而加强社会网络关系。本文在此基础上探究互联网分别对老年人社会网络与朋友网络产生的影响。据此,本文提出假设1。

假设1:使用互联网有利于扩大老年人的社会网络、家庭网络和朋友网络

研究发现,心理健康问题既受个体心理因素的影响,又受社会文化环境的制约。(20)梁樱:《心理健康的社会学视角——心理健康社会学综述》,《社会学研究》2013年第2期。个体感知到的来自社会环境的长期支持有益于人格发展。(21)Turner R J, Turner J B. Social integration and support/Handbook of the sociology of mental health. Springer, Boston, MA, 1999,pp.301-319.根据QuestionMobile发布的2021年《银发经济洞察报告》显示,50岁以上的银发人群网络使用倾向性更为突出,后疫情时代的银发人群通过休闲娱乐、新闻资讯、购物等形式获取精神及物质上富足。(22)《QuestMobile2021银发经济洞察报告》,https://www.questmobile.com.cn/research/report-new/183,2021年12月7日。靳永爱(23)靳永爱、赵梦晗:《互联网使用与中国老年人的积极老龄化——基于2016年中国老年社会追踪调查数据的分析》,《人口学刊》2019年第6期。也发现互联网使用对老年人实现积极老龄化有显著的正向促进作用,使用互联网不仅能提高老年人的自评健康、心理健康、社会适应水平,也能促进老年人的社会参与,还能够提高老年人整体的生活满意度。据此,本文提出假设2。

假设2:经常使用互联网有利于降低老年人的抑郁水平

众所周知,社会支持由家庭支持和朋友支持所组成,他们对降低老年人抑郁水平有着不同的作用,如有研究发现,家庭支持比其他类型的支持能更有效地抑制老年人抑郁。(24)王立娜、唐丹、许晶晶、申继亮:《社会支持对老年人抑郁影响的性别差异》,《中国临床心理学杂志》2006年第1期。但也有学者发现,朋友支持比家庭支持对老年人抑郁的保护性作用更大。(25)唐丹:《城乡因素在老年人抑郁症状影响模型中的调节效应》,《人口研究》2010年第3期。据此,本文提出假设3。

假设3a:相较于朋友支持,使用互联网更有利于通过家庭支持降低老年人抑郁水平

假设3b:相较于家庭支持,使用互联网更有利于通过朋友支持降低老年人抑郁水平

图1 研究框架

四、研究设计

(一)数据来源

本研究使用2018年中国老年社会追踪调查数据(CLASS)进行分析。中国老年社会追踪调查是一项全国性追踪调查数据,由中国人民大学组织发起。其调查地区涵盖全国28个省、市、自治区(除香港、澳门特别行政区,台湾地区,海南省,新疆维吾尔和西藏自治区以外)。该项目采用分层多阶段的概率抽样方法,选取60周岁及以上的老年人作为调查对象。2018年调查总样本量达13246人,收集数据能够涵盖老年人互联网使用、社会网络与社会支持、抑郁水平等情况的详细信息,具有较好的信度。在剔除核心变量的部分缺失值后,有效样本为11402。

(二)变量选取与测量

本文的因变量为老年人的抑郁水平。CLASS问卷中使用了Silverstein等人修订的12个项目《流行病学调查抑郁量表(CES-D)》测量老年人的抑郁水平,询问被访者过去一周的情绪状态是否符合相应的体验与感受,包括“过去一周您觉得自己心情好吗、过去一周您觉得孤单吗、过去一周您觉得心里难过吗、过去一周您觉得自己的日子过得很不错吗、过去一周您觉得不想吃东西吗、过去一周您睡眠不好吗、过去一周您觉得自己不中用了吗、过去一周您觉得自己没事可做吗、过去一周您觉得自己被别人忽略了吗、过去一周您觉得生活中有很多乐趣吗、过去一周您觉得自己没人陪伴吗、过去一周您觉得自己被别人孤立了吗?”在转换处理后每个项目以0—2评分,“0”代表完全没有该症状,“1”表示有时有,“2”表示经常有。12个项目加总后量表分值在0—22分之间,得分越高代表抑郁水平越高,即心理健康状况越差。本研究中该量表的Cronbach alpha系数为0.922。

自变量为老年人的上网情况。CLASS问卷中有“您上网吗?”根据回答的频次赋值:将“从不上网”“每年上几次”“每月至少上一次”赋值为1,表示不常使用互联网;“每星期至少上一次”“每天都上”赋值为2,表示经常使用互联网。

本文还考察互联网的使用对抑郁之间的影响机制,将社会支持作为中介变量。CLASS数据采用Lubben等人编制的社会网络量表(LSNS-6)测量老年人的社会网络与社会支持状况,包括“您一个月至少能与几个家人/亲戚见面或联系?”“您能和几个家人/亲戚放心地谈您的私事?”“当您需要时,有几个家人/亲戚可以给您提供帮助?”“您一个月至少能与几个朋友见面或联系?”“您能和几个朋友放心地谈您的私事?”“当您有需要时,有几个朋友可以给您提供帮助?”,根据回答选项“没有”“1个”“2个”“3—4个”“5—8个”“9个及以上”分别赋值为0、1、2、3、4、5。将对所有问题回答加总得分情况作为老年人得到的社会支持情况,得分越高表明获得的社会支持越多。其中家庭支持由前三个问题回答得分加总后计算求得,朋友支持由后三个问题回答得分加总后计算求得。本研究中,家庭网络的Cronbach alpha系数为0.815,朋友网络的Cronbach alpha系数为0.842。

基于以往文献的回顾,控制变量包含老年人社会人口学特征、身体健康状况等。社会人口学特征包括年龄、性别、户籍、婚姻状况、受教育程度、个人收入、民族。其中个人收入取对数。养老保险金根据受访者对“您是否享有企业职工基本养老保险金/城镇职工基本养老金、机关事业单位养老保险金/机关事业单位离退休金、城乡居民基本养老保险金/城镇居民社会养老保险金和新型农村社会养老保险金?”的回答进行处理,三个问题均回答否则赋值为0,有一个及以上问题回答是赋值为1,将三个问题回答加总得分大于1表示有养老金,得分为0表明没有养老金。患有慢性病数量根据问卷中“您患有哪些慢性疾病?”回答进行处理,未患有疾病赋值为0,患有该种疾病赋值为1,对此系列23种疾病回答加总,得到个体患有慢性疾病的数量,数量为0表示未患有慢性病,数量大于1表示患有慢性病。基本生活自理能力问卷中根据受访者“您能否分别独立完成打电话、把自己收拾得干净整齐、穿衣服、洗澡、吃饭、吃药、上厕所、从床上移到床边的椅子上、在室内走动、有无大小便失禁现象”共10个问题的回答,将选项“不需要别人帮助”“需要一些帮助”和“完全做不了”重新依次编码为0、1、2,最后将十个问题得分加总得到受访者基本活动能力得分。

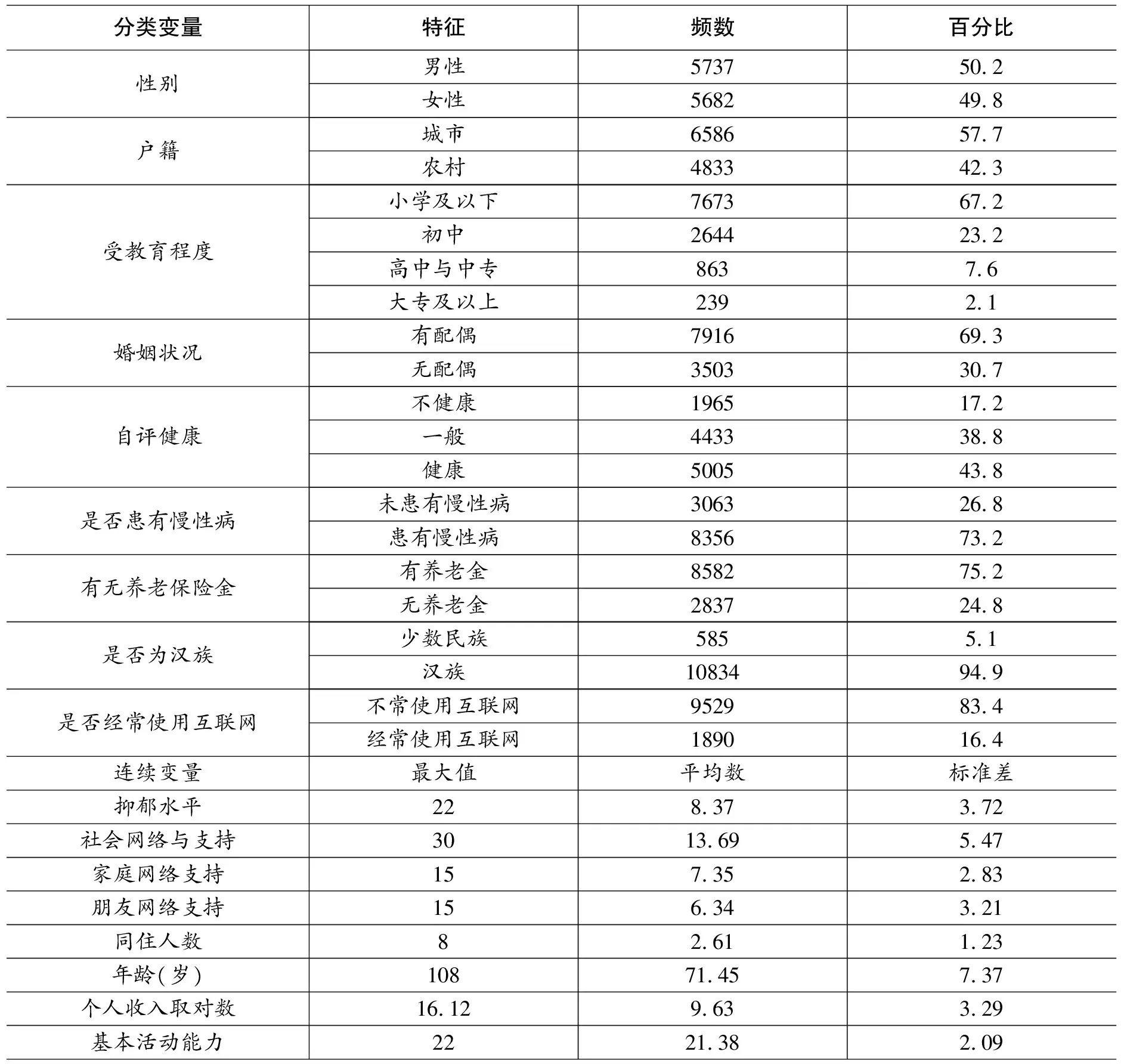

表1 变量描述性统计分析结果

从表1看到,经常使用互联网的老年人占比仅为16.4%,说明仍有相当一部分老年人对互联网使用率不高,而在社会网络支持中,总体社会网络支持得分方差较大,说明不同老年人获得的社会网络支持有着显著的不同。此外,老年人获得的家庭网络支持的平均水平明显高于朋友网络支持,说明老年人的社会网络关系仍以家庭为主。

(三)研究方法

首先,进行描述性统计以了解不同特征老年人的互联网使用情况。其次,使用SPSS24.0软件进行多元线性回归,分析经常使用互联网对社会网络以及抑郁程度的影响,其模型为Y=β0+β1Xi+β2θ+ε,其中Y表示老年人的抑郁水平,X表示老年人是否经常使用互联网,θ代表控制变量,包括社会网络支持、受教育年限、性别、年龄、年收入、有无配偶、健康状况等。最后,使用PROCESS 3.0插件进行Bootstrap法中介效应检验,分别检验家庭支持和朋友支持在互联网使用与老年人抑郁水平之间的中介作用及影响路径。

五、结果分析

(一)上网和抑郁水平关系的相关性分析

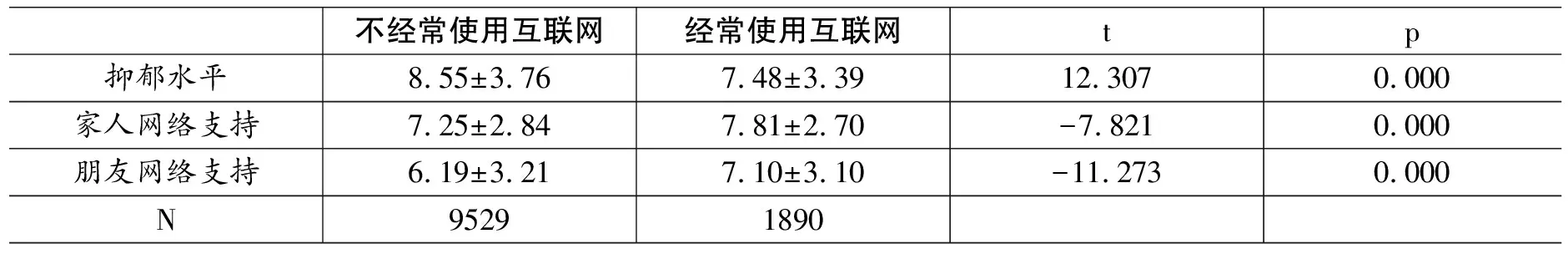

比较老年人获得的家庭网络支持、朋友网络支持和抑郁水平在不同互联网使用情况下的差异,如表2所示。独立样本t检验发现,经常使用互联网的老年人,获得的家庭网络和朋友网络支持水平均高于不经常使用互联网的老年人,前者的抑郁水平也明显低于后者。

表2 不同互联网使用情况的老年人社会网络和抑郁水平(M±SD)

(二)回归结果

1.是否经常使用互联网对社会支持网络的影响

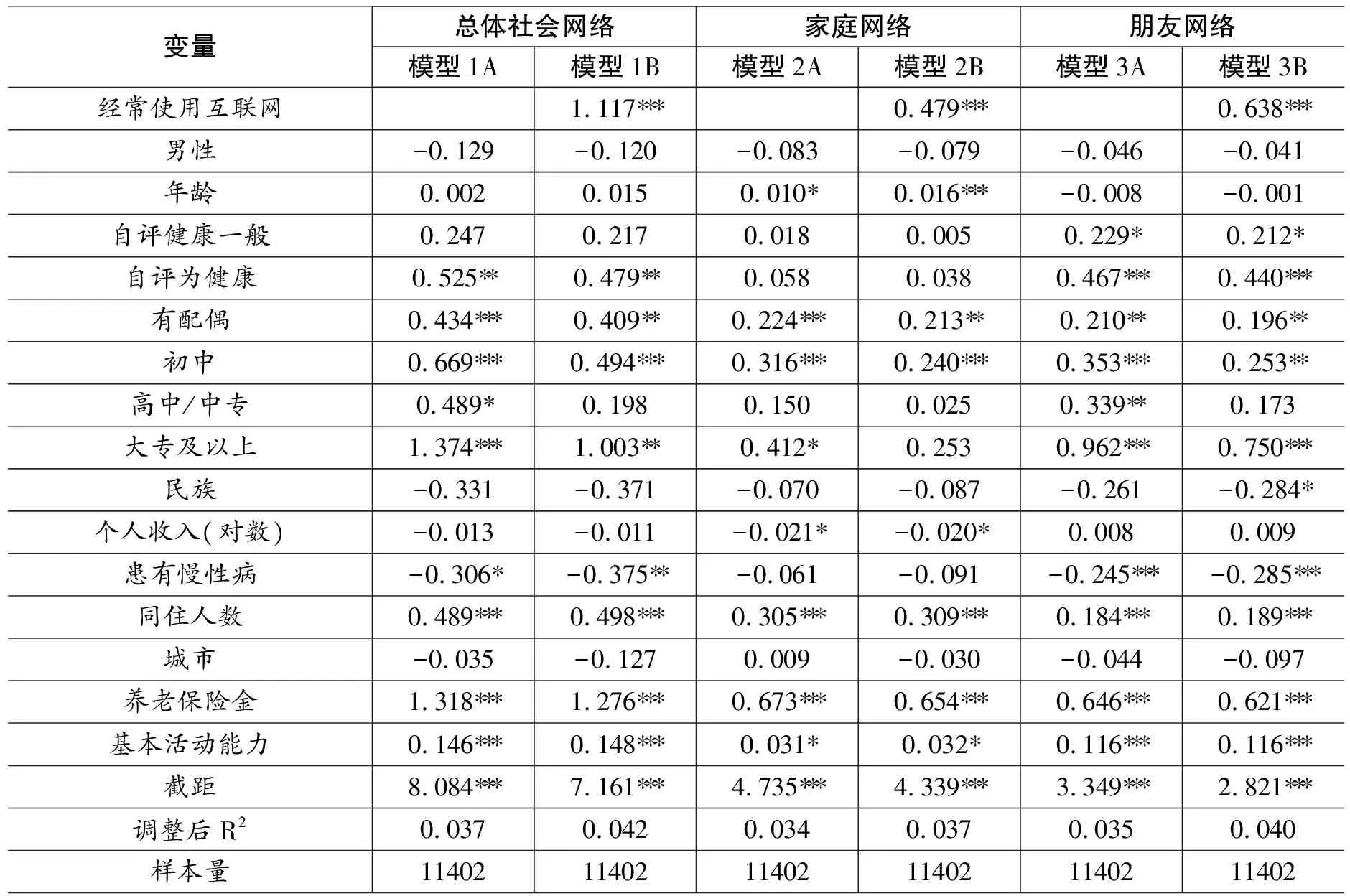

分别将总体社会支持、家庭支持与朋友支持作为因变量,以是否经常使用互联网作为自变量进行一般线性回归。其中,模型1因变量为总体社会网络,模型2因变量为家庭网络,模型3因变量为朋友网络;模型A表示未加入经常使用互联网作为自变量,模型B表示加入经常使用互联网作为自变量。结果表明,经常使用互联网可以正向预测老年人总体社会网络、家庭网络和朋友网络。

如表3所示,在模型1、2、3中,与不加入经常使用互联网作为自变量相比,纳入经常使用互联网后,模型的解释能力都显著提升。在模型1中,控制其他变量的影响后,每周至少上网一次及以上时,经常使用互联网对老年人社会网络具有显著的正向影响(B=1.117)。根据模型2B发现经常使用互联网的老年人比不经常使用互联网的老年人得到的家庭网络支持会增加0.479个单位;根据模型3B发现经常使用互联网的老年人比不经常使用互联网的老年人得到的朋友网络支持会增加0.638个单位。说明经常使用互联网对促进老年人获得朋友网络持支持的影响显著高于对帮助老年人获得家庭网络的影响(B=0.565)。

由此,可以发现经常使用互联网对老年人社会网络起到积极正向作用,验证了假设1,并且,经常使用互联网对扩展和维护老年人朋友网络的积极影响更为明显。经常使用互联网对老年人社会网络具有显著的正向影响。一方面,互联网使用的确可以对老年人社会关系产生积极作用,如降低老年人的社会隔离(26)陈鑫:《互联网使用对老年人社会隔离的影响及差异研究》,《当代经济管理》2020年第9期。,补偿家庭角色的缺失(27)孟伦:《网络沟通对老年人家庭角色缺失的补偿》,《新闻界》2013年第7期。,这与以往的研究结论较为一致;另一方面,本研究发现,经常使用互联网对老年人的家庭网络支持和朋友网络支持都具有正向促进作用,且对老年人朋友网络的正向促进作用高于对老年人家庭网络的促进作用。从强关系与弱关系角度来看,范孟娟(28)范孟娟:《社交媒体用户互动机制及关系转化研究——以微信微博为中心》,华中科技大学博士学位论文,2017年。发现,在使用社交媒体时,互动过程中会产生新的潜关系,即为建立关系的潜关系和建立过关系的潜关系。中国老年人始终生活在家庭之中,家庭网络相对较为固定和稳定,且属于建立过关系的潜关系,老年人通过互联网实现与家庭网络成员的联系,是对这种关系的进一步增强。而通过互联网得到的朋友网络支持更多属于建立弱关系,弱社会网络关系相对更易受到外部因素的影响从而更容易建立起来,互联网在影响朋友网络关系方面主要发挥拓展作用。此外,就获得家庭网络与朋友网络关系及支持的渠道方面而言,除互联网之外,老年人获得家庭网络关系支持渠道更为多元化,如老年人可以通过电话、当面探望或同住等多种方式获得支持,而得到朋友网络关系支持的渠道较为单一,因此相较于家庭网络,使用互联网更多地增加老年人朋友网络。

在加入使用互联网为核心自变量后,与模型1相比,模型2中年龄、个人收入对老年人获得家庭网络支持的影响变得具有统计学意义上的显著,而自评为健康、高中/中专学历及以上、患有慢性病对老年人获得家庭网络支持的影响不再具有统计学意义上的显著性。与模型1相比,模型3中自评健康状况为一般及以上的、民族对老年人获得朋友网络支持的影响变得具有统计学意义上的显著性。可以发现,与家庭网络相比,老年人朋友网络影响更易受到多种因素影响,侧面印证了老年人获得家庭网络支持更为稳固。

表3 是否经常使用互联网对老年人社会网络影响的回归结果

2.互联网和社会网络对老年人抑郁水平影响

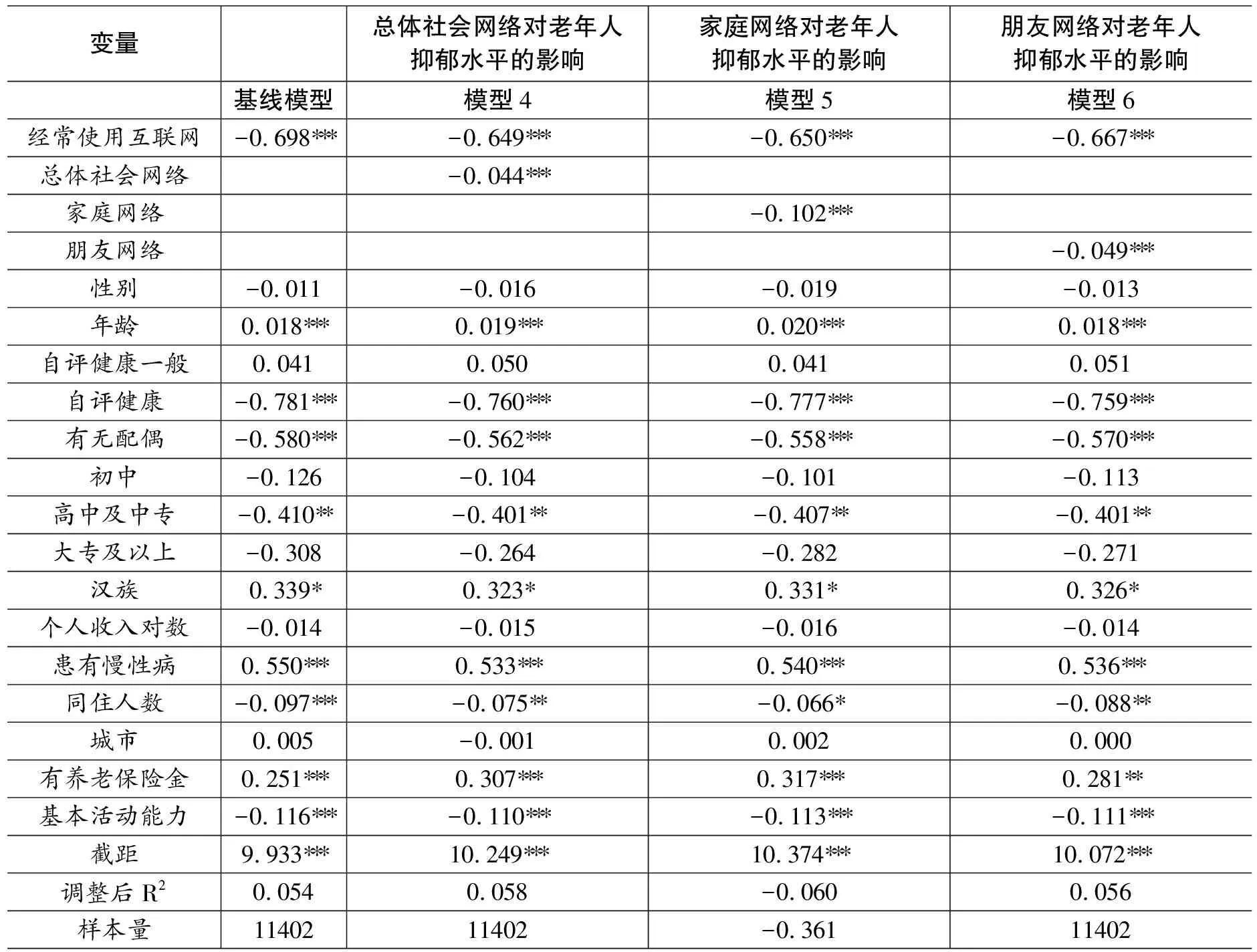

以抑郁水平作为因变量,以经常使用互联网作为自变量形成的回归模型作为基线模型,分别在此基础上纳入总体社会网络、家庭网络与朋友网络作为自变量进行多元线性回归分析,结果如表4所示,模型4、5、6、7中核心的解释变量分别为总体社会网络、家庭网络、朋友网络。

表4 是否经常使用互联网和总体社会网络、家庭网络与朋友网络对老年人抑郁水平影响的回归结果

经常使用互联网对老年人抑郁水平存在显著的负向影响(P<0.001)。基线模型中,控制其他变量的情况下,相比不经常使用互联网的老年人而言,每周至少一次及以上使用互联网会在0.1%水平上对降低老年人抑郁风险,换而言之,在控制其他变量(下同)情况下,与不经常使用互联网的老年人相比,每周至少一次及以上使用互联网的老年人抑郁量表得分会下降0.698个单位,假设2得到了验证。可能的原因是老年人使用互联网的过程中,社交网站使用可以通过增加老年人的线上社会资本来降低老年人的孤独感,从而降低老年人抑郁水平。(29)牛更枫、史晓涵、田媛、孙晓军、雷玉菊:《社交网站使用与老年人抑郁:线上社会资本和孤独感的作用》,《中国临床心理学杂志》2021年第5期。

从老年人个体特征看,在控制其他因素情况下,老年人年龄每增加一岁,其抑郁量表得分会增加0.018个单位;有配偶的老年人相比较无配偶的老年人,其抑郁量表得分会下降0.58个单位;自评很健康的老年人相比较不健康的老年人,抑郁量表得分低0.781个单位;接受初中和中专教育的老年人相较于受教育程度为小学及以下的老年人,其抑郁量表得分低0.41个单位;汉族老年人比少数民族老年人,其抑郁水平高0.339个单位;患有慢性疾病的老年人的抑郁量表得分会增加0.550个单位;基本活动能力得分每增加一分,老年人抑郁量表得分下降0.116个单位。说明每周至少使用一次及以上互联网的老年人,其产生抑郁风险可能性越低。

模型4是在基线模型基础上引入总体社会网络支持变量,模型的解释能力进一步提升。可以发现经常使用互联网与总体社会网络支持对老年人抑郁水平均产生负向影响。在控制其他变量影响后,发现每周上网一次及以上的老年人抑郁得分相比较上网频率低于每周一次的老年人,其抑郁水平得分会显著降低0.649个单位(P<0.001),获得的总体社会网络支持每增加一分,其抑郁水平得分显著下降0.044个单位(P<0.001)。与基线模型相比,模型4中引入总体社会网络作为解释变量时,经常使用互联网对老年人抑郁水平得分影响系数有所下降,提示社会网络可能在经常使用互联网和老年人抑郁水平之间起中介作用,需要进行进一步验证。

将社会网络分为家庭网络和朋友网络进一步探讨二者分别对老年人抑郁水平的影响。模型5和6将社会网络分为家庭网络和朋友网络分别纳入模型,发现朋友网络和家庭网络都对老年人抑郁水平起到显著的负向影响(P<0.001),但影响的水平有所不同。具体而言,在家庭网络支持方面,老年人获得的家庭支持每增加一个单位,老年人抑郁水平得分将降低0.102个单位(P<0.001),与以往的研究较为一致(30)宁自衡、Jose Esteves、林中宝、翟群:《澳门老年人抑郁症状及其影响因素调查分析》,《中国心理卫生杂志》2001年第5期。,可能与中国社会强调家庭、重视家庭成员之间相依关系有关(31)谢秀梅、李别非、余国龙、李志陵:《慢性病老年患者的生活质量及相关因素》,《中国心理卫生杂志》2003年第2期。;在朋友网络支持方面,老年人获得的朋友网络支持每增加一个单位,老年人抑郁水平得分将降低0.049个单位。在互联网使用情况方面,经常使用互联网在模型5中降低老年人抑郁得分方面所起的作用(B=-0.650)略低于其在模型6中所起的作用(B=-0.667)。

控制变量方面,年龄、自评为健康、受教育程度为初中和中专、民族为汉族、患有慢性病、同住人数、有养老金和基本活动能力等变量对老年人抑郁水平得分影响始终显著。基本活动能力和年龄变量在P<0.001的水平上显著负向影响老年人抑郁水平,可能的原因是由于年龄的增加,老年人经历的负性生活事件频率高(32)刘红霞、石金琴、李玉娥:《老年抑郁症与生活事件》,《健康心理学杂志》1998年第2期。,适应能力和处理负性生活事件的能力也逐渐下降,更容易产生抑郁情绪;相较于自评为不健康的老年人,自评为健康的老年人产生抑郁可能性更低(P<0.001),患有慢性病的老年人相较于未患有慢性病的老年人表现出的抑郁水平更高(P<0.001),可能的原因是抑郁症状有一定的躯体表现,老年人可能以躯体不适来表达精神不振,情绪低落等情况(33)刘宏军、孟琛、汤哲:《北京市老年人抑郁症状的调查》,《中国心理卫生杂志》2004年第11期。,从而使老年人自评健康、患有慢性病情况与抑郁水平密切相关,且老年人的各个躯体器官功能老化,患慢性病的可能性增大,因此出现各类躯体疾病,造成生活能力的下降又会对老年人情绪产生影响(34)徐慧兰:《老年人生活满意度及其影响因素研究》,《中国心理卫生杂志》1994年第4期。; 老年人表现出的抑郁水平伴随同住人数的增加而降低(P<0.01),且有配偶的老年人相较于无配偶的老年人表现出的抑郁水平更低(P<0.001),可能的原因是老年人多退休在家,子女工作繁忙无暇陪伴老人,配偶成为老年人晚年生活中重要的精神支柱,失去配偶的老年人易受到精神打击(35)王红英、陈长香:《老年抑郁症状影响因素的研究进展》,《河北联合大学学报(医学版)》2013年第3期。;相较于受教育程度为小学及以下的老年人,受教育水平为高中及中专的老年人表现出的抑郁水平更低(P<0.01),可能的原因是受教育程度较高的老年人对年龄拒绝敏感性更低,从而更不易体验到孤独感,较少表现出抑郁情绪(36)刘茜:《老年人年龄拒绝敏感性的测量及其与自尊、孤独感和抑郁的关系》,沈阳师范大学硕士学位论文,2012年。。而性别、收入情况、城乡等变量对老年人抑郁水平的影响始终不显著,可能的原因是由于一方面我国老年人退休后个人收入普遍不高,另一方面,随着经济社会发展,近年来社会保障逐步得到完善,城乡与性别差异逐渐缩小,导致其对老年人抑郁水平影响差异并不显著。

整个回归分析的过程和结果验证了假设二和假设三,即经常使用互联网会降低老年人的抑郁水平,相较于朋友网络,家庭网络更有可能在经常使用互联网和降低老年人抑郁水平之间发挥中介作用,需要进一步检验中介效应。

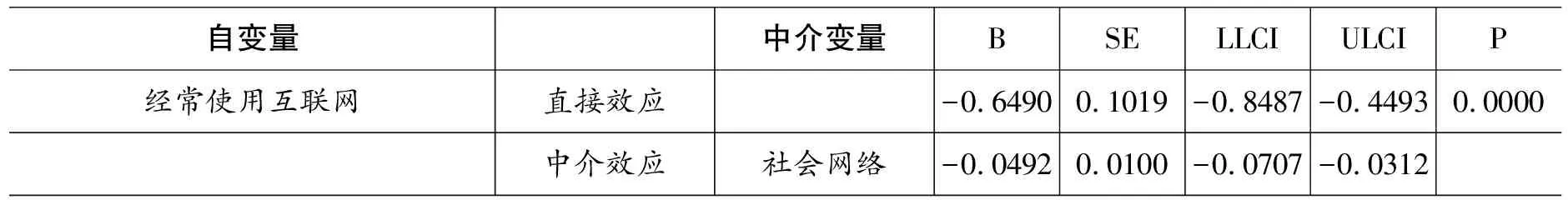

(三)社会网络在经常使用互联网和老年人抑郁水平之间的中介效应检验

采用SPSS的Process3.0插件,选用Model 4验证社会网络的中介效应,表5即对社会网络在互联网使用和老年人抑郁水平之间的中介效用检验结果。

在互联网使用对老年人抑郁水平影响作用的模型中,社会网络的中介效应为[-0.0707,-0.0312],区间不包含0,即表明社会网络在经常使用互联网与降低老年人抑郁水平之间发挥中介作用。经常使用互联网与老年人抑郁水平的直接效应系数为-0.6490(P<0.001),在加入中介变量后,经常使用互联网和老年人抑郁水平之间的直接效应仍显著(B=-0.698,P<0.001),但直接效应变小了,说明社会网络在经常使用互联网和老年人抑郁水平之间起部分中介作用。即经常使用互联网—社会网络—抑郁水平,说明经常使用互联网除了可能通过增加老年人与他人交流沟通机会,扩展老年人的社会网络从而降低老年人的抑郁水平之外,还可能通过其他的中介变量对老年人抑郁水平产生影响。

表5 社会网络在经常使用互联网和老年人抑郁水平之间中介效应的bootstrap检验

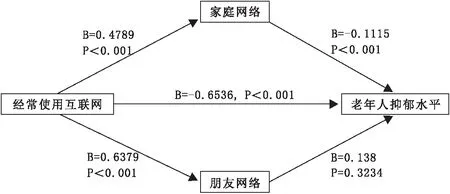

进一步将老年人社会网络分为家庭网络与朋友网络,分别探索二者在经常使用互联网与抑郁水平之间的关系,表6即对二者在经常使用互联网与抑郁水平之间的中介效用检验结果。

在此模型中,家庭网络的中介效应为[-0.076,-0.031],区间不包含0,表明家庭网络在经常使用互联网与降低老年人抑郁水平之间发挥中介作用。在加入中介变量后,经常使用互联网和老年人抑郁水平之间的直接效应仍显著(B=-0.619,P<0.001),但直接效应变小了,说明家庭网络在经常使用互联网和老年人抑郁水平之间起部分中介作用。即经常使用互联网—家庭网络—抑郁水平,经常使用互联网除了可能通过增加老年人与家庭交流沟通机会,扩展老年人的家庭网络从而降低老年人抑郁水平之外,还可能通过其他中介变量对老年人抑郁水平产生影响。朋友网络中介效应为[-0.0079,0.0260],区间包含0,说明朋友网络在经常使用互联网和老年人抑郁水平之间中介效应并不显著。

表6 家庭网络与朋友网络在经常使用互联网和老年人抑郁水平之间中介效应的bootstrap检验

图2 家庭网络与朋友网络在经常使用互联网和老年人抑郁水平之间的中介效应

六、结论和讨论

本文通过中国老年社会追踪调查数据,探究了是否经常使用互联网对老年人抑郁水平的影响,并考察了社会网络中家庭网络和朋友网络在其中的作用机制。结果发现,每周至少使用一次及以上互联网可以显著增加老年人的社会网络支持,降低老年人抑郁水平,其中,家庭网络在经常使用互联网和降低老年人抑郁水平之间发挥了中介作用。

(一)互联网使用对老年人社会网络的影响

经常使用互联网可以增加老年人社会交往的机会,扩展老年人社会网络,从而增加老年人社会网络支持。每周至少上网一次及以上的老年人,其社会网络会显著高于不经常使用互联网的老年人。使用互联网可以帮助老年人加强与家人、朋友的联系,增加老年人获得的社会支持。研究发现,经常上网对扩展老年人朋友网络的促进作用高于对扩展老年人家庭网络的促进作用。以往的研究也发现,老年人社会网络的主要关系是亲属关系,网络成员与老年人的关系强度很强,网络紧密度高。(37)贺寨平:《农村老年人社会支持网》,中国社会科学院研究生院博士学位论文,2001年。随着互联网的兴起,发展兴趣爱好,结交朋友逐渐成为老年人上网动机之一(38)陈锐、王天:《老年人网络使用行为探析》,《新闻世界》2010年第2期。,互联网为老年人提供了丰富的知识和信息,帮助老年人足不出户便可以结识具有共同爱好的朋友。

(二)社会网络在互联网使用与老年人抑郁水平之间的作用

经常使用互联网可以降低老年人抑郁水平,而社会网络在其中发挥部分中介作用,除此之外,经常使用互联网还可能通过其他的路径或直接影响老年人抑郁水平,如在经常使用互联网的过程中提高满足老年人的媒介期待,来满足老年人的使用需求,从而降低老年人的抑郁水平。

本研究中,进一步探讨了社会网络中家庭网络和朋友网络在其中发挥的作用,结果发现,在经常使用互联网和降低老年人抑郁水平中,更主要是家庭网络在发挥作用,而朋友网络在其中的中介作用并不显著。说明对于传统的中国老年人而言,家庭支持是对抑郁起到普遍增益作用,这一点与国内已有研究相吻合。(39)王兴华、王大华、申继亮:《社会支持对老年人抑郁情绪的影响研究》,《中国临床心理学杂志》2006年第1期。受到传统家本位思想影响,老年人在使用互联网过程中,与家庭网络成员的联系更容易对老年人精神健康状况产生影响。老年人可以通过互联网增加与外出就业子女通讯联系,改善自我精神健康水平。(40)张驰:《农村劳动力转移对子女赡养行为及父母健康福利影响研究》,中国农业科学院博士学位论文,2020年。尽管在本研究中,未支持朋友网络在经常使用互联网与降低老年人抑郁水平之间发挥中介作用,但朋友网络仍是有效减少老年人产生抑郁风险的有效因素。

为此,在互联网快速发展的时代,老年人对网络的需求越来越大,我们不能够让老年人在互联网时代成为“需求孤岛”,应当继续加强互联网适老、利老建设,优化老年人使用网络的环境,降低老年人网络社交门槛,满足老年人网络使用需求。更为重要的是,对于家庭中有抑郁的老人,家庭网络成员应积极利用互联网加强与老年人沟通交流,从而促进老年人心理健康。