后排乘员安全带约束系统研究*

周惠来 武和全,2 王海涛

(1.长沙理工大学,工程车辆安全性设计与可靠性技术湖南省重点实验室,长沙 410114;2.韦恩州立大学,生物工程中心,底特律MI48201,美国)

主题词:正面碰撞 安全带约束 后排乘员 加载曲线 CHARM-70

1 前言

相比于前排乘员,后排乘员的年龄段和身体尺寸分布更广泛,故对后排乘员的碰撞保护难度更大[1]。商恩义[2]对正面碰撞试验中后排女性假人颈部伤害进行了研究,结果表明,后排第5 百分位女性假人颈部伤害偏高。在正面碰撞中,安全带是后排成年乘员最常见的损伤来源之一,后排座椅安全带造成的胸部和腹部损伤更常见[3]。Shau[4]的研究表明,在正面碰撞中,腹部受伤通常由安全带引起。J-Y[5]在研究中提到,在限制乘员的严重正面撞击的情况下,年龄大的乘员常因安全带而遭受严重的胸部损伤。Carter[6]的研究显示,随着年龄增长,胸部损伤的耐受性下降,会使得老年乘员更容易受伤。后排乘员所包含的年龄段和体型范围很广,研究单一年龄段或单一体型的后排乘员不符合实际情况。不同体型、不同年龄段的乘员全部运用同一套约束系统恐无法对所有乘员起到较好的保护作用。

加载限制器[7]的基本原理是在对安全带施加很大的力时释放更多多余的安全带织带,然后允许安全带以受控方式被拉出。Kent[8]在研究中提到,加载限制器的使用能减少胸部负荷,预计将对老年乘员有更好的保护效果。Benjamin[9]发现胸部损伤在老年乘员中更常见,而腹部损伤在年轻乘员中更常见,均与安全带有关。周青等人[10]研究了一种使用磁流变液(Magnetorheological Fluid,MRF)来实现连续和实时可调的加载限制器,目的是实现在不同的碰撞严重程度下对不同乘员的自适应保护,对身材矮小的女性和老年人有潜在利处。

此前的研究表明,卷收器与预紧器的应用降低了乘员在碰撞中所遭受的伤害,但大多仅应用在前排座椅上,在后排座椅上应用的较少,并且加载形式单一,没有考虑后排乘员不同的体型、性别及年龄差异。通过对不同体型、不同年龄的后排乘员施加不同的安全带加载曲线可能会在碰撞中起到不同的效果。本文基于碰撞法规,建立后排座椅约束系统,在汽车100%正面碰撞工况下仿真分析不同卷收器加载限制曲线对不同体型后排乘员的保护效果,并分析后排乘员的碰撞损伤机理,对乘员碰撞损伤进行预测。

2 正面碰撞后排乘员约束系统模型的建立

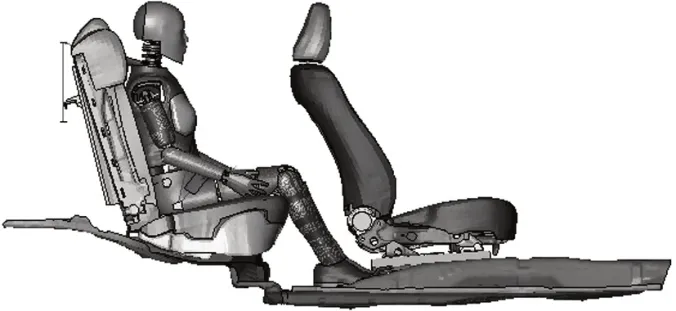

本文基于LS-DYNA 软件,建立某中型车后排座椅系统简化模型,如图1所示。该模型包括1个前排座椅、1 个后排座椅以及地板等,地板设置为刚性,乘员通过三点式安全带约束在座椅上。

图1 后排乘员约束系统模型

2.1 模型的约束条件

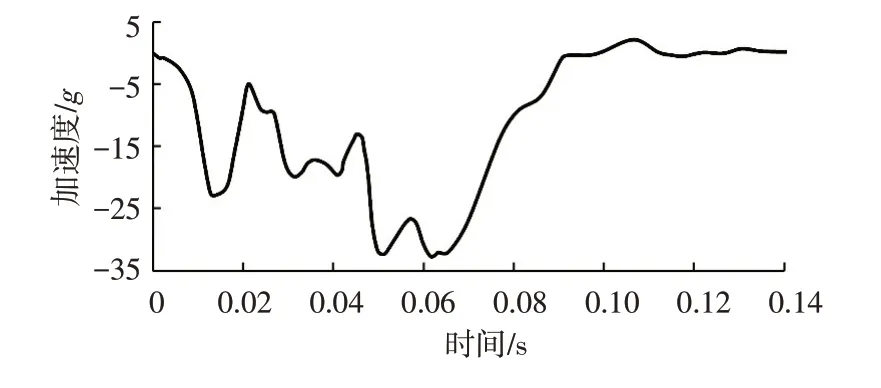

为了验证所建立后排乘员约束系统模型的有效性,根据《C-NCAP 管理规则(2018年版)》100%正面碰撞试验中关于假人放置的规定,本文在建立的后排座椅上放置第5百分位Hybrid Ⅲ假人,并施加重力场。假人在重力作用下对后排座椅座垫存在预压,对座椅模型网格进行预变形,参照蒋成约等人的试验[11],向台车模型的地板施加X方向的加速度,加速度曲线如图2所示。

图2 正面碰撞50 km/h的加速度曲线

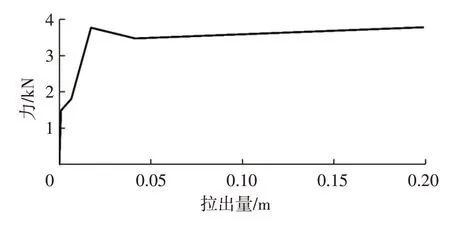

使用安全带拟合(Seatbelt Fitting)为假人模型添加三点式安全带。安全带由卷收器、2个滑环以及织带组成。安全带织带用1D单元和2D单元建模,肩带和腰带通过2D壳单元模拟可以很好地模拟安全带织物与假人的接触作用,且可体现出织带的几何参数;其余部分通过1D单元连接,以便能很好地模拟安全带在滑环点处的滑动。本文所使用的安全带卷收器的初始加载曲线如图3所示。最后为假人与后排座椅、前排座椅以及安全带分别设置接触。

图3 安全带加载限力曲线

2.2 模型验证

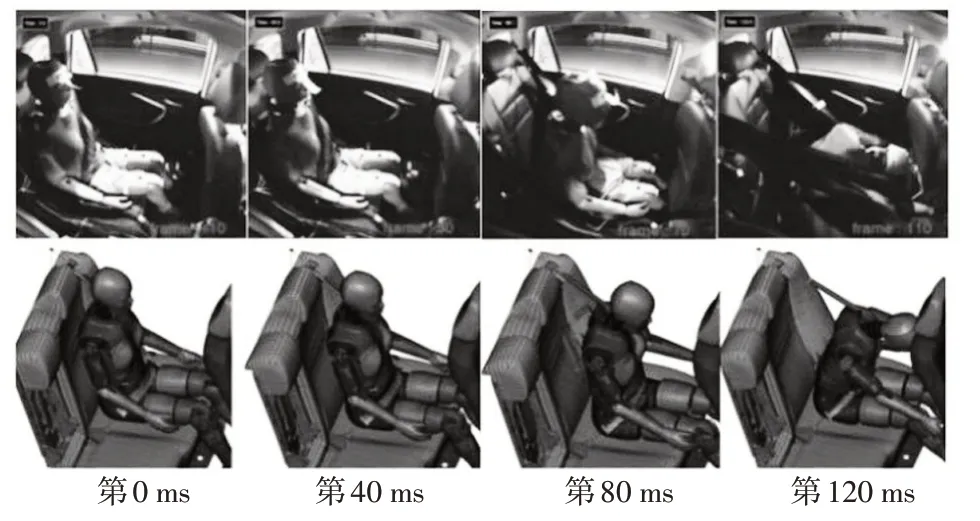

将设置好的后排乘员约束系统模型提交LS-DYNA进行求解,然后将正面碰撞所得出的仿真动画与试验碰撞录像对比[11]来验证模型的有效性,如图4所示。

图4 仿真和试验不同时刻假人的姿态对比

由图4可知:在第0~40 ms,在惯性的作用下乘员与座椅发生了相对位移,但是四肢及头部还保持原有姿态;在第40~80 ms,安全带对后排乘员进行了约束,此时后排乘员的双腿和双手与前排座椅发生了接触,头部也在惯性作用下出现明显前倾;在第80~120 ms,后排乘员继续前倾,在前倾过程中,后排乘员的头部与前排座椅头枕发生了碰撞,通过同时刻的姿态对比可知,仿真动画与试验假人录像的运动学响应基本一致,本文所建立模型有效。

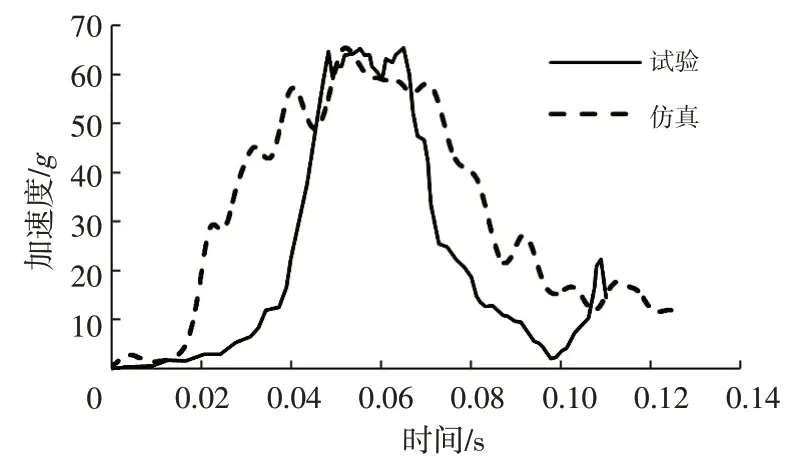

仿真与试验中假人头部合成加速度和骨盆合成加速度分别如图5、图6所示。可以看出,仿真与实际碰撞试验的头部合成加速度曲线在峰值时域和曲线走势上基本一致,总体曲线的拟合度较好,假人的胸部压缩量峰值及趋势也基本一致,如图7所示,因此可以认定该后排乘员约束系统模型有效,后续仿真可基于该模型进行。

图5 试验和仿真的头部合成加速度对比

图6 试验和仿真的骨盆合成加速度对比

图7 试验和仿真的胸部压缩量对比

3 正面碰撞仿真

3.1 不同类型后排乘员模型的建立

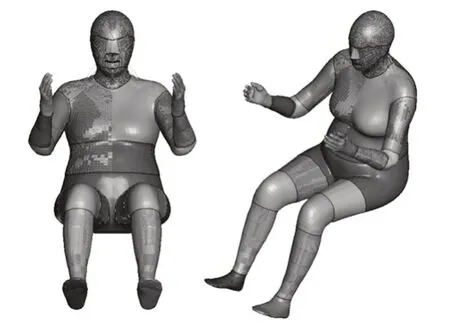

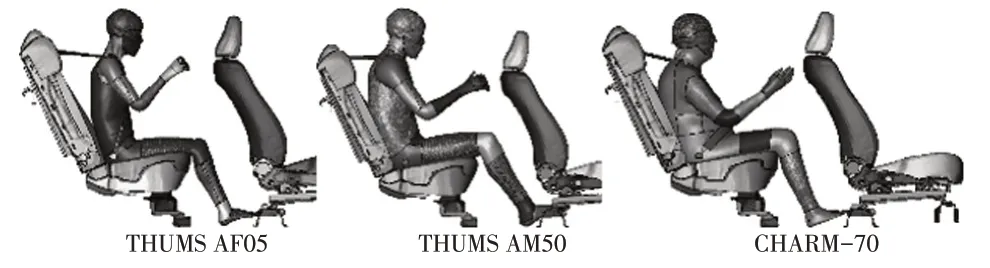

本文使用3 种有代表性的有限元人体模型,即第5百分位女性人体模型(THUMS AF05)、第50百分位男性人体模型(THUMS AM50)和70 岁老年人有限元模型(CHARM-70)。

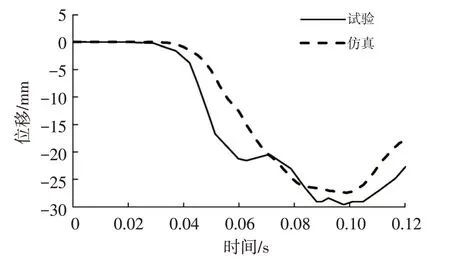

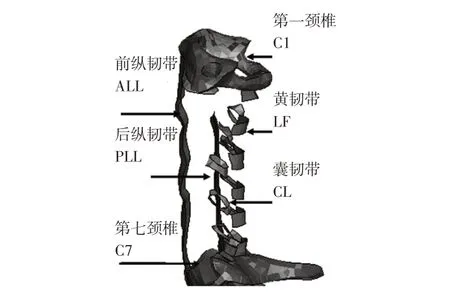

CHARM-70是美国韦恩州立大学生物工程中心建立的老年人体生物力学有限元模型,如图8 所示,老年人体模型的头部、颈部、胸部、腰椎、腹部、骨盆和股骨等主要部位的建立是通过死亡后人体标本(Post Mortem Human Surrogates,PMHS)试验得到的,并进行了整车正面碰撞和台车侧面碰撞仿真,与PMHS试验结果进行对比,老年人体整体模型反映出了较好的生物逼真度[12-13]。

图8 老年人体模型

在后排乘员约束系统模型的基础上,将后排乘员模型分别替换成THUMS AF05、THUMS AM50 以及CHARM-70,同时建立新的安全带织带对人体模型进行约束,所有约束条件均不变,得到3组模型,如图9所示,后续仿真均基于这3组模型进行。

图9 后排乘员模型

3.2 安全带加载曲线

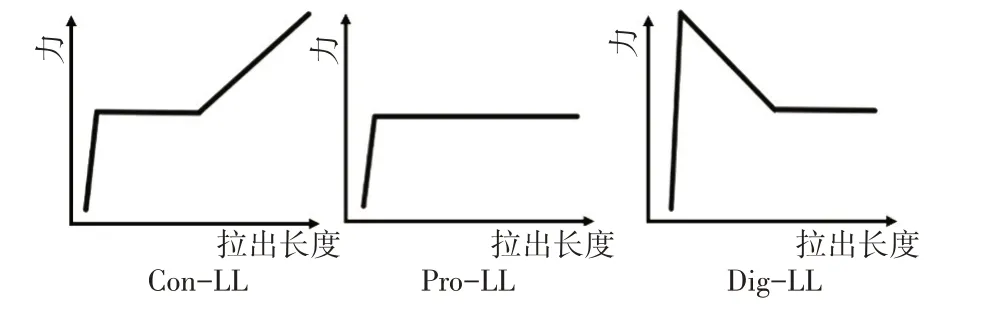

碰撞发生后,安全带卷收器中的加载限制器(Load Limiter)介入,通过释放织带允许乘员进一步运动以吸收能量,减少乘员遭受的负载。胡敬文[14]介绍了几种不同的加载曲线,如图10 所示,包括恒定加载限制(Constant Load Limiter,Con-LL)曲线、渐进加载限制(Progressive Load Limiter,Pro-LL)曲线、递减加载限制(Digressive Load Limiter,Dig-LL)曲线。

图10 不同安全带加载限制曲线概念图

不同加载曲线可适应不同类型的乘员或不同的碰撞条件。例如,当安全带织带被拉出时,Pro-LL会逐渐增加卷收器的加载,体型较小的乘员将承受较低的加载,因为从卷收器中拉出的织带不多,而体型较大的乘员将拉出更多的织带,从而导致更高的加载[14]。

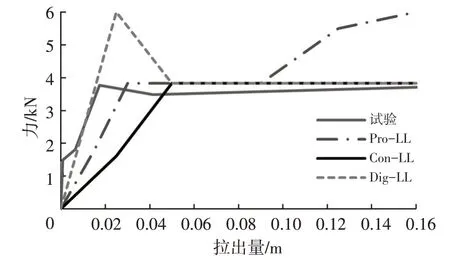

在已经验证的后排乘员约束系统模型基础上,通过调整安全带卷收器的加载曲线,在原有试验加载曲线(见图3)基础上,改变其峰值时刻、峰值大小,曲线最高限力不超过6 kN,得到3条不同的加载曲线Pro-LL、Con-LL和Dig-LL,如图11所示。通过关键字命令将4种加载曲线依次替换,探究不同加载曲线对不同人群的保护效果。

图11 4种安全带加载限制曲线

3.3 正面碰撞仿真

通过提交LS-DYNA 进行显式动力学仿真,得出3组有限元人体模型在各自换用4 种不同类型安全带加载曲线的12 组试验数据,记录头部质心(Center of Gravity,CG)处的节点响应数据,利用头部质心处加速度曲线并经满足国际自动机工程师学会(SAE International)标准的滤波器滤波,后测量15 ms 头部伤害指标HIC15来描述头部损伤。

颈部损伤通过在后处理中查看最大应变云图来统计。老年人体模型(CHARM-70)建模方式与THUMS(Total Human Model for Safety)模型不同,在THUMS 模型中,韧带使用壳单元模拟,而老年人模型建模过程中则采用1D 单元模拟,所以没有加入老年人的颈部韧带应变统计。统计了颈部4 类韧带的最大应变值,如图12所示:前纵韧带(Anterior Longitudinal Ligament,ALL)应变阈值为0.35;后纵韧带(Posterior Longitudinal Ligament,PLL)应变阈值为0.34;囊韧带(Capsular Ligament,CL)应变阈值为1.48;黄韧带(Ligament Flavum,LF)应变阈值为0.88[15]。

图12 颈部韧带示意

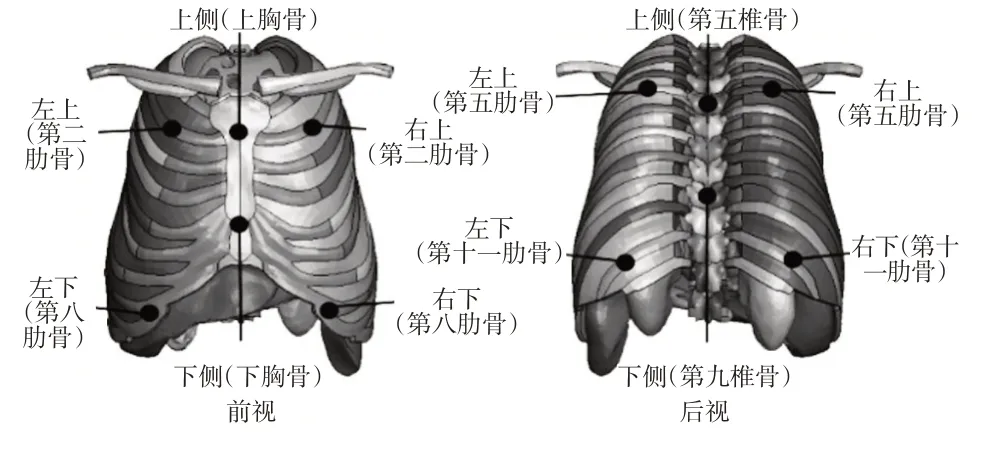

对于胸部的损伤,根据Kitagawa等[16]的研究,测量6组测量点在整个试验过程中前-后的胸骨压缩量,如图13 所示,分别是左上(L2~L5)、左下(L8~L11)、上侧(胸骨上部至T5)、下侧(胸骨下部至T9)、右上(R2~R5)和右下(R8~R11),同时观测骨折数量、骨折位置,按照人体模型的不同对仿真结果进行分析。

图13 胸部压缩量测量点分布

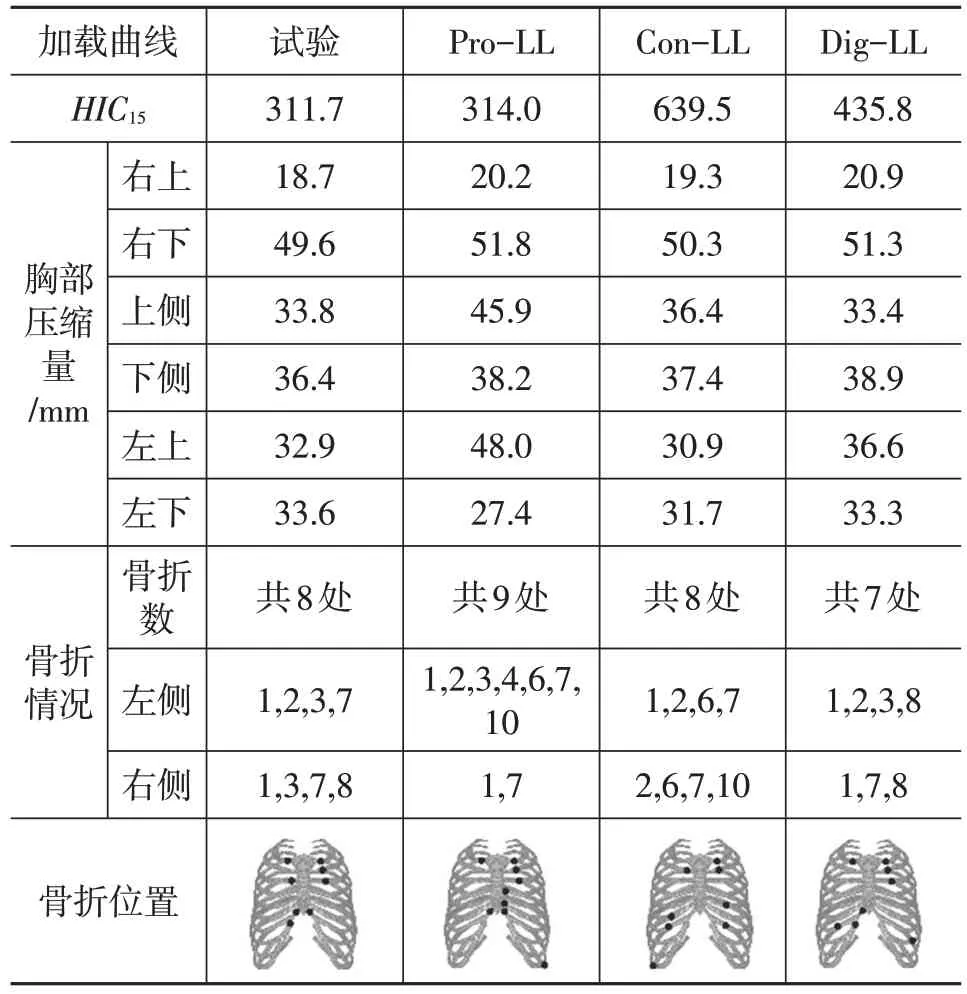

3.3.1 CHARM-70仿真组

对正面碰撞工况下后排老年乘员的损伤预测统计如表1 所示。老年乘员在4 组试验中未出现HIC15超出阈值(700)的损伤;肋骨均出现了多处骨折,骨折处多分布在左上侧肋骨及胸骨下端,在安全带路径上;胸腔部下侧压缩量较大。

表1 正面碰撞工况下后排老年乘员损伤预测

与试验加载曲线相比,Pro-LL 类型曲线增加了肋骨骨折数量,Con-LL类型曲线导致乘员HIC15损伤临近阈值,而Dig-LL 类型曲线在没有大幅度增大胸腔压缩量和HIC15的情况下,减少了肋骨骨折数量。

通过综合比较,对于后排的老年乘员的保护,Dig-LL类型的曲线效果优于其他3种类型的加载曲线。

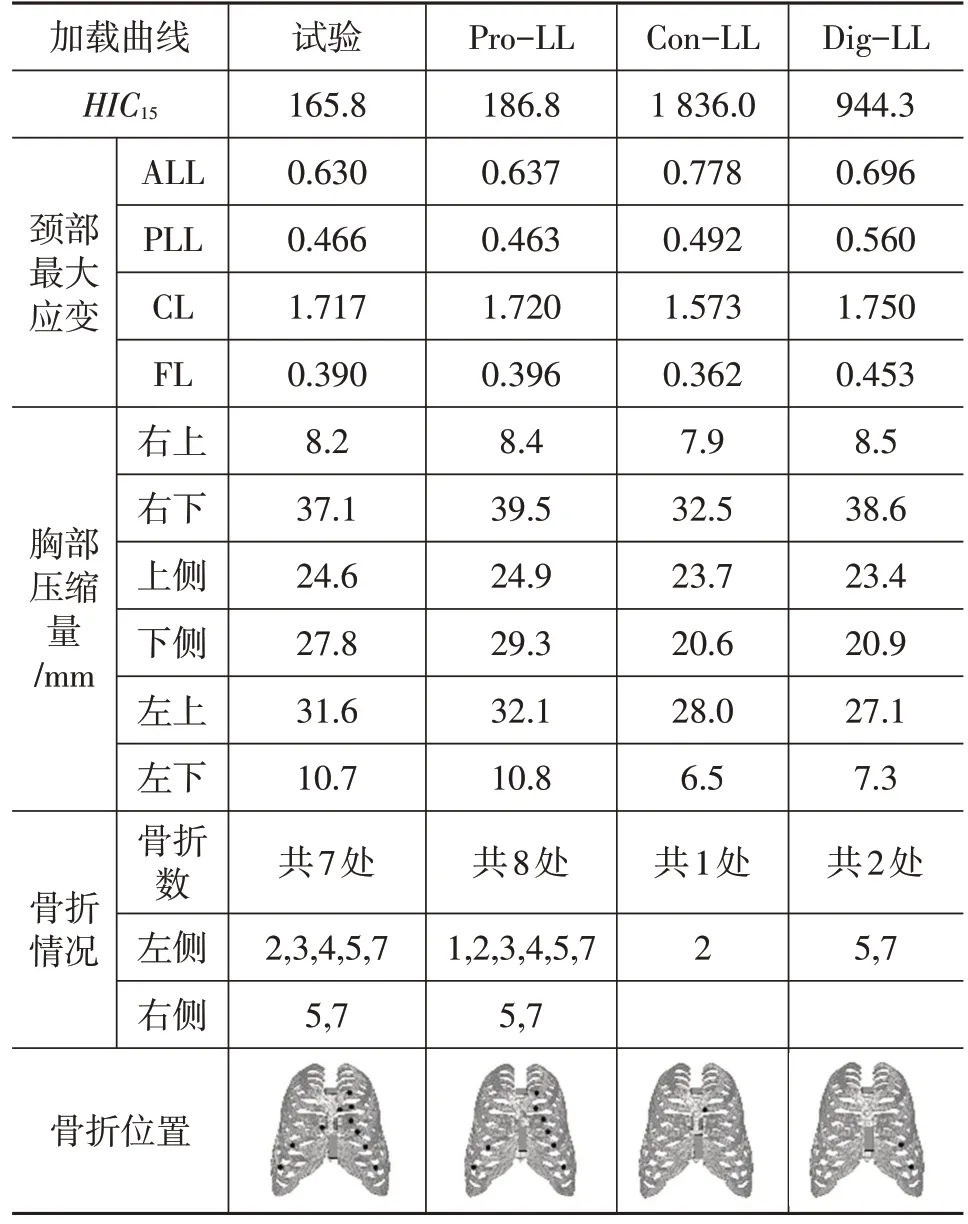

3.3.2 THUMS AM50仿真组

后排中等体型的男性乘员损伤预测结果如表2 所示,本组仿真中增加了乘员颈部韧带最大应变的统计。统计显示,所有组中乘员的前纵韧带、后纵韧带及囊韧带均出现了超出阈值的情况,施加Con-LL和Dig-LL类型曲线后,乘员出现了HIC15超出阈值的情况,乘员的胸腔压缩量比老年乘员的压缩量小,但是乘员的胸骨上尖端处及底部出现了严重损伤,不同试验中乘员肋骨骨折情况有所变化。

表2 正面碰撞THUMS AM50后排乘员损伤预测

相较于试验加载曲线,采用Pro-LL 类型曲线时乘员颈部韧带损伤情况及胸腔压缩量的变化不明显,但增加了肋骨骨折数量,Con-LL及Dig-LL类型曲线虽然使得肋骨骨折情况好转,但导致乘员HIC15超出了阈值,尤其是Con-LL类型曲线带来了很严重的头部损伤。

综合对比,使用原始加载曲线对乘员的保护效果优于Pro-LL类型曲线,而Con-LL和Dig-LL类型曲线不适宜用于该工况。

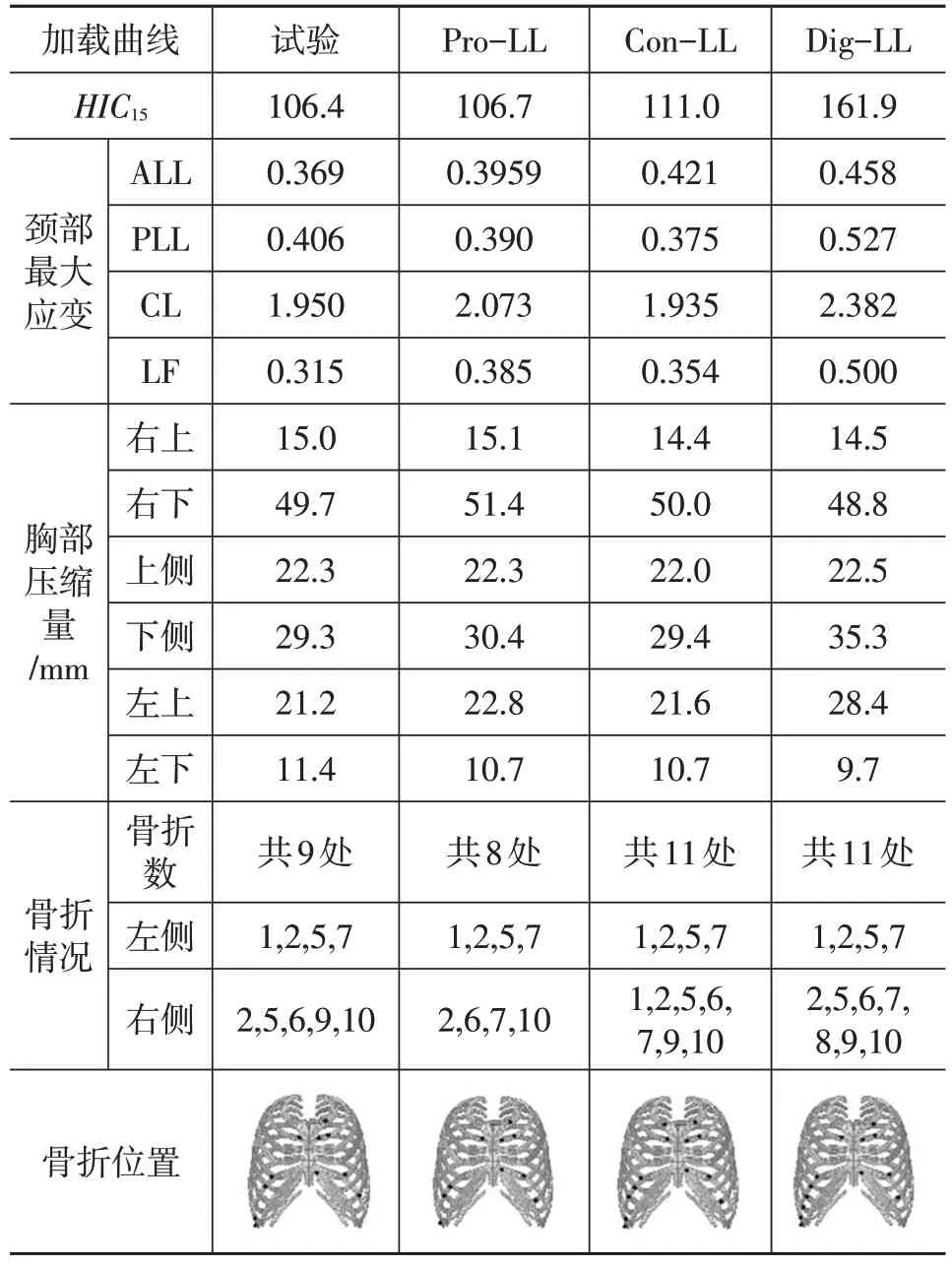

3.3.3 THUMS AF05仿真组

后排小体型的女性乘员的损伤预测结果如表3 所示。结果显示,该组别中乘员未出现HIC15超出阈值的情况,且所有组中乘员的前纵韧带、后纵韧带及囊韧带也均出现了超出阈值的情况,乘员右下侧胸腔压缩量较大,但未出现胸部骨折的情况。

表3 正面碰撞THUMS AF05后排乘员损伤预测

相较于试验曲线仿真组,Pro-LL 类型曲线的施加,使得肋骨骨折数量减少了,且同时HIC15及胸部压缩量的损伤变动范围很小,而Con-LL和Dig-LL类型曲线使得肋骨骨折数量增加了。综合对比,使用Pro-LL 类型加载曲线对乘员的保护效果优于其余3组类型曲线。

4 讨论

通过仿真发现,对于50 km/h 的正面100%碰撞,后排乘员头颈部损伤来自2个方面:惯性作用下头部大幅度的前倾;头部与前排座椅的碰撞,这也是导致头部伤害急剧增加的原因。同时,头部的运动缺少约束和颈部的过度拉伸导致颈部韧带的损伤风险较大。胸部损伤主要来自安全带与乘员的相互作用,胸部的胸骨和肋骨往往承受较高的负载,当负载超出肋骨所承受的应变时便会断裂,从而造成骨折现象。

使用试验加载曲线,3类体型乘员的HIC15均未超过损伤阈值,与同组其他加载曲线作用效果横向对比,乘员HIC15均为同组最低。肋骨骨折情况为:70 岁老年乘员8处、第50百分位男性乘员7处、第5百分位女性乘员6 处;颈部损伤统计中,第50 百分位男性乘员及第5 百分位女性乘员均出现了颈部前纵韧带、后纵韧带、囊韧带损伤超出阈值的情况。

施加Pro-LL加载曲线,相较于试验曲线,后排乘员中的老年乘员及男性乘员肋骨骨折增加了1处,同时胸部压缩量增加,而女性乘员的HIC15与试验曲线组持平,胸部压缩量基本一致,肋骨骨折数减少了1处。

施加Con-LL加载曲线,相比较试验曲线,男性乘员HIC15损伤值达到了阈值的2 倍,老年乘员的HIC15损伤值也濒临阈值,女性乘员的肋骨增加了2 处骨折,Con-LL曲线不适合在该工况下对3类乘员进行保护。

施加Dig-LL加载曲线,相较于试验曲线,男性乘员HIC15超出了阈值,女性乘员增加了2 处肋骨骨折,老年乘员骨折数量减少了1处,同时,HIC15没有超出阈值,胸部压缩量基本一致。

5 结束语

本文建立并验证了一套后排约束系统模型,通过仿真动画对比验证了其有效性。换用不同类型的人体模型,引入不同类型的安全带加载曲线进行仿真,对仿真中乘员运动学响应和乘员损伤进行了分析。

在50 km/h 的正面碰撞工况中,单一类型的加载曲线并不能适应不同类型的后排乘员,仿真结果表明:Dig-LL 类型的加载曲线适用于后排老年乘员;对于后排中等体型的男性乘员,使用试验加载曲线保护效果优于Pro-LL类型曲线,而Con-LL及Dig-LL类型曲线不适用于该工况;Pro-LL 类型加载曲线对后排小体型女性乘员的保护效果更优。

本文仿真中乘员乘坐环境和约束系统进行了简化处理,无法完全代表正面碰撞中的乘员碰撞响应,乘员的损伤预测存在一定偏差,后续可以通过台车试验进一步研究,并针对后排乘员在不同碰撞工况下开展更多的乘员保护自适应约束系统研究。未来约束系统的研发应该加强对后排乘员胸部及颈部韧带的保护,针对不同类型的人群,需要配置相应的加载曲线或者更为先进的约束系统以减少乘员碰撞损伤。