从《山海经》到《小灵通漫游未来》

冯群星 王秦怡

左图:上古时期问世的《山海经》。右图:1978年出版的《小灵通漫游未来》。

电影《流浪地球2》和电视剧《三体》的热映,恍惚之间给人一种感觉:中国科幻兴起不过几年。

这自然是一种错觉。2000多年的历史长河里,从《山海经》到《西游记》,这些传世经典展现出的非凡想象力和丰富题材,构建了中国科幻弥足珍贵的创作源流和文化土壤。步入近代以来,中国科幻进入萌芽期。我们看到它一次次艰难崛起,一次次悲壮沉寂,又一次次凭借深邃的思考、坚毅的力量重新孕育出希望。

回望来路,中国科幻是一条漫长的征程。这条征程上,群星熠熠,从梁启超、老舍,到叶永烈、郑文光、童恩正,再到王晋康、何夕,中国不止一个“刘慈欣”。

如果说中国科幻电影的繁荣依赖天时地利人和,想象力是天时,科技发展是地利,那么谈到“人和”,就绕不《科幻世界》这本杂志。它为无数苦闷、渴望关注的科幻作者与读者打开了一扇通往未来时空的门,其中很多人后来成为中国科幻与科技界的中坚力量。科幻迷郭帆第一次看到《流浪地球》的故事,也是在《科幻世界》上。

《科幻世界》杂志社在四川省科协办公楼的6层。楼层内有一条长长的环形通道,兼具年代感与未来感,一如它的历史。在上世纪90年代初期,它几乎是中国唯一刊发科幻小说的杂志。

1991年,《科幻世界》争取到世界科幻小说协会年会的举办权。“实际上传递了一个信号:科幻将再次回到人们的视野,它不再是一个禁区,一些出版社开始重新出版科幻读物。”杂志社副总编辑姚海军回忆。

事实也正是如此。何夕从这一年开始创作,他的作品关注科学对人性的影响,将玄妙的科学奇想融入情节曲折、情感动人的故事中。开始写作后的第二年,他的作品《光恋》就获得了银河奖二等奖。

王晋康很快也一鸣惊人。他在河南镇平出生,经历过上山下乡的知青生活,是恢复高考后的第一批大学生,毕业后在机械厂从事技术工作。王晋康1993年步入科幻文坛时,已是45岁的中年人,这让他的作品常常产生一种挥之不去的苍凉意蕴。在王晋康的名作《七重外壳》中,主人公如果能分辨出电子世界的真实与虚幻,就能获得巨奖。但在实验中,他一次又一次脱下电子外壳,自以为重返真实,却一次次发觉仍在幻境之中。实验结束,主人公逃回老家——一个荒僻的中国小山村,见到多年未见的父母。但小说最后的一个小细节,暗示了他可能仍在虚拟世界。

此外,星河、赵海虹、潘海天、刘维佳等一大批科幻作者也开始崭露头角,他们从外星文明、后人类、历史科幻、近代物理、虚拟世界等多个主题发力。南方科技大學教授、科幻文学研究者吴岩认为,在这一时期,科幻作家集体向科普告别,建立起一套新的科幻文学评判标准。 很多作品都反映出90年代社会转型之际中国人的复杂心态,“科技硬伤”很少再被扣上“伪科学”的帽子,“科幻文学在远离大众文化的独立空间中自我浇灌、茁壮成长”。

尤其是到了1995年,科教兴国战略开始实施,公众对于科学的理解,逐渐从“科学技术是第一生产力”发展为“想象力比知识更重要”。这种转向,为中国科幻提供了更加肥沃的土壤。

1997年,中国科幻迎来重要转折点。北京国际科幻大会召开,大会主席台上坐的是科学泰斗周光召、宇航员香农·露西德、太空行走第一人列昂诺夫。一年后,《科幻世界》宣布发行量超过40万份,是当时全球发行量最大的科幻杂志。1999年,时任主编阿来万万没想到,杂志内容竟意外押中全国高考作文题——“假如记忆可以移植”。《科幻世界》又一次声名大噪,逐步进入主流文学的视野。

吴岩告诉《环球人物》记者,在中国最先开始大力倡导科幻小说的两位作家,竟然是梁启超和鲁迅。

1902年,梁启超主办的《新小说》杂志甫一创刊,便发表了两部法国科幻译作:天文学家弗拉马利翁的《世界末日记》和凡尔纳的《海底旅行》。

这两部作品刊载于“哲理科学小说”专栏,译者正是梁启超本人。同年,梁启超还发表了“政治小说”《新中国未来记》,畅想了中国在之后60年间的种种复兴图景。

有趣的是,小说预想十年后维新成功,恰好与中华民国成立时间一致,主人公之一黄克强又与字克强的辛亥革命元勋黄兴同名。这为小说添上了一层预言色彩。

《新中国未来记》发表的次年,正在日本留学的鲁迅翻译了凡尔纳作品《从地球到月球》,并撰写评论文章《〈月界旅行〉辨言》。此时仍梦想科学救国的他,将科学小说视为帮助国人破除迷信、改良思想的利器。

虽然梁启超与鲁迅主要是翻译、推介外国科幻作品,但他们的摇旗呐喊,反映了知识界对科幻小说的积极态度。这为中国的创作者带来重要启发,也悄然培育着本土读者。

1904年,《绣像小说》杂志开始连载《月球殖民地小说》。这部作品大约13万字,虽然没有写完,却是中国第一部真正意义上的科幻小说。

从1904年到新中国成立前的这批创作者,被视为中国的“原生代”科幻作家群体。其中不少人将科幻当成科普的工具,代表人物是顾均正。

1923年,21岁的顾均正考入商务印书馆担任编辑一职。他终身从事编辑事业,翻译、创作了大量科学小品。

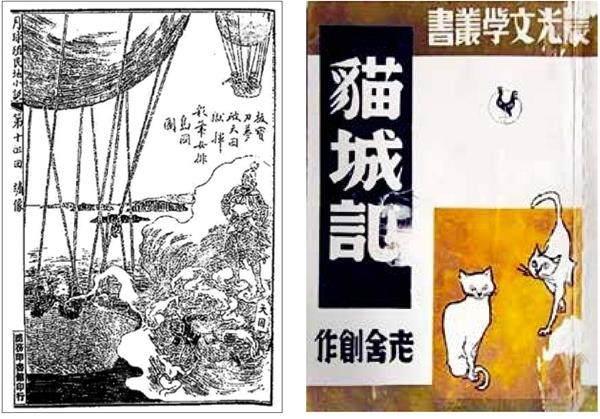

左图:《月球殖民地小说》中,主人公坐热气球环游世界。右图:老舍唯一的科幻小说《猫城记》。

抗日战争初期,顾均正开始关注外国科幻小说。他认为这些科幻小说“空想的成分太多,科学的成分太少”,因此决定加以变通,以神秘惊险的科幻故事为线索,“多装一点科学的东西, 以作普及科学教育的一助”——于是,读者可以在其作品中看到物理公式与磁力线图、大段的理论解说、有待解答的问题清单。

与顾均正的“科普型”科幻小说相对,另有一批原生代科幻作家倡导写“社会型”科幻小说,或是聚焦理想中的社会与中国,或是描绘相反的“恶托邦”“反乌托邦”。其中的代表人物之一,是老舍。

1998年,郑文光获中国科幻终身成就奖。

20世纪70年代末,童恩正与小学生在一起。

叶永烈在1961年创作了《小灵通漫游未来》。

1932年,《现代》杂志开始连载老舍的《猫城记》。这是“九一八事变”爆发的第二年,中国的黑暗和腐败令海外归来的老舍失望不已。他有意转变写作风格,同时抒发自己胸中之块垒,于是写下了《猫城记》——他一生众多作品中唯一的科幻小说。

全篇以主人公“我”的视角展开,基调相当灰暗:我乘坐的飞机坠落在火星,进入猫國流浪。我观察到猫人的卑劣和愚昧,目睹他们沉迷于吸食“迷叶”;猫国的军队毫无战斗力,在矮人国进攻时,猫人争相逃跑或抢先投降。

结合当时的时代语境,读者不难猜到,“迷叶”就是鸦片,“矮人国”暗喻日本,猫国的政治史映照着鸦片战争至20世纪30年代的中国历史。而小说的后半部分,几乎预言了现实中国的风雨飘摇。吴岩说,纵观20世纪的中国科幻作品,《猫城记》是在世界范围内传播最广的一部。

从1949年至1983年,新中国出现了两次科幻热潮,科幻作家群体发展到了“中兴代”,其中以郑文光、童恩正、叶永烈“三剑客”影响力最大。

郑文光出生于越南海防,在新中国成立之初回国,1951年进入中国科普协会工作。作为专职的科普工作者,他发现少年儿童对枯燥的科学知识不感兴趣,因此突发奇想,要把谜一样的天文学和诗一般的文学结合在一起。

1954年,郑文光在《中国少年报》上发表科幻小说《从地球到火星》。小说讲述了三个中国少年偷开飞船前往火星的故事,篇幅不长,却是新中国首部人物情节完备、美学意义突出的短篇科幻小说。它的刊出引发了北京的“火星热”,人们在建国门的古观象台上排起观测长龙。

《从地球到火星》成为新中国第一次科幻文学高潮的开端。“如火如荼的社会主义改造工作和郑文光放眼宇宙的视角给了当时科幻作者极大的鼓励。之后,科幻作品如雨后春笋般冒出,多数是儿童冒险故事且充斥着向往星空的高昂情绪。”吴岩说。

与西方科幻异趣,郑文光把注意力放在对现代化建设和共产主义社会的畅想上。在1958年发表的《共产主义畅想曲》中,他描述了未来共产主义社会的都市面貌。他说:“我的作品主要反映中国人民在实现现代化历程中的欢乐、痛苦、爱情、挫折、胜利、斗争……”

在写作科幻小说的同时,郑文光还对科幻文学理论展开探索。

20世纪70年代,为了使科幻小说超出“少儿科普”的局限性,他提出“科幻现实主义”的主张,力图将科幻小说塑造为严肃文学的形式,剖析人生、反映社会。

这一时期,郑文光发表了长篇科幻小说《飞向人马座》。伴随着书中的飞船,读者见到了大推力航天器、语音识别、虚拟现实、人工智能等一系列科技奇观。吴岩说,《飞向人马座》提供了一个长篇科幻小说的标杆。郑文光继续保持科幻小说的科普读物性质,但加强了语言、情节、人物塑造,使其真正成为文学上能够给人享受、思想上能够给人启迪的艺术作品。

1949年后,中国的科幻小说基本上以自然科学题材为主导,太空漫游故事和发明创造故事成为叙事主流,几乎未见以人文社科为题材的科幻作品,直到童恩正携《古峡迷雾》为这一时期的科幻创作开辟了新的天地。

童恩正毕业于四川大学历史系,《古峡迷雾》正源自他在新石器时代墓葬遗址的一次考古经历。夜幕之下,粗犷的巫山和咆哮的江水被圆月照亮,让童恩正感受到大自然的神秘与力量。回到学校,他用一星期写就《古峡迷雾》,通过三条线索讲述了中国考古学家与古代巴人的故事。

《古峡迷雾》的出版改变了童恩正的命运。大学毕业后,他一边在峨眉电影制片厂担任编剧,一边在四川大学继续做科研,从此长年在考古学和文学两个领域纵横驰骋。

在童恩正的作品中,1978年发表的《珊瑚岛上的死光》轰动全国。吴岩说,这部小说彻底更新了中国科幻的写作模式,将核心从技术创新、科学发现的知识细节转移至人物塑造上。异域风光、海外华人的生活、孤岛仙境的设置、资本主义社会中暗藏在科技争夺背后的商业较量等内容,对当时的读者来说极具吸引力。

“三剑客”之中,叶永烈有些特殊。他是20世纪70年代最出名的儿童科幻小说作家,《小灵通漫游未来》为几代读者叩响了科幻世界的大门。

毕业于北京大学化学系、做过上海科教电影制片厂编导的叶永烈,早年曾为科普丛书《十万个为什么》挑起大梁。从第一版出到第六版,他是唯一一位参与了每一版撰写的作者。

在2013年的第六版中,这套50多岁的长寿科普读物仍要回答新的问题。“高铁、液晶、三聚氰胺、瘦肉精、地沟油……这些新出现的科技和现象,要补充进去。”叶永烈生前接受《环球人物》记者采访时曾说。

叶永烈写作《小灵通漫游未来》的1961年,国民经济和人民生活正面临严重困难。那时,20岁出头的叶永烈“每天在北大啃窝窝头,连饭都吃不饱”,想象力却是丰富的:小灵通在梦境中登上了去往未来市的气垫船,见识了水滴形飘行车、机器人服务员、人造器官、环幕电影、太阳能照明……

书稿完成后遭遇退稿,原因是与艰难困苦的现实格格不入。直至1978年,全国科学大会召开,“科学的春天”催生了科幻小说的一段繁荣期,中国人开始关心“四个现代化”,开始思考现代化实现后的景象。

《小灵通漫游未来》被提上出版日程,随后引发巨大的社会反响,第一版就销售160万册。被改编成三种版本的连环画,印数也突破了150万册。它成为新中国第二次科幻浪潮的代表作之一。“这部作品不但造就了中国原创科幻作品出版数量的一个销售奇迹,让叶永烈成为科幻的代名词,同时也让科幻文学成为当时大众文化的一个重要组成部分。”吴岩说。

在上世纪70年代末到80年代初的短短几年中,叶永烈发表了近200万字的科幻小說,每年要出版4至5部科幻新著,无论是作品数量还是作品所开拓的题材领域,在中国科幻界都无人能敌。

1979年,叶永烈成为世界科幻协会首位中国会员,中国科幻打开了面向世界的窗口。此后他与世界科幻小说家的联系密切起来,美国科幻小说家海因莱因、英国科幻小说家克拉克都和他有过通信。海因莱因来访上海时,叶永烈还负责了接待工作。

晚年时,叶永烈忙着整理和郑文光、童恩正等七八位作家的几百封旧信,准备集结成书。在这些“很要紧的”信件里,他们讨论科幻作品和创作环境,思考科幻的未来,“信中的喜悦、迷茫甚至愤怒,都见证了中国科幻走过的那条曲折的路”,叶永烈在那次采访中说。

如今,中国科幻历经了百年的起伏,终于以独特的姿态在国际舞台上频频登场。正如吴岩所说:“纵观科幻小说在中国的过往百年历史,我们既能看到它对本土文化的吸收,又能看到它对外来经验的接纳。作为现代化过程的描述者、见证者、预言者和反思者,科幻小说必然在中国萌芽并发展,最终走向壮大。”

中国科幻小说真正波澜壮阔的历史,正在我们眼前创造、激荡、流传。身为科幻爱好者,我们都生逢其时。