13—14世纪丝绸之路上的铭文纺织品风格研究

王浩威, 赵 丰,2

(1.东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051; 2.中国丝绸博物馆,杭州 310018)

铭文纺织品是丝绸之路上一种特殊的纺织品,从公元前后至今一直有所使用,丝绸之路沿线各地也出土了众多13—14世纪的铭文纺织品,如埃及的开罗(Cairo)和福斯塔特(Fustat)墓地[1]、西班牙的因凡特·费利佩(Don Felipe)墓[2]、维也纳的鲁道夫公爵(Rudolf IV)墓[3]、德国雷根斯堡的圣母诞生教堂(Alte Kapelle)[4]、中国的明水墓[5]等。研究发现,13—14世纪铭文纺织品的风格较此前已有了明显的转变。

目前关于13—14世纪铭文纺织品的研究中,对铭文纺织品的技术特点[5-6]及装饰母题的跨文化来源问题[7]的关注较多,对铭文纺织品的整体风格讨论较少,对于其新风格形成原因的研究也有待深入。本文就目前丝绸之路沿途出土或保存的铭文纺织品为实物依据,以横向对比的方式梳理铭文纺织品的交流对象,通过纵向对比的方式确定铭文纺织品的风格变化及影响因素,并从物质和精神两个层面来解释其风格形成的原因。

1 13世纪以前的铭文纺织品简述

在丝绸之路沿线曾出现过各种铭文纺织品,其中有三类最为主要,它们的流行时间和地域、制作技术、文字含义、视觉风格、生产系统都不相同。第一类是汉字锦类纺织品,兴起于汉代前后,出土地点多在中国西北部,流行的区域也应当为使用汉字的地域;其制作技术属于经锦一类;铭文为汉字,含义多集中于吉祥愿望出发的各类祈福;最常见的风格为云气动物纹与铭文的结合,文字穿插主纹之间;在这类文字锦中,铭文与图案的对照存在一种程式化或规范性的要求,应当出自一套官方化的设计指导系统[8]。此类铭文锦中代表性的文物有尼雅遗址的“五星出东方利中国锦”(图1)、楼兰孤台墓的“长乐明光锦”和“长寿明光锦”等[9]。

图1 五星出东方利中国锦Fig.1 Jin silk with Chinese inscriptions

由于在隋唐时期中国纺织系统发生变革,束综织机和纬锦取代了多综织机和经锦,此类铭文纺织品也随之消失[10],此后虽在宋辽时期也发现过汉字纺织品(图2),但数量甚为稀少,且通常是画上去,或织完以后画上去[11]。

图2 辽代富贵纹绫Fig.2 Damask with the character gui (meaning rich)

第二类是阿拉伯铭文类纺织品,在7—8世纪逐渐定型为提拉兹纺织品(Tiraz)。提拉兹一词最早源自波斯语,意为“刺绣”或“装饰”,最初时为刺绣,在纺织技术发展以后也以斜纹和特结型纺织品的形式出现。其中刺绣底布的材料多为亚麻布、羊毛布、棉布,或一种以丝做经线其他材料做纬线的称为Mulham的面料。也有许多学者认为提拉兹的特征是铭文形式而非内容,因此也将后来出现的以伪文装饰的铭文锦也归入了提拉兹一类。

在提拉兹织物使用之初,这类铭文锦上的铭文包含了统治者的名字和头衔,经过发展后,如“好运”“繁荣”等一些吉祥含义的文字也加入其中;文字成行出现,多用于装饰条带状或环状区域,其样式在早期以库法体(Kufic)的阿拉伯文字为主,而后随着纳斯赫(Naskh)体的大流行和苏鲁思体(Thuluth)的使用,这两种字体也被纳入了铭文的样式系统;提拉兹纺织品的生产系统源自拜占庭和萨珊王朝的纺织工场,阿拉伯人在入侵之后接管了这些系统并开始生产提拉兹,并使之成为最具代表性的伊斯兰纺织品之一(图3)[12]。

图3 13世纪细密画Fig.3 Miniature from the 13th century

这类有阿拉伯文字的纺织品在伊斯兰地区一直沿用至今。除使用传统的条带状提拉兹之外,塞尔柱人还对萨珊波斯的纺织纹样进行改造,将阿拉伯文字用作适合纹样填充进复合圆环或十二边型之间的部分,类似样式在欧洲的伊斯兰地区如伊斯兰西班牙也普遍使用,是目前所见11—12世纪伊斯兰铭文纺织品中的通用形式。这些纺织品的内容也多与宗教性的祈福内容相关,如圣胡安·奥特加的十字褡(图4)上的铭文“来自上帝的胜利……”[13]。

图4 圣胡安·奥特加的十字褡Fig.4 Chasuble of San Juan de Ortega

第三类是与基督教有关的铭文纺织品,其源头也可追溯至科普特人的铭文纺织品。这些纺织品上的铭文常是织物捐赠者和受赠者的名字或祝福话语[14],这类铭文纺织品也多出土于各修道院。这类铭文多以刺绣的形式装饰于亚麻底布上,且铭文通常纵横正排,且位于独立区域(图3)[14]364。

图5 十二宫纹刺绣长袍Fig.5 Robe embroidered with the zodiac and inscriptions

目前所发现的12世纪及以前的这类铭文纺织品均使用于教堂或修道院等宗教场所,多为法衣或葬具,其风格受外界影响十分有限,也最接近原始样式。

2 13—14世纪丝绸之路铭文纺织品的风格特征

13—14世纪的铭文纺织品的整体风格发生了较大的改变,具有明显的时代特征。13—14世纪丝绸之路沿线的铭文纺织品也可按照不同的地区分大体为三类:第一类为中国和中亚、西亚地区的铭文纺织品;第二类为北非和欧洲的伊斯兰地区的铭文纺织品;第三类为欧洲基督教地区的铭文纺织品。

2.1 中国和中亚、西亚的铭文纺织品

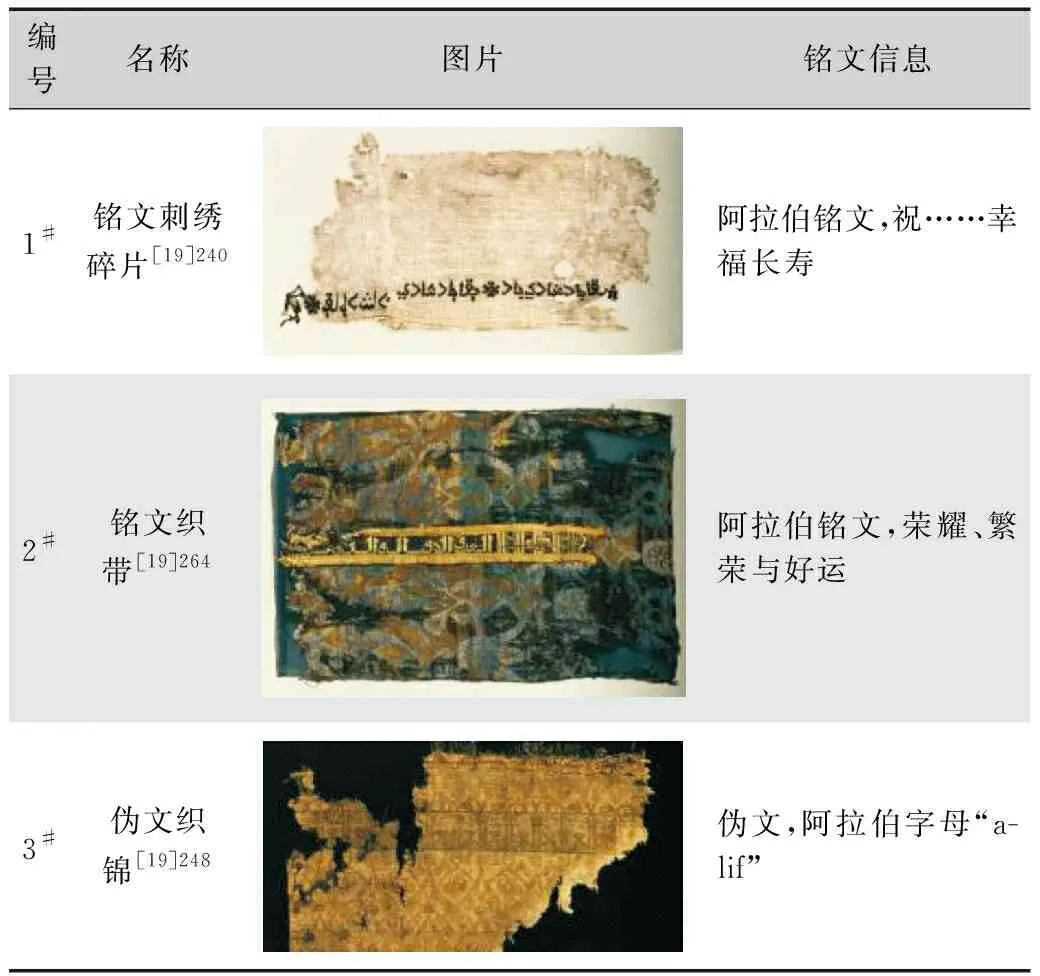

13—14世纪中国的铭文纺织品保存数量较少,其铭文均为图形样式的伪文(表1),以一些蒙古时期的袍服为代表,如达茂旗明水墓出土的两件异文锦[5]128、哥本哈根大卫收藏(David Collection)中的水滴窠辫线袍、英国罗西美术馆(Rossi & Rossi Gallary)藏的辫线袍及苏富比拍卖行藏的辫线袍等。

表1 13—14世纪中国的铭文纺织品Tab.1 Inscribed textiles from China in the 13-14th centuries

明水墓出土的两件铭文纺织品中,一件为残片,组织为平纹纬锦,可能为外袍肩部残片[5]128;第二件为织金锦辫线袄,在肩袖部有伪文装饰[15]。这些伪文弱化了文字特征,在笔画之间加入了大量的植物装饰,形成了特殊的“四出”花纹。

大卫收藏中的辫线袍在肩部也用了伪文字装饰,但具体式样略有不同,字母的头部以兽头装饰[16]。这种形式起源于鸟形文字,具有明显的伊斯兰风格,在12世纪末—13世纪被大量地用于伊朗的金属器中[18]。

苏富比拍卖行的辫线袍[7]145、罗西画廊的辫线袍[17]都与大卫收藏的辫线袍特征相似,铭文亦位于袍服的肩袖部,只不过字母头部用的是植物式装饰。前者在铭文区域以外的其他部位装饰了成对的公鸡图案,是琐罗亚斯德教中光明和善良的象征,并以植物纹填满隙部。后者的其他部位为错排于小龟甲纹上的滴珠窠奔鹿纹,这种滴珠窠或与北方民族好尚有关,常见于元代中国的纺织品中(表1中6#)[6、17]。

中亚、西亚地区的铭文纺织品中,铭文的含义与8世纪的提拉兹相比略有变化,而由于此时期提拉兹工场的系统已被弃用,因此铭文中也不再出现纺织品生产的时间和地点。对纺织品主人的称赞与祝福仍为此类纺织品上铭文的主要内容,也有个别会用一些特殊的题材,比如诗句[19]。此外,单个或少数几个字母形式的伪文大量出现(表2)。

表2 13—14世纪中亚、西亚地区的铭文纺织品Tab.2 Inscribed textiles from Central Asia and West Asia in the 13-14th centuries

在形式方面,铭文或与图案边框相配合(如条带状的边框和环状的边框),或填充于其他图形之内。由于纬锦在变换顺序时常有过渡带[15]114,便于铭文置入,因此条带状的铭文成为最常见的样式。其中刺绣的铭文通常以正向循环的方式在纺织品上重复,织造的铭文则会以正向循环或对称循环的方式重复,因为技术的限制,图案单元较长的铭文一般会以刺绣、缂织或妆花的方式制作,而图案单元短的铭文或伪文则通常是提花制作[12]133。

条带状的铭文往往贯穿整个纺织品,这样的设计能使得文字具备更强的识别度(表2中1#、2#)。而当用伪文作装饰时,由于其不具备任何含义,所以一般不会单独出现。或许为了便于设计和织造,伪文通常仅包含一至两个字母,并采用镜像对称的设计(表2中3#)。

整体而言,上述铭文纺织品有两处最重要的特点。其一是汉字纺织品基本消失,伪文类纺织品大量出现,这些伪文虽属于伊斯兰系统但经过了相当程度的风格化,突出其形式而弱化其内容。其二是鲜见关于宗教祷文类的文字,铭文内容多为通俗性的祝福,如健康长寿。

2.2 北非和欧洲的伊斯兰地区的铭文纺织品

这类纺织品的生产地为伊斯兰地区,主要包括了马穆鲁克埃及和伊斯兰西班牙。纺织品上的铭文为阿拉伯文,其中有具体含义的一般以库法体、纳斯赫体或苏鲁思体文字的形式出现(表3中1#),没有具体含义的伪文则以若干字母或类似字母的几何纹的形式出现。

在图形骨架的边框内填充铭文是这类铭文纺织品常见的样式,其中以圆形骨架和水滴形骨架最为常见,其他的如波形骨架则相对罕见。铭文通常位于圆形窠最外侧的环形区域,其中昆斯特盖沃比博物馆(Kunstgewerbemuseum)藏的KGM 1875,258号纺织品尤其值得注意。该纺织品是伊尔汗阿布·萨义德(Abu Said)1323年送给马穆鲁克苏丹纳希尔·阿尔丁(Nasir al-Din)的礼物,上面的铭文填充位于鹰翼上圆形窠的外环,意为“荣耀归于睿智的苏丹纳西尔”(表3中2#)。对鹰位于正排的十二边形窠内,窠外隙部饰有龙纹。这种正十二边形为塞尔柱样式,但显然此时已进入到埃及的形式库中,因此这件纺织品虽然为伊朗所产,但由于是外交礼品,这种十二边形外框的使用或可被解释为迎合埃及的风格。另一件埃及产品(藏于德国伊斯兰艺术博物馆)或可支持此观点,这件纺织品的阿拉伯铭文则位于十二边形内侧,意为“荣耀归于苏丹纳西尔”(表3中3#),铭文的字体与位置都表明了这是一件埃及本土的纺织品。这些纺织品中,与铭文配合使用的基本是传统母题,比如植物、花卉、对狮、对鸟等。

马穆鲁克埃及的纺织品往往采用高度对称的图案设计,一些东方生产的外销品则略有不同。最具代表性的是艾米塔什博物馆藏的905号铭文纺织品(表3中4#)与V&A博物馆藏的O261590号纺织品(表3中5#),二者应来源于同一件织物,其外层有一圈花瓣,中心是五叶棕榈饰,铭文位于二者之间,意为“世界和宗教的救世主纳西尔”。这种纺织品产于中国或中亚,属于前文所述的第一类纺织系统,其风格更接近对花卉自然形态的表现而非伊斯兰式的严格对称。

表3 13—14世纪北非和欧洲的伊斯兰地区的铭文纺织品Tab.3 Inscribed textiles from Islamic regions in North Africa and Europe in the 13-14th centuries

伊斯兰西班牙的纺织品和马穆鲁克埃及的略有不同。虽然大量的纺织品仍使用条形骨架和圆形骨架,且其中一部分纺织品的铭文仍带有伊斯兰宗教含义,但纺织品的整体风格与亚洲地区的已经有了较为明显的区别,一些纺织品上的铭文则改变了内容题材,被应用于非伊斯兰的场合。如一件基督教法衣的内衬(表3中6#),图案由若干条形区域组成,铭文位于红色条形区域内,意为“我为快乐而来。欢迎。快乐是我来的目的。见我者即得快乐与喜悦”。与第一类纺织品的铭文相比,这些铭文中并没有出现纺织品主人或统治者的姓名或头衔,也不具备伊斯兰的含义。

从图案来看,13—14世纪的西班牙铭文纺织品在传统的基础上已经有了新的发展,非伊斯兰的母题被使用在这些纺织品中。卡斯提尔的贝伦加丽亚(Berengaria)墓中的枕头(表3中7#),圆形窠的边框有一圈镜像对称的草书阿拉伯铭文,意为“唯一的神”;四角有八角星,两侧的条形区域有正向循环的变体阿拉伯铭文,意为“繁荣”;中心部分是生命树和两个身穿阿拉伯风格服饰的人物,而由于宗教的限制,这样的题材不会出现在其他伊斯兰地区的纺织品中。

还有一些植物纹的骨架也因为受东方艺术的影响使用了非对称的构图,有的还加入了狮子、纹章等本土装饰母题,在这些因素的共同作用下,特点鲜明的格拉纳达丝绸成为了当时西班牙纺织品的重要代表(表3中8#)。

整体所见,上述的铭文纺织品也有两处重要的特征。其一是仍有许多铭文纺织品保留了塞尔柱式的部分特点,但已无固定样式;其二是铭文的含义集中于宗教和政治内容,如祷文和对苏丹的赞颂。

2.3 欧洲基督教地区的铭文纺织品

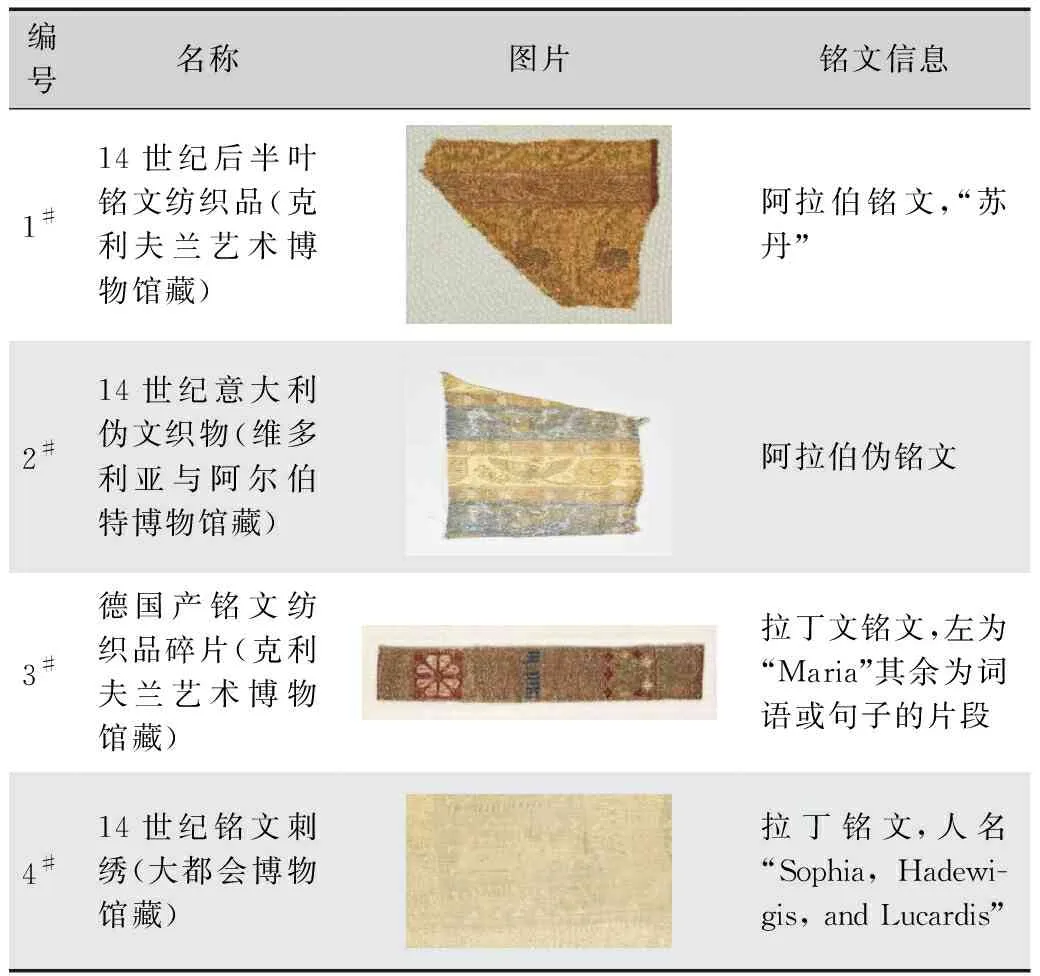

在欧洲基督教地区也有生产铭文纺织品的情况(表4),比如意大利和德国,但现存数量远不及伊斯兰地区。

表4 13—14世纪欧洲基督教地区的铭文纺织品Tab.4 Inscribed textiles from Christian Europe in the 13-14th centuries

这一时期的意大利纺织品可能为了模仿伊斯兰纺织品而作,通常包含了多种不同风格。比如克利夫兰博物馆藏的一件铭文织锦(表4中1#),铭文的含义为“苏丹”,是埃及地区纺织品的常见内容。但其他图案具有明显的东方风格,比如波形骨架的树及树下的猫科动物应当受到了西亚或中亚的影响,文字旁的鸟是回头式的鹤,其头顶细长的羽毛及长而略弯的喙都表现得十分明显,可能是受了中国艺术的影响。

比利时艺术与历史博物馆(Musées royaux d’art et d’histoire)的一件藏品也可表现上述的特征(表4中2#)。铭文有两处,一处位于凤凰旁的水滴窠内,一处位于红色区域的两个半圆形装饰之间,两处都是库法体伪文字。这种将文字置于水滴窠内的做法为埃及样式,其模仿对象应当为埃及的织物;凤凰则体现出对中国母题的模仿,但其尾羽为集中的多层,并非中国传统的分散状形式,而是更接近中亚西亚地区鸟类纹样的尾羽。

德国的一些纺织品则表现出截然不同的风格,其样式更接近早期基督教地区的铭文纺织品,但铭文不再以刺绣的方式装饰,而是在织造时就一起织入(表4中3#)。这些纺织品上的铭文为拉丁文字,一般位于空白处,且其所在的区域无任何装饰,由于织物残留面积较小,文字有限,具体含义难以释读。

此外还有一类专为宗教服务的铭文纺织品,如14世纪德国阿尔滕贝格修道院的刺绣(表4中4#)。绣工在白色亚麻底布上用白色的绣线以平绣、锁绣等多种针法绣出图案,这种白底白花的设计具备特殊的宗教含义,即所谓的“白色正典”(White canons)。刺绣的中间主体区域是人物,较大的七位人物在纺织品中心横向排列;较小的六位人物纵向排列位于纺织品两端。这些人物中除了正中心最大的基督外,还有13世纪阿尔滕贝格修道院院长——匈牙利和色林吉亚的圣伊丽莎白(Saint Elizabeth of Hungary and Thuringia),以及修道院的守护者圣尼古拉斯(Saint Nicholas)。拉丁文铭文带位于人物的四周,由铭文和花饰组成,其中铭文位于每位人物的下方,隙部则以圆花饰和八角星填充。铭文的内容为人物的名字,包括了三位绣工之名:索菲亚、哈德韦吉斯和卢卡迪斯(Sophia, Hadewigis, and Lucardis)。虽然这件纺织品与前文所述的部分纺织品一样用于宗教的场合,但设计风格及适用的具体情境与前文所述的皆不相同,铭文也仅用作标识人名,此类设计应当归为特殊的画像纺织品,其源头应为拜占庭时期的画像纺织品(图6)。

由此可见,这一时期的此类铭文纺织品可分为两个部分,一部分为对东方纺织品的模仿品,这部分铭文以阿拉伯铭文或伪文为主,但与东方不同,这些铭文注重保留阿拉伯字体的特点而未做风格化的变体,与之配合的图案为这一时期流行的东方图案,如凤凰;另一部分为传统的宗教场合的铭文纺织品,这部分铭文仍以标识人名或场景名为主,与之前相比没有明显变化。

图6 6世纪拜占庭缂毛Fig.6 Byzantine tapestry with inscriptions from the 6th century

3 13—14世纪丝绸之路上铭文纺织品风格的形成原因

与13世纪之前丝绸之路上的铭文纺织品风格相比,除欧洲的基督教刺绣以外,这一时期铭文纺织品均表现出了较大的风格转向。导致这一现象的原因大致可分为两方面:其一是物质层面,丝绸之路上的政治经贸活动推动了各区域铭文纺织品生产系统的交流,其具体表现是铭文纺织品的物质形态发生了变化,形成了“折中风格”;其二是精神层面,丝绸之路上的意识形态交流形成的新型市场导致铭文纺织品功能的改变,经济功能脱离政治功能。

3.1 政治经贸活动推动生产系统交流导致的“折中风格”

从前文所举的实例来看,各地区13—14世纪的铭文纺织品均表现出了“折中风格”的特点。更具体地说,是域外风格与本土风格的折中。这种“折中风格”主要体现在两处,一在于纺织品图案设计中本土元素和域外元素的混用,二在于服装设计中域外图案与本土形制的结合。

有诸多例证可以证明上述观点,如表1中的辫线袍肩襕。肩襕上的装饰本是阿拉伯字母植物化和动物化的变体,其中以动物头部作为字母末端装饰的情况是当时的一种设计范式,常见于同时期的伊朗金银器上,因此毫无疑问这些肩襕图案是阿拉伯字母的变体。类似地,将字母抽象化并作为伪文装饰的情况也屡见于其他非伊斯兰地区的设计,比如同时期的基督教建筑装饰中。在这类伪文装饰的纺织品上,往往会搭配其他本土图案,如表1中6#辫线袍上的滴珠窠兔纹和表1中4#辫线袍上的对公鸡纹,分别是中国和伊朗的常见图案。

此外,明水墓的异文锦的结构为1/2平纹纬重组织,夹经和明经都加Z捻,与中亚的撒答剌欺织物有密切的联系[22],由此可以说明这件织物上的外来技术影响。另外,在北京服装学院民族服饰博物馆有一编号为MFB004856滴珠窠花卉纹锦,其组织结构为半明经型辽式纬锦的结构,为中国纺织系统特有,而装饰为带有阿拉伯文字的滴珠窠,是典型的外来母题,因此也明显地体现出两种生产系统共同作用下的“折中风格”。

这类“折中风格”在西方的纺织品中也有体现,除了使用伪文装饰外(如表4中的几件伪文纺织品),还表现在构图特征上,如表3中的8#织物。这件织物的图案依旧采用了狮子、卷叶莲花等本土母题,但采用了非对称性的构图,并加入了金属线来织造。这种构图和织造方式是由蒙古人在13世纪传入西方世界的,并且成为当时的一种时代风尚。

此外,将带有外来装饰的面料用于本土的物件上也是“折中风格”的另一表现,如表3中的6#法衣和表1中的4#辫线袍。这些例子中,虽采用了带有域外图案的面料,但服装的形制仍沿用本土样式,铭文装饰的位置也并非如伊斯兰服饰一样装饰于上臂或下摆部位。例如辫线袍上的铭文位于肩襴部位,这一设计应当与舆服制度有关。元代舆服制度在蒙古时期就开始制定推行,直至英宗时正式确立[23],依旧是以传统的舆服制度为基础,即如元史中所记:“若稽往古,黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤……由唐及宋,亦效秦法,以为盛典。”因此,在铭文的装饰部位方面以中国服制为标准。如铭文用于服装的肩襕、膝襕等部位,应当是延续了金代的做法。《金史》中记金人之衣“其胸臆肩袖,或饰以金绣”,世宗大定十五年又“制曰:‘袍不加襕,非古也’,遂命文资官公服皆加襕”。其具体形式应当与金齐国王墓出土的金襕锦袍相似。而加襕所循的古制应当指南北朝宇文护或唐初马周倡导的服饰制度[24],是中国本土服饰形式。因此,前表所述几件蒙古时期的辫线袍都体现了外来图案与本土形制结合产生的“折中风格”。

上述两类“折中风格”的产生与丝绸之路沿线各个文化圈的相互交流有密切的关系。以中国和中亚、西亚伊斯兰地区的交流为例,随着蒙古西征,相当数量的中国工匠向中亚、西亚伊斯兰地区迁移。部分汉人工匠深度参与了伊尔汗国的精英艺术[25],在纺织、建筑、绘画等领域对伊尔汗国产生了深远的影响。大量诸如莲花与龙凤的中国母题也随这些工匠西行,并与当地的装饰艺术相结合,以伊朗为中心形成了“伊斯兰中国风”。

与此同时,西方的装饰形式也进入了中国。至金代,西方以铭文装饰纺织品的方式就进入了中国,其中最明显的例证是金代的铭文锦袍,如齐国王墓中的金襕锦袍和陈居中《文姬归汉图》中的侍女服饰。类似的交流活动在之后的蒙古时期变得更为繁荣。蒙古人对金、西夏、南宋征服战争的发动及其对财富需求的急剧增加,促使其签发、征调、掳掠大量西域军士、工匠、商人和驱口东来,为其服务。这些西方的工匠进入了中国的纺织系统,如各纳石失局、织染局等,从事纳石失、速夫、撒答剌欺等纺织品的织造。如窝阔台时的中央织造作坊有“回回工匠三千户”,后来的别失八里局有“西域织金绮工三百余户”。此外,大规模的纺织品贸易也在丝绸之路上展开,带来了新的技术与设计,中国的纺织系统也对西方的一些织物有了吸纳和借鉴,生产出了如“金段子”[26]的新型织物。

在12世纪罗杰二世统治期间,西西里的丝织业得到了空前发展,从君士坦丁堡等地引进了大量的拜占庭和阿拉伯绣工,来训练本地工匠。同时,在巴勒莫成立了皇家提拉兹工厂,用以生产铭文织物。在13世纪末期西西里陷入战争之后,大量的织工向北逃往了卢卡、威尼斯、热内亚等地,但依旧有部分织工留在西西里。在西班牙统治西西里后,西西里的提拉兹的生产被转向了西班牙的阿尔梅里亚等地。

相对应地,铭文或伪文依旧是这些地区的重要装饰母题,但表达的含义已与伊斯兰提拉兹织物有了巨大的差别,除表4中几件织物外,位于巴勒莫的康斯坦斯(Constance of Aragon)墓中还出土过一件刺绣王冠,上面以阿拉伯铭文装饰,但铭文的含义为基督教的内容“我将希望寄托给上帝”。

由此可见,13—14世纪丝绸之路的政治、经贸交流活动促进了纺织品生产系统和纺织品设计风格的交流,而这些设计风格的细节特征和文化含义却往往难以在短时间内让彼此熟悉[27],其结果是使得这一时期的铭文纺织品形成了兼具本土和外来文化特征的“折中风格”。

3.2 新型市场的形成导致纺织品功能的改变

除了前文所述物质层面的因素,精神层面的交流也使得铭文织纺织品有了新的市场。铭文纺织品的兴起与发展均与中世纪基督教和伊斯兰教的广泛传播有密切关联。

在提拉兹纺织品最初流行的伊斯兰区域,铭文的位置一般以条带状的形式位于服装或毯子的边缘。由于宗教的统一,伊斯兰治下区域内的纺织品都具备类似的特征,甚至一部分和西亚交流密切的欧洲地区也受到了一定程度的影响。如瑞士的圣玛丽大教堂就有一些伊斯兰风格的铭文织锦,这些纺织品的组织结构具有意大利纺织品的特征,且铭文中的尊称部分有错误,因此应当是意大利的仿品,纺织品上的条带状阿拉伯文与当时在西班牙和埃及流行的样式十分相似。

倭马亚人在8世纪前后进入伊比利亚半岛开始,西班牙南部的格拉纳达地区成为西方的伊斯兰文化中心,对欧洲其他区域也有十分深远的影响。在西班牙的伊斯兰王国分裂以后,安达卢斯依靠北非阿尔摩拉维王朝的军事援助取得了暂时的胜利,使得西班牙南部和北非的文化、政治、艺术有了一段时间的统一。在阿尔摩哈德王朝取代了阿尔摩拉维王朝之后,更一度控制了安达卢斯的大部分地区。政治和军事上的统一打通了铭文纺织品的市场,也使得它们具备了相似的特征。至13世纪,伊斯兰的综合力量相对式微,纳西尔王朝已显颓势,只能在格拉纳达偏安一隅,尽管伊斯兰与基督教南北割据,但民间的交流不断使得在此区域形成了新的市场环境。

更具体地来说,一些被称为莫扎勒布(Mozarab)的群体起到了重要作用。其处在两个文化圈之间,嫁接了东方与安达卢斯之间、拜占庭与亚洲之间的情感,是两种文化的中间形态。莫扎勒布一词源于阿拉伯语中的“Mustarab”,意为“阿拉伯化的”,11世纪开始,其作为一个略带贬义的词使用,指生活在基督教王国内的阿拉伯裔教徒[28]。莫扎勒布人在10世纪就开始建造教堂和修道院,并参与基督教的宗教活动,也将铭文织锦的使用带入了基督教的情境。

如纺织品博物馆(The Textile Museum)所藏的14世纪西班牙纺织品(表3中6#),铭文的含义为“我为快乐而来。欢迎。快乐是我来的目的。见我者即得快乐与喜悦”。这件纺织品虽仍使用纳斯赫体阿拉伯铭文,却用于基督教的法衣。纺织品的用户和市场发生了改变,也使得这个时期的西班牙铭文纺织品与传统的伊斯兰铭文织锦有了明显的差异。

事实证明这并非个案,这些经过本土化后的阿拉伯铭文的纺织品随后也从莫扎勒布人走向了皇室和教会,比如在费利佩(Don Felipe Infante)的墓中出土的13世纪铭文纺织品(图7)[29],上面用库法体阿拉伯文写着“祝福”。这类纺织品反映出基督教对伊斯兰装饰习惯的接纳和改造。

图7 因凡特·费利佩墓中的铭文织锦Fig.7 Brocade with inscriptions excavated from the tomb of Don Felipe Infante

由于文字符号本身具备极强的指向性,铭文纺织品也天然具备极强的功能性,并且在不同环境下,这些功能性的表现也有所不同。最明显的特征是从传统的伊斯兰地区到其他地区,铭文纺织品的政治功能被弱化,其特殊性由其经济功能所体现。

如前文所述,以提拉兹为代表的阿拉伯铭文纺织品在诞生之初就有特定的功能。伊本·赫勒敦(Ibn Khaldun)认为,这类铭文纺织品是代表君主的重要象征,统治者通过赏赐这些纺织品来象征授予臣下权力与荣耀。如法蒂玛王朝的第三位统治者曼苏尔(al-Mansur),他特许在提拉兹上加入当时的重臣贾德哈尔(Jawdhar)的名字,即是通过铭文纺织品的功能进行政治嘉奖。

这些特殊的提拉兹纺织品的存在,使得铭文成为了一种具有象征意义的高端符号,因而一些高级纺织品的设计中也会采用铭文的形式来体现其高端风格,尤其是在以伪文装饰的纺织品中。如明水的两件纺织品,一件为平纹纬二重组织,一件为1/3右斜纹的纬二重组织,经线均为单经线,是中国制作的一个特征[30],而从风格看应属西方风格的“西锦”。如《元史》所记,“弘州匠官以犬兔毛制如西锦者以献”;“癸亥,高丽世子王愖辞归,赐国王王禃西锦,优诏谕之”;“赐诸王阿八合、那木干所部,及征日本行省阿剌罕、范文虎等西锦衣、银钞、币帛各有差”;“辛未,赐大普庆寺金千两,银五千两,钞万锭,西锦、彩段、纱、罗、布帛万端,田八万亩,邸舍四百间”;“八月,朴伦等还,赐西锦三段、间金熟绫六段”。可见这类西锦常和其他贵重物品一起赏赐,并特定的无政治含义。换言之,这些伪文的存在仅仅是由于其经济价值。

同样的现象也可见于一些欧洲发现的铭文织物,尤其是与基督教相关的阿拉伯铭文织物。这些铭文织物本为亚洲所产,如鲁道夫公爵裹尸布所用的铭文锦,上面的铭文为“阿布·萨义德,愿他的统治直到永远”,显然这件织锦是为伊尔汗王朝最后一位统治者萨义德所作,至于其通过何种途径于1365年以前到达欧洲的则暂未可知。但显然伊斯兰地区的政治功能并未在此织物上体现,其仅是因为工艺的精湛、材料的昂贵而被使用的。

4 结 语

由于特殊的功能性,铭文纺织品在诞生之初就成为了所有纺织品中最名贵的一类,东西方纺织系统都有织造铭文纺织品的历史。从整体来看,13—14世纪丝绸之路上的文化交流重归繁荣,并且从物质层面和精神层面综合影响了铭文纺织品的风格。从局部来看,不同文化对此有不同的应对方式,最终均形成了本土和外来的“折中风格”。因此,在如铭文纺织品这类明显带有多文化属性的纺织品研究中,除了研究其艺术表现方面的内容,对其生产背景和市场属性的研究也应当是今后需要关注的对象,在纺织品的宗教功能等方面仍有进一步研究的空间。

《丝绸》官网下载

中国知网下载