北京地铁列车温度调查及优化措施研究

曹 琼,凌 晨

(1. 北京市地铁运营有限公司,北京 100040;2. 铁科院(北京)工程咨询有限公司,北京 100081)

1 前言

近年来,我国地铁快速发展,成为城市交通运输体系的重要组成部分。乘客对地铁服务质量,特别是乘车环境质量的要求也日益提高。如何从乘客角度出发,开展北京地铁夏季乘客专项调查,科学地测评和评估现有北京地铁温控措施效果,不断挖掘乘客需求,提升乘客乘车满意度,是地铁运营企业进行精细化管理,推出更满足乘客需求的服务举措时面临的重要课题。进行此项研究对于促进运营企业良性发展、持续改进地铁服务质量有重要的理论意义和实际价值。

2 调查目标、内容和方法

2.1 调查目标

本次北京地铁列车温度调查的目标分为以下3个部分。

(1)通过车厢温度实验测试获取相关数据,研究列车设置温度(指列车空调设置温度)与车厢实际温度(指车厢内实时测量的车厢环境温度)之间的关系。

(2)通过乘客拦截访问,邀请乘客对车厢实际温度进行热感评级及热接受度评价,计算乘客理想温度。

(3)基于上述调查的结论,求得在现有条件下,能够令车厢实际温度达到乘客理想温度的最佳列车设置温度,形成温度设置标准。

2.2 调查内容

(1)对夏季地铁温控措施效果进行评估。首先,获取乘客对车厢热舒适度的评价;然后,明确不同线路、不同站点、不同车型、不同时段、同一车厢内不同点位下的设置温度和实际温度的差异;最后,了解乘客对冷暖车厢的知晓度、主动选择意愿、舒适性体验,从而建立设置温度和实际温度的关系。

(2)在效果评估的基础上开创模型以确定设置温度的标准。首先,搭建最佳设置温度计算模型,研究设置温度、乘客理想温度、实际温度之间的函数关系;然后,结合实际温度和乘客热舒适度评价,计算乘客理想温度;接着分析站台温度、满载率、天气预报温度等3 个因素与温差的相关性,计算各线路受各因素的影响程度;最后,根据上述3个步骤,确定各线路在站台温度等3个因素影响下的温度设置标准。

2.3 调查方法

2.3.1 拦截访问

由于乘客无法明确自身乘车最舒适的温度数值,在乘客热舒适调查中通过参考PMV-PPD室内环境温度研究模型与ASHRAE 55-2017《人类居住的热环境条件》标准[1-3],设计乘客乘车温度调查问卷,邀请乘客依据热感分级标准、热可接受度标准进行车厢实际温度评价,获知乘客体感最舒适的温度、期望温度及可接受温度范围。本次拦截访问共收集有效问卷1432份,在早晚高峰、平峰时段的各线路不同设置温度下,调查车厢内4个不同位置乘客的热感知评价和热接受度。调查对象为乘坐过北京地铁公司下辖地铁线路列车的乘客,调查属性要求如表1所示。

表1 乘客调查维度表

2.3.2 测温实验

开展车厢温度实验,通过测量车厢内实际温度,获得在一定列车设置温度下不同线路的设置温度与实际温度之间的关系。依据现有相关文献研究[4-5],设置温度与实际温度的偏差受2个主要因素影响:其一是车厢满载率,满载率的高低会对车内温度、湿度产生影响,当满载率低时,人员阻挡少,车厢内上下回风均匀,温度分布均匀,当满载率高时,人员阻挡多,车厢内上下回风不均匀会形成上部与下部的垂直温差;其二是动态因素,在列车运行过程中存在频繁开关门和人员数量变动的情况,使车厢内无法保持温度平衡。

因此,本次车厢温度实验使用温度精度±0.5 ℃、湿度精度±3%、采样时间1 s左右的温湿度测量仪,在不同设置温度下,分早中晚3个时段对北京地铁16条线路、18个车型(其中1号线、八通线有2个车型)运行中的车厢内部5个点位温度及站台温度、车厢满载率进行测量记录,以研究列车设置温度与车厢实际温度间的关系,为北京地铁夏季温度调控提供数据支撑。在7 月26日— 8月4日期间,顺利完成146人次测温。

综上所述,本次专题调查分为乘客拦截访问和温度测量2部分,在早晚高峰及平峰3个时段,共收集有效问卷1432份,完成146人次全程测温,覆盖16条线路的所有站点。另外,针对6号、7号、1号线及八通线4 条线路采取的冷暖车厢措施开展冷暖车厢效果评估。

3 调查结果分析

3.1 车厢乘客热舒适度研究

乘客热舒适度研究通过对不同乘车时段、性别、年龄、着装、乘坐位置的乘客进行拦截访问,获取乘客对车厢实际温度的热舒适度评价(乘客对乘车周围环境所做的主观评价,评级包括很热、热、有点热、适中、有点冷、冷、很冷)与乘客热可接受度评价(乘客对车厢温度接受程度的评价,评级包括完全可接受、刚刚可接受、刚刚不可接受、完全不可接受),计算乘客热中性温度(乘客在乘车的环境中,保持正常体温的最适环境温度,即乘客实际平均热感觉投票为“适中”时的车厢实际温度)、期望温度(乘客在乘车过程中期望车厢中温度比所感知到的温度偏高或偏低的温度)、可接受温度范围(可接受温度为一个温度区间,在此温度区间内,乘客觉得温度不适中,但是仍然可以接受)[1],并依据乘客类型分析不同乘客的乘车温度评价。

3.1.1 乘客热中性温度

乘客认为最舒适的温度为26.07℃。乘客热中性温度(即乘客体感最舒适的温度)计算方式将依据乘客进行热感评级时访问员测量获取的车厢实际温度与乘客的平均热投票进行线性回归分析,得到乘客平均热投票(MTS)回归分析相关系数R2为0.763,即乘客热感评级和车厢实际温度有明显相关。通过回归分析可得出乘客热投票线性回归方程式式(1)。

令Y= 0,即乘客平均热投票(MTS)= 0时可求得乘客的热中性温度,代入公式可得乘客热中性温度为26.07℃。

3.1.2 乘客期望温度

乘客期望车厢的实际温度能够达到26.23℃。乘客热期望温度的计算方式采用直接法,通过将访问员测量获取的车厢实际温度以0.5℃为组距,统计每一组中乘客热投票感觉冷或热的占比,分别进行线性回归分析。通过线性回归可知,热投票回归方程相关系数R2 = 0.524,冷投票回归方程相关系数R2 = 0.725,即乘客期望温度与车厢实际温度有明显相关。通过回归分析得出夏季乘客车厢温度冷投票回归方程式式(2)、乘客车厢温度热投票回归方程式式(3)。

令式(2)=式(3),即获得乘客期望温度为26.23℃。

3.1.3 乘客可接受温度

乘客热可接受温度计算方式采用直接法,以0.5℃为组距,计算每一组中表示对当前车厢温度可接受的乘客数量占比,对其进行回归分析。ASHRAE 55-2017《人类居住的热环境条件》标准[3]中,以80%的接受率来确定舒适温度范围,而北京地铁为向更广泛的群体提供舒适的乘车体验,将以85%或90%的接受率来确定舒适温度范围。通过回归分析,北京地铁的乘客可接受度回归分析相关系数R2为0.553,具有相关关系的回归方程式如式(4)所示。

当列车设置温度要令85%的乘客可接受时,依据乘客可接受温度公式计算,可得到温度范围为24.39~28.7℃;当列车设置温度要令90%的乘客可接受时,可得到温度范围为25.11~27.99℃。

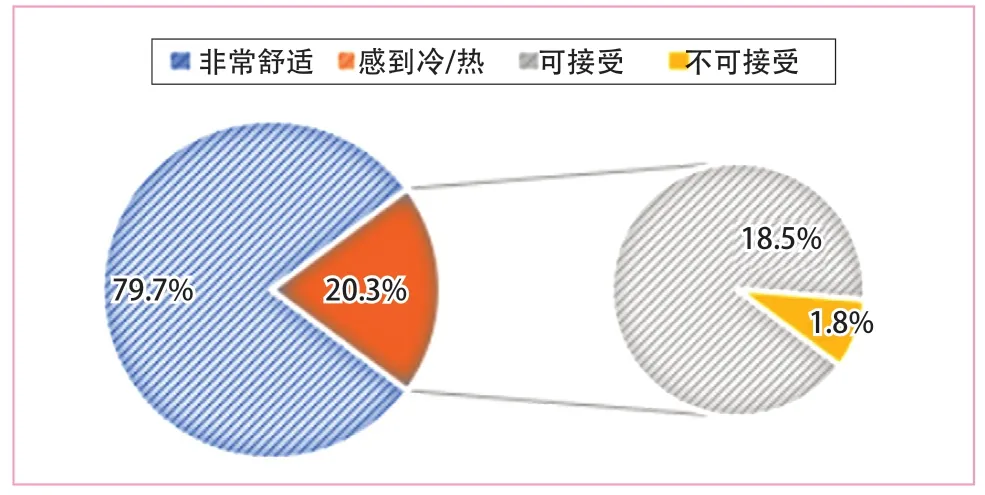

3.1.4 乘客热舒适度评价分析

1 432名乘客对乘车温度舒适度的满意度问卷调查结果分析如图1所示(N为对应的样本数量)。98.2%的乘客认为北京地铁夏季的车厢温度可接受,79.7%的乘客觉得车厢温度非常舒适。20.3%的乘客觉得车厢内温度不合适,但该部分乘客中仅1.8%的乘客认为温度不可接受、不舒适。如果实际温度达到25~28℃,能令90%的乘客接受当前温度,在这个温度区间中,26℃是最让乘客舒适的温度。

图1 乘客乘车温度舒适度满意度问卷调查结果(N=1 432)

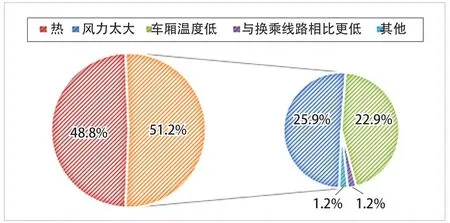

乘客感觉冷的原因占比分析如图2所示。车厢温度超出25~28℃范围或风力不合适均会导致乘客不舒适。根据调查数据,当实际温度不处于25~28℃区间内,68.5%的乘客反馈由于温度不合适导致体感不舒适。当实际温度处于25~28℃区间内,受访乘客由于车厢中风力太大而感觉不舒适的占比为25.9%。

图2 乘客感觉冷的原因占比(“热”N=123、“冷”N=167)

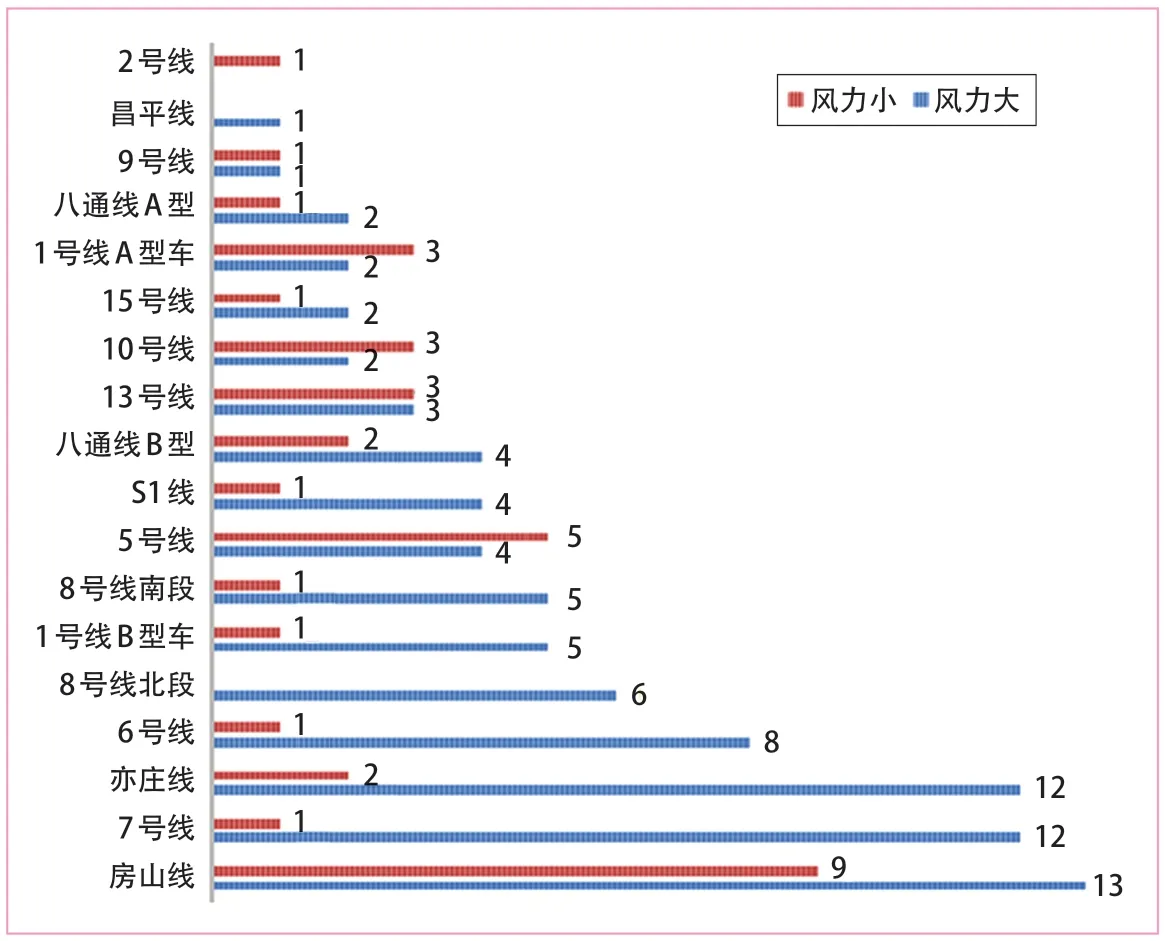

各线路乘客反馈风力大的数量统计如图3所示。亦庄线、7号线是乘客反馈风力大导致体感温度较冷的主要线路,由于房山线存在潮汐客流,平峰时段乘客主要反馈风力过大,高峰时段乘客主要反馈风力过小。

图3 各线路乘客反馈风力大数量(“风力大”N= 87、“风力小”N= 37)

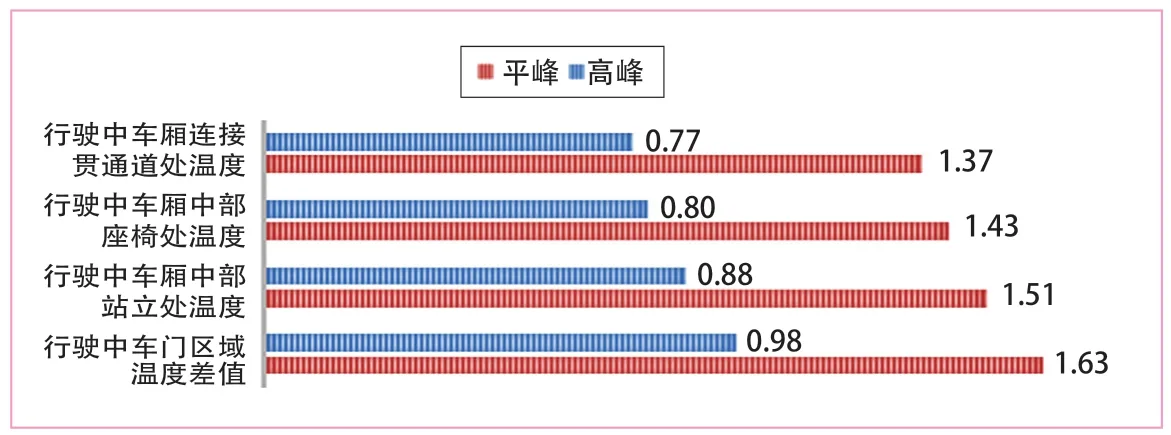

不同点位乘客热感知评价结果如图4所示。贯通道处、车厢中间6排座椅处坐着的乘客更容易感觉冷。车厢中间6排座椅处坐着的乘客感觉冷的比例比车门区域的乘客高15%。

图4 不同点位乘客热感知评价(“热”N=123、“冷”N=167)

不同时段各点位实际温度与设置温度差值的均值统计结果如图5所示。车门区域的乘客更容易感觉热。在设置温度相同的情况下,高峰时段实际温度略高于平峰时段,车门区域的实际温度略高于其他点位实际温度。

图5 不同时段各点位实际温度与设置温度差值的均值(“高峰”N= 7524,“平峰”N= 3768)

地上、地下站乘客热感知评价结果如图6所示。地下站的乘客更容易感觉冷。在地上站,感觉温度不合适的乘客中,有45.7%的人感觉冷,而在地下站,这一比例为63.3%。

图6 地上、地下站 乘客热感知评价(“地下站”N= 196、“地上站”N= 94)

163名乘客的开放题反馈情况如表2所示。乘客声量排名第一的是乘客对温度调控的期待,77名乘客“希望北京地铁能够根据满载率、外部温度等因素更加智能的、动态的调整温度”;排名第二的是乘客反馈感觉冷的原因,40名乘客认为“车厢内风力太大”;排名第三的是乘客对冷暖车厢设置的看法,33名乘客反馈“需要冷暖车厢/需要更明显的冷暖车厢标识”。

表2 乘客对北京地铁车厢温度的反馈

综上,乘客热中性温度为26.07℃。乘客期望温度为26.23℃。令85%乘客可接受的温度区间为24.39~28.7℃;令90%的乘客可接受的温度区间为25.11~27.99℃。98.2%的乘客认为夏季的车厢温度可接受,79.7%的乘客觉得车厢温度非常舒适。

3.2 车厢温度调控措施评估

本节主要介绍各线路地铁温度设置现状评估,包含以下3个部分。

(1)各线路热流失情况。通过对比各线路运行过程中设置温度与车厢实际温度均值(温湿度测量仪获得的车厢5个点位实际温度的均值)的差值,了解各线路设备现状;通过对比各线路在运行过程中开门时车门区域温度与运行过程中车门区域的温度,得到车厢内部热流失的情况,了解列车运行过程中开关门对实际温度的影响,为是否调节各线路运行开关门时长提供数据支撑。

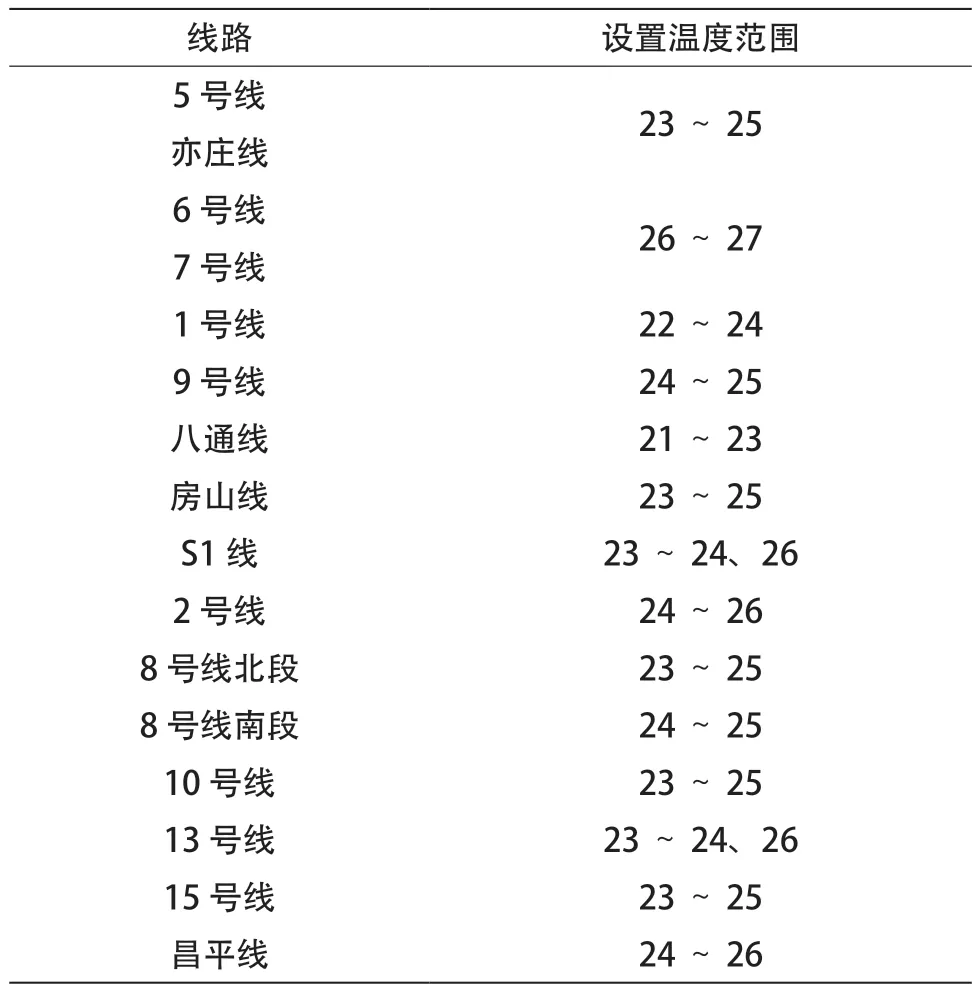

(2)各线路温控措施评估。将实际测量获得的车厢实际温度均值与90%乘客可接受的温度范围进行比较,获知各线路在当前设置温度下的实际温度能否令90%乘客接受的客观情况。本次调查过程中各线路温度设置范围见表3。

表3 各线路温度设置范围 ℃

(3)冷暖车厢设置效果评估。针对6号、7号、1号、八通线这4条采取冷暖车厢措施的线路,新增乘客冷暖车厢认知评价、冷暖车厢舒适度评价等环节评估夏季冷暖车厢设置的效果,挖掘乘客对冷暖车厢设置的偏好。

车厢热流失调查中,测温员在列车运行的过程中测量列车车厢、站台等相关点位的温度,以研究列车运行过程中实际温度的动态影响因素。调查获得以下结论。

(1)列车运行过程中设置温度与实际温度均值差值为0.27~3.69℃。各线路设置温度与实际温度差值均值如图7所示。将各线路车厢内5个点位实际温度进行均值计算并与设置温度相比较,数据显示设置温度与实际温度均值间存在最小0.27℃,最大3.69℃的差值。其中,地铁车厢设置温度与实际温度的差值会受到站台温度、天气预报温度、满载率的影响。由观测数据发现地上、地下站点间站台温度并无明显差异,因此建议不需要区分地上、地下站点设置温度。

图7 各线路设置温度与实际温度差值均值(单位:℃)

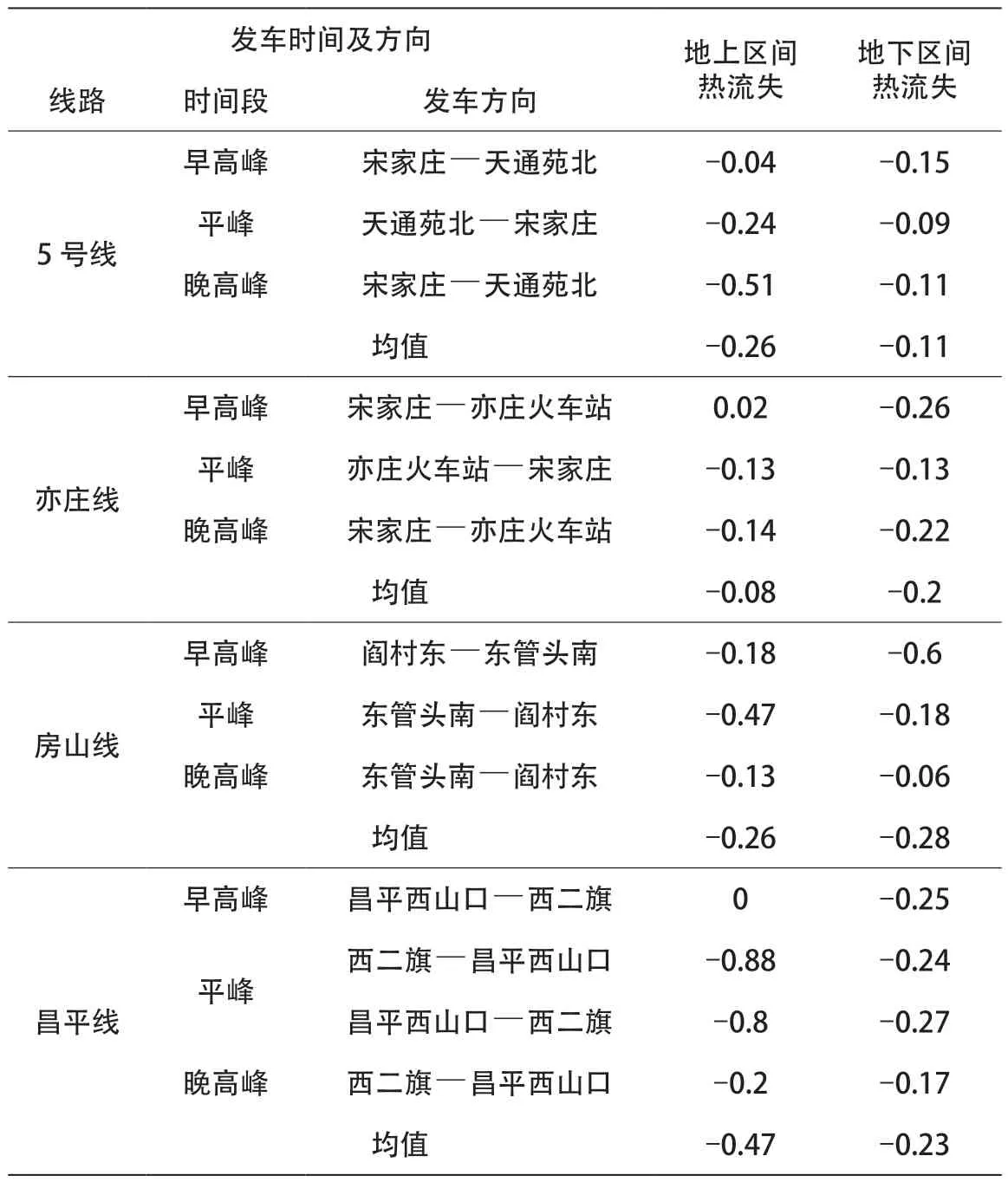

(2)列车运行区间热量变化不足1℃,开关门对车厢内部温度的影响可忽略。地上、地下站点热流失情况如表4所示。对列车开门时车门区域温度与行驶过程中车门区域温度进行比较,数据显示列车运行过程中,区域热流失在0~1℃之间,且地上、地下站无明显差异,即列车运行过程中开关门造成的区间热流失变化小。另外,列车开关门时间需依据实时客流量和乘客上下车时间进行调控。因此,不建议对列车开关门时间进行统一规定。

表4 地上、地下站点热流失 ℃

4 基于调查结果的改进对策

4.1 最佳设置温度建议

各线路最佳设置温度参照值可通过建立各线路对应的最佳设置温度计算模型,代入乘客理想温度,获得不同情况下的最佳设置温度。建议参照站台温度,设置列车温度。实际操作中,可在首发站站台设置温度计,根据温度计显示温度确定列车设置温度。

建议摒弃以乘客投诉量为参照指标的温度调控研判方式,以本次调查获取的各线路最佳设置温度标准进行调控。在热环境与人体热舒适方面,使用最广泛的评价标准ISO 7730-2005《适中的热环境-PMV与PPD指标的确定及热舒适条件的确定》[6]中对高舒适度室内环境的指标的推荐值为-0.5~+0.5,即允许人群中有10%的人对所处环境的热舒适感觉不满意。另外,ASHRAE 55-2017《人类居住的热环境条件》[3]标准中,建议以80%的接受率来确定舒适温度范围。因此,为向更多乘客提供舒适的乘车温度,建议在夏季以90%的接受率来确定舒适温度范围并依据各线路最佳设置温度标准进行温度调控。

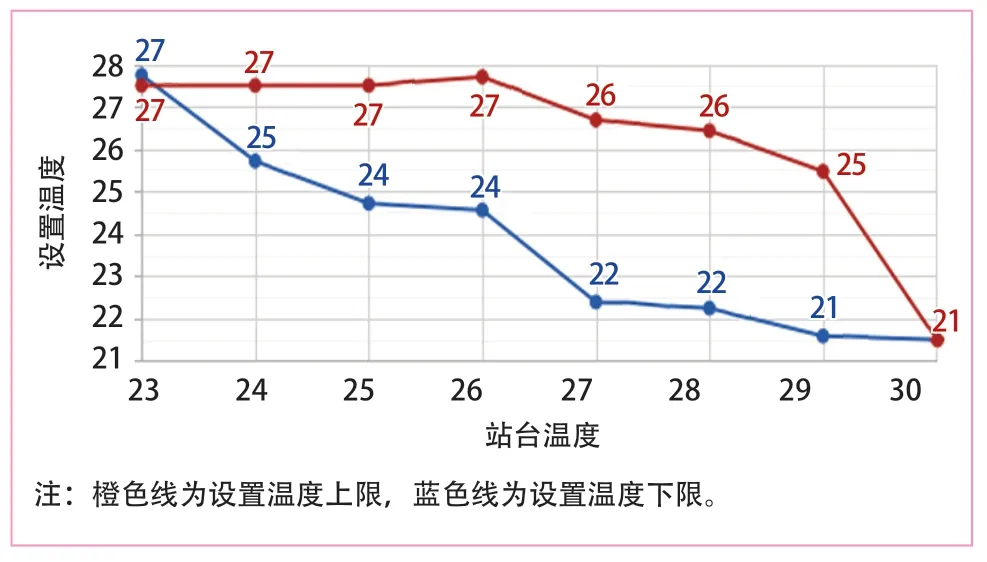

(1)总体温度设置范围。在进行夏季温度调控时,要达到令90%乘客可接受的实际温度区间(25~28℃),设置温度可依据站台温度,参考图8实施。

图8 设置温度参考范围图(单位:℃)

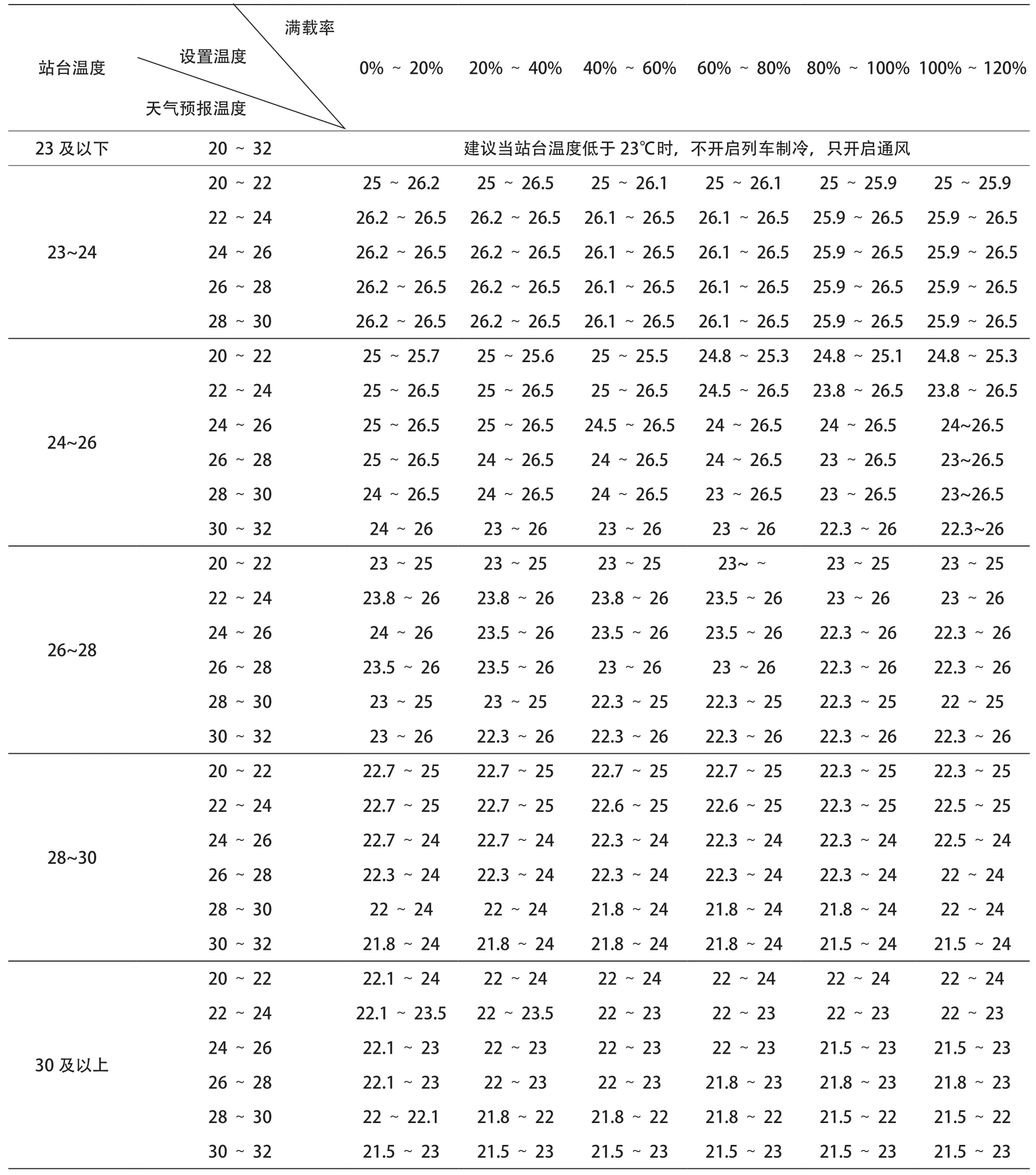

(2)根据各个线路温度影响因素,将18类线路(车型)分为3类。夏季温度设置总标准与分影响因素温度设置标准详见表5。

表5 设置温度参考总表 ℃

4.2 其他辅助措施建议

(1)建议推行冷暖车厢设置。冷暖车厢设置能够有效提升乘客乘车舒适度,建议加大冷暖车厢宣传,增强乘客对冷暖车厢的认知,依据自身需求进行车厢选择。另外,建议根据“两端强冷,中部弱冷”的原则设置冷暖车厢。调查结果显示,乘客更青睐“两端强冷,中部弱冷”的设置方式,因此建议夏季采取“两端强冷,中部弱冷”的冷暖车厢设置形式。

(2)根据乘客温度感受,在车厢内增设标识,区分“暖区”和“冷区”。如6排座椅处、贯通道处为冷区,车门区域为暖区。调查结果显示,车厢中间6排座椅处坐着的乘客与贯通道处的乘客更容易觉得冷,车门区域乘客更容易觉得热。由于车厢各点位温度无法实现统一,建议在车厢内增设标识,提示乘客车厢内不同区域温度存在差异,为乘客增加乘车个性化选择。

(3)增加挡风板及出风口提示标识。当车厢温度位于90%的乘客可接受的温度范围(25~28℃)内时受访乘客中因车厢中风力太大而感觉不舒适的占比为25.9%,其中亦庄线、7号线是乘客反馈风力大导致体感温度较冷的主要线路。因此,建议在亦庄线、7号线的车厢出风口处增设挡风板,降低由于风力而导致乘客不舒适的概率;在各线路车厢内出风口处增加提示标识,降低平峰时段由于出风口处出风量较大导致乘客不舒适的概率。

5 结论

本文对夏季地铁温控措施效果进行评估:首先获取乘客对车厢热舒适度的评价,其次明确不同线路、不同站点、不同车型、不同时段、同一车厢内不同点位下的设置温度和实际温度的差异并了解乘客对冷暖车厢的知晓度、主动选择意愿、舒适性体验,建立设置温度和实际温度的关系。然后,在效果评估的基础上开创模型,确定设置温度标准:首先搭建最佳设置温度计算模型,研究设置温度、乘客理想温度、实际温度之间的函数关系,其次结合实际温度和乘客热舒适度评价,计算乘客理想温度,接着分析站台温度、满载率、天气预报温度等3个因素与温差的相关性,计算各线路受各因素的影响程度,最后根据上述3个步骤,确定各线路在站台温度等3个因素影响下的温度设置标准。

本次研究为地上地下线路、不同外界环境的线路温度设置提出不同的设置建议,另外也提出分区设置冷暖车厢、增加提示等为乘客提供更多出行选择的合理建议,对满足乘客合理的乘车需求、营造良好的乘车环境、提升城市轨道交通运营服务品质、促进城市轨道交通的良性发展有重要的理论意义和实际价值,可以在地铁运营企业制定夏季列车温度设置建议标准方面提供参考。