商帮文化、正式制度与企业社会责任信息披露

王孝钰 高 琪

一、引言

非正式制度与正式制度一同推进着社会与经济的有序发展,尤其是对于正式制度不甚完善而传统文化浓厚的转型阶段国家,非正式制度凭借其“灵活性”特征,可能发挥着更为重要的作用。在中国,如果忽略了博大精深、代代相承的中华文化,可能无法全面理解中国企业决策行为的特征。已有关于传统文化对企业行为的影响,大多聚焦在宗教文化(陈冬华等,2013[1];毕茜等,2015[2])、宗族文化(潘越等,2019a[3]、2019b[4];吴超鹏等,2019[5])等,而很少有学者研究与商业行为有着莫大渊源的商帮文化。商帮文化是在长期的商业实践中逐渐形成的独具地域特色的运营规范和价值观念(周黎安,2011[6]),在几个世纪以来极为稳定(Williamson,2000[7]),并在无形之中提供了滋养企业发展的土壤。因此,探究古代商帮文化如何影响当代企业,极具现实意义。

起源于西方责任伦理的企业社会责任提出,企业除了要保证股东权益,还必须承担对其他利益相关者的责任。我国当前的企业社会责任信息披露,实行强制披露与自愿披露双重披露制度。中欧国际商学院发布的《2021 A股上市公司企业社会责任报告研究》指出:“我国A股上市公司在社会责任信息披露数量和质量整体呈上升趋势,但企业间差异较大。例如,2019年度披露CSR报告的A股上市公司中,最少的披露页数仅为3页,最多的披露页数为183页,并且报告页数不足20页的企业占比将近一半。”这些都表明,我国企业对于社会责任信息披露正在形成广泛共识,但仍有很大提升空间。现有文献指出,企业承担社会责任并对外披露社会责任信息能够给企业带来积极的经济后果,例如可以有效缓解企业的融资约束(何贤杰等,2012[8];钱明等,2017[9])、促进企业的投资效率(钟马和徐光华,2017[10];Cook等,2019[11])、带动股票收益率并降低股价崩盘风险(Lins等,2017[12];宋献中等,2017[13])。企业社会责任信息披露水平不足将会极大地制约企业的发展,因此,有必要探究哪些因素有利于提高我国企业社会责任信息披露水平。但现有研究多侧重于正式制度,本文深入探究我国是否存在一些独特的非正式制度能够在无形之中提高企业的社会责任信息披露水平。

本文探讨了商帮文化是否有利于促进企业社会责任信息披露。研究结果表明,企业受商帮文化影响程度越大,其社会责任信息披露水平越高,并且这主要是通过环境熏陶机制产生的影响。进一步探究了正式制度与商帮文化在影响企业社会责任信息披露方面的互动作用,结果发现正式制度弱化了商帮文化与企业社会责任信息披露的正相关关系,表明二者在一定程度上存在替代关系。通过对商帮文化的进一步细分,发现相较于血缘为主的商帮,地缘为主的商帮文化更有利于提升企业社会责任信息披露水平。

本文的研究存在以下贡献:首先,拓展了商帮文化的相关研究。已有关于商帮文化的研究,大多以定性化的描述性分析为主。本文基于地缘性构建商帮文化变量,利用实证研究法,分析商帮文化如何影响现代企业的经营行为。其次,从文化视角补充和丰富了企业社会责任信息披露影响因素的研究。已有文献大多从企业内部公司治理或宏观制度环境的角度,研究正式制度对企业社会责任信息披露的影响。本文则以商帮文化这一非正式制度为切入点进行研究。再次,本文为正式制度与非正式制度之间的互动作用提供了新的依据。现有文献对正式制度与非正式制度之间是替代关系还是互补关系存在不同观点。本文研究发现在企业社会责任信息披露这一场景下,正式制度与非正式制度是替代关系。最后,本文的研究也具有一定的现实意义。我国企业社会责任信息披露整体表现一般,且企业大多因强制性规定而对社会责任信息进行披露。从中国传统商帮文化视角对企业社会责任信息披露进行探究,有助于超越正式制度的范畴,溯及企业社会责任承担及信息披露的根源,有效发挥文化等非正式制度的作用,增加正式制度执行的有效性。

二、文献回顾

(一)社会责任信息披露的相关研究

较多文献基于企业自身微观层面和外部宏观环境层面的正式制度研究企业社会责任信息披露的影响因素。企业微观层面,总体发现良好的公司治理,如管理层持股(郑冠群等,2015[14])、有效的股权制衡(冯照桢和宋林,2013[15];坚瑞和戴春晓,2019[16])、完善的内部控制(汤晓建,2016[17];李志斌和章铁生,2017[18])都会提高企业社会责任信息披露。外部宏观环境主要从制度环境层面着手,总体研究发现,制度环境越好,企业社会责任信息披露越好(汤晓建,2016[17];黄雷等,2016[19])。也有一些文献研究关系网络(Giuli等,2014[20];秦续忠等,2018[21])、文化(Mcguire等,2012a[22];毕茜等,2015[2])等非正式制度对企业社会责任信息披露的影响因素。本文突破传统的制度理论框架,以商帮文化这一非正式制度为切入点,考察其对企业社会责任信息披露的影响,丰富了相关文献。

(二)文化影响企业行为的相关研究

早期文献通过Hofstede(1984[23],2005[24])的社会文化维度的衡量指标、或世界价值观调查等方式构建文化维度的数据基础,检验各个维度或某几个维度对企业行为的影响(Li等,2013[25];Eun等,2015[26];Ahern等,2015[27])。近期学者开始研究具体的历史文化背景对于企业行为的影响。西方学者主要聚焦于宗教文化,研究总体发现宗教信仰能够起到一定的公司治理作用,约束企业行为(Mcguire等,2012b[28];Callen和Fang,2015[29];Omer等,2018[30]),降低企业融资成本(El Ghoul等,2012[31])。我国学者则聚焦于宗教文化、儒家文化和宗族文化,同样发现宗教传统和儒家文化作为一种社会规范,有利于缓解代理问题(陈冬华等,2013[1];古志辉, 2015[32];杜兴强等,2016[33];辛宇等,2016[34])。潘越等(2019a[3],2019b[4])、吴超鹏等(2019)[5]研究发现,宗族文化有利于缓解融资约束,影响亲属参与公司治理的程度。商帮文化是在商业实践中形成,应该更容易影响现代公司的商业行为,但学术中却鲜有相关的实证文献。本文将探讨商帮文化对企业社会责任信息披露的影响,为文化与财务领域研究做出有益的补充。

(三)商帮文化的相关研究

目前关于商帮文化的研究,描述性研究居多。较为经典的是Greif(1989[35],1993[36],1994[37])对中世纪马格里布商人与热那亚商人的研究以及蔡洪滨等(2008)[38]对明清时期晋商与徽商的研究。研究表明,不同的文化信念会导致各商帮形成不同的治理模式,不仅如此,文化信念与治理模式之间相互支持和相互强化,不同的商帮因其治理模式的内在特征会走上不同的发展道路。已有研究商帮文化的实证文献较少。Du等(2017)[39]发现企业所在地区的商帮文化与委托代理成本呈现负相关关系。修宗峰和周泽将(2018)[40]研究发现,在商帮文化浓厚的地区,企业会进行更多慈善捐赠。王孝钰等(2022)[41]认为,商帮文化强调“诚信义利”,能够发挥无形的道德约束,有利于企业获取商业信用,缓解融资约束。本文基于地缘性构建商帮文化变量,在企业微观层面上运用实证分析,研究商帮文化在企业社会责任信息披露方面如何影响现代企业。

三、理论分析与研究假设

(一)商帮文化与企业社会责任信息披露

商帮是以地缘、血缘和业缘为纽带形成的商人群体(蔡洪滨等,2008[38])。我国传统商帮诞生于宋朝,在明清时期蓬勃发展。已有文献大多将其划分为十大商帮,包括宁波商帮、龙游商帮、广东商帮、山西商帮、徽州商帮、陕西商帮、福建商帮、江右商帮、洞庭商帮、山东商帮(Du等,2017[39];张海鹏和张海瀛,1993[42];吴琦等,2019[43])。商帮的发展不仅促进了当时的经济繁荣,对当地的社会文化也带来了颠覆性影响。长期的商业实践表明,根植于商业活动中的文化是影响企业长远发展的重要因素,其决定了企业的经营哲学、经营理念,进而对企业的经营模式、经营方向产生持续的影响。商帮治理本质作为一种激励约束系统(蔡洪滨等,2008[38];Holmstrom和Milgrom,1994[44]),其文化核心是“诚信真善,义利并举”,要求商人要有诚信精神、信托责任、奉献仁爱等。例如,晋商“珍惜信誉”,清人郭松焘说:“山陕人世守商贾之业,惟其心朴而心实也”。江右商人讲究“贾德”,“待人以诚”。光绪《清江杨氏五修族谱》记载,清江杨俊之,“贸易吴越闽粤诸地二十余年,虽童叟不或欺,遇急难不惜捐赀排解,严取予,敦然喏”。徽商主张“以义获利”“仁心为质”。绩溪《西关章氏族》中记载,绩溪商人江通,因“以义获利,为乡所重”。嘉庆《休宁县志》记载,清代休宁人吴鹏翔,侨寓汉阳,时值汉阳饥馑,“鹏翔适运川米数万石至,计之可获利数倍”,但吴鹏翔为救人于水火之中,“悉减值平粜,民赖以安”。

与法律法规等国家强制性正式制度相比,商帮文化对企业社会责任信息披露的作用,更多的是作用于人的意识形态,即商帮文化所蕴含的待人以诚、经商守信等核心价值观与道德伦理等,都潜移默化地塑造了企业领导者及企业员工对自己、对企业、对社会的态度。商帮文化的稳定性、意识形态的难变更性都会使得这种正面态度在个人层面得到不断强化,与此同时,在人与人的不断交流中,这种积极态度也在地区层面广为传播。一方面,受商帮文化治理的影响,企业更有动机通过履行社会责任来建立信任机制,向其他商业合作者释放“值得信赖”的信号,以缓解委托代理问题。另一方面,商帮文化强调的“义利并举”也与企业对利益相关者承担社会责任的精神一致。此外,处于商帮文化浓厚地区的公众,更可能受到商帮文化的耳濡目染,也更关注企业社会责任的履行情况,从而反向推动企业承担更多社会责任并进行披露。因此,本文认为,企业所在地区商帮文化浓厚,企业可能承担更多社会责任,同时为了降低信息不对称性,企业更可能对社会责任信息进行公开披露。基于此,提出本文的研究假说1:

H1:企业受商帮文化影响程度越大,企业社会责任信息披露水平越高。

(二)商帮文化与正式制度在影响企业社会责任信息披露方面的互动作用

自2006年开始,我国陆续出台了一系列关于企业社会责任的律法和条规,尤其是在2008年“三鹿毒奶粉”事件曝光后,证交所更是强制要求部分上市企业披露社会责任报告,但企业违反社会责任的行为还是屡禁不止。究其本因,律法、条规等正式制度规定的只是企业社会责任承担的下限,这使得企业在承担社会责任时抱有侥幸心理,导致正式制度并不能够很好地约束企业行为。非正式制度对于社会的影响力往往强于正式制度,尤其是在受传统文化影响较深的国家中尤为显著。因此,从与企业有着莫大渊源的商帮文化出发,探究其与正式制度的互动作用,或许可以为企业社会责任信息披露提供一个有效的全新解读。

陈冬华等(2013)[1]在研究不同正式制度情形下宗教传统对公司治理的影响时,提出正式制度与非正式制度可能会由于行为人最终目标的不同而呈现出不同的作用方向,或是无关、或是一致、或是替代。具体地,如果行为人的最终目标只是为了满足正式制度的最低要求,那么,非正式制度只对正式制度起替代作用,即在正式制度薄弱时,商帮文化对企业社会责任信息披露的正向作用更为强烈。如果行为人的最终目标不仅仅是为了满足最低要求,还在披露成本与披露收益之间进行权衡,导致企业为了获得更大的潜在利益,愿意承担额外成本,那么,非正式制度与正式制度呈现互补作用,即完善的正式制度强化了商帮文化与企业社会责任信息披露的正相关关系。

本文认为企业在社会责任承担和信息披露的过程中,外部法制环境水平以及内部公司治理水平这种正式制度与商帮文化这种非正式制度更可能存在替代效应。这是因为,目前大多数企业并不重视社会责任的履行和信息披露。中欧国际商学院发布的《2021A股上市公司企业社会责任报告研究》指出:“我国A股上市公司社会责任信息披露报告页数不足20页的企业占比将近一半。从行业分布来看,金融业公司披露水平最高,这主要还是法规监管强制披露导致的。”也就是说,企业履行社会责任并披露相关信息虽然有一部分原因是从获取竞争优势等角度出发进行的自发行为,但更多是为了满足正式制度的最低要求,如遵守安全生产、保护劳动者合法权益等。因此,基于此类行为目标,商帮文化和外部法制环境水平、公司治理水平这种正式制度对企业社会责任信息披露的影响应是替代效应。此外,企业履行社会责任成本较高,在既定成本约束的前提下,正式制度会弱化商帮文化对企业社会责任信息披露的促进作用。即较高的法制环境水平、较高的公司治理水平,会弱化商帮文化的作用;而在法制环境水平较低的地区,公司治理水平较差的公司,商帮文化可以弥补正式制度的不足,在企业社会责任信息披露中发挥较大的作用。基于此,提出本文的研究假说2:

H2:商帮文化与正式制度在影响企业社会责任信息披露方面存在替代作用,具体地,外部法制环境水平与内部公司治理水平削弱了商帮文化与企业社会责任信息披露的正相关关系。

四、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取2008—2019年披露了社会责任信息的上市公司为研究对象,并遵循以下原则对样本进行处理:(1)剔除金融类上市公司;(2)剔除变量存在缺值的公司;(3)剔除ST及*ST等财务状况异常公司;(4)对样本连续变量的上下各一分位的极端值进行缩尾处理。

数据来源:企业社会责任披露数据来自润灵环球责任评级公司(RKS),该评级被何贤杰等(2012)[8]、宋献中等(2017)[13]等广泛使用。商帮发源地数据主要来源于张海鹏和张海瀛主编的《中国十大商帮》(张海鹏和张海瀛,1993[43])一书及该书中参考的古籍。法制环境指数来自中国分省份市场化指数数据库。上市公司相关数据来自CSMAR 数据库。

(二)模型构建

本文采用模型(1)对假说1进行检验,采用模型(2)和模型(3)对假说2进行检验:

CSR=β0+β1MGC+Controls+ε

(1)

CSR=β0+β1MGC+β2MKT+β3MGC×MKT

+Controls+ε

(2)

CSR=β0+β1MGC+β2GOV+β3MGC×GOV

+Controls+ε

(3)

(三)变量定义

1.被解释变量。

CSR(Corporate Social Responsibility)表示企业社会责任信息披露质量,采用润灵环球责任评级公司的综合评价分数来衡量,得分越高,企业的社会责任信息披露水平越高。

2.解释变量。

表1 商帮文化发源地

3.调节变量。

参考陈冬华等(2013)[1]的做法,本文采用法律制度环境指数来衡量企业外部法制环境水平。MKT表示企业所在地区的法制环境水平,具体为市场化指数中“市场中介组织的发育和法律制度环境”这一分指标的得分。MKT值越大,表明企业所在地区的法制环境越好。

参考何贤杰等(2016)[47]的做法,本文从股权结构角度选取前五大股东持股比例,从董事会治理效率角度选取独立董事比例和董事会持股比例之和来衡量公司治理水平。前五大股东持股比例越低、独立董事比例越高、董事会持股比例越高,公司治理越好。Share1_5表示前五大股东持股比例之和,PID表示独立董事比例,若公司的独立董事比例大于中位数,则PID取1,否则取0。BSH表示董事会持股比例之和。

4.控制变量。

参考毕茜等(2015)[2]、李志斌和章铁生(2017)[18]的做法,对公司层面和地区层面指标进行控制。公司层面,控制公司规模(Size)、总资产收益率(ROA)、资产负债率(Solvency)、产权性质(SOE)、前五大股东持股比例之和(Share1_5)、独立董事比例(PID)和董事会持股比例(BSH);地区层面,控制经济发展水平(GDP)和法制环境水平(MKT)。此外,本文还控制了年份固定效应和行业固定效应。

五、实证结果及分析

(一)描述性统计及分析

表2报告了主要变量的描述性统计结果。企业社会责任信息披露CSR的最高得分是76.14分,最低得分是17.22分,标准差是12.56,说明我国不同企业的社会责任信息披露存在很大差异。商帮文化MGC的最大值是-0.05,最小值是-5.71,标准差是1.29,说明我国不同企业所受的商帮文化影响程度存在一定差异。其他变量的详细情况如表2所示。

表2 主要变量描述性统计结果

(二)主回归结果及分析

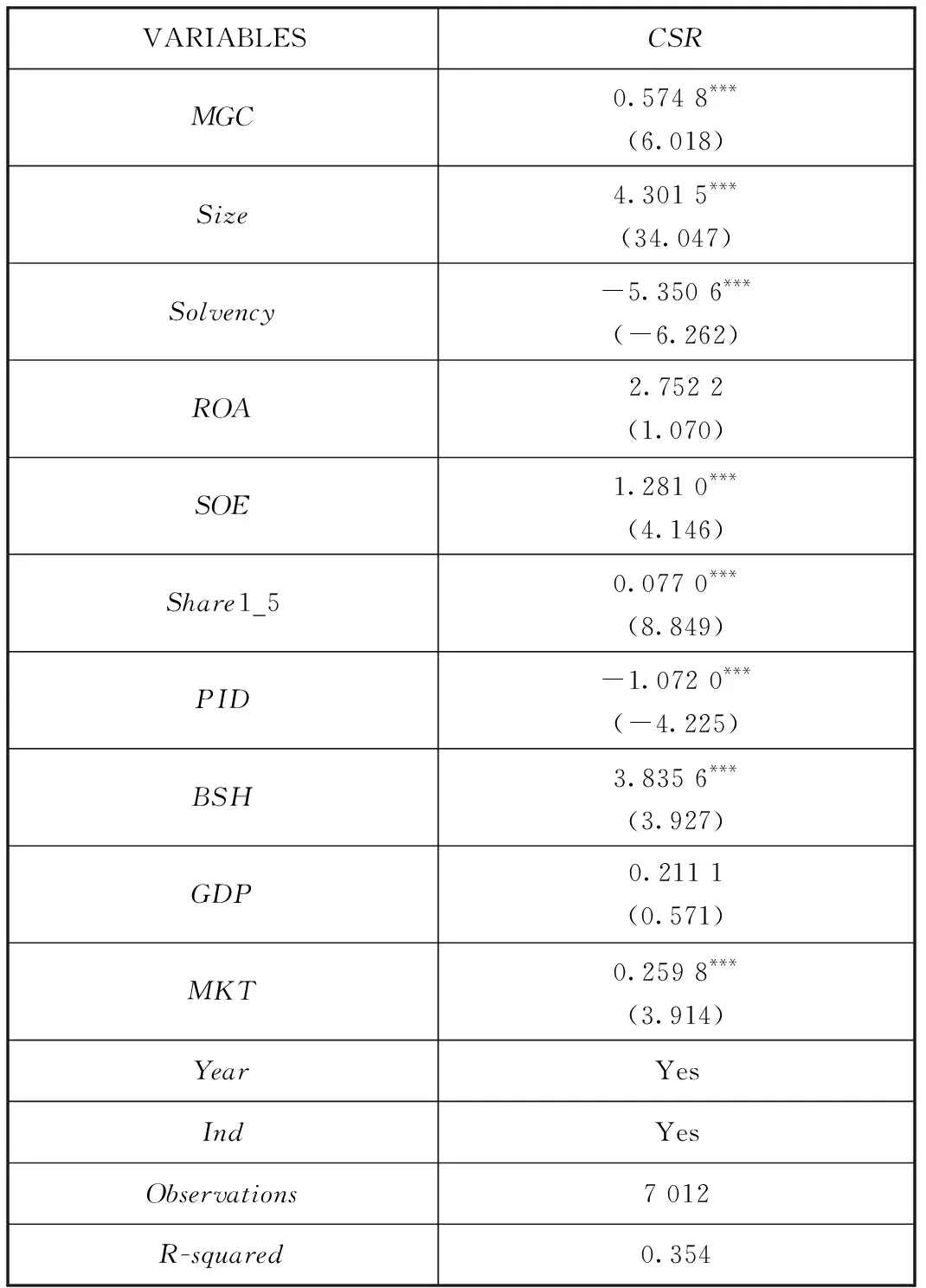

表3报告了商帮文化与企业社会责任信息披露的回归结果。MGC的回归系数为0.574 8,在1%的水平上显著,说明企业受商帮文化影响程度越大,企业社会责任信息披露水平越高。这支持了本文的第一个研究假说,即商帮文化有助于提高企业社会责任信息的披露。

表3 商帮文化与企业社会责任信息披露

表4报告了商帮文化、正式制度与企业社会责任信息披露的回归结果。其中,列(1)列示了法制环境水平这一外部正式制度对商帮文化与企业社会责任信息披露关系的影响。结果显示,MGC×MKT系数为-0.093 3,在1%水平上显著为负,这说明,相对于外部正式制度完善的地区,在外部正式制度薄弱的地区,商帮文化促进企业披露社会责任信息的作用更明显。列(2)~列(4)分别列示了前五大股东持股比例之和、独立董事比例、董事会持股比例这三个层面的内部公司治理水平对商帮文化与企业社会责任信息披露关系的影响。结果显示,MGC×Share1_5的系数为0.019 8,MGC×PID的系数为-0.500 9,MGC×BSH的系数为-1.691 0,均在1%的水平上显著。这说明,相对于内部公司治理水平较高的企业,商帮文化促进内部公司治理较差的企业的社会责任信息披露的作用更明显。这验证了本文的第二个研究假说,商帮文化与正式制度在影响企业社会责任信息披露方面存在替代作用。

表4 商帮文化、正式制度与企业社会责任信息披露

(三)商帮文化对企业社会责任信息披露的影响机制检验

文化对企业行为的影响可能是家乡的纽带,通过内部的传承影响企业家的行为,即内部传承机制;也可能通过社会环境氛围潜移默化地影响人们的行为,即环境熏陶机制(吴超鹏等,2019[5])。本文进一步区分商帮文化对企业社会责任信息披露的影响是基于内部传承机制还是环境熏陶机制。具体地,本文检验在企业家出生地商帮文化氛围较弱的子样本中(即MGC_D=0),企业所在地的商帮文化浓厚程度对企业社会责任信息披露是否有显著影响;以及在企业所在地商帮文化氛围较弱的子样本中(即Profound=0),企业家出生地的商帮文化浓厚程度对企业社会责任信息披露是否有显著影响。如果企业董事长或总经理出生地属于十大商帮地区,可以认为企业家原本受商帮文化影响较深,则MGC_D取1;出生于其他地区可以认为企业家原本受商帮文化影响较浅,则MGC_D取0。Profound表示企业所在地商帮文化是否浓厚,如果企业办公地属于十大商帮地区,则认为企业所在地商帮文化氛围较浓厚,Profound取1;否则认为企业所在地商帮文化氛围较弱,Profound取0。以商帮发源地所属省份作为商帮地区,包括安徽省、浙江省、广东省、福建省、江西省、山东省、山西省、陕西省、江苏省。表5列(1)显示,在MGC_D=0的子样本中,Profound系数为2.018 5,在1%的水平上显著为正。表5列(2)显示,在Profound=0的子样本中,MGC_D系数为-0.483 8,并不显著。这一结果说明,企业家即使原本并未受到商帮文化较多影响,但其将企业开设到受商帮文化影响较深的地区后,会受到社会中商帮文化潜移默化的影响,披露更多的社会责任信息。而企业家出生于商帮文化较浓厚的地区,并不能够对企业社会责任信息披露产生显著影响。这在一定程度上说明商帮文化影响企业社会责任信息披露主要是社会环境氛围潜移默化地影响人们的行为,即环境熏陶机制。

表5 商帮文化对企业社会责任信息披露的影响机制

(四)商帮“亚文化”与企业社会责任信息披露

受宋代战争爆发及人口迁移等因素的影响,中国的宗族文化分布呈现出“南盛于北、东强于西”的特征(潘越等,2019a[3])。部分商帮,如徽州商帮、广东商帮、福建商帮、宁波商帮、龙游商帮的宗族聚居和宗族制度在整体上更为发达,其首要的一个特征是依托宗族势力开展商业活动。例如,傅衣凌(1956)[48]很早就发现徽商多具有宗族合伙的特点,徽州商号的高层伙计一般由宗族子弟担任。张海鹏和张海瀛(1993)[42]总结认为,宁波商帮、广东商帮、福建商帮都呈现依靠宗族势力经营的现象。而山西商帮、陕西商帮、洞庭商帮、江右商帮、山东商帮受宗族文化影响相对较弱,主要是以地缘关系为基础进行商业活动。例如晋商的“东伙制”“股奉制”,陕西商帮的“东西制”,以及山东商帮股东之间“先立合伙合同”等都体现了其基于地缘关系开展商业活动的特性。袁枚的《小仓山房文集》中记载,乾隆年间,曹州(古山东地名)刘姓大典当商,就曾雇用了河南虞城县人张某出任经理。

蔡洪滨等(2008)[38]认为,各商帮受宗族文化等影响程度的不同,导致其在各商帮信任半径上存在巨大差异。以血缘为主的商帮,由于其宗族文化的强大,导致对族人的信任往往会挤出对陌生人的信任(王陈豪等,2020[49]);而以地缘为主的商帮,信任范围不仅限于宗亲,还扩大到乡邦,其信任范围更大,即整体信任环境水平更高。唐亮等(2018)[50]、聂军和冉戎(2020)[51]研究表明,在社会信任程度更高的地区, 企业更愿意遵守社会道德规范,履行社会责任。血缘为主的商帮具有“熟人社会”特征,企业往往掌握了独有的社会关系网络和社会资本;而地缘为主的商帮,企业披露社会责任信息能通过信号传递效应、声誉效应等渠道,与利益相关者建立积极、有益的关系,从而获取更多的社会资本。因此本文认为,相较于依托宗族势力开展商业活动的以血缘为主的商帮,以地缘为主的商帮的文化特征更有利于促进企业社会责任的承担和披露。

具体地,本文将我国十大商帮分为两类,一类是以地缘为主的商帮,包括山西商帮、陕西商帮、洞庭商帮、江右商帮、山东商帮;另一类是以血缘为主的商帮,包括徽州商帮、广东商帮、福建商帮、宁波商帮、龙游商帮。公司离某类商帮发源地越近,则受此类商帮文化影响越大。若公司距离最近的商帮发源地属于以地缘为主的商帮,Sub取1;若公司距离最近的商帮发源地属于以血缘为主的商帮,Sub取0。表6列示了商帮“亚文化”对于商帮文化影响企业社会责任信息披露的影响。结果显示,交乘项MGC×Sub的系数在10%的水平上显著为正,为0.467 2。这说明相对于血缘为主的商帮,地缘为主的商帮文化更能够显著促进企业披露社会责任信息。

表6 商帮“亚文化”与企业社会责任信息披露

(五)商帮文化与企业社会责任信息披露关键绩效指标回归分析

参考张蕊和蒋煦涵(2019)[52]的做法,根据不同的考察角度,依次选取四个关键绩效指标。公司经营披露方面,选取年度净利润披露情况(CSR1);行业竞争披露方面,选取反商业贿赂信息披露情况(CSR2);环境责任披露方面,选取碳减排量披露情况(CSR3);社会贡献与慈善披露方面,选取公益捐赠披露情况(CSR4)。这四个变量均为虚拟变量,即当披露了相关信息时取值为 1,否则为 0。表7报告了商帮文化与企业社会责任信息披露关键绩效指标的回归结果。结果显示,MGC的系数均显著为正。这表明,商帮文化能够显著促进企业在经营状况、行业竞争、环境责任、社会贡献与慈善这四大方面的信息披露。

表7 商帮文化与企业社会责任信息披露关键绩效指标

(六)内生性检验

为了缓解内生性问题,本文采用人口密度PD(Population Density)作为工具变量进行内生性检验。吴琦等(2019)[43]在探究地方宗族与明清商帮的兴起时发现,人地矛盾尖锐程度越高的地区,越有可能兴起商帮。因此,参考吴琦等(2019)[43]的做法,以人口密度衡量人地矛盾的尖锐程度,本文选取洪武二十六年的人口密度作为工具变量。选择这一工具变量是因为当土地一定时,人口密度越高,每单位的人口产出就越少,在赋税严重的情形下,弃农从商者就会增多,因此人口密度越高的地区,越有可能兴起商帮,商帮文化也就越浓厚。而人口密度理论上并不会影响企业社会责任信息的披露。洪武二十六年的人口密度数据来自《中国人口史·明时期》(曹树基,2000[53])。由于洪武二十六年的行政区域划分与现在的行政区域划分存在明显不同,本文手工进行一一对应,以符合现在的省份划分。表8报告了两阶段回归结果。第一阶段回归结果如列(1)所示。列(1)中人口密度与商帮文化在1%的水平上显著正相关,回归系数为0.000 8,这表明,人口密度越高的地区,商帮文化越浓厚。列(2)报告了控制内生性问题后的商帮文化与企业社会责任信息披露的回归结果。列(2)中,MGC-hat的回归系数是8.900 4,在1%的水平上显著为正,表明企业受商帮文化影响程度越大,企业社会责任信息披露越好,进一步支持了本文的第一个研究假说。

表8 工具变量检验

(七)稳健性检验(2)由于篇幅所限,本文未列示稳健性检验部分的结果,需要者可向作者索取。

1.替换被解释变量。

何贤杰等(2012)[8]在对企业社会责任信息披露变量选取衡量指标时提及,企业社会责任报告的页数,一定程度上反映了企业社会责任信息披露的含量,因此,本文采用企业社会责任报告的页数作为被解释变量进行稳健性检验,回归结果依然存在。

2.排除宗教文化、宗族文化的干扰。

为了排除宗教文化与宗族文化的干扰,在回归模型中加入宗教文化因素(Religion)和宗族文化因素(Clan)进行稳健性检验。参考Du等(2014)[54]的做法,利用上市公司所在地200千米范围内的寺庙数(取对数)作为宗教文化的代理变量(Religion)。参考潘越等(2019a,2019b)[3][4]的做法,宗族文化浓厚程度(Clan)为每百万人拥有的族谱数(取对数),具体计算数据使用的是明朝至1990年的族谱数据以及1990 年各城市的人口数。回归结果与前文回归结果一致。

六、结论与启示

本文以2008—2019年中国沪深A股上市公司为研究对象,探讨作为非正式制度的商帮文化对企业社会责任信息披露的作用。研究结果表明,企业受商帮文化影响程度越大,企业社会责任信息披露水平越高。并且商帮文化主要通过环境熏陶机制影响企业社会责任信息披露水平。进一步将正式制度细分为内部正式制度(公司治理)与外部正式制度(法制环境水平),探究正式制度与商帮文化在影响企业社会责任信息披露方面的互动作用,发现正式制度弱化了商帮文化与企业社会责任信息披露的正相关关系,表明正式制度与商帮文化这种非正式制度在一定程度上存在替代关系。通过对商帮文化的进一步细分,发现相较于血缘为主的商帮,地缘为主的商帮文化更有利于提升企业社会责任信息披露水平。

本文研究具有一定的现实意义。虽然我国企业社会责任信息披露表现近几年呈现上升趋势,但还有很多企业主要是出于强制性规定而对社会责任信息进行披露,仍有很大的提升空间。从中国传统的商帮文化视角对企业社会责任信息披露进行探究,有助于超越正式制度的范畴,溯及企业社会责任承担及信息披露的根源。本文研究发现传统商帮文化有利于促进企业披露社会责任信息,因此,从国家和社会的层面来说,有必要推动中华传统文化的传承,充分发挥文化等非正式制度的作用,从而达到提升正式制度执行有效性的目的。