中华文明的特质形态与中国式现代化新道路*

江林昌

党的二十大报告规划了全党、全国各族人民的未来发展方向,这就是“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”[1]。中国式现代化概念是习近平总书记在2021年7月1日的《在庆祝中国共产党成立100 周年大会上的讲话》中提出来的,他指出,我们坚持和发展中国特色社会主义,推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展,创造了中国式现代化新道路,创造了人类文明新形态。党的二十大报告对中国式现代化概念做出了更全面的表述:“中国式现代化,是中国共产党领导的社会主义现代化,既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。”[1]这里中国的“国情”与“特色”,既包括中国的当代文明,也包括中国的古代文明。古代文明是当代文明的历史基础,而当代文明是古代文明的发展结果。正如马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中指出:“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”[2]我们坚持中国式现代化新道路,就必须研究中华文明起源发展的特质;我们创造人类文明新形态,就必须继承古代文明起源发展的形态。百年考古的发现研究,以及历史、哲学、文学等多学科研究表明,中华文明起源发展的特质形态,表现在多个层面、多个方面,而黄河文化的形成、黄河文明的发展是其中最典型的标志。

一、中华文明起源发展中形成了自己的特质形态

文化与文明总是以一定的形态展现出来。不同的地理环境、不同的气候条件,往往产生不同的文化与文明形态。马克思在《资本论》第一卷中指出:“不同的共同体在各自的自然环境中,找到不同的生产资料和不同的生活资料。因此,它们的生产方式、生活方式和产品,也就各不相同。”[3]马克思主义唯物史观指出,不同的生产方式与生活方式决定了不同的思想观念、社会结构等文明形态。1890年8月5日恩格斯在《致康·斯米特》的信中强调:“必须详细研究各种社会形态存在的条件,然后设法从这些条件中找出相应的政治、私法、美学、哲学、宗教等等的观点。”[4]马克思主义基本原理对于我们研究认识中华文明的特质形态,具有深刻的指导意义。

与世界上其他古文明相比较,中华古文明有自己的特质形态。中国地大物博、幅员辽阔。中国的地形由东往西,其海拔呈阶梯式升高。东部平原地区,如黄河中下游与长江中下游,海拔一般在500 米以下,是为第一级台阶。往西为高原地区,如内蒙古高原、黄土高原及云贵高原,平均海拔在1000 米—2000 米之间,是为第二级台阶。再往西便是一系列高大山脉,如祁连山、巴颜喀拉山、唐古拉山、昆仑山等,平均海拔都在4000 米以上,是为第三级台阶。正是这样的地形构造,导致了长江、黄河等大多数河流都由西往东流。《列子·汤问》曰:“共工氏与颛顼争为帝,怒而触不周之山,折天柱,绝地维。故天倾西北,日月辰星就焉;地不满东南,故百川水潦归焉。”[5]这是我国先民用神话的形式表达对地理的认识。在长江、黄河这些大河的沿途,又有许多支流汇入。在这些大小河流的两岸形成了诸多冲积平原,土地肥沃,为农耕生产提供了有利的天然条件。

在气候条件上,中国的大陆区域主要位于北纬15°—55°之间,纬度跨度大,由南到北有热带、亚热带、暖温带、温带、寒温带等差别。即使在同一纬度上,也因海拔的不同而存在温度的不同。

正是这些多样化的地理环境与气候条件,造就了古代中国各文明区之间既有趋同的一般性,又有趋异的特殊性。因此,我们研究中华文明要注意不同的层次。在世界古文明背景下,中华古文明各区域间趋同的一般性就是中国的特殊性,此为第一层次;而在中华古文明内部,又有全国统一性与各区域差异性的关系,此为第二层次;再根据考古学区系类型说的文化历史分析与聚落形态说的社会历史分析可知,即使在同一区域内,还可以再划分更小一级的区系,如仰韶文化可以分为六区五段十九个类型,此为第三层次。我们应该具体分析这些不同层次的同一性与特殊性的辩证关系,最终归纳总结整个中华古文明的特质形态。这是一个重大而长远的国家文化战略课题,任重道远。

马克思主义的辩证唯物主义与历史唯物主义认为,人类文化历史发展过程,始终充满着矛盾运动。在不同历史阶段的众多矛盾中,必然有主要矛盾与矛盾的主要方面。在中国古代不同区域的文明之间的矛盾运动中,黄河文化与黄河文明集中体现了中华文明的特质形态。2019年9月18日,习近平总书记在河南郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会时指出,奔腾不息的黄河同长江一起,哺育着中华民族,孕育了中华文明;黄河文化是中华文明的重要组成部分,是中华民族的根和魂;九曲黄河,奔腾向前,以百折不挠的磅礴气势塑造了中华民族自强不息的民族品格,是中华民族坚定文化自信的重要根基[6]4,11,5。因此,研究黄河文化,阐释黄河文明,具有重要意义。我们要讲好黄河故事,延续历史文脉,坚定文化自信,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量。

二、中华文明史上几个重大历史命题与时代课题

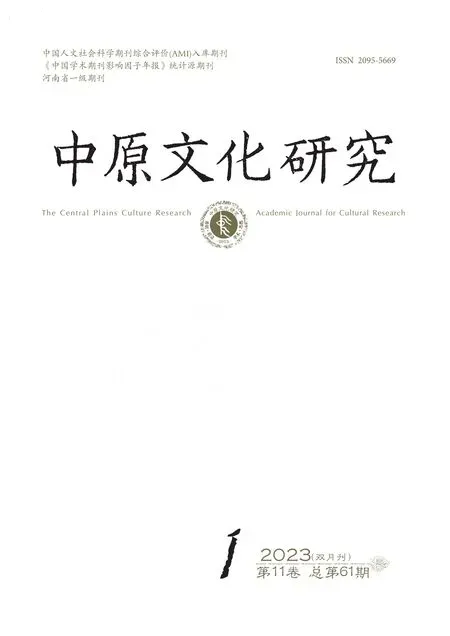

一百年来的中国现代考古发掘与研究证明,早在一万年前,中国已由旧石器时代转入新石器时代,食物的采集者发展为食物的生产者,动物的狩猎者发展为动物的畜养者,从而开启了北方黄河流域的旱地粟作农业区,南方长江流域的水田稻作农业区(图1),以及两个区域内的畜牧生产。这在中国的古代社会发展史上具有里程碑意义。英籍考古学家柴尔德在其《远古文化史》中称这是“人类进化史上的第一次革命”[7]。

图1 中国史前两大农业生产区①

据现已发掘的考古资料可知,中国的这两大农牧生产区占地有三百多万平方公里。一万年来,在这三百多万平方公里内,农牧生产绵延发展,从未间断。这在世界文明史上是独一无二的,是中华文明最深厚的物质文化背景。

一百年来考古是阶段性推进的。从1921年到1978年近60年时间内,考古学的主要任务是在全国范围内以传世文献记载与地方世代传说为线索,尽可能开展空间上的全面性、时间上的系统性发掘。赵辉教授称这是“填补考古发现的时空空白”[8]434。

在此基础上,到20世纪80年代,考古工作进程中,苏秉琦等先生率先提出考古学区系类型研究的观念。到20世纪90年代,又在严文明、张忠培等先生倡导下,展开了考古学聚落形态研究。从21世纪初开始,考古工作者又综合环境考古学、宗教学、文化学、天文学、文字学等多学科,进行了文明起源与早期文明发展的探索,最终取得了重要成果。这就是习近平总书记于2020年9月28日主持十九届中央政治局第二十三次集体学习时所指出的:“考古发现展示了中华文明起源和发展的历史脉络,展示了中华文明的灿烂成就,展示了中华文明对世界文明的重大贡献。”②

现在,我们可以在以上认识的基础上,进一步研究中华文明的特质形态,从而为党的二十大报告所指出的“中国式现代化”与“人类文明新形态”提供有力的理论支撑。如下几个重大历史课题与时代命题值得我们重视。

其一,5000 多年前形成的8 个文明区,有5个在黄河流域,黄河文化成为中华文明的重要组成部分。

1 万年前形成的南北两大农牧生产区到了距今6000年左右时,出现了新的发展变化。考古发现证明,当时的北方农牧区已出现了有关耕作、收割、加工等程序的完整系统的农业工具,南方农牧区也出现了完整的水田整治技术以及引水与排水系统。这样就使各地农业生产田亩得以扩大,农业产品产量得到提高。食物充足了,品种丰富了,同时又促进了人口的增加,社群规模的扩大。

大约到了距今5800年左右,在原来平等散布的众多村落中出现了少量大规模的中心聚落。中心聚落又统筹周围的小村落,从而形成了具有社会分层性质的中心聚落群。如中原地区的陕西华县泉护村,海岱地区的江苏张家港东山村,长江下游的安徽含山凌家滩,长江中游的湖南澧县城头山等,都是典型的聚落中心,其面积可达几十万甚至上百万平方米。与这些分层次的中心聚落群相呼应的是,墓地的大小、随葬品的数量与规格也都出现了明显差别。这些现象都说明,原来平等的原始社会开始向不平等的阶层社会过渡,文明由此萌发。这在人类社会发展史上具有划时代的意义。在学术史上,彻底颠覆了中国古代自夏商周才进入文明社会的传统认识。

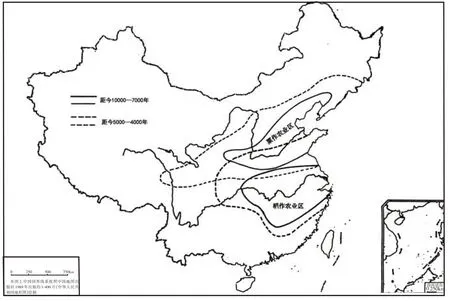

考古工作者根据区系类型学与聚落形态学的方法,将5000 多年前的这些聚落中心进行系统综合的归纳分类,最终在黄河上下、长江南北、长城内外划分出了8 大文明区(图2)。

图2 中国史前8大文明区分布图③

考古学界对这8 个文明区的认识有个发展过程。开始只认识中原文明区、海岱文明区、燕辽文明区、江汉文明区、江浙文明区5 个。后来又认识到黄河上游的甘青文明区,是为“5+1”。后来又增加了巴蜀文明区,是为“5+2”。最近几年因为发现石峁聚落中心、芦山峁聚落中心等,才有了河套文明区,是为“7+1”。

值得注意的是,在这8 个文明区中有4 个文明区(中原文明区、海岱文明区、河套文明区、甘青文明区)都在黄河流域。此外,由于在距今4600年之前与距今4000年之后,黄河曾经从今郑州开始向北流,经今安阳、邯郸、石家庄而由天津入海,因此燕辽文明区也在黄河流域范围内。这样就有5 个文明区与黄河有关了。习近平总书记指出:“黄河文化是中华文明的重要组成部分,是中华民族的根和魂。”[6]11黄河蕴含了中华民族的远古文化基因,黄河文化在中华文明史上处于核心地位,这些都应该从1 万年来的两大农牧生产区与5000 多年前形成的8 个文明区中去做具体分析与系统研究。

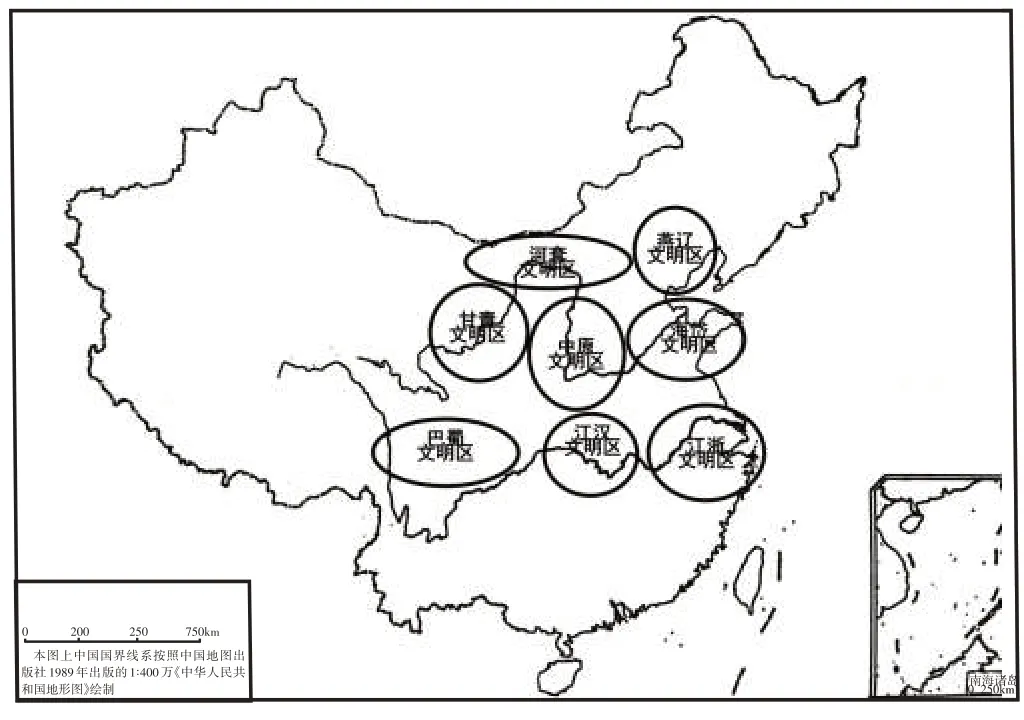

其二,两大农牧区发展扩大,到距今5000年左右,在黄河中下游地区汇合叠加,催生了夷夏东西族群的联盟发展。

在距今1 万年至5000年之间,北方旱地粟作农牧区主要是在黄河中下游与燕辽地区,而南方水田稻作农牧区主要在长江中下游地区。这两个农牧区相互之间没有连接。后来随着这两个农牧区范围的扩大,南方的农牧区在东西空间上扩展到了长江的上游,在南北空间上发展到了黄河中下游。北方的农牧区在东西空间上扩展到了黄河上游,在南北空间上发展到了黄河中下游以南。这样,这两大农牧区在黄河中下游就交叉叠合发展了(图3)。

图3 中国史前两大农(牧)业生产区交叉图①

两大农牧区的交叉叠合,极大地促进了黄河中下游地区粮食产量的增加与农牧产品品种的丰富。这两种不同的生产方式的融合,又促进了该地区生产力的率先发展,带动了该地区文明的进步。

从《左传》《国语》《尚书》《逸周书》《山海经》以及《史记》等文献的相关记载可知,黄帝、炎帝两大部族集团分别从陕西泾水上游与渭水上游向东发展,直到中原地区,并与海岱地区的东夷部族集团有强烈的碰撞交流。这些文献中所记载的共工、朱明、颛顼、祝融、蚩尤、少昊、太昊、重、黎、夔、烈山氏、皋陶、伯益、尧、舜、禹、稷、契等神话传说人物所代表的部族,都活动在黄河中下游地区。

这不是偶然的。傅斯年先生在《夷夏东西说》中,总结五帝时代晚期出现的夷夏东西两大部族集团实行的联盟禅让制[9],对中华民族统一体的形成,对中华民族精神的凝练,都产生了重要影响。以前我们只知其然,而不知其所以然。考古学为我们展示的两大农牧区在黄河中下游地区的交叉叠合发展,才是产生上述古史传说中的部族活动的真正历史原因。

其三,中华文明由“多元并行”到“多元一体”再到“多元一统”的发展演进,都体现在黄河流域。

前文所指出的5000年前形成的8 个文明区,在五帝时代1000 多年文明起源过程中,基本上都保持了各自的特点,形成了区域内的发展体系。如,海岱地区的发展:后李文化—北辛文化—大汶口文化—山东龙山文化—岳石文化;中原地区的发展:裴李岗文化—大河村文化—仰韶文化(庙底沟类型、王湾一期二期)—中原龙山文化(陶寺文化、王湾三期)—二里头文化等。8 个文明区之间虽有碰撞交流,但没有动摇区内的系统发展。我们因此称五帝时代的中华文明起源阶段表现为“多元并行”的格局。

然而,这种“多元并行”发展格局到了五帝时代晚期,出现了深刻变化。这就是文献学上所反映的,五帝时代晚期夷夏联盟二头禅让民主制,到禹、启时代发展为部族联盟一头共主世袭专权制了。考古学上也出现了周边文化向中原地区汇聚的现象。原来“多元并行”的发展格局便开始转为“多元一体”的发展格局了。这种格局随着夏商周三代的政治、经济、文化中心都在中原而得到了进一步的巩固。

必须指出的是,夏商周三代虽然已经进入早期文明发展阶段,但在文明形态上却表现为以父权制家族公社为特征的部族血缘管理模式。夏代仍然是以夏部族为“共主”的部族联盟制,商代是以商族为“王主”的方国联盟制,西周是以周族为“君主”的封国联盟制。这种以族群血缘管理为特质形态的文明国家,与恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》中所总结的古希腊、古罗马以地缘管理为特质形态的文明国家,有鲜明的区别。

中国的地缘管理是从秦汉郡县制的建立才开始的。因此,中华文明的发展经历了五帝时代文明起源阶段的“多元并行”发展格局;到五帝时代晚期,经夷夏联盟禅让制的过渡,而发展为夏商周三代早期文明阶段的“多元一体”格局;再经过春秋战国时代的族群血缘管理向郡县地缘管理的过渡,而发展为秦汉以后成熟文明的“多元一统”格局。这些发展变化主要体现在黄河流域。因此,研究好这个课题,对于阐释今天的中国特色社会主义现代化道路,具有理论建构意义。

其四,治理黄河、改道黄河与中华民族精神的形成。

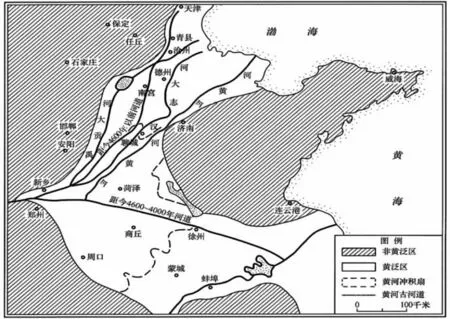

黄河的源头在青藏高原。其上游在甘肃、宁夏境内由西南往东北向走。经内蒙古境内的河套弯曲之后,又改变为沿山西省西侧由北往南走。到了河南西部的三门峡,河水又改变方向由西往东走。当黄河到了河南郑州、开封地段时,由于东部泰沂山脉的阻挡,河水出现了两种可能的流向:或折向东北由河北平原入渤海,所谓“北线”;或折向东南,由淮北平原入黄海,所谓“南线”。

在黄河发展史上,这两种流向曾有多次变化,而且神话传说中的种种治水运动都与黄河的这些南北改道有关。但黄河的改道发生在何时?又是如何改道的?过去由于缺乏科学知识,无法获得答案。20世纪以来的百年考古与地理科学研究,才使这一问题有了科学认识。

地理学家们根据河北平原的沿海贝壳堤与淮北平原的沿海贝壳堤变化的研究,获得了一组黄河南北改道的数据④。而考古学家们根据中原地区的仰韶文化、龙山文化、二里头文化,与海岱地区的大汶口文化、龙山文化、岳石文化的布局变化方面的研究,也获得了有关黄河改道的认识[10]。令人惊喜的是,地理学家与考古学家研究黄河改道的结论基本一致。

1.距今6500—4600年间,黄河由华北平原入渤海(北线);2.距今4600—4000年间,黄河由淮北平原入黄海(南线);3.距今4000—2200年间,黄河由河北平原入渤海(北线)。(图4)

图4 黄河冲积扇及史前黄河下游南北改道流向图⑤

可以想见,这三次黄河改道对黄河中下游地区的先民所产生的冲击、影响是很大的。估计在距今5000年前由于生产力低下,部族分布疏散,人员稀少,在黄河改道过程中先民们只能是被动迁徙。而到了距今4600年与距今4000年的两次黄河改道过程中,先民们已经开始主动与黄河作斗争了。

其中距今4000年左右发生的黄河改道,就是文献记载中的黄河中游华夏部族集团在大禹率领下主动与黄河下游伯益率领下的东夷部族集团联合治水。治水的过程是由南往北:先治理淮北平原的汝、颍、淮、泗等河流,后治理黄河及其支流洛水、济水等。治水的结果是让黄河由南线入海改为由北线入海。相关记载见于《尚书》的《尧典》《益稷》《禹贡》三篇,《山海经》的《大荒北经》《海内西经》,《孟子》的《滕文公》《离娄》,《国语》的《周语》《晋语》,《楚辞》的《天问》,《荀子》的《成相》,《韩非子》的《外储说》,以及《吕氏春秋》《淮南子》《史记》《汉书》等。

大禹、伯益等所代表的夏、夷两大部族集团联合治水并且成功的过程,具有多方面的意义。其一,根据地势的高低对各大小河流进行具体的疏通,所谓“高高下下,疏川导滞”“决汩九川,陂障九泽”(《国语·周语下》)。对一些比较大的河流,如南线的淮河、北线的济水,都让它们自行入海,以分解两大平原的水量。在此基础上,让主要河流黄河往北走,并吸纳沿途各支流。这是先民们认识自然、利用自然、最终把握自然规律的具体反映,是勇于斗争的表现。其二,在治水过程中,两大部族集团联合奋斗,克服重重困难险阻。《荀子·成相》曰:“禹有功……躬亲为民,行劳苦,得益、皋陶……为辅。”《绎史》卷12 引《随巢子》载:“禹娶涂山治鸿水,通辕山,化为熊。”这些都体现了踔厉奋发、勇于斗争的大无畏精神。其三,在治水过程中,大禹担任酋长的夏部族发挥了组织协调、分工合作的指挥作用,进而在部族联盟集团中树立了威信,最终催生了以夏部族一头共主的部族联盟为社会组织的早期文明形态的产生。这是中华民族勇于胜利的精神体现。大禹治水、改道黄河所体现的智慧与精神,正是我们坚定历史自信、增强历史主动的最深远的文化基因。

在中华文明发展史上,值得我们去探索总结的重大历史课题有许多。除以上所举的例子外,还有如虞、夏、商、周、秦五大部族集团都在黄河流域生息发展,在中华文明史上都产生了深远影响。分析这些部族的成功原因,应该是很有意义的。曾有学者指出,黄河流域独特的土壤结构、充足的水利资源与合适的气候温度是促成这五大部族先后进入文明时代的重要条件。除此之外,是否还有其他原因呢?诸如五帝时代从东北到海岱再到江浙的东部半月形玉器文化带,与五帝时代晚期至夏商周三代从东北经内蒙古、宁夏到甘青地区,再到云贵高原的西部半月形青铜文化带,是否与虞、夏、商、周、秦五大部族的先进发展有直接联系?

再如,黄河的下游通过渤海、黄海促成了东北亚海上丝路文化带的形成;在黄河上游向西部连接,又有欧亚草原丝路文化带的形成;再由黄河上游向西南方向开拓,还有西南亚山地丝路文化带的形成。这些都是值得我们深入研究的重大课题。这对于我们今天在中国式现代化道路实践中,倡导构建人类命运共同体,都具有历史佐证意义。

三、坚持“两个结合”,建构中华文明“三大体系”

习近平总书记在2021年7月1日的《在庆祝中国共产党成立100 周年大会上的讲话》中提出,坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合。在党的二十大报告中,习近平总书记又对“两个结合”原则作了全面系统的阐述。我们强调中华文明起源与发展的特质形态研究,既是为了认识过去,更是为了把握当代,谋划未来。我们深入研究前文提出的几个重大历史课题与时代命题时,都必须坚持“两个结合”,着力建构中华文明的“三大体系”。

其一,深入研究阐释中华文明起源所昭示的中华民族共同体发展路向和中华民族多元一体演进格局。

考古区系类型学与聚落形态学的研究表明,由于地理环境、气候条件的不同,五帝时代中华文明起源过程中8 个文明区各有特色,“多元并行”发展。而到了五帝时代晚期至夏商周三代出现了向中原汇聚的“多元一体”发展格局。这期间,各文明区内部的各种文化类型是如何相互影响的,各文明区之间又是从什么时候以什么方式进行交流融合的,融合的内容又是什么,最后各文明区内部与各文明区之间保留了哪些个性,又融合提炼了哪些共性,等等,都需要我们做出系统的解释。正如赵辉教授所指出的:“考虑到各地史前文化既有自主发展的一面,彼此又存在各种联系、交流,其背后社会的演进也应该是既有自己的特点,也有相通的部分。那么,在个案式的研究之后,还要做个案之间的比较研究。如此才能揭示出各史前社会文明化进程的具体特点、道路,以及它们又分别以怎样的方式、怎样的内容参与了中华文明的总进程,而最终沉淀或凝聚成中华文明的特质特点的。”[8]438

在这个研究过程中,马克思主义的“世界历史”理论对我们是有指导意义的。我们要以马克思主义的生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的辩证统一关系为指导,具体分析各文明区内部与各文明区之间的融合发展过程。正如马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中所指出的:

各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大,各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史。[11]

马克思、恩格斯所说的“各民族”,在中华文明史上可以类比为文明起源阶段的“各部族”。五帝时代文明起源阶段的8 个文明区“多元并行”发展时,基本上是“闭关自守”的。但随着生产力的发展,社会分工的细化,各文明区之间的交往开始了。所以,历史也就在愈来愈大的程度上成为整个中华文明的历史。马克思在《政治经济学批判导言》中指出:“世界史不是过去一直存在的;作为世界史的历史是结果。”[12]同样,中华文明的“多元一体”格局也不是一开始就存在的,作为“多元一体”的中华文明,是“多元并行”文明起源的结果。

其二,研究阐释中华文明起源发展过程中所形成的精神特质,阐明中国式现代化新道路的深厚文化底蕴。

由于农牧文明的发展,我们的祖先开始观察日月星辰的变化运动对人类生产、生活的重大影响,探寻山川土地与农牧丰歉的因果关系,从而有了“天人合一”“阴阳互补”“终而又始”“循环上升”“万物有灵”等观念。这是中国式现代化“人与自然和谐共生”理念的传统文化基因。又由于农牧文明的发展,需要人丁兴旺,因而有了“以农立国”“以民为本”的思想。农作物经历春生、夏长、秋收、冬藏四季变化,又促使古人观测天象、归纳节气,由“天道”而探索“人道”,因而有了“张弛有度”“休养生息”“奋发有为”“勤俭节约”等观念的形成。这些都与当今中国式现代化的“全体人民共同富裕”观念相一致。此外,农牧生产的发展需要族群定居、共同协作,因而成就了与西方地缘管理相区别的、以血缘管理为特征的中华文明形态,从而有了“敬老爱幼”“守望相助”的传统伦理观,“家国一体”“保家卫国”的爱国主义精神,等等。

总之,“我们必须坚定历史自信、文化自信,坚持古为今用、推陈出新,把马克思主义思想精髓同中华优秀传统文化精华贯通起来、同人民群众日用而不觉的共同价值观念融通起来,不断赋予科学理论鲜明的中国特色”[1]14。党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。我们完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务,实现第一个百年奋斗目标,中国越来越走近世界舞台的中心。随后,我们又开启了实现第二个百年奋斗目标新征程。从二〇二〇年至二〇三五年基本实现社会主义现代化;从二〇三五年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。随着中国式现代化全面推进中华民族的伟大复兴,中华文明的特质形态将越来越得到世界人民的尊敬,中华优秀传统文化也更将走向世界。

注释

①图1、3 参见张忠培、严文明:《中国远古时代》,上海人民出版社2017年版,第633 页,据《中国史前两种农业体系分布图》改制。②《习近平在中央政治局第二十三次集体学习时强调 建设中国特色中国风格中国气派的考古学 更好认识源远流长博大精深的中华文明》,《光明日报》2020年9月30日第1 版。③图2参见张忠培、严文明:《中国远古时代》,上海人民出版社2017年版,第636 页,据《新石器时代黄河、长江流域的主要文化区》图改制。④赵希涛:《渤海湾西岸全新世海岸线变迁》,刊于中国科学院地质研究所、国家地震局地质研究所:《华北断块区的形成与发展》,科学出版社1980年版,第302-310 页;赵希涛、张景文:《海陆变迁与海面变化》,刊于仇士华:《中国14C年代学研究》,科学出版社1990年版,第251-253 页;顾家裕等:《苏北中部滨海平原贝壳砂堤》,《沉积学报》1983年第2 期,第47-59页;耿秀山:《黄渤海地貌特征及形成因素探讨》,《地理学报》1981年第4 期,第423-434 页。⑤图4转引自王青:《环境考古与盐业考古探索》,科学出版社2014年版,第151 页。