基于知识建构的整本书阅读推进策略

陈志锋

【摘 要】在进行整本书阅读时,学生常带有浓厚的兴趣,但他们的阅读一般都处于浅层,难以持续深入。而知识建构理论为阅读走向深度打开了一道门。具体而言,教师可通过“提出真实的问题,启动阅读;聚焦有前景的问题,维系阅读;建构学习社区,升华阅读”来推进整本书的持续阅读。

【关键词】知识建构;整本书阅读;问题

读书要读整本。虽然业界对开展整本书阅读逐步达成了共识,但仔细审视,不难发现,目前整本书阅读教学尚存在缺陷,大多仅停留在“学生简单摘抄字句”“师生简单对话”等浅层,其本质是围绕教师个人设定的阅读目的,开展任务式学习,忽视了学生的阅读个性和差异,从而影响了对学生个体阅读兴趣的培养。

知识建构理论认为,培养学习者知识创造能力最直接的途径,是把传统的以知识掌握和技能获得为目的的学习转变为以发展学习社区内的公共知识为目标的知识建构。该理论正好能为推进整本书阅读提供解决办法。南京师范大学张义兵教授的团队在知识建构领域进行了多方面的研究,就如何运用知识建构教学促进深度阅读给出了相关启示。借鉴相关研究成果,教师可以问题为开端,引导学生借助探究性阅读展开实践,推进整本书的持续阅读。下面以张天翼的《宝葫芦的秘密》为例,谈一谈具体的教学策略。

一、提出真实的问题,启动阅读

创设真实的生活情境能够激发学生的求知欲。在整本书阅读教学中,教师需要结合学生在日常生活、学习中看到、听到和接触到的真实问题,建立一个宽松、民主、安全的知识建构情境。比如,在学生的“最近发展区”中,多少有关于“孙悟空”“猪八戒”等人物的知识。若要引导学生阅读《西游记》整本书,可以从与学生聊想象开始:如果你有《西游记》中孙悟空七十二变的本领,你最想做什么?你最喜欢《西游记》里的哪个人物?……只要给学生讨论的空间,他们立刻就会兴奋起来,无所不谈。

刚开始带领学生阅读《宝葫芦的秘密》这本书时,教师发现,学生使用的图书版本众多。于是,在学生快速浏览完故事情节后,教师提出一系列问题,逐步把学生带入整本书的研究情境:“能说说你这本书的来历吗?”“能否用一两句话介绍一下你这本书的封面?”“你最喜欢的人物是谁?”“你觉得最有趣的情节是什么?”……这种贴近学生实际的开放性问题,很容易调动学生的积极性。学生有话可说,也愿意与大家分享。

然而,上述问题都是由教师提出的,而知识建构教学的关键在于,要引导学生自主提出个性化的问题。学起于思,思源于疑。有了疑问,才能激发学生的好奇心,激发学生思维的积极性。疑问的提出以学生在真实情境中的自主探寻为基础。教师要让每个学生基于自己的“最近发展区”,提出发自内心的问题与观点。

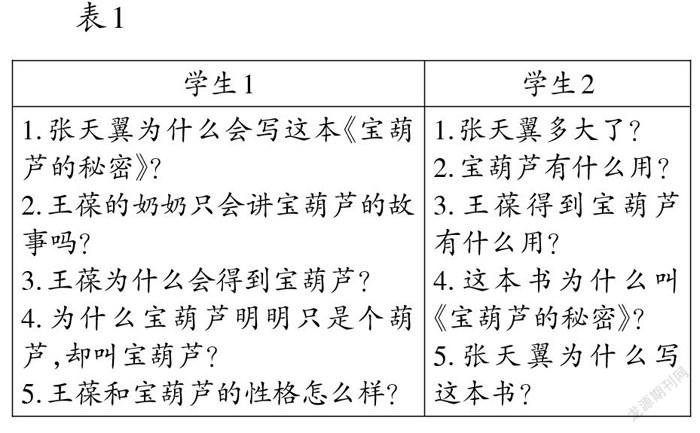

学生最初提出的问题可能会停留在表面,或者有很多重复(如表1)。

从知识建构教学的角度来说,班级成员提出多样化的问题只是第一步,接着教师要引导全班对问题进行分类:一是文字类,这类问题指向字面意思,学生可以很快在书中找到答案,如学生2所提的问题1;二是推断类,这类问题的答案要在书中仔细查找才能获得,这就需要学生认真阅读,如学生1所提的问题5;三是评价类,这类问题的答案书中没有直接点明,学生需要自己思索得出,如学生1所提的问题1和学生2所提的问题5。

前两类问题大部分可以通过小组交流得到解决。教师可以安排同桌二人互相呈现各自的问题,在同桌陈述问题时仔细倾听,与自己的问题进行比较,并做好记录。记录符号和表示的含义如下。

R我现在已经找到答案了。

★没人提这个问题。

◆别人也有同样的问题。

◎我真的很想知道答案。

学生在共同探讨和研读中解决了很多个性与共性的问题,教师可以邀请几组学生汇报讨论的成果。在这一过程中,学生又会萌生新的问题(如表2)。

二、聚焦有前景的问题,维系阅读

教师要对学生提出的问题进行一定的筛选,从中找出有价值的问题,即“有前景的问题”。在问题探究的过程中,学生的对话通常分为共享型对话、协商型对话和升华型对话三类。三类对话由浅入深,层层递进。共享型对话不易形成包含冲突、评论等内容的高水平对话;协商型对话则是实现观点升华、形成社区知识的必经之路;升华型对话能形成对研究主题的深层认识。因此,教师应选择协商型对话和升华型对话主题,进而为个体、小组、班级确定下一步需要深入探究的内容,并论证需要持续深化的问题,以引导学生从多角度、多层面分析问题,比较彼此的异同,逐步达成对阅读的深层认识。主要教学环节如下。

1.组织全班给问题分类。所有学生把自己的问题写在便利贴上并贴到知识墙上,教师和学生一起对问题进行汇总、分类,以确定探究内容。学生提出的问题可以大致分为三类:作者、情节、人物。根据话题的分类,学生自由组合,对问题进行甄别,从中挑选出有价值的问题。

2.设立契约,建立阅读研究的规则。为了让学生围绕一个主题进行有效的交流,实现个人问题的升华和知识的构建,教师要与学生一起探讨、确定知识建构的规则,并将规则张贴于知识墙上。规则示例如下:(1)小组需要齐心协力完成这项任务;(2)每个同学都要发表自己的看法;(3)其他同学发言时要仔细倾听;(4)看法没有对错,当与其他同学看法不一致时要友好讨论;(5)多搜集资料或向老师请教,使看法更具有说服力。

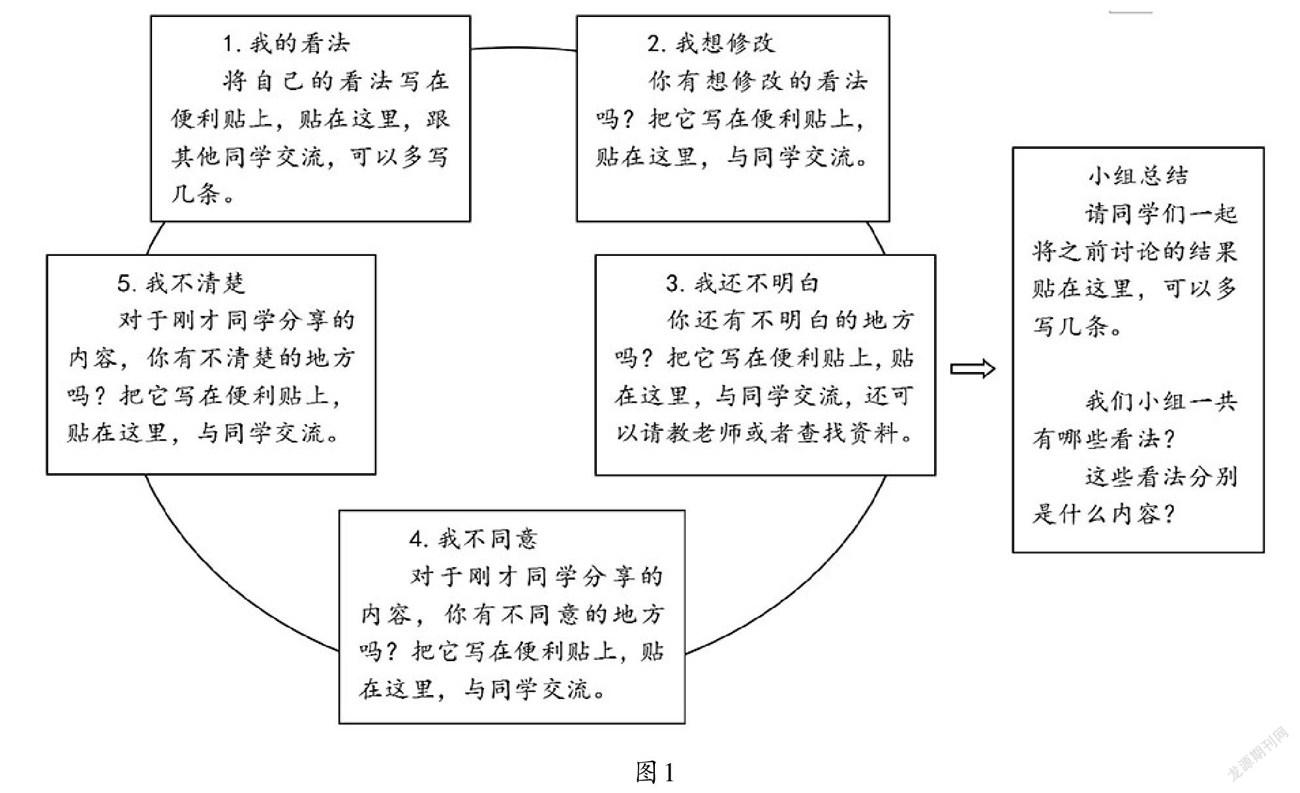

3.聚焦观点,有效推进问题的解决。教师给每个小组发放便利贴和观点发展支架(如图1),简要介绍观点的发展步骤。教师巡查各组,提供适当的帮助。

三、建构学习社区,升华阅读

通过对问题的探讨,学生的观点能够超越简单层次,逐渐走向深层。学习者会把最初的观点罗列到一起,接着用口语、文字、概念图等对其进行概括分类,从而将一些观点升华为系統性、理论性的认识,形成对问题的深度解释。只是这种建构不以寻找答案为目标,而是以建构学习社区为目标,为进一步形成更复杂的观点做准备。由此,阅读成为副产品,阅读者围绕新问题进行新一轮的学习,不断将阅读推向更深层。

1.及时整合观点。各小组在充分讨论交流的基础上,对本小组的问题进行整合,形成新的具有共性的可探究的问题,也就是新的“有前景的问题”。比如:《宝葫芦的秘密》一书中提到了哪些人?他们分别有什么特点?这些人物之间是什么关系?他们对推动故事的发展又起到了怎样的作用?

2.將知识可视化。学生在课前对小组集中研究的问题进行梳理,并通过简笔画、思维导图等形式呈现研究成果。这一环节让教师针对学生的课后探究形成更为清晰的思路,也有助于学生在观点概括、升华阶段为深度讨论带来新的思路。同时,这些可视化图表也能给学生研究成果的产出带来启发。

3.开展班级分享。知识建构关注学习社区内的公共知识与协同认知责任。每一个阅读者都需要了解他人的观点,对他人的观点提出自己的看法,并帮助同伴改进观点;同时,每一个人也需要吸收他人的观点,升华自己的观点,进而促进共同体知识的形成。学生要在小组内进行合理的分工,并把各自小组的研究成果在班级里进行分享。既可以用思维导图、文字创作等形式进行展示,也可以自编剧本进行表演。其他小组的成员则需要认真倾听,并对展示的小组进行提问。这样,班级内就形成了交流、补充和协商的学习社区,各个小组在自己原有的观点、问题上,也有了新的思考和改进。此时学生1和学生2所在小组又有了新的问题,如表3。

围绕这些问题,各小组继续进行了新的探究式阅读。为了解决“想不劳而获的故事还有哪些”这一问题,学生2所在小组阅读了很多故事,最终罗列了《不劳而获的乌鸦》《贪吃的乌鸦》《不劳而获的农夫》《守株待兔》《只想不劳而获的穷汉》等故事。学生1所在小组也围绕他们的新问题进行了大量的阅读,最后他们用思维导图呈现了成果。他们经过研究发现:“安徒生小时候家里很穷,所以他写的一些童话体现了生活的残酷。他喜欢用故事来讲述道理。张天翼的作品写得生动有趣,喜欢用夸张手法设置一些好玩的情节,如《大林和小林》。”

在整本书阅读的过程中,学生是阅读的主体,问题是阅读的导向,合作分享是阅读的原动力。这种“以问导学”阅读策略的实施,使学生阅读的广度和深度都产生了惊人的质变。这样的整本书阅读是没有尽头的,充满着无限的创造力。更重要的是,这种研究性阅读是学生自主进行的,学生乐在其中。

参考文献:

[1]张义兵.知识建构:新教育公平视野下教与学的变革[M].南京:南京师范大学出版社,2018.

[2]顾梦婷.运用知识建构教学促进小学生深度阅读的研究[D].南京:南京师范大学,2018.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

(南京师范大学附属邗江实验小学)