从《饿乡纪程》《赤都心史》看瞿秋白的“推求”(上)

赵一心

1923年初瞿秋白回国时的留影

“推求”是建党时期那一代先进分子“最终接受科学社会主义”的重要方法和途径。100多年过去了,当年先进分子追寻和选择科学社会主义的样貌已被历史推远,而瞿秋白留下的记录他1920年赴俄采访实践历程和心路历程的《饿乡纪程》《赤都心史》这两部纪实文学作品,以灿然洋溢的文学语言、发自内心的真实情感、细腻入微的写生笔法,为后人提供了一份相对完整、堪称系统的、以“推求”为主要方法和途径“最终接受科学社会主义”的历史记录,今天读来依然有重要的启迪。

一、瞿秋白“最终接受科学社会主义”的方法和途径侧重于“推求”

1.“推求”是那一代先进分子最终选择科学社会主义的主要方法途径之一

《中国共产党历史(第一卷)》在记述中国共产党成立的伟大意义时指出:“以救国救民为己任的中国先进分子则又一次向西方寻求救国救民的真理,介绍和传播国外的各种新思潮,从中探求改造中国社会的各种新方案。他们在反复进行分析、实验、比较和推求后……中国先进分子终于选择科学社会主义作为改造中国社会的武器,选择走俄国十月革命的道路,并根据列宁的建党学说组建起中国无产阶级的政党。”从字面理解,“分析、实验、比较和推求”既具有整体性,它反映了那一代先进分子理论选择和道路选择的基本思维特征和实践形态,是作为最终完成对科学社会主义选择的一种合力而存在;同时它又是四种不同的方法和途径,反映了那一代先进分子不同个体、出于不同原因和条件,在理论选择和道路选择中的不同特点。相比较,前三种方法和途径更侧重于直接的感性对比,而“推求”则是一种理性意味更加浓厚的“后知”。这不是说这四种方法和途径,对每个个体就是一对一的、排他的,它们是可以、实际上也是综合运用的;也不是说这四种方法和途径只能是孤立存在,而不能相互作用融会贯通的,但同时也要看到,不同个体、不同问题,因条件不同自然地、不可避免地会以其中的一种或者几种方法和途径为主。更重要的是,它作为当年气象纷呈的理论探索和道路探索的客观存在和历史记忆,至少显示了这样一些意义:第一,那一代先进分子为救国救民所进行的理论选择和道路选择动用了各种方法,心情是那样的急切而不辞艰难;第二,那一代先进分子理论选择和道路选择所遵循的方法和途径符合正确认识世界规律性要求,使“最终接受”的理论能够建立在科学理性基础之上,保证了中国共产党“一开始就是一个以马克思列宁主义为基础的党”;第三,作为“最终选择科学社会主义”的成功方法和途径,为后来的人们认识真理、检验真理、坚持真理提供了世界观和方法论上的历史智慧和历史借鉴。

2.瞿秋白对科学社会主义的接受呈现推究和探索的特点

当年“最终接受科学社会主义”的人们,并不都是从推究和探索的方法入手认同和拥抱这一理论的。虽然,对五四前后那一代先进分子来说,来到中国不久、特别是“十月革命一声炮响”送来的马克思主义是陌生的,对它的正确性和适用性的认识,客观上存在一个需要求证的过程。但中国迫切需要新的思想引领救亡运动,迫切需要新的组织凝聚革命力量,便决定了这个过程是急促的。从李大钊在中国比较系统传播马克思主义算起,到1921年7月中国共产党诞生,那一代先进分子接受科学社会主义的时间也就是两三年的光景,其中一些人时间更短。《中国共产党的九十年》引用了瞿秋白的一段话:“帝国主义压迫的切骨的痛苦,触醒了空泛的民主主义的噩梦。”“所以学生运动倏然一变而倾向于社会主义。”这并不表明人们全然弄懂和接受了科学社会主义,但它确实大大强化了人们对社会主义这个选项的关注乃至青睐。也因为如此,不少先进分子很快实现了向马克思主义的思想转变。

瞿秋白既不像毛泽东那样在1920年大约半年的时间内,完成了向马克思主义者的转变,当时的瞿秋白尚在第一次赴俄采访途中;也不像周恩来那样,虽在1921年1月思想“本未大定”,但实质上只是在英俄“两种改革社会的途径中”进行着“比较”,并在心中已经建立起“俄式革命”的选项;同时也不同于他的同乡和入党介绍人张太雷,后者在五四运动的第二年,即1920年就参加了北京共产党小组,站在了马克思主义政治立场上。瞿秋白在1920年10月中旬踏上赴俄采访旅途时,社会主义对他来说还是“隔着纱窗看晓雾”。这一方面显示瞿秋白较为准确地叙述了当年探索者对社会主义心存茫然的普遍现象;另一方面,也是具有特殊意义的是,说明当时的瞿秋白更重视要捅破“纱窗”去弄清社会主义的真相,而不仅仅以“诸路皆走不通了的一个变计”而直接加以接受。尽管1920年3月李大钊等创立“马克思学说研究会”不久,瞿秋白便参加了这一组织;也尽管他的同事郑振铎曾回忆“秋白那时(一九二〇年六月)已经有了马克思主义者的倾向”,但与同道相比,他对科学社会主义的接受程度,主要还是表现为“倾向”。李子宽曾追忆:“五四运动起,秋白被推为俄专学生代表,与各校联系活动……一日秋白问我:北大政治系亦研究社会主义否,我答以仅偶然提到,并未呼起注意或详作诠释。秋白谓‘应该研究一下’,语至此截然而止。”可以发现瞿秋白当时对社会主义的“倾向”还是停留在“应该研究一下”。联系“隔着纱窗看晓雾”一说,可以这样认为,此时瞿秋白对社会主义的倾向,主要还是停留在“关注”这一层面上。

3.赴俄采访成就了瞿秋白对科学社会主义的推究和探索

历史给了瞿秋白一个特殊机遇——赴俄采访,为他廓清蒙在社会主义上的“晓雾”,提供了比其他人更为有利的条件:与那些没有出国的人相比,多了一份异域(包括长途旅行)的考察经历;与留法的周恩来、陈延年、赵世炎等人在法、德等地直接考察资本主义社会现状相比,赴俄采访让瞿秋白走进了科学社会主义的试验场,更加直接地了解和感受社会主义;与周恩来、蔡和森等出国前已经明显倾向于科学社会主义,并已经参与了对这一主义的传播的人相比,瞿秋白多了一份在现场决定自身政治选择的特殊体验,进而较为完整地按照从感性到理性的过程,完成了对科学社会主义的选择。对赴俄采访,瞿秋白充满期待:“我决不忘记你们,我总想为大家辟一条光明的路。我愿去,我不得不去。我现在挣扎起来了,我往饿乡去了。”这段写于《饿乡纪程》绪言中的话,人们耳熟能详,“总想为大家辟一条光明的路”成为瞿秋白当年追求、探索真理乃至他光辉一生的标志性语言。但回到历史场景,这段话更多的是表达了他对获得弄清“未知”机会的庆幸,和对可能摆脱“阴影”的渴望。为此,他用当年伯夷叔齐“不食周粟”来形容当时所产生的精神上的快感:“清管异之称伯夷叔齐的首阳山为饿乡,——他们实际心理上的要求之实力,胜过他爱吃‘周粟’的经济欲望。——我现在有了我的饿乡了,……他始终是世界第一个社会革命的国家,世界革命的中心点,东西文化的接触地。”

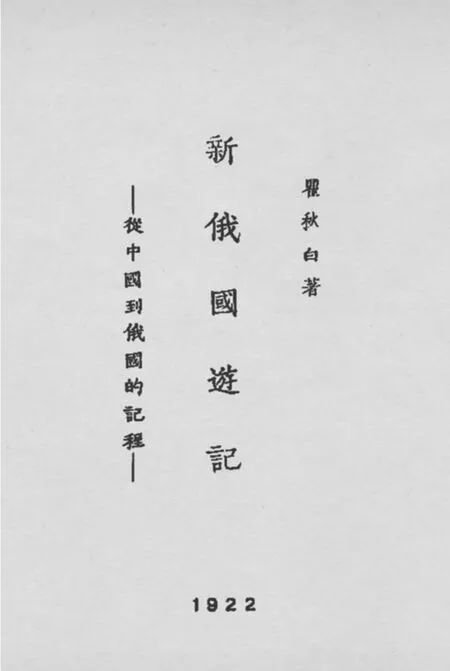

1922年商务印书馆出版的 《新俄国游记》,即《饿乡纪程》

二、《饿乡纪程》《赤都心史》呈现了瞿秋白由“推求”到接受科学社会主义较为完整的过程

瞿秋白对科学社会主义的探索和推究不能说就是始于1920年那次赴俄采访,但可以肯定地说,他对科学社会主义的最终选择,完成于此次采访过程中。《饿乡纪程》和《赤都心史》较为清晰和详实地揭示了这一过程。

1.“推求”课题的确立

《饿乡纪程·一至五》,记录了瞿秋白赴俄前夕到1920年10月18日离开天津时的行迹和思想,传达出他这次赴俄采访肩负的使命,这个使命就是——“倒悬待解”,就是“总想为大家辟一条光明的路”。《饿乡纪程》正文第一篇是一首题为《无涯》的诗:“‘我’无限,‘人’无限。笑怒哀乐未厌,满天痛苦谁念,倒悬待解何年?知否?知否?倒悬待解,自解解人也;彻悟,彻悟,饿乡去也,饿乡将无涯。”这首诗写于1920年12月1日,此时瞿秋白乘坐的火车,已经在去俄国的路上蹒跚行走了一个多月。瞿秋白把这首写于途中的诗置于正文篇首,不仅使《饿乡纪程》一开始就呈现出鲜明的文学色彩,更是显示出他把“推究、探索未知”当作这次北行目的的思想自觉。

与其他先进分子一样,瞿秋白对于改造中国社会具有较早的觉悟和敏感,是站在时代前列的。粗略统计,从参加五四运动到赴俄采访前的一年多时间里,他在《晨报》《人道》《新社会》等报刊上发表了与改造社会有关的政论文20余篇。这段时间,正是马克思主义开始系统传播的时间,而瞿秋白则以一个探索者的身份,进行着他对改造社会的研究和思考。1920年1月,瞿秋白在《新社会》第8期发表了《社会运动的牺牲者》一文,对社会改造等问题提出自己的看法,认为:“改造社会非创造新的信仰、新的人生观、改革旧制度、打破旧习惯不可,而这件事情决非一时的群众运动所能做到。……社会运动的牺牲者,要去做社会运动,应当没有无限的轻信心,没有极端的感情,不受无意识的暗示,而有积极的怀疑心,有沉静的研究心,有强固坚决的毅力。”这段话显示,在改造社会、救国救民这个问题上,他有着与其他先进分子一样的心情和追求,同时也可以看出,那时的他,更多的是提出问题和寻找解决的思路,头脑中尚未有清晰的方案选择,对当时包括社会主义在内的各种思潮和理论是以“积极的怀疑心”对待的。甚至当年参加马克思学说研究会也是出于“对于社会——尤其是社会主义的最终理想发生好奇心和研究的兴趣”。而这次赴俄采访客观上将他推向了苏俄,主观上因应了他积极怀疑的心理,进而使他对科学社会主义的推求变得那样顺理成章甚至难以回避。

2.由此及彼的思考

瞿秋白著《饿乡纪程》和《赤都心史》封面

《饿乡纪程·六至九》,记录了瞿秋白赴俄旅途中中国境内的一段路程——从天津到哈尔滨,可以将它看作是他这次“推求”之旅具有实质意义的第一程段。这部分,用大量笔墨记载了“奉天是中日相混,长春、哈尔滨又是中俄日三国的边界。哈尔滨简直一大半是俄国化的生活了”。这样一种只有半殖民地才能看到的怪异景象,刻画了当时那里的日本人、俄国人以及“经三重‘国家’的麻烦”的中国人。然而他的目光和思绪从未离开弄清苏俄、弄清社会主义。他不仅在哈尔滨就开始“每天出去访问俄国朋友,调查俄国的工人组织,并且搜集一些俄文书报,以为研究劳农政治的材料”。更重要的是,他有针对性地“以知道的条件为据”开始了关于社会主义的理性思考,比如:“俄国旧日经营的西伯利亚一直到北满一带,生生开辟出来的荒地,历年以来,虽渐渐的一方面资本主义化,一方面孕育劳动运动,始终经济生活还是保存落后民族的特点,如此‘非现代’的经济生活里,如西伯利亚,如哈尔滨,怎样实现科学社会主义的社会理想?——这是一个疑问。”“同样差不多在一范围内的经济生活,何以必须经三重‘国家’的麻烦呢?”“这两个疑问,虽然不是我现在所能解决,然而却引起我心灵中的变化;我预想社会改造既在俄国实现,事实上他们——俄国共产党——必定有确切实际生活的办法。”这三段话的意义在于,它显示了瞿秋白坚持从历史、经济层面认识中国社会、考察和探究科学社会主义,并渴望能到科学社会主义实践之地找到答案。与此同时,他的世界观也发生了重要转变:“由主观立论,一切真理——从物质的经济生活到心灵的精神生活——都密切依傍于‘实际’”,“由客观立论,更确定我‘世间的唯物主义’。”用瞿秋白自己的话说:“我在‘回向’实际生活。”1920年12月7日列车离开哈尔滨,当他发出“启程了,启程了!向着红光里去!……快走了!快走了!快到目的地了!苏维埃制度,——无产阶级独裁机关,——共产主义——马克思经济学的社会主义,可以有研究的机会了”的由衷呼喊时,“研究共产主义,俄共产党,俄罗斯文化”的政治追求和思想追求前所未有地被明确地宣泄和表达出来了。

3.由表及里的开始

《饿乡纪程·一〇至十二》可视为瞿秋白这次思想之旅的第二个实质性程段。文本记录了进入俄境后的初步见闻。既有十月革命后失败了的阶级对革命的恐惧,比如“一〇”所记载的那个嘴上说着“可怕的很!可怕的很!莫斯科去么……”披着紫狐披肩的女郎;也有人们对新政权一知半解的理解,比如《纪程》所记载的那位把“我要见总长就见总长”看作“我们这里非常之自由平等”的波兰士兵。作为纪实文学,瞿秋白对这些行程中的偶遇和见闻,记载得绘声绘色、十分生动,堪称十月革命后苏俄的“现场写生”。但他的思绪没有停留在文学创作上,而是在这些浮光掠影的引导下去“研究远东共和国的政体及共产主义”,因为此时他已经有了关于如何认识社会主义的进一步想法:“还想为实质社会生活的了解,要了解人类文化意义之切实隐掩的深处,以至于人生的价值,个人与社会间的精神物质两方面的结构,那就不如以一无资格的‘人’,浸入于所要考察的社会里,一方面又得于考察时,提出自己的观点,置之于可能的最高限度的客观地位上,然后所得才能满足自己的希望。”这一认识,既符合他已经建立起来的新的世界观,也与在这一程段获得初步感知后得到的激励有关。总之,此时此刻他对苏俄考察的渴望更为强烈和自觉了。当赤塔共产党委员会送来《俄罗斯共产主义党纲》、第三国际的杂志《共产国际》、《社会主义史》等书籍和刊物时,他用“哈尔滨得空气,满洲里得事实,赤塔得理论”表达了当时满满的获得感。三个“得”字清晰表明,此时瞿秋白已经把获得俄共产党的理论,作为他“解倒悬”“辟光明”的工具。他要把刚刚学到的俄共理论加之于即将进入的“苏维埃的新俄”,探索在那里发生的除旧布新的价值和意义:“我实行责任之期已近,自然当立此原则。从此于理论之研究,事实之探访外,当切实领略社会心理反映的空气,感受社会组织显现的现实生活,应我心理之内的要求,更将于后二者多求出世间的营养。我的责任是在于:研究共产主义……”

4.渐入佳境

瞿秋白少年时代的卧室兼书房

把《饿乡纪程·十三至十六》看作瞿秋白这次思想之旅的第三个实质性程段,这段他真正接触到了十月革命后的苏俄,他进行推求所“知道的条件”更为接近苏维埃的真相。虽然《饿乡纪程》对这段行程的记录始于1921年1月7日车到伊尔库茨克,但刚刚开始的触摸,无疑为瞿秋白带来了对苏俄也可以说是对社会主义情感上的希冀乃至亲近。希冀者,是因为理想和现实之间出现的较为强烈的反差,需要尽快弄清究竟。《饿乡纪程》显示,瞿秋白入俄境后看到的大多是这个国家偏远地区的经济落后、民生艰辛和革命肇创时期出现的社会混乱。这方面,文本有许多具体人和事的记录和描绘,而给瞿秋白的总体感受就是:“西伯利亚中世纪的社会,半封建的经济组织,离共产主义有多远!”至此,瞿秋白所看到的十月革命和他所尊奉的共产主义是不理想的:“来俄罗斯之前,往往想:俄罗斯现在是‘共产主义的实验室’。仿佛是他们‘布尔什维克的化学家’,依着‘社会主义理论的公式’,用‘俄罗斯民族的元素’,在‘苏维埃的玻璃管里’,颠之倒之实验两下,就即刻可以显出‘社会主义的化合物’。西伯利亚旅行的教训,才使人知道大谬不然。”确实如此,从《饿乡纪程》以及与其同时期的《瞿秋白文集(政治理论编(第一卷)》收录的起自1920年10月22日《哈尔滨四日之闻见》到1921年2月《自赤塔至莫斯科见闻记》共18篇文章看,真正记录苏俄正面感受的文字不多。仅有的、较为完整的夸赞苏俄的文章,就是1920年11月22日载于《晨报》,署名仲武、秋白的《欧俄最近实况谈》。这是瞿秋白等赴俄途中在哈尔滨对一个“新由莫斯科到哈尔滨的旅客”一问一答式的访谈,谈话内容涉及了十月革命后俄国的经济、政治、教育、军事以及苏维埃政权对待知识分子、农民的政策等,这位旅客叙述,大多是正面的。但进入俄境后,瞿秋白遇到的负面的东西似乎更多,以至于生出“大谬不然”之感。但越是这样,问题意识就越强烈,越是让他对即将走进十月革命的心脏充满期待和希望,这是合乎实际和逻辑的。至于亲近,主要是两个因素,一个是一开始瞿秋白就对苏俄抱有“光明”“灯塔”那样的热切预期,并将这一预期转化为拥抱的炽热情感。当列车即将接近莫斯科时,瞿秋白对周围的景物产生了“宇宙含笑融容,都和熙我的心灵”的愉悦,他用文学的语言叙述了车进莫斯科的画面:“轮机轧轧,作和谐的震动,烟气蓬勃喷涌,扑地成白云缭绕;夹着木柴火烬的飞舞,星星在长岭墨影冬堤白雪上显现灿烂勇武的‘红光’,飞掠的车龙更抛拂他们成万条婉转的金翼。”另一个因素是,瞿秋白在《饿乡纪程·十五》这部作品正文的最后一篇传递的一个重要信息:因文学进而因文化对苏俄刚刚发生的这场革命产生的情感认同。瞿秋白认为,他对苏俄“正式的调查考察”是从1921年2月中旬第一次见着苏俄共产党中央机关报《真理报》的主笔美史赤略夸夫开始的,而几乎同时他也参观了位于莫斯科的德里觉夸夫斯嘉画馆(特列恰科夫美术馆)。这次参观,让他发现了“兵火革命之中,还闪着这一颗俄罗斯文化的明星”,继而得出了一个更多出于情感的推理:“俄罗斯文化的伟大丰富,国民性的醇厚,孕育破天荒的奇才,诞生裂地轴的奇变——俄罗斯革命的价值不是偶然的呵!……理智的研究侧重于科学的社会主义,性灵的营养,敢说陶融于神秘的‘俄罗斯’。灯塔已见,海道虽不平静,前进!前进!”在当时瞿秋白的心目中,这样一个具有深厚文化底蕴的国家所选择的改造社会的道路,是理智的、不是偶然的,乃至具有一种天然的正确性与合理性。同时,在此基础上,他对同样具有深厚文化底蕴的故国给予了希望:“此中却还包孕着勃然兴起,炎然奋焰,生动的机兆,突现出春意之内力的光苗……我们的老树,冰雪的残余,支持力尽,远古以来积弱亏蚀——况且赤舌的尖儿刚扫着他腐朽的老干,于是一旦崩裂,他所自信的春意之内力,趁此时机莽然超量的暴出,腐旧蚀败的根里,突然挺生新脆鲜绿的嫩芽,将代老树受未经尝试的苦痛。”这样的联想明显是感性的,甚至是只有瞿秋白这样的文学青年才能想象出来的。从中能觉察出,他在选择科学社会主义时,比不少人多了一份文化的思考和敏感;更重要的是从思想上把中俄两国拉得很近了,由同为古老、同为文化灿烂的俄罗斯,想到了社会主义革命在中国的可能性。而这一点,不能不说这种充满情感的联想,也存在实践的希冀和支撑。

5.“最后选择”的实现

就《饿乡纪程》和《赤都心史》两部作品而言,瞿秋白对科学社会主义的最后选择,主要记录在始于1921年2月16日止于1922年3月所作的《赤都心史》。虽然《饿乡纪程》和《赤都心史》都没有作者关于“最终选择科学社会主义”的明确宣示,但从《赤都心史》的记录截止于1922年3月这个时间点看,此时,瞿秋白已经加入共产党,也就是从思想上政治上接受了科学社会主义。可以说,就在记录《赤都心史》的过程中,瞿秋白完成了对科学社会主义的“推求”,并最终选择了它。《赤都心史》是《饿乡纪程》在实践和思想上的自然延续,只不过,此时的瞿秋白对科学社会主义的思考和求证,主要表现为在十月革命心脏的实地考察和现场验证。

这里不能不提及,在《赤都心史》所涉时间段里,瞿秋白在苏俄形成了一批重要的思想成果,这些成果没有也不可能记录在作为文学作品的《赤都心史》中。但毫无疑问,它们与《饿乡纪程》和《赤都心史》记叙和描绘的种种关于对社会主义的“推求”有着密不可分的联系。在这一时期的思想成果中,《共产主义之人间化》是具有代表性和标志性的。这篇文章说的是共产主义,而主要论述的是作为资本主义向共产主义过渡期间的社会主义,它的论据即来源于对第十次全俄共产党大会的文件及其他材料,也包括《饿乡纪程》《赤都心史》之后延续对俄考察和对科学会社会主义“推求”。细读这篇文章,特别是“小结”部分,它涉及了关于社会主义和苏维埃政权的一系列重大问题,以及解决这些问题的现状和前景,如保障职工参加国家和自身事务管理,结束战时余粮征购制度,发展生产、活跃市场,根据少数民族地区经济文化落后的现状循序渐进进行社会变革,利用外资、发展工业,克服集权制度的弊病等等。把该文与《饿乡纪程》和《赤都心史》联系起来就会发现,许多问号正是来自于这两部作品中所记载的实践和思绪。正是有了这段特殊的经历和后来在俄的考察和思考,瞿秋白得出了这样一个结论:“凡此种种都是实际生活上所受的教训。——人间化的程度愈深,愈见得共产主义实现之可施,而愈见得实行时的难有把握。”不能不说这是他对共产主义、也是它不可或缺的阶段——社会主义选择的明确表示。从中可以窥见,瞿秋白对科学社会主义所持的理性和坚定,敏锐预感到实现这一伟大理想中的艰辛曲折。