医疗保险对老年人临终医疗服务利用的影响

齐 丽,陈在余

(中国药科大学国际医药商学院,江苏 南京 211198)

由国家统计局数据可知,我国65岁及以上老年人口占总人口比例从2000年的7.0%升至2021年的14.2%[1],意味着我国仅用20余年的时间即从老龄化社会迈入深度老龄化社会。老年人尤其是临终老人,健康状况加速恶化,对医疗服务的需求快速增加[2,3];医疗需求能否转化为实际的医疗支出受到诸多因素的影响,经济状况差、缺乏医疗保障都会降低老年人使用医疗服务的几率[4],早期有研究发现老年人群的卫生服务利用率低于整体人群的平均水平[5]。为了满足居民的医疗需求、提高卫生服务可及性,我国一直致力于发展并完善医疗保险制度,十多年来已取得显著成就,但也带来了卫生费用快速上涨、医保基金运营压力持续加大等问题。国外研究表明,临终医疗费用在医疗总费用中占有较大比重[6,7],但临终老人大多数情况下没有完全治愈的希望,大额医疗费用给家庭带来沉重经济负担的同时并不能达到理想的效果。目前国内关于临终医疗费用的研究大多为影响因素分析[8-11],较少文献关注临终费用与医疗保险之间的关系[12],鲜有文献就临终老人是否存在过度使用医疗资源这一问题做深入研究。本研究拟在分析基本医疗保险是否促进临终老人医疗服务需求释放的基础上,进一步探讨对大额医疗支出和临终生存质量有无影响,以判断是否存在过度使用医疗服务的现象,为保障临终老年人合理的医疗需求,同时避免医疗资源的过度使用、控制医疗费用增长提供数据支持。

1 资料与方法

1.1 数据来源

本文研究对象资料来自中国老年健康影响因素跟踪调查(Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey,CLHLS)2014-2018年2期调查数据,从中选取了2014年调查时健在但2018年调查时已死亡的老人样本,构成横截面数据。死亡老人调查问卷提供了老人的人口学特征、临终前的医疗服务利用情况、健康状况等信息,为本次研究提供了数据支持。在剔除没有参加任何社会医疗保险、信息明显有误或者缺失的样本后,最终得到1285个有效样本。

1.2 变量描述

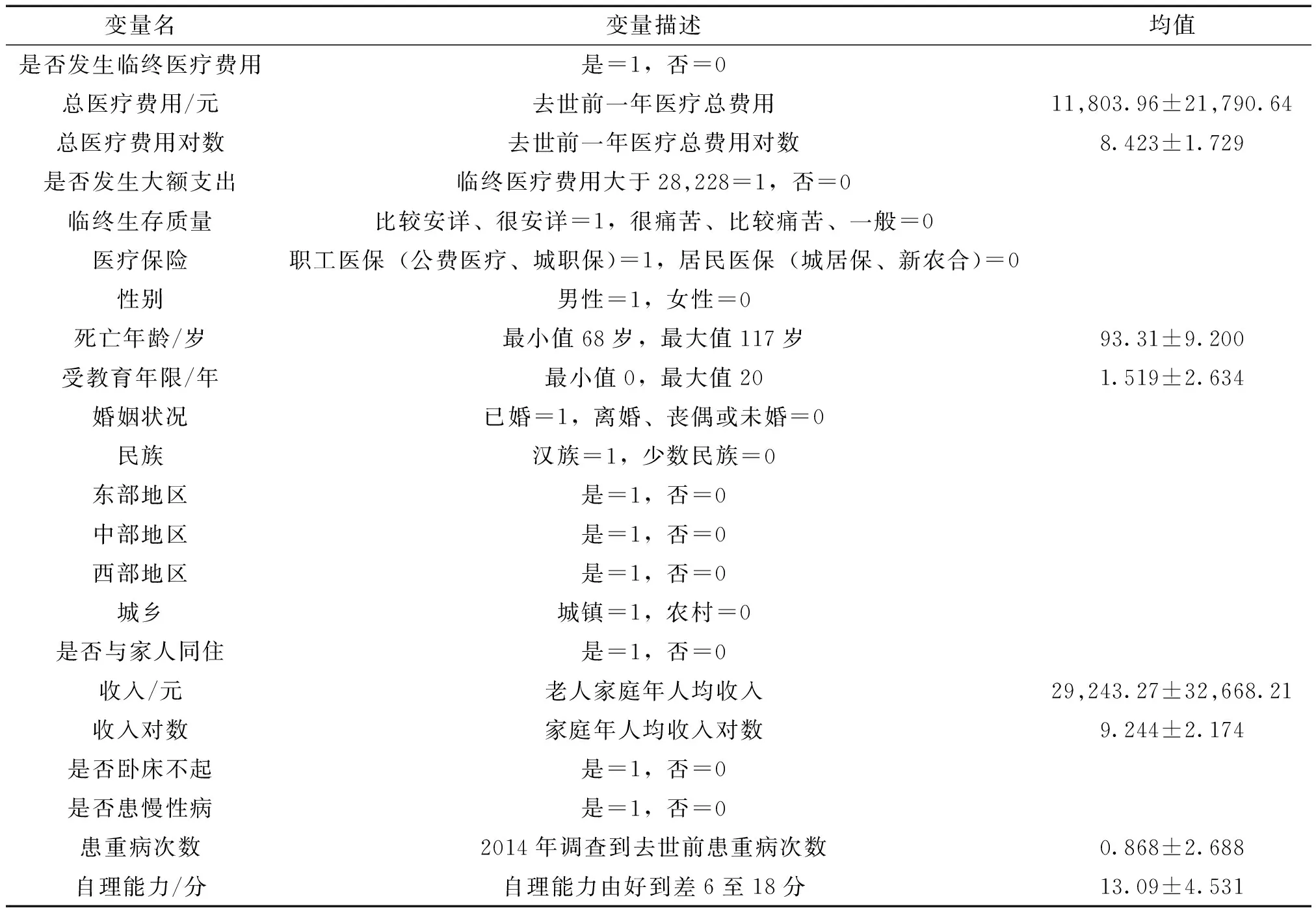

被解释变量包括老年人的临终医疗服务利用和生存质量2个维度,其中医疗服务利用包括临终前1年医疗总费用和是否发生大额临终医疗支出2个指标。本次研究借鉴大病保险的保障标准,选取可反映家庭实际购买能力的居民人均可支配收入这一指标来界定大额医疗支出,当医疗费用高于2018年全国居民人均可支配收入时,认为发生了大额支出。临终生存质量根据问卷中“老人去世时的表情痛苦程度”的回答设为二分类变量,“很痛苦”“比较痛苦”或“一般”定义为0,“比较安详”“很安详”则为1。

关键解释变量为医疗保险类型,为比较不同医疗保险对临终老人医疗服务利用影响的差异,仅保留了参加社会医疗保险的样本,并且考虑到我国城乡医保整合的现状,根据补偿水平的高低将医疗保险设为二值虚拟变量,将补偿水平相对较低的居民医保(城居保或新农合)赋值为0,补偿水平相对较高的职工医保(公费医疗和城职保)则为1。控制变量包括老人的性别、年龄、城乡、受教育程度、婚姻、经济状况、健康状态等。为了消除通货膨胀的影响,分别使用医疗保健类价格指数和居民消费价格指数将医疗费用及家庭人均收入调整到2018年水平。变量设置详见表1。

1.3 统计分析方法

应用Stata16.0软件进行数据分析,首先对老人的基本信息和临终医疗服务使用情况做描述性统计分析,然后采用单因素分析和多因素回归评价医保类型对医疗总费用、大额支出发生率和临终生存质量的影响差异。

医疗费用存在较多零值,可能是不需要就医的真实费用,也可能是应就医但没有就医的结果,而我们无法观测到放弃就医老人的真实医疗费用,简单使用OLS回归结果通常不准确。因此,本研究选用Heckman样本选择模型来纠正选择偏差。模型包括2个方程,选择方程和支出方程。当老人选择就医时,Zi=1,否则Zi=0。支出方程的被解释变量是临终前1年的医疗总费用,由于医疗费用Yi不服从正态分布,所以先对其做对数转换再进行回归。

选择方程:Zi=1(α0+α1insi+α2Xi+εi>0)

支出方程: ln(Yi|Zi=1)=β0+β1insi+β2Xi+μi

是否发生大额临终医疗支出和临终生存质量是二分类变量,采用Logistic模型进行分析。在logistic模型中,将事件发生的概率(p)与事件不发生概率(1-p)的比值记为发生比,并对其取对数记为logit,再以logit为被解释变量做线性回归。

2 结果

2.1 样本老人基本情况

本次研究共纳入1285位老人,其中有1043位老人(81.2%)产生了临终医疗费用,159人(12.4%)发生了大额医疗支出;去世前1年平均医疗费用为(11,803.96±21,790.64)元;去世时表情安详763人(59.4%),一般、痛苦522人(40.6%);参加职工医保183人(14.2%),居民医保1102人(85.8%);男性574人(44.7%),女性711人(55.3%);去世时平均年龄(93.31±9.20)岁,年龄范围为68~117岁;平均受教育年限为(1.52±2.63)年;已婚290人(22.6%),离婚、未婚、丧偶995人(77.4%);汉族1172人(91.2%),少数民族113人(8.8%);东部地区619人(48.2%),中部地区333人(25.9%),西部地区333人(25.9%);城镇559人(43.5%),农村726人(56.5%);与家人同住919人(71.5%),不与家人同住366人(28.5%);家庭年人均收入(29,243.27±32,668.21)元;健康状况方面,卧床不起924人(71.9%),至少患一种慢性病839人(65.3%),从2014年调查到去世前平均患重病(0.87±2.69)次;自理能力,平均得分为(13.09±4.53)分,完全能自理(得分为6分)237人(18.4%),完全不能自理(得分18分)297人(23.1%)。见表1。

表1 样本老人基本情况

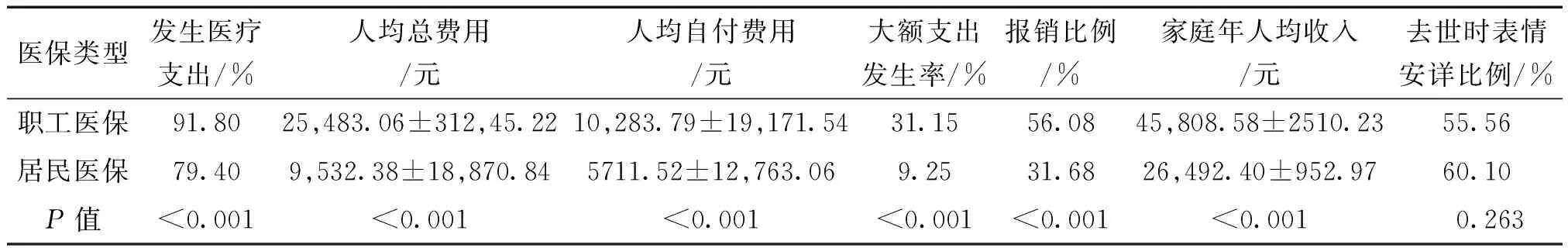

2.2 两类参保老年人临终医疗服务利用情况

对职工医保和居民医保两类参保老人的临终医疗服务利用进行描述性统计分析发现,职工医保参保老人的医疗支出发生率、医疗总费用、自付费用、大额支出发生率均高于居民医保的老人。两类人群发生医疗支出的比重分别为91.8%和79.4%,说明我国老人在临终阶段普遍具有就医需求。职工医保人均总医疗费用25,483元,显著高于居民医保的9532元;自付费用也存在一定差距,分别是10,284元和5712元;分别有31.15%和9.25%的老人发生了大额支出。不同医保制度的保障程度差异较大,职工医保的实际报销比例为56.08%,而居民医保仅31.68%。此外,两组老人的收入水平也存在明显差别,享有职工医保的老人家庭人均收入是非职工的1.7倍。临终生存质量差别不大,去世时表情安详的老人所占比例分别是56%和60%。表3还列出了分医保类型的医疗总费用、自付费用和报销比例的四分位数分布,医疗总费用超过1万的老人在职工医保中占一半以上,而在居民医保中仅四分之一。报销比例方面,居民医保中有25%的老人的临终医疗费用不能被医保报销。见表2、表3。

表2 职工医保、居民医保老人临终医疗服务利用情况比较

表3 临终总医疗费用、自付费用、报销比例分布

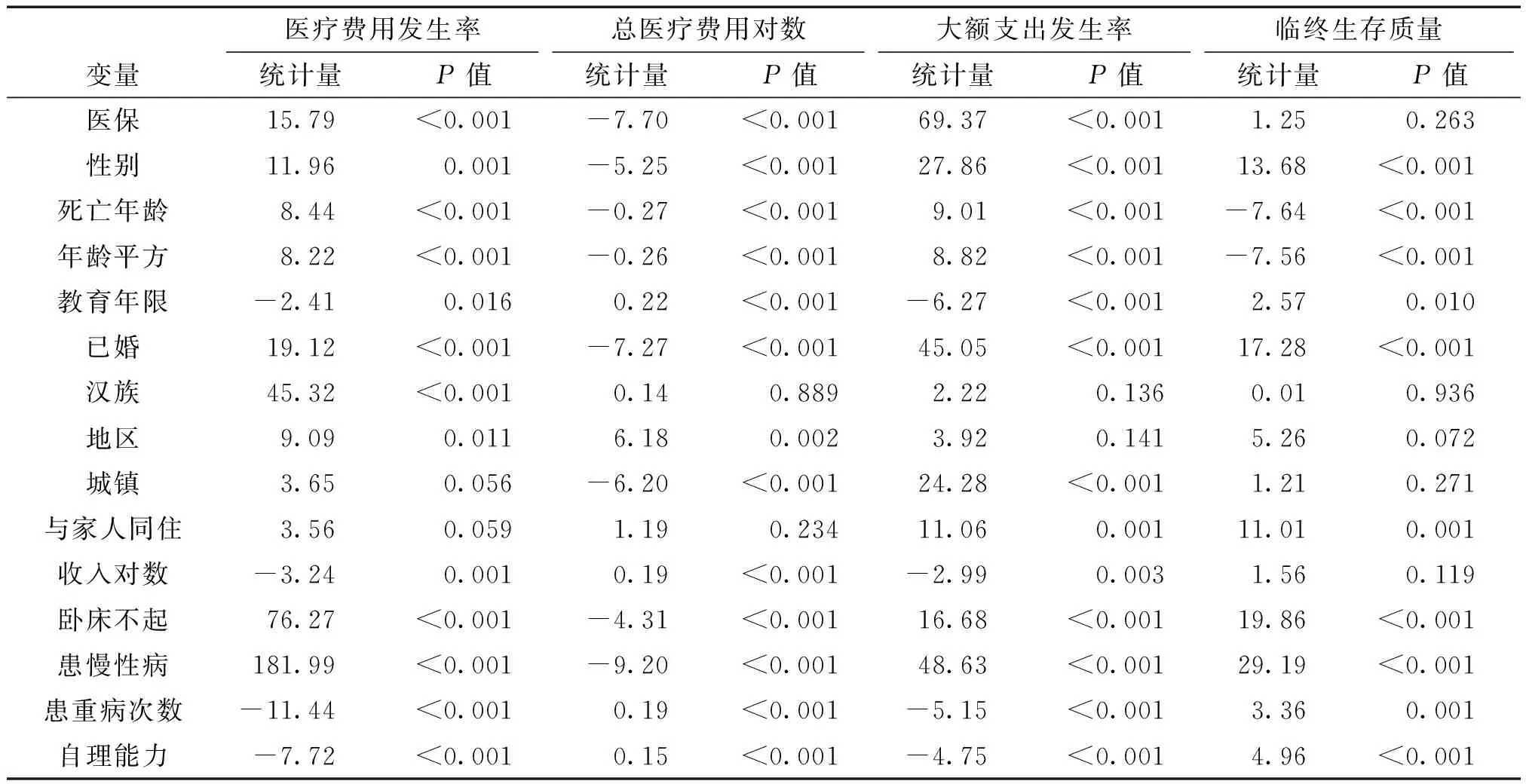

2.3 单因素分析

对因变量是否发生医疗费用、总费用、是否发生大额支出及临终生存质量做单因素分析,根据自变量和因变量的数据类型,分别进行t检验、卡方检验和相关分析。结果显示,职工医保临终老人医疗服务使用量高于居民医保老人,差异有统计学意义(P<0.05),但2组老人临终生存质量的差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 临终医疗服务利用情况单因素分析

2.4 回归结果分析

2.4.1 医疗保险对临终医疗服务利用的影响

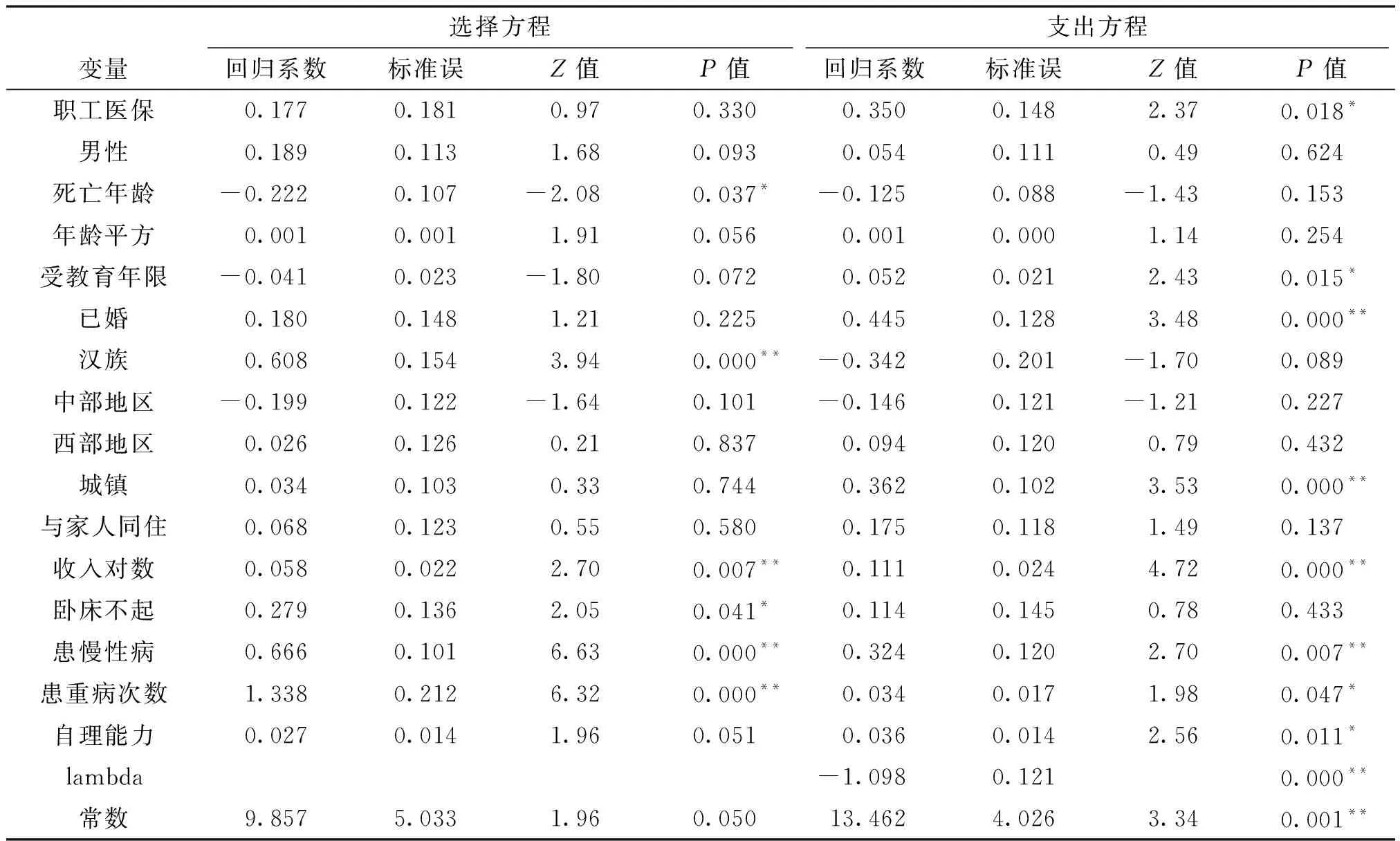

回归结果显示,逆米尔斯比率lambda 系数显著(P<0.01),表明存在样本选择偏差,说明选用Heckman样本选择模型估计医疗总费用是合适的(见表5)。选择方程中,不同医保类型的老人在是否选择就医方面差异无统计学意义(P>0.05),是否就医主要是由老人的健康状况(卧床不起、是否患慢病、患重病次数等)决定的。但支出方程中,职工医保可以显著增加老人的临终医疗支出,参加职工医保的老人临终医疗总费用比居民医保老人高41.91%(e0.350-1)。从其他因素来看,教育程度更高、已婚、居住在城镇、收入水平更高、患慢性病、患重病、自理能力较差的老人,其临终总医疗支出更高,与其他学者的研究一致[12]。

表5 医保对老人临终总医疗费用影响的回归分析

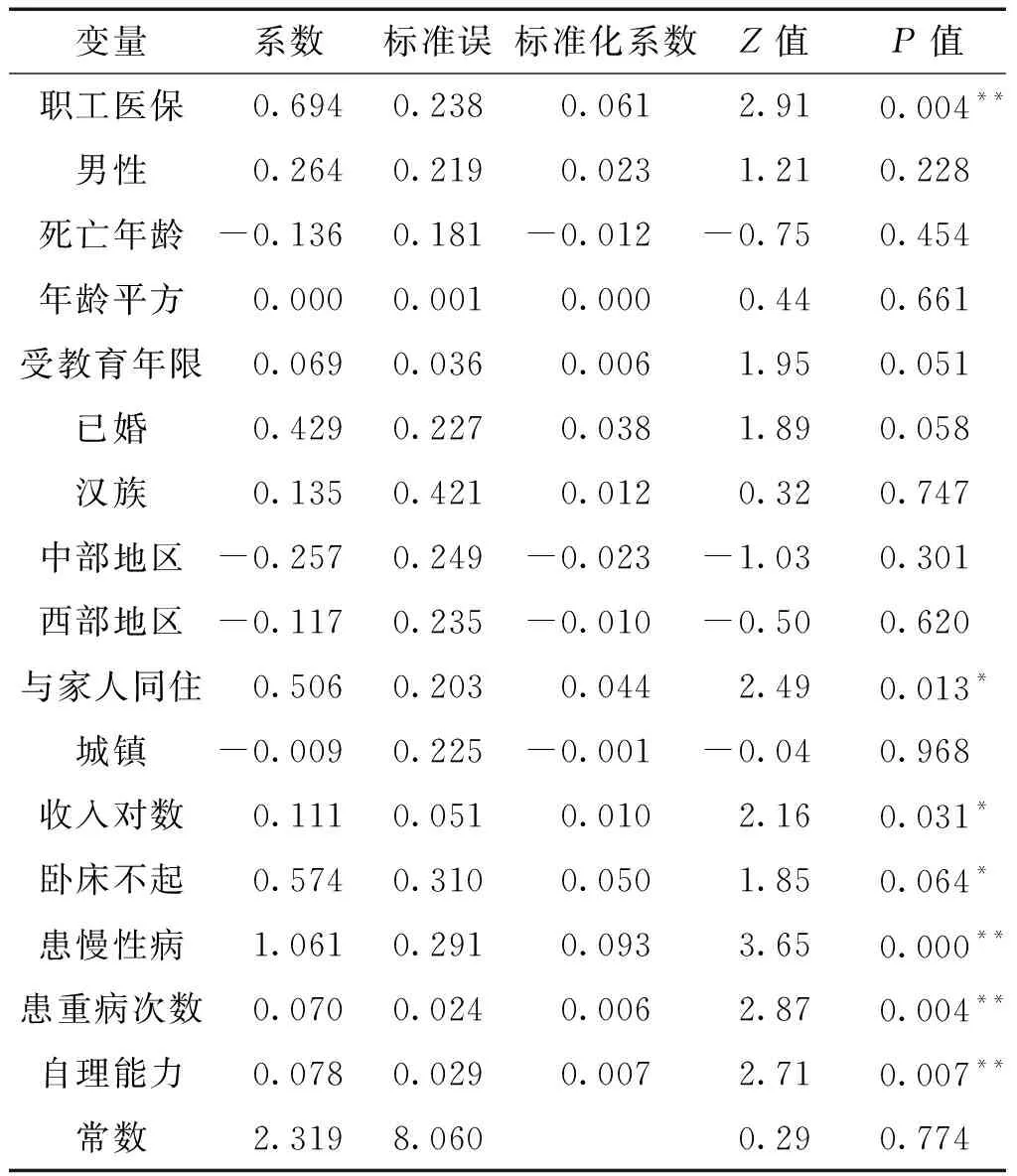

在是否发生大额医疗支出方面,医保变量的系数亦显著(P<0.01)。与居民医保相比,参加职工医保的老人发生大额临终支出的可能性要高6.1%。见表6。

表6 医疗保险对大额临终医疗支出发生率影响的logit回归

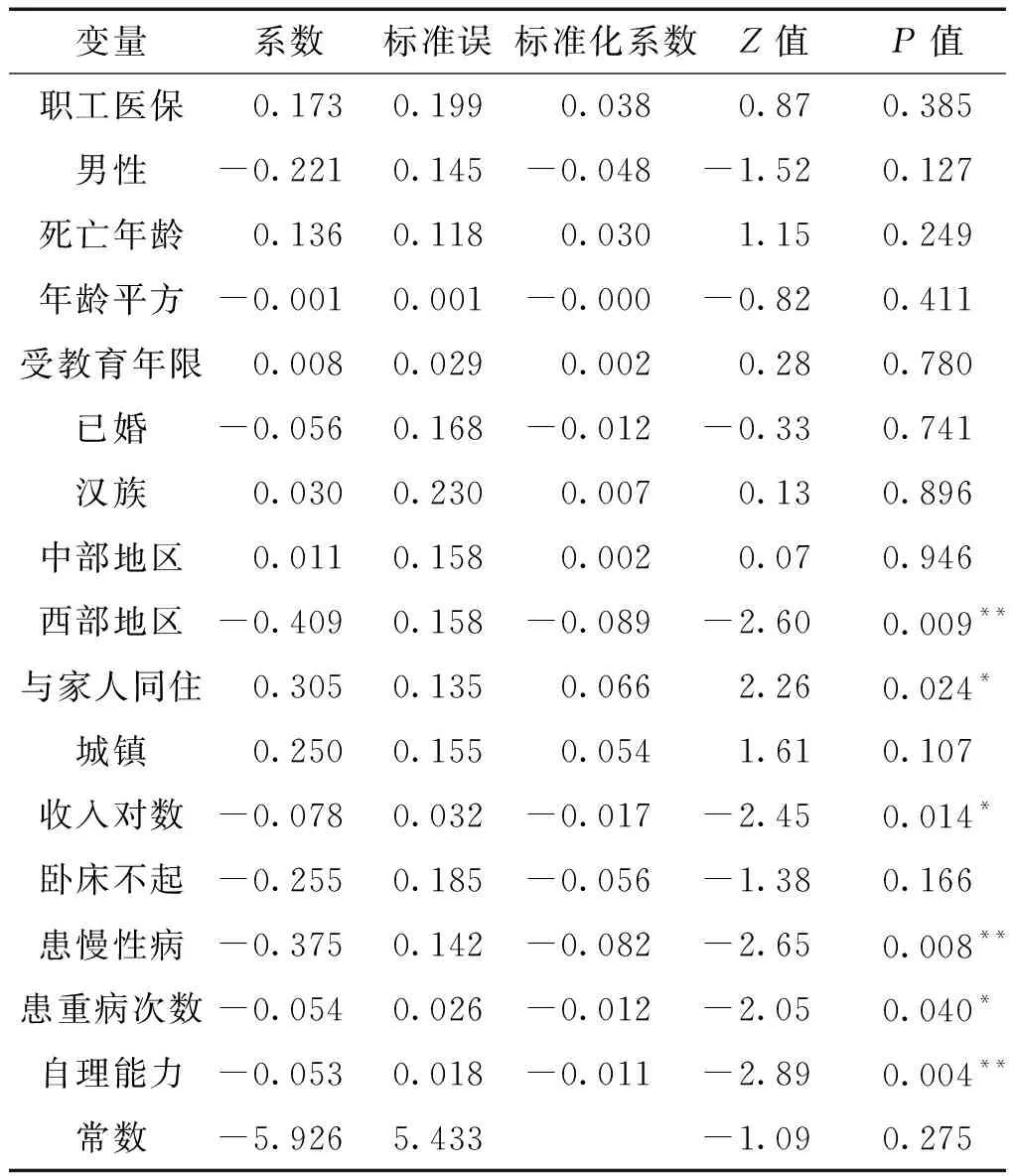

2.4.2 医疗保险对临终生存质量的影响

研究结果显示:参加不同医疗保险的老人在临终医疗服务利用方面差异有统计学意义,为进一步评估医疗保险产生的健康绩效,以居民医保为参照,分析不同医保类型对临终老人的生存质量的影响。虽然医疗保险的系数为正,但并不显著(P>0.05),与单因素分析结果一致,即补偿水平更高的城职保和公费医疗并没有显著改善老人的临终生存质量。西部地区、不与家人同住、高收入、患慢性病、患重病次数越多、自理能力越差的老人临终前生存质量越低。见表7。

表7 医疗保险对临终生存质量影响的logit回归

3 讨论

3.1 职工医保老年人的临终医疗费用高于居民医保老年人

职工医保老年人的医疗总费用的均值和四分位数始终高于居民医保的老年人,回归发现职工医保的临终医疗总费用比居民医保高41.91%,与龚秀全[12]研究的结果相近。柏杨、刘哲敏等人的研究也发现,居民医保的保障力度相对较弱[13,14]。造成这种差异的原因主要是不同医保在补偿水平和保障范围方面的差异,职工医保的筹资水平和补偿水平更高,保障范围更宽,从而更有利于释放老人的医疗需求,提高医疗卫生资源的使用率[13,15]。但参加居民医保的患者大多为农村居民或没有固定工作的城镇居民,自身抵御疾病风险的能力本就弱于参加职工医保的患者,更需要医疗保障缓解家庭的医疗经济负担[16]。需在保证医保基金可持续运营的前提下,适度提高居民医保的保障水平,扩大居民医保的保障范围,缩小医保制度间的不平衡问题,提高制度的公平性。

3.2 职工医保增加了大额医疗支出发生率

单因素分析和logistic回归均得出两类参保老人在大额支出发生率的差异有统计学意义,究其原因:一方面,职工医保的补偿水平更高,参保老人及家人面临相对更低的医疗费用[17];另一方面,与居民医保相比,享有职工医保或公费医疗的老人退休前有正式工作,受教育水平、收入、社会地位都较高,对医疗服务的购买能力更强,从而会大幅增加医疗服务的使用量[18]。罗雅双[19]对肿瘤终末期患者的研究发现,职工医保患者比居民医保患者更倾向选择级别高的医疗机构就诊。医疗保险的费用分摊功能在保障老年人合理的医疗服务需求的同时,一定程度上可能会促进临终前不必要的积极救治[20],增加发生临终大额医疗支出的可能性。因此,需发挥医保的控费职能,尤其是加强对职工医保患者医疗服务使用的监管,加快医疗、医药、医保信息共享平台建设,利用大数据分析对医生和患者双方行为进行日常监督,降低过度治疗、无效治疗的报销比例或不予报销,将高新技术以及高价药物的使用控制在合理范围内,减少临终阶段的过度治疗,减轻医保基金的运营压力。

3.3 临终老人生存质量普遍较差,不同医保间没有显著差异

职工医保和居民医保的参保老人中去世时表情痛苦或一般的比例分别为44%和40%,单因素分析和logistic回归均未发现统计学意义上的差异,这意味着尽管职工医保促进了临终医疗服务利用,但从生存质量的角度来看收效甚微。老人临终前身体状况的恶化是不可逆转的,但是出于孝文化的传承等原因,家人会选择尽力救治,大量的医疗资源被投入以维持老人的生命体征,这种情形下可能忽视了老人的生存质量,且不能有效改善老人健康。医疗保险通过补偿部分医疗费用降低医疗服务的相对价格,一定程度上会促进该现象的发生,造成医疗资源的浪费,增加医保基金的支付压力[10]。

大部分老年人在临终前都会受到病痛的折磨,这种折磨在一定程度上是可以通过专业的临终照料减轻甚至避免的[21]。但是由于缺乏宣传和投入,社会上的临终关怀机构以及提供的服务相对匮乏,老人及家人对其了解有限[22],目前我国老人生命终末期仍普遍接受放化疗等积极治疗,很少人选择舒缓治疗,临终生存质量较低[23]。我国每年进入生命临终阶段的约有900万人[24],临终关怀服务市场潜力巨大。因此,需在社区、养老机构、医院老年科室等场所加强对舒缓治疗的宣传,提高社会对临终关怀的认知;鼓励发展临终关怀服务,建设完整的临终照料体系,增加临终关怀服务的供给,既可以减轻患者痛苦,提高老人的临终生存质量,又可以减少医疗资源的浪费。

4 建议

4.1 完善相关政策法规,保障临终关怀服务的可获得性

改善临终老人的生存质量既是社会文明进步的标志,也是世界卫生组织所倡议的“善终权”的体现。为了积极应对深度老龄化的挑战、提高老人的临终生存质量,有必要从法律层面保障公民享有临终关怀服务的权利,推动我国临终关怀服务体系的建设发展,保证临终关怀服务在不同地区、人群之间的公平可及。当然,这并不是一蹴而就的事情,应当逐步推进。我国从2017年开始安宁疗护服务试点工作,试点地区大多结合当地实际情况出台了地方规范性文件。我国可借鉴日本经验,在逐步实践中总结试点经验将地方制度上升为立法层面,实现安宁疗护单项立法。将提供临终关怀服务的医院及其他机构的设施安全条件、人力配置、患者准入标准、服务内容、收费标准等写入法律条文,提高临终关怀服务的规范性。此外,还可探索设立“生前预嘱制度”,患者在清醒状态下事先签订文件表达自己在生命终末期陷入昏迷或神志不清时的医疗选择,包括是否接受插管、心肺复苏等有创抢救,是否使用生命支持系统等,尽可能地尊重患者意愿,避免健康权和患者自主选择权的矛盾,同时节约社会资源。

4.2 将临终关怀服务纳入医保体系,提高临终医疗服务的可及性

将临终关怀服务纳入医保体系,扩大医疗保障制度覆盖范围,通过医保报销政策逐步引导家属将临终患者由重症监护病房转入临终关怀病房。在患者达到临终关怀准入标准时,医疗保险可减少对积极创伤性抢救项目的报销比例或不给予报销,而对疼痛控制、心理疏导等临终关怀项目及使用药物给予报销,提高人们对临终关怀服务的可获得性。由于其病情特点,临终关怀患者主要接受疼痛控制、缓解呼吸困难、心理疏导等服务项目,相对较为单一,可借鉴美国和我国台湾地区的经验,将临终关怀的医疗和服务项目整体打包,实行按床日付费方式,并且可进一步根据病情严重程度实行分级付费。此外,医保机构和其他相关部门需加强对临终关怀服务的质量和日均费用的监督管理,保证临终关怀医疗保险制度的可持续运行,提高医疗资源的使用效率。

4.3 建立多层次服务体系,提升临终关怀服务供给质量

尽管近年来我国临终关怀事业逐步发展,但与每年迈入临终阶段的老人数量相比,机构数量仍显不足。结合我国实际情况,可探索建立居家、社区、医院多层次服务体系,满足临终老人及家属的不同需求。在“落叶归根”观念影响下,大多数老人希望在家中去世,建立家庭临终关怀病床,家人朋友的陪伴照顾可给予老人心理上的宽慰,还可享受社区医生的定期上门服务,减少住院费用。其次,可在社区卫生服务中心已有设施和服务的基础上,增加相应配置设立社区临终关怀模式,尤其适合那些没有家人或家人不在身边无法照料的老人,由社区医生、护工和志愿者们提供专业化服务和家人般的关怀。越来越多的老年人临终前患有严重疾病,针对病程进展快、不适宜转移的老年人,医院临终关怀病房可以提供更高水准的服务。此外,还需建立不同层级之间的协作转诊机制,请三级医院不同领域的专家向社区医护人员开展临终关怀相关的疼痛控制、心理疏导等临床及服务培训。

4.4 营造社会氛围,树立科学的生死观和家庭观念

受传统观念的影响,中国人对死亡的态度主要是忌讳、害怕的,家庭成员之间总是避免谈及死亡话题。加之我国对死亡宣教相对缺乏,民众对临终关怀服务的认识不足,接受度不高,导致临终患者大多要经历漫长而痛苦的死亡历程。因此,我国应加强生死教育,转变民众传统的生死观,提高患者及家属对临终关怀服务的认知度和接受度对于提高老年人临终生存质量尤为紧迫和重要。一方面,社区卫生机构可通过微信公众号、网络宣传片、分发宣传手册和开展现场讲座等线上、线下相结合的方式开展全民生命教育,传播科学的生命观,明确生老病死是一自然过程,鼓励人们以坦然平和的心态接受死亡。同时,向民众普及临终关怀服务的本质、内容、意义等,突出强调临终关怀的理念是“既不加速死亡,也不延缓死亡”,在死亡无法避免的前提下尽可能减轻患者的痛苦,提高患者的生存质量。另一方面,临终老人的家属要摒弃传统的孝道观,从老人立场出发,不仅从物质满足老人的需求,更要给予老人生命最后阶段的陪伴和关怀。此外,孝道并不是要我们采取一切手段维持老人的生命体征,而是要通过开放的心态引导老人正确地看待死亡,协助老人积极地做好死亡准备,尊重老人的医疗选择和临终医疗服务模式偏好,帮助老人安详、平静地离开。