逐梦时空的“铸钟人”

——航天科工203 所氢钟团队背后的故事

□本刊记者 李盛 通讯员 吴巍

随着一声巨大的轰鸣声响起,火箭冲破天际,梦天实验舱顺利发射成功。航天科工203 所研发的主动型氢原子钟和高精度频率比对器,也随梦天实验舱奔赴遥远的太空,开展科学实验。在现场保障的203 所设计师铁中和晓露心情异常激动,这么多年的艰辛没有辜负,这么多年的努力一幕一幕浮现在眼前。

精心谋划不惧任务困难

空间站是中国探索浩瀚宇宙的重要平台,主动型氢原子钟是空间站开展科学研究的重要时频基础,高精度频率比对器是空间站开展时频测量最重要的设备,直接反映出空间站上各型高精度频率源的技术指标。这两种设备技术指标超高,实现难度巨大,是空间站的核心关键设备。此次发射成功的梦天实验舱,将建立世界上第一套由氢钟、铷钟、光钟组成的空间冷原子钟组,构成在太空中频率稳定度和准确度最高的时间频率系统,开展引力红移、精细结构常数测量等前沿的科学研究。项目之初,总指挥部就对氢钟团队提出了极高的技术要求:“我们要向最好、最先进看齐,实现我们的梦想。”

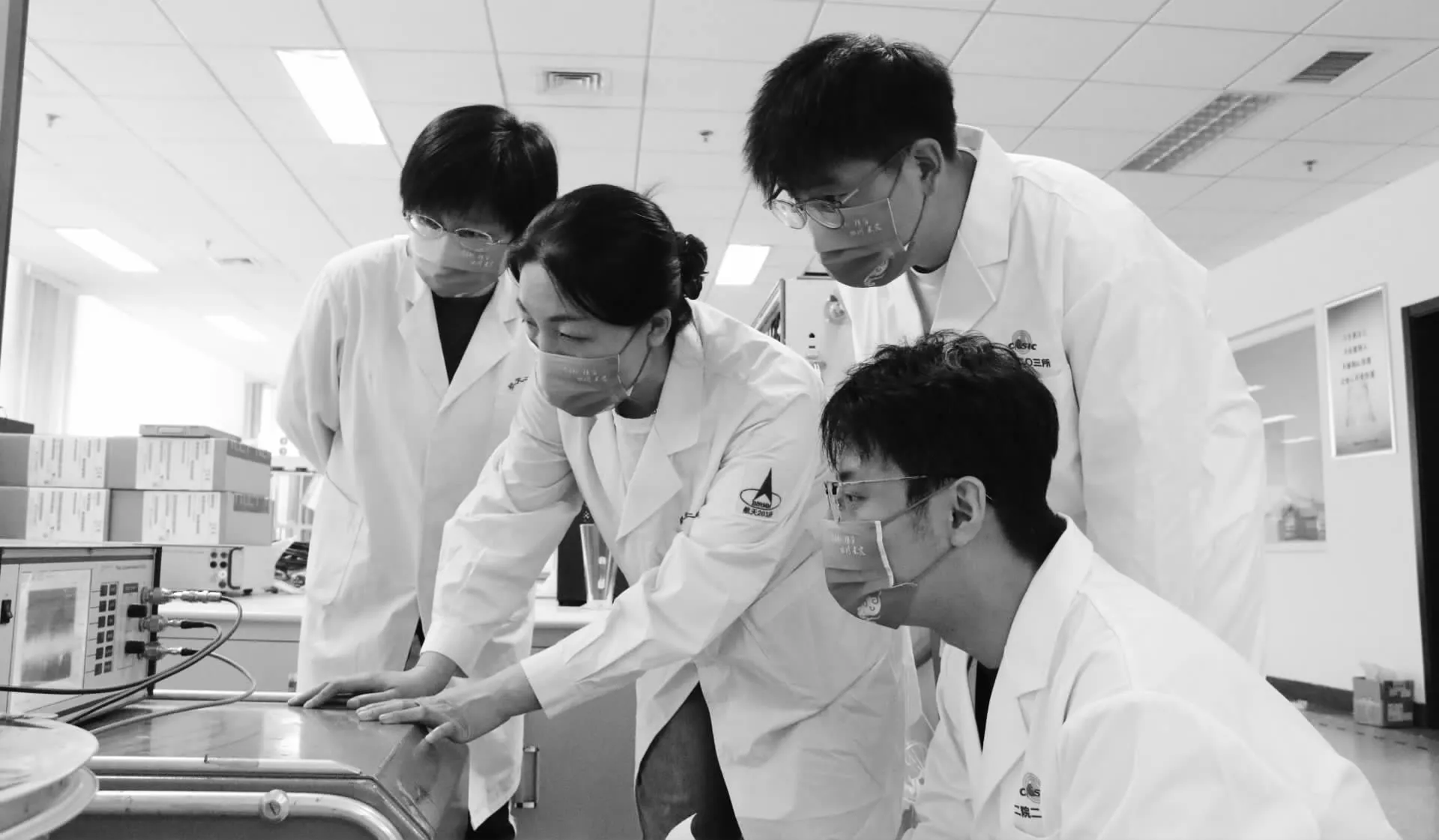

当时,虽然氢钟团队从事氢钟研制多年,已实现氢钟的产品化,但相较于空间应用还有一定差距,根本无法达到预期的要求。但是任务来了,氢钟团队必须迎难而上。大家始终坚持“任务就是命令,指标就是目标,国家利益面前,航天人就要向前冲”的强烈信念,迅速成立专门研发队伍,制定详细研制计划,技术、管理分工明确,项目负责人履职尽责,内外沟通同步开展。面对超高精度指标、超高可靠性、超高稳定性等要求,团队各司其职,探索新方案,把控元器件,打破固有思维,进行小型化、轻量化、高指标的研究。

通过对产品结构的精细设计,物理部分性能的改进,以及对参数指标不断提升,氢钟团队一步步将指标优化,终于达到目标。设计师孟芝感叹道:“看似艰难的过程,我们全力以赴达到了,这也是一个全方位的提升过程。”在这次任务中,氢钟团队完成了总体实现实验舱要求的各项技术指标,实现了包括小型化、轻量化、可靠性以及频率稳定度等各项要求,氢钟研制实现了质的飞跃。

齐心协力团队勇往直前

由于飞行器空间和重量的局限,梦天实验舱应用的主动型氢原子钟,对整机的重量和体积都有较大限制。“国之所需,我之所向”,是氢钟团队的信条。就是凭借着一股永不服输,勇往直前的精神,他们攻破了一个又一个难题。为了满足系统对氢钟体积重量的要求,他们对整机进行了全面优化改进,一系列技术问题迎刃而解。

困难是航天人成长的阶梯。为了按时完成任务,氢钟团队将工作模式切换为连续状态,一段充实有意义的工作旅程正式开启。氢钟团队的节奏是跟着氢钟的进度走的,氢钟在连续不断地工作,氢钟团队随之也保持连轴转,时刻进行监测。一旦发现问题,他们就要第一时间解决。特别是进入调试状态后,如果是指标不好就要重新调试,指标好了要保持长期监测。“我们会留个预计量,在预计的时间内,观测指标的状况。这期间,我们满脑子都是钟,就是进入了钟的状态。时刻进行跟进,不停地进行调试、测试,再进行调试、测试,这个过程循环往复、周而复始。”铁中回忆道,大家日夜兼程,全力以赴,都憋着一股劲,一定要啃下这块硬骨头。

氢钟研制任务时间紧、任务重,氢钟团队每个成员压力都非常大,因为他们深知,载人航天关系国家荣誉,关系民生,容不得半点闪失。为了项目的顺利完成,氢钟团队制订了详细的研制计划。为了赶时间节点,室主任带领团队成员放弃了休息日,随时待命,无论何时需要,他都会第一时间来到单位,时刻关注钟的运行数据。项目组成员铁中、孟芝也是夜以继日,除夕之夜也无法与家人团聚,全力保证项目进度。家住昌平的设计师悦宝,距离单位非常远,每天往返要3 个多小时。为了工作,他索性住到了宿舍,每天工作到深夜,第二天一早又准时到岗,一周才匆匆赶回家一次。家人身体不好,他也是满怀愧疚。悦宝说:“我们的工作性质就是如此,大家都在全力以赴,每个人都不能掉链子。”

每当夜色下仰望星空,大家在看到夜空中那颗最亮的星时,都会流下激动的泪水,一条无形的线牵着每个人的心,那里有他们为之付出心血与智慧的脉搏,在连续、稳定、可靠地跳动着。如今,氢钟团队研制的产品已随梦天实验舱发射升空,正在空间站中发挥作用。以铁中、晓露等为代表的一众设计师见证着团队攻坚克难、集智攻关的每一刻,每每回想起发射成功的时刻,他们依然心情激动。因为他们深知,在国家星载原子钟实力的提升过程中,有他们的汗水和智慧。

203 所氢钟团队只是“铸钟人”一个缩影,就是他们夜以继日,不畏艰难,凭着咬定青山不放松的韧劲,突破了一个又一个技术难点,保障了任务的顺利完成。

以时间刻度标注创新高度,趟开天高海阔的创新之路。此刻,203 所氢钟团队又向新的任务进军了。