麻杏石甘汤联合中药穴位贴敷对风热型小儿咳喘的应用效果

郭晓杰,尹焕培

小儿咳喘为一种常见中医病证,泛指西医中的支气管炎、喘息性支气管炎、肺炎、慢性咳嗽等疾病,除咳嗽这一典型症状外,咳喘患儿多伴有不同程度喘息、呼吸急促、发热等临床表现[1]。目前西医认为,病毒、细菌等病原微生物感染为此病主要病机,对症治疗为其主要治疗原则。但此病病情易反复,可对小儿生长发育造成不良影响,长期服用各类抗生素或可导致一系列药物副反应发生,加之小儿免疫力、抵抗力较差,单凭西药治疗的效果并不理想[2]。中医认为,此病病机与外邪侵入、邪毒蕴结于肺致肺中热盛相关,与风寒型咳喘相比,风热型咳喘更为常见。针对此类患儿应以清热解毒、化瘀散结等为主要治法[3]。麻杏石甘汤为一味解表剂,可主治各类邪热壅肺证[4];穴位贴敷为一种常见中医外治法,通过制作特定药方并对特定穴位予以贴敷可使药效直接作用于皮肤,促进体内血液循环,具有化瘀通络之功效,且穴位贴敷易于操作,无需另外借助医疗器械、设备,在予以咳喘患儿常规西药以及中药内服治疗同时,联合应用此疗法或可一定程度上增强治疗效果,且对于年纪较小患儿来说,穴位贴敷无疑为一种安全性、接受度更高的治疗方法[5]。本研究主要探讨麻杏石甘汤联合中药穴位贴敷治疗风热型小儿咳喘的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本文为前瞻性研究,选取河南省直第二人民医院2020年5月至2022年2月收治的113例咳喘患儿为研究对象。采用随机数字表将患儿分为联合组(n=57)和常规组(n=56)。联合组中男30例,女27例,年龄3~10岁,平均年龄(6.52±0.25)岁,咳喘病程10 ~20 d,平均病程(15.13±0.22)d;常规组中男32例,女24例,年龄4~9岁,平均年龄(6.55±0.19)岁,咳喘病程12~18 d,平均病程(15.11±0.31)d,两组患儿一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。经核实,本次研究已经获得医院伦理委员会批准(W202221)。

1.2 选取标准 诊断标准:中医诊断标准参考《中医儿科常见病诊疗指南》[6],风热闭肺证的中医主证为咳嗽不爽、痰黄黏稠、口渴咽痛,中医次证为发热头痛、恶风微汗,且伴有舌质红,苔薄黄,脉浮数,指纹红紫等体征;西医诊断标准参考《诸福棠实用儿科学》[7],伴细菌性感染或病毒性感染,伴咳嗽、发热、喘息、肺部音等症状等。纳入标准:符合以上中医、西医诊断要点;家属均已知悉此次研究目的及内容,均已签署相关同意书。排除标准:存在其他呼吸道感染症状;伴免疫功能障碍者;参与本研究前一周内接受过相关治疗者;伴认知、精神异常小儿;依从性差不愿配合本研究者。

1.3 方法

1.3.1 常规组 予以常规西药治疗,按80 mg/kg剂量予以静脉滴注头孢他啶(厂家:悦康药业集团有限公司;国 药准字:H20043001;规 格:1.0 g),1次/d;按100 mg/kg剂量予以静脉滴注阿奇霉素(厂家:东北制药集团沈阳第一制药有限公司;国药准字:H20000426;规格:0.25 g),1次/d;予以止咳、平喘、退热等对症治疗,并结合病原体检测结果予以针对性抗菌治疗,本组患儿持续治疗15 d后评估疗效。

1.3.2 联合组 在以上治疗基础上,予以麻杏石甘汤联合穴位贴敷治疗。①麻杏石甘汤:取10 g生石膏,加入5 g苦杏仁、灸麻黄、金银花,3 g灸甘草、连翘加入至300 mL清水以文火煮沸后去除渣滓取浓汁100 mL为一剂,分早晚两次口服,50 mL/次,持续用药15 d。②穴位贴敷:取400 g白芥子、紫苏子,100 g葶苈子、细辛,60 g吴茱萸以及40 g香附一并烘干并研呈粉末状,加入新鲜姜汁制成直径1 cm大小药饼,取肺俞为主穴,配大杼、风门等穴位一同贴敷,每处穴位取10 g药物即可,5 h/次,3 d为1个疗程,5个疗程(15 d)评估疗效。

1.4 观察指标 ①于治疗15 d后记录并对比两组患儿的咳嗽、发热、喘息、肺部音等症状改善时间。②于治疗15 d后采用中医证候积分量表[8]对两组患儿治疗后的咳嗽不爽、痰黄黏稠、口渴咽痛等中医主证以及发热头痛、恶风微汗等中医次证积分进行对比,各症候均按1~4分计分,分值越高表示症候越严重。③于治疗15 d后采集患儿外周静脉血2 mL为样本,采用“一瓶多检”原则,将样本进行抗凝、离心后统一将血清送入Beckman Coulter公司提供的AU5800型全自动生化分析仪中经酶免法检测白细胞计数(WBC)、中性粒细胞百分比(NE)、血清淀粉样蛋白A(SAA)、降钙素原(PCT)气道炎症指标,试剂盒由上海酶联生物统一提供。④随访期间,于治疗后1、3、6个月时经肺功能测定仪检测并对比两组患儿的第一秒用力呼气容积百分比(FEV1%),参考值应>80%。

1.5 统计学方法 数据均采用软件SPSS 22.0处理,计数资料以率[n(%)]表示,采用X2检验,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿症状改善时间比较 治疗后,联合组患儿的咳嗽、发热、喘息、肺部音等症状改善时间均低于常规组,差异具有高度统计学意义(P<0.001),见表1。

表1 两组患儿症状改善时间比较(±s) 单位:d

表1 两组患儿症状改善时间比较(±s) 单位:d

组别 例数 咳嗽 发热 喘息 肺部images/BZ_108_2091_1743_2121_1773.png音联合组 57 5.23±0.15 3.22±0.18 2.36±0.41 2.33±0.15常规组 56 7.44±0.28 5.23±0.16 3.65±0.35 3.82±0.41 t值 52.425 62.699 17.974 25.741 P值 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

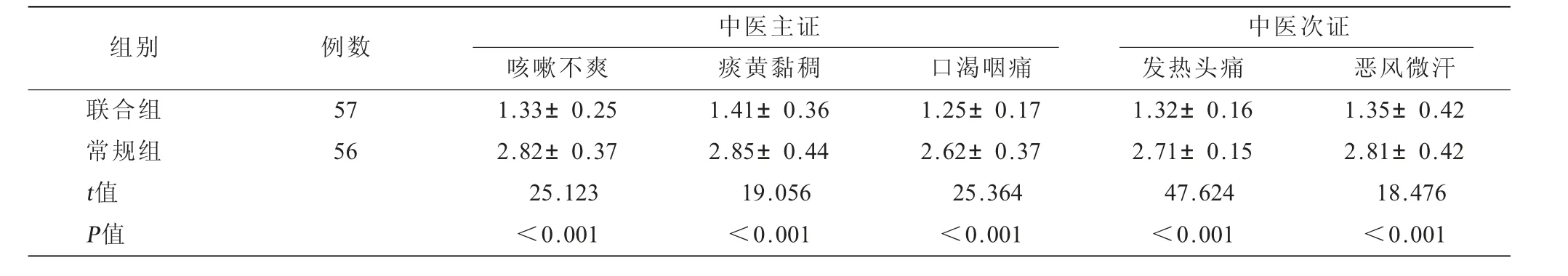

2.2 两组患儿中医证候积分比较 治疗后,联合组的咳嗽不爽、痰黄黏稠、口渴咽痛等中医主证以及发热头痛、恶风微汗等中医次证积分均低于常规组,差异具有高度统计学意义(P<0.001),见表2。

表2 两组患儿中医证候积分比较(±s) 单位:分

表2 两组患儿中医证候积分比较(±s) 单位:分

组别 例数 中医主证 中医次证咳嗽不爽 痰黄黏稠 口渴咽痛 发热头痛 恶风微汗联合组 57 1.33±0.25 1.41±0.36 1.25±0.17 1.32±0.16 1.35±0.42常规组 56 2.82±0.37 2.85±0.44 2.62±0.37 2.71±0.15 2.81±0.42 t值 25.123 19.056 25.364 47.624 18.476 P值 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2.3 两组患儿气道炎症指标比较 治疗后,联合组患儿的WBC、NE、SAA、PCT气道炎症指标水平低于常规组,差异具有高度统计学意义(P<0.001),见表3。

表3 两组患儿气道炎症指标比较(±s)

表3 两组患儿气道炎症指标比较(±s)

注:WBC=白细胞计数,NE=中性粒细胞百分比,SAA=血清淀粉样蛋白A,PCT=降钙素原。

组别 例数 WBC/(109·L-1) NE/% SAA/(mg·L-1) PCT/(μg·L-1)联合组 57 7.11±0.45 67.45±0.33 8.83±0.41 0.33±0.06常规组 56 8.28±0.71 69.62±0.47 9.62±0.72 0.48±0.11 t值 10.482 28.445 7.183 9.020 P值 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2.4 两组患儿随访期间肺功能比较 随访期间,联合组患儿治疗后1、3、6个月时的FEV1%均高于常规组,差异具有高度统计学意义(P<0.001),见表4。

表4 两组患儿随访期间肺功能比较(±s) 单位:%

表4 两组患儿随访期间肺功能比较(±s) 单位:%

?组别 例数 治疗后1个月 治疗后3个月 治疗后6个月联合组 57 80.15±0.42 82.65±0.44 85.75±0.31常规组 56 79.11±0.16 80.16±0.36 83.12±0.41 t值 17.334 32.892 38.506 P值 <0.001 <0.001 <0.001

3 讨论

目前西医所说各类支气管炎、慢性咳嗽以及哮喘等均属于中医“咳喘”范畴,除咳嗽症状外,咳喘患儿多会伴有不同程度的发热、喘息、气促等相关症状。西医认为,此类患儿发病多是因机体受到病毒、细菌等多种病原微生物感染所致,抗感染为其关键治疗措施,故目前西医针对此类患儿多会在实施对症治疗后根据肺部感染情况予以积极抗菌治疗[9]。但长期口服或经静脉予以抗生素治疗或可导致患儿发生耐药性、抗药性,且近年随抗生素滥用现象加剧,大量应用抗生素对咳喘患儿进行治疗也可导致机体发生一系列药物副反应,可对其治疗效果产生不利影响[10]。目前中医认为,邪热壅肺是小儿咳喘的主要病机,小儿本身素体较弱,其机体卫外能力较成年人明显较差,一旦外感邪气则极易累及肺脏。基于中医辨证论治原则,需对患儿实施清热、解毒、散结等中医疗法。已有的研究证实[11],麻杏石甘汤治疗小儿咳喘的效果显著,但考虑到患儿年纪较小、服药依从性差,单独予以中药方剂治疗或也难以实现理想疗法。穴位贴敷为一种十分常见的中医外治法,此疗法无需借助任何医疗器械或设备,通过配制中药方并与姜汁调和后即可贴敷于特定穴位而产生针对性治疗效果,应用此方配合中药方剂治疗小儿咳喘,或可在显著增强其疗效同时提升患儿舒适度[12]。

本研究结果显示,联合组患儿治疗后的咳嗽、发热、喘息、肺部音等症状改善时间均低于常规组(P<0.001),提示与单独应用常规西药治疗相比,采用麻杏石甘汤联合中药穴位贴敷的疗效更佳。麻杏石甘汤由生石膏、苦杏仁、灸麻黄、金银花等多味中药制成,方中生石膏入肺经、胃经,具有清热泻火之功效;苦杏仁入肺、大肠经,可用于止咳平喘,灸麻黄入肺、膀胱经,可发汗解表、宣肺平喘;金银花也为一种常见的清热解毒药。采用上述药材制成麻杏石甘汤治疗具有清热解毒、化瘀散结之功效。龚海蓉等[13]研究指出,采用麻杏石甘汤治疗小儿支气管肺炎的效果显著,经此方治疗后,患儿的症状持续时间均低于对照组(P<0.05),与本研究结果具有一致性。除麻杏石甘汤之药理作用外,本研究通过联合应用穴位贴敷也可进一步增强患儿治疗效果,本研究所取穴位含肺俞、大杼、风门等多种,肺俞可主治肺经及其他相关呼吸疾病,为本次贴敷的主要穴位,大杼、风门可主治各种咳嗽、喘息及发热病证,通过制定中药方并经上述穴位进行贴敷后,药效可直接经皮肤作用于肺经,除可协同麻杏石甘汤共奏清热、平喘、止咳等功效外,还可产生理气通络之效果。故联合组的咳嗽不爽、痰黄黏稠、口渴咽痛等中医主证以及发热头痛、恶风微汗等中医次证积分均低于常规组(P<0.001)。相关药理学证实[14],麻杏石甘汤具有一定抗炎效果,方中生石膏、苦杏仁及灸麻黄均具有显著抗炎机制,加以穴位贴敷辅助,可更好缓解患儿的气道炎症;另有研究指出[15],麻杏石甘汤还可显著改善咳喘病患的肺功能,远期疗效也颇为理想。故本研究中,联合组患儿的WBC、NE、SAA、PCT等气道炎症指标水平低于常规组,随访期间,联合组患儿治疗后1、3、6个月时的FEV1%均高于常规组(P<0.001)。

综上所述,在予以小儿咳喘常规西医治疗同时,联合应用麻杏石甘汤加中药穴位贴敷的效果更佳,可在促进患儿临床症状恢复同时改善其中医证候体征,对缓解患儿气道炎症反应、改善远期肺功能均具有积极意义。但本次研究重在探讨此中医疗法的效果,未对两组患儿在中医、西医不同治法下的不良反应、并发症等进行统计对比,无法明确各不同疗法的安全性,研究结果存在一定局限性。后续临床可以本研究结论为基础,开展对小儿咳喘实施麻杏石甘汤联合中药穴位贴敷治疗安全性的深入研究。