新发展格局下都市圈城镇化率统计机制研究

邹 伟

党的二十大报告指出,“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”,并明确提出“深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略”,“推进以人为核心的新型城镇化,加快农业转移人口市民化”等要求。(1)习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].新华社,2022-10-25.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求通过“加快农业转移人口市民化”、“完善城镇化空间布局”、“全面提升城市品质”等途径,(2)中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[EB/OL].新华社,2021-03-12.完善新型城镇化战略、提升城镇化发展质量,最终实现“常住人口城镇化率提高到65%”的发展目标。近几十年来我国城镇化快速推进,2021年城镇常住人口增长到9.14亿人,城镇化率达到64.7%。(3)中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].国家统计局,2022-02-28.在当前新型城镇化的新特征与趋势下,我国城镇化的动力机制发生结构性变化,都市圈逐步成为新型城镇化的主要形态之一。如何合理有效地研判城镇化的新阶段特征及趋势,将直接影响到我国城镇化战略实施与推进。

本文基于新阶段城镇化内涵及意义理解,梳理明晰全球及国内城镇化发展现状及趋势特点,结合美国、日本、欧盟等国外的典型都市圈和国内不同类型(省内、跨省等)都市圈的统计机制经验,研究提出了新发展格局下符合我国国情的都市圈城镇化率统计机制构建思路,并以上海大都市圈为例,分析研究当前上海大都市圈城镇化率现状及发展趋势,提出都市圈城镇化率统计机制构建实施的建议。

一、新阶段城镇化内涵及意义

(一)中国城镇化历程及内涵

中国城镇化最初源于20世纪70年代国家引进国外设备和技术以改进国家产业结构,彼时农村城镇化早期形态也随同出现;1982年全国开始推行家庭联产承包责任制,大量劳动力转向乡村工业,城镇化进程逐步开始发展。随着改革开放不断深入,中国城镇化伴随经济发展、人口城乡流动、户籍制度改革、土地制度完善等同步发展,经历了城镇化缓慢推进、以就近城镇化为主(1978~1991年),城镇化由慢到快过渡、就地城镇化与异地城镇化并存(1992~2001年),城镇化快速推进、以异地城镇化为主(2002~2011年),城镇化快速推进但速度放缓、再次进入就地城镇化与异地城镇化并重(2012年以来)四个阶段(苏红键和魏后凯,2018)。自改革开放以来,我国城镇化快速推进,城镇化率从1978年的17.9%提高到2021年的64.7%,城镇常住人口从1.72亿人增长到9.14亿人。(4)《中国统计年鉴(2021)》。

中国城镇化过程中,重点将人口聚集区域进行行政层级的划分,一般大的设为城市,小的设为镇,强调小城镇在城镇化过程中的作用。从统计意义上说,城镇化是指在一定规模以上人口聚集点居住的人口比重越来越大,在功能方面表现为非农产业主导经济活动,在景观方面表现为高建筑密度区域范围越来越大(蔡翼飞和张玉华,2015)。城镇人口作为我国城镇化进程的核心内容,人口城镇化率是反映我国城镇化进度的关键指标,亦是把握基本国情、指导国民经济发展的重要依据。

(二)新型城镇化意义及要求

2013年12月召开的首次中央城镇化工作会议将城镇化提高到中央层面的战略高度,对推进新型城镇化作出战略部署,提出走中国特色、科学发展的新型城镇化道路,核心是以人为本,关键是提升质量。后续出台的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》、国家“十三五”规划纲要、国家“十四五”规划纲要以及年度新型城镇化重点任务等文件,进一步提升了我国城镇化工作的内涵及意义,推动我国城镇化向高质量、高效率和高水平的方向发展。

一是新型城镇化是国家应对发展风险、构建完整内需体系的关键环节。新型城镇化是以人为核心的城镇化,是推动农业转移人口市民化的过程,有助于扩大消费群体和释放消费潜力。在推动农民工及其家属城镇定居落户过程中,新型城镇化提高了仍留在农村的农业劳动力的农业资源占有量和农业劳动生产率,有利于稳定城市产业工人队伍和提升职业技能水平,畅通城乡发展良性互动、畅通产业链供应链生产环节。新型城镇化作为有效投资的“加速器”,也是居民消费的“倍增器”,是实施扩大内需战略、建设强大国内市场和构建完整内需体系的重要战略支撑(刘晓萍,2020)。

二是新型城镇化是推动区域协调发展、优化城市空间布局的有力支撑。未来一段时期我国城镇化仍将处于较快发展阶段,城市群、都市圈等作为新型城镇化的主体形态,分类引导大中小城市发展方向和建设重点,形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。城市群、都市圈等能够在最短空间距离内实现需求规模与供给规模的对称,从而达到运费最低、报酬递增,推进城市群、都市圈等新型城镇化主体形态培育及优化,将有助于进一步促进区域高质量发展、优化人口和经济结构、完善城市空间布局。

三是新型城镇化是推动城市高质量发展、创造高品质生活的重要途径。从经济需要、生活需要、生态需要、安全需要等角度看,大中小城市在交通基础设施、市政基础设施、信息基础设施、医疗和公共卫生设施、教育设施、养老托育设施等软硬件设施方面均存在较多短板弱项。开展新型城镇化有利于更好满足市民对城市高品质生活的向往,有利于加快促进农业转移人口市民化,加快推进城市老旧小区、老旧厂区、老旧街区和“城中村”等更新改造,对实现城市高质量发展、创造居民高品质生活具有重要的现实和长远意义。

(三)都市圈在新型城镇化中的作用及意义

2019年,国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,明确将都市圈作为城镇化空间形态之一,建设现代化都市圈是推进新型城镇化的重要手段。国家“十四五”规划纲要进一步要求发展壮大城市群和都市圈,将都市圈定位为新型城镇化战略的主要组成部分。作为区域内人口集聚、经济辐射、交通枢纽等核心功能集聚的单元,都市圈发挥支撑区域经济增长、基础设施优化布局、创新能力提升、公共服务共享的作用,有力推动新型城镇化高质量发展。

一是都市圈拓展城市发展空间,是当下我国新型城镇化的重要空间载体。都市圈通过紧密的产业协作和一体化的交通基础设施建设,促进人口、创新要素等资源在核心城市的集聚和在都市圈范围内的自由流动与优化配置;空间范围扩大也带来市场需求扩大,在新基础设施投资、文化休闲消费等方面拓宽了市场范围。都市圈这种核心城市与外围地区的分工和互补,有利于整个区域的经济社会全面发展,实现规模经济和多样化发展,是我国新型城镇化中后期的重要空间载体。

二是都市圈发挥核心城市辐射带动作用,是我国新型城镇化的有力推手。都市圈是一个空间尺度适中、范围内合作基础较好且合作意愿较强、联系紧密的空间单元,在这一空间范围内落实区域协调发展战略,有助于促进区域协调发展的体制机制创新,以及政策和机制更有效地实施。都市圈能够放大核心城市对周边地区的辐射带动功能,既能缓解过度集聚带来的“大城市病”,又能加快周边中小城市发展,改善城市之间的竞合关系,从而推动形成大中小城市协调发展的格局,有力推动我国新型城镇化。

三是都市圈推动城乡融合高质量发展,是我国新型城镇化的战略核心区。培育发展都市圈,通过创造更多的就业岗位、提供更优质的公共服务,在更大范围内承载农业人口的市民化转移,加快新型城镇化进程;公共服务设施的共建共享将促进公共服务均等化,使转移人口享受同等的社会福利,缩小城乡差距,提升城镇化的质量。都市圈推动的城乡要素自由流动也将同步带动乡村旅游休闲和农业发展,促进乡村振兴战略的实施,都市圈地区成为推进中国城镇化与城市高质量发展的战略核心区。

二、城镇化发展现状及趋势

(一)全球城镇化发展特点及趋势

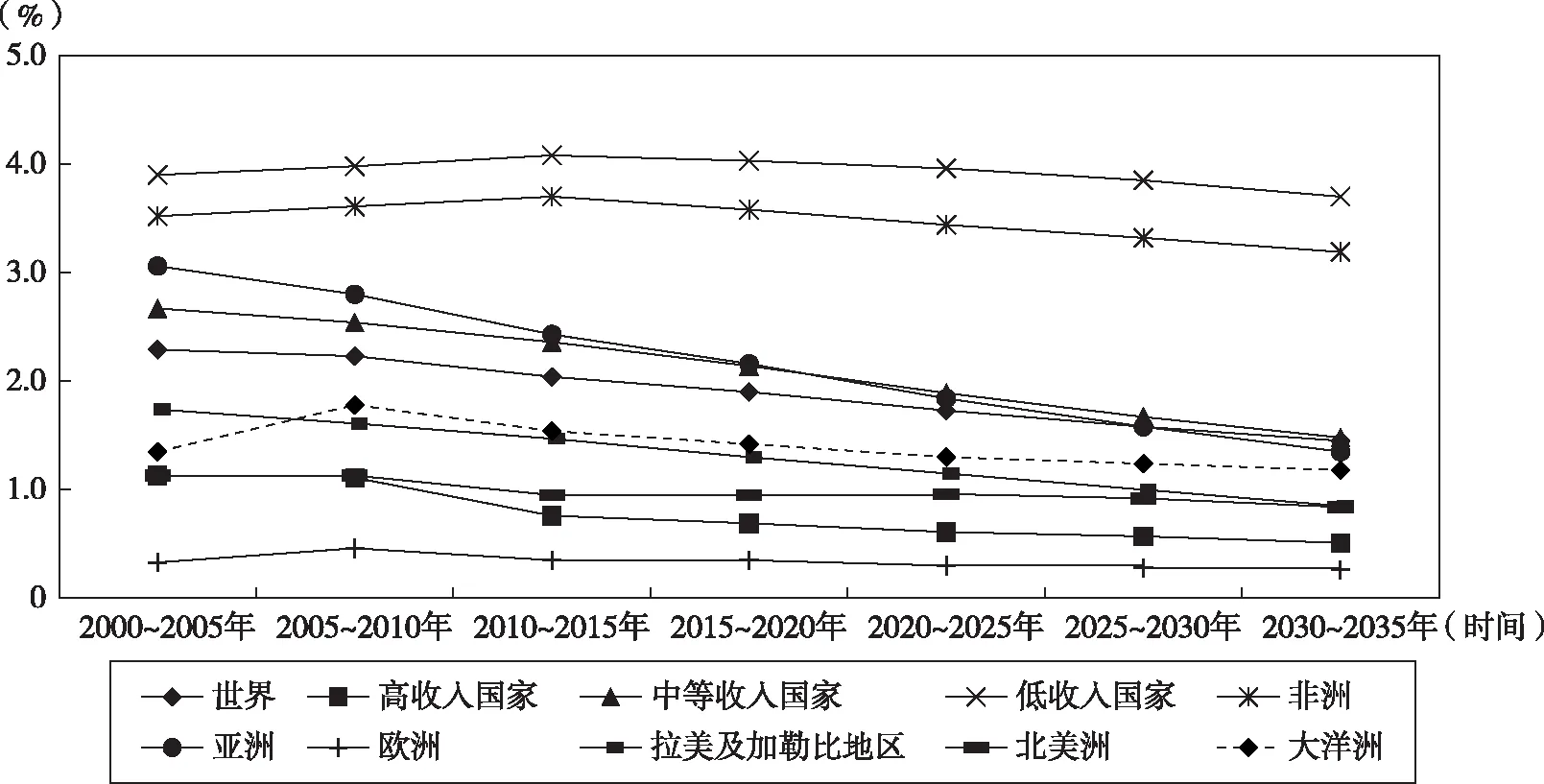

一是全球城市化率持续增长,东亚、南亚等地区仍保持高速增长。当前全球城市化率已达56.2%,根据联合国关于世界城市的研究表明,世界未来10年的城市化将进一步推进,2030年城市人口占全球人口的比例将达到60.4%,每个地区将更加城市化,而已高度城市化地区的人口增长速度则会放缓(见图1)。世界主要的城市化增长将发生在东亚、南亚和非洲的欠发达地区,其中印度、中国和尼日利亚等三个国家将占2018~2050年全球城市人口增长总数的35%。全球城市化将会持续增长,东亚、南亚等地区仍保持高速增长态势。

图1 世界各区域城市化每5年增长百分点统计及预测

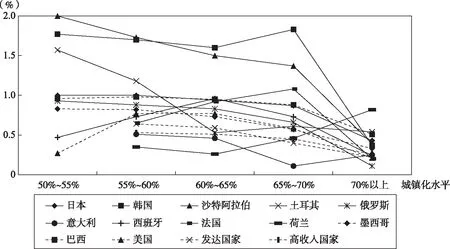

二是主要国家达到60%城镇化水平后逐步稳中放缓。根据联合国《世界城市化展望》报告的数据可知(见图2),发达国家城镇化率在60%~65%区间时,其年均增幅分别较前一阶段平均下降0.05个百分点;在65%~70%区间时,其年均增幅分别较前一阶段平均下降0.19个百分点。高收入国家城镇化率在60%~65%区间时,其年均增幅较前一阶段下降0.02个百分点;在 65%~70%区间时,其年均增幅分别较前一阶段下降0.06个百分点。从世界主要国家来看,其城镇化水平达到60%之后呈现稳中放缓趋势(欧阳慧等,2021)。

图2 世界主要国家不同阶段城镇化速度年均增长百分点

三是发达经济体从单一城市城镇化转向以大城市为核心的都市圈城镇化。1950~2010年,美国5万~25万人、25万~100万人、100万~500万人和500万人以上的都会区人口比重分别减少0.3个百分点、增加2.9个百分点、增加12.2个百分点和增加12.4个百分点(见图3)。在日本城市化进程中,东京圈、大阪圈和名古屋圈的人口占比分别从1955年的17.3%、12.3%和7.3%增至2014年的28.6%、14.4%和8.9%,分别增长11.3个、2.1个和1.6个百分点,人口随着产业持续向大都市圈集聚。(5)日本总务省统计局. 2015年国势调查[EB/OL]. http://www.stat.go.jp/data/ kokusei/2015/kekka.html.美国、日本等主要发达经济体以大城市为核心的都市圈人口持续流入,人口向大都会区集聚的态势更加明显。

图3 1950~2010年美国不同类型都会区人口占比

四是城市发展重心转向质量提升,城镇化新阶段适应城市新发展趋势。在资本流动和生产网络全球化发展大趋势下,全球城市区域、都市圈等正逐步取代城市,成为参与全球产业组织和地区竞争的核心主体。城市发展的重心将由规模增长转变为质量提升,经济增长对城市发展所产生的带动效应将集中于提升居民工作生活质量、完善城市功能与治理、优化城市产业结构等方面(刘涛等,2017)。在新型城镇化的新阶段,都市圈应适应城市发展重心转移的趋势,将发展重点聚焦于治理水平提升和功能结构优化等方面,并发挥区域协同发展和功能布局等引领作用。

(二)我国城镇化发展现状及特点

一是城镇化总体增速趋缓,东部地区减缓、中西部地区提升、东北地区加速放缓。根据《中国统计年鉴》中的我国常住人口城镇化率(1991~2021年)统计,1991~2000年、2001~2011年和2012~2021年城镇化率增长分别为9.8个、13.6个和12.0个百分点,年均增长分别为0.98个、1.24个和1.20个百分点,总体来看,我国城镇化发展整体增速逐步放缓。2010年以来,我国东中西部人口集聚的差距在不断缩小,东部地区人口占比仍在提升、但集聚速度正在放缓,中部地区人口流出有所减缓,西部地区人口从流出转为流入,东北地区人口则加速流出(王凯等,2020)。

二是部分地区人口流动的近域化趋势加强,省内、县市内就近就地城镇化成为主要方式。随着我国城镇化进程加速,大规模的人口与劳动力流动成为主要现象,近几年人口流动近域化特征正逐步显现(李晓江和郑德高,2017)。2017~2019年,全国省内就业的农民工分别为9510万人、9672万人和9917万人,三年总量连续增加,年均增加204万人。2017~2019年,全国省内就业的农民工占外出农民工总量的55.34%、56.02%和56.91%,年均提高0.79个百分点(王凯等,2020)。在部分地区人口流动趋势不断加强的同时,省域内的就近城镇化也逐步成为主要方式。

三是城城人口流动规模加大,城市间日常人口流动愈发重要。根据《2020年广州市交通发展年报》,大湾区主要城市之间每天至少有550万人次的跨城出行需求;百度、高德等大数据平台相关研究结果也表明,国内各城市间每天有超过千万级别的人口存在跨城出行行为。人力资本较高的群体成为城城流动人口的主要组成部分,实现由低效城市向高效城市的转移,其对城市所产生的群体结构影响可能已超过城乡迁移的结果;高频次人口流动往往体现出重要的社会经济价值,如资本流动、商务交流、技术合作等核心生产要素的优化配置,近年来正逐步在城市集聚趋势中显现。

(三)我国城镇化未来发展趋势研判

一是我国城镇化还有较大空间,处于快速发展期的减速阶段。当前我国城镇化率为64.7%(2021年),与联合国统计的高收入经济体(81.9%)和中高收入经济体(68.2%)的城镇化率还有一定距离,联合国《世界城市化展望》预测中国城镇化率将在2030年达70.6%、2040年达76.4%,宏观结果表明我国城镇化还有较大空间。结合1991~2000年(0.98个百分点)、2001~2011年(1.24个百分点)及2012~2021年(1.20个百分点)等三个时期我国城镇化率的年均增长情况,按照世界主要国家城镇化发展规律,我国城镇化尚处在快速发展期的减速发展阶段。

二是我国城镇化转向高质量发展阶段,产业结构、城市建设、区域协调等成为主要影响因素。在当前新型城镇化的新特征与新趋势背景下,区域的集聚效应愈发显著,通过规模效应、专业化分工和学习效应三方面增强城市、区域乃至国家竞争力。按照国外区域发展和流动发展规律,结合国内新型城镇化发展阶段特征,产业结构转变、劳动力结构调整、城乡要素流动、城市建设模式转变将成为我国城镇化发展的主要影响因素(王凯等,2020),进一步改变未来城镇化的内在动力、发展方向、演化趋势。

三是以特大、超大城市及辐射带动功能强的大城市等为核心的都市圈城镇化进一步加速。根据国外主要都市圈集聚发展特征,以及国内现阶段的人口流动特点,我国已进入以核心大城市边界扩张为主要形态的都市圈化阶段,都市圈将成为吸纳我国新增城镇人口的重要空间载体,都市圈化将成为我国新型城镇化新阶段的新形态(张颖和卓贤,2021)。已有研究表明,当前我国的都市圈化率仍然较低,都市圈内部的城镇化率提升速度有所放缓,各都市圈的人员往来活跃度存在较大差异;相比于先发国家的都市圈,我国主要都市圈发展水平仍偏低。以特大、超大城市及辐射带动功能强的大城市等为核心的都市圈城镇化将进一步加速。

都市圈作为新型城镇化的主体形态之一,都市圈化是大城市功能有序疏解、产业合理分工的必然趋势。在新型城镇化的新发展阶段,城镇化动力机制发生转变,都市圈化成为推动我国深度城镇化的现实路径,开展都市圈城镇化率统计机制研究已是非常必要且现实的要求。

三、我国都市圈城镇化率统计机制构建思路

(一)国外典型都市圈统计制度经验

美国都市统计区制度。美国都市统计区制度由美国行政管理与预算局(Office of Management and Budget,OMB)自1950年开始推行实施,开展全国范围的大都市统计区和小都市区的识别和统计。该统计区概念以单一主体界定的大都市区概念为基础进行构建,用于统一标准体系,支撑各地理区域统计信息收集、汇总和发布等工作(张可云等,2017)。该制度的统计工作涉及联邦、政府、统计机构等多个部门,统计内容包括经济增长、人口就业等多个领域,其中人口指标涵盖人口数量、人口密度以及就业和通勤等。截至2020年3月,美国共划分为939个都市统计区,涉及小都市统计区547个、大都市统计区392个,其中551个都市统计区共同组成了175个联合统计区。(6)Revised Delineations of Metropolitan Statistical Areas, Micropolitan Statistical Areas, and Combined Statistical Areas, and Guidance on Uses of Delineations of These Areas[EB/OL]. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/03/Bulletin-20-01.pdf.Mar. 2020.此外,地方都市圈(如纽约都市圈)政府部门也对都市圈通勤、就业岗位等重要事项发布专项统计研究报告,用于支撑都市圈政策制定与实施。

日本国势调查、居民出行调查等制度。日本较早提出“都市圈”概念,并实现了都市圈的统一规划和跨区域联合治理,陆续开展了国势调查、都市圈公共交通调查、都市圈居民出行调查等与都市圈相关的统计调查。日本国势调查自1920年开始,用于了解人口数量和结构变化情况,由总务省统计局每5年组织开展一次。2015年国势调查包括关东、近畿、中京、札幌、仙台、静冈—浜松、冈山、广岛、北九州—福冈、熊本等11个大都市圈以及松山、鹿儿岛、宇都宫3个都市圈,内容涉及人口分布、昼间和夜间人口密度、通勤和通学人口分布等。(7)日本总务省统计局. 2015年国势调查[EB/OL]. http://www.stat.go.jp/data/ kokusei/2015/kekka.html.都市圈公共交通调查始于1960年,由国土交通省综合政策局每5年组织开展一次,调查内容包括首都圈、近畿圈、中京圈三大都市圈铁路和巴士运行状况、换乘环节特征、空港公共交通集散情况。(8)日本国土交通省. 都市圈公共交通调查 [EB/OL]. http://www.mlit.go.jp/ sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000007.html.都市圈居民出行调查始于1967年,由国土交通省都市局每10年组织开展一次,调查内容包括都市圈出行总量的变化、地区间联系、通勤圈的变化、区域间移动、出行率下降、移动水平、无出行人员的生活方式等。(9)日本国土交通省. 都市圈居民出行调查 [EB/OL]. http://www.mlit.go.jp/ crd/tosiko/link/index.html.日本主要通过国家级部门依各自需求开展都市圈统计工作,地方都市圈专业协会制定专项统计报告,如东京都市圈交通规划协会不定期发布《东京都市圈个人出行调查》报告,支撑完善都市圈的统计与监测。

欧盟标准地域统计单元制度。欧盟标准地域统计单元制度(Nomenclature of Territorial Units for Statistics, NUTS)是20世纪70年代欧盟统计局为建立区域统计体系而确定的统一工具,用于统计、观察、对比各成员国不同时期经济社会发展水平和差异,以促进各成员国均衡发展。其中,都市圈单元属于标准地域统计单元的第三层级空间尺度(NUTS 3),在由至少25万居民组成的功能性城市区域(functional urban area, FUA)内需满足至少50%的人口生活。(10)European Union. Methodological Manual on Territorial Typologies-2018 Edition. 2019.欧盟统计局每年对NUTS 3范围开展人口方面的信息统计,包括劳动力市场、犯罪记录、经济核算、商业人口统计等。2021年,欧盟统计局进一步对其实施更详细的数据统计工作,涉及性别、年龄、出生地等分列的人口信息。欧盟于1988年正式开启划分标准地域统计单元的工作,2003年正式确立了标准地域统计单元的官方划分方案,标准地域统计单元系统已构成欧盟区域统计体系的核心(刘玉博和李鲁,2020)。

此外,加拿大的“大都市普查区”和“人口集聚区”、英国的“通勤区”等与都市圈相关的官方统计机制及制度也已经成熟,并通过制定相应的法律文件,进一步完善对都市圈单元的统计调查需求,满足经济社会领域多层次的统计需求。

(二)国内已有都市圈统计机制经验

当前国家已建立统计调查制度,包括国家统计调查制度、部门统计调查制度和地方统计查制度等三大类别,区域层面统计机制一般由国家或部门统计调查部门开展。(11)国家统计局. 国家统计调查制度[EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjzd/ gjtjzd/.区域重大战略统计机制方面,一般由国家统计局牵头、地方部门配合、专业机构支撑,定期开展统计监测及信息发布,如京津冀协同发展由国家统计局、北京市统计局和中国社科院产业与区域发展智库以及天津、河北统计部门联合对京津冀发展情况进行统计监测并定期公开发布。都市圈方面,根据都市圈协同特点及需求,省内都市圈、跨省都市圈等不同类型的都市圈相继建立了不同模式的都市圈统计机制。

省内都市圈(合肥都市圈、成都都市圈等)统计机制。合肥都市圈、成都都市圈等省内都市圈,其都市圈范围均在本省的行政区划内,不涉及外省市协同发展等因素,这些都市圈的统计工作一般由省级统计部门或都市圈核心城市统计局牵头开展,并定期发布都市圈统计信息。具体而言,合肥都市圈、大南昌都市圈等,由省统计局负责都市圈主要经济社会指标的统计工作,并与省级相关指标同步定期发布。例如,由安徽省统计局负责的《安徽省2020年国民经济和社会发展统计公报》,明确界定了合肥都市圈统计范围(合肥都市圈包括合肥、淮南、六安、滁州、芜湖、马鞍山、蚌埠7个省辖市以及安庆市的桐城市),并发布了合肥都市圈相关统计指标数据(如合肥都市圈生产总值24499.9亿元,比上年增长4%)。成都都市圈、武汉都市圈等,由都市圈核心城市统计局牵头、相关城市统计局配合,构建并完善都市圈统计合作与交流机制,整合各城市统计资源,开展都市圈经济社会发展统计工作。例如,成都市统计局以成都都市圈(成都、德阳、眉山、资阳4市)为统计范围,发布了《2021年1—2月成都都市圈经济运行情况》,统计内容包括工业生产情况、固定资产投资情况、消费品市场情况、财政收支情况等主要信息。(12)成都市统计局. 成都统计局:2021年1—2月成都都市圈经济运行情况[EB/OL]. http://yc.fccs.com/news/6078751.html, 2021-04-08.

跨省都市圈(南京都市圈等)统计机制。南京都市圈等跨省都市圈,其都市圈范围涉及不同省份的行政单元,需要开展不同行政层级的机制协调及对接,这些都市圈一般由核心城市牵头组建专项组织,制定都市圈统计章程或协议,推动开展都市圈统计监测。具体而言,南京都市圈在都市圈“执行层”运作机制层面专门设置了南京都市圈统计专业委员会(以下简称“专委会”),并以南京都市圈党政联席会议为指导,定期开展南京都市圈统计局长联席会议。该专委会已形成《南京都市圈统计专业委员会章程》,都市圈各城市统计局签订了都市圈城市统计合作框架协议,推动各城市及都市圈经济社会发展的统计监测工作。(13)南京市统计局. 南京都市圈统计局长联席会议在南京召开[EB/OL]. http://tjj.nanjing.gov.cn/njstjj/201912/t20191218_1744765.html.例如,南京市统计局于2021年11月发布的《1—3季度南京都市圈经济总量持续扩大》,统计内容以地区生产总值为主、细分一二三产业增加值。(14)南京市统计局. 1—3季度南京都市圈经济总量持续扩大[EB/OL]. http://tjj.nanjing.gov.cn/gzdt/202111/t20211111_3187292.html,2021-11-11.

(三)我国都市圈城镇化率统计机制构建

基于新发展格局下的新型城镇化意义及要求、都市圈建设作用及意义,结合我国城镇化存在较大增长空间、转向高质量发展、都市圈城镇化加速等趋势及特点,开展都市圈城镇化率统计机制构建,将有效反映新发展阶段我国人口流动特点、都市圈集聚发展特征和新型城镇化建设进展。

当前我国都市圈层面的统计运行实施机制主要分为两大类:一类是省内都市圈(如合肥都市圈、成都都市圈等),其都市圈的统计工作一般由省级统计部门或都市圈核心城市统计局牵头开展,并定期发布都市圈统计信息;另一类是跨省都市圈(如南京都市圈等),需要开展不同行政层级的机制协调及对接,一般由核心城市牵头组建专项组织,制定都市圈统计章程或协议,推动开展都市圈统计监测。

基于国家统计调查制度特点及要求,都市圈城镇化率统计机制作为都市圈官方运行机制的组成部分,需严格明确统计机制管理条线及实施责任主体,并兼顾现有统计制度管理模式,研究提出针对省内及跨省都市圈等不同类型的都市圈城镇化率统计机制构建思路。

一是省内都市圈城镇化率统计机制构建。对于省内都市圈,其都市圈城镇化率统计机制由省级统计部门负责统一推进实施,都市圈所涉城市或区县负责统计上报所在辖区的常住人口、城镇常住人口等指标数字,省级统计部门根据国家统计调查制度要求开展都市圈数据统计、上报、发布等工作。

二是跨省都市圈城镇化率统计机制构建。对于跨省都市圈,如其范围位于区域重大战略(如京津冀协同发展、长三角一体化发展等),可由区域重大战略实施机制(如京津冀协同发展领导小组、长三角区域合作办公室等)负责工作指导,都市圈协同领导小组负责统一推进实施,都市圈各城市或区域负责统计上报所在辖区的常住人口、城镇常住人口等指标数字;如其范围不涉及区域重大战略,可由国家相关部委(发改或统计部门)负责工作指导,都市圈协同领导小组负责统一推进实施,都市圈各城市或区域负责统计上报所在辖区的常住人口、城镇常住人口等指标数字。上述不同实施模式的都市圈城镇化率结果均上报国家相关部委(发改或统计部门)备案。

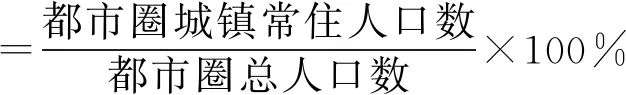

(四)都市圈城镇化率定义及计算方式

按照国家统计局相关统计指标说明,城镇化率是指一个国家(地区)城镇的常住人口占该国家(地区)总人口的比例,是衡量城镇化水平高低、反映城镇化进程的一个重要指标。基于官方统计口径及标准衔接考量,研究将“都市圈城镇化率”定义为“都市圈城镇的常住人口占该都市圈总人口的比例”,其计算公式:

其中,普查年份的都市圈城镇常住人口由各级的城镇常住人口汇总统计后计算所得,非普查年份则根据各级城镇的年度人口变动抽样调查为基础推算而得。此外,考虑到都市圈具有人口集聚效应的作用,非普查年份的城镇常住人口数据应以地级以上城市的数据为统计基础单元(如都市圈涉及非完整地级行政区域,可以非完整地级行政区域的区县数据为统计单元)。

四、上海大都市圈城镇化率统计实践

(一)上海大都市圈概况

2017年12月发布的《国务院关于上海市城市总体规划的批复》正式提出“上海大都市圈”,2019年10月上海大都市圈空间协同规划编制工作正式启动,范围包括上海、无锡、常州、苏州、南通、宁波、湖州、嘉兴、舟山在内的“1+8”市域行政范围。

2022年1月,上海、江苏、浙江两省一市政府联合印发《上海大都市圈空间协同规划》;2022年9月,两省一市召开了上海大都市圈空间协同规划实施推进会,正式向社会公布规划文件。基于“卓越的全球城市区域”的总体目标,上海大都市圈建设更具竞争力、更可持续、更加融合的都市圈,推动区域基础设施和生态环境共建共享共治,支撑实现长三角区域更高质量一体化发展。其中,《上海大都市圈空间协同规划》的“规划实施保障”章节提出了“明确规划认定实施和评估维护机制”、“建立开放式的实施协商机制”、“探索多元主体参与实施机制”等三方面的机制措施,并在“建立开放式的实施协商机制”中进一步明确要求“以长江三角洲现有一体化发展机构和机制为基础,借鉴现有跨行政区协调的工作组织经验,因地制宜探索工作组织和合作机制,完善联席会议制度”等协商机制。(15)上海市人民政府. 《上海大都市圈空间协同规划》[EB/OL]. https://www.shanghai.gov.cn/newshanghai,2022-09-28.

(二)上海大都市圈城镇化率统计机制构建设想

在上海大都市圈进行规划编制时,既已成立区域性协同组织机构,保障规划的顺利编制与实施。依托上海大都市圈空间规划协同工作领导小组开展指导和决策上海大都市圈规划的编制、审查、实施等工作,并统筹协调跨地市的重大规划、重大项目等。此外,在领导小组下设办公室,负责组织和协调上海大都市圈规划的具体事项(熊健等,2022)。《上海大都市圈空间协同规划》正式印发实施后,以全面纳入长三角区域合作机制为途径,推动上海大都市圈协同机制的常态化运行,进一步完善区域各层级合作机制,同步带动长三角其他都市圈协同机制的完善。

基于已有上海大都市圈常态化运行的协同机制,并全面纳入长三角区域合作机制的考量,上海大都市圈城镇化率统计机制可参照跨省都市圈城镇化率统计机制构建思路开展实施,即由长三角区域合作办公室负责工作指导,上海大都市圈空间规划协同工作领导小组负责实施,都市圈各城市(上海市、无锡市、常州市、苏州市、南通市、宁波市、湖州市、嘉兴市、舟山市)负责统计上报,并根据国家统计调查制度要求开展相应数据上报、发布等工作。

(三)上海大都市圈城镇化率统计结果

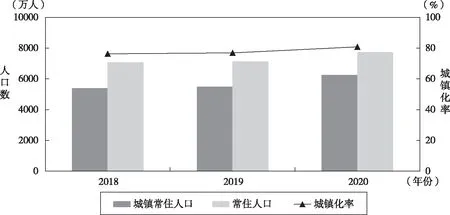

按照研究所确定的都市圈城镇化率定义及计算方式,根据当前上海大都市圈规划实施机制建设进展,研究暂以上海大都市圈各城市统计年鉴等为主要数据来源,开展2018~2020年上海大都市圈城镇化率统计实践。

上海大都市圈常住人口。2018年末、2019年末及2020年末的上海大都市圈常住人口分别为7070.2万人、7125.5万人、7741.7万人,2018年末至2020年末累计增长671.5万人,年均增长335.8万人。其中,上海市、无锡市、常州市、苏州市、南通市、宁波市、湖州市、嘉兴市常住人口2018年末至2020年末分别累计增长63.3万人、88.7万人、54.9万人、202.7万人、41.7万人、120.2万人、34.1万人、67.5万人;苏州市、宁波市常住人口增长较为显著,均超过百万人;无锡市、嘉兴市、上海市、常州市等4个城市常住人口增长较多,超过50万人;舟山市常住人口2018年末至2020年末累计减少1.5万人,为上海大都市圈9个城市中唯一常住人口减少的城市。

上海大都市圈城镇常住人口。2018年末、2019年末及2020年末的上海大都市圈城镇常住人口分别为5393.1万人、5479.8万人、6254.8万人,2018年末至2020年末累计增长861.7万人,年均增长430.9万人,上海大都市圈城镇常住人口迅速增加。其中,上海市、无锡市、常州市、苏州市、南通市、宁波市、湖州市、嘉兴市、舟山市城镇常住人口2018年末至2020年末分别累计增长85.6万人、116.3万人、64.0万人、226.4万人、53.8万人、135.6万人、103.2万人、73.4万人、3.4万人;无锡市、苏州市、宁波市、湖州市等4个城市城镇常住人口累计增长较为显著,均超过百万人;上海市、嘉兴市、常州市、南通市等4个城市城镇常住人口累计增长较多、超过50万人;舟山市城镇常住人口累计增长较慢,不足5万人。

上海大都市圈城镇化率。2018年末、2019年末及2020年末的上海大都市圈城镇化率分别为76.3%、76.9%、80.8%,2018年末至2020年末累计增长4.5个百分点,年均增长2.3个百分点,其城镇化率逐年增加,上海大都市圈总体已进入城镇化高质量发展阶段(城镇化率高于80%)(见图4)。其中,上海市、无锡市、常州市、苏州市、南通市、宁波市、湖州市、嘉兴市、舟山市城镇化率2018年末至2020年末分别累计增长1.2个、6.5个、4.6个、5.7个、3.3个、5.1个、26.7个、5.3个、3.8个百分点,湖州市城镇化率累计增长极为显著,超过25个百分点,湖州市、无锡市、苏州市、嘉兴市、宁波市、常州市等6个城市城镇化率累计增长高于上海大都市圈城镇化率4.5个百分点的累计增长数值,而舟山市、南通市、上海市等3个城市城镇化率累计增长未达到上海大都市圈城镇化率累计增长数值。

图4 2018~2020年上海大都市圈城镇化率变化

开展上海大都市圈城镇化率统计将有效反映都市圈城镇化现状和发展趋势,推动都市圈新型城镇化工作的决策和实施。一方面,基于设想构建的上海大都市圈城镇化率统计机制,可长期稳定的支撑依托上海大都市圈9个城市开展的城镇化统计工作,并同步推动都市圈统计信息公开等制度建设。另一方面,成熟有效的都市圈城镇化率统计数据与指标,可实现统计结果在同等级单元的横向对比与不同等级单元的纵向校核等,支撑都市圈新型城镇化工作的近远期目标制定和实施。

五、结论与实施建议

当前,我国主要存在省内、跨省等不同类型的都市圈,对于省内都市圈,其都市圈城镇化率统计机制由省级统计部门负责统一推进实施、都市圈所涉城市或区县负责统计上报;对于跨省都市圈,根据其是否位于区域重大战略来明确其都市圈城镇化率统计机制构建模式及实施方式。都市圈统计协同机制是都市圈统计工作的有力保障,都市圈统计口径及标准是都市圈建设质量的有效反馈,开展都市圈城镇化率统计工作需要进一步强化统计指标体系、统计机制制度的建设等。

(一)建立科学规范的都市圈高质量城镇化统计指标体系

对于城镇化发展水平的监测和评估而言,科学规范的城镇化统计是其基础性工作(史育龙等,2017)。普查年份的都市圈城镇化率统计涉及的相关指标数字可较易统计获取,非普查年份的相关指标数字一般通过各级城镇的年度人口变动抽样调查为基础推算而得,导致非普查年份的都市圈城镇化率的统计存在相应的误差,一定程度上影响了都市圈城镇化总体发展趋势判断及政策实施。此外,部分都市圈统计范围存在城市行政区划范围不完整、地级城市与县级城市共存等情况。例如,2021年《南京都市圈发展规划》明确“南京都市圈包括江苏省南京市,镇江市京口区、润州区、丹徒区和句容市,扬州市广陵区、邗江区、江都区和仪征市,淮安市盱眙县,安徽省芜湖市镜湖区、弋江区、鸠江区,马鞍山市花山区、雨山区、博望区、和县和当涂县,滁州市琅琊区、南谯区、来安县和天长市,宣城市宣州区”。因此,在开展都市圈城镇化统计工作时,一方面,需建立科学规范的都市圈高质量城镇化统计指标体系,多层次、多角度反馈都市圈城镇化发展趋势,支撑都市圈新型城镇化工作的科学决策和有效管理;另一方面,针对都市圈内不同级别行政区划单元的统计要求,进一步细化都市圈城镇化定义及统计口径,明确科学合理的都市圈城镇化统计方法及途径,强化不同级别行政区划单元城镇人口的甄别、验证及核实。

(二)优化完善都市圈统计协同机制及实施模式

基于突出人员通勤、经济集聚、产业协作等都市圈发展特点,同时叠加国家区域重大战略、省市发展战略等,我国存在省内、跨省等不同类型都市圈的情况,也逐步建立了符合自身特点的都市圈协同机制,省内都市圈统计工作一般由省级统计部门或都市圈核心城市统计局牵头开展,并定期发布都市圈统计信息;跨省都市圈一般由核心城市牵头组建专项组织,制定都市圈统计章程或协议,推动开展都市圈统计监测。各类都市圈统计机制总体处在探索及逐步构建阶段,未能形成长期稳定的都市圈统计协同机制及实施模式,如成都市统计局《2021年1—2月成都都市圈经济运行情况》、南京市统计局《1—3季度南京都市圈经济总量持续扩大》等,公众仅可获取个别阶段的都市圈统计信息,未能形成长期稳定的都市圈统计信息公开发布模式。因此,一方面,基于都市圈自身组成及发展特点,优化完善不同类型都市圈的统计协同机制,形成有效的都市圈统计工作的组织、上报、汇总等机制;另一方面,逐步推进构建长期有效的都市圈统计信息公开发布等相关制度,定期向公众发布主要指标情况,强化都市圈统计结果的公开化及透明化。

(三)探索构建长效的都市圈统计与规划实施、监测评估等联动机制

都市圈统计协同机制的建立及实施用于有效反馈都市圈规划、建设和管理的进展情况,支撑都市圈发展的科学决策和有效管理。国内多个都市圈规划文件均明确提出了都市圈规划实施的具体保障举措,如《南京都市圈发展规划》提出的加强组织领导、完善实施机制、扩大社会参与等规划实施机制,《成都都市圈发展规划》提出的加强组织协调、强化政策协同、统筹推进实施等保障措施,但未明确都市圈规划、建设和管理过程中的各环节联动机制及方式,也未确定各联动环节的责任主体及工作事项。因此,一方面,探索构建长效的都市圈统计工作与都市圈规划实施、监测评估等联动机制,将都市圈统计作为各城市政府年度任务,纳入年度重点督查事项,开展相关实施督查检查及考核评估;另一方面,以都市圈统计协同机制建设为抓手,进一步优化完善都市圈协同机制及政策体系。

在当前新型城镇化的新特征与趋势下,我国城镇化的的动力机制发生结构性变化,都市圈逐步成为新型城镇化的主要形态之一。国内部分都市圈已开展都市圈统计工作,推动都市圈全域协同发展与管理,但依然存在协同机制各异、管理标准不一等问题,极大地影响了都市圈统计工作的开展及实施。基于都市圈通勤、居住和就业等突出功能特色,建立我国都市圈统计标准体系及实施机制,并常态化、公开化都市圈统计结果,将有助于加快都市圈高质量城镇化发展。