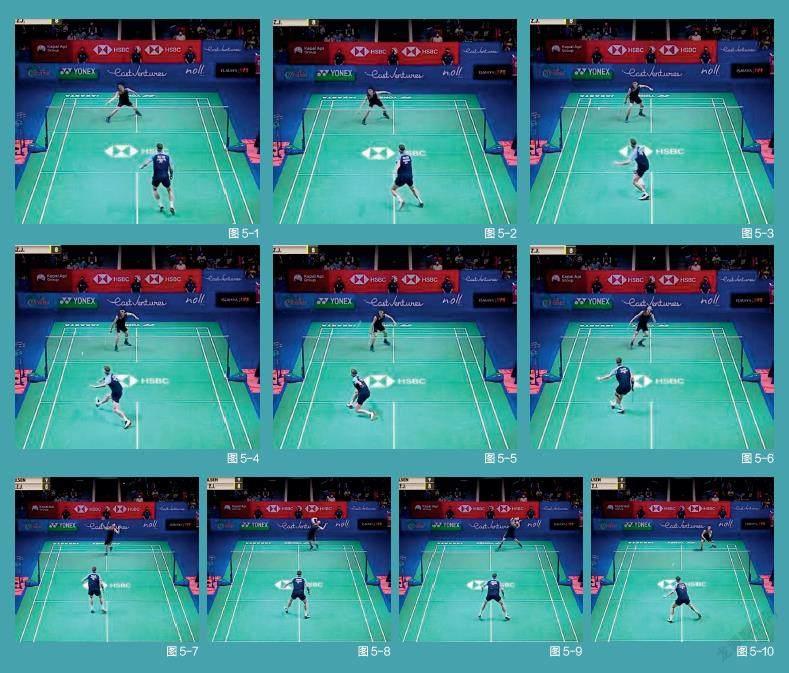

李梓嘉的尴尬:遇强不弱、遇弱不强

程勇民

在2023年开年的第一站比赛马来西亚公开赛上,李梓嘉又输球了。当下的李梓嘉看上去确实很“矛盾”,要说他不行吧,他毕竟还占着世界排名第二的位置,而且实力可以比肩安赛龙;要说行吧,他现在又是见谁输谁,“一轮游”的现象时有发生。

像李梓嘉现在这种“强不强、弱不弱”的现象属于典型的高端竞技能力平台期,几乎所有高水平运动员都经历过这样的“平台期”,比如安赛龙,也是在高端平台期徘徊了N多年后,才赢得了现在的一枝独秀。这种现象,表面上感觉迷失了“方向”,似乎怎么打都难以出头,怎么走都难以走通。实质上是技术瓶颈所致,不同人涉及不同的技术细节。

2021年全英公开赛,李梓嘉一战成名,笔者曾预言他将是拉开“远网决胜”打法序幕的第一人。非常遗憾的是,李梓嘉之后并没有在远网技术上有更进一步的提升,而是满足于现状,单纯依赖底线进攻。由于缺乏组织进攻的有效技术手段,结果越想进攻反而越打不出“攻击性”,而勉强进攻或者过多防御,肯定不是李梓嘉的制胜之道。此外,反复输球所带来的信心衰减,会导致其对于自身曾经成功的打法的质疑,以及对打法方向的更大迷惑,这是他在平台期徘徊不前和长期停滞的主要原因。

诚然,李梓嘉具备了进攻性打法的优越身体条件和体能天赋,而且已经表现出非常高水平的竞技能力。但是,羽毛球是技能主导类项目,技术性和技巧性是矛盾的主要方面,身体能力只有在技术性基础上才能充分发挥潜能,否则就是无源之水、无本之木。近期的李梓嘉似乎在攻击力和技巧性方面失去了平衡,网前技术的技巧性局限,明显成为他发挥打法威胁的短板和阻碍。

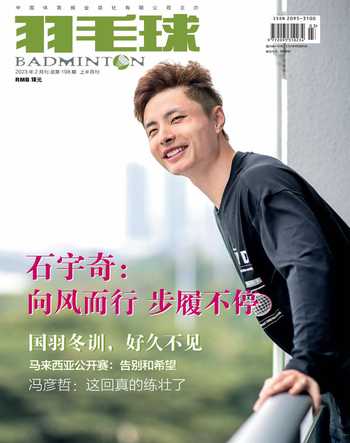

如图1-1所示,李梓嘉抢到了网前高点击球机会。此时若他的搓球质量过硬,创造进攻机会是大概率事件。图1-2显示,李梓嘉采用了“掉搓”技术,出球弧度很高。这种处理一般是以球贴近球网为主要目标(垂直掉落),以迫使对手挑球,可是结果并不如意。李梓嘉的高点搓不仅弧度高,而且离网还比较远,所以红衣球员非常轻松地以正手放对角应对(图1-5),即刻就迫使李梓嘉挑起了高球。结果可想而知,红衣球员双脚起跳,正手劈杀对角,一下就把李梓嘉打得人仰马翻(图1-15)。

眾所周知,网前区域是现代男单必争之地,谁失去了网前优势,谁就失去了主动权。现代男单打法的网前争夺更趋于复杂多变,除了常规的近网争夺,更注重远网较量,根本目的就是限制对手创造进攻机会。远网处理大致有两个方向,一是站远网放远网,二是站远网放近网。站远网放远网的前提条件是双方都站在中心区域的位置,离网相对较远,这种球的处理,关键在于球飞跃网口的高度,过高的话,容易让对手达成高点放近网的目的。

如图2-1所示,红衣球员在底线正手低点吊对角过渡,李梓嘉在网前采用了反手远网放远网技术。图2-5显示,李梓嘉的放网球弧度明显偏高,让红衣球员非常轻松地拿到了远网高点放网的机会(图2-6)。羽毛球击球点的争夺永远遵循此消彼长原则,一方的高点就意味着另一方的低点。因为红衣球员拿点很高,采用远网高点放近网后,球的飞行时间明显缩短,李梓嘉接球时的触球点就相对较低(图2-9),此时再要搓出高质量的球,难度就会大大增加,结果以李梓嘉搓球失误而告终。

另一种远网处理就是站远网放近网,这种技术处理的难度更高,既对出球弧度有要求,又要对出球角度控制得当,唯有这样才能做到贴网而过、滚网而下。一般情况下,要做到弧度和角度的全面最佳化,难度很大。因此,提高球的飞行弧度,追求最佳贴网角度成为多数的折中方案。

图3-1显示,李梓嘉在网前反手远网放近网,图3-3显示他的出球弧度比较高,图3-4显示,球过网后的贴网角度不佳,反而让红衣球员抢到了高点近网搓的机会,这是站远网放近网的最大风险和忌讳。果不其然,红衣球员高点反手搓,既轻松又高质量,搓球滚网而落,李梓嘉无可奈何,尽管奋力高挑解围(图3-8),仍然功亏一篑,以挑球落网而告终。

从李梓嘉当前的技术状态看,远网放近网、远网放远网两种技术的精度均不够理想,因而遇到网前技术稍微强一些或者做好专门斗网前战术准备的对手,李梓嘉的进攻特长就难以发挥得淋漓尽致,赢得比赛就会感觉非常辛苦和困难,这是他遇弱不强的主要技术症结所在。

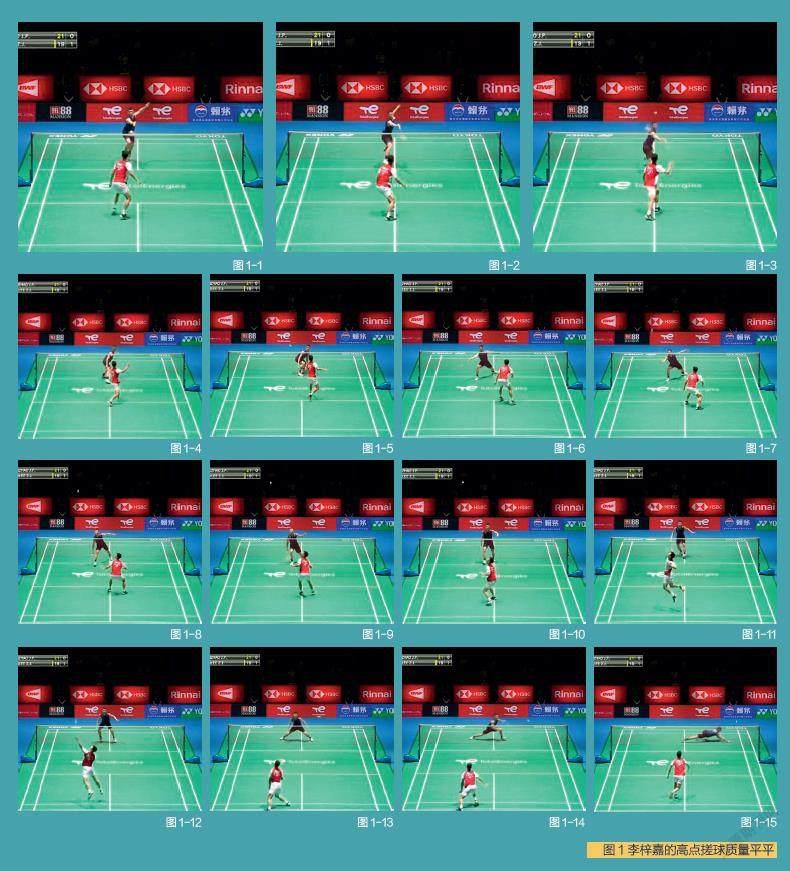

目前,世界羽坛的高水平竞技,对手技战术分析和赛前技战术准备是标配。面对李梓嘉这样的进攻型对手,“控制网前、限制进攻”必定是各个选手的首选战术方案。如图4-1所示,李梓嘉在网前反手远网放远网。由图4-4红衣球员的击球点位置高于李梓嘉的击球点位置可以判断,李梓嘉的这个放远网质量很一般(威胁性弱)。接着红衣球员同样采用了远网高弧度放近网技术,相对来讲弧度控制得当,未让李梓嘉抢得高点近网搓机会。图4-8显示,李梓嘉的击球点已经在网口下沿之下,搓球风险很大,因而他采用常规的低点放近网,质量仍然一般。红衣球员跟进网前,抢到的近网击球点高于网口下沿(图4-12),态势上明显比李梓嘉主动。而且,从图4-13可见,红衣球员的反手放网质量极高,真是做到了贴网而过、滚网而落。此时的李梓嘉心有余而力不足,只能眼睁睁看着球落到网口下沿之后,试图以反手勾对角来挽救,结果以失误告终。此情此景,李梓嘉空有一身武功却难以施展,是对手针对性的“重复网前,限制进攻”战术的真实写照。

依据上述分析,既然李梓嘉的网前技术有明显短板,世界排名20位左右的选手都可以与之抗衡,那对手要是换成安赛龙,拿下李梓嘉不就是小菜一碟?

理论逻辑上看合情合理,但是客观现实远非想象那么简单。李梓嘉的竞技水平其实与安赛龙非常接近,两人在多次比赛中都打得难解难分。根源在于安赛龙的打法,重点是控制底线而非缠斗网前,这样李梓嘉网前技术短板的限制性就显得不那么突出。而在底线高吊杀的技术能力方面,这本就是李梓嘉的强项,丝毫不逊于安赛龙,因此两人狭路相逢,很容易打成难解难分的局面。

安赛龙不把网前作为战术重点区域,主要基于两个客观现实:一是安赛龙掌握了非常尖端的网前弹推底线技术,已经形成了稳定的“重复控制对手两底线、抓过渡高球突击”的打法,成功率很高,因而在绝大多数比赛中,他都是以不变应万变,一种打法打到底;二是在安赛龙的技术体系中,网前搓放技术并非强项,在缠斗网前不能取得确定性优势的情况下,重点转向底线是顺理成章的事。

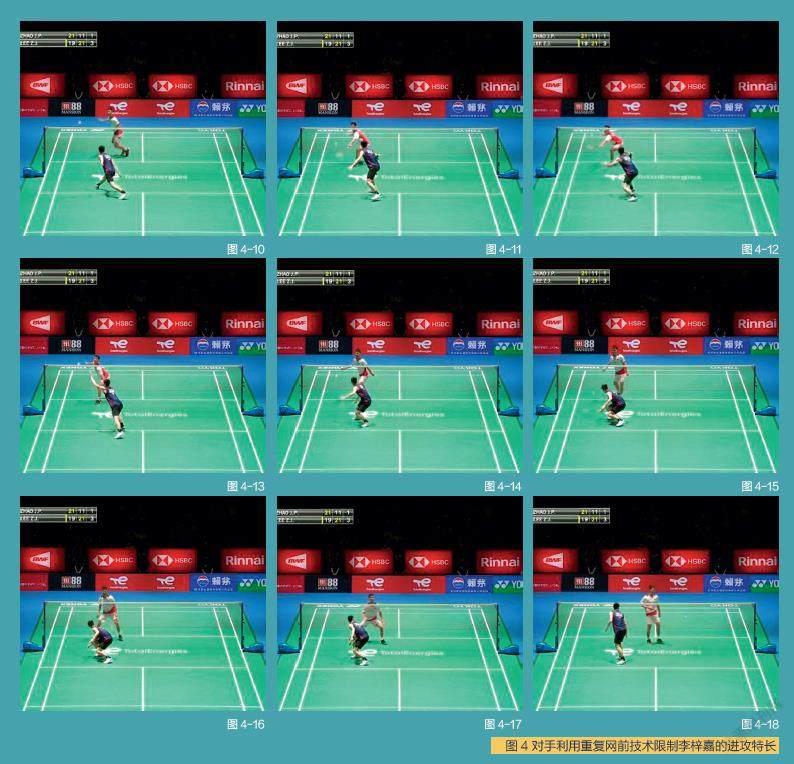

如图5-1所示,李梓嘉在网前正手远网放远网,质量一般。由图5-4可见,安赛龙的击球点位置不错,完全有条件有可能重复放网,可是安赛龙连想都没想,随手一击就是反手推对角(图5-5)。这是安赛龙的拿手技术,限制性很强,李梓嘉尽管还能进攻,但是击球点已经过头,只能是被动进攻,威胁性大打折扣。李梓嘉头顶软压中路,安赛龙再次重复抽弹底线。这次的击球点因为离球网较远,且李梓嘉尚未充分回到中心位置(图5-12),安赛龙的重复底线球未能过人,被李梓嘉在头顶区抓个正着,此时他的一身武功才有了用武之地,只见一个极其快速淋漓的头顶点杀大对角,把球直接钉在地板上(图5-18)。

当然,在安赛龙的打法线路中,网前并非全无搓放,搓和放的技术肯定有,偶尔也有重复搓放,但这些都是过渡性的,是为了更好突击底线而做的铺垫。

如图6-1所示,李梓嘉在网前正手近網放远网。安赛龙以远网放远网回击(6-4),李梓嘉以反手远网放近网应对(图6-7)。由图6-10安赛龙的击球点位置看,李梓嘉的放网质量很一般,此时安赛龙选择重复搓和放网也是不错的选项,可是安赛龙还是义无反顾地选择了推弹底线。由图6-13李梓嘉的击球点位置看,明显已经过头,侧面证明了安赛龙推弹技术的限制性很强。然而,道高一尺魔高一丈,安赛龙的顶底线技术强,李梓嘉的底线被动进攻能力更强。尽管击球点位置不佳,李梓嘉仍然强行实施头顶劈吊对角(图6-14),同样使安赛龙的防守倍感吃力。安赛龙低点放网(图6-16),质量不佳,被李梓嘉抓到了网前高点扑杀的机会(图6-18)。

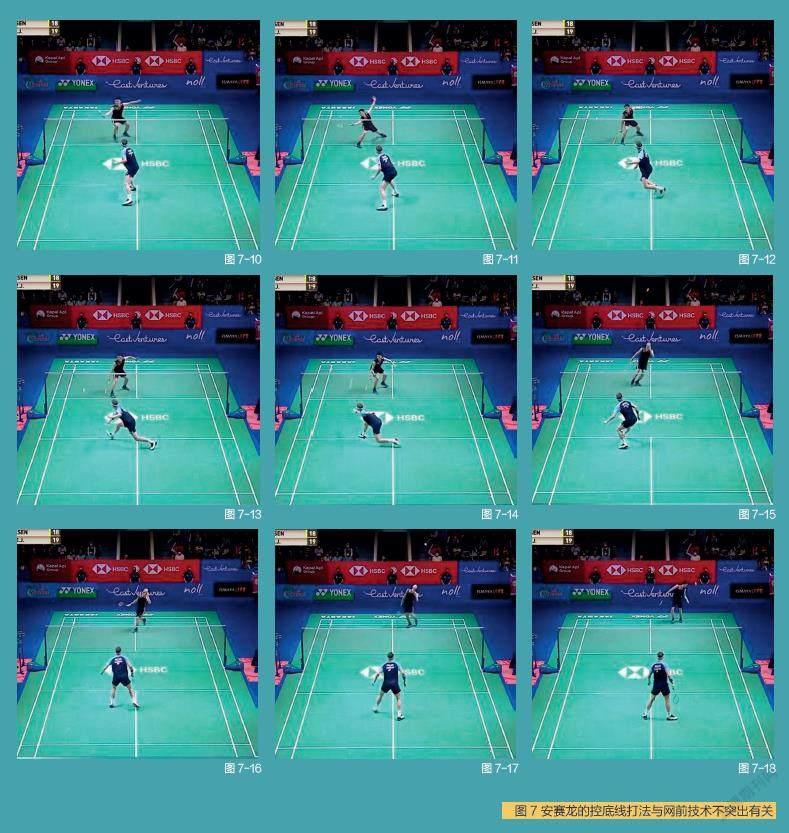

目前,安赛龙已经形成非常稳定的“控底线突击”打法,这与他网前搓、放技术不突出有着密切的关系。

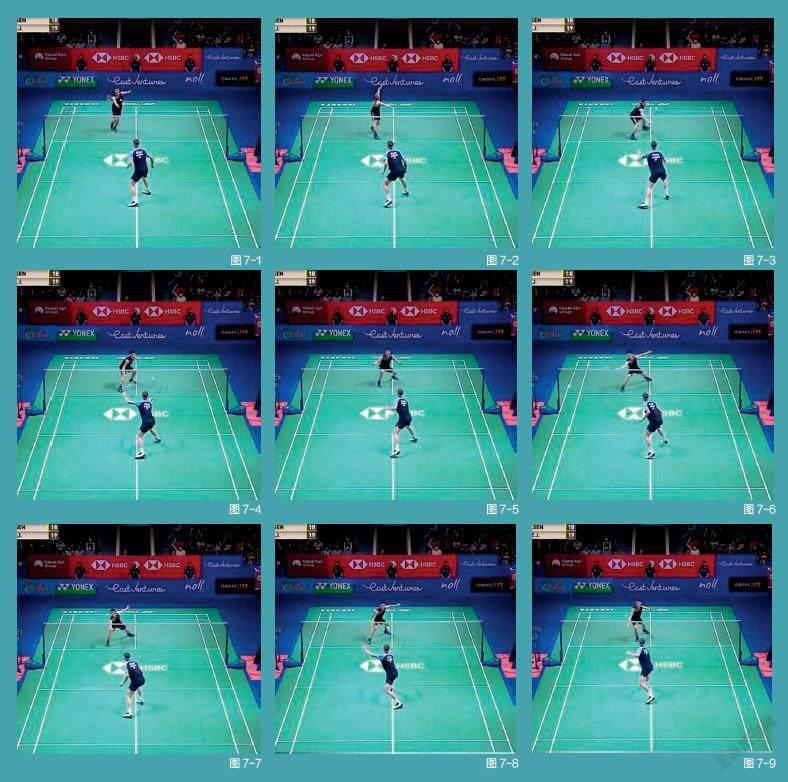

如图7-1所示,李梓嘉在网前正手远网放远网。从图7-4安赛龙的击球点位置看,李梓嘉的放网质量一般。安赛龙同样以远网放远网回击,从图7-6李梓嘉的击球点位置看,安赛龙的放网质量也很一般。李梓嘉再次正手远网放远网,安赛龙也同样重复正手远网放远网,图7-10显示,李梓嘉的击球点位置更高,说明安赛龙的放网质量仍然不好。此时,李梓嘉的击球点位置相对主动,因而他再次重复正手放远网技术,而这一次出手对于球的弧度和角度控制得相对较好,图7-12显示,球几乎是贴着网口而过,大大缩短了飞行距离和时间。安赛龙立马感觉到了压力,因而在接下来的回击中果断地选择安全性更高的反手挑高球(图7-14),遗憾的是,因为用力过度,挑球出界(图7-18)。

由此可见,正是在多年平台期的迂回徘徊中,在控制网前和控制底线优势的反复比较中,安赛龙领悟了网前弹推底线的技术秘籍,体验到了控制底线同样能够创造进攻和赢得比赛的优越性,才使他逐步稳定了打法风格,并成功突破平台期瓶颈,成为一枝独秀的“龙王”。

此时,一定会有人提问:如果李梓嘉步安赛龙后尘,模仿他的打法是否也能一枝独秀?理论上当然存在这种可能性,但模仿别人大概率是无限接近,是否能完全超越值得商榷。目前,安赛龙的优势不仅仅是网前的弹推技术,他在审时度势、捕捉进攻时机、把控进攻节奏方面均已炉火纯青,所以即便是“模仿”,这种意识上的内容模仿起来难度极大。

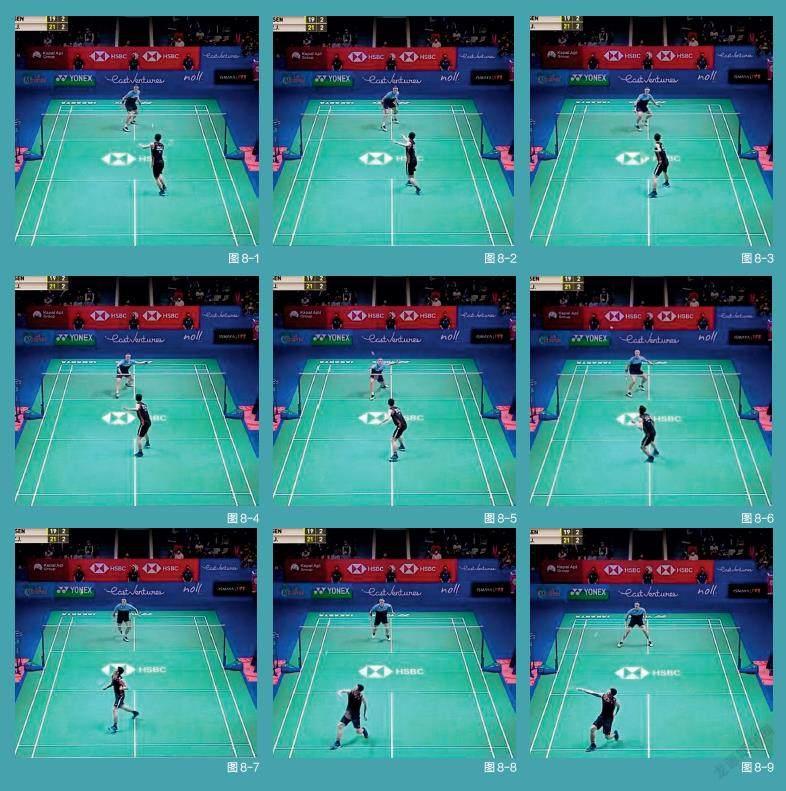

如图8-1所示,李梓嘉在网前正手远网放远网。安赛龙习惯性地以反手推彈底线应对(图8-5),出球的球速和弧度配合绝佳,根本不给对手半点进攻机会。无奈之下,李梓嘉只好退而求其次,转身以反手击球。此时安赛龙敏锐的扑杀嗅觉表现得淋漓尽致,图8-7显示,就在李梓嘉转身的一刹那,安赛龙已经偷偷向网前移动逼压,准备抓对手的过渡网前球。真是无巧不成书,李梓嘉恰巧选择了反手吊直线过渡网前(图8-9),正中安赛龙下怀。接下来的情景可想而知,安赛龙以最简明的扑杀技能将球直接钉在地板上(图8-12)。

所以,依笔者之见,抓住网前,强化远网技术,形成“搓近网强攻+放远网抓推突击”的联合性进攻打法,是李梓嘉突破瓶颈最现实可行的途径。一方面,加强了网前重复搓放技术,必定有利于创造进攻机会,而底线攻击力本身就是李梓嘉的强项,两者一结合,遇弱不强的问题就会迎刃而解。更为重要的一点,网前技术精湛本就针对着安赛龙的技术短板,因而在限制甚至超越“龙王”方面,很可能产生意想不到的效果。

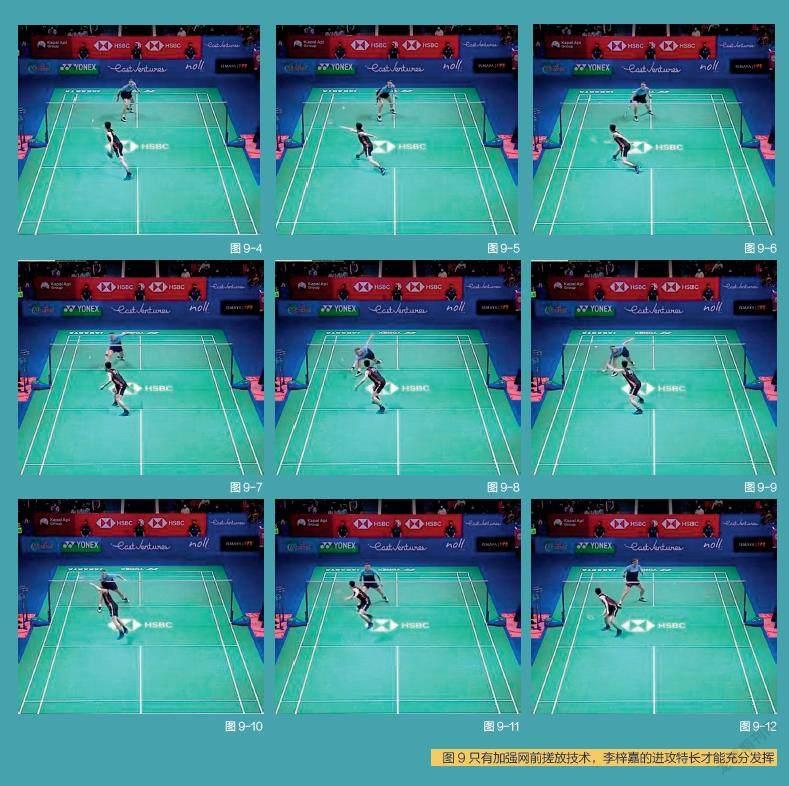

如图9-1所示,安赛龙在半场反手放近网,质量很一般(图9-3)。李梓嘉上网抢搓(图9-5),此时击球点离网很近,且安赛龙已经表现出跃跃欲试的抢网姿态,如果搓球质量不好,被安赛龙快推底线,必定是万劫不复。好在李梓嘉这一次反手搓球的质量可以打100分,图9-6所示,搓球真的是贴着网翻落下去。安赛龙在极度被动状态下已无力挑球,只能低点放网(图9-10),质量难免有瑕疵,结果被李梓嘉反手一扑,直接按在了地板上。

最后,必须面对一个绕不开的疑问:李梓嘉在2021年全英公开赛上一战成名,表现出无与伦比的高超竞技能力,为何在接下来的时间里裹足不前、屡战屡败呢?可能有以下三方面原因。

第一,2021年全英公开赛期间,确实是李梓嘉竞技能力的高光时刻,与安赛龙的强强对抗也表现得光彩夺目。此时更多眼光聚焦在他战胜安赛龙的强大进攻能力上,而忽视了安赛龙的技术短板掩盖李梓嘉技术短板的潜在可能性。

第二,随着李梓嘉的名声越来越大,越来越成为众矢之的,对于他的打法特点和技战术优劣的分析越来越多、越来越透,他的技术短板也被揭示得越来越清楚。

第三,李梓嘉对于网前技术的认识相对保守,对于攻击力又过分依赖,战术重心较多放在后场突击方面,网前逼压不够,客观上给了对手更多的重复网前机会。