趣味与古物(六)古典雕塑的魅力:1500—1900

[英]弗朗西斯·哈斯克尔 [英]尼古拉斯·彭尼

第十四章 最后的飘零

1798年7月,法国内务部长向当年一个流行轻歌舞剧团的作家写了一封信,希望他们谱写“一首轻快的歌曲,庆贺(意大利)艺术杰作的归化。大众对曲调要熟悉,让每个人在游行中都能唱出来,让典礼更加生动”。作家受命写就一首小曲,副歌部分为:

罗马已非罗马

她全都在巴黎

Rome n’est plus Rome

Elle est tout à Paris569Blumer,pp.240-41.

对本书读者而言,这种情绪应该并不陌生。弗朗索瓦一世和路易十四都要在巴黎建立一个新罗马,并引来阵阵欢呼。但他们得到的只是些复制品。现在,《阿波罗》《拉奥孔》《拔刺的男孩》甚至连《圣马可的骏马》[HorsesofSt.Mark]都被大车拉着,穿过拥挤的人群,来到了战神广场[Champ de Mars],看起来,法国统治者痴迷了两个半世纪的美梦终于成真了。情况差不多也是这样,虽然面上很好看,但在1796 至1814年之间还是有一些法律,约束甚至限制了从意大利运往法国的物品的选择权。

1794年,在对低地国家作战期间,巴黎革命政权首次宣布了一条原则:卢浮宫——这座新建立的公共博物馆应该是从被征服地区获取的艺术杰作的合理归宿,就像我们应该为国家图书馆提供书籍、手稿,为植物园[Jardin des Plantes]提供自然史标本一样。决定做出之后,华丽的辞藻旋即扑面而来,让我们看不清这究竟是出于贪残,是高尚的理想主义,还是对远古祖先的仰慕——大多数历史学家早就选好了自己所要强调的重点,我们基本上不必理会这些动机。一系列的委员会成立了,他们效率极高、眼力非凡,策划了一场没有严谨的法律框架约束的大抢劫。

当时,意大利诸邦虽然彼此关系紧张,但依旧一片平和。1794年8月31日,公共教育委员会的一位成员格里高利神父[Abbe Gregoire]宣布:“显然,如果我们胜利的大军攻入意大利,那么搬走《眺望楼的阿波罗》和《法尔内塞的赫拉克勒斯》将是最辉煌的征服。”这话全是不祥之兆。570Grégoire,p.277.1796年4月,在拿破仑·波拿巴的指挥下,法国大军真的攻入了意大利,接着就是一连串辉煌的胜利。意大利各路诸侯被迫屈服,订立和约,劫掠现在变得合法了,对于即将运往巴黎的艺术品,一份详尽的挑选和运输计划也出炉了。似乎一开始就有某些原则,规定了什么东西可以拿走,尽管文字条例稍后才开始出台。571Boyer,1970,p.79.意大利统治者的私人财产完全由征服者处置:博物馆也在此列,但由于它们也对(当地)公众有益,所以要小心行事,只能从里面挑几件;神职人员“被认为永远和法国处于战争状态”,但教堂应予保留,私人收藏则神圣不可侵犯。

事实证明,这些条文极为重要。1796年6月18日,法军侵入教皇国,五天之后,拿破仑与教皇的使者在博洛尼亚签订了停战协议。依据条约第八款,有一百件艺术作品需要移交,其中有两件还单独点了名:《卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯》[LuciusJuniusBrutus]的青铜头像和马库斯·布鲁图斯[Marcus Brutus]的大理石头像,都是卡庇托利博物馆藏品。572Montaiglon (Correspondance).XVI,p.419.两个月后,法国又专门委派了官员去挑选剩下的九十八件,其中有八十一件为古代雕像。573Ibid.,XVI,pp.462-67.公共博物馆的地位不会受到侵害,自然也不必担惊受怕,庇护-克莱门提诺博物馆[The Pio-Clementino]、守护者宫以及卡庇托利博物馆所有最著名的雕像——《阿波罗》《拉奥孔》《躯干》《扮作赫拉克勒斯的康茂德》《克娄巴特拉》《安提诺乌斯》《尼罗河神》《台伯河神》《拔刺的男孩》《丘比特与普绪克》《濒死的角斗士》……都要被席卷一空了。

这些选择都在意料之中。但西斯图四世赠给罗马城的几尊青铜雕像却未被攫走——《母狼》(最有象征意义,我们随后还会提到)、《赫拉克勒斯》,特别是还有《卡米琉斯》(卡米琉斯在18世纪末仍享有盛誉)——这倒有点令人意外。究其原因,可能是大家在处理此事时都比较机智,其他还有几次也是如此。《福里耶蒂半人马》《埃及大理石法翁》也未被掠走,之所会有这样的决定,可能是因为拉朗德[Lalande]对它们不太感兴趣——他那本权威的《意大利游记》[Voyage enItalie]用法文对罗马城内古物做过当时最为详尽的描述。眺望楼雕像庭院里,有些雕像如《幸运女神维纳斯》和《站立的维纳斯》被(法国人)忽视了,这表明它们的地位已经骤然下降。除了这两件以及其他一两件,本书提到的几乎所有单件雕像或组雕,以及那些进入巴黎专员法眼的作品都被打上了记号,即将运往巴黎:选中的劫掠物暗含了对神圣趣味的敬意。作为一种学术姿态,他们还允许维斯孔蒂马上为那些还未制作版画的雕像绘制素描,以方便他编订庇护-克莱门提诺博物馆藏品目录。574Ibid.,XVI,pp.468-69.与此同时,梵蒂冈和卡庇托利也摆上了石膏像,替换了大理石原作。575Ibid.;Flaxman,p.21.

当然,对法国专员而言,并非所有东西都是唾手可得。有两类古物必定无法染指:比如奎里纳尔广场的《亚历山大和牛头宝马》、卡庇托利的《马可·奥勒留》那一类公共纪念碑;以及阿尔巴尼的《安提诺乌斯浅浮雕》[AntinousBas-Relief],博尔盖塞的《角斗士》、卢多维西的《帕埃图斯和阿里亚》[PaetusandArria]那一类私人手中藏品。此类作品要远比法国专员只能在梵蒂冈选来选去以凑足数额的那些作品更重要。后来,意大利还同意了一件事:上述优质作品中,如果巴黎还没有翻模像,那法国人还可以从这些作品上翻模。576Boyer,1970,p.83.以前,教皇的藏品一直被认为不容侵犯,外国人只能对私人手中的藏品打主意,现在,这次大革命让一切都颠倒了。

并非所有人满意。帕莫赫勒将军[General Pommereul]后来称,从教皇那里拿的还远远不够,博尔盖塞别墅最好的杰作都应该带走,《亚历山大和牛头宝马》更适合摆在巴黎;把图拉真纪功柱运到旺多姆广场,或把拉斐尔的壁画搬进卢浮宫,那也不是太难、太费钱的事。577Milizia,pp.313-16.不过,罗马居民觉得事情已经糟透了,578Montaiglon (Correspondance).XVI,p.471.尽管前期打包工作只完成了一部分,一切物品尚未启运。1797年2月,波拿巴再次出手了,托伦蒂诺和约[Treaty of Tolentino]中的条款强调,由法国专员挑选的艺术品应立刻运往巴黎,不得延误。579Ibid.,XVI,p.498.在一封记录此事的信件中,拿破仑又重复了科尔伯特在一个多世纪前发布的收效不太明显的指令:“我们要拥有所有意大利最美好之物”[Nous aurons tout cequ’il y a de beau en Italie]。580Lanzac de Laborie,VIII,p.235.事情迅速推进。4月10日,首批四个车队中的第一个离开了罗马,车队有十辆特别组装的四轮大马车,每辆载有两件雕像,第十一辆是画作(图62)。581Montaiglon (Correspondance),XVI,pp.511-13,525-26.接着又发了三个车队,每队大约相隔一个月。8月2日,所有物品抵达利沃诺[Livorno],582Ibid.,XVII,pp.79-80.于一周后海运到马赛。583Ibid.,XVII,p.83.一些特别大的作品暂时保存在了梵蒂冈。584Ibid.,XVII,pp.51-52.

图62 Departure from Rome of the third convoy of works of art ceded under the terms of the Treaty of Tolentino.Engraving by Martin and Baugean.

就在对罗马各博物馆的掠夺行动刚开始筹划时,历史学家和理论家伽特赫梅赫·德·甘西出版了一本雄辩的小册子,发出了谴责之声,他说,“以强权占有人和财产,这是古罗马征服中的荒唐兽行”,很难相信这一幕竟然还会在18世纪重演。伽特赫梅赫的抗议之声在某些环节赢得了一些支持(还不够多),值得本书记上一笔,它对最著名、最优美古代雕刻的持久魅力是一种强烈敬意,也表明从罗马运往巴黎的不仅是一些雕像,其背后还有一套令人难以置信的复杂机制。他指出:

我现在说的博物馆的确涵盖了雕像、巨像、庙宇、方尖碑、纪功柱、浴场、斗兽场、圆形剧场、凯旋门、陵墓、灰泥装饰、湿壁画、浅浮雕、题铭、装饰残件、建筑材料、家具、器皿等等,但它是个整体,同样也包含了诸如地点、遗址、山脉、采石场、古道、荒城的位置、地望,以及所有这些事物之间的内在联系,还包括记忆、地方传统、依旧流行的风俗,以及只能在本国才存在的同类现象和差异,这才是“真正的罗马博物馆”。

古代世界与人类精神的整体历史息息相关,自从温克尔曼出现之后,这个世界才迎来真正的学术。打破这个世界的整体性——如英国人穷尽心力,把能搬的雕刻都运到散落在各地的乡下大房子里,这也就意味着摧毁了(古物的)整体关系与彼此联系,对艺术家和历史学家而言,这种关系与联系都是同等重要。585[Quatremère de Quincy].pp.7,22,24-25,48-49.

刚选定作品没几天,在罗马的法国专员也(略有点吃惊地)听到了伽特赫梅赫的抗议之声。586Montaiglon (Correspondance),XVI,p.470.两年之后,1798年7月,大部分入选的绘画和古物运到了巴黎。587Blumer,p.241.

物品到来的时间,恰好与罗伯斯庇尔下台四周年纪念日吻合,588Saunier,pp.35-36.法国政府决定举行一次游行庆典。游行中有演讲、军乐队、流行歌曲,但是,看到所有雕像几乎都封在华丽的包装箱里,艺术爱好者们也就意兴阑珊了。实际能看到的只有四匹青铜《圣马可的骏马》(其先导是笼中的狮子,后面是单峰驼),这四件雕像是在神不知鬼不觉的状态下于1797年12月从威尼斯运来,并不在向威尼斯共和国索要的战利品之列。589Blumer,pp.146-50.游行结束后,《圣马可的骏马》被放在荣军院[Invalides]庭院里,590Biver,1963,p.250;I Cavalli di S.Marco,p.127.其他雕像则(依旧原封未动)在卢浮宫地下室放了将近十八个月。

它们本应存放更长时间,但1799年底发生了两件大事:波拿巴掌权,及维斯孔蒂从罗马逃回巴黎——在罗马,他与取代教皇的雅各宾共和国关系极为密切。12月1日(雾月政变刚过三周),拿破仑参观了卢浮宫,看到其战利品就这么堆着,他略有不快。591Lanzac de Laborie,VIII,p.240;Biver,1963,p.292.12月20日,维斯孔蒂出任主管,不久前他刚为教皇庇护六世整理过一批杰作——巴黎游行一个月后,这位流放中的教皇殁于瓦朗斯[Valence]。592Lanzac de Laborie,VIII,p.244.现在,他马上又要(与建筑师雷蒙[Raymond]一起)重新为拿破仑服务,要对同一批作品进行整理了。分组的原则基本照旧。卢浮宫一楼要留出九个房间,每间都安排了主题——至少理论上如此:由四季厅(主尊是《狩猎女神狄安娜》)导入名人厅,接着是罗马厅;某些作品具有特殊意义,房间就要以它们的名字命名——如《躯干》《拉奥孔》《阿波罗》,《缪斯》组雕[Muses]。593Aulanier,pp.62-80,fig.36.虽然房间还未完全布置好,他们还是决定在(共和)9年雾月18日(18 Brumaire An IX,公元1800年11月9日)举行新馆(图63)落成典礼,这是拿破仑掌权一周年纪念日:在约瑟芬及一组特选廷臣的陪同下,拿破仑提前两天单独进行了参观。期间,他还在《阿波罗》底座上加了一块铜牌,上面有维斯孔蒂专门设计的一段纪念性题铭。594Lanzac de Laborie.VIII,p.245.

图63 Bertrand Andrieu.Bronze medal of the Salle du Laocoon in the Musée Napoléon.height:3.5 cm.Ashmolean Museum,Oxford

古物陈列馆存在了十五年,其藏品不断得到扩充,常常进行新的调整,因此经常不对外开放。罗马也同样发生了革命,维斯孔蒂曾一度掌握政治权力——像拿破仑一样,他很清楚执政官意味着什么——他主导了一些重要变革,还把斯巴达的《庞培》[Pompey](图156)和卡庇托利的《母狼》(图178)搬出来,用作演出伏尔泰《恺撒之死》[LaMortdeCésar]的舞台道具。当时,红衣主教詹弗朗切斯科·阿尔巴尼[Gian Francesco Albani]是坚决反对博洛尼亚休战协议的人物之一,他是伟大收藏家阿尔巴尼的侄子和继承人。595Pastor,XL,p.310;Roma Giacobina,p.34 (no.9).1798年夏,法国人到达罗马,教皇的统治终结,阿尔巴尼别墅及其所有藏品被没收,596Montaiglon (Correspondance),XVII,pp.126-27,158-59.许多藏品被挑出来于次年运往卢浮宫,其中就包括极负盛名的《安提诺乌斯浅浮雕》(图75)。在罗马的这场大混乱中,有一尊1797年在韦莱特里[Velletri]出土的《帕拉斯》[Pallas](图150)也要被搬走了,这件事的影响可能更大。这尊雕像的真正所有者存疑,在众多坚持所有权的人中,有个人物是“罗马亲王”的外甥博拉斯基公爵[Duke Braschi]——他的重要藏品当时也被没收了。《帕拉斯》曾一度归雕刻家和交易商温琴佐·帕切蒂[Vincenzo Pacetti]所有——此人也短期拥有过《巴尔贝里尼的法翁》[BarberiniFaun]。法国人显示了极大的决心,一定要把这件巨大的雕像运到巴黎,在有限的最令人仰慕的古物中又增加了一件重器,这种事情极为罕见,究其原因,古物陈列馆的建立至少是功不可没。它与《台伯河神》《尼罗河神》及其他一些无法随最早几批车队运往利沃诺的雕像被一起暂存在罗马。1799年10月那不勒斯人占领罗马,截获了《帕拉斯》,1801年3月的和平条约又直接规定必须将它归还法国。同样,一年之后,经过反复磋商,两西西里国王也同意移交《梅迪奇的维纳斯》——此前佛罗伦萨人已将此雕像运到巴勒莫,相信国王能为他们进行妥善保管,并拒绝了英国人将它存放在直布罗陀的提议。597Dallaway,1816,pp.217-18;Boyer,1970,pp.183-92.1803年,《梅迪奇的维纳斯》运抵卢浮宫,引得拿破仑再次前往参观,还勾出了一些古里古怪的评论,说维纳斯和阿波罗同处一个屋檐之下,场面宛如田园牧歌。598Zobi,III,p.518;Lanzac de Laborie,VIII,pp.275-79.不到六个月,《帕拉斯》也到了,这又惹动了拿破仑,与欢迎《维纳斯》一样,这次还铸造了一枚特殊的纪念章。599Musée Français;Lanzac de Laborie,VIII,p.280.此后法国人又动了很多脑筋,想攫取所有那不勒斯和其他地区最好的古物,600Boyer,1970,pp.236-37.并从柏林取走了至少两件重要雕像,601Musée Français (‘Adorante’ and Joueuse d’ossclcts*—for the latter,sec Nymph with a Shell).直到1807年法国买下博尔盖塞家族的古物之后,这才一锤定音,再次(也是最后一次)为现在的拿破仑博物馆的古物陈列馆增添了重要藏品。

购买这批雕像的动议似乎来自皇帝本人。他很想帮妹夫卡米洛·博尔盖塞亲王[Camillo Borghese]摆脱经济破产的窘境,当时,卡米洛已经联系了某些英国买家。602Dallaway,1800,p.226,note r;della Pergola,1962,p.26.拿破仑则想显示出自己对家族成员的慷慨,又想显得对他们的家产不太在意,所以他付的钱远远高出了藏品的估价。603Boyer,1970,pp.197-202.对于整笔交易,维斯孔蒂和维旺·德农(博物馆馆长)的感受很可能相当复杂。他们力劝破仑买下佛罗伦萨和那不勒斯博物馆最好的珍品,但并未如愿。604bid.,1970,pp.184,236-37.按照这两处(藏品)的标准,博尔盖塞别墅明显要低一个档次。《角斗士》的确是世界上最著名的古物之一,估价为一百万法郎;但(其余作品中)只有两件——《西勒诺斯与幼年巴克斯》[SilenuswiththeInfantBacchus]和《花瓶》估价顶多值《角斗士》的五分之一;像《半人马与丘比特》[CentaurwithCupid]和《舞者》[Dancers]这类有名的雕刻也不值那么多钱,《柯提乌斯》[Curtius]则根本没要。

运往巴黎的博尔盖塞藏品最初计划走海路,因为担心被英国人截获,后来改成了路途更远、花费更大的陆路605Paris,Archives Nationales:F21 573 (letter to the Minister of the Interior,26 September 1809).,其中有一些是加文·汉密尔顿[Gavin Hamilton]1792年在罗马附近加比古城[Gabii]为卡米洛亲王的父亲发掘的,包括一件大理石《狄安娜》(图103),此雕像在罗马时就已引起注意,但在到达巴黎之后才真正开始成名。在随后的四分之三世纪里,她不断领受赞美,被描述为“博物馆的一颗珍珠,最受赞赏的古希腊雕刻杰作之一”。《加比的狄安娜》[Dianede Gabies]在离开意大利之后名气才不断上升,在这一点上,她与二百五十年前的《狩猎女神狄安娜》可谓先后呼应。

新颖的展览方式,奢华的官方图录,都还不足以提升此类雕像的地位。博物馆还筹建了“模型作坊”[Atlier de Moulages]制造翻模像,在整个19世纪从未间断。正如我们看到的那样,成套的翻模像被送到美国,随后,三十六个大木箱也送到了海牙的皇家美术学院,其中不仅有馆藏雕塑翻模像,而且还有法国人一直垂涎的《尼俄伯》的头像,《法尔内塞的赫拉克勒斯》的脚和手。606Paris,Archives Nationales:A F IV 1050,3èmc dossier (Denon to Napoleon,6 October 1807).

滑铁卢战役之后,联军挺进巴黎。当时卢浮宫古物都陈列在十二个房间里,大部分房间都高大明亮,墙面统一衬托以黑色大理石,绝大部分天顶都有刚刚画好的寓意湿壁画。几乎所有的雕像和半身像都靠墙摆放——这一做法也经常招致批评,《阿波罗》放在一个壁龛里,背后刚好能走过一个人,左右各有一个(来自卡庇托利的)红色花岗岩斯芬克斯像,前面是装饰性的栅栏。另外一个房间中,《梅迪奇的维纳斯》站在《拉奥孔》左首;向前走,会看到《濒死的角斗士》和《躯干》相向而立;再往前,《博尔盖塞的角斗士》和《墨勒阿革洛斯》比肩而立。607Milton,pp.3-20.再走两分钟,在卡鲁索凯旋门[Arc de Triomphe du Carrousel]上,是镀金的《圣马可的骏马》。

卡诺瓦最早是在圣马可广场几百码开外的地方成名,第一次到达罗马后几小时之内就赶到了庇护-克莱门提诺博物馆,608Canova,p.28 (5 November 1779).而他最受称赏的作品就是以《意大利的维纳斯》[Venere Italica]取代了乌菲齐论坛厅的《梅迪奇的维纳斯》609Honour,1972.,当1815年8月28日,卡诺瓦来到了巴黎,皇家博物馆的展品拆除工作已经开始,他的任务就是监工,把二十年前被掠走的绘画和雕像归还教廷。10月2日,卡诺瓦开始了行动。此前一天,《骏马》已从卡鲁索凯旋门上拆下来,并准备运回(时为)奥地利辖属城市威尼斯。610Saunier,pp.140-42.卡诺瓦手握复杂的法律条文,身受联军刺刀的保护,最重要的是还和英国大使威廉·汉密尔顿有交情,611lbid.,p.149.经历了各种困难之后,1816年1月4日,大马车拉着那些依然是世界最著名的雕像返回了罗马。612Diario di Roma,6 January 1816.1817年6月,弗朗切斯科·海耶兹[Francesco Hayez]在庇护七世创建的梵蒂冈博物馆新翼厅画了一幅描绘此场景的半圆壁画(图64),613Hiesinger,1978 (‘Canova’),p.659.而就在三年前,维旺·德农也曾委托弗朗索瓦·热拉尔[Francois Gerard]为卢浮宫制作一幅壁画,表现的恰恰就是“托伦蒂诺和约征缴的艺术杰作到达巴黎”。614Lanzac de Laborie,VIII,p.237.

图64 Francesco Hayez.Return to Rome of the works of art taken to Paris under the terms of the Treaty of Tolentino.Fresco.East wall of Galleria Chiaramonti in the Vatican Museum

事实上,卡诺瓦并没有从巴黎带回全部作品。教皇热情很高,很想延续前几任教皇的文物事业(图65),但又害怕惹恼刚复辟的波旁王朝——种种迹象表明,当时的波旁王朝正想彻底纠正大革命中的反教权主义思想及拿破仑帝政——于是很多从意大利运去的画作都留在了法国,以示感激之情。另外一些则散落各地,极难收集。出于类似原因,某些雕刻被割让给了卢浮宫,谁都搞不清依据的是哪条哪款。至于卡诺瓦本人在此事中起了什么作用,后人也是吵得昏天黑地。615Pavan,1974.后来,尽管法国百般阻挠,《尼罗河神》还是回来了,但《台伯河神》却留在了巴黎。博尔盖塞亲王想取消古物售卖协议,未获支持。博拉斯基家族[Braschi]被告知,他们被搬走的家产在1802年已得到过补偿。阿尔巴尼家族发现,把他们家的古物运回罗马费用太高,无法承受,能把《安提诺乌斯浅浮雕》运回来也就满意了。在巴黎,他们家留下的物品很多都卖给了巴伐利亚王储卢多维西,其中有一件是大理石半身像《笑面法翁》,此前它一直摆在阿尔巴尼红衣主教的卧室里,温克尔曼曾给予高度赞美。616Memorie Enticlopediche Romane,IV,p.9;Furtwiingler,1900,pp.213-16.这件雕像一度被大量复制,略有污渍。

卢多维西亲王实至名归,成为最后一位用最著名雕像来装饰自己首都的人,其中既有本书中所讨论的那种传统雕像,也有真正希腊风格的雕像——后者的声望很快取代了前者。在我们一直谈论的那些收藏家中,只有极少数人会像他那样如此情有所钟。

卢多维西亲王生于1786年,二十岁之前就到过意大利。他一开始为法国而战,但在1813年开始反对拿破仑,拿破仑战败后,他也是入驻巴黎的几个胜利君王之一。他对艺术充满深情,感受灵敏,在巴黎以及不久后在罗马的岁月中,他才彻底沉浸于此。他仰慕歌德,买下了这位诗人异常喜欢的维罗纳的本维拉卡宫[Bevilacqua]古物;617Goethe,xxx,p.70 (Italienische Reise);Franzoni,pp.35-36.更重要的是,他还从荣蒂尼尼[Marchese Rondinini]侯爵继承人手中购买了那尊《美杜莎》头像,歌德曾写道“人间竟有此等作品,而且还保存完好,每念及此,我仿佛又有了一次人生”。618Goethe,xxxii.p.39 (Italienische Reise).1812年,卢多维西通过代理人瓦格纳[Johann Martin von Wagner]击败众多英国和法国竞争对手,买到了埃伊纳神庙中的希腊雕塑,一两年前,这些伟大的雕塑刚刚被发现。卢多维西在此方面的决心和冒险精神与英国政府购买埃尔金[Elgin]大理石雕像时的犹豫不决形成了鲜明对比——当时他也想得到埃尔金雕像。619Michaelis,1882,p.147;Rothenberg,p.332.在长达九年的艰苦谈判后,1819年,他终于把从巴尔贝里尼[Barberini]手中购买的《法翁》(图105)搬离了罗马:这是我们书中提到的最后一尊永远离开罗马的雕像杰作——当然也是最精美的一尊。

卢多维西从王储时期到1825年成为国王之后收购了上述及其他一些珍宝。如果说他重建了慕尼黑城,为的是与这些珍宝相配,那也不算过分。1816年,莱奥·冯·克兰策[Leo von Klenze]在由一个特别委员会组织的竞赛中胜出后,即开始为卢多维西修建一座博物馆——古代雕刻陈列馆[Glyptothek],卢多维西的雕像就陈列在此地。620Pevsner,1976,pp.123-26.他和克兰策两人都想把博物馆建得金碧辉煌,而非朴实无华,于是他们从罗马召回了拿撒勒[Nazarene]画家彼得·科内利乌斯[Peter Cornelius],让他画一幅巨大的歌颂人与诸神关系的湿壁画来装饰门厅。正如前文指出的那样,博物馆各陈列厅打破了陈规,雕像并未按主题,而是按从古埃及到现代德国的编年次序进行排列。但18世纪的老习惯还是有所保留:渐渐地,博物馆成了自家藏品的主宰,在购买古物时,大小尺寸和整齐与否变得比审美鉴赏更重要了。不管怎么讲,卢多维西还是成功地把慕尼黑变成了赞颂——本书所关注的那种——古典价值的中心,直到他1848年被迫退位之后,一些明显的迹象才开始在世界范围内显现出来:那些曾让他在年轻时代备受鼓舞的(古典)价值,其影响力正在逐渐消失。

第十五章 尾声

1864年,布鲁恰尼[D.Brucciani]在考文特花园[Covent Garden]开了家石膏像陈列馆,门脸长一百步。当时,他们在伦敦创办家族企业已近四十年。陈列馆可以免费参观,被《艺术期刊》[Art-Journals]形容为“一个重要的所在,唤醒了人们对散落在欧洲各地的雕像的记忆,对于想要探访这些作品的人而言,可以先在这里做些准备”。621Art Journal,1864,p.330.它与歌德一个世纪前在曼海姆访问的陈列馆如出一辙,最大的亮点也是古典雕像。但这家陈列馆既非私人捐赠,也不是受资助的国家机构(尽管布鲁恰尼是大英博物馆的官方导览),而是由私人企业运营,带有商业目的。

布鲁恰尼当然会卖一些新物件。曼海姆有柯林斯式柱头翻模件,法塞提宫有安提诺乌斯和福斯蒂娜神庙[Temple of Antoninus and Faustina]壁檐饰带浮雕的翻模件,622Goethe,XXX,pp.134-35 (Italienische Reise).而布鲁恰尼则有拜占庭、哥特、文艺复兴,以及希腊、罗马装饰浮雕的翻模件。(在这家陈列馆)看到现代和古代雕刻并肩排列,歌德也许不会感到奇怪,但要是看到了米开朗琪罗的大卫,那他肯定要吃上一惊了。这尊巨大雕刻的翻模像首次来到英国的时间是1856年,是托斯卡纳大公于献给维多利亚女王的礼物,当时也是它第一次翻模。623The cast is in the Victoria and Albert Museum-for its history,see David Robertson,Sir Charles Eastlake.Princeton,1978,p.149.今天,《大卫》可能是所有古今雕像中最著名的一件,但在17、18世纪,其名气还不及这位大师的酒神巴克斯、基督复活或摩西,更别提眺望楼或者乌菲齐论坛厅那些雕像了(尽管瓦萨里在16世纪曾说大卫已经超越了《亚历山大和牛头宝马》《尼罗河神》《台伯河神》《马尔福里奥》等大型古代造像)。624Vasari,VII,p.156.

曼海姆和法塞提宫的翻模像陈列馆,用意是指导业余爱好者和艺术研究者,布鲁恰尼也同样是家用和学校兼顾,尽管那时两者已做了区分:“人体像做成煤气灯托”,“文学和历史人物半身像”,这些是家用,《濒死的角斗士》的解剖结构,(取材于古物和自然的)脚和鼻子、几何体、黑莓灌木[blackberry bushes]服务于学校,古代雕像的翻模像则二者通用。625Brucciani,1864;1870.

1914年,公司出版了一份配摄影照片的图录,“内容是教学用翻模像,包括教育理事会艺术考试大纲中指定的大部分雕像”(图66),从戈斯威尔路[Goswell Road]他们家的仓库发货。那时,他们显然只想为教育市场供货,科隆那家规模更大的奥古斯特·格伯[August Gerber]公司,以及(一个世纪前在拿破仑统治时期建立的)卢浮宫翻模部基本上也在做同样的事情。626Ibid.,1917;Gerber;Catalogue des moulages,introduction.1922年,布鲁恰尼的企业由教育理事会接管,1939年,其藏品被并入维多利亚-阿尔伯特博物馆。

图66 Page from Brucciani’s Catalogue of Plaster Casts,1914,including eight items in our catalogue,together with the Prima Porta Augustus (no.4,top row),the Berlin Adorante,the Hermes of Olympia,a version of the Cnidian Venus,the Apoxyomenos,the Standing Discobolus (nos.1-5,second row) and the Doryphorus (no.3,third row)

在布鲁恰尼的图录中,19世纪晚期新出现的翻模像非常抢眼,其中就有:柏林的祈祷者[Adorante],卢浮宫的《萨莫色雷斯的带翼胜利女神》[WingedVictoryofSamothrace],和梵蒂冈藏《展祷之门的奥古斯都》[PrimaPortaAugustus]——这两件均发现与1863年,还有1877年在奥林匹亚发现的《普拉克西特列斯的赫尔墨斯》[PraxiteleanHermes]。同样重要的是,它还有一个全新的雕刻类目——这类作品,从一开始就被认定为散佚杰作的复制品,而非杰作本身。

门斯曾让学术界比以往更关注大理石复制品所带来的问题,就在那个时候,1781年,《掷铁饼者》(图104)出土了,并被维斯孔蒂父子和卡洛·费亚(门斯的编辑)鉴定为米隆青铜原作的复制品。627Cancellieri,1806.1849年出土的一件雕像,曾被罗马考古学家卡尼那[Canina]认为是利西波斯亲自署名的作品,但又很快被认定为这位大师青铜刮汗垢的运动员的复制品(从未得到证实)。628Amelung.1903-08,I,pp.86-87.1863年,人们从18世纪在庞贝、赫库兰尼姆古城出土的的大理石复制品青铜头像中629Friederichs,1863;and see Michaelis,1878.认出原作就是波利克里托斯的执矛者。630Antichità di Ercolano,V,1767.pp.183-87 (as Lucius,son of Agrippa).不久之后,学术界也认定大英博物馆的一尊雕像同样是这位雕刻家的束发男子[Diadumenos]的复制品。631Michaelis,1878;and see Furtwängler,1895,p.238.

那些受过开明教育的人,都喜欢在壁炉架上放一张帕特农神庙黑白照片,对他们以及那些起草了《艺术考试大纲》的教育理事会成员而言,前述雕像肯定特别有吸引力。但是,除了《掷铁饼者》(在这个世纪被赋予了强烈的意识形态色彩)和《萨莫色雷斯的带翼胜利女神》(图177)——维尔杜兰夫人[Madame Verdurin]认为它与“第九交响乐”和“夜巡”一样是天地间的极品632Proust,Du coté de chez Swann (Pléiade edition,I,p.255).——其他任何一件都绝不可能像15、16、17 和18世纪的《拔刺的男孩》《眺望楼的阿波罗》《梅迪奇的维纳斯》《少年阿波罗》那样进入欧洲知识分子的法眼。可以肯定的是,它们中的任何一件都不可能像弗朗索瓦一世在枫丹白露所复制的那些雕像一样,是“艺术家、艺术爱好者、收藏家以及理论家用来评判趣味和品质的试金石。”

尽管有了新发现——其中包括伦敦、巴黎、慕尼黑那些重要的希腊雕刻真迹,尽管学术上的抨击不绝如缕,但旧日的宝物依旧安如磐石,威名不堕。纳撒尼尔·霍桑[Nathaniel Hawthorne]曾说他一开始还不太敢直面《梅迪奇的维纳斯》,“因为,我怕照亮一个人前行之路的又一束火光可能熄灭”,但1858年,他却慢慢地、不情愿地、痛苦地被伊拉姆·鲍尔斯[Hiram Powers]说服了。鲍尔斯藏有两件维纳斯翻模像,一直存放在佛罗伦萨的工作室。他面对其中一件宣布:“若说创作《梅迪奇的维纳斯》的雕刻家并不知道自己在干什么,这可是有点莽撞,不是吗?”633Hawthorne,pp.289,291,302,304-5,311,348,399,404.——实际上,自从18世纪末起,现代艺术家总喜欢进行挑衅性的评论,霍桑只是趣味摇摆不定而已。雅各布·布克哈特[Jacob Burckhardt]绝不会这样,他是19世纪所有意大利旅行者中最有学养的一位。五年前,他曾说在《梅迪奇的维纳斯》身上——“艺术到达了所能达到的巅峰……这是意大利能提供给游客的最大欢乐之一。”634Burckhardt.pp.450-51.在其极具影响力的《指南》[Cicerone]中,布克哈特当然讨论了刮汗垢的运动员和其他一些最近发现的作品,同样,他也很清楚复制品和变体,修复和品质差异这类问题,但我们在前文提到的那些著名雕像几乎都得到了他的青睐。

其他旅行者也是大同小异。1864年,丹纳[Taine]曾觉得《墨勒阿革洛斯》的躯体是“我所见过最精美的身躯之一”,至于《安提诺乌斯》(现在被称为墨丘利),他的评论是:“除了《米洛的维纳斯》和帕特农神庙雕像,我还不知道什么能和它相提并论。”635Taine,I,pp.141.143.奥古斯都·黑尔[Augustus Hare]连这些限定句都取消了,他在19世纪末写道,在他看来《安提诺乌斯》“可能就是全世界最漂亮的雕像”。636Hare,1887,II,p.352.对于19世纪后期到20世纪早期英语世界的旅行者而言,黑尔的《罗马行脚》[Walks inRome]——1871 至1905年之间连出了十七版——以及标题大同小异的其他意大利城镇导游手册非常具有说服力,可能和理查森和拉朗德[Lalande]的著作对当年那些有学养的鉴赏家所产生的影响不相上下。黑尔大量引用了早先作者的观点,无论是在梵蒂冈或是在卢多维西别墅,他都会有一些特别钟爱的作品,但说来说去,还是和前人提到过的雕像几乎完全一致。现在,最大的变化并不在于选择哪一件知名雕像,而是说——如果剔除罗马——不提古代雕刻,那也照样可以写一部关于意大利的著作了。

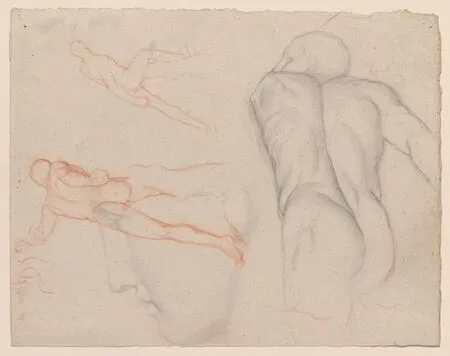

在19世纪中期,对艺术家而言,最好的训练方法莫过于研究古典雕刻的翻模像(图67、图68),但对那些前往意大利的鉴赏家来说,最让他们感兴趣的却是早期意大利绘画。1822年,卡诺瓦过世之后,人们再也找不到值得关注的在世的雕刻家了,赞美也好、谴责也罢,现在这一切全都转向了对“基督教艺术”充满怀旧情绪的德国现代绘画,而这种艺术本身也的确激发了类似情感。以往,参观罗马曾令人激动不已,因为“在罗马及其周边地区总是有令人惊喜的发现,几乎每一天,你都可能找到一座雕像,一件宝石雕刻,一件珍贵的大理石作品……”637Montaiglon (Correspondance),VIII,p.324 (Wleughels to Due d’Antin,21 April 1732).而现在,人们都跑到了托斯卡纳和翁布里亚的小镇,转而去寻访贝诺佐·哥佐利[Benozzo Gozzoli]或西尼奥雷利[Signorelli]创作的那些会很快褪色的湿壁画了。有些游客很喜欢这种价值转换,但较敏感的艺术爱好者却对这种被动的选择深感苦恼,他们已充分意识到这与他们所秉承的所有传统趣味完全背道而驰。

图67 Edgar Degas.The Borghese Gladiator.Sheet of studies.Sterling and Francine Clark Art Institute,Williamstown,Massachusetts

人类无法超越自身的法则,古希腊艺术家也没有超越那个时代的宗教和道德感受。他们的理想状态是年轻、优雅和美丽,思想、尊严和权力;最终,其目标集中在了作为心灵表达的形式上,并在这一方面臻于完美——切莫认为我对古典艺术不够敏感,对我来说,关于古希腊和帕拉丁的记忆极为亲切,我无法平静地谈论埃尔金大理石、阿波罗、维纳斯、濒死的角斗士、尼俄伯、加比的狄安娜、那不勒斯的普绪克,它们比希腊本土产生的任何其他东西更接近基督教理想。但这都无法令我们完全满足。真与美的最高妙之处即精神性的东西[the Spiritual],这些都远远超越了菲狄亚斯和普拉克西特列斯的高度;的确他们感受到了一种渴望,努力追求,并将这种渴望深深嵌入他们的作品,凝结成不朽的魅力。但他们却求而未得——信、望、爱,这永恒之物的羽翼当时尚未出现。638Lindsay,I,pp.xiv-xv.

并非所有人都会认同林赛勋爵[Lord Lindsay]对精神性的这种冷峻感受——他回顾了往昔,一厢情愿地用那不可知的良心来拷问菲狄亚斯——但是,有些对各类“基督教艺术”感兴趣的人不过是在西斯廷礼拜堂草草转上一圈,对他们而言还另有一个意大利,可能比论坛厅或庇护-克莱门提诺博物馆所带给他们的感受更有魅力。这是一个有群山、橄榄树、阳光,栖居着淳朴的“自然之子”的意大利。过去几代人从未真正在意过这样一个意大利——尽管偶尔也会有人提到威尼斯唱歌的刚朵拉船夫,那不勒斯赤脚的流浪汉,表明她并未完全被忽略——现在她已是意味无穷,在不经意间,芙罗拉·芬钦[Flora Finching]随手把这样一个意大利和林赛勋爵所叹惋的那些雕像联系在了一起,芙罗拉问:

意大利,她真的到处都长满葡萄,到处是火山岩项链和手镯吗?真的是火山在喷发,令人惊悚、令人难以置信的充满诗意的土地吗?可是,街角就能见到拿着风琴的男孩,大火可没把他们烤焦,这么年轻,还充满爱心地带着小白鼠。在这片令人愉快的土地上,难道她真的充满忧郁,只有濒死的角斗士和眺望楼吗?639Dickens,Little Dorrit,part II,chapter 9.

早期湿壁画的虔诚寻访者,以及内心酝酿着如画、浑茫情绪的游客,其感受千差万别,但却形成了一股合力,让蒙田、艾迪生、温克尔曼和歌德笔下的古典意大利黯然失色——当然,在这个(19)世纪的下半叶,也有越来越多来此度假的北欧人开始垂青无忧无虑的地中海男孩,以及基督教色彩没那么浓郁的15世纪意大利艺术,这种趣味也让人们对本书图录中少数几件雕像重新产生了兴趣——其中最著名的就是卡庇托利博物馆的《大理石法翁》[MarbleFaun](图108)。

在过去四个世纪里,艺术家、艺术爱好者、收藏家、理论家都对最新发表的考古学著述极感兴趣,19世纪后半叶,那些为伦敦、巴黎、柏林、德累斯顿、维也纳,以及其他国立考古机构服务的杰出的考古学家,都会在专业期刊公布他们的新发现,并猛批对方的理论。通常是用德语——德国之外,对那些学识渊博的而非仅仅受过教育的人而言,这也是常用的语言。在这些考古学家眼中,布鲁恰尼或是格伯[August Gerber]提供的复制品极有价值,不仅可以借此比较不同的雕像藏品,而且还可以依据复制品翻模,把某处收藏的头像安在另一处躯干上,或将不同复制品的不同部分重新拼合起来,以求更好地呈现散佚的原作。640E.g.Amelung,1906,pp.41,47;Bieber,p.78.1868年,柏林的翻模像藏品总数已接近千件,卡尔·弗雷德里希[Carl Friederichs]写了这些藏品的导览册,成为古代艺术研究者的基本教材。到1885年,柏林藏品的数量增加了一倍还要多,其中包括了奥林匹亚出土古物的翻模像——1875 至1881年间,奥林匹亚展开了前所未有的彻底发掘工作,其指令就是来自柏林。

在19世纪后半叶的考古学著述中,对缺失的原作普遍非常重视。事实上,对于那些仰仗弗里德里希的《希腊罗马雕塑史基本要素》[Bausteine]或黑尔比希[Helbig]《旅行手册》[Führer],而非布克哈特的《指南》或黑尔的《行脚》的严肃的旅行者而言,在梵蒂冈(或乌菲齐、那不勒斯)摆放的古物绝大部分都是低等级复制品,在他们看来,去眺望楼还是去翻模像陈列馆,二者之区别并没有像以前认为那么大——何况在翻模像中,有一部分铜像还去掉了底座,被认为比意大利那些雕像更有助于理解古希腊原作。641E.g.Amelung,1906,pp.10,123.

布鲁恰尼和格伯的公司所采用的复制技术也提出了一些问题,并产生了深远影响。这种技术可能会营造出一种似是而非的感受,并在无意间降低了被复制雕像的魅力。1779年,乔舒亚·韦奇伍德对他的主顾们说,批量复制古代杰作,其意义不证自明,就像出版那些科学发现一样能够防止“回到无知、野蛮的时代”。通过复制品,“好的品味”可以得到传播,“公众的眼光……会得到指导”,“所有的艺术都会提高”。接着,他补充道,“要想让一件精美的私人藏品扬名天下又不贬损原作的价值,那这就是最可靠的办法:像《梅迪奇的维纳斯》这样的作品,复制品越多原作就会越出名。”642Wedgwood,1779.in Mankowitz,1953,pp.228-29,253.颇为讽刺的是,正当《梅迪奇的维纳斯》的复制达到高峰时,我们也首次发现了其声望下降的微妙迹象。

当然,韦奇伍德指的是高品质的、精确的复制品,他一直看不上19世纪的石膏像制作者、大理石像作坊和青铜像铸造师的产品。布拉什菲尔德[J.M.Blashfield]也是如此,他是伦敦的一位赤陶古典雕像复制品生产商,19世纪50年代似乎出售过与科德夫人工厂同一种类的人像——其中有些用的是五十年前的模具,据说是趁19世纪40年代她的工厂倒闭时买下的。643Blashfield,1855;1857;1858;Gunnis,p.56.(他宣称)其产品都是手工完成,翻自最好的模具,他为此感到很骄傲。他那件《眺望楼的阿波罗》,就是翻自为“已故的纳什先生的陈列馆”制作的翻模像原件,相比之下,其他一些石膏像制造商卖的翻模像则是用破损的模具倒模,因此太阳神的头发会有些缺损,脖子有点粗,因为每次翻模石膏都会膨胀。“如果请几个值得信任的人量一量卖给本国各艺术院校的翻模像,把它们和取材于原作的第一批翻模像比一比,那你就会看到令人震惊的一幕,”他说,“你会发现,成千上万的英镑都打了水漂。”644Blashfield,1855,p.24.

这是石膏像的老问题:有数不清的文献都言及18世纪的石膏像质量参差不齐。645Goethe,XXX.pp.238-40;XXXII,pp.321-24 (Italienische Reise);Bottari (ed.Ticozzi),IV,pp.236-37;but see also Algarotti,III,p.278 (Saggio sopra I’Accademia di Francia);Falconet,I,pp.271,314-17;II,pp.141-42.不过,这门生意倒是有一个新招,那就是各种不同尺寸的复制品。例如,布鲁恰尼不仅提供《眺望楼的阿波罗》全像及其头部、肩部的复制品,还提供它们的“机制缩减品”,以及其他一些“仿自古物”的三种不同尺寸的小像。他用的机器是缩刻机[reducing machine],在19世纪,它与轧尖机[pointing machine],机械雕刻机[mechanical carving machine]都得到了改进,这也同样影响了大理石古代雕像的复制。

之前说过,为凡尔赛宫提供的大理石复制品,其生产规模空前庞大,罕有其匹,但18世纪雕刻家制作的大理石复制品则在数量上远超以往任何一个时代,其中还牵涉了一些最有代表性的雕刻家:如纪尧姆·库斯图[Guillaume Coustou]、卡米洛·鲁斯科尼[CamilloRusconi]、大亚当[Adam l’aine]、施梅克斯[Scheemakers]、德尔沃[Delvaux]、雷斯布莱克[Rysbrack]、布夏东[Bouchardon]、皮加勒[Pigalle]、诺勒肯斯[Nollekens]、德拉瓦莱、威尔顿、拜耳、乌东[houdon]和塞格尔[Sergel]。事实上,罗马法兰西学院的所有学生都要求积极参与其事——当时,几乎所有最出色的雕刻家,除了勒穆瓦纳[Lemoyne]和法尔科内,都曾就学于该学院。尽管有那么几位不太情愿,觉得这项工作有点儿“匠气”。卡诺瓦就拒绝干这种活,惹的很多人群起效仿。1855年,一些身处罗马退休的法国人受雇为卢浮宫庭院广场[Cour Carré]制作一大批复制品,但这项工作最后却落到了一位意大利石匠的头上。失业的法国艺术家对此进行抗议,但有点名气的雕刻家都不愿意做这种工作。646Pingeot.

到了19世纪,复制事实上已经变成一种机械活,而且是十足的机械活。这完全是轧尖机的改进和卡拉拉[Carrara]“学院”所采用的工业化措施所致——推进此事的是拿破仑的妹妹,一心想干大事的埃丽莎·巴乔奇[Elisa Baciocchi],(1805年起是卢卡公主,自1809年起是托斯卡纳公爵夫人),其目的就是批量复制古代雕像、她哥哥的半身像,以及建筑装饰。古物翻模像从罗马和巴黎卢浮宫纷纷运到了她所在的卢卡[Lucca]。647Marmottan,pp.30,47;Hubert,1964,pp.333-34.托斯卡纳有上好的采石场和成批熟练工人,在整个19世纪一直是大理石复制品生产中心。在利沃诺,有一家专门出口大理石复制品的商店,在那儿,詹姆斯·菲尼莫尔·库柏看到了一些“瘦骨伶仃的宁芙和维纳斯,笨手笨脚的赫拉克勒斯,呆头呆脑的阿波罗和龇牙咧嘴的法翁”,心中惊骇莫名,这类雕像“主要销往英美市场,俄国可能也占一些份额”。648Cooper,I,p.177.The leading workshop at Livorno was owned by the firm of Micali and son.塞拉韦扎[Serravezza]附近的圣门[Porta Santa]至今还保留着某些大理石复制品公司旧址,佛罗伦萨有两大生产商——拉法埃洛·罗马内利[Raffaello Romanelli],公司位于伦卡诺·阿恰约利[Lungarno Acciaioli],和安东尼奥·弗利里[Antonio Frilli],位于福西大街[Via dei Fossi]——其样品展览厅建于1860年,至今仍供人参观。供售卖的复制品尺寸各异,材料多样,有青铜、本地蛇纹石(即普拉托的绿石头[Verde di Prato]),成形的雪花石膏粉,还有些大理石,缟玛瑙,雪花石膏复制品和大理石蛋制品。

高品质复制品产于18世纪,在19世纪,许多最重要艺术收藏家都不太会购买机器制作的复制品,它们基本被用作花园或者艺术院校的装饰,而不是放在展览馆或门厅。的确,只有欧洲南北端的两座花园——那不勒斯的基艾亚别墅[Villa Chiaia]和德比郡的查茨沃斯[Chatsworth]庄园,分别建造于19世纪30年代和40年代——才最后保留了一点路易十四凡尔赛宫的影子。

在整个18世纪,最重要的雕刻家不仅复制古代雕刻,而且还负责修复,自文艺复兴以来就是这个传统。但正如前面提到的那样,修复工作渐渐失宠了。泰内拉尼[Tenerani]对刮汗垢的运动员的(古罗马)复制品进行了修复,还指导了梵蒂冈博物馆罗马第一门的奥古斯都的修复工作,他是最后一位涉足这一行当的知名欧洲雕刻家。649Amelung,1903-08,I,pp.27,86.到1890年,德累斯顿博物馆干脆把所有雕像的修复部分全都拆掉了。650Furtwängler.1895,p.4.

与大理石复制品一样,青铜复制品也深受技术变革的影响。19世纪早期,当砂模铸造法取代了失蜡法之后,铸造商才得以轻松地、无限量地进行倒模。1839年,阿基里·柯拉[Achille Colas]发明了减缩机具,斐迪南·巴贝甸[Ferdinand Barbedienne]在巴黎新建的工厂马上予以采用,他的翻模像精度很高,于是,人们立即把它与当时新出现的达盖尔银版照相法[daguerreotype]相提并论。工厂雇了几百个工人,复制了一千二百件原作,所以当时才会有这么一句话:“卢浮宫博物馆已经不在卢浮宫;罗马、那不勒斯、佛罗伦萨的博物馆,也不仅仅限于原地了[le musée du Louvre n’est plus au Louvre;le musée de Rome,de Naples ou de Florence,n’est pas seulement à Naples,à Florence,à Rome]。”651Janin;Dictionnaire de biographie française,V,pp.254-55.现在,各阶层的人都可以得到这几家博物馆中最受欢迎作品的小型青铜复制品了,今天有历史学家认为这些雕像的地位已开始下降了,但事实上,它们在当时反而名声大噪。权贵豪门也没有蔑视这类复制品,1847年,女王的丈夫[Prince Consort]送给维多利亚女王的圣诞礼物就是《日耳曼尼库斯》《阿波罗与蜥蜴》《阿尔勒的维纳斯》[theVenusd’Arles]、《西勒诺斯与幼年巴克斯》的复制品,这就是个例子,它们和其他一些复制品至今仍存放在怀特岛的奥斯本宅邸。652Osborne,nos.410,437,482,517;La Sculpture,p.325.

因为只需要倒模,不需要手工打磨,所以砂模铜像的外表通常缺乏生气,不够有趣。再加上不用锉刀和凿子,所以细节总显得不够清楚,同时,因为只能采用分铸的方法,所以四肢间还会有细小的接缝。和以往相比,在这一世纪的青铜古物复制品中,呆板、不堪入目之作更多了。但那不勒斯有三家大公司——德·安吉利斯家族[De Angelis et fils],创建时间是1840年;丘拉齐家族[J.Chiurazzi et fils],后来与德·安吉利斯家族合并,于1915年成立了联合艺术铸造厂[Fonderie Artistiche Riunite];以及G.萨默[G.Sommer]公司,653De Angelis;Fonderie Artistiche Riunite;Sommer.它们在这个世纪生产的大量复制品却质量上乘,其生产一直延续到20世纪——其中有些极有可能是用失蜡法铸造。654Trinity College Cambridge,MS.(letter from G.P.Bidder to the Master of Trinity.18 February 1922).在其产品清单上,最畅销的是1830年和1862年在庞贝城出土的小铜像——《跳舞的法翁》(图107)和《纳西索斯》[Narcissus](图141)。考古学家一直不太在意这两件铜像,他们更感兴趣的是奥林匹亚的《赫尔墨斯》,乃至刮汗垢的运动员或者执矛者复制品,不管怎么讲,它们毕竟还是最后一批能激发大众想象力的古代雕像,其功能和15世纪以来许多其他古物并无二致。不过,到1900年,就连它们也根本无法与《蒙娜丽莎》、米开朗琪罗的《大卫》或者波提切利的《维纳斯》相媲美了。

本文译自Haskell,Francis and Nicholas Penny.Tasteandthe Antique.Yale University Press,1981,pp.117-124。