家庭生命周期视角下珠三角农民工的居住选择及影响因素*

杨高,金万富,周春山

1. 广东财经大学文化旅游与地理学院/乡村振兴研究院,广东广州 510320

2. 中山大学地理科学与规划学院,广东广州 510006

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》强调要加快农业转移人口市民化,加快推动农业转移人口全面融入城市。农民工的居住关乎其社会融入、市民化乃至中国新型城镇化[1-2]。农民工的居住选择一直是政府和社会关注的焦点,同时也是学术界研究的重要话题。

西方国家移民居住环境普遍较差,被隔离和边缘化[3],基于私有化的住房产权和较为发达的租赁市场,西方移民居住研究以定量和微观尺度的实证研究为主[4-5]。影响移民居住选择的因素主要有经济收入、语言、年龄、婚姻状况、家庭结构、职住距离、移民与来源地的联系、制度因素等[6]。自上世纪中叶有学者将居住选择与家庭生命周期联系起来,家庭生命周期逐渐成为居住选择研究的重要视角[4]。中国农民工的居住选择主要有租房、公租房、集体宿舍、自购房等[7-8],居住选择的社区类型主要有老街区、单位社区、商品房小区、农村郊区、城中村等[9]。农民工居住选择的影响因素主要有个体因素、家庭因素、迁入地因素。个体因素包括性别、受教育水平、年龄、就业稳定性、经济收入、社会资本等[9-11];家庭因素主要有迁移的家庭结构、与迁出地的联系、家庭问题等[10];迁入地因素包括社会融入、小区环境、工作机会、配套设施、区位条件、社会保障等[12-13]。还有学者从隔离性(隔离或混合)和稳定性(固定或流动)两个维度将农民工的居住空间分为4种类型,并表明不同居住空间模式,农民工城市融入水平存在显著差异[14-15]。

相对于20世纪90年代“部分迁移、部分留守”的“分居家庭”,近年来“家庭式迁移”已逐渐成为农民工迁移的主要趋势[3]。随着新家庭经济学的出现,家庭逐步取代个体成为居住决策研究的基本单元。家庭生命周期理论是解析家庭决策和行为的重要视角。家庭生命周期概念,最早于1901 年由Rowntree 提出,用于描述一个家庭从诞生、成长、成熟到消亡的整个过程[16]。Glick[17]提出了经典的六阶段模型,包括形成期、扩张期、稳定期、收缩期、空巢期、解体期。国内学者根据中国家庭社会结构特征进行了相应调整,提出了五阶段说,包括年轻夫妇家庭、成长中的核心家庭、成熟的核心家庭、扩大家庭、空巢夫妇家庭[18]。家庭生命周期主要与消费密切相关,主要集中在两方面:一是家庭生命周期如何影响不同消费项目支出;二是如何影响消费意愿和消费决策[19-20]。新婚家庭在住房方面的购买意愿最高[19],单身阶段是房租消费最旺盛的阶段[21]。家庭生命周期视角下,农民工存在消费结构和迁移模式的差异[20,22]。

现有研究主要是从农民工个体视角出发直接针对农民工居住进行研究,随着农民工举家迁移的趋势,相对缺乏基于家庭生命周期理论对农民工家庭消费状况的实证研究,尤其是居住消费、居住选择的实证研究。珠三角地区是农民工较早流入和流入较多的地区,是国家推进新型城镇化的战略地区。农民工居住空间已出现分化,农民工在城市站稳脚步之后,随着对迁入城市社会经济文化的逐步适应,其居住选择的社区类型变得多元化,除了传统的城中村、工厂宿舍区、老街区,还包括保障房社区、商品房社区等,其社区类型选择出现了怎样的分化,以及分化背后的微观逻辑是什么?本文以珠三角地区为例,基于家庭生命周期视角,探讨不同类型农民工家庭的基本特征、居住选择及影响因素。以期进一步补充和丰富家庭生命周期理论在移民居住领域的研究,为当地政府推动农民工市民化和“以人为本”的新型城镇化提供参考。

1 研究设计和分析方法

1.1 研究地域

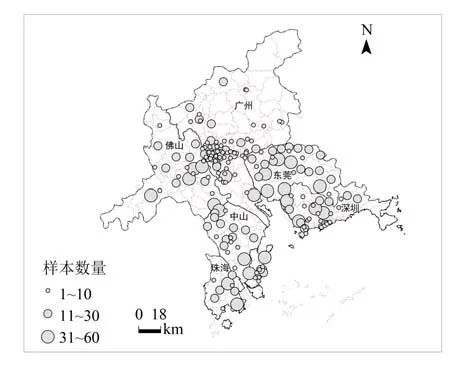

珠三角地区是中国快速城镇化的典型地区,是中国推进新型城镇化建设的示范区,同时也是农民工较早流入且流入较多的地区。本文选择珠三角6 大核心城市,即广州、深圳、佛山、东莞、珠海和中山(图1),作为主要研究区域。各城市统计年鉴[23-28]显示,2016 年广州和深圳常住人口在1 000 万以上,非户籍常住人口在500 万以上;佛山和东莞常住人口在500万以上,非户籍人口常住在300 万以上;珠海和中山常住人口在100 万以上,非户籍常住人口超过50万(表1)。

表1 2017年珠三角6大城市人口及问卷数量分布Table 1 Population and questionnaires in six cities of the Pearl River Delta in 2017

图1 2017年珠三角6城市农民工调查样本数量分布图Fig.1 Spatial distribution of respondents in six cities in the Pearl River Delta in 2017

1.2 数据来源

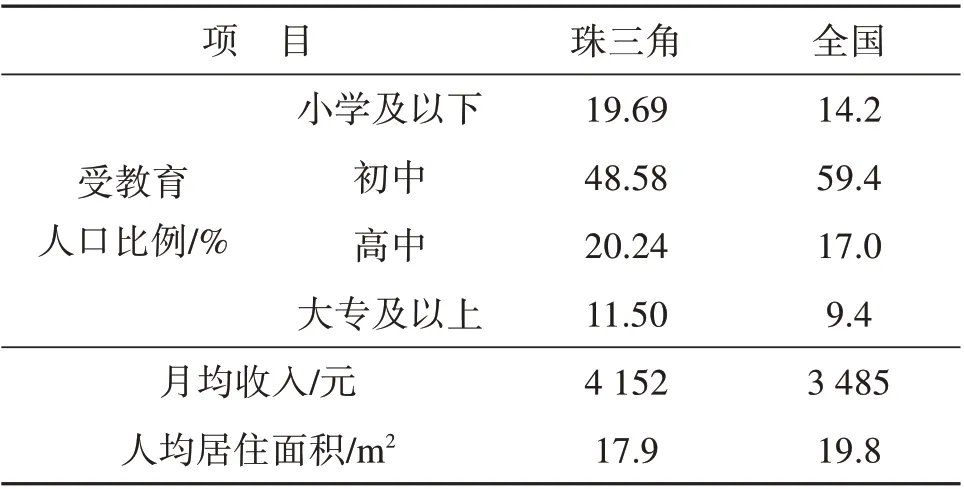

数据来源于2017 年5~10 月课题组在珠三角6大核心城市进行的问卷调查。调查主要采用PPS方法即按规模大小成比例的概率抽样方法,并结合滚雪球抽样、随机抽样、分层抽样等方法,在工厂、产业园、公园、街头、小区、超市、其他组织单位等区域,进行流动人口的问卷调研。调查员与被访谈者当面沟通,访谈时间约50 min,同一个调查点的问卷控制在15 份以内。共发放问卷2 450 份并全部收回,其中,有效问卷2 416 份(各城市问卷数见表1)。本文参考杨菊华等[29]的家庭生命周期划分法,即将核心家庭分为未育夫妻家庭、夫妻和未婚子女家庭、未婚者与父母家庭3类,并结合林善浪等[18]五阶段划分法,将农民工家庭分为4 种类型,即处于家庭生命周期的4 个不同阶段。4 类农民工家庭分别为未育夫妻、夫妻和未婚子女(未婚子女为18 岁以下仍在读书或未工作)、未婚者(未婚者已有工作)与父母、空巢家庭(下文分别简称为I类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类家庭)。本文从流动人口样本中,抽取上述4类农民工家庭(即选取户籍为农村户口的流动人口,并进一步选取上述4 类家庭),共得到1 270 个样本(表1)。与国家统计局发布的《2017 年农民工监测调查报告》[30]相比,珠三角农民工受教育水平整体上高于全国农民工,月均收入4 152 元同样高于全国农民工的3 485 元,但人均居住面积17.9 m2低于全国的19.8 m2,符合实际情况,本次调查数据与全国农民工监测调查数据基本吻合,调查样本具有较好的代表性(表2)。

表2 珠三角农民工与全国农民工对比表Table 2 Comparison of migrant workers in the Pearl River Delta and the whole country

调查中发现,农民工在迁入地的居住选择主要有5 种社区类型:城中村、工厂宿舍区、老街区、保障房社区和商品房社区。①城中村,因其低成本的住房供给和较好的地理位置,已成为外来农民工的主要落脚地;②工厂宿舍区,通常免费或低价提供给外来农民工,也是农民工居住选择的重要类型;③老街区,主要位于老城区,住房较为陈旧,配套设施较为简单,本地人比重相对较高,邻里关系较为融洽;④保障房社区,是政府为满足低收入群体住房需求,在城市远郊地区大规模成片建设,配套公共服务尚不完善的社区[31],保障房社区较为适合外来农民工的住房支付能力,但相对缺乏与本地居民的交流环境;⑤商品房社区,拥有较为完善和便利的配套设施,以及较为充足的休闲空间。

1.3 研究方法

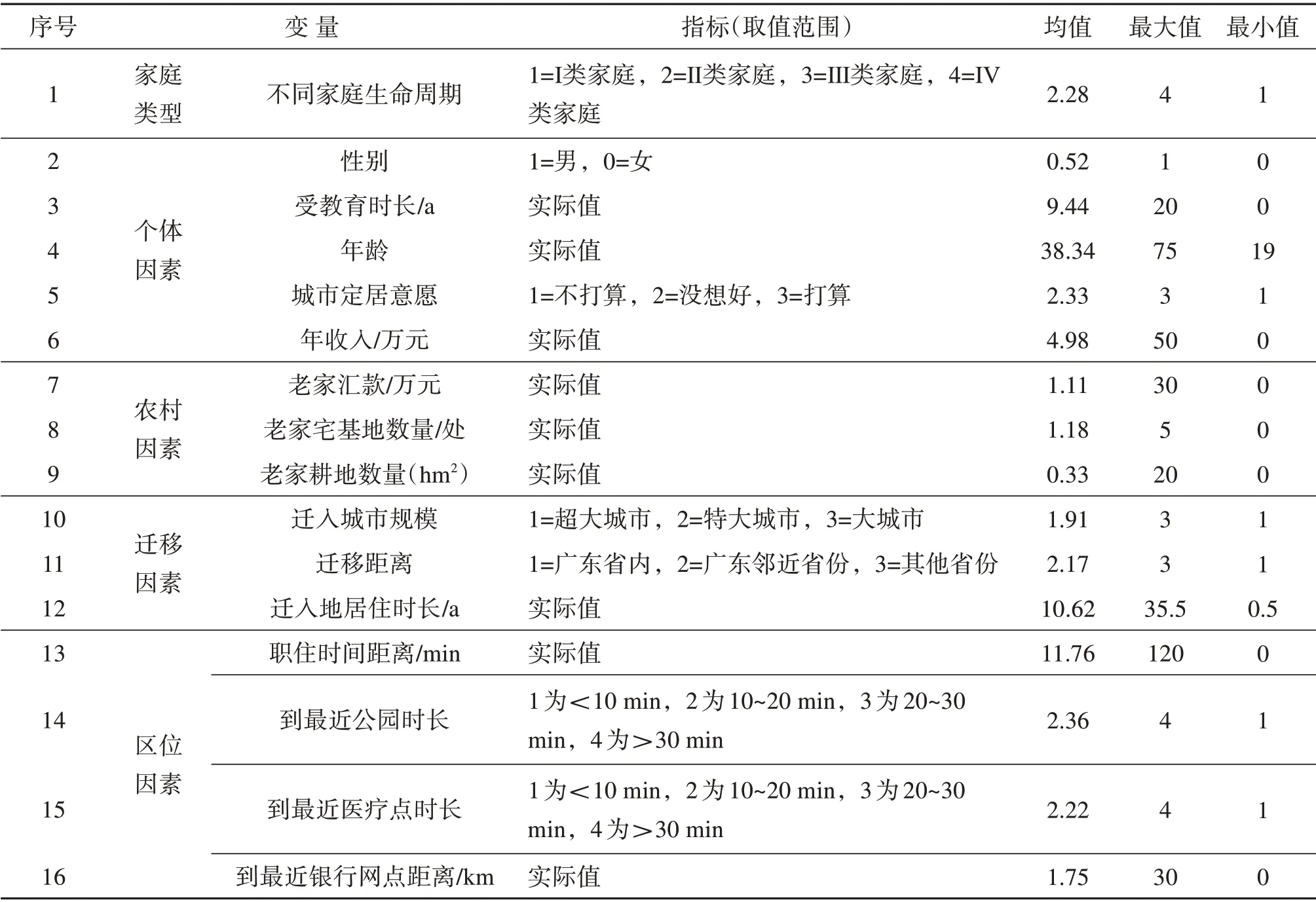

关于农民工居住选择影响因素分析,本文参考了国内外相关研究。西方移民居住研究表明,影响因素主要包括迁入地的社区环境、制度因素,以及移民的人力资本和社会网络[4,6,32]。国内相关研究表明,农民工居住选择主要考虑收入、社会网络、家庭特征、农村因素以及迁移因素[9-13]。因此,本文选取家庭类型、个体因素、农村因素、迁移因素和区位因素5 类影响因素并作为自变量,以农民工居住选择的5 种社区类型(城中村、工厂宿舍区、老街区、保障房社区和商品房社区)为因变量,采用无序多分类Logistic 回归模型考察处于家庭生命周期不同阶段的农民工居住选择的影响因素(表3)。

表3 居住选择影响因素变量的描述性分析Table 3 Descriptive analysis of influencing factors of residential choice

1)家庭类型:处于不同生命周期家庭的消费结构和迁移模式存在差异[20,22],家庭类型是本文重要的解释变量,为虚拟变量,划分为4组,1=未育夫妻(I类家庭),2=夫妻和未婚子女(Ⅱ类家庭),3=未婚者与父母(Ⅲ类家庭),4=空巢(Ⅳ类家庭)(为参照组)。

2)个体因素:农民工个体的差异,比如年龄、性别、收入、受教育时长和定居意愿等也会影响其居住选择,女性会尽量减少独居生活;收入是居住选择的经济基础,高收入会追求更好的居住环境;受教育程度较高的农民工可能更在意住房质量,并具有更高的定居预期;定居意愿越强,会减少消费支出等[10-11]。各指标操作如下:性别为2分变量,1=男(为参照组),0=女;受教育时长(a)、迁入地居住时长(a)和年收入(万元)均为实际值;城市定居意愿为虚拟变量,划分为3组,1=不打算,2=没想好,3=打算(为参照组)。

3)农村因素:与农村老家的联系越紧密,越会降低农民工在迁入地的定居意愿,从而影响在迁入地的居住选择[10]。老家汇款(万元)、老家宅基地数量(处)和老家耕地数量(hm2)均为实际值。

4)迁移因素:迁入城市规模、迁移距离和迁入地居住时长也会影响农民工的居住选择[33],迁入城市规模不同,房价及相关政策存在明显差异;迁移距离将影响迁移经济成本和心理成本,影响其在迁入地的定居预期[34];迁入地居住时长将影响城市认同感和归属感,迁入地居住时间越长,具有更高的购房概率[11]。迁移因素包括迁入城市规模、迁移距离和迁入地居住时长,前2者均为虚拟变量并划分为3 组,前者1=超大城市,2=特大城市,3=大城市(为参照组);后者1=广东省内,2=广东邻近省份(江西、湖南、广西、福建),3=其他省份(指除广东、江西、湖南、广西、福建以外的省份)(为参照组);迁入地居住时长(a)为实际值。

5)区位因素:农民工在做出居住选择时,会充分考量社区的区位条件,比如到城市中心的距离、住房1 km 内是否有地铁站、三甲医院或公园等,区位因素强调农民工在做出居住选择时会考虑城市公共服务设施的可获得性和便利性[12]。本文参考已有研究[12],结合问卷调查数据,设计的区位因素包括职住时间距离、到最近公园时长、到最近医疗点时长、到最近银行网点距离,其中职住时间距离(min)和到最近银行网点距离(km)为实际值;到最近公园时长、到最近医疗点时长均为虚拟变量并划分为相同4组:1=10 min以内,2=10~20 min,3=20~30 min,4=大于30 min(为参照组)。

2 珠三角农民工家庭的基本特征及居住选择

首先探讨家庭生命周期不同阶段农民工的基本特征和居住选择,在此基础上,从家庭类型等5个维度分析珠三角农民工居住选择的影响因素。

2.1 基本特征

基于抽取的1 270 份问卷调查数据,对4 类农民工家庭的基本特征予以分析(表4),4 类农民工家庭数量分别为157、754、205 和154,其占比分别为12.36%、59.37%、16.14%和12.13%。表4中的职业类型,传统服务业主要指商贸业、饮食业、家政业、旅店业、理发业等为日常生活提供各种服务的行业;个体工商户指员工规模在7人及以下,私营企业主的员工规模在8人及以上;专业技术人员主要指在现代物流、人力资源、财务审计等现代服务业工作的一线员工;中高层管理者是相对于一线的建筑工人、制造工人和服务业从业人员。

表4 珠三角4类农民工家庭的基本特征Table 4 The basic characteristics of four types of migrant workers'families in the Pearl River Delta

1)从职业看,不同家庭生命周期有较为明显的差异,Ⅱ和Ⅲ类家庭从事第二产业(建筑和制造业)的比重(40.99%和38.54%)远高于I和Ⅳ类家庭的比重(26.75%和25.98%),相反从事传统服务业的比重(34.75%和40.49%)明显低于I和Ⅳ类家庭的比重(45.22%和55.84%),随着家庭生命周期的增长,农民工的职业选择逐渐从服务业为主转向制造业为主再转向服务业为主。此外,从事专业技术工作的主要集中在I和Ⅱ类家庭。

2)从受教育水平、月均收入、人均居住面积看,4 类家庭出现了有规律的分化,随着家庭生命周期的增长即I~Ⅳ类家庭,受教育水平在逐步递减,高中及以上的比重分别为61.78%、40.19%、16.1%、11.69%;4 类家庭的月均收入分别为4 359、4 161、2 965、2 717 元,呈逐渐递减的趋势,与受教育水平相吻合;人均居住面积亦出现逐渐递减的趋势,4 类家庭人均居住面积分别为19.8、17.93、17.28和16.65 m2。

3)从平均年龄、迁入地居住时长和满意度看,随着家庭生命周期的增长,I~Ⅳ类家庭的平均年龄分别为28.26、34.91、47.54、53.21 岁;同时也伴随着迁入地居住时长的增长,4 类家庭平均居住时长分别为6.5、10.36、13.25、13.6 年;Ⅱ类家庭的整体满意度最低,其他三类家庭相对更高且较为接近。

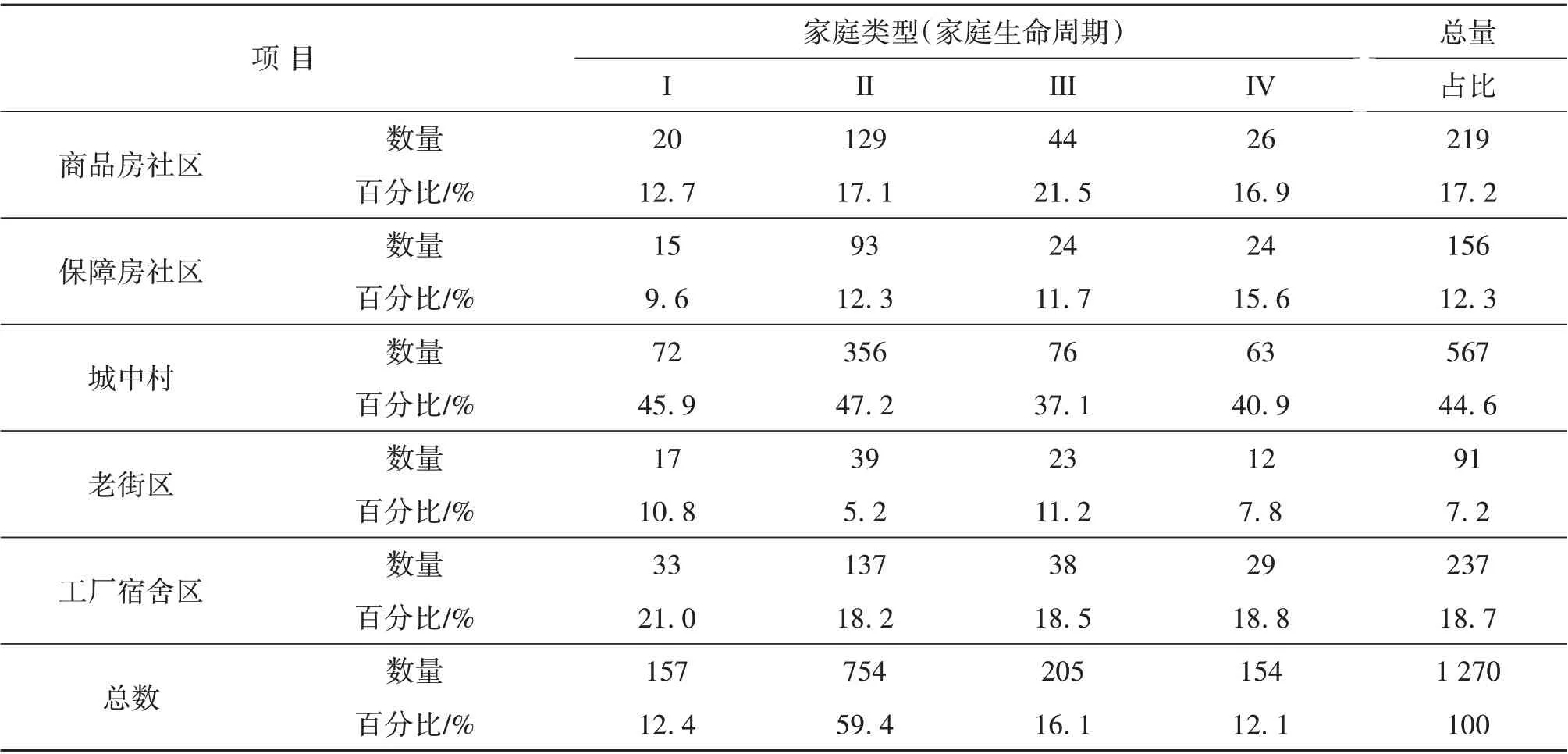

2.2 居住选择

从珠三角农民工的居住选择与家庭生命周期的交叉列联分析结果看,① 城中村、工厂宿舍区、商品房社区、保障房社区和老街区5类社区的选择比重分别为44.6%、18.7%、17.2%、12.3%和7.2%;②与I类家庭相比,Ⅱ和Ⅲ类家庭选择商品房社区的比重明显更高,分别达到了17.1%和21.5%,而I类家庭选择商品房社区的比重仅为12.7%;③Ⅳ类家庭选择保障房社区的比重最高,达到了15.6%;I~Ⅲ家庭则分别为9.6%、12.3%和11.7%;④I类、Ⅱ类家庭选择城中村的比重更高,分别为45.9%和47.2%;而Ⅲ和Ⅳ类家庭则分别为37.1%和40.9%;⑤I类家庭有更高的选择工厂宿舍区的倾向,达到了21%,另外3 类家庭均约18%(表5)。

表5 珠三角农民工的居住选择与家庭生命周期的交叉列联分析Table 5 Crosstabs analysis of residential choice and family life cycle of migrant workers in the Pearl River Delta

2.3 居住选择的影响因素

为分析家庭生命周期不同阶段农民工居住选择的影响因素,将前文提及的五类因素中包含的16 个变量引入无序多分类Logistic 回归模型中。将“1=城中村(为模型的参照组)、2=工厂宿舍区、3=老街区、4=保障房社区和5=商品房社区”设为因变量。在进行回归之前,对自变量进行了多重共线性检测,结果发现年龄、老家耕地数量的多重共线性较大,因此剔除了该变量。表6报告了回归分析结果,回归模型通过了显著性检验。

回归模型结果显示,模型总卡方值为438.994,且P<0.001,家庭类型,个体因素(性别、受教育年限、城市定居意愿、年收入),农村因素(老家宅基地数量、老家汇款),迁移因素(迁入城市等级、迁入地居住时长),区位因素(职住时间距离、到最近公园时长、到最近银行网点距离)影响显著(表6)。具体分析如下:

表6 农民工居住选择的无序多分类Logistic回归模型1)Table 6 Multinomial Logistic regression model of residential choice of migrant workers in the Pearl River Delta

1)工厂宿舍区。相对于城中村,I类家庭更倾向选择工厂宿舍区,主要在于可享受工厂宿舍区的住房福利,包括经济效益和时间效益;而有子女的农民工家庭可能考虑到子女抚养、教育等问题,会更倾向于放弃工厂宿舍区。此外,配偶随迁务工会提高家庭收入,使得其更具有改善住房的条件。个体因素中,男性相比于女性,选择工厂宿舍区的概率更高,主要是由于女性更倾向拥有私密空间,此外,女性农民工更加注重居住社区的安全与质量,所以选择工厂宿舍区的概率比男性低;农民工的城市定居意愿也会影响其居住选择,依据eB所表明的发生比率,不打算在迁入城市定居的农民工选择工厂宿舍区的概率是打算在城市定居的1.534倍。迁移因素中,迁入城市等级越高,与选择城中村相比,选择工厂宿舍区的概率更高,主要是因迁入城市等级越高,城市消费水平越高,为降低支出,农民工更倾向选择由工作单位提供的工厂宿舍区;迁入地居住时间越长,相较于工厂宿舍区,选择城中村的概率更高,随着迁入时间的增长,家庭规模在扩大,倾向选择拥有更大居住空间的城中村。区位因素中,职住时间距离越长,选择城中村概率高于工厂宿舍区;到最近公园时长越短(10 min以内),相较于工厂宿舍区,农民工选择城中村的概率更高。

2)老街区。与Ⅳ类家庭相比,I和Ⅱ类家庭选择老街区的概率更低,分别是Ⅳ类家庭的0.828倍和0.516倍;不像I和Ⅱ类家庭,Ⅳ类家庭需过度考虑通勤时间,更多考虑居住成本和邻里关系,老街区邻里关系较为融洽,居住成本较低;但相比Ⅳ类家庭,Ⅲ类家庭选择老街区的概率更高,前者是后者的1.556倍。迁移因素中,迁入城市等级越高,生活成本越高,为减少支出,农民工更倾向选择居住成本更低的城中村而非老街区。区位因素中,到最近公园时长<10 min 与>30 min 相比,农民工选择老街区的概率更高。

3)保障房社区。相对于城中村而言,I~Ⅲ类家庭选择保障房社区的概率均小于Ⅳ类家庭,分别是Ⅳ类家庭的0.615 倍、0.715 倍和0.911 倍。个体因素中,打算在迁入城市定居的农民工选择保障房社区的概率是不打算的1.785 倍。迁移因素中,迁入城市为超大城市的农民工比大城市的农民工选择保障房社区的概率更高,达到1.796 倍,主要是由于超大城市的高昂居住成本,为降低居住成本并拥有相对稳定的居住条件,倾向选择保障房社区。区位因素中,到最近公园时长越短,农民工更倾向选择城中村而非保障房社区;到银行网点距离越远,选择保障房社区的概率更高,即选择生活在保障房社区的农民工更愿意接受到银行网点更远的距离。

4)商品房社区。相对于城中村而言,Ⅱ和Ⅲ类家庭比Ⅳ类家庭有更高的商品房社区选择倾向,其重要因素之一是生活需求。个体因素中,受教育年限越长,选择商品房的概率更高,因为受教育年限越长,农民工具有更高的定居预期和更好的职业前景,对住房也具有不同的效用评价。较高收入成为选择商品房社区的重要因素,是打算选择工厂宿舍区的1.433倍,收入更高不仅意味着对未来具有更好的预期和更高的住房需求,也意味着更高的住房支付能力。打算在迁入城市定居的农民工选择商品房社区的概率是不打算的1.399倍,即城市定居意愿是影响农民工居住选择的重要因素,有城市定居意愿的农民工更倾向选择保障房社区和商品房社区,不打算在城市定居的更倾向选择工厂宿舍区和城中村。农村因素中,与老家的联系越紧密,比如老家汇款越多,老家宅基地数量越多,农民工选择商品房社区的概率越低,更倾向选择城中村。迁移因素中,迁入城市为特大城市的农民工比生活在大城市的农民工选择商品房社区的概率更高,达到2.1倍;迁入地居住时间越长,相较于城中村,农民工更倾向选择商品房社区,即随着迁入地居住时间的增长,农民工的居住选择在一定程度上出现了工厂宿舍区-城中村-商品房社区的空间转移,体现了古典同化主义的思想,中国农民工的空间同化符合世界移民的同化理论。此外,区位因素中,职住时间越长,选择城中村的概率更高,即农民工选择居住成本较低的城中村,一定程度上可以接受更长的职住时间。到银行网点距离为20~30 min 与多于30 min相比,选择商品房社区的概率更高。

3 结论与建议

本文结合2017年珠三角农民工问卷调查数据,探讨了家庭生命周期视角下珠三角农民工的基本特征、居住选择及影响因素,有以下主要发现。

根据家庭生命周期划分了4类农民工家庭,即未育夫妻(I类)、夫妻和未婚子女(Ⅱ类)、未婚者与父母(Ⅲ类)、空巢家庭(Ⅳ类)。4 类农民工家庭呈现出较为明显的差异,Ⅱ类和Ⅲ类家庭从事第二产业的比重大大高于I类和Ⅳ类家庭的比重,相反从事传统服务业的比重明显低于I类和Ⅳ类家庭的比重。随着家庭生命周期的增长,4 类家庭出现了有规律的分化,I至Ⅳ类家庭的受教育水平、月均收入、人均居住面积呈递减趋势,平均年龄和迁入地居住时长呈递增趋势。

珠三角农民工的居住选择主要有城中村、工厂宿舍区、商品房社区、保障房社区和老街区5类社区,选择比重分别为44.6%、18.7%、17.2%、12.3%和7.2%。与Ⅳ类家庭相比,I类家庭更倾向选择工厂宿舍区而非城中村;与I类家庭相比,Ⅱ和Ⅲ类家庭选择商品房社区的比重明显更高,同时I类家庭相比另外3 类家庭有更高的工厂宿舍区选择倾向;与Ⅳ类家庭相比,I和Ⅱ类家庭选择老街区的概率更低;但Ⅲ类家庭选择老街区的概率更高;Ⅳ类家庭选择保障房社区的比重更高;Ⅲ类家庭有更高的商品房社区选择倾向。已有研究表明,在房租支出方面,农民工“空巢家庭”明显高于其他阶段[20],本文结论并未证实该观点。家庭成员随迁的农民工更倾向于在迁入地长期发展,会在子女教育和便利生活等方面多加考虑,倾向于更高住房质量的社区。

个体因素中,男性较女性选择工厂宿舍区的概率更高;城市定居意愿是影响农民工居住选择的重要因素,有城市定居意愿的农民工更倾向选择保障房和商品房社区,不打算在城市定居的更倾向选择工厂宿舍区和城中村;迁移因素中,迁入城市等级越高,城市消费水平越高,农民工为降低居住成本选择工厂宿舍区、城中村和保障房社区的概率越高,本文研究结论证实了迁入城市等级对农民工居住选择的影响[34];随着迁入地居住时间的增长,部分农民工的居住选择出现了工厂宿舍区-城中村-商品房社区的空间转移,证实了中国农民工空间同化的过程,中国农民工空间同化符合世界移民的同化理论[35]。

最后,本文基于以上研究结论,以社区为主体提出以下政策建议:

1)城中村,4 类农民工家庭选择比重最高的社区类型,居住在城中村,拉大了农民工与城市居民的社会距离,固化了农民工已有的身份认同,其中,Ⅱ类家庭选择城中村的比重最高,政府应充分考虑家庭需求,重点解决农民工随迁子女的教育问题,提高农民工家庭的生活满意度;工厂宿舍区,I类家庭选择的比重最高,是农民工落脚迁入城市的过渡地,应改善工厂宿舍区的居住环境,丰富农民工的业余生活;商品房社区,Ⅱ和Ⅲ类家庭选择的比重更高,拥有较为完善和便利的配套设施,政府可积极引导有较高收入的农民工进入商品房市场,提供优惠政策,提高农民工的居住条件;保障房社区,农民工选择的比重相对较低,政府应鼓励社会资本进入保障性住房的建设中,增加农民工尤其是第Ⅱ类农民工家庭的保障性住房供给,将更多农民工纳入城镇住房保障体系;老街区,是4类家庭选择比重最低的,政府应改善老街区的住房环境,完善配套服务设施。

2)建立健全“政府-企业-社区-社团-农民工”的联动机制,各个社区需整合各种力量,应建立政府、企业、社区、组织团体、农民工五位一体的合作治理机制。政府主要起领导负责的作用,如健全租赁住房市场,提供住房补贴,缓解其住房压力,企业主要提供物质基础,社区和社团主要进行各种运作、组织和协调工作,农民工则是该机制中的主体。

3)提供多方服务,并实现服务主体、服务内容和服务方式的多元化。服务主体包括社区工作站、半官方组织、民间组织、企业、社会等;服务内容包括生活帮扶、就业支持、组织社区活动、社区养老、小孩照料等;服务方式可以是面对面的交流和帮扶,也可以是社会网络形式的支持,从而培养农民工的社区归属感和共同体意识。

4)加强文化建设,以社区的文娱活动为载体,以住房供给的家庭模式为核心,为农民工提供生活、工作信息与服务,丰富农民工的业余生活、便利农民工的日常工作,提高其生活满意度和幸福感。打造新的社会网络,在农民工传统的社会网络基础上,注重友缘、业缘等现代社会网络的构建,促进乡土文化与都市文化的融合,形成多元的社区文化。加强农民工自身组织建设的同时,如同乡会、同业会等,通过农民工自己的基层组织,将农民工的个人行为嵌入到集体利益中。