基于“源-汇”理论的汾河太原段非点源污染识别

付绍桐,甄志磊,刘 旭,王 倩,马浩天

(1.山西农业大学城乡建设学院,山西晋中 030801;2.呼和浩特市生态环境科技推广中心,呼和浩特 010090)

0 引言

近年来,城市化和工业化的快速发展在带来经济效益的同时,也带来了广泛的资源短缺和严重的环境问题,水环境问题已成为最严重、最普遍的问题之一。河流湖泊作为世界多种水源地中所占比例最大、分布最广的淡水资源,受到各种形式的污染威胁[1]。其中,点源(PS)污染和非点源(NPS)污染对水环境的影响尤为突出。随着城市点源污染治理的逐步完善,降雨带来的面源污染对城市水体的影响日益值得关注[2]。研究表明,间歇性雨水径流中的有机物浓度通常不低于污水处理厂周期性排放的浓度[3]。因此,开展城市河流非点源污染风险识别成为不可回避的重要研究内容。

NPS污染受自然因素和人为因素共同作用的影响,如土地利用、气候变化、植被特征和污染物排放等[4]。与PS相比,NPS对水环境造成的污染具有空间广泛性、时间不确定性和时滞性[5-7]。因此,对非点源污染的监测与控制具有很大的挑战。在对非点源污染负荷定量计算时,多采用构建模型的方法[8]。Xiao等[9]通过SWAT模型探讨了上游流域的污染物输入和流域出口的污染物负荷响应之间的联系,研究了不同农业活动和不同村庄的污染贡献率。李立[10]根据渭河流域实际情况,利用改进的SWAT模型,经实测数据校准后确定了咸阳—西安段非点源污染入河负荷。包鑫和江燕[11]总结得出由于SCS曲线模型计算下渗和地表径流的局限性,降低了SWAT、AGNPS和GWLF等模型精度。另外,SWAT、HSPF和BASINS等复杂流域模型参数数量庞大,有限的数据资料增加了模型校准和验证的难度,限制这些模型在更大尺度区域的应用。近年来,“源-汇”景观作为景观生态研究的一个新技术手段被广泛运用。黄宁等[12]基于“源-汇”理论从流域和景观斑块类型层次构建了流域景观格局调控框架。Wang等[13]以三峡库区王家沟小流域为例,研究了小流域景观空间特征与非点源污染的关系,确定了影响非点源污染的景观空间负荷特征。许芬等[14]对水库非点源污染进行风险识别与评价,验证了遥感与“源-汇”景观指数的适用性。

本研究充分考虑土地利用、降雨、土壤、地形、河道距离、坡度、作物施肥等因素,结合地理信息系统(GIS)技术,计算“源-汇”景观空间负荷对比指数,精确地解析研究区域内对于太原城市水体非点源污染风险贡献较大的景观地段,准确识别污染的关键区域,并提出针对汾河非点源污染防治的景观格局优化建议,为汾河太原段景观规划和设计提供理论依据和参考。

1 研究地区与数据来源

1.1 研究区概况

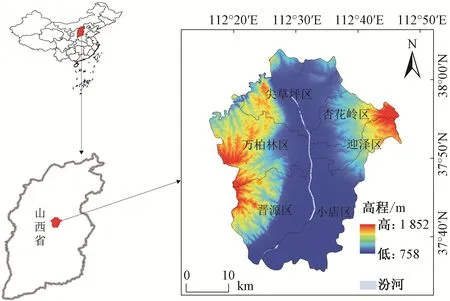

太原市位于山西省境中央(37°59′30″N~38°07′30″N,112°26′30″E~112°77′80″E),太原盆地的北端,汾河自北向南横贯太原市全境。太原市地形为典型北方高原山地地貌,东、西两面环山,中部为汾河河谷平原。太原市主要受季风气候影响,四季分明,年均气温为11.9~13.7°C,年均降雨量为400~650 mm[15]。太原市人口密集度较大,农业和工业相对发达,人为活动带来的非点源污染对汾河流域水质安全的威胁较大。汾河太原段水质呈中度污染水平,主要污染物包括氨氮、有机物(COD5)和总磷等[16]。研究区主要包括小店、迎泽、杏花岭、尖草坪、万柏林和晋源6个区(图1)。

图1 研究位置Fig.1 Location of the study area

1.2 数据来源与处理

本研究所使用的数据包括:中国高分系列遥感数据(GF-1)(http://www.cresda.com/CN/)。其中包括4个多光谱波段(分辨率:8 m)和1个全色波段(分辨率:2 m)。DEM数(http://www.gscloud.cn/),主要用于坡度、距离因子的提取。GF-1影像预处理使用航天宏图PIE软件,包括辐射定标、大气校正、正射校正、图像融合(GF-1多光谱与全波段融合)和图像拼接。最后,使用eCognition8.9软件进行分类。

污染物总氮(TN)、总磷(TP)数据来源于汾河水质实测、《全国农田面源污染排放系数手册》[17]、2017版《第二次全国污染源普查手册》[18]、2020年《太原统计年鉴》等资料,同时借鉴相同或相似研究区的相关文献。

2 研究方法

2.1 随机森林算法

根据太原市实际情况和《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010-2017),采用使用eCognition8.9中随机森林法[19]将太原市土地利用类型分为:耕地、建设用地、林地、草地、水体。

2.2 网格景观空间负荷对比指数

构建网格景观空间负荷对比指数(GLCI)可以反映一定尺度的景观对水体非点源污染的贡献。本研究基于太原市自然景观格局,充分考虑太原市各项自然地理要素,最终划定空间单元[20]。“源”景观:耕地和建筑用地;“汇”景观:草地和林地。不同景观类型对面源污染的排放、吸收或截留程度不同。GLCI的计算如下:

式中:GLCIN为TN的GLCI;GLCIP为TP的GLCI;GLCINP为TN和TP的GLCI;WiN为“源”景观类型TN的污染输出权重;WiP为“源”景观类型TP的污染输出权重;WjN为“汇”景观类型TN的污染截留权重;WjP为“汇”景观类型TP的污染截留权重;Si和Sj分别为“源”“汇”景观类型的面积比例。

2.3 非点源污染风险指数

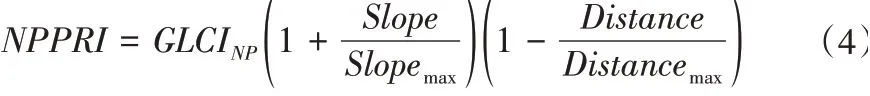

太原市以褐土为主,土壤类型单一,且降水空间差异小。因此,本研究非点源污染风险指数(NPPRI)评价参考文献[14]。NPPRI计算方程如下:

式中:GLCINP为网格的TN、TP总体污染负荷;Slope为网格的坡度;Slopemax为理论上的最大坡度,取90°;Distɑnce为网格到河道的直线距离;Distɑncemax为可能受到非点源污染影响的最大距离,取20 km;NPPRI为空间要素修正后的非点源污染风险指数。

2.4 非点源污染风险评价

太原市“源”“汇”空间的分布格局及其与非点源污染关系采用洛伦兹理论来确定[14],并依次来判断研究区NPS污染风险程度。

3 结果与分析

3.1 “源”“汇”景观的遥感分类和输出权重

本研究基于eCognition8.9中随机森林算法进行分类(图2),参考Google Earth进行精度验证,验证结果表明Kɑppɑ系数达到0.91,分类结果准确。本研究中“汇”景观以林地为主,面积为579.47 km2,占研究区的41.33%,主要分布东西两侧距汾河较远;“源”景观主要分布在汾河沿岸呈连片分布,其中建设用地面积为506.59 km2,占研究区的36.13%;耕地面积为142.28 km2,占研究区的10.15%。

图2 “源-汇”景观遥感分类结果Fig.2 Remote sensing classification result of“source-sink”landscape

耕地:耕地污染输出权重参考《农业污染源普查手册》中“地表径流-北方高原山地区-缓坡地-非梯田-横坡-旱地-大田一熟”区域的标准农田流失系数作为依据,确定TN和TP流失量分别为2.64 kg/(hm2·a)和0.14 kg/(hm2·a),标准农田的总施氮量和总施磷量分别为207.15 kg/hm2和75.15 kg/hm2。根据2020年《太原市统计年鉴》,研究区内TN和TP施肥量分别为194.29 kg/hm2和103.02 kg/hm2。最终确定TN、TP施肥修正系数分别为0.94、1.37。根据太原市多年平均降水量(400~650 mm),将降水修正系数设为1。因此,耕地TN、TP流失量为:

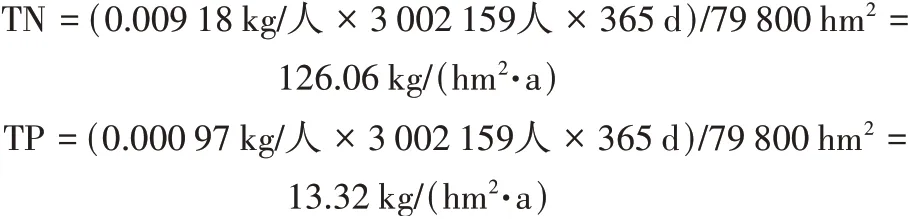

建设用地:由《城镇生活源产排污系数手册》可知,太原市生活源污水污染物TN人均产生系数为9.18 g/(人·d),TP为0.97 g/(人·d),太原市2020常住人口为3 002 159人,建设用地面积798 km2。因此,建设用地TN、TP排污量为:

林地和草地:王宁等[21]在山西省油松林生态系统碳、氮、磷化学计量特征研究中,得到TN、TP截留值分别为0.94~2.39、0.13~0.39 g/kg,因此,TN、TP截留系数分别为1.45、0.25 g/kg(均值)。暖温带落叶阔叶林土壤层氮储存库为14.82 t/hm2[22],褐土全磷含量为0.28 kg/m2[23]。因此,林地对TN和TP平均吸收量分别为21.49和0.70 kg/(hm2·a)。研究表明,草地对TN和TP的吸收能力分别为林地的80%和85%[24]。最终确定太原市草地的TN和TP吸收量分别为17.19 kg/(hm2·a)和0.60 kg/(hm2·a)。

水体:水体对TN、TP吸收权重很小,本研究不将其纳入“源-汇”景观中[14]。

本研究以TN、TP标准排放(吸收)量最大的建设用地景观为基准[14],计算不同景观类型的权重。“源”、“汇”景观权重计算如下:

式中:I表示某种景观类型的TN、TP标准排放(吸收)量;Imax指建设用地中TN、TP排放(吸收)量;TN、TP标准排放(吸收)量最大的景观类型权重为1[14]。

本研究中建设用地的TN和TP的排放(吸收)量最大,因此,TN和TP的Imax分别设定为126.06和13.32 kg/(hm2·a)。其它用地类型的权重见表1。

表1 研究区不同景观类型TN、TP产生量及权重Tab.1 Amount and weight of TN and TP of different landscape types in study area

3.2 网格景观空间负荷对比指数的空间分布

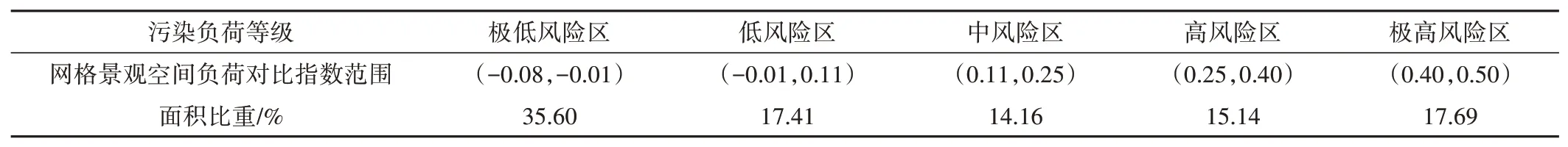

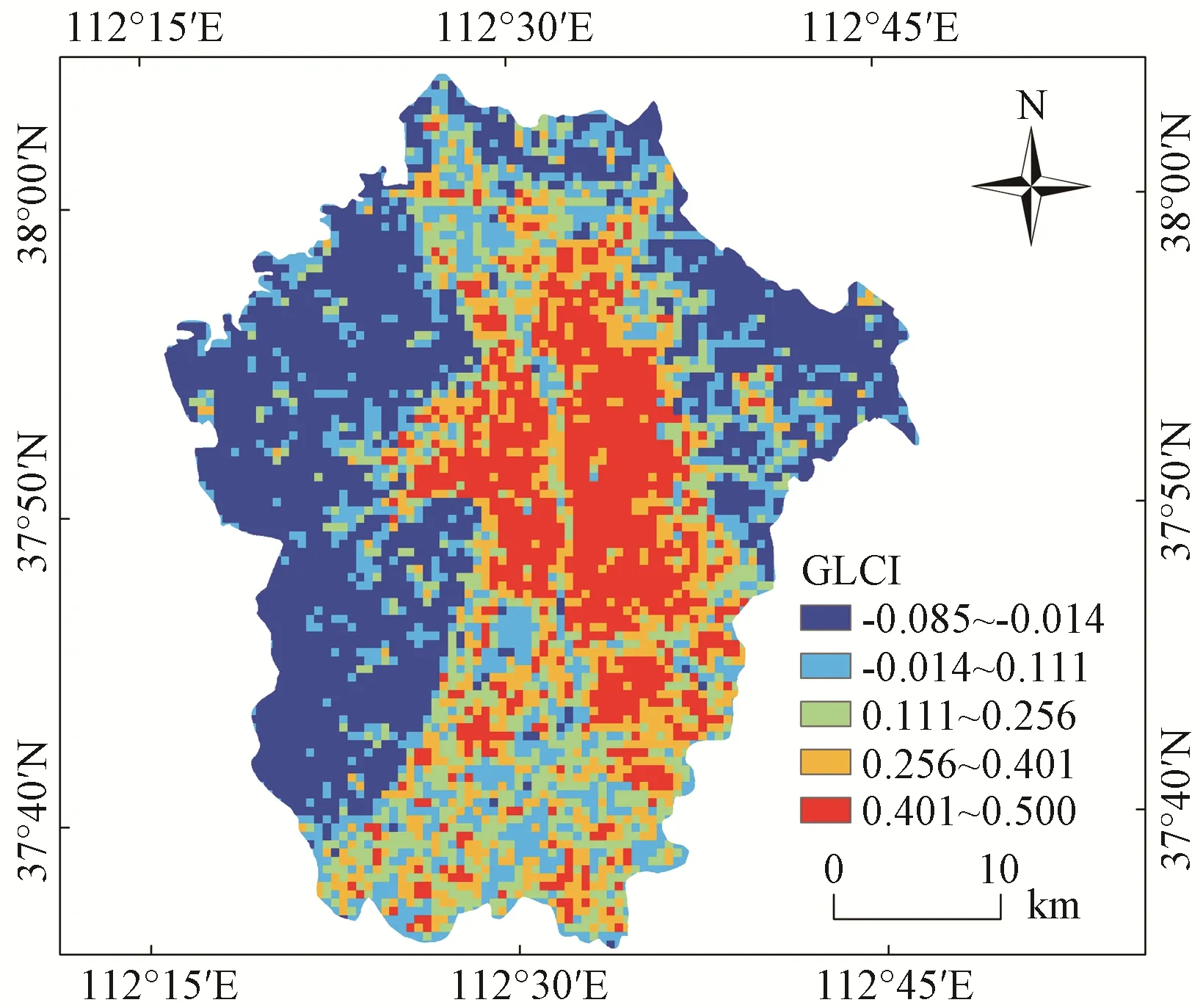

根据流域地形和遥感可识别空间范围,对研究区域进行网格化处理,以500 m×500 m的网格为单元对研究区进行GLCI计算,并得到GLCI分布图(图3)。GLCI值在-0.08~0.50之间,其中GLCI大于0(62.87%)表明单元内NPS污染存在发生风险;GLCI小于0(37.04%)表明“汇”景观占主导作用,NPS污染的发生风险小。综上,汾河太原段非点源污染风险总体较高,以“源”作用为主的土地类型占较大比例,汾河两岸以建设用地为主的区域为高污染负荷区域。“汇”景观主要分布在以林地为主的区域。在ArcGIS中采用自然间断点分级法,将GLCI由低到高分为5个等级(表2)。其中极低风险区,GLCI范围在(-0.08,-0.01)之间的占流域面积的35.60%,主要分布在太原市东西山上(“汇”景观)。低风险区“源-汇”污染负荷较平衡的GLCI范围接近0,在(-0.01,0.11)之间占流域面积的17.41%。中风险区(0.11,0.25)和高风险区(0.25,0.40),分别的占流域面积的14.16%和15.14%,主要分布于研究区的北部和南部,以“源”景观为主。GLCI范围在(0.40,0.50)之间的极高风险区面积占比为17.69%,主要集中在研究区中部以“源”景观为主。“源”“汇”景观不平衡导致汾河水体受到非点源污染。

表2 不同景观空间负荷等级面积对比Tab.2 Area comparison of different landscape spatial load levels

图3 网格景观空间负荷对比指数(GLCI)空间分布Fig.3 Spatial distribution of grid landscape contrast index(GLCI)

3.3 汾河太原段非点源污染风险指数

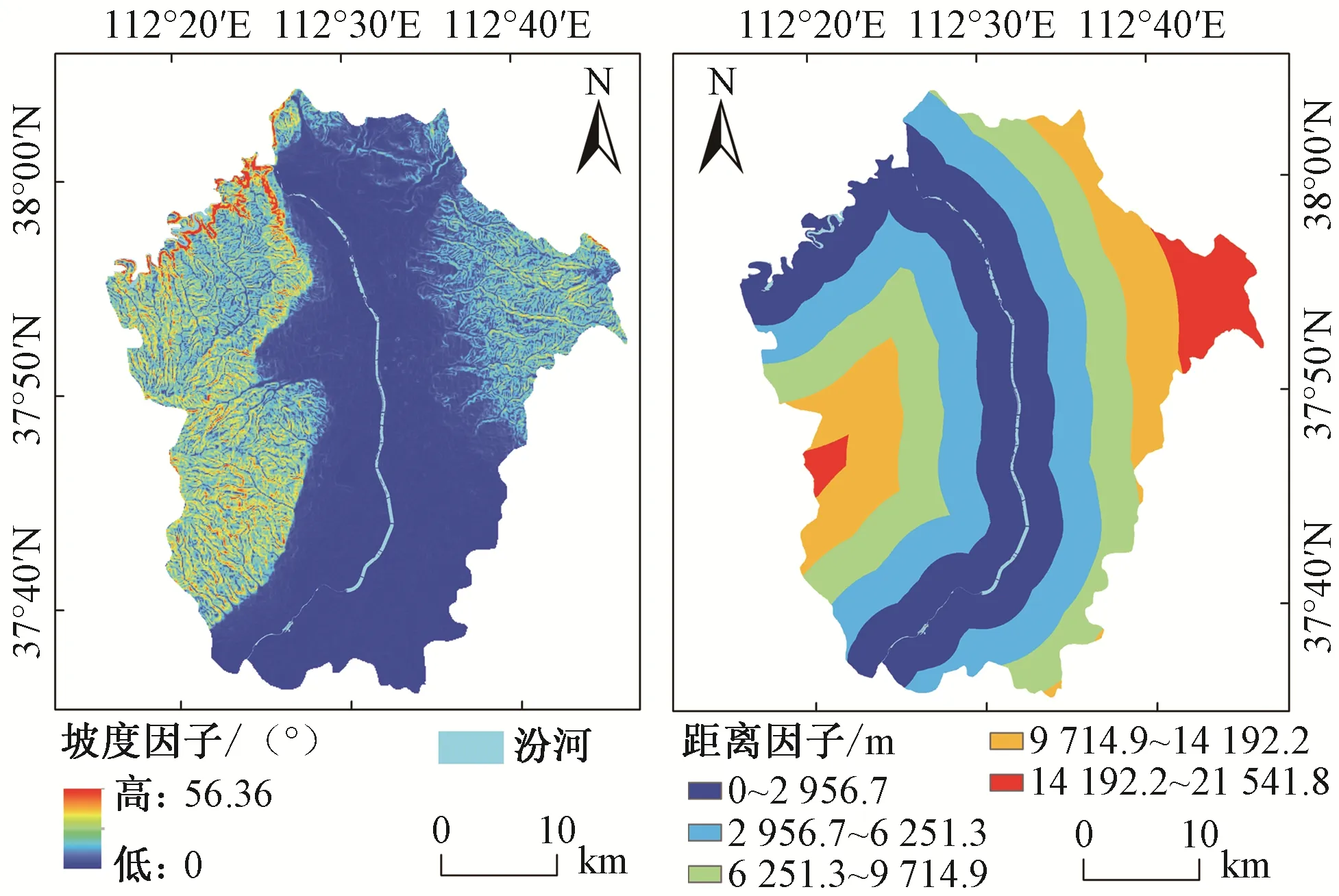

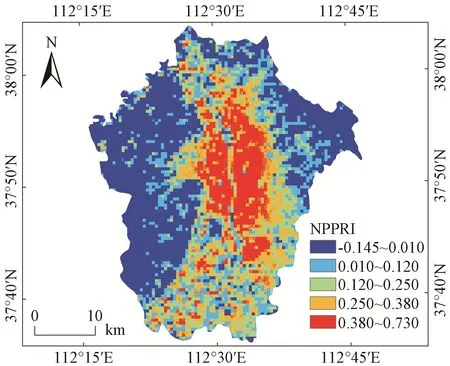

GLCI一定程度体现了NPS污染的发生风险,而地形(坡度)和距河道距离则影响着非点源污染的迁移风险。由图4可以看出,汾河太原段地区坡度呈现西、东两面高中部低的特征。利用GLCI、坡度因子、距离因子叠加得到非点源污染风险指数(NPPRI)识别结果(图5)。NPPRI越高,非点源污染风险的发生与迁移的可能性越高。从空间上看,研究区的中部非点源污染风险较高,该区域分布着密集的建设用地和耕地,人类活动较为密集;研究区东、西两面的山区非点源污染风险较低。主要是由于植被覆盖度高,建设用地和耕地分布密度低以及人类活动强度明显减弱。整体而言,该地区NPS污染风险较高,呈现出中部高两边低的特点。

图4 汾河太原段地区坡度和距离因子Fig.4 Slope and distance factors in Taiyuan section of the Fenhe River

图5 非点源污染风险识别图Fig.5 Risk identification of Non-point source

3.4 “源-汇”空间分布与非点源污染风险评价

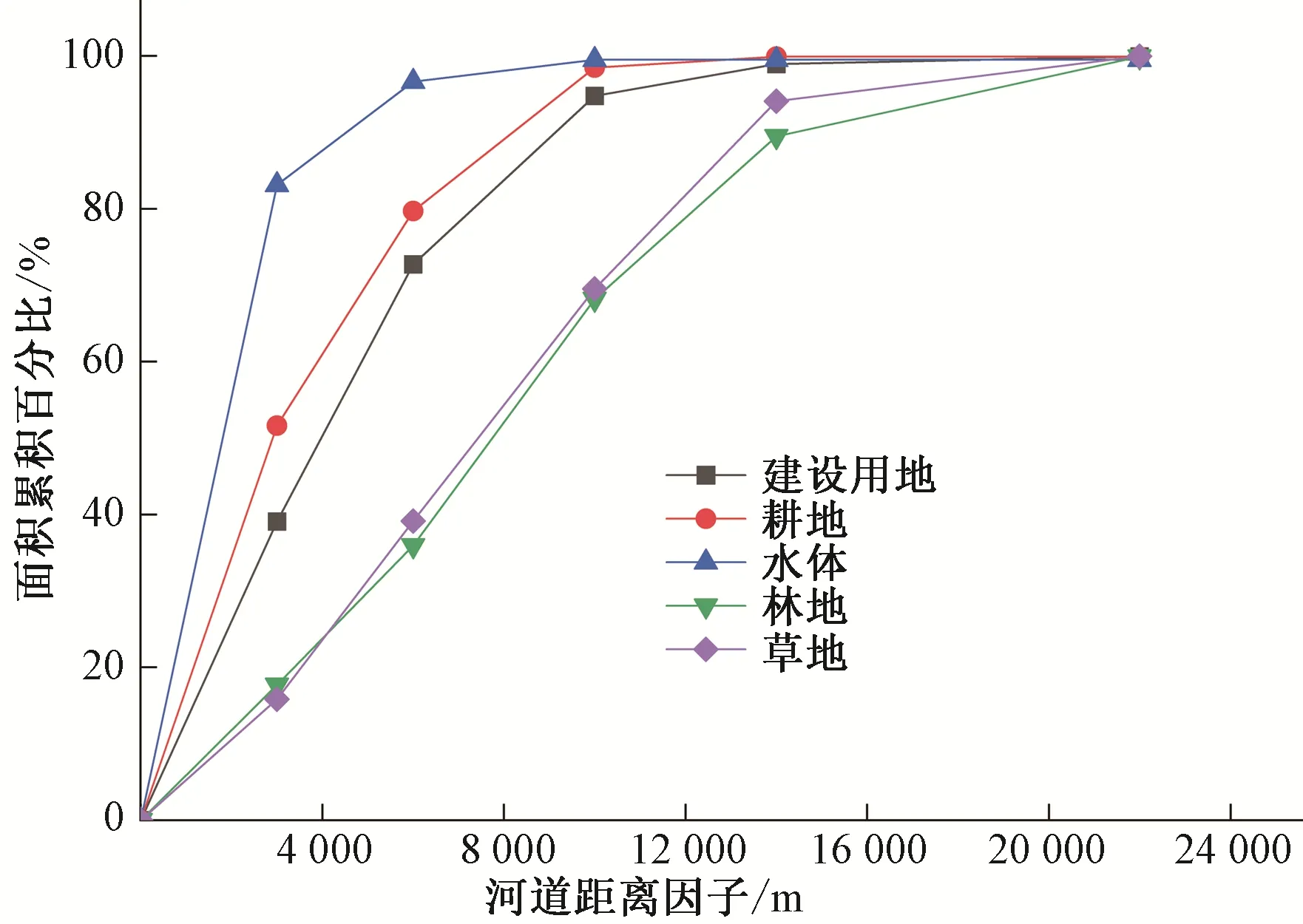

本研究对汾河太原段坡度、河道距离进行区间划分,计算各个区间不同土地利用景观类型的面积累积百分比(图6和图7)。结果表明,汾河太原段受到NPS污染风险。坡度要素中“源-汇”景观集中分布在0~30°范围内,河道距离要素中“源-汇”景观集中分布在河道距离因子0~12 000 m范围。其中林地和草地为主的“汇”景观类型在距离汾河较远的区域面积比重大,而耕地和建设用地为主的“源”景观类型在靠近汾河区域的占比较大,为NPS污染风险高发区。

由图6和图7可知,在坡度和河道距离因子中,累积面积比例由大到小排序:耕地>建设用地>草地>林地。并且,“源”、“汇”累积面积的比值都大于1(见表3)。主要原因是汾河太原段“源”景观分布在坡度较小、距离汾河河道较近的位置,而“汇”景观分布在坡度较大、距离汾河较远的位置。其中,坡度因素可抑制污染的截留,河道距离要素易引起污染。本研究中耕地和建设用地距离汾河较近,对污染截留效果较差。

表3 主要“源-汇”景观的洛伦兹曲线的面积对比Tab.3 Area-comparison of Lorenz curves of the main“source”and“sink”landscapes

图6 坡度因子的洛伦兹曲线Fig.6 Lorenz curves of the factor of slope gradient

图7 河道距离因子的洛伦兹曲线Fig.7 Lorenz curves of the factor of“distance from river”

4 讨论

早期关于“源”和“汇”景观格局对NPS污染形成影响的研究仅根据主观经验将景观分类为“源”或“汇”景观。然而,近年来,人们已经确定了不同类型景观的贡献权重,以确定这些景观对NPS污染形成的影响。在本研究中,太原市“源”景观类型以建设用地为主,特别是在建成区内占较大比例,其次为耕地。林地和草地随着高程和坡度的上升,逐渐转为优势景观类型,主要分布在太原市东西两侧的高山地带。由于汾河太原段建设用地占比大,是汾河污染的潜在的污染源。GLCI的计算结果表明,汾河太原段仅有0.09%的流域实现了“源-汇”景观平衡。因此,汾河太原段NPS污染发生风险总体较高。其中,建设用地的GLCI值最高,耕地次之;太原市东西两侧的山地、丘陵地区以及研究区北部的尖草坪部分地区风险较低,这与“源”“汇”面积分布相似。因此,快速的城市化和强烈的人类活动是导致汾河受到NPS污染的主要原因。另外,研究区内汾河海拔最低,东西两侧高山距离汾河较远,坡度影响较小。因此,对汾河的影响因素中距离因素>坡度因子>高程因素。

基于“源-汇”景观理论,非点源污染的消减和治理主要以实用方法为基础,结合经济增长水平进行景观格局优化[25]。本研究将从以下两个方面提出相应的建议。一是既要优化“源”景观布局,又要发挥“汇”景观的截留和吸收作用。由于汾河太原段沿岸分布着大量的商业区、居住区和肥沃的农田,这些地区不可能被移走或转移,景观格局必须在现实的基础上进行改造。研究表明,在各类景观总面积和“源”“汇”景观面积不变的情况下,“汇”景观在研究尺度上越分散,其截留和削减污染物的可能性会越大,降低“源”景观对水质的威胁程度,起到保护水质的作用[26,27]。因此,在空间格局角度上,应提高“汇”景观的分散程度[28]。二是在河道周围布设防护带和缓冲区,增加“汇”景观对污染物的吸收和转换。例如在河岸带上种植防护林带、下凹绿地和雨水花园等低影响开发措施(LID),对污染的输入起到一定的缓冲作用。

5 结论

太原市最主要的“源”景观类型为建设用地,其次为耕地。在太原市东西两侧高山地带,林地和草地为主要景观。汾河太原段中“源”景观占主导,GLCI大于0的流域面积占研究区的62.87%,分布在中部汾河沿岸城区段,以“汇”景观占主导的流域面积占研究区的37.04%,分布在太原市东西两侧的山区,仅有0.09%的流域实现了“源-汇”景观平衡。汾河太原段非点源污染发生风险总体较高,呈现中部平原区高两边山区低的特征。汾河太原段在坡度要素中“源”“汇”景观分布合理,坡度高易产生污染的区域为“汇”景观林地和草地,有利于污染的截留。而在河道距离要素中,“源”景观耕地和建设用地距离汾河过近,污染产生风险与迁移风险都较高,尤其是耕地距离汾河较近,同时缺少“汇”景观对污染物起截留作用。