美国藏杨维桢《芝庭处士墓碣铭》考论

顾工

关键词:杨维桢 芝庭处士 致仕 避讳

元末明初杰出的文学家、书法家杨维桢(一二九七—一三七〇),其传世书迹大多为晚年寓居松江时所作。过去我们能见到的其最晚作品是天津博物馆藏《梦游海棠城记》,书于明洪武二年(一三六九)正月十五日。二0二一年保利春拍面世的《壶月轩记》,书于同年二月花朝日,比《梦游海棠城记》稍晚。而美国旧金山亚洲艺术博物馆藏杨维桢《芝庭处士虞君墓碣铭》(图见封三),书于洪武二年四月,是杨维桢存世最晚书迹,非常重要,却罕有人知。

《芝庭处士虞君墓碣铭》,纸本,纵25.4c m,横141.6c m,正书五十九行。曾著录于《平生壮观》卷四、《过云楼书画记》卷三、《张葱玉日记》。卷内有马曰璐(半槎)、张珩(葱玉)题跋及阮元、陆云、谭敬(区斋)等人鉴藏印。

晚清苏州收藏家顾文彬《过云楼书画记》卷三载:

杨铁崖《芝庭处士虞君墓碣铭》册。元末常熟富民有福山曹氏、半州徐氏、芝溪虞氏,世所称虞宗蛮是也。今芝塘东南有地名贺舍、花桥、鹿皮弄,相传皆虞氏故迹,见《柳南随笔》。此小玲珑山馆藏廉夫为虞德章铭,首云『世家常熟之芝川』,末叙平生好义事,有『丧者施槥,疾病妊娩者给药饵饘粥,告急于门者未尝以有亡为解』,犹见当时赀财雄乡里情形。文存《铁崖漫稿》。考《漫稿》又有《虞垕墓志》,亦云葬虞山西麓小涧,未知真迹尚在人间否?延津双剑倘有合时,铁史有灵,亦当抚掌。[1]

顾文彬提供了几点重要信息:一、该作品当时为冊页(后来在张珩手上重裱为手卷);二、虞氏为常熟有影响力的大家族;三、此作曾经扬州著名盐商马氏兄弟的小玲珑山馆收藏;四、除此之外,杨维桢为常熟虞氏还写过一篇《虞垕墓志》(即杨维桢《东维子文集》所载《虞隐君墓志》)。

杨维桢《芝庭处士墓碣铭》墨迹于二十世纪上半叶经张珩、谭敬收藏,后流至海外,一九八九年出现于纽约苏富比秋拍(中国古代书画十三号拍品),再入藏旧金山亚洲艺术博物馆(唐炳源、唐温金美家族捐赠)。国内学者对此知之甚少,真伪尚无定论,故有必要先确定真伪,再讨论其意义。

文本比勘:墨迹优于文集

据《杨铁崖先生文集全录》卷一《春晖堂记》可知,明洪武二年春,杨维桢应常熟双凤乡虞宗海(字伯源)之邀,前去小住,参加其母的寿宴,并于四月八日为虞氏撰《春晖堂记》。虽《芝庭处士虞君墓碣铭》未署年月,但根据文中『去之(指虞父去世)十有四年』可推算撰文于洪武二年,与《春晖堂记》为一时一地之作。

由墓文可知芝庭处士虞德章( 一三0一—一三五五),字子文,世居常熟芝川(又名芝塘、支塘),为唐虞世南、宋虞允文后裔。虞德章有四子:宗海(字伯源)、宗祐(字伯承)、宗道、宗益。杨维桢《春晖堂记》称『今伯仲(指宗海、宗祐)皆有成材,出从儒绅辈游,冠珮整肃,像容侃侃,称韵人雅士』[2]。

《芝庭处士墓碣铭》并非佚文,它载于《铁崖漫稿》清抄本和《杨铁崖文集全录》清抄本卷二,近年已被编入《全元文》第四十二册和《杨维祯全集校笺》第八册。对比墨迹本和上述两种文集本,字句确有少许不同。总体来讲,墨迹本能纠正文集中的一些差错,更具文献价值。例如:

(1)该文标题,两种文集均为《芝庭处士虞君墓铭》,墨迹本为《芝庭处士虞君墓碣铭》。墓碣是圆顶石碑,它放在墓的外面,与放在墓室中的墓志有所不同。根据文意,墓主殁于至正十五年(一三五五)十一月,次年下葬;十四年后(一三六九)请杨维桢撰文,并未言及重新下葬,则应放置墓外,称『墓碣铭』是准确的。

(2)文集中『孤子宗海,思其亲者胸弗置』一句,语意不通;而墨迹本作『思其亲者曾弗置』,意思是,念及老父亲后事还没有办妥。『曾弗置』为倒装句,即『弗曾置』。文集出错的原因,在于『曾』『胷』都是上下结构,字形相近,当为传抄之误。

(3)文集中『君性朴厚』,墨迹本把『性』字点去,在旁边标注『为人』二字,很小,誊抄时被忽略。

(4)《铁崖漫稿》中『幼尝从吴门克斋先生学』,《杨铁崖文集全录》作『幼尝从吴门克斋齐先生学』,因『斋』、『齐』二字繁体相近,《全元文》杨维桢分册校勘者认为『齐』为衍文,删去。[3]而墨迹本『克斋』之下先写『徐』,后改为『齐』,说明这个『齐』为姓氏,并非衍文。

(5)文集中『繄周王让虞有昆,孰云投荆嗣亡闻』,墨迹本作『繄周让王虞有昆……』,一字颠倒,却是一个非常关键的差别!前者语意不通,后者就好理解—『周让王』是说周太王之子泰伯、仲雍放弃王位,远赴句吴,杨维桢《虞隐君墓志铭》中亦有『周让王』之句;『虞有昆』是说仲雍的次曾孙后来被周武王分封在虞国,承祀仲雍,故仲雍又称虞仲,是虞氏始祖,子孙不绝。仲雍葬于常熟虞山,《芝庭处士墓碣铭》说『奎阁(指虞集)南归,至吴访虞山谱』,因为虞山对于虞氏有重要意义。

通过上述对比,可以看出墨迹本的文字通顺、严谨,比文集本更优。文集本显然源自墨迹,但在传抄过程中出现了几处差错,甚至导致文义不通。试想,后世的作伪者,根据差错的文集本还原出一个准确无误的真本来,这可能吗?

书风对照:铁崖行书楷写

《芝庭处士墓碣铭》的风格比较特殊,与我们熟知的杨维桢书风有一定距离。它是否为铁崖真迹?会不会是根据原作复制的仿本呢?这就要依据作品本身,与杨维桢已知可靠的书迹作对比分析。

历代对《芝庭处士墓碣铭》看真的学者,除了清代鉴藏家顾复、马曰璐、顾文彬之外,还有近代鉴藏巨眼张珩。他在日记中记录:『(一九三八年)十月七日……访邦达,出示杨铁崖书《虞君墓碣》册,极晚年笔,楷书,有颓气,不精。』[4]而在原迹后面,他的跋语叙述更详:

此志以至正乙未后十四年考之,当作于洪武己酉。铁崖年七十四矣,明岁遂为紫微绛阙之游,故行笔已露颓气。余得之过云楼顾氏。因改册成卷,俾复旧观,幸后人勿再割裂也。吴兴张珩书于木雁斋。

张珩认为这是铁崖『极晚年笔』,『有颓气,不精』,但特意『改册成卷,俾复旧观』。两段文字综合来看,可能是经由徐邦达的介绍,张珩从顾文彬后人手中购入此作,随后改册为卷并题跋。

唐孙过庭《书谱》论作书有『五乖五合』,表明人在不同环境、心理状态下的字迹有很大区别。书画鉴定首先是鉴别真伪,其次才是判断优劣。如何透过不同时期、不同字体的笔迹差异找到同一书家作品之间的内在联系?这就要从一系列作品中去探寻作者几十年养成的稳定、细微、不易被模仿的动作习惯。正如谢稚柳先生谈书画鉴定时说:『鉴别的标准是书画本身的各种性格,是它的本质。……性格自始至终是贯穿在优与劣的作品之中的,如以某一作品艺术高低为标准,不以它的各种性格来进行分析,这是没有把性格从不同的作品之中贯通起来。』[5]所谓贯通于不同作品之中的艺术个性,并不虚无缥缈,它也是可观可感的。具体而言,我们可以把书法风格特征分解细化,从字形大小、行笔速度、提按转折、结构方式、倾斜方向、牵丝形态、章法特点等多项指标来观察比对。以《芝庭处士墓碣铭》为例:

(1)空间比例:《芝庭处士墓碣铭》有乌丝栏,结合杨维桢另几件有乌丝栏的作品来看,字距、行距构成的空间感稳定一致:字形宽度占行宽的六至八成;字距总体较小,有时接近于零;文字在乌丝栏中偏右,偶有笔画向右伸展越出边栏的情况。

(2)结构挪移:杨维桢楷书受欧阳询父子的影响,行书同样保持了纵长紧结的字形。为求生动,其结构时常错位挪移,且习惯于上部偏右,下部偏左,姿态与杨维桢其他字迹一致。(表一)

(3)提按峻峭:杨维桢的用笔习惯同样深受欧体影响,点画起止锐利,提按转折分明,起收必用力,横折必有关节。但笔势飞动,粗细转换顺畅自然,如『门』『世』『笔』等字,显示出极佳的控笔技巧。(表二)

(4)特殊写法:杨维桢诗风、书风都求新尚奇,字形和笔顺有时异于常规。如『与』字长横穿越『』,『将』字、『状』字左侧写三点,『题』字左下减少一折,『孰』字的左右部件连笔,『庭』字左撇有时减省,都是杨维桢的特殊写法。尤其是『门』字,常规写法是先竖再点,但杨维桢是先点再竖,随后以大跨度的牵丝连接右半部分。这些特殊写法,如果没有见过大量杨维桢真迹,是很难得知的。(表三)

(5)个性细节:一个人长期养成的书写习惯,特别是隐秘的动作细节,是不可能被他人完全模仿的。例如《芝庭处士墓碣铭》中『之』字第二笔上挑,再弧线向右下折而向左;『原』字长撇舒展出尖,下部左右两点向两侧分挑,类似隶书;『孙』字左偏旁的提,从左下角较低处径直拉长线到右上角;『谓』字纵长且棱角分明的写法,以及『月』字的弧撇和斜向結构;『自』字左竖和下横连写,右竖则直接钩上来写两短横。这些标志性的点画细节特征均与杨维桢其他墨迹吻合。(表四)

(6)杂糅章草:《芝庭处士墓碣铭》书写较为工整,可是有少数章草字形杂糅其中。这并不是疑点,而恰恰与杨维桢晚年对章草产生兴趣是吻合的。至正二十五年(一三六五)之后的铁崖行草书墨迹,常常能看到章草字形。但是为何在楷书中掺入章草,这也许只是杨维桢晚年书写习惯的一种流露。(表五)

《芝庭处士墓碣铭》的真伪问题,在笔者脑海中盘旋多年,经与杨维桢笔迹反复对比,始终无法找出其作伪的破绽。与杨维桢其他传世墨迹对照,《芝庭处士墓碣铭》的章法、字形、用笔、笔顺乃至书写细节全部吻合,无一字、无一笔不符合铁崖书写习惯,这是任何伪作无法达到的程度。

至于《芝庭处士墓碣铭》的书体,它大致属于楷书,同时又兼容行书和章草笔意。与杨维桢十年前的小楷《周上卿墓志铭》相比,书风差别巨大。杨维桢此时已经七十四岁高龄(去世前一年),虽然还能够外出游玩,但是精力、体力都明显下降,或许很久不写小楷了。这次常熟之行他撰《芝庭处士墓碣铭》后,又受托工整誊抄。虽然杨维桢主观上是写楷书,尽量笔笔断开,但日益衰老的生理机能又不允许他写出当年的小楷,以至于行草书笔法不时掺入,起收笔处常有牵丝。严格来说,称这幅作品是小楷,不如称它是铁崖行书的楷写—与其晚年随性挥洒的诗文稿有所不同。这一特殊书风,在铁崖传世墨迹中为仅见。

印章鉴别:俱为晚年真印

在古书画鉴定中,印章是极为重要的辅助因素。世人往往认为钤盖印章时所蘸印泥厚薄、按压轻重、衬垫软硬乃至印章残损程度不同,印蜕效果不尽一致,故仿刻印章容易鱼目混珠。然宋代米芾在《书史》中早就指出:『画可摹,书可临而不可摹,唯印不可伪作,作者必异。』[6]这是因为,印章不论朱文白文,尺寸大小和线条位置是固定的,不会因印泥厚薄、印面残损而改变,这是鉴别印章真伪的关键。如果仿刻印章,必有细小误差,一方印章中几十根直线曲线组成的空间位置,不可能被全部模仿到位。特别是前人手工作伪,必定与真印有区别。除非丝织物装裱拉扯导致的印章变形,一般纸本书画上的钤印都是可以鉴定真伪的。长期以来人们依靠肉眼目鉴,精确度不够,容易被伪印欺骗,所以才会认为印章不是铁证。而如果利用计算机技术对印章图像做精确分析,完全可以解决这个问题,例如成都赵华先生运用了印章图像数字解析的方法来鉴别印章真伪,为古书画研究提供了有力支持。

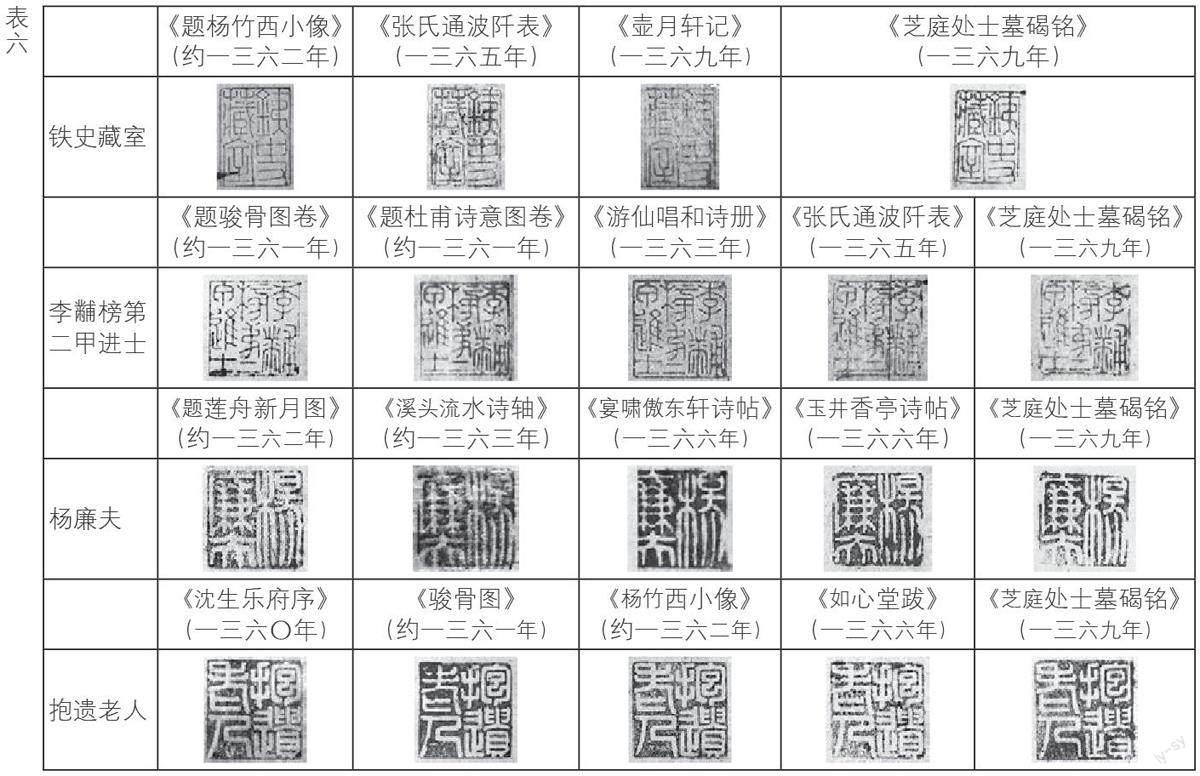

杨维桢《芝庭处士墓碣铭》首尾钤盖作者印章四方,以下逐一对比(表六):

朱文印『铁史藏室』钤盖于作品右下角,为杨维桢晚年常用压角印。约一三六二年《题杨竹西小像》所钤印蜕线条干净清爽,更晚的几件作品上的印蜕线条略粗,且有不同程度的印泥粘连。矫正图片畸变后,对比发现包括《芝庭处士墓碣铭》钤印在内,所有印章的笔画主体部分吻合,可判断为同一方印章。由此情况也可知杨维桢平时使用印章后,擦拭得并不干净。

朱文印『李黼榜第二甲进士』是杨维桢使用频率最高的闲章之一。此印在一三六一年、一三六三年钤盖时都是四边完好,到了一三六五年《张氏通波阡表》钤盖时,边栏呈现多处残破,尤其是『黼』字右侧、『士』字左侧边栏残破,成为铁崖晚期书法系年的一个标志。一三六九年的《芝庭处士墓碣铭》该印边栏残破符合这一特征。需注意的是,约一三六一年的《题杜甫诗意图卷》『黼』字右侧断痕位置稍高,以及『甫』上部不完整,却不是印章残破,而是蘸印泥时的缺失。又,《张氏通波阡表》和《芝庭处士墓碣铭》所钤印蜕的左下边栏外撇,疑为铜质印章变形所致。

白文印『杨廉夫』也是杨维桢常用印,线条姿态柔美,有小篆笔意。此印钤盖于约一三六二年的《题莲舟新月图卷》时,四边完好,而此后的几个印蜕,『杨』字右侧和『廉』字左侧边栏都有明显损坏。《芝庭处士墓碣铭》该印蜕不仅线条位置吻合,左右边栏的残破亦符合上述规律。

白文印『抱遗老人』是杨维桢的别号印。此印保存状态甚佳,对比多个印蜕,十余年间几乎没有发生破损和变形。《骏骨图》和《芝庭处士墓碣铭》所钤印蜕局部有印泥漫漶,以及后者右侧边栏略粗,属于蘸印泥和按压力度造成的痕迹差异,而印章线条位置并无抵牾。

由是,我们可以判定《芝庭处士墓碣铭》所钤四印俱真。元代文人使用印章还是以铜质为主,像杭州鲜于枢墓出土的两方印章都是铜印。石质印章偶有使用,但占比是极小的。不管铜印石印,它即便经过撞击、残损、重剜,所有线条的位置和走向不会改变,如有残损、变形也是基于印材的物理特性而发生。且残损、变形的状态是不可逆的,一旦发生,它会长期保持并加重症状,这是鉴别印蜕时间早晚的重要指标。

史料未载的加衔致仕

《芝庭处士墓碣铭》墨迹写在乌丝栏中,表明这是正式的誊抄本。不但文本内容优于文集本,而且在格式上特别完整。尤为特别之处,在起首四行:『有元进士、奉议大夫、翰林院直学士致仕会稽杨维桢撰并书篆盖。』这条关于杨维桢致仕官衔的记载前所未见,非常重要!可惜《铁崖漫稿》和《杨铁崖文集全录》两种文集本,收录该文时均漏了这句话。

据文献知,杨维桢于承务郎、建德路总管府推官(从六品)任上,至正十八年(一三五八)遭遇明军攻城,建德失陷,而仓皇逃往杭州。随后授奉训大夫、江西等处儒学提举(从五品),但因战乱道阻,他并未赴任,次年徙居松江。宋濂撰《元故奉训大夫江西等处儒学提举杨君墓志铭》曰:『居无何,升奉训大夫、江西等处儒学提举,未上。会四海兵乱,君遂浪迹浙西山水间。』[7]殷奎《祭先师铁崖杨先生文》曰:『致祭于先师故奉训大夫、儒学提举铁崖先生杨公。』[8]两篇文章都撰于杨维桢去世后,却未言及铁崖致仕之事。

致仕指官员交还权力,即退休。元政府沿用了中国古代王朝的致仕制度,规定官员七十致仕(原则上)。皇庆二年(一三一三)定百官致仕资格,即三品以下汉人官员,升一等散官致仕;三品以下蒙古、色目官员,职事、散官皆升一等致仕。三品以上官员致仕由皇帝批准,四品以下官员致仕由行中书省或吏部批准。对正常致仕的官员,依照品级不同,享受不同的政治待遇和经济待遇。[9]

不为人知的杨维桢晚年加衔致仕,有亲笔墨迹《芝庭处士墓碣铭》作为物证,这为其生平仕宦经历研究提供了新的资料。元末农民战争爆发以后,浙西大片地域被张士诚占据。张士诚一度归顺元朝,诏为太尉,后自称吴王。在这十几年间,杨维桢与张士诚弟弟张士信、杭州路总管谢节以及众多松江官员一直保持良好的关系,为他们撰文称颂,也有诗歌唱和。至正十八年(一三五八)杨维桢升任奉训大夫、江西等处儒学提举,因兵乱并未到任,但是也未辞官—证据是他任教松江府学时,所撰多篇文章落款皆署该职务,如《有余闲说》署『东维者,泰定丁卯榜进士、奉训大夫、江西等处儒学提举会稽杨维祯也』,《嘉定州重建儒学记》署『前进士、奉训大夫、江西等处儒学提举杨维祯撰』。可见杨维桢虽未赴任江西,但官方并未撤销这一任命,杨仍然可以以这个身份行走江湖。到了至正二十六年(一三六六),杨维桢年满七十,例应致仕,可是此时元政府已经岌岌可危,丧失了对南方大片地域的掌控。杨维桢由从五品升为正五品致仕,这很可能是张士诚政权给他的待遇。不过『好景』不长,次年(一三六七)九月明军攻陷苏州,张士诚政权和元朝相继覆灭。

在杨维桢几种文集中,也收录了一些撰于明初的文章,但是完全找不到關于其致仕官衔的记载,这是为什么呢?笔者推测可能有两个原因:

一是杨维桢的诗文稿或书画题跋,落款一般不写官衔。他的落款常用格式为『年月+籍贯+别号+姓名+书写地点』,如《壶月轩记》墨迹落款为『龙集己酉春二月花朝庚辰,会乩抱遗叟杨祯廉夫甫在云间之拄颊楼,试老陆画沙锥书也』。还有一些诗文落款隐去姓名,只写别号,当然也不会写官衔。

二是碑文、墓志等准备刻石的文章,为郑重其事,需要写出撰文及书丹者的官职,但这些内容未必会收录在文集中。笔者统计了杨维桢的碑志文章,发现一个规律:如果作者的官阶、职事、署名在文章后段,与正文连贯,就可能被编入文集(亦有文集不收录而地方志收录的情况);而这些信息如果单独写在碑文、墓志的开头,则不被视为文章的内容,文集均略去不录。

由杨维桢撰文的《龙洲先生墓表》(在昆山亭林园)和《嘉定州重建儒学记》(在嘉定文庙)两块碑刻,就是很好的例子。《龙洲先生墓表》落款在文末:『大元至正廿一年冬十月五日,奉训大夫、江西等处儒学提举扬维桢撰,将仕郎、杭州路海宁州判官褚奂书』,一字不落被收入朱珪《名迹录》和《(光绪)昆新两县续修合志》。而《嘉定州重建儒学记》把撰文、书丹、篆额三人的官阶、职事、姓名单独列于开头(第二三四行),后人编辑《吴都文粹续集》时,把这三行内容略去,从而也丢失了一些重要的历史信息。

宋濂比杨维桢小十五岁,两代文坛巨子相互推重,杨为宋濂文集写序,宋为杨维桢撰墓志铭,足见二人交情深厚。杨维桢加衔致仕之事,宋濂大概率知晓,但他为铁崖撰《墓志铭》时也许是有意回避了这个情况,因为与张士诚有关。至于铁崖弟子殷奎,他是昆山人,明初出任咸阳教谕,《祭先师铁崖杨先生文》亦作于咸阳。当元末明初,殷奎和杨维桢已经分隔两地,对其致仕之事可能确实不知情。

『国』字缺笔的讨论

《芝庭处士墓碣铭》中还有一个奇怪的细节:在『国史』『战国』『雍国公』『雍国』句中,先后四次出现『国』字,都缺末笔。这也是杨维桢研究中从未遇见的问题。

古代文献中的缺笔,通常与避讳制度有关。古人避讳主要分为国讳和家讳。宋人避讳甚严,但进入元朝以后,由于皇帝名字为蒙古文,汉文仅是音译,不需要避讳。陈垣《史讳举例》卷八『元讳例』云:『元帝名皆译音,又不如辽金诸帝之兼有汉名,故元世文书上避讳之例甚少也。』[10]明初避讳亦疏,万历以后渐严,但明清两朝皇帝名中都没有『国』字,显然亦非后世作伪者避讳。又,家讳方面,元代社会普遍没有避讳的风气。杨维桢父亲名宏,祖父名敬,曾祖名文修。笔者检索《东维子文集》,共有九个『宏』字、七十九个『敬』字、一百零八个『修』字,可见杨维桢是不避家讳的。

『国』字缺笔是杨维桢个人习惯吗?也不是。在杨维桢一三六0年墨迹《沈生乐府序》、一三六六年《如心堂跋》中,可以见到两个『国』字,一楷一行,都没有缺笔现象。在杨维桢存世的所有墨迹中,未曾发现任何字有刻意的缺笔。那么,与《芝庭处士墓碣铭》同时的明初文人墨迹中是否有『国』字缺笔现象呢?笔者搜寻良久,未有发现,说明『国』字在明代并非避讳字。

回看《芝庭处士墓碣铭》墨迹中四个『国』字,首次缺笔出现在『先子生不服官政,姓名不得挂国史』句中。墓主虞德章卒于至正十五年(一三五五),此处『国』当指元朝。是否可以猜想,杨维桢借『国』字缺笔表达『国破』的寓意?似有可能,但也站不住脚,杨维桢这么洞明世事的老人,加之弃官多年,会冒着政治风险来表达这种小心思吗?

兜兜转转,还得从避讳方面找原因。陈垣《史讳举例》卷八『明讳例』云:『明承元后,避讳之法亦甚疏。据明史,随从太祖数人,有丁玉初名国珍,吴良初名国兴,吴祯初名国宝,胡美初名廷瑞。胡美传云:「避太祖字易名。」然终明之世,太祖名字,并未尝避。』[11]他说了两层意思:一是明初部分大臣改名,是因为太祖名元璋字国瑞;二是因元、璋、国、瑞都是常用字,避讳仅限于人名(如画家赵元改名赵原),日常行文遵守『二名不偏讳』的规矩,只要不是二名连用,就不必避讳。

既如此,杨维桢于洪武二年撰书《芝庭处士墓碣铭》『国』字为何要缺笔?笔者推测,这或许与他『宁过勿不及』的心态有关。杨维桢一生宦海沉浮,经历过蒙元、淮吴、朱明三个政权,深知吏治之弊与民生之艰,也学会了如何在艰难环境中自保。元朝不讲避讳已经百年,张士诚也不讲避讳,然当时明朝开国不久,各项制度逐步建立,皇帝对避讳要求是宽是严尚不可知,杨维桢为求稳妥,就采取了相对谨慎的做法,主动写『国』字缺笔。时人王彝评价杨维桢『混迹斯世,与时低昂』[12],语气带有贬义。但这何尝不是乱世文人的一种无奈呢!

综上,杨维桢墨迹《芝庭处士墓碣铭》不但校订了文集本的细节差错,且呈现其去世前不久『行书楷写』书风的独特面貌,为铁崖书法研究提供了新的素材。此外,该墨迹蕴藏了两个前所未知的重要信息,加衔致仕和『国』字缺笔,涉及杨维桢与张士诚、朱元璋两个政权的关系及其政治态度,有很高的学术价值。

作者单位:苏州市公共文化中心