19个国家级城市群数字经济发展水平测度及空间格局研究

连港慧,徐蔼婷,汪文璞

(浙江工商大学 统计与数学学院,浙江 杭州 310018)

0 引言

作为区域经济发展中最具活力的核心单元,城市群能在更大范围内优化资源配置,形成集聚、扩散辐射,从而成为我国区域协调发展的战略支撑点。对此,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确规划布局了19个国家级城市群,并强调发挥中心城市和城市群带动作用以推动区域协调发展。与此同时,数字经济作为驱动我国经济高质量发展的新动能,正不断拓展与经济社会发展各领域的融合广度和融合深度。2020年我国数字经济总量达到39.2万亿元,占GDP的比重为38.6%[1]。新华三集团数字经济研究院与中国信息通信研究院联合发布的《中国城市数字经济指数蓝皮书(2021)》显示,2021年数字经济指数排名前十的城市主要分布在趋于成熟期的长三角、珠三角湾区城市群中,而处于快速发育期与雏形发育期的城市群数字经济发展则相对滞缓,城市群间的数字鸿沟仍然存在。基于此,以“十四五”规划布局的19个国家级城市群为对象,测度城市群数字经济发展水平,考察其整体发展态势、区域差异及空间格局,有助于弥合城市群数字经济“鸿沟”,也是塑造我国区域经济增长极和推动区域协调发展的基本前提。

考察相关文献,国内外学者主要从数字经济内涵与外延、规模测算及实证研究等方面展开系列探索,且在数字经济规模测度方面形成了较为系统的方法,主要归纳为增加值法[2-4]、指数法[5-7]、卫星账户法[8-10]三大类。比较来看,鉴于数字经济是一种融合经济,由数字技术发展引致的效率提升所对应的增加值无法直接从行业GDP中精准剥离[11-12]。同时,数字经济卫星账户的编制尚处于探索阶段,推广应用受到行业界定模糊、核算方法复杂、数据收集困难、测算框架变动等问题约束[10]。因此,多数学者通过构建评价指标体系进而编制数字经济发展指数来刻画数字经济发展水平,但仍存在四方面问题:①评价指标筛选多基于研究者主观经验,未能解决指标种类冗杂、指标信息重叠率高等问题;②基础数据多为以行政区划为统计单元的社会经济数据,尚未考虑行政边界变迁、自然地理交互等因素影响,从空间精度上难以满足区域社会经济发展特征和分布格局的研究需求;③指标权重确定多基于熵值法、层次分析法等传统赋权方法,难以消除高维度数据、非正态数据对评价结果稳定性的影响;④研究对象多局限于整个国家或某重点区域,缺乏从城市群层面对数字经济发展及空间格局的动态考量,针对“十四五”规划布局建设的19个国家级城市群数字经济发展水平的研究则更为少见。

鉴于此,本文以19个国家级城市群为研究对象,结合模糊集合思想筛选并构建数字经济发展评价指标体系,引入GIS格网化技术,将以行政区划为统计单元的社会经济数据转化为突破行政区划束缚、融合自然地理特性的格网化数据集,运用投影寻踪模型编制具有地域空间属性的城市群数字经济发展指数,采用Dagum基尼系数、探索性空间自相关统计方法、引力模型等方法,考察19个国家级城市群数字经济发展态势、区域差异及空间格局。本文研究可为优化我国数字经济发展空间布局和资源利用提供理论依据,为城市群打造数字转型新优势和擘画经济发展“新坐标”提供参考,为政府制定数字经济发展与区域协调发展政策提供借鉴。

1 指标体系构建、数据转换及研究方法

1.1 指标体系构建

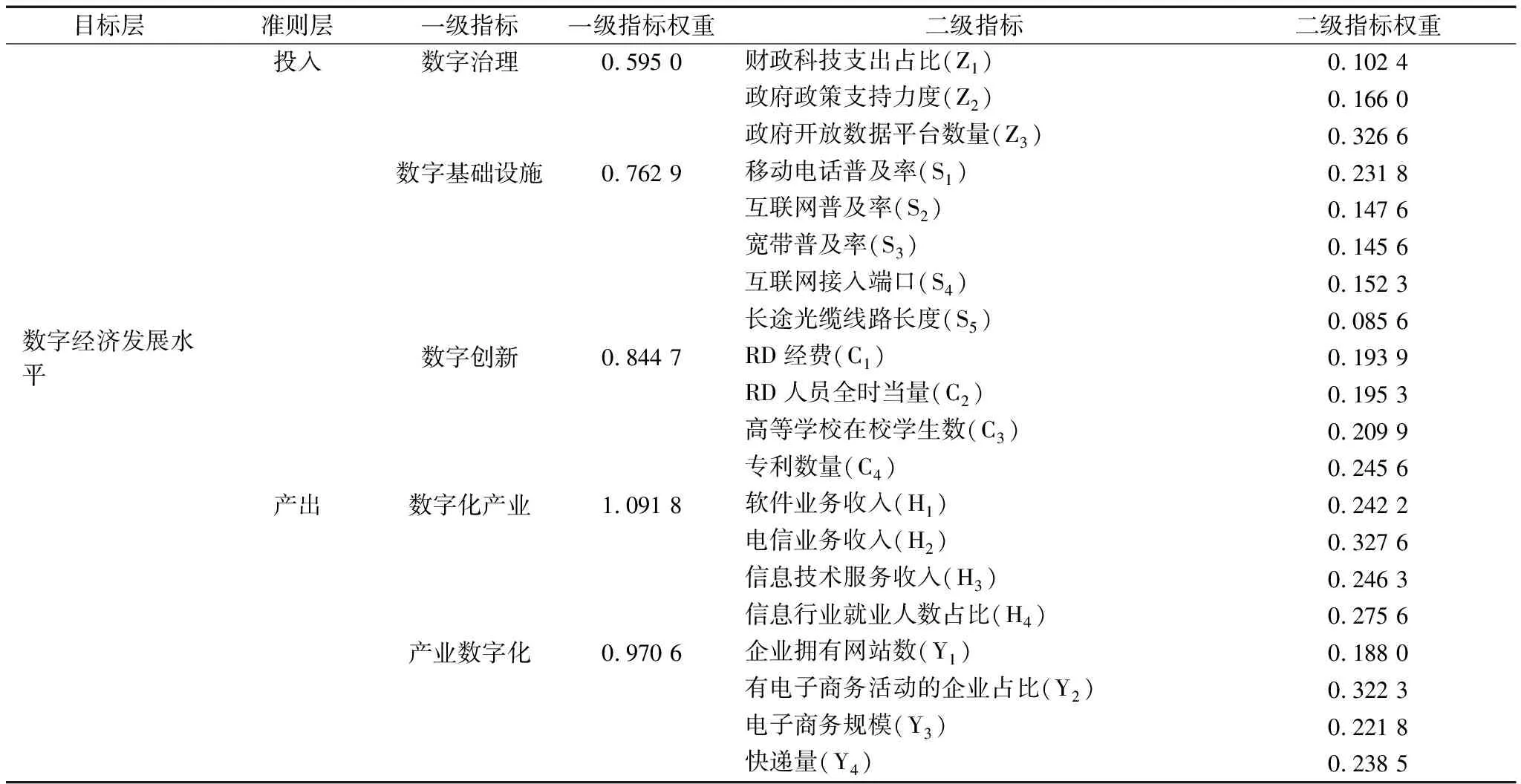

《G20国家数字经济发展与合作倡议》明确定义数字经济是“以使用数字化知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化重要推动力的一系列经济活动”。本文从投入维度和产出维度分别构建数字经济发展评价的一级指标。从投入维度看,数字经济发展不仅需要数字基础设施、数字创新资源等高端要素的大量投入[13-15],还离不开政府的数字治理[16-17]。从产出维度看,数字经济集中体现在数字产业化和产业数字化两方面[18-20]。据此,城市群数字经济发展评价指标体系的一级指标应包括数字治理、数字基础设施、数字创新、数字产业化和产业数字化。

需要指出的是,随着经济社会各领域数字化转型的加速推进,政府数字治理作为催化数字经济快速释放、融合、发展的关键性支撑,其重要性不容忽视。一方面,数字经济尚处于发展初期,不可避免地存在设施建设滞后、产权不明、政策差异、隐私保护等市场乱象[21-24],政府的政策性引导与资金支持不可或缺;另一方面,数字经济特有的数据要素赋予了新的价值维度。政府作为“数据海洋上的巨轮”[25],以数据集中和共享途径促进要素资源流转,撬动经济数字化和提高全要素生产率,加速互联网、人工智能等数字经济与实体经济深度融合,形成数字经济赋能区域发展的新路径。

然而,现有文献鲜有涉及政府数字治理维度的评价指标。数字治理是结合数字要素和治理要素的新型治理模式,其通过治理主体与客体间的信息互动和社会参与,实现对政府组织的内部“赋能”以及外部的公众“赋权”,进而提升数字政府服务效能,助推数字经济高质量发展[26-28]。该治理模式涉及以政府、公民与企业为代表的两大主体,通过数字技术应用将政府职能从组织内部延伸到组织外部,构建政府主导、多元主体协同共治的社会治理新格局。鉴于此,本文创新性地从治理主体角度出发,根据数字治理的政府引导和协同共治两大特征确定衡量指标。一般而言,政府的宏观调控离不开国家财政支持和政策法规保障,科技投入更是数字经济发展的重要推力,因此本文选择财政科技支出占比和政府政策支持力度2个指标衡量政府引导特征。数字经济协同共治是指在政府、企业、公众等多元主体的联动合作下,依托政府数据统一共享交换平台,各要素之间形成互为因果的联结方式和协同合作的运行模式。政府数据开放平台作为协同共治的良好媒介,已成为助推政府治理数字化必不可少的关键力量,因此本文选择政府开放平台数量作为数字经济协同共治的代理指标。

为更客观地筛选数字基础设施、数字创新、数字产业化和产业数字化4个维度的二级指标,减少因经验法而导致的指标种类冗杂、指标信息重叠率高等问题,本文进一步引入基于数据驱动的模糊集合方法,通过构建隶属度函数刻画评价指标的重要程度,据此形成关键指标、剔除非核心指标,以更好地兼顾指标选取的主观性与客观性。具体步骤如下:

(1)构建总指标库。将近4年数字经济代表性文献构建的19个评价指标体系的二级指标进行同义替换和可观测性筛选,汇总成含有41个指标的总指标库。

(2)设置隶属度函数。采用F(xi)=xi/19(i=1,2,…,41)作为隶属度函数,描述第i项指标在19个参考指标体系中出现的频率。

(3)筛选评价指标。根据隶属度函数的偏态分布,设定F(xi)≥0.2的筛选标准,剔除网上零售额、信通技术产业专利数量等24个指标,保留移动电话普及率、互联网普及率等17个二级指标。具体如表1所示。

1.2 数据说明

1.2.1 数据来源

本文以“十四五”规划布局的京津冀、长三角、珠三角、成渝等19个国家级城市群作为研究对象。各城市群区域范围参照《全国主体功能区规划》等文件界定。研究数据主要源于2014-2020年的《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、各省政府工作报告以及中华人民共和国工业和信息化官网、中国开放树林指数网(http://ifopendata.fudan.edu.cn/)以及中国科学院资源环境科学与数据中心网站(https://www.resdc.cn/)。对缺乏数据支撑的“数字经济相关政策”指标,借鉴学者研究成果[29-31],通过整理19个城市群所含360个城市的政府工作报告内容确定数字经济相关词频,借助Python软件进行分词处理,运用词频分析法统计“数字经济”相关词频数量以量化政府政策支持力度。此外,本文采用趋势外推法、相邻年份均值法等补全、矫正个别缺失和错误数据。

表1 数字经济发展水平评价指标体系Tab.1 Evaluation index system of digital economy development

1.2.2 数据转换

传统的以基层行政区划为统计单元的社会经济数据在时间周期、空间尺度以及调查内容等方面存在较大差异,在理论概念、应用范围等方面表现出较大局限。相比之下,将地理格网技术应用于社会经济统计数据的空间再分配处理,一方面能够避免行政区划变更的影响,形成时间上连续、空间上完整、内容上一致的系统科学数据;另一方面集成、融合了空间地理要素特征的社会经济格网化数据集具有更加强大的空间分析功能,能够精准刻画社会经济现象在统计区域内部的空间分布特征[32-34]。据此,本文引入数据格网化技术,将数字经济相关指标转换为具有地域空间属性的地理格网化数据集,并以此为基础度量城市群数字经济发展水平。具体步骤为:首先,通过ArcGIS软件中的投影转换工具,将空间数据的投影坐标系统一转换为CGCS2000_3_Degree_GK_CM_120;其次,将国家统计局公布的行政区域代码信息与数字经济数据建立时间和空间的双重连接;再次,选取分辨率为10 km* 10 km的网格,应用3种格网化算法对各数字经济评估指标进行格网化表达。考虑到格网化过程中会出现一个格网单元落在多个源区域的情况,因此采用面积权重法、统计模型法、多元数据融合法等展布规则,打破行政界线约束,以最大限度地保留源区域包含的属性信息,将数字经济数据展布到19个国家级城市群规则的地理格网中,据此形成数字经济格网化数据集;进一步地,运用投影寻踪模型,得到每个网格对应的数字经济发展指数;最后,以城市群所含格网对应指数的平均水平衡量城市群数字经济发展水平。

1.3 研究方法

1.3.1 RAGA投影寻踪模型

为克服数字经济评价体系中非线性、非正态高维数据的“维数祸根(Curse of dimensionality)”问题,引入美国科学家Kruskal提出的投影寻踪模型[35-36],计算19个国家级城市群数字经济发展指数。具体步骤如下:

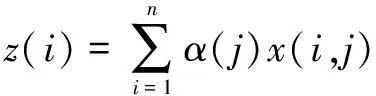

首先,设评价对象的第i个样本、第j个经极值归一化处理的指标为x(i,j)(i=1,2,…,n;j=1,2,…,p);n为样本数量,p为指标个数,α=(α1,α2,…,αp)为p维单位投影向量,则样本i的综合投影值为:

(1)

其次,采用各样本综合投影值的标准差与局部密度之积构造投影指标函数,即Q(α)=Sz×Dz,局部密度计算公式为:

(2)

其中,R为局部密度窗口半径;u[R-r(i,j)]为单位阶跃函数,当R≥r(i,j)时函数值取1,否则为0;r(i,j)=|z(i)-z(j)|为样本间距离。

最后,采用实数编码的加速遗传算法(RAGA)对投影指标函数进行优化,求解得到最佳投影方向向量,确定各指标最终权重,如表1所示。进一步,代入式(1),得到反映各指标信息的综合投影值。

1.3.2 Dagum的基尼系数分解方法

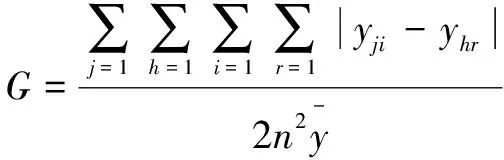

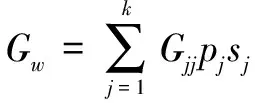

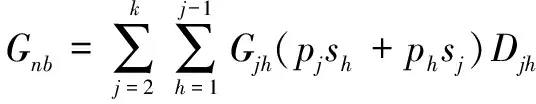

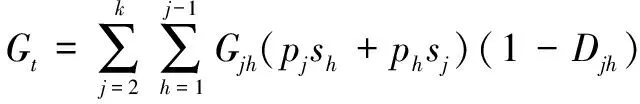

为进一步揭示19个国家级城市群数字经济发展水平的空间差异特征,引入Dagum的基尼系数及其分解方法。具体公式为:

(3)

(4)

(5)

(6)

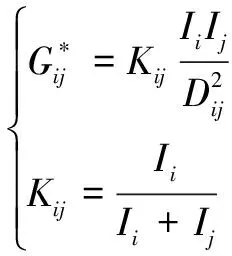

1.3.3 修正引力模型

为研究19个国家级城市群间数字经济空间关联强度,引入引力模型。同时,考虑到两城市群间数字经济发展引力强度会受到发展差异的影响而呈现出非对称特征,因此本文采用城市群数字经济发展水平对空间关联的贡献率修正引力常量K,以体现19个国家级城市群间数字经济引力的方向性。修正的引力模型如下:

(7)

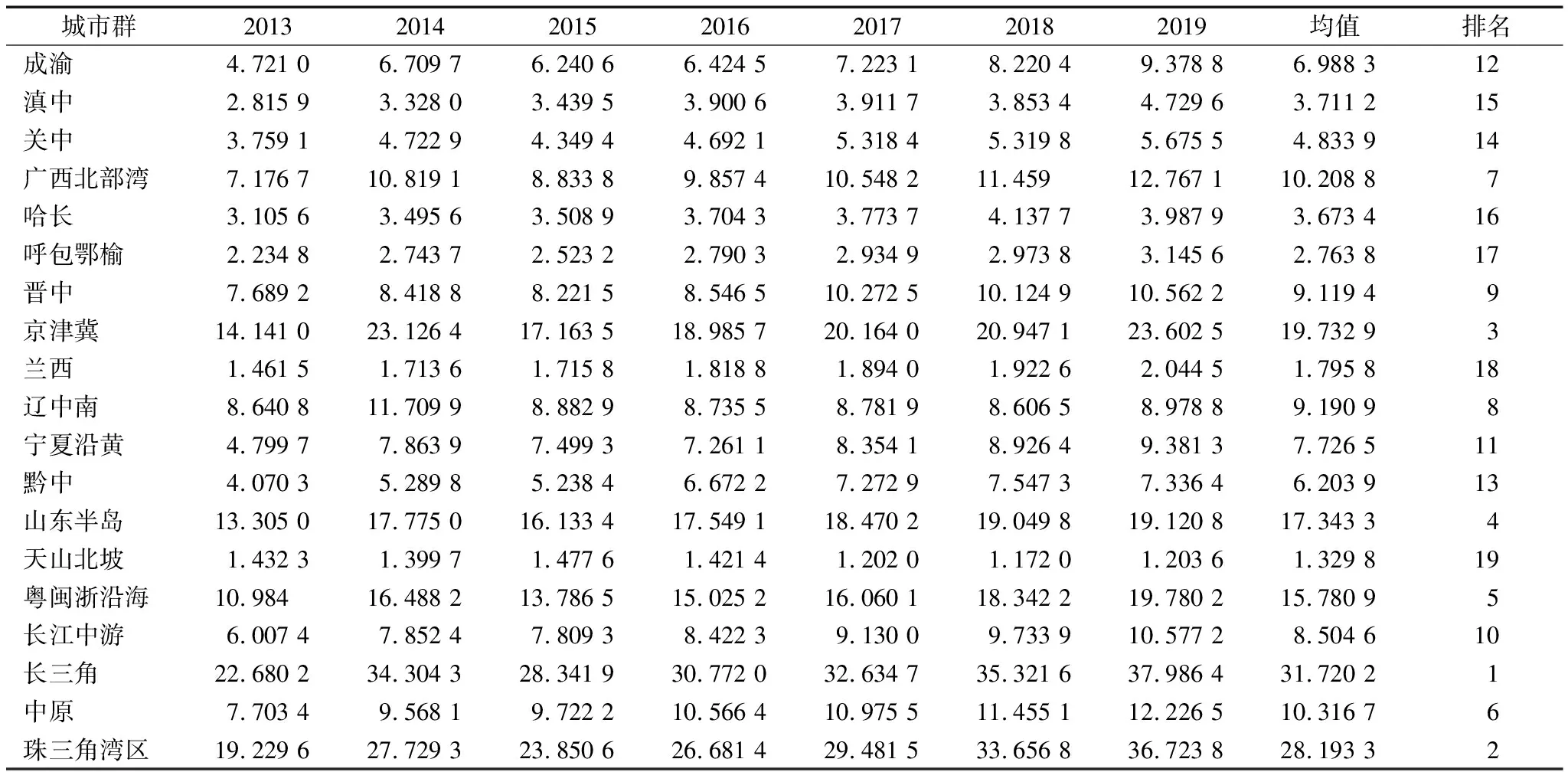

1.3.4 探索性空间自相关统计方法

为直观刻画19个国家级城市群数字经济发展水平的空间自相关特征和空间集聚结构,引入全局自相关分析与局部自相关分析方法。

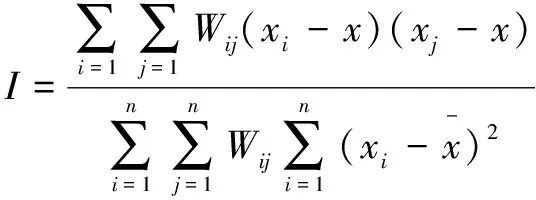

全局Moran's I为

(8)

局部Moran's I为

(9)

2 19个国家级城市群数字经济发展态势及区域差异分析

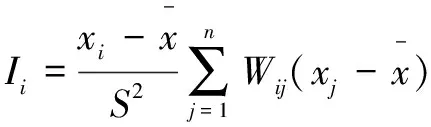

2.1 城市群数字经济发展总体特征

19个国家级城市群数字经济发展指数测算结果如表2所示。整体来看,19个城市群的数字经济发展水平呈现西北、东北地区→中部地区→东南沿海地区逐渐提高的态势,且两极分化现象显著。考察期间,长三角、珠三角湾区、京津冀、山东半岛、粤闽浙沿海、中原以及广西北部湾城市群数字经济发展水平高于19个国家级城市群数字经济发展整体水平,其余12个城市群的数字经济发展水平则相对落后。动态来看,2013-2019年19个国家级城市群数字经济发展始终保持蓬勃态势,其指数从2013年的7.682 0上升至2019年的12.589 9,增幅达到63.89%。其中,成渝城市群上升幅度最大,增长了98.66%,宁夏沿黄和珠三角湾区城市群紧随其后,分别上升了95.46%和90.98%,其余城市群的发展指数也呈现出不同水平提升。

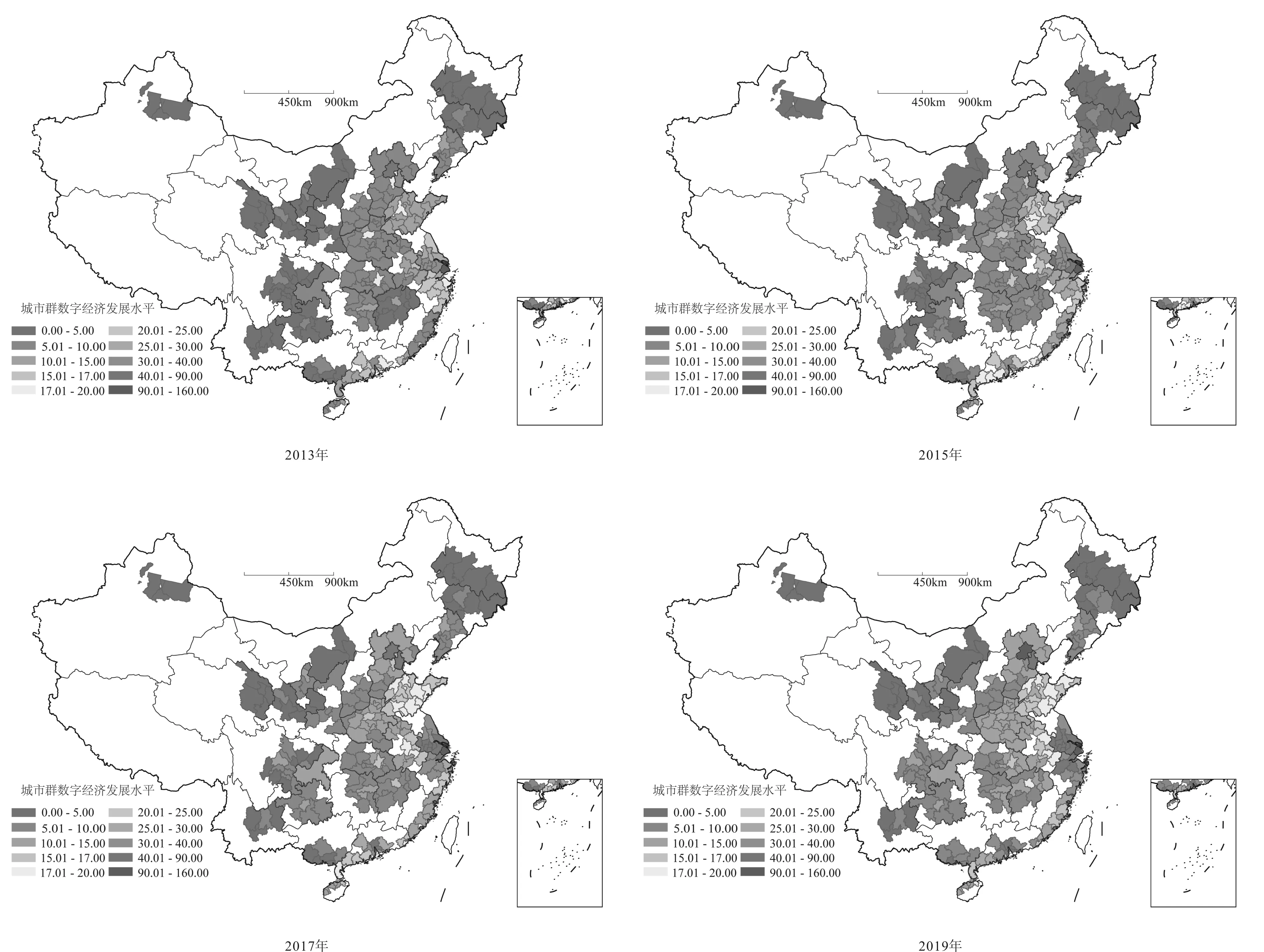

为进一步刻画19个国家级城市群数字经济发展水平的动态变化,基于ArcGIS软件的空间叠加功能和重分类功能,根据综合得分以及自然间断点分级法,将城市群数字经济发展水平划分成10个梯队。如图1所示,图中空白地区表示该区域无数据,不在考察的样本范围内。2013-2019年19个国家级城市群的数字经济发展水平整体呈现出低水平区稳步向中高水平区过渡、沿海地区向内陆地区扎实推进的递进式演化趋势,总体形成以京津冀—长三角—珠三角为三大集聚“高地连绵区”和东北、西北两大“低谷连绵区”的空间格局,且核心区在空间上具有较强的地域集中性。具体来看,数字经济发展水平处于第一、二梯队的城市由2013年的上海、北京两个扩增到2019年的上海、北京、深圳、广州、杭州、南京等19个。这些城市多位于我国发展最为成熟的长江三角洲城市群、珠三角湾区、京津冀城市群,它们凭借自身的地理位置、区域经济、科技人才等先发优势,成为我国数字经济发展“高地”;相比而言,2019年处于最末梯队的城市数量仍高达94个,主要分布于呼包鄂榆、兰西以及天山北坡城市群,它们由于资源匮乏、基础薄弱和人才流失等“后发劣势”,成为我国数字经济发展的“洼地”。

表2 2013-2019年19个国家级城市群数字经济发展指数及排名Tab.2 Digital economy development indexes and rankings of the 19 national-level urban agglomerations, 2013-2019

图1 2013-2019年19个国家级城市群数字经济发展时空格局演变Fig.1 Spatio-temporal pattern of digital economy development in the 19 national-level urban agglomerations from 2013-2019

注:该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2019)1823号的标准地图制作,底图无修改

2.2 城市群数字经济发展水平区域差异分析

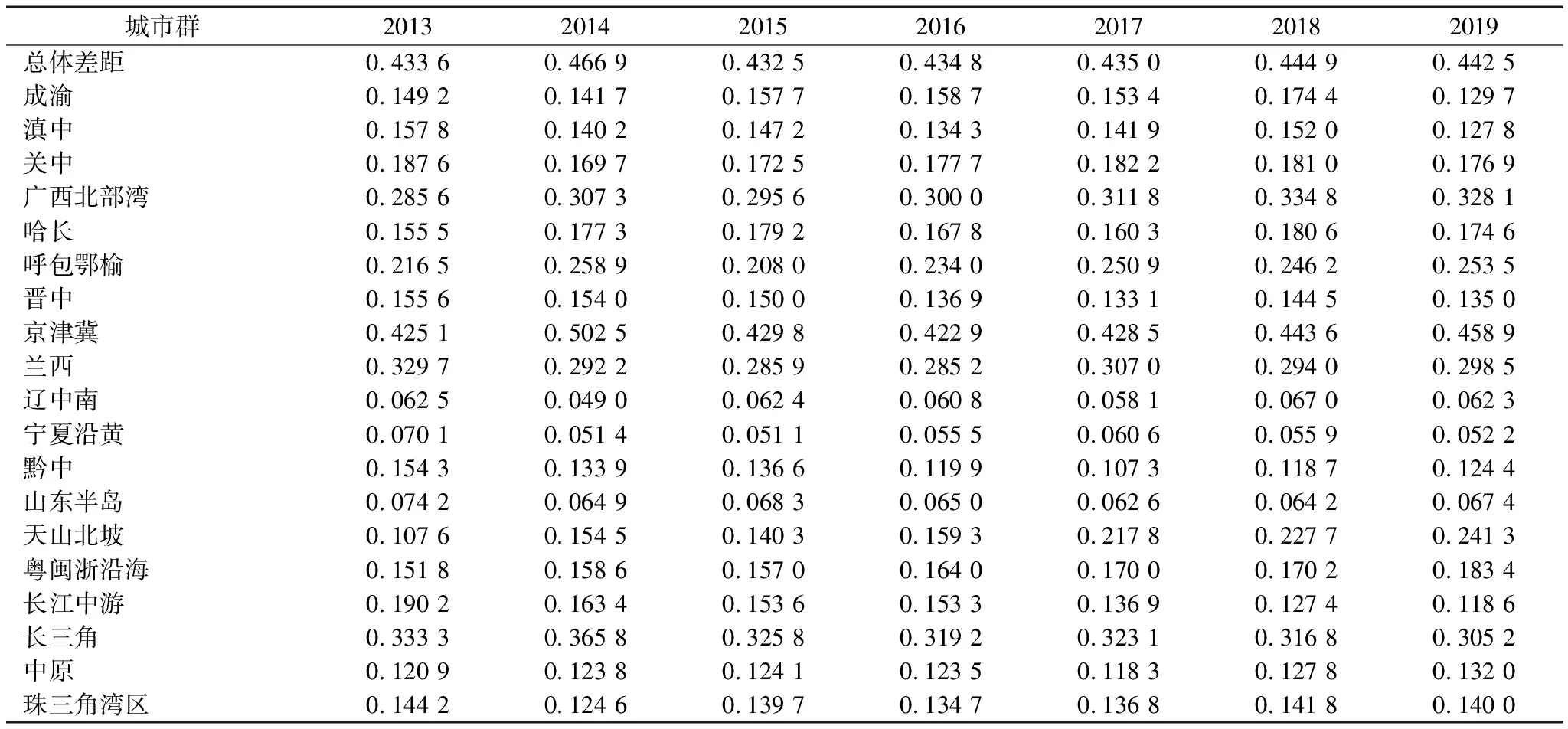

利用Dagum基尼系数及其分解方法,对19个国家级城市群数字经济发展水平的区域差异进行计算与分解,结果如表3-表5所示。总体来看,2013-2019年基尼系数总体呈现不规则的“M”型波动下降趋势,意味着19个国家级城市群数字经济发展水平的不均衡性得到一定程度改善。

从区域内差距看,19个国家级城市群数字经济发展的区域内差距处于不同水平,其中,京津冀、长三角和广西北部湾城市群的区域内差距较大,基尼系数均值分别为0.444 4、0.327 0和0.309 0;山东半岛、辽中南和宁夏沿黄城市群的区域内差距则较小,基尼系数均值仅为0.066 7、0.060 3和0.056 7,说明上述城市群数字经济发展相对均衡。从波动态势看,京津冀、广西北部湾、呼包鄂榆、天山北坡、哈长、粤闽浙沿海、中原城市群数字经济发展的区域内差距呈波动上升态势,长三角、兰西、关中、成渝、长江中游、晋中、滇中、珠三角湾区、黔中、山东半岛、辽中南、宁夏沿黄城市群则呈波动下降态势,说明各城市群数字经济一体化发展步调不一致。

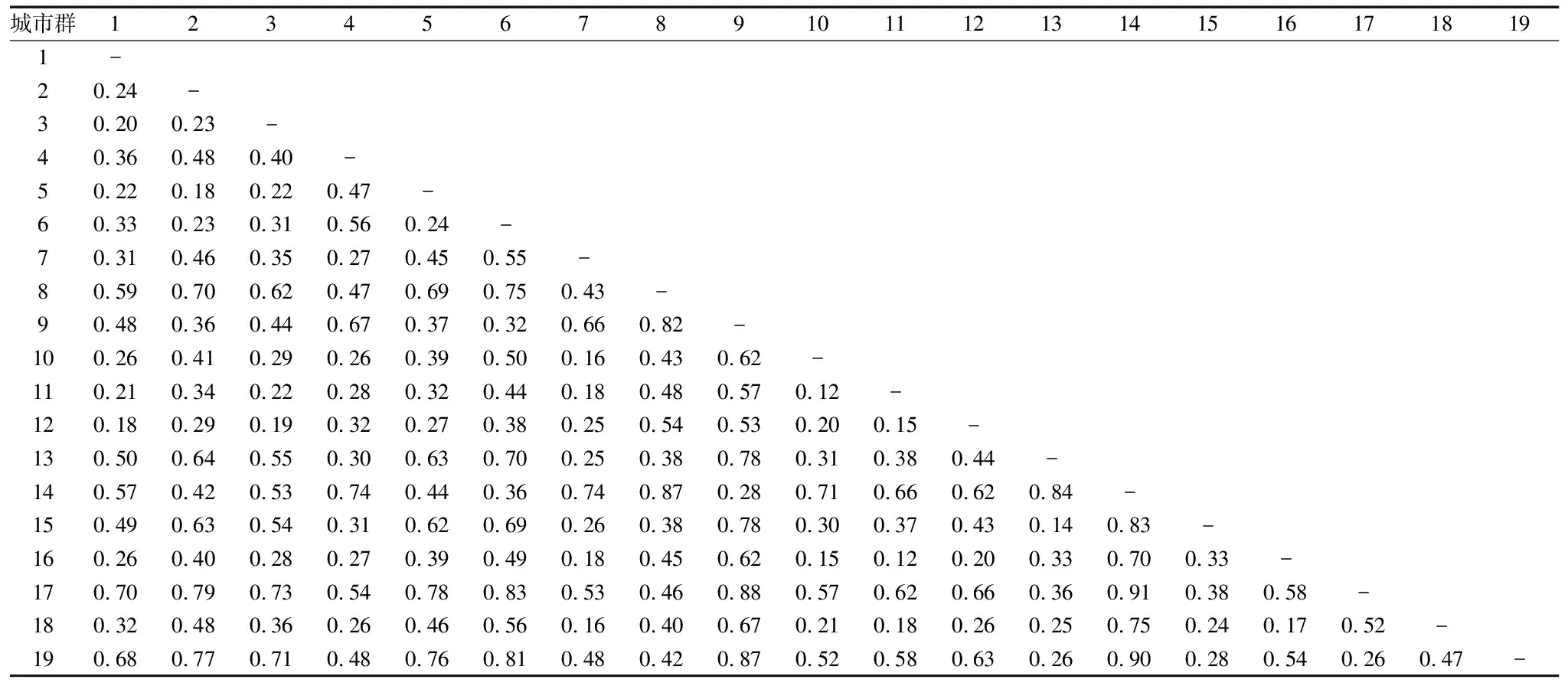

从区域间差距看,考虑到文章篇幅及群间差异内涵,在衡量城市群发展水平差异时主要以年度均值作为考量指标[37-39]。2013-2019年19个国家级城市群数字经济发展区域间差距的年度均值为0.455 3。具体来看,长三角、珠三角湾区城市群与广西北部湾、天山北坡等西部、北部城市群差距的年度均值,以及京津冀城市群与滇中、关中、广西北部湾等西部、中部城市群差距的年度均值均高出19个城市群总体区域差距的平均水平。其中,长三角城市群与天山北坡城市群差距的年度均值最高,为0.91;珠三角湾区城市群与天山北坡城市群差距的年度均值次高,为0.90;宁夏沿黄城市群与辽中南城市群差距的年度均值最低,仅为0.12。

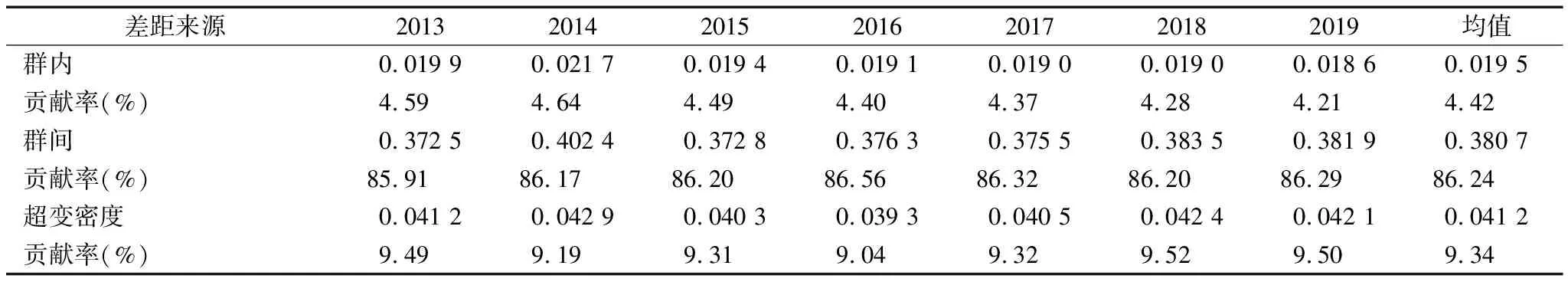

从差距来源看,2013-2019年19个国家级城市群数字经济发展差异主要源于城市群间,其差距来源大小介于0.372 5~0.402 4之间;超变密度差距来源居中,介于0.039 3~0.042 9之间;城市群内差距来源最小,介于0.018 6~0.021 7之间。就差距贡献率来看,城市群内、城市群间、超变密度的年均贡献率分别为4.42%、86.24%、9.34%。可见,城市群间差异是导致19个国家级城市群数字经济发展差距的主要原因,且该差距仍在不断扩大。究其原因,近年来19个国家级城市群坚持以中心城市为“龙头”,深入挖掘内部数字经济优势,以一流规划引领城市群数字经济加速崛起,中心城市与其它城市间集聚和辐射并存的良性互动已然形成,城市群内数字经济发展差距逐渐减小。然而,由于城市群间长期存在空间功能分工不同、政策倾斜力度不同、经济发展外向程度不同、资源禀赋及经济实力不同、地理位置分布松散等发展壁垒,致使群间要素循环不畅,城市群间数字经济发展差距已成为阻碍我国数字经济协同发展的绊脚石。

表3 2013-2019年19个国家级城市群数字经济发展总体差距及群内差距Tab.3 Overall differences and intra-group differences of digital economy development in the 19 national-level urban agglomerationsfrom 2013-2019

3 19个国家级城市群数字经济发展空间格局

3.1 城市群数字经济发展水平空间集聚特征分析

运用Geoda软件,计算19个国家级城市群数字经济发展水平的全局 Moran's I 指数,结果如表6所示。从总体情况看,在 2013 、2015、2017以及2019年4个时间断面上, Moran's I 指数皆为正值并通过了 5% 置信水平上的显著性检验,表明19个国家级城市群数字经济发展具有显著的正向空间关联,存在明显的空间集聚特征。从时序演化看,全局 Moran's I 指数从2013年的0.329 3逐渐上升至2019年的0.350 9,意味着19个国家级城市群数字经济发展的空间趋同性更显著,相邻区域的空间示范效应逐步增强。

表4 19个国家级城市群数字经济发展群间差距年度均值Tab. 4 Annual average value of the digital economy development differences between 19 national-level urban agglomerations

表5 2013-2019年19个国家级城市群数字经济发展差距来源Tab.5 Sources of digital economy development differences in 19 national-level urban agglomerations from 2013-2019

表6 2013-2019年19个国家级城市群数字经济 发展水平的全局Moran's I检验结果Tab.6 Global Moran's I test of digital economy development in the 19 national-level urban agglomerations from 2013-2019

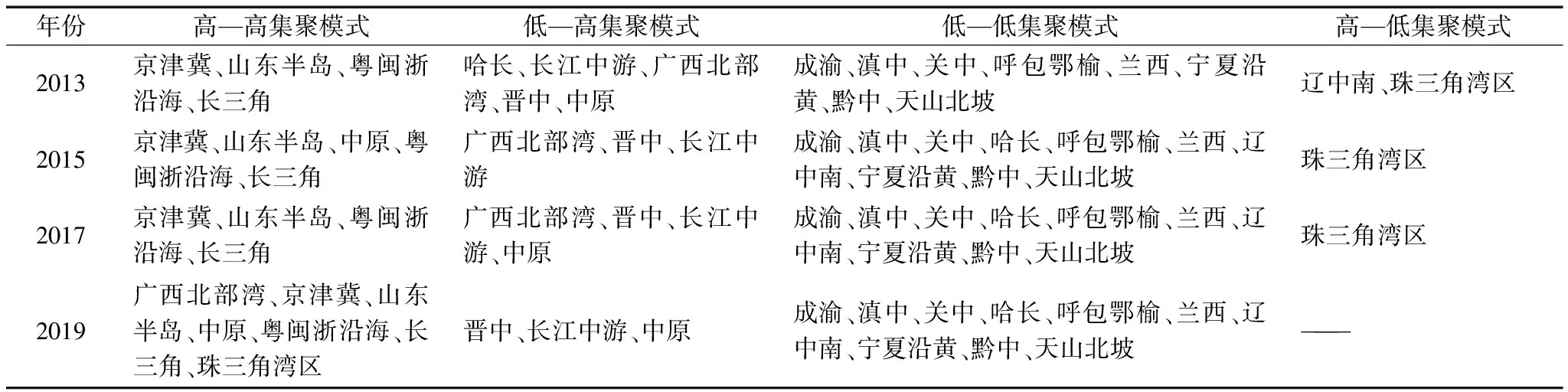

为进一步揭示19个国家级城市群数字经济发展的局域空间集聚特征,分别绘制2013、2015、2017、2019年的局部 Moran's I 散点图,进一步归纳各城市群数字经济发展集聚模式,如表7所示。结果表明,19个国家级城市群数字经济发展以低—低集聚为主,高—高集聚次之。其中,低—低集聚模式主要包括成渝、滇中、关中等城市群,此类城市群地理位置不佳、经济实力不强、产业层次不高,数字经济发展呈现低水平集聚;高-高集聚模式主要包括京津冀、长三角、粤闽浙沿海等城市群,此类城市群不仅自身发展水平高,同时对周边城市群数字经济发展起示范引领、辐射带动作用。此外,低—高集聚模式主要以长江中游、晋中等城市群为代表,此类城市群数字经济发展水平低于邻近城市群,未能与周边城市群实现联动发展、协同共进。高—低集聚模式的代表主要为珠三角湾区城市群,其自身数字经济发展水平较高,但未能对邻近城市群产生显著的正向带动作用。从集聚模式演化过程看,2013-2019年数字经济发展高水平城市群作为区域协调发展的核心增长极,发展潜力日益凸显,对周边城市群的拉动和辐射效应不断增强,“低—高集聚模式→高—高集聚模式”、“高—低集聚模式→高—高集聚模式”两条局域空间集聚模式演变路径悄然形成。

3.2 城市群数字经济发展水平的空间关联结构分析

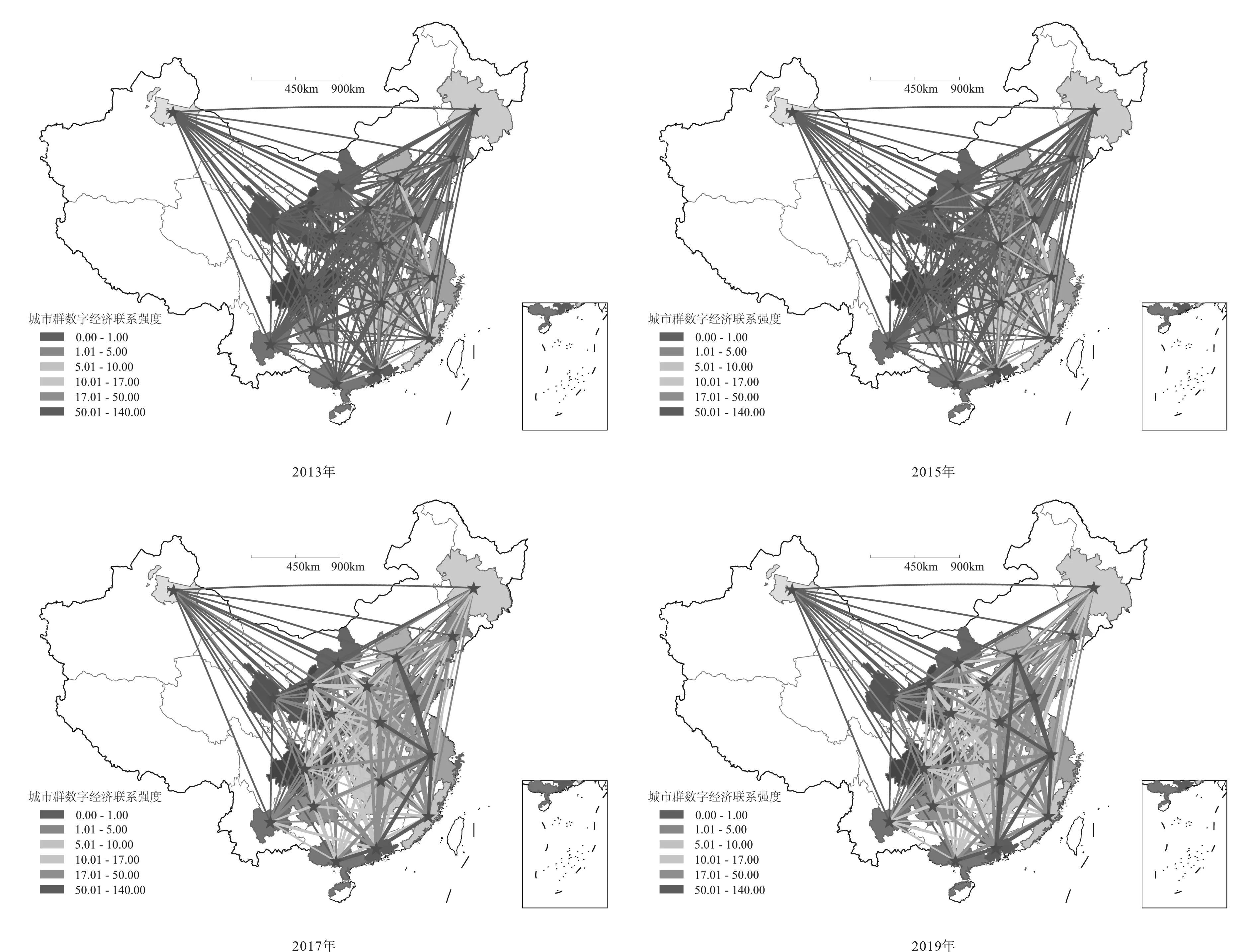

通过修正引力模型,计算2013、2015、2017、2019年19个国家级城市群数字经济发展水平空间关联强度,并运用ArcGIS软件中的XY转线工具,对分级符号赋值渲染,结合自然间断点分级法,将城市群数字经济发展空间关联强度分为6个等级,如图3所示。

从整体看,随着城市群数字经济发展水平不断提升,19个国家级城市群间数字经济的空间关联度也逐渐增强。从网络复杂程度看,2013-2019年城市群间空间关联网络密度增大,关联强度大于50的空间关联数从2013年和2015年的0条,分别增长到2017年的9条和2019年的13条。强度大于50的空间关系主要集中于长三角、珠三角湾区、粤闽浙沿海城市群等东南沿海地区,天山北坡、呼包鄂榆城市群的空间关联相对稀疏,表明西北部地区与其它城市群间互动不足,与数字经济高水平发展地区的分割仍然存在。

图2 2013-2019年19个国家级城市群数字经济发展指数的Moran's I散点分布情况Fig.2Moran's I plot of digital economy development index in the 19 national-level urban agglomerations from 2013 to 2019

表7 2013-2019年19个国家级城市群数字经济发展集聚模式Tab.7 Cluster pattern of digital economy development in the 19 national-level urban agglomerations from 2013 to 2019

从分布格局看,19个国家级城市群已形成以长三角、珠三角湾区、京津冀三大城市群为关键城市群的“三核心、多中心”竞衡发展态势。由数字经济流形成的空间联系轴带包括两个,即“京津冀—山东半岛—长三角—粤闽浙沿海—珠三角湾区”和“京津冀—长江中游—珠三角湾区”。从单条引力值看,以2019年为例,“长三角—珠三角湾区”(137.25)的关联最强,其次为“长三角—粤闽浙沿海”(136.64),这与东部沿海地区较高的城市发展质量和经济带动作用密切相关。然而,东部城市群暂未与中西部城市群实现资金、人才、技术等数字要素的有效对接,促进东、中、西部城市群数字经济联动发展的网络空间格局尚待构建。

4 结论与建议

(1)19个国家级城市群数字经济发展格局逐步优化。2013-2019年19个国家级城市群态势良好、稳中有升,整体呈现出数字经济发展由低水平区向中水平区、中水平区向高水平区过渡的以递次转移为主、跨级转移为辅的演化特征,形成以京津冀—长三角—珠三角为三大集聚的“高地连绵区”和东北、西北两大“低谷连绵区”的空间发展格局。

(2)19个国家级城市群数字经济发展存在区域异质性。2013-2019年基尼系数呈不规则的“M”型波动下降趋势,说明19个国家级城市群的数字经济发展差距有所缩小但依然存在。差异来源分析表明,区域差距主要来源于群间差距,群内差距影响甚微并伴有缓解趋势,说明数字经济发展逐渐显现“城市群间异质化、城市群内同质化”特征。

(3)19个国家级城市群数字经济发展呈现由弱到强的显著空间集聚特征。2013-2019年全局 Moran's I 指数均为正值且保持稳态上升趋势,反映出城市群数字经济发展空间分布趋同性增强,以低—低集聚为主、高—高集聚次之的局域空间集聚特征始终存在,“低—高集聚模式→高—高集聚模式”、“高—低集聚模式→高—高集聚模式”的两条集聚模式演变路径悄然形成。

图3 2013-2019年19个国家级城市群数字经济联系强度Fig.3 Digital economy connection degree between the 19 national-level urban agglomerations from 2013 to 2019

注:该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2019)1823号的标准地图制作,底图无修改

(4)19个国家级城市群形成了“关联度增强、核心区稳定、边缘区扩散”的空间关联分布格局。在城市群网络联系中,长三角、珠三角湾区、京津冀等地区网络联系地位突出,以其作为关键城市群的“三核心、多中心”竞衡发展格局已然形成;从网络复杂程度看,城市群间的联系网络以“胡焕庸线”为分界线,长三角、珠三角湾区、粤闽浙沿海城市群等东部地区的网络联系较紧密,西北部地区城市群的网络联系则相对稀疏。

上述结论启示,实现城市群协同发展,需要稳步推进城市群数字经济发展,同时,努力缩小城市群数字经济发展的区域差距,缓解城市群数字经济发展的极化现象。鉴于此,提出如下政策建议。

第一,统筹谋划、突出重点,着力打造数字经济发展新优势。坚持“加快推进数字产业化、产业数字化”的重要方略,通过现代信息技术的市场化应用,一方面不断催生新业态、新模式、新产业,形成数字产业链和产业集群,另一方面加快对传统产业全方位、全角度、全链条的改造,助推产业结构优化升级,为加快我国数字经济发展提供源动力。

第二,多元互动、共创共享,全面推进城市群群间数字经济发展协同化。充分发挥龙头城市群的辐射和带动作用,利用城市群“核心—边缘”结构,从多方面增强数字经济生命力,形成互补互助发展模式,带动边缘城市数字经济发展,构建“横向错位发展、纵向分工协作”的区域数字经济发展新格局。

第三,畅通梗阻、破除壁垒,加快实现群内数字经济发展一体化。一要敢于“动奶酪”,打破以行政区为主体的经济发展模式,发挥中心城市和城市群在区域协调发展中的带动引领作用,提高城市群内各区域政策协同水平,打造以城市群为主体的区域数字经济发展新增长极;二要勇于“破难题”,加快推进以要素市场为基础的数字经济发展一体化进程,破除要素流动的体制机制障碍,充分发挥城市群的规模经济效应。