我国灾难性卫生支出标准的界定:基于医疗支出对家庭基本生活消费的影响

张仲芳 刘海兰 刘 星

1.江西财经大学财税与公共管理学院 江西南昌 330013

2.江西财经大学卫生政策与治理创新研究中心 江西南昌 330013

3.广东医科大学医疗保障研究院 广东东莞 523808

2020年,中共中央、国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》,明确提出要健全统一规范的医疗救助制度,建立防范和化解因病致贫、因病返贫长效机制。但我国现有医疗救助政策及实践一方面主要关注低收入的贫困群体,一方面在支出端设置的条件非常严苛,在家庭完全无法解决医疗负担即因病致贫返贫形成既定事实时才给予救助,这样的做法无法发挥预防作用。我国医疗救助制度有必要尽快完善支出端的对象识别机制。国际上普遍使用 “灾难性卫生支出”(Catastrophic Health Expenditure)这一概念和指标对一个国家或地区的家庭因疾病造成的医疗卫生经济负担和财务脆弱风险进行衡量,其中世界卫生组织(WHO)2009年提出的标准使用最广,即一段时间内一个家庭的医疗支出占家庭可支付能力的比例达到40%时,即认定发生了灾难性卫生支出。这一标准的底层逻辑是当阈值达到40%的时候,家庭强制性医疗支出将挤压家庭基本生活消费(生存型消费),造成家庭生活水平下降甚至面临贫困风险。事实上,除WHO提出的这一标准外,国内外研究对于灾难性卫生支出的指标衡量问题存在诸多分歧。该指标的计算公式由分子、分母和阈值组成,其中分母除了可支付能力外,有学者认为可以用家庭总收入、家庭消费支出、家庭可支配收入、非食品支出等数值指代[1-4],40%的阈值则根据研究需要被学者们赋值为0%~60%不等[5-7]。现阶段有必要根据我国具体国情,对灾难性卫生支出标准进行较为科学的界定,为完善我国医疗救助对象识别机制奠定基础。虽然以往研究基于个体医疗服务利用对医疗服务价格敏感度的变化、探索“灾难性卫生支出”指标与“因病致贫”最佳匹配模式等方式对灾难性卫生支出标准进行了一些探讨[8-9],但是并未从灾难性卫生支出这一概念的初衷出发开展研究。因此,本文分析医疗支出对我国家庭基本生活消费的影响,以医疗支出占家庭收入的比例达到多少会对家庭基本生活消费产生“挤出”效应作为我国灾难性卫生支出阈值选择的依据,试图寻找适合我国国情的灾难性卫生支出标准。

1 理论分析与研究假设

1.1 医疗支出强度与家庭基本生活消费

虽然从表面上看,医疗支出与其他消费(包括家庭基本生活消费)同属于家庭消费的项目,医疗支出增多自然会挤压其他消费的空间,另外医疗消费更多代表着受到的疾病冲击更大,身体健康程度的下降会导致收入的减少,从而导致消费水平的下降。但是根据“生命周期”理论,人们会在收入较高的时候通过储蓄等各种方式提前进行预防,从而具有面临风险时实现平滑消费的能力,因此,医疗支出并不会对其他家庭消费产生“挤出”效应,这一理论在我国通过了众多研究的检验。[10-11]但以往研究由于直接用医疗支出作为自变量进行回归,并不能完整刻画医疗支出对家庭财务的冲击程度。本文使用医疗支出强度这一自变量以克服上述问题。医疗支出强度为家庭年度医疗支出占家庭年度总收入的比例,即医疗支出强度=家庭年度医疗支出/家庭年度总收入*100%。根据以上研究结论,可以推测医疗支出强度与家庭基本生活消费之间存在着非线性关系。当医疗支出强度较小时,家庭具有平滑消费能力,不会对家庭基本生活消费产生负面影响;当医疗支出强度较大时,家庭平滑消费能力丧失,对家庭基本生活消费产生负向效应,且随着医疗支出强度的提高,这种负向效应将愈加明显。据此,本文提出第一个假设:

假设H1:医疗支出强度与家庭基本生活消费之间并不是简单的非线性关系,而是存在拐点的非线性关系。

1.2 灾难性卫生支出的阈值

根据WHO提出的标准,强制性医疗支出影响到家庭基本生活时才意味着灾难性卫生支出发生,因此将医疗支出强度对家庭基本生活消费产生负向关系的拐点作为灾难性卫生支出的阈值。由于WHO提出的标准认可度最高,国内外针对中国灾难性卫生支出的研究大多使用40%这一阈值,因此,本文假设当医疗支出强度达到40%时,家庭平滑消费能力将丧失,医疗支出与家庭基本生活消费的负向线性关系开始出现。据此,本文提出第二个假设:

假设H2:医疗支出强度达到40%时,医疗支出开始对家庭基本生活消费产生负向效应。

2 资料与方法

2.1 数据来源

本文使用的是中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)2012年、2014年、2016年和2018年四期的数据。CFPS由北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)实施,样本覆盖25个省(自治区、直辖市),目标样本规模为16 000户,跟踪收集个体、家庭、社区三个层次的数据。除了核心自变量医疗支出强度需要做简单的公式计算外,其他所有涉及变量都可以直接在CFPS个体和家庭板块找到。四期数据的原始样本量为46 471,去除没有户主信息、家庭id缺失和重复的样本和异常值后,最终获得了12 269个家户共28 346个样本的四期非平衡面板数据。所有收入变量均使用2010年的可比价格进行平减,对所有数值较大的变量均进行了上下各1%的缩尾处理。

2.2 模型构建与变量选取

本文采用双向固定效应模型估计医疗支出强度对家庭基本生活消费的影响。基本估计模型如下:

yit=α+β1xit+βjxjit+μi+λt+εit

其中,i和t分别表示个体(家户)和年份,εit表示误差扰动项,μi和λt分别表示个体固定效应和时间固定效应,yit表示因变量,β1表示估计系数,xit表示核心自变量,xjit表示一系列控制变量。

本文的因变量是家庭基本生活消费,即家庭年度食品支出、衣着支出、住房支出三者之和。核心自变量是医疗支出强度,具体表示为家庭年度医疗支出/家庭年度总收入*100%。根据以往研究,控制变量包括家庭存款、家庭净资产、家庭年度工资性收入、家庭年度经营性收入、家庭年度转移性收入、家庭年度财产性收入、家庭年度其他收入、家庭年度人均纯收入、家庭规模等家庭特征变量和户主户口性质(农业户口取值为0,非农业户口取值为1)、户主婚姻状态(在婚,有配偶取值为1,其他情况取值为0)、户主受教育年限(文盲/半文盲取值为0,小学取值为6,根据常规学制赋值)、户主个人年度总收入、户主身体健康状况等户主个人特征变量。另外,考虑到家庭消费情况受地区经济发展水平影响较大,因此将省份虚拟变量也纳入控制变量考虑。

2.3 分析方法

首先,对获得的CFPS 2012年、2014年、2016年和2018年四期数据进行清洗,筛选本文需要的变量,再合并成一份四期非平衡面板数据。然后,借助统计软件STATA17对数据进行分析,采用的分析方法主要是双向固定效应模型和倾向得分匹配法。

3 结果

3.1 基准回归结果

在经过一系列检验后,本研究放弃使用混合效应模型和随机效应模型的原假设,认为应该使用固定效应模型。然后,在固定效应模型中加入时间固定效应,即建立“双向固定效应模型”,另外考虑到家庭消费行为可能受地区影响,因此,也将省份固定效应加以控制。

表1展示了在全样本下使用双向固定效应模型回归的结果。在第(1)列中,我们以家庭基本生活消费为因变量,发现医疗支出强度对家庭基本生活消费产生了显著的正向效应(P<0.05),即家庭医疗支出强度每提升一个百分点,将导致家庭基本生活消费增加20.051元。为验证假设H1的猜想,在第(2)列中加入了医疗支出强度的平方项,发现医疗支出对家庭基本生活消费的正向效应更加明显(P<0.01),系数也提升至108.269,同时平方项的系数显著为负(P<0.05),说明二者之间存在着明显的“倒U型”关系,假设H1成立。根据第(2)列的估计结果,对“倒U型”的拐点进行估算(按照经济学一般做法,拐点处自变量的数值等于自变量系数除以2倍的平方项系数的负数,下文估算方法相同),得出拐点处的医疗支出强度约为71.42%。也就是说,以71.42%为临界值,医疗支出强度与家庭基本生活消费的关系由正向效应转为负向效应,也即灾难性卫生支出的阈值应该在71.42%左右,假设H2不成立。

3.2 稳健性检验

为了得到更加稳健的研究结果,本文使用了不同的方法对可能存在的内生性进行解决。

3.2.1 更换变量

在表1第(3)(4)(5)列中,本研究分别使用家庭年度食品支出、家庭年度衣着支出和家庭年度住房支出来表示家庭基本生活消费,发现医疗支出强度的系数显著为正,平方项的系数显著为负,因此医疗支出强度与家庭基本生活消费之间的“倒U型”关系依然成立。

表1 基准回归结果

3.2.2 取对数

由于家庭收入、支出等变量数值较大,考虑到变量共线性的问题,对家庭收入、支出等变量进行加1后取对数处理,再进行双向固定效应回归。回归结果如表2所示,在第(1)行中,以取对数后的家庭基本生活消费为因变量,显示医疗支出强度对家庭基本生活消费产生了显著的正向影响(P<0.01),同时平方项的系数显著为负(P<0.05),说明二者之间“倒U型”关系依然成立。同样的,在(2)(3)(4)行中,分别以取对数后的家庭食品支出、衣着支出和住房支出为因变量,结果依然保持一致。囿于篇幅,其他控制变量的系数和标准误未展示。

表2 转换模型回归结果

3.2.3 使用倾向得分匹配模型消除样本选择偏误

本文的因变量与核心自变量,即医疗支出强度与家庭基本生活消费之间,可能存在着内生性,虽然健康冲击对于个体和家庭来说具有一定的随机性,但有证据表明,收入、社会资本、受教育水平等要素会对健康产生直接或间接的影响[12-13],也就是说,资源禀赋不足的家庭更有可能面临健康风险。这些证据表明,医疗支出强度对家庭基本生活消费的影响可能不仅仅是因为医疗支出大引起的,而是背后隐藏的众多因素导致的,换句话说,医疗支出强度大和医疗支出强度小的群体本身就具有差异,存在着样本选择偏误。对此,利用倾向得分匹配方法消除样本差异。

由于本文研究不涉及政策实施时间,因此采用混合匹配的方法,即把所有样本打乱后进行匹配。由于前面计算的“倒U型”拐点在70%左右,因此将医疗支出强度大于等于70%的家庭视为实验组,将医疗支出强度小于70%的家庭视为对照组。进入匹配的协变量有家庭人均收入分位数、户主外出吃饭的频率、户主受教育年限等变量,采用最近邻匹配方式。将未匹配成功(offsupport)的样本删除后,共筛选得到27 425个家户样本,再进行双向固定效应回归,回归结果展示在表2第(5)(6)(7)(8)行。

在第(5)行中,本研究使用家庭基本生活消费作为因变量,医疗支出强度的系数显著为正(P<0.01),平方项的系数显著为负(P<0.01),说明二者之间“倒U型”关系依然稳健,计算出拐点处的医疗支出强度为69.09%,证明基准回归模型得到的70%左右的临界值是可靠的。在第(6)(7)(8)行中,同样将因变量更换为家庭食品支出、衣着支出和住房支出,结果依然稳健。

3.3 异质性分析

经过以上研究,可以确定在全样本视角下,医疗支出强度与家庭基本生活消费之间存在着稳健的“倒U型”关系,且拐点在70%左右。因此,全样本下,家庭年度医疗支出占家庭年度总收入的比例达到70%时,可视为发生了灾难性卫生支出。为了使得灾难性卫生支出的标准和医疗救助瞄准机制更加精准,有必要进行异质性分析。城乡二元结构下,城乡差异在研究中往往受到特别重视。另外,有理由相信不同贫富程度的家庭应对健康风险的能力是有差异的。据此,本文对城乡以及不同收入等级的家庭进行了分类,开展异质性分析。

3.3.1 城乡异质性

CFPS各年数据的“国家统计局城乡分类”变量将家庭分为“城市”和“乡村”,本文据此将样本分为城市居民和农村居民两组,分别进行双向固定效应回归。如表3前两列所示,医疗支出强度与家庭基本生活消费的“倒U型”关系集中体现在农村居民家庭,城市居民家庭不显著。说明城市居民家庭面对健康风险时实行平滑消费的能力较强,医疗支出对其家庭基本生活冲击较小。经过计算,农村居民家庭拐点处的医疗支出强度是61.39%。

3.3.2 贫富异质性

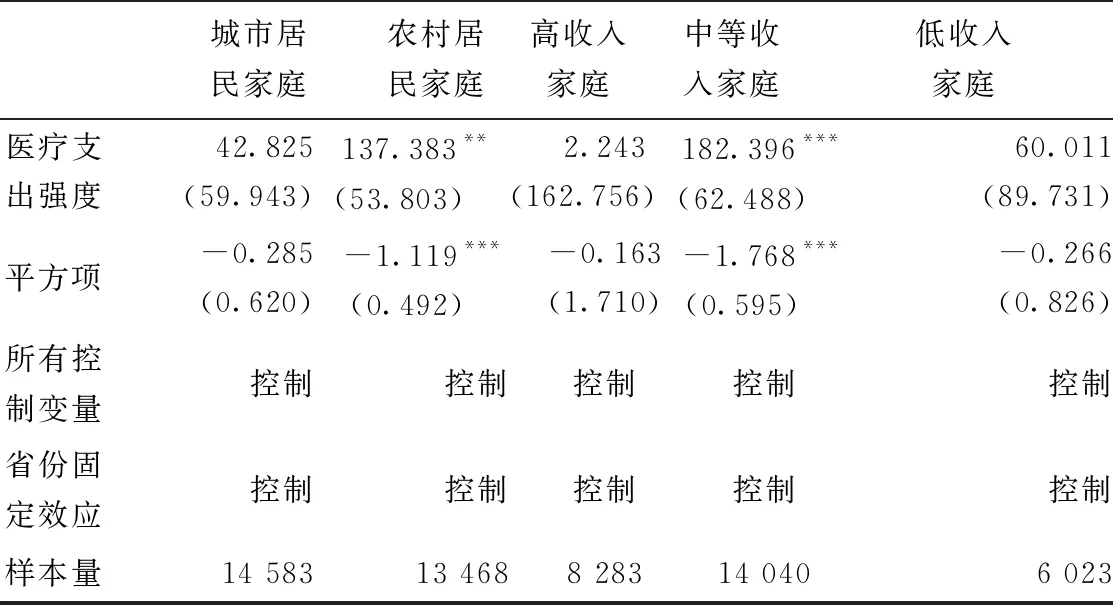

CFPS各年数据中,将“家庭人均收入分位数”这一变量分为“最高25%”“中上25%”“中下25%”“最低25%”四个类型,将家庭人均收入四等分。结合一般研究习惯,将“最高25%”样本定义为高收入家庭,“中上25%”和“中下25%”样本定义为中等收入家庭,“最低25%”样本定义为低收入家庭,分别进行双向固定效应回归。如表3后三列所示,医疗支出强度与家庭基本生活消费的“倒U型”关系集中体现在中等收入家庭,高收入家庭和低收入家庭不显著。经过计算,中等收入家庭拐点处的医疗支出强度是51.58%。

表3 异质性回归结果

4 讨论

4.1 医疗支出强度与家庭基本生活消费之间并不是简单的线性关系,而是存在拐点的“倒U形”关系

本文的实证结果显示,全样本下,医疗支出并没有对我国居民家庭基本生活消费造成负向效应,这一结果符合“生命周期”理论,即家庭会对疾病带来的不确定的医疗支出进行提前预防,在疾病风险发生时,可以通过其他方式进行消解,不至于对家庭的基本生活产生影响。而至于为什么医疗支出反而会对家庭基本生活消费产生正向效应,可能的原因是,当某一家庭成员受到疾病冲击时,会被认为需要摄取更多的营养,因此会提高伙食标准,同时也会从改善衣着、住房条件等方面增强对患者的照顾。尤其是当患者是家庭中的青壮年时,这一表现会更加明显,因为家庭急需患者恢复健康,从而恢复劳动能力,以获得收入。但二者之间“倒U型”的关系显示,医疗支出对家庭基本生活消费的正向效应不是一直持续的,当医疗支出强度达到71.42%左右,超过了家庭的平滑消费能力水平或预期时,医疗支出将对家庭基本生活消费产生负向效应,家庭基本生活水平将受到影响。如果此时救助政策能够介入的话,将使家庭基本生活得到保障,大大降低家庭陷入“因病致贫、因病返贫”的概率。

4.2 医疗支出强度与家庭基本生活消费之间的“倒U形”关系在城乡居民家庭之间和不同收入水平家庭之间存在异质性

城乡异质性分析显示,相比于城市居民家庭,医疗支出强度与家庭基本生活消费之间的“倒U形”关系主要表现在农村居民家庭。可能的原因包括:一是城市医疗、教育、基础设施等公共服务水平更高,居民受到重大健康冲击的概率更小,医疗支出本身更小;二是城乡居民收入差距较大,城市居民收入更高,因此医疗支出对城市居民带来的冲击更小。通过城乡居民家庭医疗支出强度简单统计,这一猜测得到了印证,城市居民家庭平均医疗支出强度为12.44%,而农村居民家庭平均医疗支出强度高达17.99%。

贫富异质性分析显示,医疗支出强度与家庭基本生活消费之间的“倒U形”关系主要表现在中等收入家庭,高收入家庭和低收入家庭都不明显。可能的原因是高收入家庭应对健康风险的能力极强,医疗支出过高也不会对其产生影响,所以不存在拐点。而低收入家庭可能存在两种情况:一是其应对健康风险的能力极低,就算是很小的医疗支出也会对基本生活产生冲击;二是由于经济负担能力非常有限,在面对高额医疗支出时会被迫选择消极治疗甚至放弃治疗,避免出现基本生活受到严重冲击的情况,因此也不存在拐点。

4.3 适合我国国情的灾难性卫生支出标准与WHO提出的标准有所差异

经过本文的测算,全样本下,医疗支出强度与家庭基本生活消费关系的拐点在71.42%左右;农村居民家庭样本下,这一拐点在61.39%左右;中等收入家庭样本下,这一拐点在51.58%左右。不管是全样本还是分样本,灾难性卫生支出的阈值都高于WHO提出的40%,更是远远高于发达国家尤其是北欧国家10%左右的标准。[14-15]这可能与不同国家福利水平、居民消费习惯和不同的计算方式有关。一是虽然我国建立起了庞大的医疗保障网,但是实际保障水平有限,且伴随着医疗费用的不断上涨,居民医疗费用自付部分依然较多,跟发达国家尤其是北欧高福利国家相比,医疗福利水平相对较低。这导致我国居民倾向于对疾病等风险提前进行“预防性储蓄”和理性消费,因此应对疾病风险的能力更强;二是计算方式不同,WHO提出的灾难性卫生支出计算方式是用医疗支出除以家庭可支付能力,一般使用家庭消费支出减去食品支出来指代家庭可支付能力,鉴于我国居民较强的储蓄意识,认为相比于消费支出,家庭收入更能代表我国居民家庭可支付能力,因此,本文设定的灾难性卫生支出计算公式是以家庭收入为分母。从计算公式来说,分子相同,分母不同,产生的比值肯定也会产生差异。

5 建议

5.1 针对重点救助对象的医疗救助政策应该继续实施,且覆盖范围需不断扩大

以往基于收入端的医疗救助对象识别机制下,低保对象、特困人员等群体是重点救助对象,针对这些群体的医疗救助政策应该继续实施。根据本文的研究,低收入群体在面临医疗支出时实行平滑消费的能力很弱,甚至会通过主动抑制医疗需求的方式来避免巨额医疗支出的发生,因此不宜使用支出端的识别机制。另外,基于收入端识别机制的医疗救助政策覆盖范围还需进一步扩大,本文所使用的“低收入”是指人均家庭收入处于“最低25%”的家庭,是一个相对概念,这个标准远远高于低保标准或贫困标准。因此,重点救助范围还需根据财政负担能力适度扩大,从低保对象、特困人员扩大至低收入群体。

5.2 以灾难性卫生支出为指标识别医疗支出型贫困,并根据我国国情制定其标准

建立健全重特大疾病医疗救助制度,除重点救助对象外,对面临高额尤其是超高额医疗支出的医疗支出型贫困群体给予救助,发挥医疗救助的防范作用,警惕重大医疗支出对这些家庭财务带来的风险,本文研究表明,就算是“中下”“中上”收入水平的家庭,也有可能因为医疗支出过大而使基本生活受到冲击,按照以往收入端识别机制,这些家庭可能会被排除在外,而以医疗支出为识别机制的做法则可以避免这些问题。针对这些群体,建议以灾难性卫生支出作为识别条件,具体的指标标准是以家庭年度医疗支出为分子,以家庭年度总收入为分母,阈值在50%~62%之间。另外,可以对城市居民家庭和农村居民家庭设置有差异的阈值,以增强对农村居民家庭的政策倾斜力度。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。