慈善组织两类声誉信息效价对受众捐赠意愿的联合作用 *

刘晓飞 梁晓燕 辛自强

(1 内蒙古师范大学心理学院,呼和浩特 010022) (2 山西大学教育科学学院,太原 030006)(3 中国人民大学心理学系,北京 100872)

1 引言

慈善组织是慈善事业的实施主体,其生存和发展依赖于良好声誉(张冉, 2014)。新世纪以来,网络媒体凭借信息传播和社会互动优势成为慈善组织声誉建构的重要渠道和载体,声誉信息传播渐趋复杂,多源(主流媒体和自媒体)、异质(积极和消极)信息频频交互呈现。然而,声誉信息影响慈善捐赠的研究多关注单一信息的作用(Butera & Horn, 2020),而忽视了网络中多源异质信息的动态集聚与扩散,如媒体发布慈善组织新闻报道后,网民常围绕新闻事件发表评论。基于当前慈善组织声誉信息的传播特点,本研究深入探讨新闻报道影响慈善捐赠时跟帖评论的作用机制,及可能存在的利他人格的调节作用和信任的中介作用,以期为慈善组织网络声誉体系的有效建构提供启示。

1.1 慈善组织声誉信息与捐赠意愿

Web2.0技术打破了传统媒体信息单向传输的局限性,受众开始主动参与信息建构,催生了“新闻报道-跟帖评论”形式的声誉信息。新闻框架理论指出,新闻媒体构造议题会框限受众对世界的主观认知(Gitlin, 2003)。有关慈善组织的消极报道会损害个体的捐赠意愿,但正向宣传的促进作用却很微弱(Butera & Horn, 2020; Jones et al.,2019)。而跟帖评论由用户生成,与具有议程设置特征的新闻报道相比,在反映公众舆论方面有天然优势,更能影响受众。例如,负向评论会降低被试对世界自然基金会的信任及捐赠意愿,但正向评论作用不显著(Wiencierz et al., 2015)。

不同来源信息可以联合影响个体态度(Waddell,2018),跟帖评论也会干扰新闻报道的说服效果。有研究发现,评论会影响读者对新闻内容的判断(Sung & Lee, 2015),特别是负向评论会损害内容可信度,降低受众对所传达观点的认同,诱发更多负向态度(Boot et al., 2021)。与正向评论相比,负向评论对个体的影响更强且被认为更有价值(杜晓梦 等, 2015)。所以,慈善组织负向声誉信息可能对捐赠意愿的损害性更强,但正向信息的促进作用有限。

跟帖评论与新闻报道效价不一致时,不仅负向信息偏好会降低受众捐赠意愿,效价不一致诱发的心理冲突和风险感知也会降低个体行为意向(Byun et al., 2021)。所以在跟帖正向而新闻负向的矛盾情境中,效价不一致带来的心理冲突会加剧负向新闻对捐赠意愿的消极影响;在跟帖负向而新闻正向的矛盾情境中,心理冲突也可能大幅削弱正向新闻本就微弱的积极影响,使捐赠意愿更低。因此,本研究提出假设1:跟帖正向时,新闻负向比新闻正向条件下的捐赠意愿更低;跟帖负向时,新闻正向比新闻负向条件下的捐赠意愿更低。

1.2 利他人格的调节作用和信任的中介作用

信号理论认为,沟通中信号是否有效部分取决于接收者的个体特质,如动机和预设观念(Connelly et al., 2011; Spence, 1973)。基于此,本研究引入利他人格和信任,以考察慈善组织声誉信息影响捐赠意愿的个体差异。

慈善组织声誉对个体捐赠的作用可能因人而异。虽然有效利他主义宣称,助人时人们会关注自己的付出所带来的助人效益(Berkey, 2021;Caviola et al., 2021)。但Berman等(2018)发现,一些捐赠者的决策依据并不是慈善组织有效性而是个人主观偏好,他们推断这些捐赠者可能不重视慈善行为结果,不追求行为效益最大化。该推论反驳了有效利他主义的观点。从利他动机的视角看,有效利他行为的发生需要建立在个体关注他人利益的基础之上。只有以他人为导向的捐赠者才可能基于声誉信息评估慈善组织的有效性和可信性,以保证捐赠最大化惠及受助者。

利他人格是一直考虑他人福祉,并按照使他人受益的方式行动的倾向,高利他者更倾向于在他人导向或道德原则(非外在奖励或惩罚)的驱使下做出利他行为(Carlo et al., 1991)。Rushton等(1981)认为个体在具体利他行为频率上的一致性可以彰显利他人格,且自我报告利他得分与共情关注(指向他人的利他情绪)显著正相关(Cernadas-Curotto et al., 2022; Guo et al., 2019)。这种利他性会影响人们对慈善组织声誉信息的加工。精细加工可能性模型指出,动机是信息精细加工的重要前提,缺乏动机时信息更可能被知觉为简单线索,只有高动机个体才可能审慎细致地加工信息(Petty & Briñol, 2012)。

综上,高利他人格者更可能细致评估慈善组织声誉信息,在效价不一致时感受到更强的心理冲突,并表现出负向信息偏向(杜晓梦 等, 2015;Hilbig, 2009)。因此,跟帖效价在新闻效价影响高利他人格者捐赠意愿时的调节作用与假设1一致。本研究提出假设2a:对于高利他人格者,跟帖正向时,新闻负向比新闻正向条件下的捐赠意愿更低;跟帖负向时,新闻正向比新闻负向条件下的捐赠意愿更低。而低利他人格者不关心慈善组织有效性,缺乏信息精细加工的动机,效价不一致时的心理冲突和负向信息偏好均难以体现。因此,本研究提出假设2b:对于低利他人格者,不论跟帖正向还是负向,与新闻正向相比,新闻负向条件下低利他人格者的捐赠意愿均更低。

声誉是信任的依据。消费者评价构成的声誉作为商家可信性和能力的标志可影响其销售业绩(Jiao et al., 2021)。对于慈善机构,信任不仅是慈善捐赠的先决条件,还是预测个体持续捐赠的重要前因(Hou et al., 2017; Kassim et al., 2019)。Schultz等(2019)发现,慈善组织声誉能通过信任影响个体捐赠、志愿服务等行为。由此推断,新闻和跟帖效价亦可通过信任影响捐赠。高利他人格者为保证捐赠效益最大化,更可能根据声誉信息选择可信赖的慈善机构进行捐赠,信任起中介作用;而低利他人格者不关心慈善机构有效性,决策更主观且不依赖组织信任。因此,本研究提出假设3:只有慈善组织声誉信息影响高利他人格者捐赠意愿时,信任才发挥中介作用。

2 研究1:慈善组织声誉信息对个体捐赠意愿的影响

2.1 慈善组织声誉信息材料的编制与评估

慈善组织声誉信息的实验材料通过替换和调整网页界面中的新闻和评论内容(虚构慈善组织“XXX慈善基金会”名称;根据点赞数保留三则一致评论;去除广告和推荐新闻等无关因素)编制而成,打开和阅读完全基于网页浏览器完成。材料编制遵循虚拟情境的“心理真实性”原则,未完全匹配背景信息(Zloteanu et al., 2018)。

新闻和跟帖效价通过新闻报道和跟帖评论的正负性质进行操纵。新闻效价为慈善组织正向或负向的新闻报道,字体、文体等无关因素均进行了匹配。正向新闻为:“XXX慈善基金会,于2015年被民政系统评定为4A级质量认证”;负向新闻为:“人民法院公开审理XXX慈善基金会秘书长XX集资诈骗案”。跟帖效价为三则一致正向或负向跟帖评论,新闻网站具有通过点赞数置顶三则最热评论的机制,故以此反映公众舆论。正向跟帖如:“我参加过XXX活动,我认为他们办的活动很吸引人也很有效”。负向跟帖如:“慈善完全成了出名的捷径,甚至成了诈骗行业新的增长点”。

慈善组织声誉信息有效性和真实性检验。通过问卷星请35名大学生对4组声誉信息进行评定。问题1(“你认为关于‘XXX慈善基金会’的新闻报道/跟帖评论体现了怎样的态度倾向?”)用于评估有效性。新闻(正向: 4.30±0.62; 负向:2.00±0.80)或跟帖(正向: 4.01±0.68; 负向: 1.79±0.99)正向时比负向时传达的态度更积极(t新闻=11.69,t跟帖=9.99,ps<0.001),说明实验材料有效操纵了新闻和跟帖效价。问题2(“你认为新闻报道/跟帖评论是真实的吗?”)用于评估真实性。被试对不同条件下的新闻报道(正向: 3.66±0.62; 负向: 3.83±0.62)和跟帖评论(正向: 3.69±0.81; 负向:3.37±0.56)均有显著的真实性感受且差异不显著(Ms>3.00,ps<0.001;t新闻=-1.50,t跟帖=1.60,ps>0.05)。

2.2 慈善组织声誉信息对个体捐赠意愿的影响

2.2.1 被试

采用G*Power3.1软件估算样本量(Faul et al.,2007)。对于2×2的被试间设计,在α=0.05,1-β=0.80,f=0.30时需被试126人。从山西省三所高校招募大学一年级学生参加实验,有效被试128人,其中男生53人、女生75人。

2.2.2 实验设计及材料

采用2(新闻效价:正向、负向)×2(跟帖效价:正向、负向)被试间实验设计,因变量为捐赠意愿。新闻和跟帖效价的操纵:呈现“新闻报道-跟帖评论”形式的慈善组织声誉信息网页。捐赠意愿测量:使用模拟捐款的情境问卷,要求被试在0~100元之间填写捐款金额。

2.2.3 实验程序

在正式实验中,随机分配被试到各实验组,主试介绍实验要求后,指导被试打开对应的网页材料开始实验;材料阅读完毕后主试发放募捐倡议书测量被试的捐赠意愿;最后要求被试填写人口学信息并领取实验报酬。

2.2.4 结果

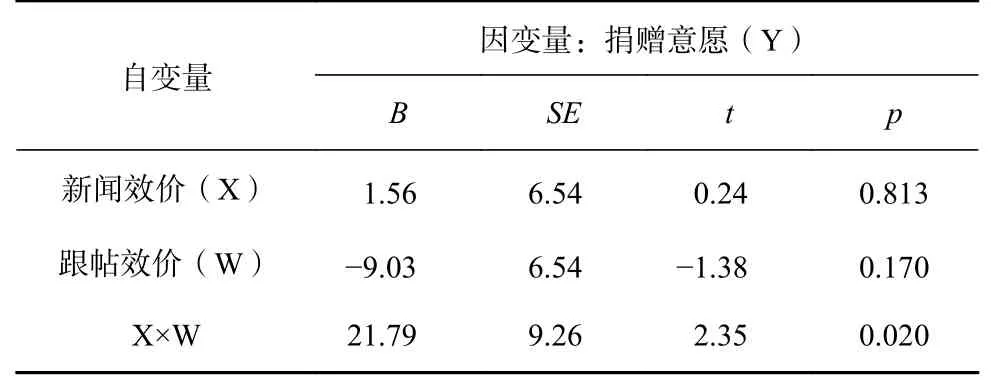

通过PROCESS 3.0中的模型1检验新闻效价影响捐赠意愿时跟帖效价的调节作用(见表1),采用偏差校正的百分位Bootstrap方法,重复取样5000次,计算95%的置信区间。

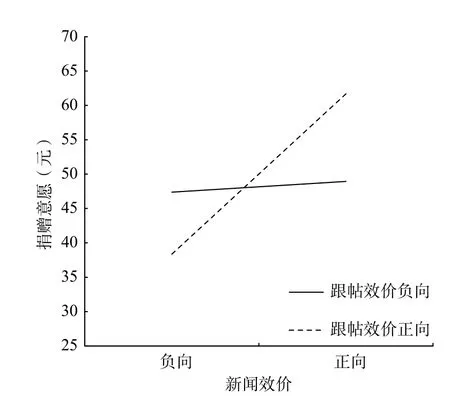

新闻效价、跟帖效价及其交互项预测捐赠意愿的回归模型整体拟合良好[R2=0.09,F(3, 124)=4.31,p=0.006],且根据表1可知,捐赠意愿对新闻和跟帖效价交互项的正向回归显著(t=2.35,p=0.020),说明跟帖效价能够调节新闻效价对捐赠意愿的影响。进一步分析显示:跟帖负向时新闻效价对捐赠意愿的作用不显著;跟帖正向时,与新闻正向相比,新闻负向条件下的捐赠意愿更低(t负=0.24,p=0.813;t正=3.57,p<0.001),见图1。

表 1 跟帖效价调节作用检验

图 1 新闻效价影响捐赠意愿过程中跟帖效价的调节作用

3 研究2:利他人格的调节作用和信任的中介作用

3.1 被试

采用G*Power3.1软件估算样本量。对于2×2×2的被试间设计,在α=0.05,1-β=0.80,f=0.30时需被试167人。山西省两所高校191名大学生参加了实验,有效样本187人,大一、大二、大三年级各有35、107和45人;男生和女生各有77和106人,4人性别数据缺失。

3.2 实验设计

采用2(新闻效价:正向、负向)×2(跟帖效价:正向、负向)×2(利他人格:高分组、低分组)的被试间实验设计,因变量为捐赠意愿。

3.3 实验材料与测量工具

新闻和跟帖效价的操纵,同研究1。操纵有效性检验结果显示:新闻(正向: 4.23±0.45; 负向:2.18±0.65)或跟帖(正向: 4.04±0.45; 负向: 1.43±0.50)正向时比负向时传达的态度更积极(t新闻=25.07,t跟帖=37.56,ps<0.001),说明新闻和跟帖效价操纵有效。

利他人格的测量。采用Rushton等(1981)编制,汤舒俊等(2015)修订的利他人格自陈量表,单维结构,17个题目,5点计分(1=“从不”,5=“很经常”),分数越高表示个体的利他人格水平越高。本研究中Cronbach’s α系数为0.91。根据总均分前、后30%的标准对被试进行高、低分组。

信任的测量。改编自望海军(2012)有关品牌信任的测量题目,如“我相信XXX慈善基金会”,单维结构,4个题目,7点计分(1=“非常不赞同/相信”,7=“非常赞同/相信”)。分数越高表示个体对慈善组织的信任程度越高。本研究中Cronbach’s α系数为0.91。

捐赠意愿的测量。使用模拟捐款的情境问卷,0~100元间隔10元的11点计分。

3.4 实验程序

发放利他人格问卷,回收有效问卷350份,根据项目总均分高低分组后,邀请两组被试参与正式实验,实际参与191人(有效被试187人,其中高分组95人,低分组92人),分别将两组被试随机分配至不同实验条件,后续流程同研究1。

3.5 结果

3.5.1 检验利他人格的调节作用

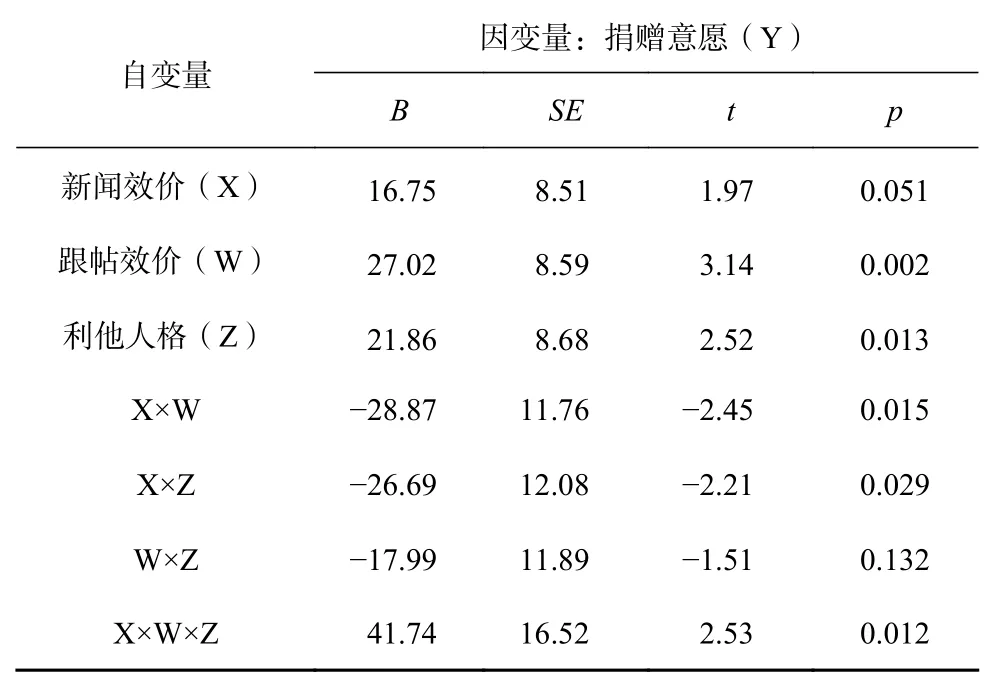

通过PROCESS 3.0中的模型3检验新闻和跟帖效价影响捐赠意愿过程中利他人格的调节作用(见表2),其中自变量为新闻效价,调节变量为跟帖效价和利他人格,因变量为捐赠意愿。采用偏差校正的百分位Bootstrap方法,重复取样5000次,计算95%的置信区间。

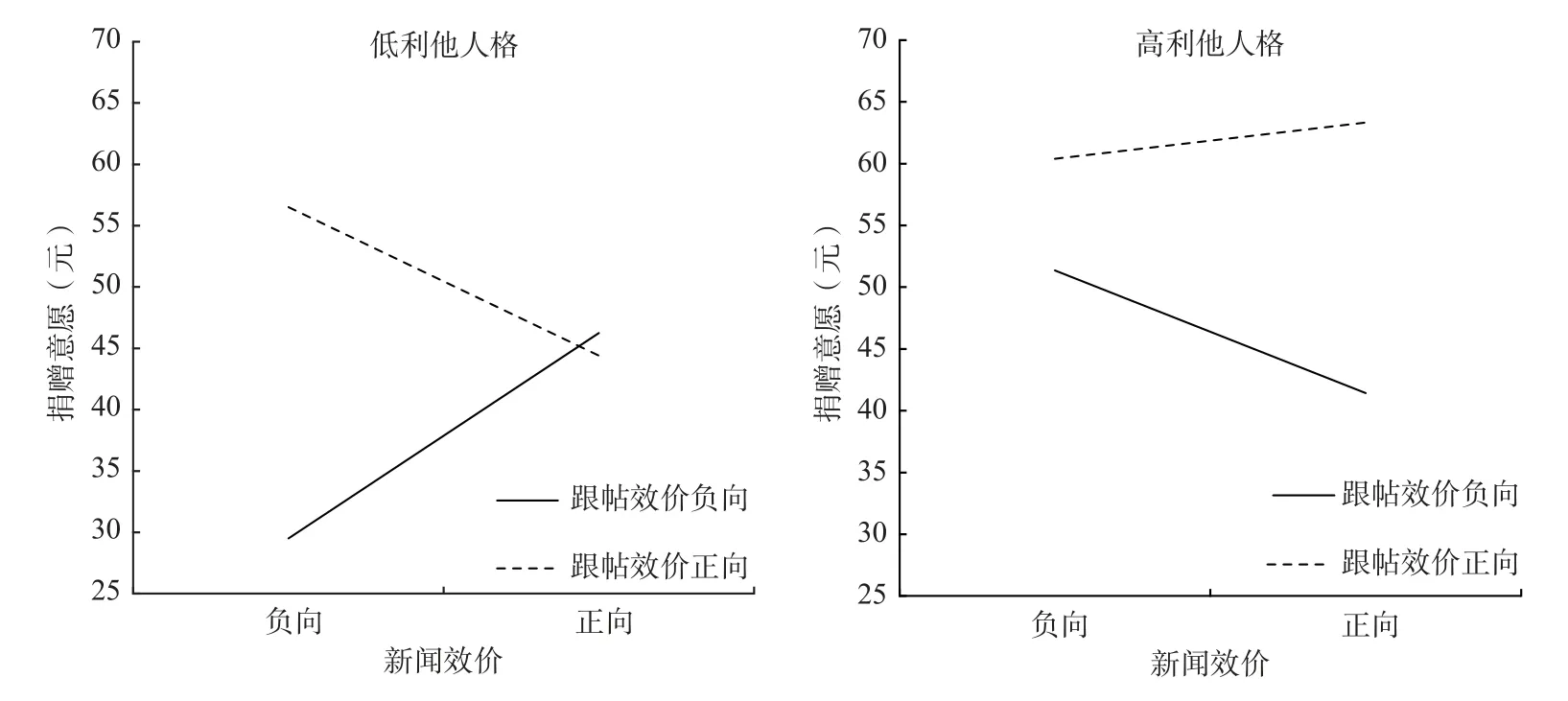

新闻效价、跟帖效价、利他人格及其交互项预测捐赠意愿的回归模型整体拟合良好[R2=0.12,F(7, 179)=3.54,p=0.001],且根据表2可知,捐赠意愿对利他人格、新闻和跟帖效价交互项的正向回归显著(t=2.53,p=0.012),说明利他人格能显著调节新闻和跟帖效价对捐赠意愿的影响。进一步检验显示:对高利他人格者,不论跟帖正向还是负向,新闻效价对捐赠意愿的影响均不显著(t负=-1.16,p=0.248;t正=0.38,p=0.707)。对低利他人格者,跟帖负向时新闻正向比新闻负向条件下的捐赠意愿更高,跟帖正向时新闻效价对捐赠意愿的作用不显著(t负=1.97,p=0.051;t正=-1.49,p=0.137),见图2。

图 2 新闻和跟帖效价影响捐赠意愿过程中利他人格的调节作用

表 2 慈善组织声誉信息对不同利他人格者捐赠意愿的影响

3.5.2 检验信任的中介作用

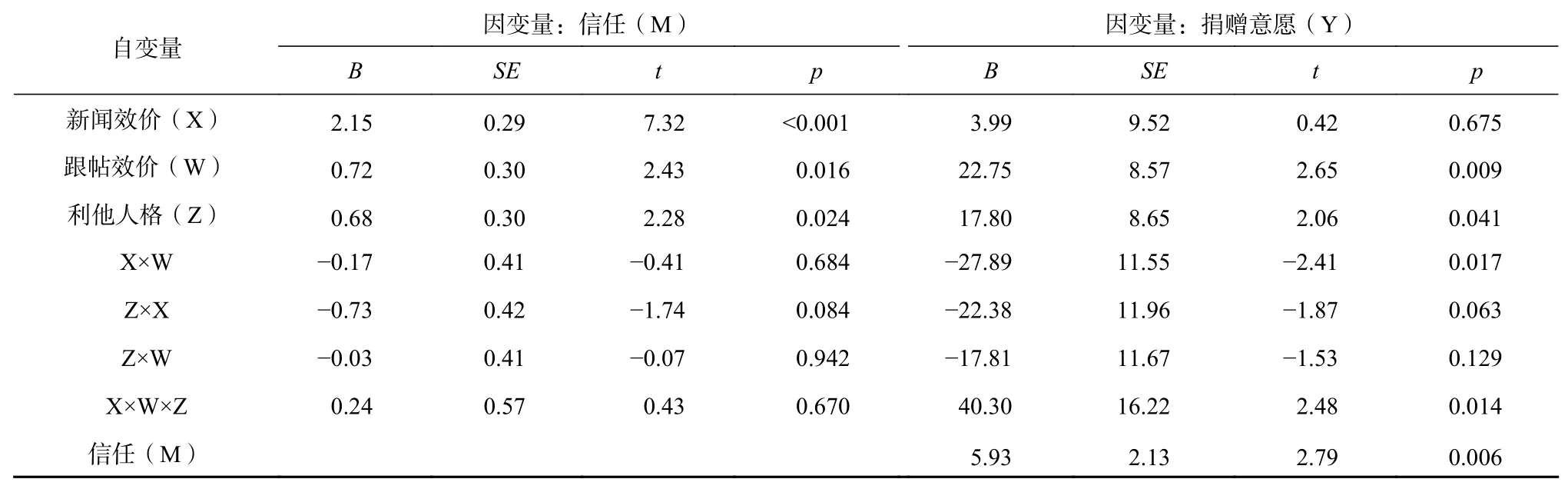

采用PROCESS 3.0中的模型12,在模型3的基础上增加信任(M)进一步探讨利他人格、新闻和跟帖效价影响捐赠意愿过程中信任的中介作用(见表3)。

利他人格、新闻效价、跟帖效价及其交互项预测信任的回归模型[R2=0.51,F(7, 179)=26.66,p<0.001]以及加入信任后共同预测捐赠意愿的回归模型[R2=0.16,F(8, 178)=4.19,p<0.001]均拟合良好。根据表3可知,新闻效价显著正向预测信任(p<0.001)且信任对捐赠意愿的预测作用也显著(p=0.006),说明新闻效价影响捐赠意愿过程中信任的中介作用显著,中介效应占总效应的比值为0.76。而信任对利他人格、新闻和跟帖效价交互项的回归均不显著(ps>0.05),说明利他人格和跟帖效价不调节信任的中介作用。但捐赠意愿对利他人格、新闻和跟帖效价交互项的回归显著(t=2.48,p=0.014),说明加入信任变量后,利他人格和跟帖效价依然调节新闻效价对捐赠意愿的直接影响。进一步检验显示:对高利他人格者,跟帖正向时新闻效价对捐赠意愿影响不显著,跟帖负向时新闻正向比新闻负向条件下的捐赠意愿更低(t正=-0.72,p=0.472;t负=-2.06,p=0.041);对低利他人格者,跟帖负向时新闻效价对捐赠意愿影响不显著,跟帖正向时新闻正向比新闻负向条件下的捐赠意愿更低(t正=-2.65,p=0.009;t负=0.42,p=0.675)。

表 3 信任的中介作用检验

4 讨论

4.1 慈善组织声誉信息对捐赠意愿的影响

研究发现新闻和跟帖效价联合影响捐赠意愿,再次验证了慈善组织声誉信息在捐赠决策中的重要性(Jones et al., 2019; Wiencierz et al., 2015)。且跟帖评论影响新闻报道说服效果的心理机制表现为个体对信息的“负性偏向”,即个体在印象形成、知觉、记忆、决策等领域,负向信息、事件或刺激对人类认知、情感和行为的影响比正向的更强(Hilbig, 2009)。本研究构建了易于诱发负性偏向的效价矛盾情境,信息不一致会带来心理冲突和不确定感,人们规避不确定性的倾向(徐富明 等, 2012; Byun et al., 2021)放大了个体对慈善组织声誉信息的负性偏向,在更大程度上降低了捐赠意愿。研究中正向跟帖对负向新闻的无效干扰以及负向跟帖对正向新闻的有力冲击,均体现了负向信息对个体捐赠的强势影响,暗示负性偏向这种广泛存在于信息社会传递中的心理机制(张梅 等, 2021; Bebbington et al., 2017),也存在于个体的慈善组织声誉信息加工过程中。

4.2 利他人格的调节作用

利他人格调节新闻和跟帖效价对捐赠意愿的影响。信号理论认为,信号接收者的个体特质会制约信号的有效性(Connelly et al., 2011; Spence,1973)。利他人格反映了个体以他人为导向关心他人利益的倾向(Rushton et al., 1981)。根据精细加工可能性模型(Petty & Briñol, 2012),低利他人格者较少关心他人福祉,缺乏精细加工声誉信息的动机,因此对声誉信息的负向偏好不会显现。结果验证了这一猜想,“负向新闻-正向跟帖”的冲突情境中,负向新闻的消极影响被正向跟帖的积极效应掩盖,导致跟帖正向时新闻效价作用不显著;而“正向新闻-负向跟帖”的冲突情境中,负向跟帖也未能大幅削弱正向新闻的积极影响,新闻正向比新闻负向时个体的捐赠意愿更高。这说明低利他人格者不偏好负向的慈善组织声誉信息。

高利他人格者为确保捐赠最大化惠及受助者,倾向于精细化加工声誉信息,并将信息效价作为决策依据。因此,慈善组织声誉信息影响高利他者捐赠意愿时,可能存在信息的负向偏好。但本研究发现,对于高利他人格者,不论跟帖正向还是负向,新闻效价的作用均不显著。原因可能是:其一,仅具备动机的高利他人格者,若缺乏精细加工的其他条件,如能力、认知资源等,也可能通过边缘路径进行决策(Petty & Briñol,2012),决策依据将基于启发式线索(如信息来源)而非有力论据(如信息效价),消费者在可以跟随专家或者大众观点做出决策的情况下,信息说服力的强弱往往不产生影响(蒋多 等, 2011);其二,利他人格中关注他人利益的倾向性不仅能为个体加工慈善组织声誉信息提供动机,更可能直接影响捐赠意愿。总之,慈善组织声誉信息对不同利他人格者捐赠意愿的作用差异,体现了信息传播的“有限效果论”,验证了信号理论的观点,即信息对个体的影响会受到特质因素的制约(Connelly et al., 2011)。

4.3 信任的中介作用

信任是个体捐赠的前因,慈善组织的公益广告、质量认证和组织形象等都可通过提高个体信任增加捐赠(Adena et al., 2019; Bilgin & Kethüda,2022)。本研究发现,个体指向慈善组织的信任可以中介新闻效价对捐赠意愿的影响。但这种影响并不总是有效,Chapman等(2021)认为只有真正关心受助者获益的利他者才会评估慈善组织有效性,并通过信任影响捐赠。本研究未能验证该猜想,利他人格和跟帖效价对新闻报道与捐赠意愿间关系的调节作用不通过信任发生。原因可能与信息加工方式有关,对慈善组织的信任建立在通过中心路径精细加工其声誉信息的基础上,但实现中心路径需要满足诸如动机、能力和环境等多方条件,只具备动机的利他人格并不能保证个体对慈善组织进行可信性评估。研究结果既肯定了信任的作用,也说明个体捐赠动机具有多样性,信任不是必要条件(Chapman et al., 2021)。

4.4 研究不足与展望

本研究存在以下不足。一方面,本研究新闻(跟帖)正向和负向条件对比的实验设计无法比较正、负向信息的不对称影响,未来旨在揭示正向和负向信息不对称影响的研究中应设置中性信息对照组。另一方面,除信息的“负性偏好”外,不同利他人格者也可能偏好特定来源信息(Shen & Bigsby, 2013),未来可探讨慈善组织声誉信息影响个体捐赠的其他心理机制。

5 结论

(1)跟帖效价调节新闻效价的说服效应,仅跟帖正向时,正向新闻比负向新闻对捐赠意愿的影响更强;(2)对不同利他人格者,跟帖效价调节新闻效价与捐赠意愿之间关系的调节作用不同,仅低利他人格者在跟帖负向时,正向新闻比负向新闻对捐赠意愿的影响更强;(3)信任能中介新闻效价对捐赠意愿的影响,但利他人格和跟帖效价的调节作用不通过信任产生影响,只能直接作用于捐赠意愿。

致谢 本研究的实验完成于山西大学教育科学学院,感谢山西大学省级大学生创新创业训练项目组成员陈琰、卫思佳、郅永凯、刘洋。