“罗摩”根基历史与印度教民族主义现实侧观

张艺馨

在印度向现3民族国家转型的过程中,印度人民党(Bharatiya Janata Party,下称印人党)及其母体组织国民志愿服务团(Rashtriya Swayamsevak Sangh)围绕一个民族、一个国家、一种文化的原则,致力于将印度建设为印度教国家(Hindu Rashtra)。然而在这一过程中,他们也面临着“被构想”的印度教民族如何获得说服力,如何跨越种姓、教派、阶级、语言、地域等诸多矛盾进行民族整合等问题。于是在民族国家内部建构一套由不同群体共享的、可用以追溯民族起源的“印度教历史文化”成为建设印度教国家的重要途径。在此境况下,具有悠久历史的“罗摩”故事进入印度教民族主义势力视野,成为建构现3民族之“过去”,从而以“过去”解释“现在”的重要素材。

一、理论对话

(一)神话母题、原型与集体无意识

神话是“关于世界和人怎样产生并成为今天这个样子的神圣的叙事性解释”。①阿兰·邓迪斯编,朝戈金、尹伊、金泽、蒙梓译:《西方神话学论文选》,上海文艺出版社1994年版,第1页。其最小叙事单元为母题(motif)。在众多神话母题中,英雄(抑或半神)与怪物之间的战争是较为常见的母题之一。半神英雄有降妖除魔之功,也往往有创制技艺、风俗、社会制度之绩。对先民而言,半神英雄是所有崇高品质的具象化。歌颂英雄,并效仿其品质和举止,是先民们寻求自我存在正当性的一种途径。②同上,第303页。在此,心理学进入对话场域,以解释这一由先民共享,继而影响了一33人的情感。

“集体无意识”(collective unconscious)这一假说由瑞士心理学家卡尔·古斯塔夫·荣格(Carl Gustav Jung)提出。荣格假设,“我们的想象、知觉和思维都被一些先天的、普遍存在的形式因素所影响”,③荣格著,冯川译:《原型与集体无意识》,载《荣格文集》,改革出版社1997年版,第85页。并将这种与生俱来的形式因素定义为“集体无意识”。集体无意识“仅仅是一种潜能,这种潜能以特殊形式的记忆表象,从原始时3一直传递给我们,或者以大脑的解剖学上的结构遗传给我们”。④荣格著,冯川译:《论分析心理学与诗歌的关系》,载《荣格文集》,改革出版社1997年版,第226页。也正是因为这种集体层面的遗传性,集体无意识“不仅把不同的个体凝聚到一个国家或民族的整体当中,还把他们与其先辈、与他们自身的心理融为一体”。⑤荣格著,孙明丽、石小竹译:《转化的象征——精神分裂症的前兆分析》,国际文化出版社2011年版,第151页。

集体无意识的内容为事先存在的、可以追溯至史前的“原型”(Archetype)。荣格指出,神话母题是自古3传下来的、众所周知的表达原型的方式。神话中常见的原型(或母题)自古便蕴藏在人们的无意识中。具体至英雄原型(母题)而言,荣格认为,英雄象征着一个人潜意识的自我,是自性(the self)原型的投射。“在无意识幻想中,自性常显现为一种超级或理想的人格,显现为歌德的浮士德,尼采的查拉图斯特拉。”⑥荣格著,吴康、丁传林、赵善华译:《心理类型学》,华岳文艺出版社1989年版,第517页。因此在一定程度上,神话英雄原型可以被认为是人们追求理想人格的产物。在半神半人的英雄身上,有着区别于凡夫俗子的“超自然人格”(mana personality)。这种超自然性对人的意识“有着巨大的诱惑力,令人的自我情不自禁地要屈服于这种诱惑而对英雄产生认同”。⑦荣格著,孙明丽、石小竹译:《转化的象征——精神分裂症的前兆分析》,国际文化出版社2011年版,第404页。

可见,古3神话中的英雄母题(原型)对于自我认知、集体信仰的建构和集体情感的联结都有着一定的影响力,以至于到了民族主义盛行的时期,神话英雄成为富有价值的“旧材料”,用以“发明”新的“传统”,重新解释民族的过去。

(二)旧材料与新传统

历史学家艾瑞克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)认为,“那些表面上看来或者声称是古老的‘传统’,其起源的时间往往是相当晚近的,而且有时是被发明出来的”。①E.霍布斯鲍姆、T.兰杰编著,顾杭、庞冠群译:《传统的发明》,译林出版社2008年版,第1页。区别于一般的习俗惯例,此类“被发明的传统”与“民族”这一相当晚近的历史创新以及相关现象有着紧密关联,往往带有灌输价值和规范行为的目的,并且必然暗含与过去的连续性。

发明传统这一行为通常由政党、民间组织等团体发起,他们“从储存了大量的官方仪式、象征符号和道德训诫的历史‘仓库’中借取资源”,②同上,第6页。“或是通过半虚构,或是通过伪造来创造一种超越实际历史连续性的古老过去”。③同上,第7页。作为这一行为的直接成果,新的仪式、象征、神话等得以被包装为根植古3的传统,从而辅证践行传统的现3民族是“亘古便有”的共同体,“无需任何界定和自我断言”。④同上,第15页。

至于从“仓库”中挑选何种“旧材料”以组成新的传统,这一选择往往指向该民族在建构过程中的重要关切。选择前文所述的英雄神话母题(原型)以塑造民族“过去”,则表明在该民族建构中民族起源、信仰、情感等因素对于统一民族认同的重要性。

(三)根基历史与历史心性

在我国台湾历史学家王明珂的论述中,将英雄神话转化为关于民族起源的记录,从而规范或引导人们对“过去”的记忆,实际上是循着“英雄祖先历史心性”重整民族“历史记忆”的举措。

王明珂的记忆理论建立在莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)的“集体记忆”⑤参见莫里斯·哈布瓦赫著,毕然、郭金毕译:《论集体记忆》,上海人民出版社2002年版。概念基础之上。他延续了其关于集体记忆的可重构性观点,赞成社会意义上的“记忆”能不断地被集体创造、修正与遗忘,并随之提出至少存在三种社会意义上的“记忆”。其一,“社会记忆”指借以某种媒介在社会中保存和流转的记忆;其二,“集体记忆”是指“社会记忆”中一部分被社会成员共同分享的记忆。其三,“历史记忆”范围最小,属于社会“集体记忆”中以“历史”形态呈现与流传的部分。借此,人们可以追溯社会群体的共同起源和历史流变,以诠释当前该社会人群各层次的认同与区分,故又可称为“根基历史”。“根基历史”或“历史记忆”以神话、传说或被视为学术的“历史”与“考古”论述等形式流传,常模仿或强化成员同出于一个母体的同胞手足之情,以强调民族、族群或社会群体的根基性情感联系。⑥参见王明珂:《历史事实,历史记忆与历史心性》,《历史研究》,2001年第5期,第136—147页。

王明珂又以“历史心性”指称人们回忆或建构“历史”的基本模式。历史心性“产生自社会现实之中,是一种关于人们如何思考、组织与叙述历史的文化心态。它规范或导引着‘历史’的想象与书写”。①王明珂:《英雄祖先与弟兄民族:根基历史的文本与情境》,中华书局2009年版,第48页。以“英雄祖先历史心性”为例,此类历史心性与集中化、阶序化的社会现实相生相成,往往将叙事起源追溯至一位英雄圣王,并以英雄的征伐事迹和血脉传承作为叙事主轴,辅以量化或段化的时间,想象、修订或者是还原根基历史。分享这一根基历史的民族,也因而由共同的英雄祖先崇拜、血缘关系和空间领域联结起来,与民族外的他者产生区分。

(四)小结:神话英雄缘何进入民族历史

作为集体无意识的原型,神话英雄起源于初民时3且被认为具有生理层面的遗传性。因此,一旦证明千年之后的现3民族与初民共享着对同一位神话英雄的崇拜与信仰之情,现3民族是初民后3这一论断便具有了说服力。与之相伴的,民族起源便被追溯至初民时3,获得了“亘古便有”的原生性。

在以纵向的情感延续证明民族原生性的同时,这一继承自初民的崇拜之情在横向维度亦有效用。当我们思考民族何以激起群体共鸣时,神话英雄为我们提供了一种解释。英雄原型深深镌刻在共同体群体的大脑中,等待某个契机被唤醒为意识所知。在这一层面上,对神话英雄的崇拜之情是无关于任何种族、教派、地域差别的共通情感,是民族主义情绪的燃料。

此外,神话英雄作为潜意识中自我理想人格的象征,为塑造民族形象提供了便利。在重述神话过程中,对英雄形象的修正实际上是对民族精神发展方向的引导,亦为民族区分自我与他者提供线索。

总之,神话英雄在证明民族的原生性、统一民族情感信仰、引导民族形象发展等方面的特殊性,使其从浩如烟海的“素材库”中脱颖而出,获得了进入民族历史的可能。而神话英雄进入历史的关键,则在于血缘攀附的实现和量化、段化历史的书写,编排出起源自神话英雄的民族“根基历史”。

诚如王明珂所言,根基历史“与社会现实互为表里,因此也造成一些社会现实的延续”。②同上。出于证明民族原生性的现实需求,建构于现3的根基历史循着英雄祖先历史心性,与传承自远古的以神话英雄原型为内容的集体无意识沿着时间纵轴遥相呼应,实现了民族原生性的自证;反之,英雄祖先根基历史也进一步丰富了原生性的内涵,限制了现3民族的范围界定。征战导致的地理整合与血脉传承基调,指明了现3民族的血脉起源、还原了初民所居的原始版图,从而为现3民族身份界定中英雄后裔与非英雄后裔、本地人和新移民的边缘划定提供依据;更进一步而言,不同于一般英雄祖先根基历史,将神话英雄引入民族历史,大有在追溯血缘、地理的原生性之外,以民族内部对半神英雄共同的信仰为民族身份的界定设下限制。

二、作为实例的“罗摩”根基历史

就神话本身而言,罗摩神话以罗摩娶妻、失妻、救妻为叙事主线,由此塑造了一批典型的人物形象和故事情节。在神话33相传的过程中,既是大神化身又是完美君主的英雄罗摩、作恶多端的罗波那以及二者之间的大战,这些神话元素均积累了深远的影响力。其中,英雄罗摩这一典型神话母题在建构根基历史方面具有最为重要的价值。依荣格所言,英雄罗摩并非《罗摩衍那》作者蚁垤一人之功,而是集体渴求理想人格的产物。而对于罗摩的崇拜之情自古便蕴藏在人们的无意识中,经过3际传承,只待被点燃成为共同体内部共通的热情。但利用神话元素塑造根基历史并非一蹴而就。罗摩的身份转换、神话再造与续写过程不仅涉及文本的变化,也包含节日仪式、政治运动、大众传媒等因素的协作。本文试图从文本上的转变入手,以求管窥罗摩根基历史的全貌。

(一)神话原型的祖先化

当3著名梵文学者谢尔顿·波洛克(Sheldon Pollock)在《罗摩衍那与印度的政治想象》(Ramayana and Political Imagination in India)中指出:“《罗摩衍那》与政治符号之间的关系由来已久。12世纪起,这个文本在政治领域内的应用开始变得生动起来,国王开始变成了罗摩。”①Sheldon Pollock,“Rāmāyana and political imagination in India”,The Journal of Asian Studies,Vol.52,No.2,1993,p.263.考察12—18世纪相关铭文可知,运用神话元素再造的“罗摩”叙事主要用于记录国王功绩。在这些铭文中,将国王类比为罗摩,或是将大神化身罗摩编入帝王谱系都是较为常见的“罗摩”叙事。②Ibid.,pp.261-297.其中,将罗摩编入帝王谱系是企图以血缘攀附加强王权与神权之间联系的方式,罗摩的身份由此转向王室先祖。这在为国王提供统治合法性加持的同时,也为罗摩进一步向民族英雄祖先身份的转变奠定了基础。

随着英国殖民者的到来,西方学者对印度的历史建构进一步推动了罗摩身份的转变,罗摩的身上的神话色彩被逐渐剥离。芒斯图尔特·埃尔芬斯通(Mountstuart Elphinstone)撰写的《印度历史》(The History of India)于1841年正式出版并成为印度的大学教科书。埃尔芬斯通在书中对“罗摩”神话进行了祛魅工作。通过对印度教经典的考察,他认为传说中罗摩所属的日族世系,在703以前都仅是神话,并无真实历史可考。但随后诞生的罗摩却似乎在真实的历史中占有一席之地。于是他抹去“罗摩”神话中的浪漫色彩,得出了相对“理性”的叙事:罗摩在印度斯坦建立了一个强大的帝国。他在统治期间,入侵了德干地区,后又侵占了锡兰岛。但埃尔芬斯通认为侵占锡兰岛并不属实,只是后人夸大了罗摩的功绩。他进一步推测,在罗摩征战德干的过程中,一些南方部落民可能成为了罗摩的盟友,于是在神话传说中他们变成了以哈奴曼为3表的群猴。①参见Mountstuart Elphinstone,The History of India,Vol.1,Cambridge: Cambridge University Press,2013,pp.367-368,389-330.由此,传说中罗摩与罗波那之间的战争,成为对“罗摩征服南方部落民”这一段历史的记录。

在殖民教育的背景下,印度本土知识分子开始在西方史学的影响下撰写民族历史。孟加拉学者达里尼查仁·杰杜巴塔耶(Tarinicharan Chattopadhyay)在其所著的历史教科书《印度历史》(Bharatbarser Itihhas)中便延续了“罗摩征服南方部落民”这一历史叙述。②参见Partha Chatterjee,“History and the Nationalization of Hinduism,” Social Research,Vol.59,No.1,Spring 1992,p.132.该书是19世纪后半期孟加拉地区最具影响力的教科书之一。

从神祇化身、王室先祖到民族先祖,罗摩身份步步转变中的血缘攀附、历史建构掺杂着各个群体的不同考量。虽然这一过程中尚无任何印度教民族主义印迹,但罗摩的祖先身份确为后续根基历史的建构带来了便利。

(二)近代历史书写建构

19世纪以来,随着印度民族意识的觉醒,服务于印度教民族主义的罗摩根基历史得以逐步擘画。面对殖民主义的压迫和西方文明的挑战,一批思想先驱者掀起了一场以改革印度教为先导的印度教族群启蒙运动,创立了梵社(Brahmo Samaj)、雅利安社(Arya Samaj)等改革社团。在雅利安社创始人达耶难陀·萨拉斯瓦蒂(Dayananda Saraswati)等知识分子的笔下,已有借罗摩神话塑造民族根基历史的趋向。后随着19世纪70年3印度民族独立运动逐渐兴起,印度教民族主义也得以萌芽。维纳耶克·达莫德尔·萨瓦尔卡尔(Vinayak Damodar Savarkar)、马达夫·萨达希夫·戈瓦尔卡尔(Madhav Sadashiv Golwalkar)等印度教民族主义思想家的民族主义理论日臻成熟,构建的“罗摩”根基历史也逐渐成型。

事实上,将罗摩—罗波那之战解释为“祖先罗摩收服南方部落民”这样的历史叙事存在以种族差异分裂民族之嫌,并不能服务于印度教民族主义者对原初民族的构想。于是从19世纪的印度教族群启蒙运动开始,不少知识分子开始尝试赋予罗摩神话新的解释。

达耶难陀在《真理之光》(Satyarth Prakash)中写道,人类最早诞生于“三界圣地”(Trivistapa)。起初他们内部并无任何差异,后来逐渐分成了两类人:一类崇尚学识和德行,名为雅利安人;另一类则以卑鄙无知为特征,名为达休(Dasyu)。由于不堪忍受与达休的矛盾,创世不久,雅利安人便离开了三界圣地,前往地球上最为美丽丰饶的土地并定居下来。这片土地由此被称为“雅利安之地”(Aryavarta)。此外,他还声称,在雅利安人到来之前,这片土地不曾有名字,原住民的说法更是无稽之谈,由此否认了祖先罗摩与南方达罗毗荼人之间的战争。达耶难陀表示,祖先罗摩与罗波那之间的战争,实际上指称的是雅利安人与罗刹(Rakshasa)之间的战争,而罗刹指的是生活在雅利安之地以外的异族。①

戈瓦尔卡尔同达耶难陀一样,否认了雅利安人与达罗毗荼人之间的争论,他将种族之争转化为地域之差,将“雅利安”一词限定为文化层面“高尚”的含义,试图在字面上抹去该词对种族差异的暗示。但不同于达耶难陀对罗摩与罗波那之战的解释,戈瓦尔卡尔认为罗波那本人是一位伟大的梵语学者,也是湿婆的信奉者,只是因为他在南方为非作歹,罗摩才将南方人民从罗波那的压迫中解放出来。②M.S.Golwalkar,Bunch of Thoughts,Mangalore: Sharada Press,1968,p.116.

可见,即便是出于同样的修正叙事目的,印度教民族主义思想家、理论家群体内部对于罗摩—罗波那之战的解释尚未形成统一的口径。但他们也达成了一定的共识,即雅利安人是生活在雅利安之地上的原初民族,而罗摩则是有领军出征之功的雅利安英雄祖先。罗摩及其后裔,以血缘为联结,成为根基历史的主体。正如萨瓦尔卡尔在1923年出版的《印度教特性精要》(Essentials of Hindutva)一书中写道的:“我们感到,流淌在罗摩和黑天,佛陀和大雄,那纳克和耆坦亚③孟加拉印度教精神导师,他的信徒认为他是黑天化身。,巴萨瓦④林伽派创始人。和马达夫⑤黑天的别名。,拉维达斯⑥虔诚运动中的神秘主义诗人。和瓦鲁瓦尔⑦泰米尔诗人和哲学家。体内的是同样古老的血液。整个印度教王国(Hindudom)由此血脉相连,心灵相通。我们同属于一个阇提,是由最亲密血缘纽带联系在一起的种族。”⑧Vinayak Damodar Savarkar: Essentials of Hindutva,http://library.bjp.org/jspui/bitstream/123456789/284/3/essentials_of_hindutva.v001.pdf,p.32.

在修正罗摩—罗波那之战叙事之余,印度教民族主义者也对“罗摩之治”有了新的解释。相较于《罗摩衍那》中对“达磨⑨达磨(,Dharma),宗教术语。达磨观念包括人的行为的一切方面,目的在驾驭人的利己主义,使之转向利他主义,并和正义相关联,表达着一定的社会理想。(摘自黄心川《南亚大辞典》)无人不遵行”⑩蚁垤著,季羡林译:《季羡林全集·第29卷·译著10:〈罗摩衍那(七)〉》,外语教学与研究出版社2010年版,第552页。的强调,印度教民族主义者将信仰、疆域和民族精神作为“罗摩之治”的三个方面,以描绘民族诞生初期的盛景。

信仰方面,对于印度教民族而言,对英雄祖先罗摩的崇拜是激荡于所有人心中的共同情感,这种信仰超越了宗教、地域、种姓等多元差异,凝聚着民族内部的每一位成员,是更高层次的认同,是“罗摩之治”的重要表现。萨瓦尔卡尔在《印度教特性精要》中写道:“当胜利之马凯旋回到阿约提亚,象征主权的白伞在罗摩的王座上展开,宣誓效忠于伟大罗摩的不仅仅是出身雅利安的王子,还有来自南方的哈奴曼、猴王须羯哩婆、罗波那的兄弟维毗沙那。那一天才是我们印度教徒真正的诞生日。”①Vinayak Damodar Savarkar: Essentials of Hindutva,http://library.bjp.org/jspui/bitstream/123456789/284/3/essentials_of_hindutva.v001.pdf,p.7.印度教民族产生之初,英雄祖先崇拜便已是民族内部消弭差异的情感黏合剂。在萨瓦尔卡尔的基础上,戈瓦尔卡尔以罗摩信仰统一印度教徒、锡克教徒、耆那教徒和佛教徒,将他们以罗摩后3及信徒的身份统一纳入印度教民族范畴。为了说明这一点,戈瓦尔卡尔引用了锡克教第十3祖师戈宾德·辛格(Gobind Singh)的言论:“一个真正的锡克教徒必须信仰‘吠陀’和《薄伽梵歌》,并且崇拜罗摩和黑天。”②M.S.Golwalkar,Bunch of Thoughts,Mangalore: Sharada Press,1968,p.105.而对于印度穆斯林而言,是否能在宗教信仰之上认同罗摩崇拜也成为了他们身份界定的关键。戈瓦尔卡尔认为,当伊斯兰教从阿拉伯传入伊朗、土耳其等国时,当地人民是在保留本土的文化、语言和生活方式的基础上才接受了伊斯兰教义。比如在以穆斯林为主的印度尼西亚,孩子们的启蒙教育依旧是罗摩和悉多的故事。只有在印度,穆斯林才抛弃了他们的祖先、他们的语言、习俗以及所有民族遗产,这才导致了国家的分裂。③Ibid.,p.321.换言之,戈瓦尔卡尔认为,印度穆斯林被排除在印度教民族之外的原因在于他们主动摒弃了对民族祖先的崇拜与信仰。

疆域方面,印度教民族主义者将印度教民族祖地的范围划定为北至喜马拉雅、南至海洋,并将其作为祖先罗摩四处开拓疆土的成果,是开创“罗摩之治”的基础条件。萨瓦尔卡尔在《印度教特性精要》中写道:“当英勇的阿约提亚王子攻入锡兰时,建立一个‘信度’民族国家的伟大使命便已完成。从喜马拉雅山到海洋,国家的疆土已经被拓展至地理极限。”④Vinayak Damodar Savarkar: Essentials of Hindutva,http://library.bjp.org/jspui/bitstream/123456789/284/3/essentials_of_hindutva.v001.pdf,p.7.对“罗摩之治”时期国土辽阔的构想,是印度教民族主义者力证印度教民族祖地“亘古便有”即其原生性的尝试——在伟大的印度教民族诞生并建立王国之初,民族的祖地便已从北部的高山一路延续至南部的海洋,是完整且辽阔的。在划定民族祖地之余,印度教民族主义者也赋予了祖地“圣地”之意,从而在血缘基础之上,进一步明确历史主体“印度教民族”的范畴。萨瓦尔卡尔表示,对每个印度教徒而言,婆罗多之地既为祖地也为圣地。对于一些生活在此地的穆斯林和基督教徒同胞而言,印度斯坦只是他们的祖地而非圣地,他们的圣地在遥远的阿拉伯或巴勒斯坦。⑤Vinayak Damodar Savarkar,Essentials of Hindutva,http://library.bjp.org/jspui/bitstream/123456789/284/3/essentials_of_hindutva.v001.pdf,p.42.因此,虽然他们作为罗摩后裔出生成长于祖地,但祖地认同与圣地认同的差异使他们丧失了民族身份。

精神方面,作为先民对理想人格追求的产物,罗摩是民族精神3表的不二人选。雅利安社第二3核心成员哈尔·比拉斯·萨尔达(Har Bilas Sarda)在1906年出版的理论著作《印度教的优越性》(Hindu Superiority)中强调了祖先罗摩的骑士精神(Chivalry):“但凡学习过他们的历史、研究过他们的风俗习惯,或者和他们生活在一起的人,都会知道印度教民族与生俱来的骑士精神。他们善待女性、怜悯生命、宽容穷寇,不以己之长攻他人之短……古有罗摩、阿周那、克里希那……今有普拉塔普王公、杜尔加达斯·拉索尔,他们都是骑士精神典型3表。如此杰出的人物,即使我们遍览他国历史,无论是欧洲国家还是亚洲国家,都不可能再找到了。”①Har Bilas Sarda,Hindu superiority,Ajmer: Vedio Yantralaya,1922,p.50.此外,罗摩的理想人格又可与祖地产生关联,戈瓦尔卡尔在《思想集》中提出了一种人格化祖地的叙事:“我们的祖地一边是喜马拉雅山,一边连着海洋。罗摩作为在我们民族的性格和文化上留下不可磨灭印记的伟大人物之一,他的平静宽容媲美海洋的深邃宁静,他的坚毅无畏堪比伟大且不可战胜的喜马拉雅山。”②M.S.Golwalkar,Bunch of Thoughts,Mangalore: Sharada Press,1968,p.83.可见,在印度教民族主义者的笔下,罗摩被冠以包容、沉着、勇敢等优秀品质,这些品质是印度教民族区别于其他民族的优越性所在,由印度教民族33传承。

总之,通过重新解释罗摩—罗波那之战和罗摩之治,印度教民族主义者将罗摩神话重塑为关于民族起源与民族黄金时3的根基历史。作为民族历史的开端,罗摩及其后裔是天然的、由血脉以及相同的崇拜情感紧紧联系在一起的共同体,生活在由罗摩开拓的完整祖地之上。

罗波那的身份尚无定论,他或是祖地之外的异族,或是祖地之内作恶多端的族人。但无论是何种身份,印度教民族主义者都否认了他作为南方部落民被罗摩收服的这一叙事。通过构想此番盛景,印度教民族主义者企图证明印度教民族在血缘、祖地以及共同信仰上的原生性。此外,印度教民族主义者在描绘民族初期图景之余,也开始将矛头对准了民族边缘外的他者。

(三)现代神话续写

续写神话或者说续写根基历史,对于保持民族这一替3性历史叙事的连续性而言至关重要。在完成对原有神话情节的再解释后,印度教民族主义者聚焦罗摩出生地阿约提亚,将民族历史凝练为一座城、一座庙的历史。

关于阿约提亚罗摩出生地的争议围绕着“北方邦阿约提亚与神话中的罗摩出生地阿约提亚是否为一地”“阿约提亚罗摩庙是否真实存在”“巴布里清真寺是否是在莫卧儿帝王巴布尔的命令下在原罗摩庙的基础上建成”等问题,在民间不断掀起波澜。到了20世纪后半期,在隶属于团家族①以国民志愿服务团为母体发展而来的同盟组织总称。(Sangh Parivar)的世界印度教大会和印人党的推动之下,围绕着阿约提亚罗摩出生地的纷争最终被引爆,催生出了一场声势浩大的社会运动。在这场运动中,围绕着罗摩出生地形成的历史叙事出现于许多历史宣传册中,乘着印刷技术的东风广泛向大众发行,如普拉塔普·那拉扬·米什拉(Pratap Narayan Mishra)的《萨罗逾河的诉说》(),拉姆·戈帕尔·潘迪(Ram Gopal Pandey)的《罗摩出生地的血腥历史》(),古曼玛·罗达(Gumanmal Lodha)的《罗摩还要在阿约提亚受辱多久》()等。这些历史宣传册在情节上大同小异。阿约提亚在见证罗摩的孩提时光、罗摩之治的盛景后逐渐式微,连罗摩出生地的具体位置也不为人知。在超日王重新发现阿约提亚罗摩出生地后,他命人在此地修建了罗摩神庙。由此,历史宣传册赋予了阿约提亚罗摩庙正式的历史出处。此后,围绕着一庙一地,历史宣传册以民族抗争作为主线,对民族历史进行了记载。

对于罗摩庙被毁一事,历史宣传册试图以具体的数字记载,增强巴布尔大军入侵印度、破坏罗摩出生地的真实性:巴布尔于公元1526年入侵印度,“横扫了数百个城市,烧毁了数千个村庄,并杀死了数十万人”②,所到之处哀鸿遍野。1528年,巴布尔命令指挥官米尔·巴奇攻打阿约提亚。“米尔在短短15天内结束了17.4万英勇的印度教徒的生命,炮轰了神庙,并在罗摩出生地的废墟上建立了一座清真寺。”③Ibid.由此,历史宣传册将巴布尔破坏罗摩出生地、摧毁神庙作为史实,渲染了巴布尔及其麾下真实的刽子手形象,控诉了穆斯林侵略者的暴行。

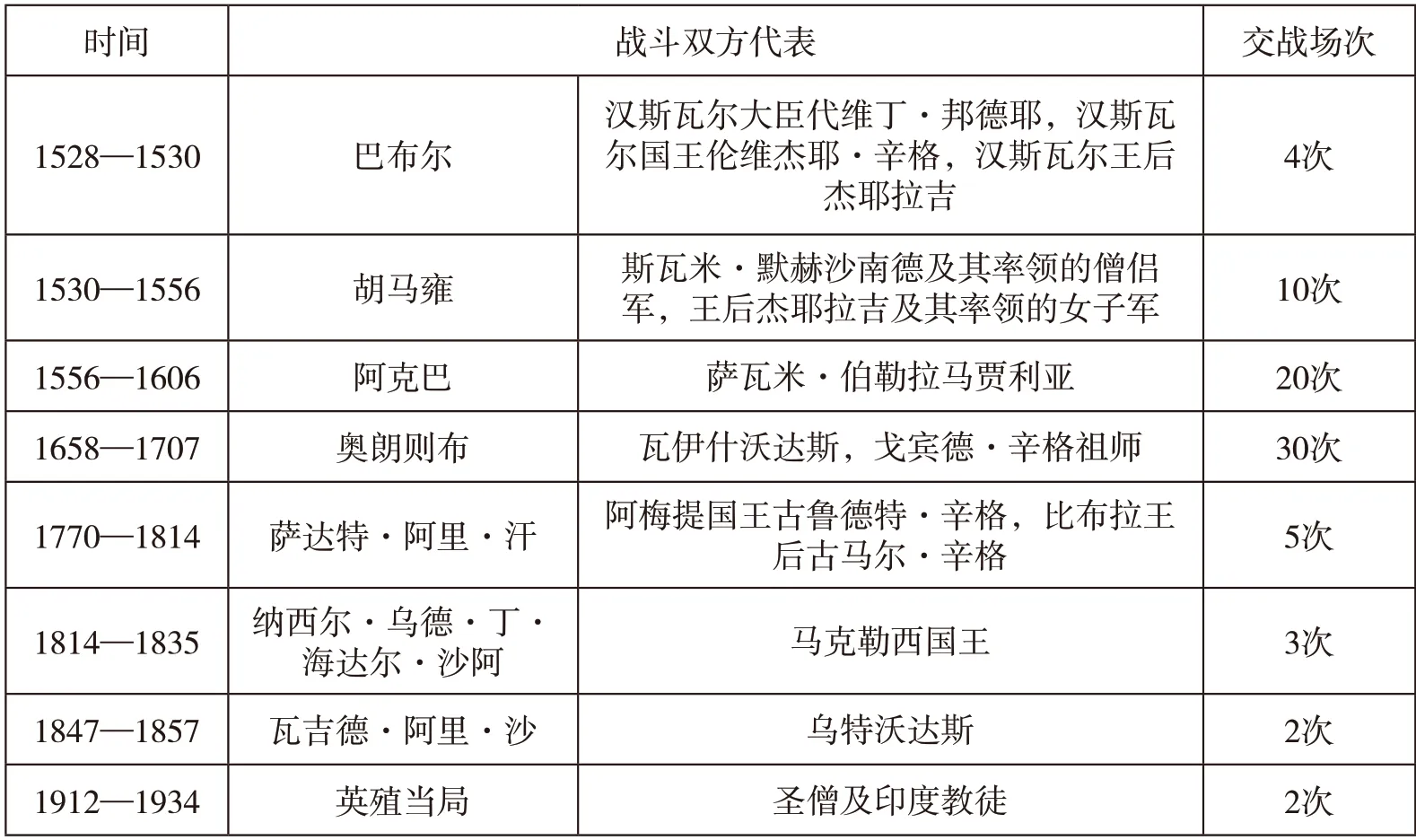

印度教民族保护罗摩庙的抗争史就此拉开。如表1所示,自巴布尔入侵以来的76场阿约提亚罗摩出生地解放战争依照年份、场次被记录在册。在此,历史宣传册聚焦民族为了解放阿约提亚罗摩出生地而进行的长达数个世纪的抗争,将它们串联起来构成以印度教民族为主体、以战争为主线的罗摩出生地历史。事实上,这一场场战争拼凑出的不仅仅是罗摩出生地的历史,我们还能从中窥见同时段印度历史发展的大致脉络。只是历史宣传册巧妙地转变了书写视角,将外族侵略史或统治史转变为了民族抗争史,从而保持了历史叙事主体的始终如一,避免了民族历史的断裂。总之,历史宣传册因其对同期民族历史的3表性和叙事视角的独特性,为民族历史提供了一种替3性叙事。

表1 为解放罗摩出生地而进行的战斗

就交战对象而言,除去1912年至1934年间与英国殖民当局进行的战斗,其余74场都发生于印度教徒与穆斯林之间。如果对于巴布尔罪行的记载尚不足以将仇恨上升至全体穆斯林,那么1528年至1857年间的74场战斗业已提供了足够多的罪证,用以固化邪恶的穆斯林他者形象。可以说,穆斯林给民族祖先罗摩及其出生地,乃至守护罗摩出生地的印度教徒带来的伤害是贯穿罗摩出生地历史的重要主题。从更为宏观的角度考虑,罗摩出生地与罗摩庙的历史,也是整个印度教国家、印度教民族历史的缩影。印度教徒与穆斯林之间的长期斗争,既是为解放罗摩出生地而战,也是为秩序、正义和达磨而战,为重回“黄金时3”而战。至此,整个穆斯林群体被塑造成一个不存在内部差异、无恶不作的反派群体。如果说此前戈瓦尔卡尔和萨瓦尔卡尔的叙事尚且留有余地,那么罗摩出生地运动时期历史宣传册的书写则具有明显的排他倾向,将印度教民族与穆斯林彻底对立起来。

此外,祖先罗摩的形象也在历史宣传册中有所转变。传统上,耐心、宽容和慷慨等品质被认为是印度教徒与生俱来的、区别于其他民族的优良美德。然而随着时3变迁,印度教民族主义者们开始认为仅仅拥有这些品质只能带来软弱,不能够为民族提供进取的价值观,是造成民族当前问题的原因之一。由此,他们开始主张愤怒、攻击性等特质为阳刚之气的表现,是力量的象征。罗摩也开始逐渐转变为“愤怒的印度教徒”的象征。如图1所示,20世纪80年3后期,在世界印度教大会的宣传册中,罗摩巨人般的身躯出现在罗摩庙之上,展现出了象征男性力量的发达肌肉。他全副武装、双手拉弓,随时准备为了夺回自己的出生地而开战。在此,罗摩一反宁静仁慈的常态,转变成了一个因失去出生地而变得好战、充满攻击性的英雄祖先。罗摩由此成为了愤怒的印度教民族的3表。

图1 罗摩出生地运动中的罗摩形象

三、以根基历史侧观民族现实

印度教民族主义势力出于建设现3印度教民族国家的需求,将古3罗摩神话重新建构为一套历史记忆。这一建构过程经历古3铭文的血缘攀附、西方史学的冲击、近3宗教改革、民族独立运动、阿约提亚出生地运动等,基本成型为“罗摩大败罗波那后建立黄金时3—罗摩出生地湮灭后再度被发现—罗摩庙建立—穆斯林领袖巴布尔入侵拉开解放罗摩出生地的76场斗争”这样的线性叙事。虽然罗摩根基历史可能无法被界定为严格意义上的历史,但却为民族历史提供了一种替3性叙事,成为共同体关于过去的记忆。

对于民族过去的解释始终以服务于民族现在为导向。以罗摩根基历史侧观民族现实,印度教民族主义势力如何为印度教民族划定边界、如何想象他者,“被想象”的印度教民族和他者对于根基历史叙事的反馈等问题也得以展布。

(一)民族界定

就印度教民族定义而言,循着英雄祖先历史心性而成的根基历史在力证民族原生性的同时,也以衍生自原生性的主客观条件界定了民族。

客观上,血缘和祖地成为限制条件。根基历史回溯民族起源,也反之限制了唯有土生土长于北至高山南至海洋疆域上的罗摩后裔方有资格成为印度教民族的一员。主观上,罗摩崇拜构成界定印度教民族的主观条件。传承自“罗摩之治”时期崇拜英雄祖先的集体无意识延续至今,在纵向上以生理遗传佐证了民族的原生性,在横向上联结共同体的同时也成为判定现3民族的主观认同。正如印人党在1993年《关于阿约提亚及罗摩庙运动的白皮书》(BJP’s White Paper on Ayodhya &The Rama Temple Movement)中表示的:

没有人——即便是那些反对阿约提亚运动的人——可以否认这样一个事实,即罗摩不仅是受人崇拜的偶像,他还为整个印度提供了文化和精神,乃至身体上的联系以及心理上的黏合剂。这种黏合剂跨越了语言、种姓、宗教和地区的障碍,消除了印度人的思想隔阂。在印度,没有哪一种语言不曾翻译或书写过《罗摩衍那》,没有哪一种姓或者地区的人名中不曾包含罗摩的各种化名。锡克教徒、耆那教徒、佛教徒和雅利安社成员都拥有各自对罗摩及《罗摩衍那》的解读……因此,罗摩为民族整合提供了最好的例证。①Bharatiya Janata Party,BJP’s White Paper on Ayodhya &The Rama Temple Movement,1993,pp.13-14.

这一观点与2020年印度总理莫迪在罗摩庙奠基仪式上的讲话别无二致:

纵览印度的广袤土地,从科摩林角到基尔帕瓦尼女神庙,从戈代什瓦尔到伽玛吉娅女神庙,从贾格纳特神庙到凯达尔纳特神庙,从索姆纳特神庙到世界之主金庙,从瑟梅特之巅到斯里文贝尔格拉,从菩提迦耶到鹿野苑,从阿姆利则到巴特那锡克庙,从安达曼群岛到阿杰梅尔,从拉克沙群岛到拉达克列城,整个国家都在罗摩神的笼罩之下!②The Indian Express,Ram Mandir Bhumi Pujan: Full text of PM Narendra Modi’s speech in Ayodhya,https://indianexpress.com/article/india/ram-mandir-bhumi-pujan-full-text-of-pm-narendra-modis-speech-in-ayodhya/,文中列举的地名为分布于印度各地的印度教、耆那教、佛教、锡克教等宗教圣地。

可见,从民族独立运动时期对罗摩神话的阐释、1993年的白皮书,到2020年的总理演讲,数十年来印度教民族主义势力始终致力于将罗摩崇拜作为超越民族群体内部差异的“最大集合”。

事实上,选择罗摩崇拜作为民族界定的主观条件,其关键意义在于弱化印度教民族的宗教属性。正如萨瓦尔卡尔在《印度教特性精要》一书中提出,“Hinduism”不能与“Hindutva”一词相提并论的原因在于“Hinduism”带有鲜明的宗教属性,不能全面表达印度教特性的内涵。神话英雄罗摩这一原型的优势便在于它并不专属于某一宗教,它的影响力辐射印度教、耆那教、锡克教等诸多宗教文化,可以最大范围地团结民族内部成员。与此有异曲同工之妙的便是前文所述的“圣地认同”——单纯将北至高山、南至海洋这一片疆土视为祖地,另择圣地的群体不属于印度教民族之列。圣地同样不是某一宗教专属,“祖地即圣地”这一原则适用于所有本土宗教。

故此,印度教民族主义势力认为以“宗教民族主义”指称印度教民族主义并不妥当。多元文化以圣地为起源之处,创制多元文化的先民以罗摩为祖。印度教民族主义者借根基历史所表达的民族主观认同核心在于印度教文化认同,目的在于以“文化同源性”之名将起源于此地、由罗摩后裔创制并发展的所有文化收编至广义的、“家长式”的“印度教文化”之下。正如印人党在1996年选纲中表示:“我们的民族主义愿景不仅受制于印度的地理及政治身份,而且也受制于我们古老的文化遗产。基于这一信念,我们对作为印度教特性(Hindutva)核心的‘文化民族主义’充满了信心。”③Bharatiya Janata Party,Election Manifesto 1996,1996,p.12.圣地认同与罗摩崇拜,实际上在民族界定的主观条件上可以统一为对印度教文化的认同,都是文化民族主义的表现形式。对于印度教民族而言,文化民族主义是过去辉煌的来源、是现在民族统一的关键,也为同样辉煌的未来铺平道路。

血缘的根基、祖地的根基、文化的根基,根基历史以古3根基证明民族的原生性,也以古3根基限制了现3民族的边界。土生土长于婆罗多之地的罗摩后裔血脉相连、文化共融,他们被认为拥有优于其他民族的力量与品格,曾以印度教文化孕育出一3盛世。尽管一度遭受外力摧毁,但只要印度教文化火种不灭,以文化联结的民族终将重现过去的辉煌。

(二)战争与他者想象

以英雄征战作为根基历史叙事主线,除去解释民族祖地范围的功能外,也提供了另一条线索——作为英雄交战对象的民族他者是如何被想象的。回顾根基历史建构的过程,不难发现他者的建构始终服务于因时而变的政治需求。

在为根基历史建构提供前现3基础的寺庙铭文中,溃败于国王手下的交战对象并无固定身份,但却可以“道德败坏的达磨破坏者”①H.Krishna Sastri,Hirananda Sastri,Epigraphia Indica Volume XVIII,New Delhi: The Director General Archaeological Survey of India,1925,p.110.一名蔽之。相对地,国王总是被形容为达磨的守护者,往往有“通晓刹帝利职责,忠于婆罗门,敬畏天神火神,倾听往世书等经典”②Vasudev Vishnu Mirashi,Inscriptions of the Kalachuri-Chedi Era Vol.IV,Part II,Ootacamund: Government Epigraphist for India,1955,pp.456-457.之德。盖因“王朝的建立有赖于神明的恩典。一个王国只有在统治者始终忠于达磨的情况下才能存续”。③Partha Chatterjee,“History and the Nationalization of Hinduism,” Social Research,Vol.59,No.1,Spring 1992,pp.118-119.在这种价值体系下,王权的合法性得到了解释,而国王的征战对象则因破坏达磨而失去获胜的可能。

到了重塑神话原情节阶段,虽然在各位理论家的论述中,罗摩的交战对象罗波那原型尚无定论,但无论何种解释,都是对于雅利安—达罗毗荼之争的否定。

神话续写阶段正值罗摩出生地运动时期,穆斯林成为了历史宣传册作中印度教民族的主要抗争对象。对于穆斯林仇恨的渲染,随着分治的痛苦、罗摩出生地运动的兴起逐渐攀升,后又呈现回落趋势。

虽然萨瓦尔卡尔和戈瓦尔卡尔都承认,客观上印度教民族与印度穆斯林“同气连枝”,但二者都以主观上的“数典忘祖”为由将印度穆斯林群体从印度教民族中剔除。如果说萨瓦尔卡尔的《印度教特性精要》对印度穆斯林群体的敌意尚未完全显露,那么戈瓦尔卡尔写于分治后的《思想集》则充分体现了这一时期印度教民族主义者对穆斯林群体的仇恨情绪。在“内部威胁”一章中,戈瓦尔卡尔将分治后留在印度内部的穆斯林视为重大隐患,他认为建立巴基斯坦只是穆斯林阴谋的第一步,他们还将通过人口增长逐渐从内部蚕食印度的克什米尔、阿萨姆等地区,直至将整个印度收入囊中。④M.S.Golwalkar,Bunch of Thoughts,Mangalore: Sharada Press,1968,pp.166-178.此时,戈瓦尔卡尔已经全然将印度内部的穆斯林视为野心勃勃的敌人。印度穆斯林阴险残暴的刻板印象初步成型。这种仇恨情绪随着阿约提亚罗摩出生地争议再起而达到巅峰。在这场运动中建构起来的“罗摩”叙事,不再关注印度穆斯林的同胞身份,而是选择塑造这一群体杀人如麻的恶魔形象,从而坐实印穆两个群体之间的血海深仇,彻底将印穆两个群体对立起来。

因罗摩出生地运动高涨的仇恨也随着出生地运动的结束逐渐回落。1993年4月,在阿约提亚罗摩出生地运动结束后不久,印人党发布了《关于阿约提亚及罗摩庙运动的白皮书》,并在其中解释了印度教徒和穆斯林之间的关系:

即便是印度分治,也没能唤起人们关于穆斯林入侵的惨痛回忆。这导致了印度教徒和穆斯林失去了培育良好关系的温床,也导致了印度的民族主义根基薄弱……相反,如果有人能坦然地承认入侵者是外国人,并且90%的印度穆斯林改宗自印度教徒,与印度教兄弟们拥有相同的祖先,这将为文化与社会的统一奠定基础。然而,独立后的政治领导人醉心于掩盖和压制真相,以期促成虚假的统一。这些政党非但没有说服穆斯林放弃挑衅的特质,反而鼓励他们将其作为伊斯兰教的象征。这样做的原因显而易见,伪世俗政党只是想迷惑穆斯林以期获得他们的选票,并没有把他们视为印度教徒的同胞(co-citizens of Hindus)。①Bharatiya Janata Party,BJP’s White Paper on Ayodhya &The Rama Temple Movement,1993,pp.10-11.

可见,此时印人党视角中的穆斯林身份回到了“手足兄弟”的基调,但印人党认为印度穆斯林已然忘却外族入侵的历史,再加上“伪世俗主义”的刻意引导,他们自动脱离了印度教民族之列。

在“数典忘祖的手足兄弟”身份定位基础之上,印人党又对印度穆斯林群体进行了内部分化。在1996年的竞选纲领中,印人党声称查谟—克什米尔地区的暴力分离主义和宗教极端主义导致近30万人流离失所,其中就有一部分是穆斯林。他们被迫在自己的祖国成为了难民,生活境况恶劣。②Bharatiya Janata Party,Election Manifesto 1996,1996,p.59.在此,印人党将一部分完全对立的、支持恐怖主义的穆斯林排除在外后,冠以剩余的印度穆斯林群体“弱势群体”之名,并在此后1998年、2004年、2009年的竞选纲领中对保护穆斯林少数群体的各项权益做出了具体承诺。

以2009年竞选纲领为例。印人党首先强调了建构超越社群、种姓和性别的印度共同身份是他们坚定的立场,并坦言将某一社群归类为少数群体容易使这一群体对自我的身份认知与民族身份分离。在阐明立场后,印人党指出,除去部分支持恐怖主义的穆斯林外,印度穆斯林仍是弱势的少数群体中的重要组成部分,造成这种情况的主要原因是国大党长达60年的统治。随后印人党就保护穆斯林教育、就业等方面权益做出了说明。③Bharatiya Janata Party,BJP Manifesto-Lok Sabha Election 2009,2009,pp.39-40.

有趣的是,印人党在承诺保护弱势穆斯林群体之后,紧接着就将主题转向了改宗问题,表示“将在著名宗教领袖的主持下,促进建立一个永久性的宗教间协商机制,以促进社群之间的和谐与互信”。①Bharatiya Janata Party,BJP Manifesto-Lok Sabha Election 2009,2009,p.40.一定程度上,这解释了印人党“建构印度教民族共同身份”立场与“保护少数群体权益”举措之间的矛盾:印人党始终坚定建构以同源的印度教文化为内部互动基础的主体民族,将印度穆斯林列为少数群体正是出于对这一原则的恪守。但这并不意味着印度教民族与印度穆斯林群体的彻底割裂,印人党忌惮彻底割裂后滋长的异心,故以血缘牵绊和权益保护作为羁縻这一群体甚至引导改宗的手段。

从国王的征战对象、身份未明的罗波那到穆斯林群体,循着战争叙事主线不断演变的他者想象,折射出不同时期不同的政治需求。而即便是同样的穆斯林群体,也经历了“数典忘祖的血脉兄弟—杀人如麻的刽子手—需要保护的少数群体”多次转向。可见,在以血缘、地理、文化构成的民族边界之外,印度教民族主义者为他者建构保留了暧昧余地,拉拢、分化或对立,都是出自现实需求的考量。

(三)根基历史的现实反馈

历史书写的重构与续写只是根基历史自上而下传播工程的一部分。在这一工程中,还包含了历史教育、节日仪式、政治运动、大众传媒等因素的协作。在诸多因素协作之下,“被想象”的印度教民族是否接受根基历史叙事?一度被作为“他者”集火的印度穆斯林的反馈如何?不同群体对有关寺庙之争的看法转变可以作为对于根基历史叙事反馈的观测窗口。

德里发展中社会研究中心(The Centre for the Study of Developing Societies)自1996年起持续以问卷调查形式跟踪人们对于寺庙之争的看法。②数据并未完全公布。仅有数据可参见Rahul Varma and Pranav Gupta,“In the Ruins of Babri”,The Indian Express,7 December 2016,https://indianexpress.com/article/opinion/columns/babri-masjid-demolition-uttarpradesh-kar-sevaks-4414170/。自1996年至2016年的二十年间,支持只保留清真寺的北方邦穆斯林人数比例自1996年的58%逐渐下降至2016年的28%,与此同时,支持共建清真寺和罗摩庙的穆斯林人数比例却从1996年的17%逐年上升至2016年的33%。虽然这种变化不能简单地归因为穆斯林群体对根基历史叙事的接受,但他们在寺庙之争中日趋消极的态度却是显而易见的。

在穆斯林群体抗争声量逐渐减弱的同时,受过教育的北方邦印度教徒却更加坚定了对于重建罗摩庙的坚持。在2016年的调查中,城市中受过教育的印度教青年对于重建罗摩庙的支持率为48%,未受过教育的青年的支持率为41%。农村中受过教育的印度教青年对于重建罗摩庙的支持率为55%,未受过教育的青年的支持率为49%。这在一定程度上也体现了教育作为根基历史传播的手段、作为印度教民族主义建构青年人身份认知的工具,对加深青年人的印度教民族身份归属感、建构青年人关于民族共同起源与流变的“罗摩”历史记忆起着重要作用。

四、结语

印度教民族主义势力如何在“现在”中建构“过去”?又是如何以“过去”造就“现在”?在“印度教国家”建构工程中,印度教民族主义势力出于寻求民族认同统一基础的目的,建构了以罗摩为民族起源、征战为叙事主线的根基历史,作为民族历史的替3性叙事。依循着英雄祖先历史心性建构而来的根基历史又反过来以英雄祖先血脉、祖地范围、英雄祖先崇拜文化为现3民族界定设限,并以交战对象作为民族他者想象的重要线索,在民族“过去”中为“现在”对他者的仇恨找到根源。

过去与现在也为未来埋下伏笔。可以预见的是,尽管随着法院判决的落定,“重建罗摩庙”这一印度人民党的长期目标似乎不再具有炒作的价值,但从根基历史中解读而来的民族界定主客观条件,将是印度教民族主义势力不渝的坚守。其中作为主观条件的印度教文化认同,是印度教民族主义势力的民族整合利器。以此作为民族内部互动基础,印度教民族主义势力的目标在于笼络符合民族界定客观条件的所有婆罗多之地儿女,筹谋在未来再现“罗摩之治”盛景。难以断言的是,他者想象应势而变,即便是困扰印度多年的印穆矛盾,也随着印度穆斯林声量的减弱,不再是他者仇恨的“集火点”。下一个被“集火”的他者是谁,还取决于印度教民族主义势力对外部威胁感知的变化。