洞庭湖区新石器中晚期聚落时空分异特征及其影响因素*

杜心宇 胡希军 金晓玲 龚 维 曹诗怡

0 引言

史前聚落遗址时空分布与自然和社会环境密切相关。聚落的选址及聚落规模的扩张受地形、地貌、水系及气候等因素的影响,同时还受当时的聚落形态、结构和生产水平等社会人文因素的影响[1]。近年来,国内外专家学者在聚落遗址分布与环境要素方面不断地创新并融入新的方法和理论[2]。从研究内容上看,聚落遗址时空分布相关研究主要集中在聚落遗址分布规律[3]、聚落形态[4]、遗址资源域[5]和时空数据模型[6]等方面;从研究区域上看,国外对聚落遗址的研究主要集中在非洲、印度等区域,国内主要集中于西部的青藏高原[7]、甘青地区[8]和西安[9]等,黄河流域的郑洛地区[10]、环嵩山地区[11]、鲁东南地区[12]和河湟地区[13]等,以及长江流域的江汉平原[14]、澧阳平原[15]和长江三角洲[16]等。

洞庭湖区作为长江中游重要组成部分,是中华文明起源地之一,也是揭示湖湘历史面貌的关键区域。随着该地区考古工作及研究成果的日益积累,为研究提供了重要的数据基础及参考资料。本文通过开展洞庭湖区新石器中晚期聚落时空分异及其影响因素分析,以期揭示洞庭湖区史前人类对自然和社会环境的选择策略和发展规律,为探究区域人居环境研究提供参考借鉴。

1 研究对象、数据与方法

1.1 研究对象

洞庭湖区地势向东、南、西三面依次过渡为河湖冲积平原、环湖丘陵岗地、低山和碟形盆地。地貌类型有高、低岗阶地、河流三角洲、泛滥平原、湖积平原及洲滩[17]。洞庭湖区属于亚热带季风性湿润气候,全年平均气温14~18 ℃,年均降水量为1 400 mm,夏季降水较集中,其内河渠纵横,湖泊星布。本区具有十分优越的自然条件,催生了稻作农业,为早期人类聚落形成和发展奠定了基础。洞庭湖区新石器中晚期,总体经历了三个文化时期,大溪文化时期(6.3~5.3 Ka B.P.)、屈家岭文化时期(5.3~4.6 Ka B.P.)和石家河文化时期(4.6~4.0 Ka B.P.)[18]。

1.2 数据来源

第一,洞庭湖区新石器遗址数据是基于《中国文物地图集(湖南省分册)》①《中华人民共和国不可移动文物目录(湖南卷)》②、地方文物局提供的文物保护调查资料、已发表的考古史料、发掘报告和专著书籍等,整理和收集遗址点的空间属性数据和遗址规模数据,并对遗址的文化时期进行分类,最后建立洞庭湖区史前遗址地理数据库。

第二,整理ALOS数据得到12.5 m分辨率DEM,通过91卫图下载,在GIS当中以WGS_1984作为空间参考坐标UTM投影,裁剪洞庭湖区边界,计算坡度、坡向和水系缓冲区等数据,并将各文化时期遗址点属性数据导入其中,利用多值提取到点(Extract MultiValues to Points)工具提取各遗址点的高程、坡度、坡向和距水距离等数值。

第三,气候数据主要来源于Worldclim(https://www.worldclim.org/)中的历史气候数据,由气候系统模式BCC-CSM1-1对全新世(11.5 Ka B.P.至今)气候进行了模拟,提取了洞庭湖区的平均年降水数据及等温数据。

1.3 研究方法

第一,地形起伏度可作为划分地貌形态的重要参考指标[19],本文借助ArcGIS计算DEM的最大高程值和最小高程值,再将其进行差值计算,得到地形起伏度数值。

第二,地形位指数能够综合反映地形条件的空间分异,是由高程和坡度组合而成,可以用来分析不同地形位条件下的聚落遗址分布状况[20]。高程和坡度越大,区域地形位越高,反之高程和坡度越小,区域地形位越小。

第三,遗址资源域是分析、调查遗址周边自然资源的方法,前提是农业人口会尽量接近耕地、水源等自然资源,是一种推断史前人类生业模式的方法[21]。运用该方法的前提是需要高程和坡度两个数据,利用GIS的成本距离和栅格计算器功能生成受地形起伏影响的遗址域范围。

第四,引力模型用来分析遗址之间相互的吸引程度,从而分析其文化重心的分布特征。以遗址规模作为衡量聚落之间的发展水平,步行时间作为距离函数,构建引力模型[22]。

第五,地理探测器是探测空间分异并揭示背后驱动因子的一种新的统计学方法,包括风险探测器、因子探测器、生态探测器和交互探测器[23]。本文运用因子探测器,用来分析各影响因素解释程度大小。

2 史前聚落空间分布及演变特征

2.1 基于自然条件的史前聚落空间分布及演变特征

2.1.1 地形条件

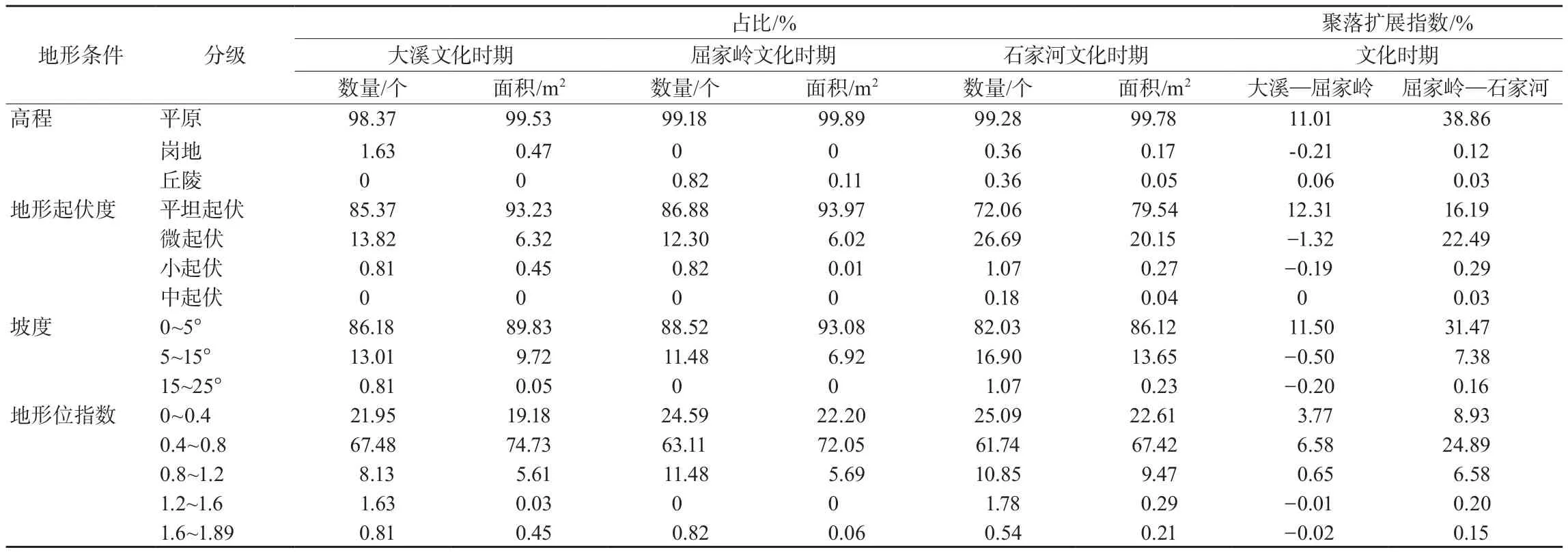

根据地貌单元划分标准,将洞庭湖区的地貌类型划分为:平原(0~100 m)、岗地(100~200 m)、丘陵(200~500 m);根据计算结果,将地形起伏度划分为平坦起伏(0~20 m)、微起伏(20~75 m)、小起伏(75~200 m)、中起伏(200~600 m);按照国际地理学会联合会地貌调查与制图委员会关于地貌详图应用的坡地分类等级标准,将坡度划分为:平缓微斜坡(0~5°)、斜坡(5~15°)、陡坡(15~25°)、急陡坡(>25°);参考地形位指数划分依据,将其划分为:0~0.4、0.4~0.8、0.8~1.2、1.2~1.6、1.6~1.89;将坡向划分为平面(-1~0)、北(0~22.5、337.5~360)、东北(22.5~67.5)、东(67.5~112.5)、东南(112.5~157.5)、南(157.5~202.5)、西南(202.5~247.5)、西(247.5~292.5)和西北(292.5~337.5)[24]。根据上述地形条件分类特征描述,洞庭湖区新石器中晚期聚落分布情况如下。

第一,平原趋向性显著,新石器晚期向地势较高的岗地、丘陵地扩展。三个时期聚落数量、聚落面积、聚落密度、平均聚落规模及聚落扩展指数均呈现“平原>岗地>丘陵”的分布特征,表明古人更偏向生活在平原地区,且屈家岭到石家河文化时期平原区域聚落扩展指数较前大溪至屈家岭文化时期增长了27.85%(表1、图1a、1i)。

第二,聚落趋向于分布在平坦起伏和微起伏区位。三个时期聚落数量及聚落面积占比呈先增加后减少的趋势,新石器晚期聚落从平坦起伏地区逐渐向微起伏地区转移(表1)。聚落数量和密度在不同地形起伏的类型中呈下降趋势(图1b)。三个文化时期聚落总面积依次递减,聚落平均面积除屈家岭文化时期总体呈下降趋势外,大溪和石家河文化时期分别在微起伏和小起伏条件下聚落平均面积有所上升(图1j)。

第三,平缓坡度指向性明显,随时间的变化,聚落趋向于0~5°的平缓微斜坡上聚集。随坡度的增加,三个文化时期的聚落数量和规模占比均呈现先增长后下降的趋势,而在5~15°的范围中三个文化时期的聚落数量和占比先下降后增长,聚落扩展指数总体在新石器晚期迅速增长,且聚落密度和总面积总体表现为逐渐减少,而屈家岭和石家河文化时期聚落平均面积在5~15°之间有增长趋势,而后逐渐下降(表1、图1c、图1k)。

第四,三个文化时期聚落总体倾向于分布在0.4~0.8的小地形位地区。聚落数量和占比数值在0~0.4的地形位逐渐增长,然而在0.8~1.2指数之间聚落数量及占比表现为先增加后减少,聚落扩展指数占比在0.4~0.8的地形位上表现显著(表1)。前两个文化时期聚落数量、密度和总面积均先增加后减少,而大溪和石家河文化时期聚落平均面积在1.6~1.89之间的地形位上明显增加(图1d、1l)。

表1 洞庭湖区新石器中晚期不同地形条件下聚落数量和面积占比及聚落扩展指数Tab.1 the proportion of middle and late Neolithic settlements quantity and area as well as the expansion index of settlement under different terrains in Dongting Lake area

第五,三个文化时期聚落主要分布于南坡,聚落规模在东南坡、南坡、西南坡和西北坡分布显著。三个文化时期分布在东南坡、南坡、西南坡和西北坡的聚落遗址比例分别为42.34%、59.44%、39%和32.83%。大溪文化时期聚落总规模和平均面积主要在南坡和西北坡分布特征显著,而屈家岭和石家河时期聚落总规模和平均面积表现为向东南坡和西南坡扩张趋势(图1e、1m)。

第六,距离河流越近聚落数量越多,聚落总面积越大。从时间上看,聚落分布在距水较近的区域,聚落数量和比例呈现出“屈家岭<大溪<石家河”的先降后升趋势,而聚落总面积比例呈现“大溪>屈家岭>石家河”的上升趋势,且无论从数量或是聚落总面积来看,其占比均达到85%以上,说明史前人类更倾向于步行距离为1 h左右的近水区域生活(图1f、1n)。

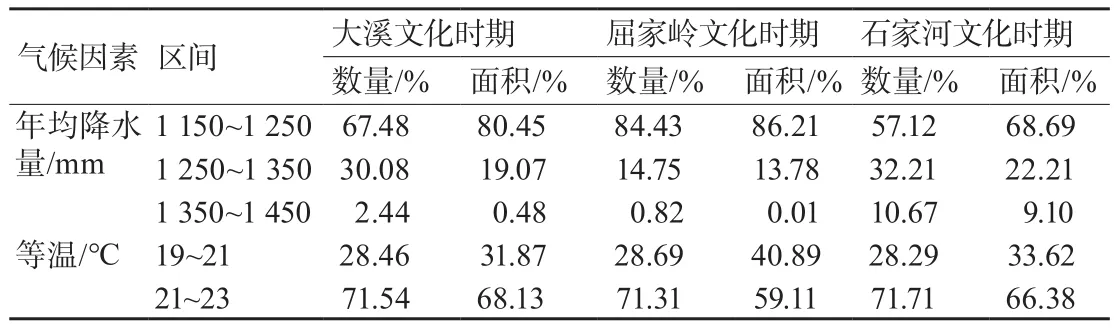

2.1.2 气候条件

大溪文化时期正处于大暖期的鼎盛时期,自然条件非常利于稻作农业的发展,而后温度虽然波动下降但总体来说仍处于暖湿期,适宜人类生存。从大溪文化中晚期开始,气候转冷,洪水位升高,湖面扩张,分布在洞庭湖周边的聚落数量减少。屈家岭文化早期同大溪文化晚期相似,气温持续偏低,并出现冷峰,洪水位持续偏高,且低处的自流灌溉农田被淹没,资源可获取程度降低,社会矛盾逐渐突出[25]。屈家岭晚期气候回暖,降水增加,新的适宜期到来,持续至石家河早期气候温暖湿润,洪水位降低,湖群萎缩,洞庭湖周边的聚落遗址数量迅速增长,耕地面积增加,资源环境丰富促使社会文化在这一时期发展繁荣。而石家河中晚期气温下降,气候恶化,洪水频发,史前文化全面衰落[26]。

根据BCC-CSM1-1模式从对全新世气候模拟的数据中提取影响稻作农业发展过程中的两个重要因素:年均降水量和等温。三个文化时期聚落主要集中于年平均降水量1 150~1 250 mm区域(表2),聚落数量、聚落密度和聚落总规模在各文化时期呈依次递减关系(图1g、1o)。且聚落倾向于分布在21~23 ℃的地区,聚落总规模和平均面积则呈现负相关关系,即聚落总面积上升而聚落平均面积下降(图1h、1p)。

图1 新石器中晚期聚落在不同地形、气候、水资源可达性的数量、密度及规模分布变化及占比Fig.1 the settlements number, density and size distribution of middle and late Neolithic in different terrain, climate and water accessibility

表2 洞庭湖区新石器中晚期气候因素分析Tab.2 climatic factors of middle and late Neolithic age in Dongting Lake area

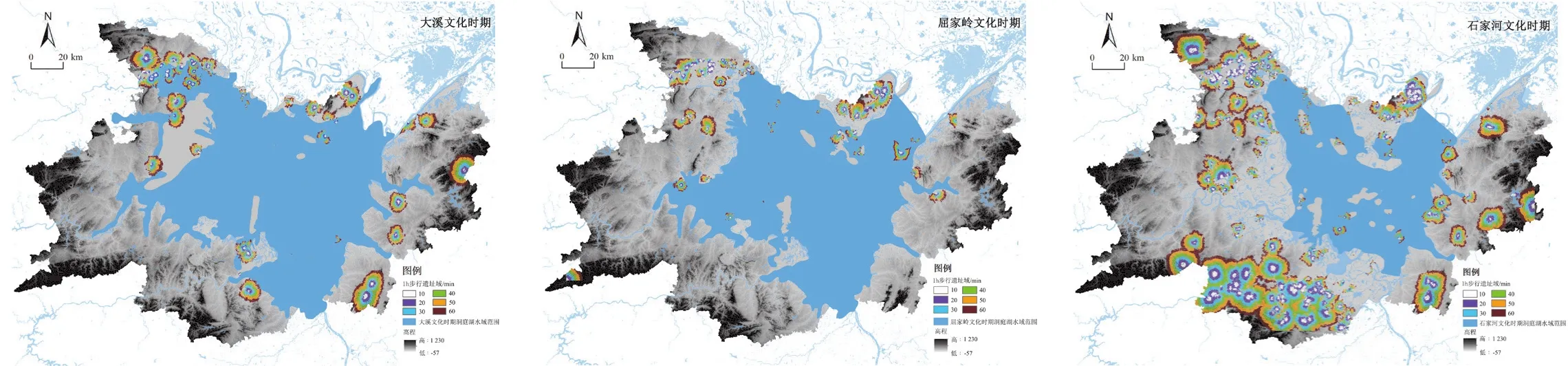

2.1.3 耕地格局

新石器中晚期稻作农业发展、人口数量增长、生产水平提高、聚落面积扩大,所需的耕地面积也会随之增大。史前时期古人的主要交通方式以步行为主,以步行遗址域的方法来计算1 h各文化时期可耕地范围和面积[27]。大溪文化时期洞庭湖范围大,耕地主要分布在洞庭湖西北地区,北部和东部少有分布(图2)。屈家岭文化时期由于气候波动,导致洞庭湖面范围缩小,耕地主要集中在洞庭湖的北部及西北部地区。石家河文化时期洞庭湖向内继续缩小,在洞庭湖腹地、北部和东部分布的耕地面积增大,在洞庭湖南面的耕地面积迅速增长,且分布在洞庭湖西北部的耕地面积范围也逐渐向南扩张。由于聚落数量迅速增加,土地生产量不能够满足人口的过快增长需求,由此向南扩张。

图2 洞庭湖区新石器中晚期聚落1 h耕地格局分布图Fig.2 distribution of 1 h farmland landscape of middle and late Neolithic settlements in Dongting lake area

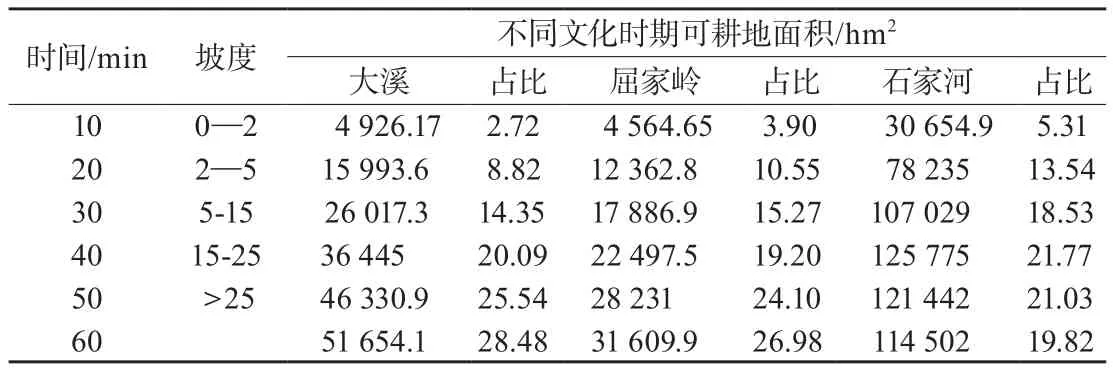

不同文化时期可耕地范围随步行时间的增加而扩大,且可耕地面积总体经过了先降而后迅速增长的变化趋势。从分布坡度和步行距离时间上看,三个文化时期分布在0~25°和0~40 min内的可耕地面积占比随时间增长呈逐渐上升趋势,而分布在大于25°和50~60 min内的可耕地面积占比随时间增长呈逐渐下降趋势(图3)。

表3 不同文化时期1 h可耕地面积及占比与坡度关系Tab.3 the relationship between arable land area and proportion and slope in different cultural periods

新石器中晚期农业生产成为了人们主要的生存和经济来源,农业的发展使史前私有制经济迅速成长,以权利和财富为标志的等级分化也在此时拉开了序幕[28]。人口的增长,需要不断开发新的土地,因此耕地面积不断扩大,聚落数量和密度也大幅增加。

2.2 基于人文条件的史前聚落空间分布及演变特征

2.2.1 工具技艺变革

2.2.1.1 生产工具

生产工具反映着史前社会经济形态。新石器早期,狩猎、采集和渔猎是古人主要的食物来源和经济生业方式,生产工具以大型的砍砸器和刮削器为主,且多为打制石器。而新石器中晚期,随着稻作农业的发展,磨制石器成为了重要的生产工具,石斧用于劈、砍林木,石铲、石锛和石凿用于砍伐、刨土、雕刻和耕作,石杵用于谷物粮食加工,石簇用于狩猎和渔猎,这些生产工具亦可用作战争兵器[29](图3a)。除了石器生产工具的变革外,新石器中晚期制陶业已相当发达,陶纺轮、陶碗、陶壶、陶罐等成为人们日常生活生产不可缺少的器皿和工具。

农业的发展带动手工业的发展,新石器中晚期采用快轮制作,慢轮修整技术,使得陶器更加精致、耐磨且有韧性。以白陶、彩陶、灰陶和黑陶为主,在烧制技术、温度火候及审美工艺上都有了较大的提高[30](图3b)。此外,经相关考古发现,屈家岭文化时期的部分遗址中男性墓葬的随葬品多见于石斧、石铲等生产工具,而女性墓葬的随葬品以陶纺轮居多,反应了典型的男耕女织社会生产现象,随着男性社会生产地位的提高,原本的母系氏族社会逐渐向父系氏族社会转变[31]。

图3 石器工具(a)和陶器艺术(b)的进步Fig.3 advances in stone tools (a) and pottery art (b)

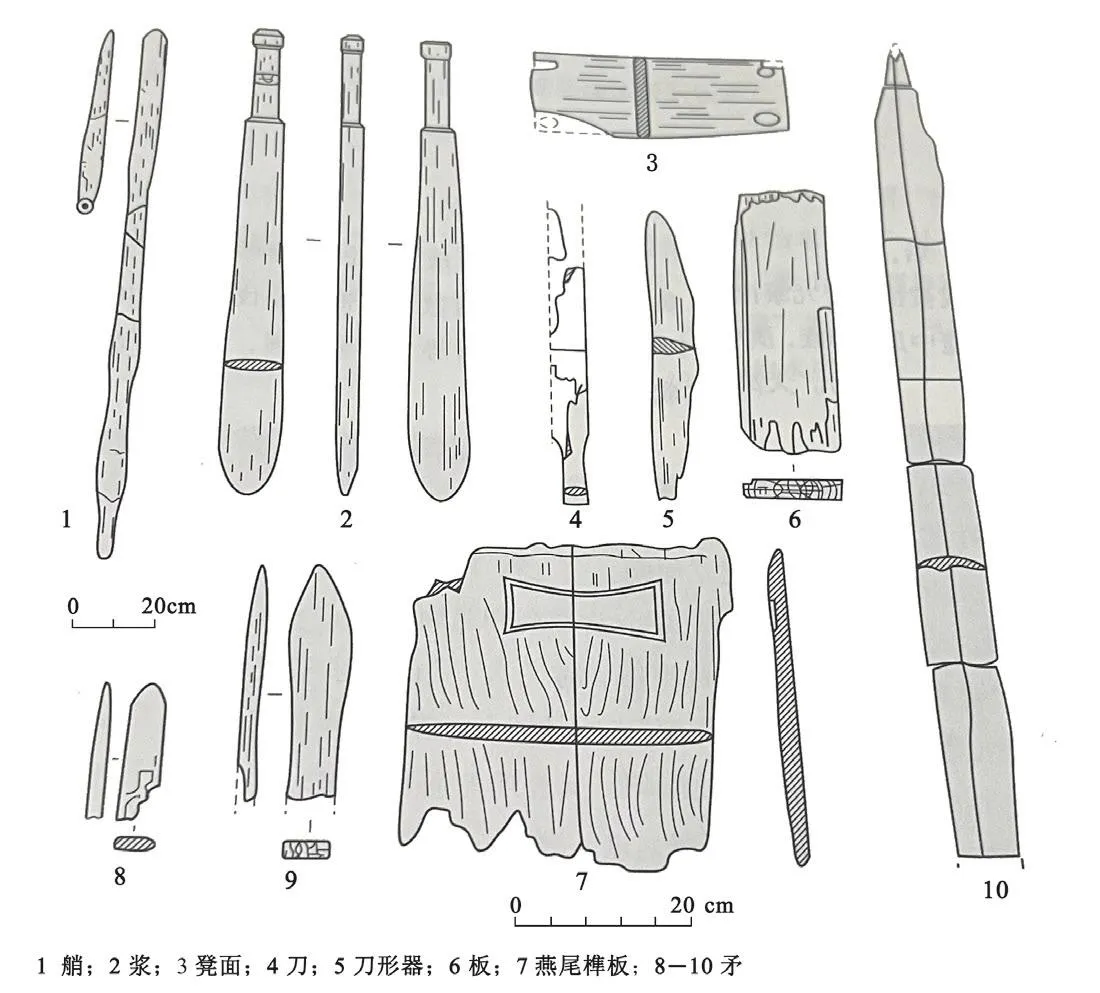

2.2.1.2 交通工具

“古者观落叶因以为舟”③,独木舟的发明对交通史的发展具有划时代的意义。据考古资料记载,独木舟出现于距今约10 Ka B.P.前后,这个时期古人已学会使用火和磨制石斧等生产工具,并通过运用火和石斧工具来建造独木舟[32]。湖南地区盛产楠木,以此为材,造舟、船,“蛮地多楠,有极大者,刳之以舟。”④考古资料显示,南县涂家台聚落遗址[33]中发掘出大溪文化时期的独木舟。此外,在澧县城头山大溪文化时期的文化堆积层中发现了船桨、船艄和燕尾榫板等木船桨遗迹[34](图4)。由此推断,除独木舟外,城头山聚落可能还有“筏”“舫”⑤等舟具,表明在距今约6 Ka B.P.左右洞庭湖区的先民已享有舟楫之便。随着水上交通的兴起,不仅拓展了古人的活动地域,同时对地域社会文化交往及社会结构转变起到了重要的影响和作用。

图4 大溪文化时期木器Fig.4 Daxi culture period wooden ware

2.2.2 文化重心迁移

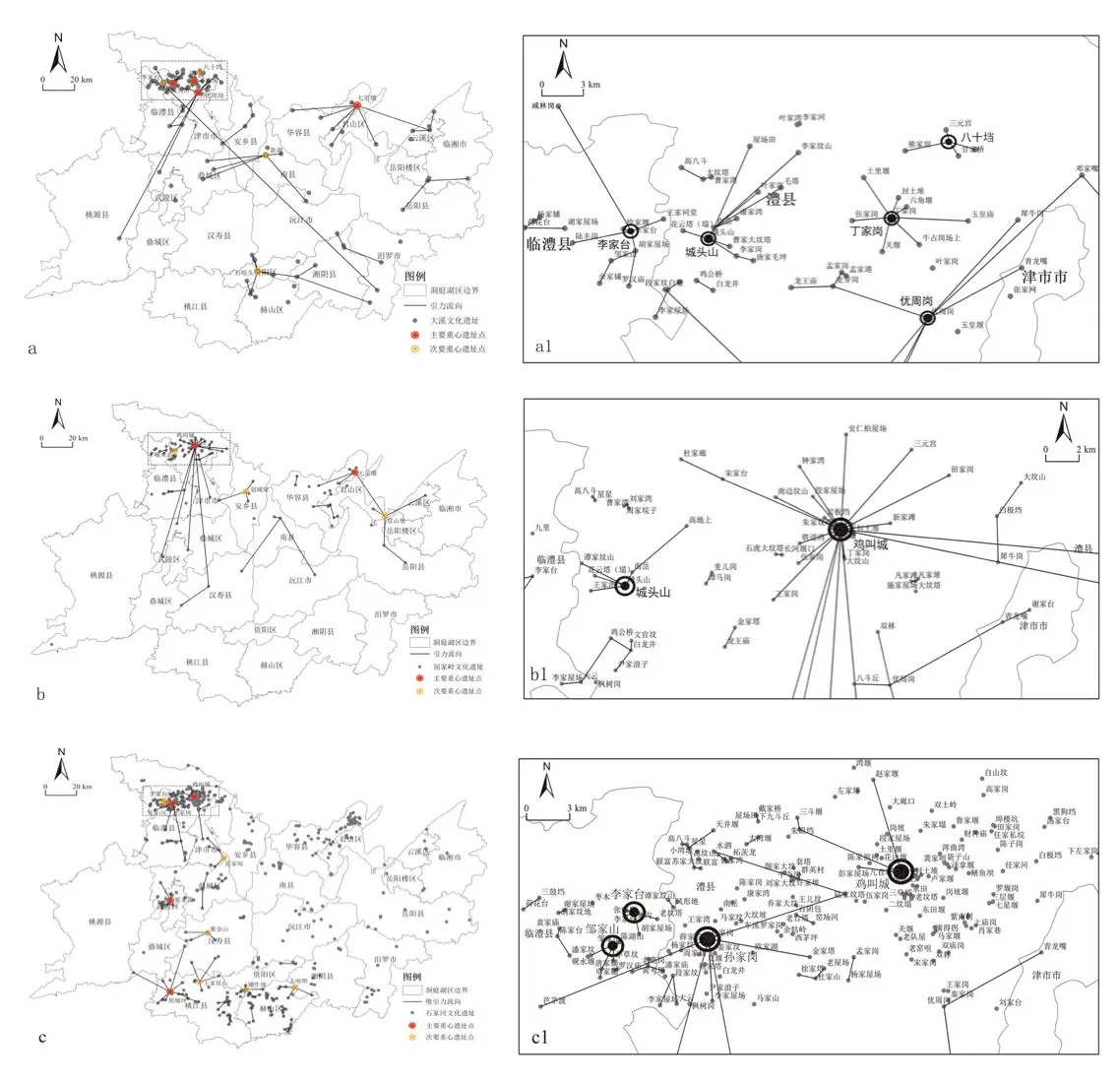

根据引力流向的数量将重心点划分为主要重心和次要重心,大溪文化时期主要重心有七星墩、城头山、丁家岗和优周岗聚落遗址,次要重心有新湖、石咀头、李家台和八十垱聚落遗址(图5a、a1);屈家岭文化时期鸡叫城聚落遗址成为澧阳平原主要文明中心,而七星墩遗址影响力有所下降,但还是这个时期的主要文化重心,次要重心分别为划城岗、坟山堡聚落遗址(图5b、b1);石家河文化时期主要和次要重心数量增多,此时城头山和七星墩不再是主要重心,而是以鸡叫城、孙家岗、夏家岗和坝塘坪为这个时期的主要重心,且此时重心向南迁移的趋势明显(图5c、c1)。

图5 新石器中晚期聚落文化重心分布及迁移特征Fig.5 distribution and migration characteristics of settlement cultural barycenter in middle and late Neolithic period

从各时期的文化中心分布上看,主要重心多为大型的聚落城址,城址的出现一改原本聚落群龙无首的历史局面,鸡叫城就是这个时期的典型代表,其社会、经济、军事等统一管理,以利益为主体的一体化程度加深[35]。石家河文化时期聚落社会血缘一体化,社会阶级化趋势明显,社会分工明确,经过战争的洗礼,有的成为城中之王,而有的城址衰落或废弃,但却不乏有其他的小聚落群独树新枝。由此,文明古国的影子在史前晚期悄无声息的诞生在了洞庭湖的西北岸。

3 史前聚落空间分异影响因素分析

3.1 自然因素

聚落的空间分布及聚落的发展规模均受到不同因素的影响,从自然要素方面将因子划分为海拔(X1)、坡度(X2)、坡向(X3)、地形位指数(X4)、地形起伏度(X5)、年均降水量(X6)、等温(X7)、可耕地面积(X8)、水资源可达性(X9)等9项指标,分析聚落空间分布和聚落规模分布的主要影响因素及其变化。

3.1.1 史前聚落空间分布影响因素及其变化特征

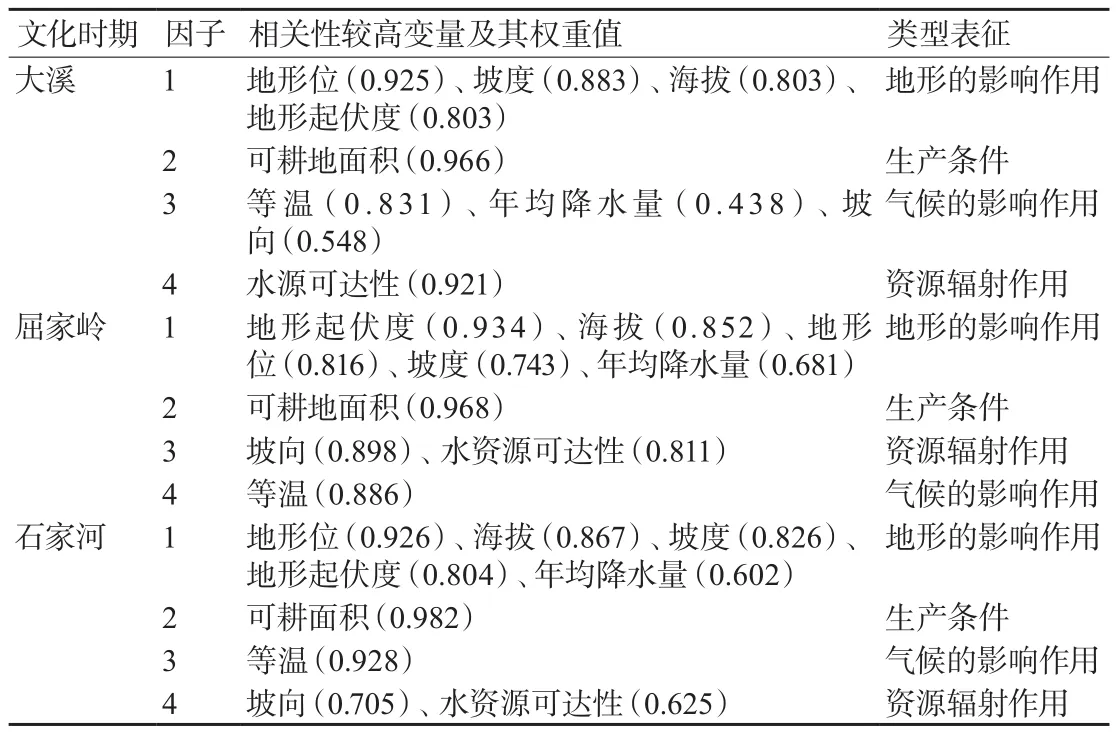

史前聚落的选址离不开自然环境,选择适宜居住的区域是聚落生存繁衍的重要保障。本文借助SPSS 22.0的因子分析来探究聚落分布的主要影响因素及变化特征,通过对KMO和Bartlett的球形度检验,得到三个时期的KMO值分别为:0.835、0.732、0.855,该检验结果均大于0.7,且Bartlett的球形度检验均在1%水平下显著,说明各指标适合因子分析。将三个时期因子分为4个类型,且从1~4影响程度依次递减,从而分析不同文化时期主要的驱动因子。

三个时期聚落选址主要受到地形、生产条件、气候和资源辐射作用影响(图4)。地形是三个时期聚落选址的重要考虑因素,主要表现为地形位、海拔、坡度和地形起伏度。生产条件在这三个时期变化不大,气候因素影响作用先减弱后增加,而资源辐射影响作用则表现为先增强后减弱。而坡向虽属于地形影响因素,但并非是古人选择居住地时所考虑的首要因素。

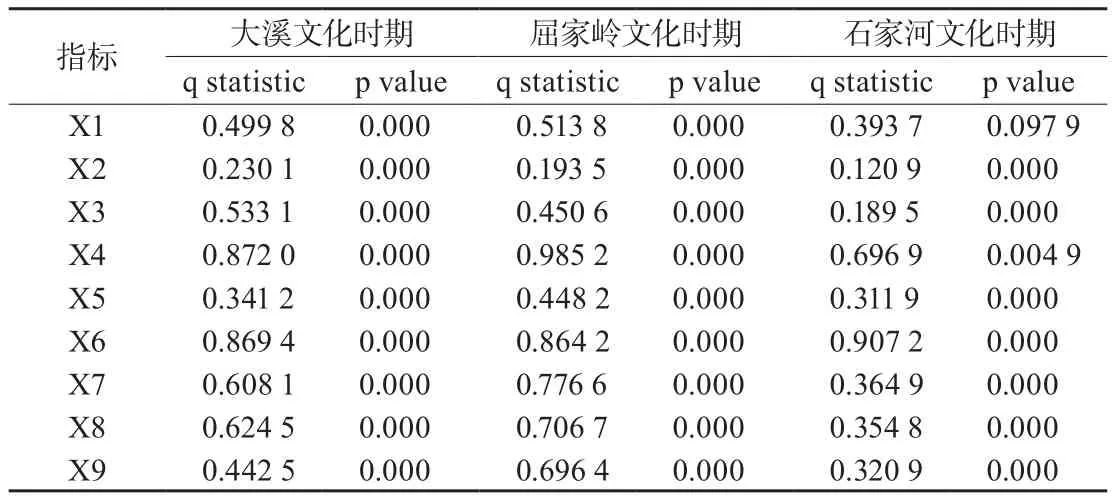

3.1.2 基于地理探测器的史前聚落规模空间分布影响因素及其变化特征

运用地理探测器分析各变量指标的决定力强度,将自变量因子做离散化处理,再导入地理探测器中,得到各变量的显著性特征。大溪文化时期影响因素排序为:地形位指数>年均降水量>可耕地面积>温度>坡向>海拔>水资源可达性>地形起伏度>坡度;屈家岭文化时期影响因素排序为:地形位指数>年均降水量>温度>可耕地面积>水资源可达性>海拔>坡向>地形起伏度>坡度;石家河文化时期影响因素排序为:年均降水量>地形位指数>海拔>温度>可耕地面积>水资源可达性>地形起伏度>坡向>坡度(表5),因此,地形位指数和年均降水量因素对聚落规模空间分布解释力最强,地形位指数因素解释力强度随时间的变化呈先增后减,年均降水量因素解释力强度随时间的变化呈先降后增的变化趋势,而坡度因素对聚落规模空间分布解释力最弱。

表5 三个文化时期聚落规模空间分布影响因子Tab.5 influencing factors of spatial distribution of settlement scale in three cultural periods

3.2 人文因素

3.2.1 农业技术进步

新石器中晚期生活在洞庭湖区的先民们已经完全掌握水稻的驯化和种植栽培技术。根据考古发现,城头山聚落遗址中出土了大溪文化时期稻属植硅石和发现了大面积水稻田,并且还发现了相当成熟的灌溉系统及人工开凿的大堰塘,推测用于储水灌溉。另外,遗迹中还包含了用于从事农业活动的磨制石斧、锛、凿、锄、铲、镰、杵等生产工具和其他栽培作物,例如粟、薏米、黄瓜、冬瓜、紫苏、芡实等多种粮食经济作物[36],而粟的出现,表明该时期南北文化有了一定的交流和相互影响。除植物发掘外,出土的动物骨骼数量和类型较多,例如水牛、黄牛、鹿、猪、狗、象、鼠、鸟禽类和鱼类等,并证明了猪为人工养殖,水牛用于稻田耕作,表明人们逐渐通过饲养家畜来获取肉食和农业耕作[37]。屈家岭文化时期农业工具有了极大的进步,穿孔、切割、抛光等工艺都已十分成熟。石家河文化时期稻作农业进入了成熟阶段,古人已基本掌握了耕作、施肥、引水灌溉、选种、育种、栽培、收割、储存、管理等方面的技术和方法,粮食有了剩余可用来酿酒和饲养家畜,饲养的家畜类型主要有猪、狗、羊、鸡等,为人们提供更多的肉食来源,捕鱼的工具有石镞、石矛、骨镞、骨鱼漂等,表明渔猎在人们的经济生活中占据一定的地位[38]。

表4 三个文化时期聚落空间分布主要影响因素及其表征Tab.4 main influencing factors of settlement sites selection in three cultural periods

3.2.2 部落的融合和战争

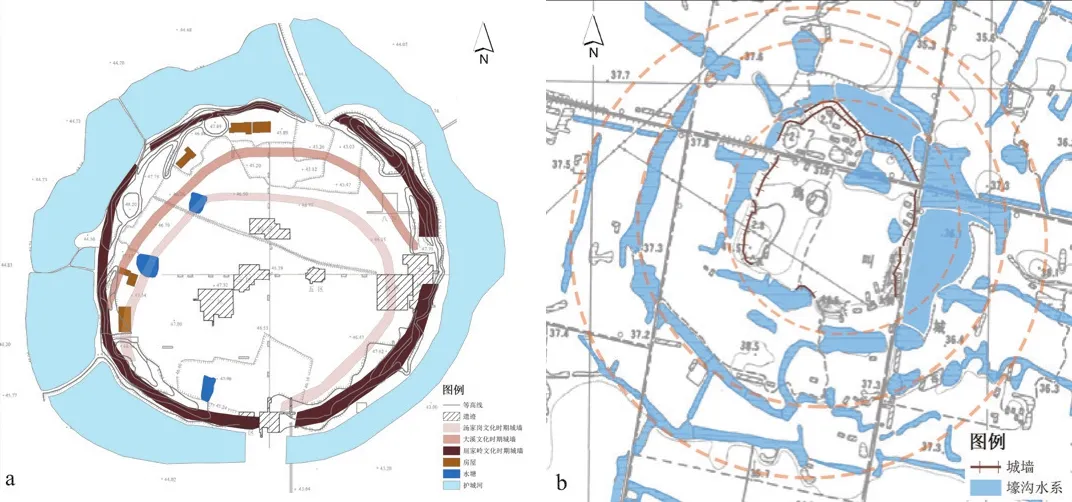

农业的发展导致聚落之间为争夺土地资源引发部落战争,也促使聚落之间融合速度加快,聚落之间的等级结构逐渐凸显。新石器中晚期聚落城址的出现表明了聚落之间的纷争和融合。澧县城头山遗址是一座以祭祀性质为主的单环壕聚落城址,由护城河呈圆形围成,沿护城河内挖筑城墙,并且从汤家岗文化时期至屈家岭文化时期城墙范围不断扩大,城内面积不断增长,周边中小型聚落逐渐被合并到城内[39](图6a)。根据相关考古资料表明,城墙和护城河的修筑一方面为了抵挡洪水的侵袭,另一方面为了军事防御[40]。而同时期同规模同环境的聚落遗址也有不少,仅有城头山聚落修筑了城墙和护城河,成为了澧阳平原具有一定地位和等级的聚落,使得其他聚落遥不可及。

然而,屈家岭文化中晚期鸡叫城聚落城址的实力逐渐增强,形成了三重环壕聚落城址结构(图6b),环濠与外部密集的沟渠相连形成了农田耕作区,也是澧阳平原史前最为壮观的稻作农业文化片区和城壕聚落集群[41]。随着鸡叫城一次又一次的扩大自己的城壕,周边遗址也随着其实力的壮大而被吸引和囊括,城址圈地现象的频繁出现所表达的一方面是城内人口数量的增加导致需要更多的土地,另一方面则是对外显示出了自己的领域主权和军事防御实力[42]。鸡叫城的兴起成为了城头山的制衡对象,由于长期的侵略和对抗使得城头山实力在新石器晚期逐渐衰落和废弃,鸡叫城逐渐成为屈家岭文化时期澧阳平原唯一统治的聚落中心。

图6 城头山(a)和鸡叫城(b)城址结构图Fig.6 site structure of Chengtoushan (a) and Jijiaocheng (b)

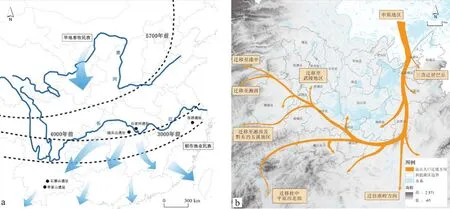

文化传播、交流和融合往往伴随着族群冲突、征服和迁移。新石器中晚期,中国历史进入了传说时代,炎黄部落和九黎的战争,实际上是游牧民族与农耕民族的角逐,也是黄河文明和长江文明的冲突[43](图7a)。逐鹿之战相当于屈家岭文化中晚期,这场战争促成了炎、黄部族融合,奠定了华夏民族根基,蚩尤战败被杀后,大部分九黎(三苗前身)族人南迁至长江中游,同当地部族结合,组成新的部落联盟[44]。根据洞庭湖区遗址中出土的陶器显示,石家河文化后期陶系、造型、纹饰及制作工艺等,同河南龙山文化器物接近[45]。表明中原地区文化向南迁移,并对南方的聚落社会产生了重要的影响(图7b)。

图7 文化融合及迁移(a.旱地畜牧民族南下;b.中原人口南迁)Fig.7 cultural integration and migration (a.southward movement of dryland pastoral peoples; b.the population of the central plains moved southward)

4 结论

第一,新石器中晚期人们倾向于在地势平坦且距水源较近的区域建造聚落和扩展聚落面积。大溪文化时期处于大暖期的鼎盛时期,屈家岭早期温度波动下降,洪水位上升,湖面扩张,屈家岭晚期到石家河早期气温回暖,湖面缩小,而石家河晚期气候逐渐恶化,洪水频发,至此史前文化衰落。三个时期聚落总体倾向于分布在年降水量1 150~1 250 mm、等温21~23 ℃区域。耕地面积随聚落数量的增长而增加,且耕地范围由洞庭湖北和西北向南迁移。

第二,新石器中晚期随着农耕时代到来,生产工具和交通工具技艺进步,磨制石器和陶器成为人们日常生活生产工具,男耕女织的社会分工现象逐渐凸显。除此之外,独木舟的出现为文化交流和融合提供了舟楫之便,拓展了古人的活动领域。新石器中期主要文化重心表现为大型聚落城址,周边小型聚落向大型聚落靠拢的趋势明显。新石器晚期人口和聚落数量增长,对生存资源的渴望导致聚落之间的战争、社会等级分化、利益一体化程度加深,部分大型城址衰落或废弃,次要重心数量增加,且聚落文化重心总体由洞庭湖西北向南迁移。

第三,聚落选址主要受到地形、生产条件、气候和资源辐射作用的影响,其中地形是古人选择聚居地的首要考虑因素。聚落规模主要受地形位指数和年均降水量因素影响,且年均降水量影响力逐渐增大,坡度因素对聚落规模空间分布影响最弱。

第四,新石器中晚期人们逐渐通晓引水灌溉技术,饲养家畜、稻作农业和渔猎成为人们的主要经济生产活动。该时期出现了环濠聚落城址,聚落与聚落之间为争夺资源引发战争,且城址圈地现象突出,社会矛盾激化。北方旱地游牧民族南下影响了稻作渔业民族,涿鹿之战后,中原地区文化南迁,对长江流域聚落社会产生了重要的影响。

注释:

① 国家文物局.中华人民共和国不可移动文物目录(湖南卷)[M].北京: 国家文物出版社, 2011.

② 国家文物局.中国文物地图集 湖南分册[M].长沙: 湖南地图出版社, 1997.

③ 《世本》, 清嘉庆刻本。

④ 《五溪蛮图纸》。

⑤ “筏”指用木或竹等扎成的水上交通工具;“舫”指用两条或三条独木舟并列, 用横板连接固定而成, 特点是稳定性强, 载重量大。

图表来源:

图1-2、5:作者绘制

图3:尹检顺.湖南安乡县划城岗遗址第二次发掘简报[J].考古,2001(4): 13-26.

图4:蒋响元.湖南古代交通史 史前至清末[M].北京: 人民交通出版社, 2020.

图6:作者根据赵亚锋.湖南澧县城头山遗址城墙与护城河2011~2012年的发掘[J].考古, 2015(3): 20-34.改绘

图7:作者根据湖南省国土资源厅.洞庭湖历史变迁地图集[M].长沙: 湖南地图出版社, 2010.改绘

表1-5:作者绘制

——关于大溪老街历史与现状的调查报告