基于PCA的冰上运动体育建筑可持续运维潜力评价指标体系研究*

陆诗亮 赵紫璇 郭 旗

0 引言

中国以2022年北京冬季奥运会为契机提出了“三亿人上冰雪”的发展目标,不断出台的国家政策和群众对冰上运动不断高涨的热情,对我国冰雪运动及其周边产业的发展起到了巨大的推动作用[1]。随着北冰南展西扩的发展势头明显,全国冰上运动设施数量和质量需全面提升[2]。冰上运动体育建筑由于其承办体育赛事的特殊性、使用场景的多元化以及建设地点的地域性,对于优化推动我国体育事业全面建设,促进冰上运动的迅猛发展方面发挥着不可取代的作用。

冰上运动体育建筑面临大尺度、高投资、高能耗、运维困难[3]的困扰,建筑界一直在探讨其可持续运维,寻求建筑尺度与能耗、成本与营利之间的平衡。因此,其可持续运维评价体系研究值得深入探索,应通过设计手段、建筑技术、智慧管理[4-5]等多层面进行分析。我国当前多集中在建筑本体的研究,并未严格区分绿色建筑与可持续运维建筑等的区别,缺乏针对特殊公共建筑类型的必要制度的引导。本文基于冰上运动场馆这一特殊的研究对象,致力于建立冰上运动体育建筑可持续运维潜力评价指标体系。通过主成分分析法(PCA)进行量化分析,获得可持续运维潜力指标因子对提高冰上运动体育建筑可持续运维潜力的贡献率和权重集,以期为建设可持续运维的冰上运动体育建筑提供参考与引导。

1 研究背景

1.1 冰上运动体育建筑赛时赛后利用存在矛盾

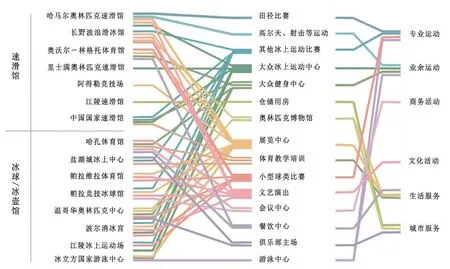

冰上运动体育建筑可持续运维的困难之处在于冰雪运动的季节限制,最适宜开放使用的阶段只有冬季的一个季度左右[6-7](图1)。因此多方面考虑建筑设施使用环境以及需求,实现不同季节的“一馆多用”是冰上运动场馆赛后运营的普遍思路[8](图2)。如我国的国家速滑馆,借助本身的低温属性来为人们提供大众冰上健身、低温存储等[9-10]。2022年冬奥会中,冰壶赛事便是交付给了国家游泳中心“冰立方”来承办,通过改造实现场馆冬夏两季不通气候下的循环使用[11](图3)。但是多种运动类型的碰撞与融合,使各项技术和设施配备的运行存在矛盾,不同使用模式下的比赛厅热环境差异性较大,因此需要灵活运维。冰上运动体育产业可以作为触媒,将多领域有机融合,在运维中形成联动效应,因此对场馆的赛后可持续运维提前布局,在设计层面选取相应的可持续性的技术与设施[12],通过多元运营途径来解决赛时赛后利用的矛盾。

图1 东北寒地城市冰上运动馆各月份使用状态统计图Fig.1 statistical chart of use of ice sports museum in northeast cold city

图2 冰上运动体育馆赛后多元利用模式Fig.2 multi-use mode in ice sports centre after game

图3 国家速滑馆和国家游泳中心冰壶赛场Fig.3 The National Speed Skating Museum and National Swimming Center curling field

1.2 体育建筑可持续运维导向评价标准匮乏

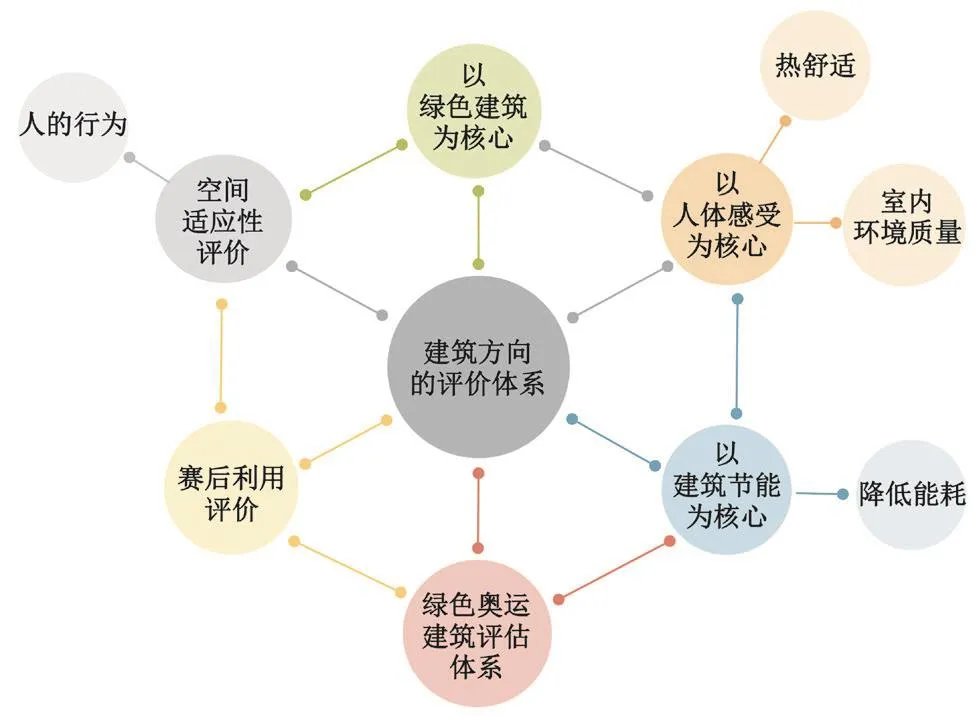

体育建筑的可持续发展问题一直备受关注,国际上发布了一系列促进建筑可持续发展的空间设计行动指南[13]。现阶段全球存在多种针对建筑物可持续性使用的评价体系,例如美国的LEED、英国的BREEAM、法国的HQE以及日本的CASBEE等,这些评价体系主要是评价建筑物在生态方面的可持续性、以及资源友好和环境友好的程度。2007年德国可持续建筑委员(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB)制定了一个可持续建筑评估体系DGNB,为建筑可持续性的设计、管理及评估提供依据[14]。然而上述多种评估体系并未深入区分建筑类型,大部分针对的是住宅及办公建筑[15](图4)。而冰上运动馆属于大跨度空间的特殊公共建筑类型,由于其自身的特殊性,现行评价体系的评价指标以及评价标准并不完全适用。冰上运动体育建筑具有空间复杂、功能多样、能耗巨大、人流集中等特点,对建筑可持续运维具有特殊要求[16],而针对冰上运动体育建筑可持续运维的定制化评价标准仍然匮乏。需要结合国内外颁布的冰上运动体育建筑设计标准与可持续建筑相关评价标准(表1),构建冰上运动体育建筑可持续运维潜力评价指标体系。

图4 针对建筑方向的评价体系Fig.4 multi-use mode in ice sports centre after game

表1 体育建筑相关评价的指导纲领性文件Tab.1 guiding and programmatic documents for relevant evaluation of sports buildings

1.3 可持续运维导向下的技术构成

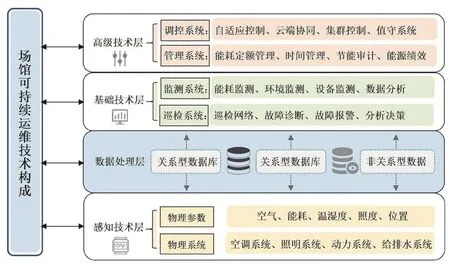

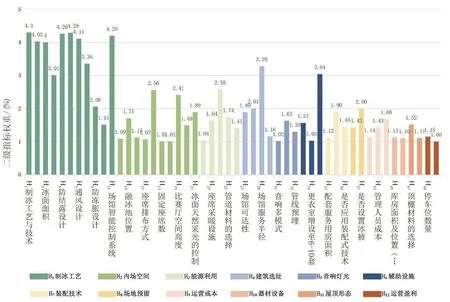

承办冰上项目的场馆由于其本身的特殊性,使得场馆里温度分区复杂,非常容易被外界风、光、热环境所干扰,因而能耗需求巨大,是可持续设计关注的重点。因此适宜的形体是可持续设计的首要考量因素[17]。形体设计涉及表面积、容积、形状因素。表面积是同环境进行能量交换的决定因素,容积关系到整个场馆的空调负荷,形状则关联的是对于风、雪、融雪等外界环境因素是否有很好的适应性[18]。物理空间构成与能耗息息相关,通过采取灵活适宜的被动措施,可以使其具有很好的减耗效率。冰上运动建筑需要依靠复杂的设备系统来维持场馆的良好运作,除需要一般的供水设备、电控设备和照明设备外,还需特殊的制冰设备、冰面维护设备和余热回收设施等(图5)。

图5 冰上运动体育建筑可持续运维技术体系Fig.5 sustainable operation and maintenance technology system of ice sports building

2 评价指标体系的建立

2.1 指标选取

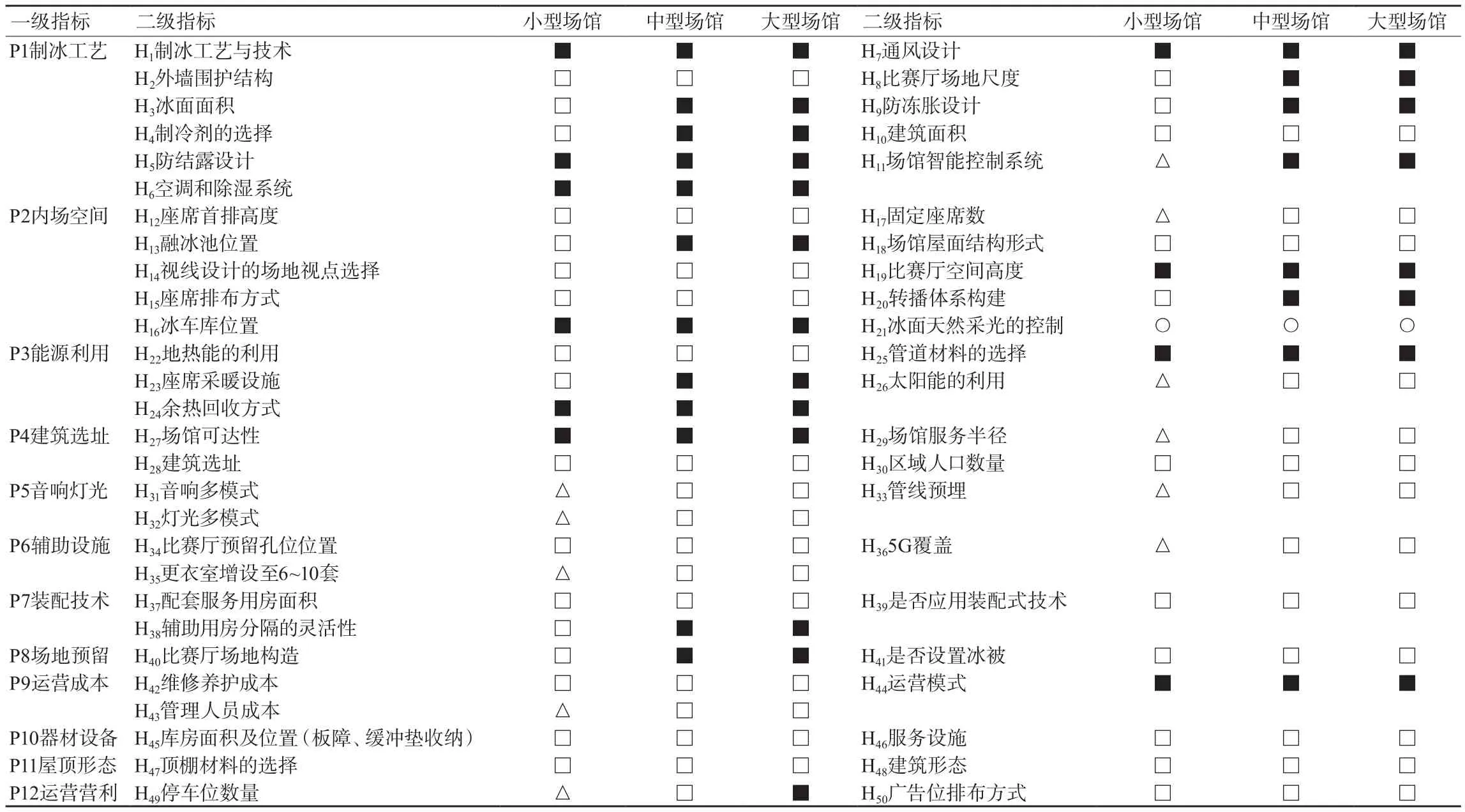

基于国外研究和国内现状,结合冰上运动体育建筑运维特点,通过文献整理、走访调查形成整体架构,本文通过组织焦点小组开展研判(小组成员16人,分成两部分,成员分别是建筑设计专家、冰上运动体育建筑管理者及体育行政人员等),讨论冰上运动体育建筑可持续运维潜力的影响因素,研判获取的关系因子是物理空间、设备形式、管理模式和智慧运营共4项一级指标:物理空间指冰上运动体育建筑的区位、建筑空间及设施的配置;设备形式指和冰上运动相关的体育工艺及设备配置;管理模式指场馆的运营成本及模式;智慧运营意为依据物联网、数字化计算、云计算、人工智能等先进科技手段的建筑设施智能运维模式[19]。它具备了四大类一级指标,还有细分的53个二级指标(表2)。

表2 焦点小组讨论指标组成一览表Tab.2 a list of focus group discussion index components

2.2 评价方法

主成分分析(PCA)在20世纪初被建立,是一种多元统计分析方法[20-21]。PCA的思想在于把评估架构里的多个因子转化成由少数互相没有关联的重要变量进行描述的综合评价体系,它使用线性方程把全部的因子进行归纳统筹,经过公式的处理使得它们用来反映上一级的变异量,所有的线性组合均是一种主成分[22],这个方式可以给多维度的数据开展降维操作,降低其复杂程度[23]。同时对于选取的综合因子反映出来的信息给与解释,以此来使得整个评价模式更为全面、饱满[24]。

指标建构方面由于前期研究和规范标准匮乏,因此将德尔菲法或焦点小组与问卷调查结合起来,应该是比较完备、客观的指标建构方法。

2.3 问卷设计与检验

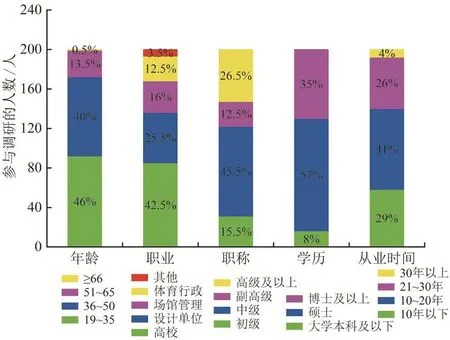

根据焦点小组讨论确定的指标框架,本文设计了问卷调查,问卷采用李克特五分量表法[25]进行绘制,测量专家对影响冰上运动体育建筑可持续运维潜力因素重要性的调查。开展正式调研前,发放20份问卷进行初步试验(pilot test),针对不合理处进行修正。将修正过的问卷在高校、设计单位、冰上运动体育场馆管理单位、体育行政单位等场所发送,当场或者隔日回收。本文的调查一共发送了250份问卷,得到有效问卷208份,有效率达到了83%,符合70%的有效性标准,问卷结果有效。填写问卷的人员的特征性统计如图6所示。调查问卷覆盖了高校、设计单位、场馆管理、体育行政等各级别的专家,有71%的受访专家从业时间在10年以上,由此该问卷涵盖了各个专业领域专家对于冰上运动体育建筑可持续运维潜力的评价信息。

图6 问卷填写人员描述性统计Fig.6 descriptive statistics of questionnaire fillers

2.4 数据信度检验

借助SPSS软件检验问卷的信度,即测量调研数据的可靠程度,获取到了本次调查的克朗巴哈(Cronbach)α信度指标是0.870,满足标准阈值0.8的最低要求,说明问卷的信度较好。问卷效度从内容效度和建构效度两方面来研判,前者为通过查阅文献、实地调研、焦点小组座谈研究的基础而得到的,具备了现阶段冰上项目场馆设施可持续运维的基本潜力因子,因此其内容效度好。而后者的判断依据53个二级因子和同它们相关联的上一级因子的关联程度。

2.5 指标级建构

指标集建构采用因子分析中的主成分分析法,初始时利用因子分析模块的KMO检验以及Bartlett球形检验开展因子的适用性检验。KMO= 0.828,Sig(显著性水平)=0,均表明适合进行因子分析[26]。

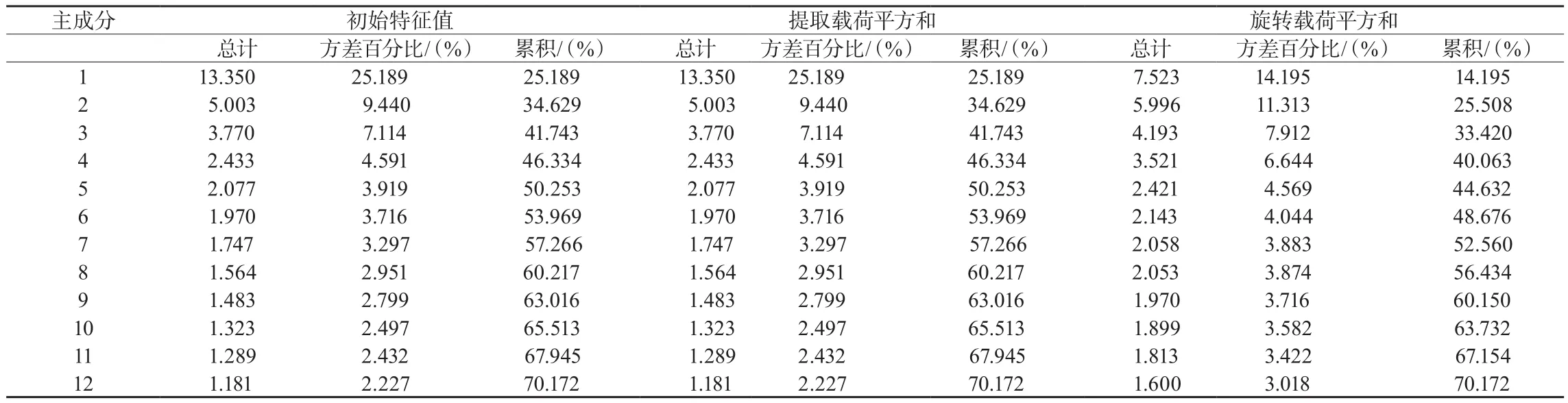

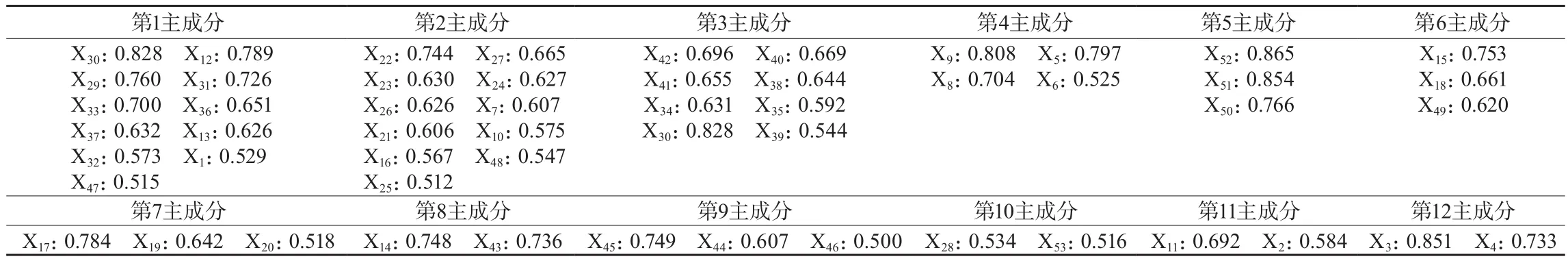

将原始数据进行PCA分析,经运行结果显示特征值>1的一级指标有12个(表3),它们的累计贡献率达到了70%(而英国NGST研究依据PCA处理因子结构,它的贡献率值为62%[27])。采用最大方差旋转后,获取了每个指标对应的主成分和其旋转矩阵系数(表4)。

从表3可以看出,一级指标主成分由4个扩展为12个。初期“物理空间”指标,专家认为应扩展细分为“建筑选址”“内场空间”“辅助设施”“装配技术”“场地预留”“屋顶形态”“器材设备”“运营营利”,从实际情况看,建筑物理空间包含内部与外部空间,运用各种建筑主要要素与形式,由其依据场馆功能特征扩展细分出8个指标是科学合理的。初期“设备形式”指标扩展细分为“制冰工艺”与“能源利用”,根据实际情况,制冰工艺与能源利用虽然都与设备形式有关,但二者具有独立体系属性,因此扩展细分为2个指标。X50~X52聚集在第五主成分下,一起归入“音响灯光”。X44~X46指标聚集在第9主成分下,说明将这三个指标归入“运营成本”是合理的。同时,将部分被标记为不重要或重要性不显著的因子排除,如“X41雨水回收技术的应用”和“X42废水利用”等。综上所述,修正后的冰上运动体育建筑可持续运维潜力评价指标集合如表4所示,共具备了一级因子12个,二级因子50个。同时,各二级因子通过提取主成分方式归入一级因子。

表3 解释的总方差Tab.3 total variance explained

表4 指标所属的主成分和旋转矩阵系数Tab.4 main components and coefficients of the index belong

2.6 因子权重计算方法

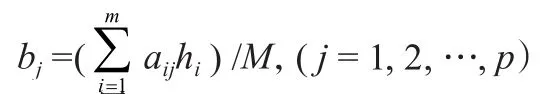

每个因子的权重反应的为该因子对于整体目标的综合评价能够有多大关联,同时也反映了其对于整体目标评价的影响力。它的模型计算为:

假如有p个因子,从中选择m个主成分,X=(X1,X2, …,XP)T是因子集向量,主成分是Y=(Y1,Y2, …,Ym)T,那么:Y=AX,而这里的A=aij( )mxp,aij是Yi和Xj二者的相关系数。假如B=b1,b2, …,bp( )是各因子权重向量,而Yi的贡献率是hi,m个主成分的全部的贡献率是M,那么因子权重的获取方式是:

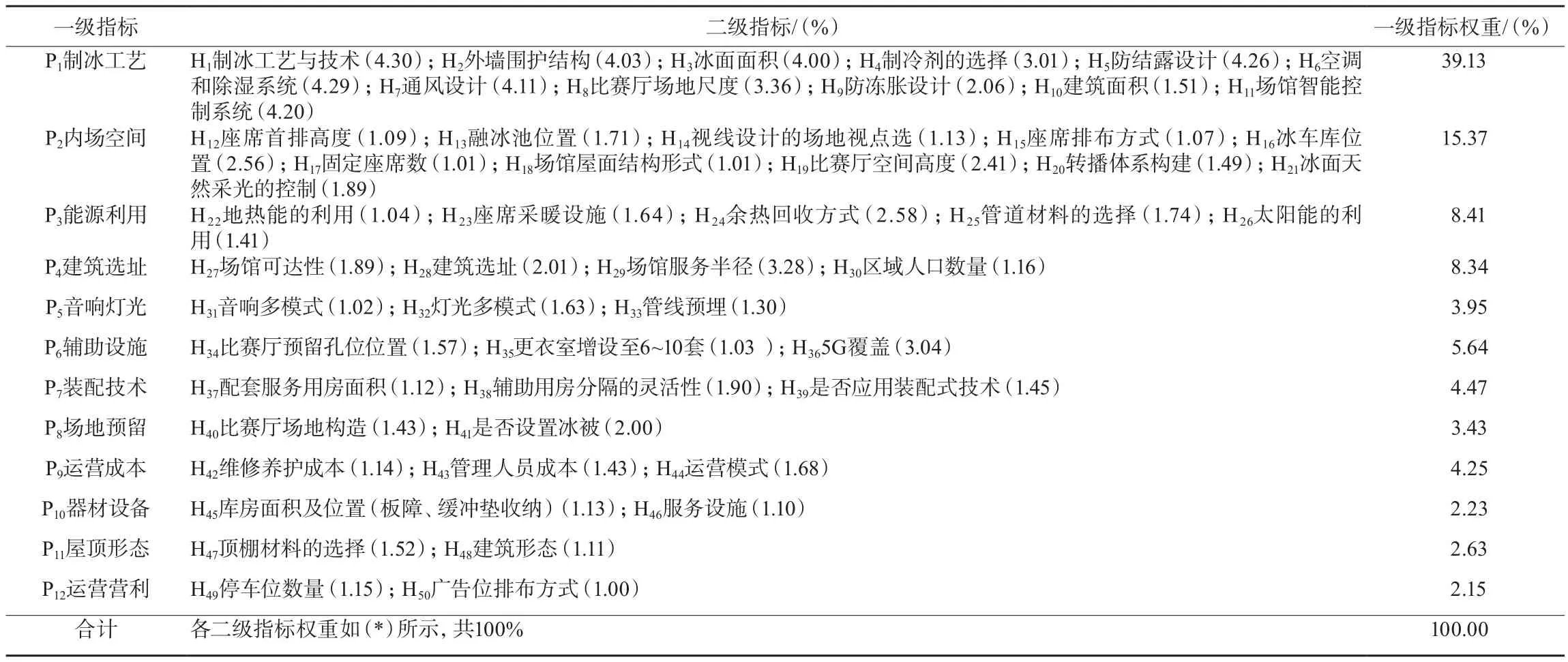

在这里,依据这种方式的因子集进行修正,那么获取到二级因子为p=50个,而又m=12个主成分,M=70%。依据上述公式,能够获取各类二级因子的权重(图7),而一级因子权重是归属于其中的二级因子的权重的累加(表5)。

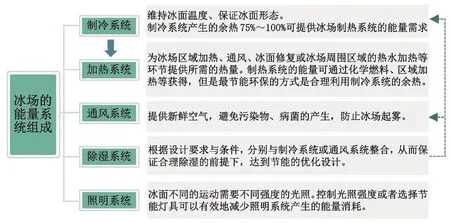

表5 评价体系指标构成Tab.5 composition of the evaluation system indicators

图7 评价体系指标权重Fig.7 the evaluation system composition and weight

3 评价模型对冰上运动体育建筑可持续性设计的启示

3.1 增效提质:节能舒适导向下的智慧冰场策略

制冰工艺权重值为39.13%,排在第一位,对可持续运维潜力的提高起主要作用,这与冰上运动体育建筑的功能特质直接相关。其中H1制冰工艺与技术(4.30%)、H6空调和除湿系统(4.29%)、H5防结露设计(4.26%)和H11场馆智能控制系统(4.20%)等的权重相对较大,占P1制冰工艺权重的44%,所以将从冰场制冰、场馆热舒适度及智慧冰场策略三个方面分析可持续运维提升路径。

制冰工艺与技术是冰上运动场馆可持续运维的关键要素,对场馆能耗具有重要的影响作用,而制冷方式和制冷剂的选择,直接影响场馆的能耗性能。不同冰上运动项目的冰场制冷,宜根据冰面场地的布局采用分区模块化制冰模式。国内冰场制冷系统通常采用乙二醇作为载冷剂的间接制冷系统,制冷媒也宜采用更加安全、环保、高效的(HFC+HFO)混合制冷剂以及二氧化碳等。氨制冷剂有毒且易燃,而含氯氟化物制冷剂会破坏生态环境,已逐渐被淘汰。冰上运动馆制冷机房中有主、备用两台冷机,维持着冰场的冰面质量,为节省管道,降低输送过程中的冷能损耗,应尽量缩短机房和冰场的距离。通常可承办比赛的冰上运动场馆会设有两块冰场,制冷设备应兼顾两块冰场的使用要求,避免重复建设同功能设备。

同时,专家问卷结果也表明了目前以人为本的冰场热环境,是维持场馆使用者使用频率、保障冰上运动场馆长效活力的有效途径,对冰上运动体育建筑的可持续运维也具有重要影响。空调系统的设置对于维持场地区与观众区的人体热舒适性至关重要。室内相对湿度随着空气温度的升高而增大,冰场上空会出现起雾现象,所以需将室内空气的露点温度降低,因此与控制温度相比控制场馆内的湿度更重要。但是这样会影响到人体的空间感受,因此,场馆内宜设置除湿机并采用合适的气流组织,加强空气流动来达到维持适宜的冰场热环境的目的。

智慧冰场策略能提高场馆的节能效率,提升场馆的长期运行水平,是目前智慧冰上场馆的发展趋势。其涉及了场馆各使用客群的机电系统智能化管控运行和智慧场馆服务,能够为冰上运动体育建筑可持续运维提供必要的信息,通过场馆智能控制系统实现建筑数据的宏观感知、推理、判断以及自我决策,提供具有高效、节能、安全、健康人性化功能环境的冰上运动体育建筑。智慧运营场馆设施体系应能适应多种活动的举办需求,以提高场馆的使用率,带动建筑整体可持续发展。

3.2 主体嬗变:高效弹性应变下的主动式可持续

评价模型中内场空间的权重是15.37%,排在第二,表明了该指标对整体评价体系有重要影响。其中H16冰车库位置(2.56%)、H19比赛厅空间高度(2.41%)和H21冰面天然采光的控制(1.89%)等权重占其中的45%,所以将从这三个方面分析可持续运维提升路径。

浇冰车库的位置决定了冰面质量维护的便捷性。浇冰车起到扫冰、浇冰的功能,比赛期间的浇冰车平均3 h就要工作一次,与场地转换效率息息相关,应将其设置在临近冰场区域且方便进出的房间内,其位置应方便所有冰场的使用。

比赛厅空间高度决定了场馆未来开展运营活动的潜力。比赛厅能够拓展为兼备健身训练、商业展览、文艺演出等多样性的使用途径[28]。然而为了避免顶棚结露现象,冰场上空16 m以内应禁止存在障碍物。为了满足这些功能多样化的使用,使得比赛场地以及观众席均具有动态可调节性,即场馆满足所有比赛项目的高度要求,比赛厅净高需超过16 m。例如帕拉竞技冰球馆的吊顶可调节高度,得以适应不同的场景模式需求(图8)。通过应用临时设施和可变技术,降低初始经济投入及对环境的冲击,便于匹配赛后当地的使用需求以及运营能力。

图8 帕拉竞技冰球馆内场空间Fig.8 Pala Arena Ice Hockey Pavilion infield space

冰上运动场馆的冰面天然采光控制问题一直备受争议,太阳直射光会向室内引入过多的太阳辐射,造成场地冰面不均匀,所以建筑主体空间在自然采光方面应遵循其天然的避直射光特质。另一方面,体育建筑的人工光环境营造耗能巨大,因此合理的结合自然采光,降低人工照明能耗,塑造良好的室内光环境,可以有效提升冰上运动建筑可持续运维的潜力。

3.3 环境交互:生态友好下的能源利用技术革命

能源利用权重值为8.41%,显示其对可持续运维潜力的评价具有较重要的影响。其中H24余热回收方式(2.58%)和H23座席采暖设施(1.64%)的权重占其中的50%,所以将从这两个方面分析可持续运维提升路径。

余热回收系统决定了场馆降低建筑能源损耗的潜力。冰上运动场馆内部特殊的热环境需求以及融冰制冰设施巨大的运转功率,使得冰上运动场馆比其他类型体育建筑的日常维护能耗成本高昂得多。而场馆运转过程里各类制冷设备余温散失能耗占到建筑总能耗的8%~25%以上,因此合理利用余热回收系统对冰上运动体育建筑的可持续运维意义重大(图9)。场馆需探索主、被动节能技术与环境结合,运用生态友好的适宜技术,减少运营能耗,从而有效提升建筑能源利用效率。

图9 冰场的能量系统组成与利用Fig.9 energy system composition and utilization of the ice field

座席采暖设施保障观众的观看体验感与观演品质。冰上运动场馆中冰场与场地看台区域的温度需求差异显著。观众席的环境温度不能低于18 ℃,建筑内的空调系统为维持观众坐席区域的合理温度,往往承担了较大的运营荷载,能源消耗巨大,座席采暖设施可与余热回收系统相结合,提升场馆内观众坐席区域热舒适性,从而缓解建筑空调系统能源消耗大的问题。

3.4 便捷服务:城市融合下的生态布局策略

建筑选址权重值为8.34%,其对可持续运维潜力的评价具有重要的影响。其中H29场馆服务半径(3.28%)、H28建筑选址(2.01%)和H27场馆可达性(1.89%)等权重占其中的86%,所以将从这三个方面分析可持续运维提升路径。

场馆服务半径及建筑选址决定了其对城市周边区域辐射影响力的潜力,场馆可达性决定了场馆吸引使用人群的潜力。冰上运动馆的社会特性使其具有巨大的人流吸引力,势必能够带来大量的使用人群以及社会关注度,同时也为周边商业活动带来巨大的动力。一个冰上运动体育馆能够对方圆2 km之内的周边设施产生直接影响,同时也会间接辐射到周边45 min路程内的至少30万人口日常生活模式。比如为场馆使用者服务的餐饮建筑、冰上运动器材的销售与维护机构、各种冰上运动的会员俱乐部、赛后休闲娱乐的场所等。另外,周边城市区域在场馆带动下兴旺发展,也会给冰上运动馆的经营维护带来更大的便利。冰上运动场馆在总体布局上与区域内人文生态环境的有机结合是非常重要的。统筹考虑场馆总体布局规划、城市生态系统与区域人文环境的问题(图10),助力城市可持续健康发展,同时在区域环境布局上,城市绿化系统的有机渗透可以使得场馆绿化体系更加和谐,形成有机联系的互益共生体。

图10 冰上运动馆文化生态环境解读Fig.10 interpretation of cultural and ecological environment

4 场馆规模对可持续运维潜力指标影响分析

冰上运动体育建筑规模应取决于场馆的定位,冰上运动场馆的定位决定了场馆承办的赛事性质、场馆影响力的辐射范围等,进而决定了场馆和配套设施的规模。根据不同的场馆规模,考虑到运维成本,冰上运动体育建筑可持续运维设计对于各项潜力指标的关注重点也有所不同,当成本有限时,应选取每项重点指标进行优化,保障有限投资产生最大效益,具体详见表6。

表6 场馆规模与重要潜力指标分析Tab.6 analysis of the venue scale and important potential indicators

5 可持续运维潜力评价指标体系的实践应用

目前对冰上运动体育建筑可持续运维潜力评价指标体系的应用研究尚不完善,在建筑设计实践中应用较为繁琐。由于研究时间的限制,且研究结果包含众多评价指标,因此今后的研究工作计划,是将研究结论有效地转化为实践支持体系。利用开发工具Excel VBA(Visual Basic for Applications)[29]等,配合构建大数据支撑下的冰上运动体育建筑可持续运维数据库,从而形成具有广泛代表性的长效动态的数据平台。本文建立的能够反映可持续运维潜力的指标体系和评价标准是后续研究工作的基础,在此基础上通过大数据和智能化技术对可持续运维评价要素进行动态监测与深度控制,可以进一步形成可持续运维研究的决策优化,从而为冰上运动体育建筑可持续运维研究及工程实践夯实基础。

6 结语

前国际奥委会主席雅克·罗格曾经指出现如今体育场馆设计正持续地发展,要紧密结合不断推陈出新的先进科技,同时也应当结合社会整体发展环境标准的变化[30]。伴随着2022年北京冬奥会的到来和全民健身政策的推进,即将迎来冰上运动体育馆的建设高峰,冰上运动馆的多元使用与智慧运维是可持续发展导向下的必然趋势,对于我国冰上运动体育建筑发展的深化和转型具有重要意义。针对冰上运动体育建筑可持续运维潜力建立了评价体系,获得模型中各潜力指标的权重值及权重排序。在构建评价指标体系的同时,提出针对不同冰上运动体育建筑规模的可持续运维提升路径,倡导以可持续为主旨,顺应当下和未来的需求。以上结论可为冰上运动体育建筑老旧场馆的更新改造与新场馆的可持续运维建设提供参考和依据,以期引起社会和设计师对于冰上运动体育体育建筑可持续运维的关注和思考。

注释:

① 在中华人民共和国行业标准《体育建筑设计规范》中,冰上运动建筑的规模按照座席容量可分为三个等级:小型(3 000 座以下)、中型(3 000~6 000 座)和大型场馆(6 000 座以上)。

图表来源:

图1:改绘自张烁.北京冬奥会国家速滑馆的可持续发展研究[D].北京: 国家体育总局体育科学研究所, 2020.

图2:改绘自孙澄, 高亮, 黄茜.冬奥会场馆建设思想的演进与嬗变[J].建筑学报, 2019(1): 8-12.

图3a:人民网.国家速滑馆“冰丝带”迎来速滑比赛首秀[EB/OL].(2021-04-07)[2022-11-20].http://ent.people.com.cn/n1/2021/0407/c1012-32072119-2.html.

图3b:张晨霖.国家游泳中心完成第二次“水冰转换”并开启冰壶体验[EB/OL].(2020-12-21)[2022-11-20].https://www.sohu.com/a/439621678_267106.

图4-7、9-10:作者绘制

图8:九地国际.“浮冰上的盒子”06年都灵冬奥会奥林匹克帕拉竞技冰球体育馆[EB/OL].(2015-01-19)[2022-11-20].http://www.jiudi.net/2014/content/?2274.html.

表1-6:作者绘制