奉化方言中的频度副词“老老”

应可晴,张 蕾

(上海师范大学 人文学院,上海 200234)

老老[lε213lε21]是奉化方言中常见的一个频度副词,语义相当于普通话中的“经常”。许多其他地区也存在“老老”的同音表达,但在具体词义和用法上并不完全相同。我们将“老老”划入评注性频度副词的范畴,评注性频度副词不仅强调命题的真实性,还表达说话人的观点立场和情感态度,奉化方言“老老”在具体使用中极具地域特色。文章叙述了奉化方言“老老”作为频度副词的分布搭配和特定的共现连用,进而分析“老”的发展和“老老”的形成,探讨方言“老老”在奉化方言、普通话和其他吴语地区方言中的差异。

一、“老老”的句法特征和共现连用

(一)分布和用法

“老老”作为一个副词,最基本用法是充当状语,修饰动词或动词短语。例如:

(1)鱼片我交关欢喜喫,老老买个。(我非常喜欢吃鱼片,经常买它。)

(2)渠老老去淋雨,人淋来溚溚渧为止。(他经常去淋雨,淋到人都湿透了才罢休。)

例(1)(2)中,“老老”均充当状语,修饰后面的动词谓语“买”“去”。“老老”一般位于主语的后面,谓语的前面,也可以单独位于句首,用于强调动作行为的频度。“老老”修饰形容词的情况较少,例如:

(3)楼登一份人家屋落门口灯泡老老勿亮。(楼上那户人家门前的灯泡经常不亮。)

(4)渠拉姆妈怕渠忒烫勿喫,拨中药老老冷个。(他妈妈担心他不吃太烫的,让中药经常冷着。)

例(3)(4)中的“老老”分别表示“灯泡不亮”的状态、“中药冷着”的状态经常出现,虽然直接修饰的是形容词,但实际上表现的是主体某一种状态的出现频率。

奉化方言中一般使用“介”[ka53]作状语标记,其功能看起来相当于普通话中的“地”。实际上“介”是一个中性指示词,一般展现的是该动作行为场景化的具体描摹,如簌簌介响、急煞介敲门。在“老老+VP”结构中,“老老”大多是无状语标记的。动作的频度不在“介”能连接的范畴内,故在该结构里不带标记“介”。值得一提的是,VP成分如果是一个内含了完整行为过程的可控的述宾动词,如淋雨、散步、洗澡等,一般会在前面加上动词“去”表示目的,如果语境充足,可以补足“去”的具体地点。例如:

(5)a.岳林公园夜到头有喷泉,阿拉隔壁一份夜饭喫好后头老老去散步。(岳林公园晚上有喷泉,我们隔壁那户人家经常在吃好晚饭后去散步。)

*①b.岳林公园夜到头有喷泉,阿拉隔壁一份夜饭喫好后头老老散步。

在“老老+AP”结构中,AP不能是光杆的,除了否定表达外,一般会带上语气助词“个”,使韵律协调,尤其如果AP是单音节的,必须带上“个”。试比较下面三个例句:

(6)a.冬天家一来,结冰死冷风一吹,渠面孔老老红个。(冬天一来,像结冰了一样的冷风一吹,他的脸就经常红着。)

b.冬天家一来,结冰死冷风一吹,渠面孔老老血红。(冬天一来,像结冰了一样的冷风一吹,他的脸就经常像血一样红。)

*c.冬天家一来,结冰死冷风一吹,渠面孔老老红。

(二)搭配和选择

由于副词“老老”本身具有评注性特性,“老老”所修饰的成分中,出现频率最高的是动作和状态。这些动作和状态一般具有可控性,如果发生的行为不可控,一般会在动词前加上能愿动词“要”,可控行为如例(1)中的“买”,其前无需加“要”。不可控行为如下:

(7)上腔天家冷,我老老要生病。(上一阵子天气冷,我经常会生病。)

(8)乃记性坏坏,我老老要忘记重要事体。(现在记性不好,我经常会忘记重要的事。)

例(7)(8)中的“生病、忘记”是非自主动词,说话人主观上不能支配“生病、忘记”这类动作,在此类动词前加上“要”,以使表达合理化。

就出现的句式选择来看,“老老”还可以在被动句中出现。奉化方言中处置和被动两种关系由“得”“拨”两字兼表,这两个同形标记有些相当于普通话中的“给”,使用时也要求谓语非单独使用,这和“老老”要求所修饰的成分必须是个复杂形式相一致。奉化方言被动句中的施受关系非常灵活,虽然“得”和“拨”使用时存在歧义,但是在具体的方言语境中,由于受前后其他信息的限制,听话人往往能准确地分辨出前后两个NP的施受事关系,将处置和被动区别开来。“老老”在具体使用中如果借助被动句的句式来表达说话人的观点情感时,大多数情况下都能突出说话人的消极态度,少数情况下出现中性意味。沈家煊认为,语言中表情成分所作用的对象是多方面的,可以是一个指称对象,一个命题,甚至是一系列的命题。[1]被动句式对于语义和情感态度的表达具有反约束的作用,倘若说话人选择被动句,往往是通过高频度副词“老老”突出主观感受和立场。“老老”所搭配句子的主语既可以是无生命的,也可以是有生命的。当主语为无生命事物时,自然也不会发生施事和受事的方向颠倒。例如:

(9)渠个考试成绩老老拨渠同桌超过。(他的考试成绩经常被他同桌超过。/他的考试成绩经常超过他同桌)

(10)公司阿台打印机老老拨小李弄坏。(公司那台打印机经常被小李弄坏。)

例(9)具有歧义,表达的时候之所以用被动形式是为了突出对考试成绩被超过这种经常发生情况的感慨态度,整个事件倾向于消极色彩。例(10)不存在歧义,打印机没有生命,不可能对小李施加动作,且句中动作使支配的对象发生变化,对受事具有消极影响。

就“老老”所在句子的时态来看,既可以表示过去时,也可以表示现在时,几乎不表示将来时。一般是对过去或现在经验的总结,带有说话人对已然事件的态度,与将来时发生冲突。例如:

(11)小方上两年老老问小李借钞票,小李烦勒勿得了。(小方前几年经常向小李借钱,小李烦得不行。)

(12)江边乃该交关闹热,老老有老宁牌跳广场舞。(江边现在非常热闹,经常有大妈跳广场舞。)

(13)a.阿拉屋落到秋天家好装好嘞,侬下来遭来玩。(我家房子到秋天就能装修好了,你以后来玩。)

*b.阿拉屋落到秋天家好装好嘞,侬下来遭老老来玩。(我家房子到秋天就能装修好了,你以后经常来玩。)

“老老”在与表时间量的词语搭配时,表时间量的词语可以是显性的,也可以是隐性的。在显性时间量的句中,“老老”一般搭配表示时段的词语,如果搭配表示时点的词语,句中一般隐含了一个时段。例如:

(14)该只小区老老有贼骨头来偷东西,治安交关坏。(这个小区经常有小偷来偷东西,治安非常差。)

(15)小方下半日两点老老来树底下走象棋。(小方下午两点经常来树下下象棋。)

(16)上腔风破烂介大,渠老老吹来咳嗽。(上一阵子风特别大,他经常被风吹得咳嗽。)

例(14)中,“老老”说明这个小区从过去到现在一段较长的时间内有小偷,遭贼是常态,虽然时间成分是零形式,但隐含的意义很明确。例(15)限定在下午两点这个时间点,并不是具体的某一天下午,而是一段时间内的下午两点“下象棋”的动作发生频率高。例(16)指出“上腔”这个时段,“咳嗽”这一行为多次出现。

(三)特定的连用

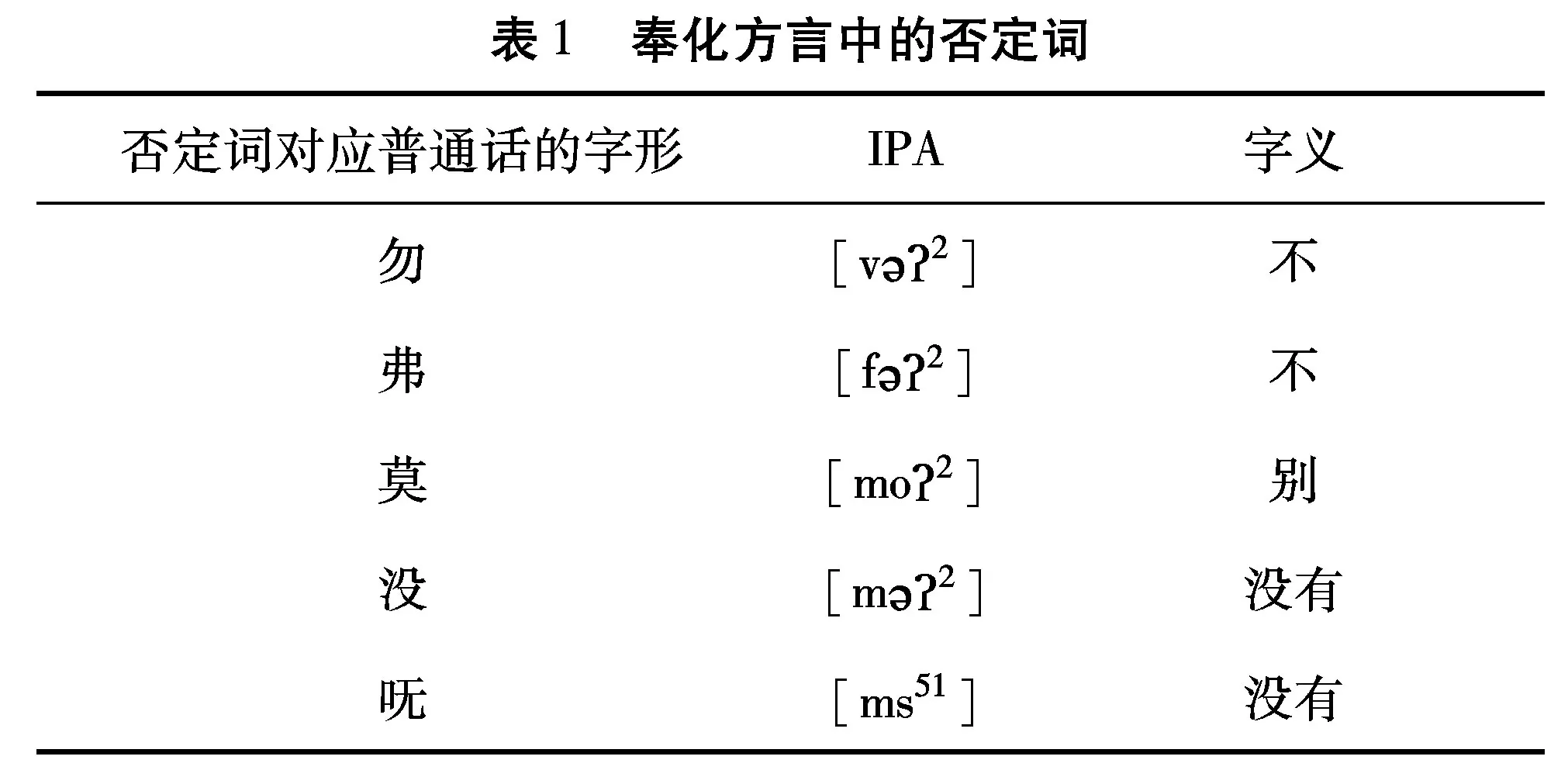

“老老”既可以用在肯定句中,也可以用在否定句中。肯定句中“老老”可以后加“是”,否定句中奉化方言否定词和普通话大不相同,阮桂君明确宁波方言的单纯否定词主要有“勿、弗、莫、呒、没”[2]五个,这五个否定词在奉化方言中也经常使用,列表如下。

张谊生指出,从连用的内部结构看,可以分为右向结构和左向结构两种。右向结构就是前面的副词先修饰后面的副词,然后再一起修饰中心语。左向结构是后面的副词先修饰中心语,然后再一起接受前面的副词修饰。[3]“老老”和否定词的连用从线性排序上看分两种:“Neg+老老”和“老老+Neg”,但是从对层次关系的定向上看,都是左向结构关系。

“Neg+老老”结构中,Neg只能是“莫”。“莫”相当于普通话中的“别”,是一种对他人行为的干预。“莫+老老+VP”表现出左向结构关系,先是“老老+VP”,再被“莫”否定。去掉“莫”,句子还能成立,说明是左向。“莫”基本上只出现在特定的否定祈使句中,对VP也有限制,一般都是消极且可控的。例如:

(17)a.侬莫老老寻欢喜个人讲闲话。(你不要经常找喜欢的人聊天。)

b.侬老老寻欢喜个人讲闲话。(你经常找喜欢的人聊天。)

(18)a.到楼登去了下登门要锁来,侬莫老老忘记。(到楼上去了要把下面门锁了,你别经常忘记。)

b.侬老老忘记到楼登去了下登门要锁来。(你经常忘记到楼上去了要把下面门锁了。)

例(17)去掉“莫”句子依然成立,句中VP看起来不是消极事件,但是说话人的预设是“找喜欢的人聊天对方会感到厌烦”从而会造成消极影响。例(18)中,“老老”加强说话人的迫切语气。

“老老+Neg”结构中,Neg可以是“勿、弗、没、呒”,否定的是后面的行为,“老老”在前表示对“勿、弗、没、呒+VP”这一客观事实高频出现的消极评价,是一种左向结构关系,去掉“老老”句子还成立。

“老老+勿+VP”是最常见的一种表达,“勿”相当于普通话中的“不”,句中主语否定了这一行为,再通过“老老”凸显说话人对句中主语不执行这一行为的消极评价。例如:

(19)a.该小人皮惯哟,老老勿听渠拉姆妈闲话。(这小孩皮惯了,经常不听他妈妈的话。)

b.该小人皮惯哟,勿听渠拉姆妈闲话。(这小孩皮惯了,不听他妈妈的话。)

(20)a.该小人心没来读书上登,作业老老勿做。(这小孩心思不在读书上,经常不做作业。)

b.该小人心没来读书上登,作业勿做嘛。(这小孩心思不在读书上,不做作业。)

例(19)(20)中的b句去掉“老老”后主观性较a句减弱,更偏向一种客观事实的呈现;a句则更多地展现出了说话人对小孩行为的责怪和抱怨等消极情感。

在口语中“勿”和“要”“会”“用”等字组合时,出于发音省力的需要,说话语速加快部分音素脱落而成为一个合音词。这些表示否定的合音词中只有“勿要”可以和“老老”共现,音[fie51],意为不要,表示说话人主观上的不接受。例如:

(21)该小具仔有自家心思,大人闲话老老勿要听。(这个小伙子有自己的想法,大人的话经常不要听。)

(22)该小囡欢喜看广告,动画片一类老老勿要看。(这个小女孩喜欢看广告,常常不喜欢看动画片一类。)

“弗”的使用范围比较窄,最常出现在固定结构中,如“弗三弗四”(不三不四)、“弗上弗落”(不上不下)、“弗结”(不知)。“弗”的固定结构外的用法具有个人性,在具体语境中表达说话人更强烈的语气和情感。“弗”只有和个别词连用时前面可以加“老老”,例如:

(23)渠个头脑老老弗大灵光。(他的脑子经常不太聪明。)

(24)渠阿腔得每日像做乱梦介,老老弗大清醒。(他那一阵子每天像做梦一样,经常不太清醒。)

“没、呒”相当于普通话中的“没有”,“老老”和“没、呒”的共现比较少见,“老老”一般出现于特定结构“没/呒+NP+VP”前,例如:

(25)落课铃一响人一晌没了,小方走来慢,老老没东西喫。(下课铃一响,人一会儿都走光了,小方走得慢,经常没东西吃。)

(26)该两夫妻时介造孽,老娘被赶出后头,老老呒采去。(这两夫妻经常吵架,妻子被赶出来之后,经常没地方去。)

在对话场景中还有一种特殊情况,如果“勿、没”和“老老”共现的句子是对话中的后续句时,那么否定词放在“老老”前面,不破坏“老老+VP”的结构,这符合应答协调一致原则。黄宗认为应答协调一致现象当中,答话者所接收到的言语刺激会影响答话者的言语选择过程以及选择内容。[4]在能满足交际功能的前提下,答话与问话中的词语完全相同是最为经济省力的。例如:

(27)问:荡眼老老停电否?(这里经常停电吗?)

答:荡眼勿要/没老老停电。(这里不经常停电。)

(28)问:我又晓得该开关坏,侬用起来老老坏来伐?(我就知道这种开关品质不好,你家用着经常坏吗?)

答:实在没老老坏来。(其实不经常坏。)

副词“老老”可以和时间词连用。连用时,由于信息的焦点不同,频度副词可以在前也可以在后。如果频度副词在后,时间词在前,反应特定时间范围内动作行为的重复量,句中的时间词成为动作行为的背景,频度副词和中心成分成为突出的行为模式。例如:

(29)渠闲两遭老老来个,该腔倒没来。(他过去经常来的,这一阵子反而没来。)

(30)渠节头节面老老驮果篮去走人家。(他节日里经常拿着果篮去走亲戚。)

例(29)(30)中,“闲两遭”“节头节面”是句中给出的时间范围,“老老来”“老老驮”是侧重突出的行为模式。

反之,频度副词在前,时间词在后,信息的焦点是时间词。例如:

(31)渠老老黄昏头辰光去钓鱼。(他经常在黄昏的时候去钓鱼。)

(32)渠老老夜快点去搓麻将。(他经常在傍晚的时候打麻将。)

例(31)(32)中,“老老”修饰的是一个时段,句子侧重于这个特定的时段。

那洪雷认为,时间副词和频度副词的连用共现主要受到时间轴一维性特点的影响,要符合客观时间轴上的时间出现顺序,一般呈现左向结构。[5]例如:

(33)a.校门口讲讲呒交摆摊,一方老老好看见卖冰糖葫芦个人。(校门口讲讲不让摆摊,但依然经常能看见卖冰糖葫芦的人。)

*b.校门口讲讲呒交摆摊,老老一方好看见卖冰糖葫芦个人。

例(33)a中,“老老”先修饰后面的中心语“看见”,然后再一起接受前面的副词“一方”的修饰。例(33)b中,“老老一方”虽然只是词语顺序不同,但句义已经发生了变化,“一方”相当于普通话中的“依然、仍旧”,表示一种不变的状态,“老老一方”连用变成了右向结构。“老老”表示事件高频度出现,但中间会有间断,“一方”表示状态不变,二者连用不符合时间轴上的出现顺序,故不能共现。

二、“老”的发展和“老老”的形成

(一)“老”的构成

奉化方言中有两个“老”,一个是形容词,记作“老1”,一个是副词“老”,记作“老2”,两者之间存在一定的发展关系。

单音节形容词“老1”可以直接修饰名词,所修饰的名词既能是有生命的,也可以是无生命的,但在语义上存在细微差别。“老1”和动物搭配表示年纪大;和植物搭配表示过于成熟,过了适口的时间;“老1”和无生命的对象搭配时,还表示随着时间过去,该对象有部分受磨损的老旧状态。例如:

(34)地里种个全是老落谷。(田里种的全是老玉米。)

(35)阿只老猫来阿拉屋落六年了。(那只老猫来我家六年了。)

(36)该老屋牌勿知哈辰光倒来个。(那老房子不知道什么时候倒塌了。)

“老”(即老2)充当副词是奉化方言中独有的一种用法,语义接近于普通话中的“才”。“老2”的使用范围很窄,只能出现在表示否定的特定结构“NP+老勿要+(侬)+VP”中,这个结构里去掉“老”后依然成立。“勿要”既能起到缓和语气的作用,也能清晰地传递出说话人的主观态度。但是去掉“老”后,“勿要”必须和音为[fie51],而且在表意上有细微不同。例如:

(37)a.侬拨我一眼积木撩撩来,我老勿要侬睬。(你把我的这些积木搞坏了,我才不要理你。)

b.侬拨我一眼积木撩撩来,我勿要侬睬。(你把我的这些积木搞坏了,我不要理你了。)

(38)a.侬该闲话讲过十多遍来,渠老勿要听。(你这话讲了十几遍了,他才不要听。)

b.侬该闲话讲过十多遍来,渠勿要听。(你这话讲了十几遍了,他是不会听的。)

例(37)a中,“老勿要侬睬”有一种嗔怪的意味,例(37)b中,“勿要侬睬”的语气更强烈,侧重在责备,这里的“老”可以缓和语气。例(38)是以第三方的视角来表达,说话人和NP站在同一立场。“老”充当副词表达出一种任性的语气,表现出强烈的主体意志,NP只能是第一人称或第三人称。第一人称视角直接表达出主观的情绪,第三人称视角隐含说话人和NP共同的情绪。

(二)构形重叠和构词重叠

“老1”既能进一步虚化为副词,也能通过组合改变自身的程度量级。形容词“老”要表示不同程度量级往往会借助一些手段或组合,如构形重叠、“老”+三个非重叠音节、表示高程度的状语+“老”、“老”+表示高程度的补语、“老”+语气词等,这些手段也可以组合使用。表达结构越长,表现出来的信息量越多,它们都是表示高量级的,符合认知语言学中的数量相似性(iconicity)原则。例如:

(39)该菜老老嗬。(这菜太老了。)

(40)倷阿太老貌聋聪,闲话阿讲勿像哟嘞。(你太外婆实在很老了,话也不会讲了。)

(41)介老个笋小小人喫勿来,咬阿咬勿糊嗬。(这么老的笋小孩子吃不来的,咬也咬不烂。)

(42)得上回眼菜比起来,乃回眼老交关。(和上回的菜比起来,这回的菜老了很多)

(43)介多日脚没看见,侬人老哟来嘛。(好久不见,你变老了嘛。)

(44)介多日脚没看见,侬人弄人介老咚来。(好久不见,你变老了很多嘛。)

例(39)中,“老老”是“老1”的重叠式,借助词法来凸显程度量。例(40)中,“老貌聋聪”可以看作一个状态形容词,通过复杂形式来具象化表现“老”的高程度。例(41)用指示词“介”来修饰“老”表示程度,这里的“介”相当于普通话中的“这么”。例(42)用程度副词“交关”作补语修饰“老”,这里的“交关”相当于普通话中的“很”。例(43)中,“哟来嘛”是一组无实在意义的语气词,仅表示感慨。例(44)用了两种手段,“老”前由指示词“介”修饰,“老”后有语气词“咚来”。

例(39)中,我们将“老老”分析为“老1”重叠。但同时,我们也考虑了“老老”是状中结构的可能性,即由副词“老”修饰形容词“老”。状中结构“老老”作为频度副词“老老”的结构形式基础,再通过词汇化和语法化来实现频度副词“老老”的身份确立,这种可能性也符合语法化的一般机制。我们从两方面来探讨这一可能性。从音调上来看,“老老”如果是状中结构,后一个“老”字应为原调,可实际发音时后字较前字短促。从奉化人的语言习惯上来看,如果需要一个副词修饰形容词“老”,更倾向选择程度性指示词“介”(相当于普通话“这”)。如“该菜介老嗬”,“介老”是毫无疑问的状中结构,而单音节“老”在奉化方言中一般不表示程度。值得注意的一个词是“老早”,可分析为状中结构,但是该处“老”只能理解为构词语素,有且只有在这个特定词语里表现为高程度。类比其他同类结构的词语,如“老大、老高、老宽”等,这些表达在奉化方言中不出现,认可的同义表达式为“介大、介高、介宽”等。再来对比同属吴语区的上海话,上海方言“老”和奉化方言“老”在发展过程中走向了不同的道路,“老”和“老老”在上海话中表示程度的用法更广。在奉化方言里,程度表达已经由其他词占领,比如指示词“介”,故不需要“老”的进入。

状态形容词“老老”是基式“老1”的AA式构形重叠,记作“老老1”。“老1”重叠后所产生的结构的词汇意义不变,还是表示时间量大,但在语法意义和语法功能上发生了某些变化,表示程度上的增量,重叠后是固化的量。在外在感知上,我们可以通过视觉表象和触觉实体而明显感知到“老1”;在内在认知上,“老1”的量是隐性的、模糊的,具有变化性的,能通过重叠的语法手段加强其程度。

朱景松认为形容词重叠式表现的量很难像形容词基式表达量那样去理解,这种重叠式相当于对基本式的模糊描写。[6]他认为形容词重叠式量的意义是肯定量的充分性,表明某种性质的量达到了适当、足够的程度。譬如,“老1”可以划分为“顶老(最老)、交关老(很老)、有眼老(有点老)”,通过前置的副词来表现“老”范畴内的不同程度,但“老老”这样通过重叠表示高程度的重叠词就无法用程度副词修饰。

从句法角度来看,“老老1”一般不会单独使用,和“个、嗬”搭配修饰名词,“个”可以理解为普通话中的“的”,不能被否定词和程度副词修饰。例如:

(45)老老个落谷倷阿太喫勿来。(很老的玉米你外婆吃不来的。)

(46)a.该芋艿老老嗬。(这芋艿太老了。)

*b.该芋艿没/勿老老嗬。

*c.该芋艿顶老老嗬。

从语用角度来看,“老老1”表达一种主观认识量,带有明显的主观色彩,从而形成一种含有评注性的认识。例如:

(47)罐子里厢是眼老咸齑。(罐子里面是一点老咸菜。)

(48)罐子里厢该咸齑老老嗬。(罐子里面的咸菜太老了。)

例(47)中,“老咸齑”仅描述咸菜老的客观事实,不带说话人的态度。例(48)用“老老1”来描述咸菜时,不仅程度量级提升,还带有说话人的表示否定或负面评价的主观色彩。

当“老老”评议的对象由客观事物扩展为动作或事件,且在句法分布上经常处于谓语前面的位置时,“老老”就具备了成为副词的条件。频度副词“老老”是构词重叠,词义相当凝固,充当状语,记作“老老2”。“老老”从形容词语法化为副词,我们来进一步探讨其中的机制。张谊生指出,汉语副词相关的语法化机制大致包括既相互联系又相互依存的四个方面:结构形式、语义变化、表达方式和认知心理。[7]

先来看句法功能的变化,状中结构“老老1”作状态形容词时一般充当谓语或者定语。当“老老”经常出现在状位时,可以修饰谓语动词或VP,为其成为副词“老老2”提供了重要的形式条件。例如:

(49)a.渠喫个落谷老老嗬。(他吃的那个玉米老老的。)

b.渠老老喫落谷。(他经常吃玉米。)

例(49)a中,“老老”充当谓语,修饰的是物品。例(49)b中,“老老”充当状语,修饰的是动作行为。

再来看语义的变化,“老老”的实词意义在日常的使用过程中发生了抽象化,表现出虚化的情态意义,能传递出说话人的主观态度。句位的变动会引起副词化的出现,语义的转变也会导致词语句法功能的改变。例如:

(50)该屋橱门老老嗬。(这柜子门很旧了。)

(51)该小滑孙老老拉屋橱门玩。(这小屁孩经常拉柜子门玩。)

例(50)中,“老老”指柜门的使用时间长而呈现出来的老旧状态,是一种直观可见的物体表征。例(51)中,“老老”表示小孩拉柜门动作频繁出现,传达出说话人对这一行为的轻微厌烦态度。

最后来看认知心理的变化。张国宪提到有一条扩张规则是从事物的质扩张到行为的质,他举例说“轻”指重量时表述的是事物的质,“轻”指动作的力度时表述的是行为的质,这一路径符合人类认知的一般规律,而“性状的语义扩张从本质上说是人类语言普遍存在的一种语法化现象”[8]。我们在认知外界时,总是先认识到具体可感知的事物,再学会把握抽象不可感知的事物,人们的认知行为会影响语言的使用。“老老1”表述的就是事物的质,“老老2”则表述的是行为的质,从“时间久”这样的时间量表达到频度表达,贯穿语义变化过程的一条线索是“时间量”的隐喻。例如:

(52)老老个笋干头小人喫落肠胃坏。(小孩子吃太老的笋干对肠胃不好。)

(53)该笋干头小人交关欢喜,老老喫。(这种笋干小孩子非常喜欢,经常吃。)

例(52)表示的是静止事物的质,笋干可能是超过了合适的收获季节,也可能是存放时间久了。例(53)表示的是动态行为的质,指“喫笋干头”这一动作的频度。虽然句中都没有出现表达时间的词,但在说话人的认知心理中隐含了一个时间量。

(三)语义指向和主观评注表现

“老老”具有不同的句法和语义,但不管是形容词还是副词,这些语义都表现出高量级的特征,且“老老”在不同的使用语境中都有具体的评注功用。我们通过描写不同词性的“老老”展现其语义指向及相应的情感表现。

“老老1”的描摹对象是有限制的。“老老1”和“老1”的适用范围类似,当用来描摹无生命的对象时,一般表示物体随着时间流逝而自然老化的状态;当用来描摹可入口的作物时,所传递情感比较单一,一般表达说话人对这些作物的喜爱或讨厌。除了动植物外,“老老1”指人的用法比较少见。例如:

(54)a.该只南瓜老老嗬,老南瓜喫起来顶粉嘞。(那只南瓜老了,不过老南瓜吃起来最粉糯了。)

*b.渠人看起来老老嗬。(他看起来长得好老。)

c.渠面孔老老。(他脸长得老。)

例(54)a中,“老老”表现的是作物南瓜的生长状态,结合语境传递出说话人欣喜的情感。b句虽然看起来合乎语法,但其实这种说法很别扭,更容易为当地人所接受的同义表达是“渠人看起来介老”,用程度副词来修饰单音节“老”。c句“老老”直接搭配的不是人,而是人的一部分,在这种语境中,句子成立。

“老老2”表现所修饰动作或状态的频度,这里的动作或状态一般都是可以阶段性发生的,即中间有断续,不用一直延续下去。在表现说话人的主观性方面,一般表现出主观评价,特定条件下也能表现出主观推测。例如:

(55)渠拉屋落欶条件侬晓得伐?渠老老喫野黄鱼。(他们家什么条件你知道吗?他经常吃野黄鱼。)

(56)超市该米质量倒是坏,老老生虫。(超市的米质量太差了,经常生虫子。)

例(55)(56)中,“老老”表现的是动作行为的频度,带有说话人的主观态度时,“老老”会重读。例(55)说话人对于高频度“喫野黄鱼”这一行为有探究心理,例(56)说话人对于“生虫”这一行为表现出消极评价。

“老老2”几乎不用于表示将来时的句中,但是如果在具体语境中架构起一个尚未发生或还未确认的场景时,“老老2”能够出现,用来表现说话人对特定场景中动作状态频度的主观推测。例如:

(57)a.乃腔花鼓探头价钱交关落惠,渠肯定老老去买。(这一阵子皮皮虾价钱很实惠,他肯定经常去买。)

*b.渠要老老去买。(你要经常去买。)

例(57)a中,说话人并未见到事情的发生,“老老”的频度存在于场景的假设中,传达的是说话人的推测义。例(57)b是一个没有具体语境的祈使句,这样的表达在奉化方言很少出现,更合理的同义表达是“你要多去买眼”。这个短句是一个经济性表达,既能表示“买”的频度较高,也能表示“买”的量较大,视具体语境而定。这些表达之间的主观化程度是有差异的,“老老2”的主观性程度等级明显高于“老老1”。

三、“老老”的共时比较

在普通话和其他吴语地区方言中,也有“老老”的使用情况,我们将奉化方言“老老”与之相比较,以突出频度副词“老老”的独特性。

首先来对比语音。奉化方言中“老”的吴语拼音为[lau4]②,“老老”的发音为[lε213lε21],发音位置靠前,唇形较扁,后一个音较前一个音更短促;宁波方言中“老”的吴拼为[lau6],“老老”的发音为[l213l21],发音位置靠后,唇形偏圆,后一个音也短促;普通话中“老老”的发音为[lau214lau214],发音位置靠后,唇形偏圆,前后调值不发生变化。

再来看句法和语义。普通话里单音节“老”使用非常普遍,既可以作程度副词表示高程度,也可以作时间副词。重叠后的“老老”可以使用,但是没有表示动作行为频度的用法,“老老”的出现范围也很受限制,一般可以作为组成固定词语的成词语素出现,也可以作为少部分名词的特定前缀。例如:

(58)现在桥做好了,我们老老小小都很高兴,有事没事也都过去看看。(2021年人民网)

(59)新书记都上任好久了,我们也不知道叫什么名字,感觉还是老老书记和老书记在管事。(2020年人民网)

(60)一辈子的精神品格,用手中权力老老实实为人民办事。(2020年人民网)

例(58)中,“老老”指的是老人们,以重复表示数量的增加,这样的表达还有“老老少少”“老老幼幼”“老老互助”等。例(59)中,“老老书记”只能在特定语境中出现,指的是前前任书记,和后文的“老书记”放在一起表意更明晰。例(60)中,“老老”是“老老实实”的组成部分,不可拆分。

上海话中的“老”,其程度表达和奉化方言“老”走向了不同的发展道路,在上海、杭州等地的方言中,“老老”作程度副词的用法更普遍,由单音节程度副词“老”重叠而来,加强程度量级,一般修饰表示积极意义的形容词,如“老老好”“老老早”“老老宽”等,比单独说“老好”“老早”“老宽”的程度量级更高,也更能表现出说话人的积极情绪。普通话中“老+AP”结构,AP仅限于单音节,但在某些吴语地区,AP也可以是双音节的,我们以上海方言为例。例如:

(61)伊个字写得老推扳个。(他的字写得可差了。)

通过和亲属方言之间的比较,我们看到“老老”的频度副词用法是奉化方言特有的,对等类似的频度副词的形式是不同的,具有一定的研究价值。

四、结 语

“老老”作为频度副词,就句法分布来看,以充当状语为主,绝大多数情况下修饰动词,很少修饰形容词;就搭配选择来看,“老老”可以出现在被动句中,所在句子的时态一般表示过去时或者现在时,所修饰的成分中出现最多的是动作和状态。此外,奉化方言中“老老”还可以作形容词,由基式“老”构形重叠而来表示程度上的增量。在具体语境中,形容词“老老”一般表达说话人对客观作物的喜爱或讨厌之情,而副词“老老”能表现出主观评价和主观推测这两方面。关于奉化方言“老老”和普通话、其他吴语地区方言的“老老”的对比,除了发音时韵母不同,在句法和语义上也各有差异。

注 释:

①文中例子前的“*”,表示该例句不成立.

②本文所使用的吴语拼音均来自吴语学堂,https://www.wugniu.com/.