从电视剧《觉醒年代》用户评论看其身份建构与认同

张凌波 许艳玲

(新疆财经大学文化与传媒学院,新疆 乌鲁木齐 830012)

一、研究缘起

《觉醒年代》作为建党100周年的献礼剧,跳脱了传统主旋律叙事模式和传播壁垒的桎梏,借助审美与思辨价值共兼的视听语言,以贴近真实历史场景的服化道以及复刻历史人物的演员等元素,收获了大量观众的好评。随着网络搜索量的逐步走高,《觉醒年代》不断出圈延续“觉醒热”,成为了其他红色革命题材影视剧的学习典范。其意蕴丰富、故事连贯的剧情吸引观众纷纷留言,使观众借评论展演自我,表达自己的意志偏向,再证自身观影场域中的身份选择。

因此,本文对观众身份的探究,不仅要考虑行为主体观影过程中形塑的多元“自我”意识,同时通过分析 《觉醒年代》观众多元角色建构的过程,了解观众的观影需求,以此总结反思我国主旋律影视作品的“出圈”经验,为今后同类题材作品提供一定的经验借鉴。

二、数据来源与研究思路

(一)数据来源

《觉醒年代》于2021年2月1日在优酷、爱奇艺全网首播以及在CCTV-1播出,目前已全部更新完毕。本文选取了优酷上该片所有文字、数字形式的评论,截至2022年1月5日,通过八爪鱼采集器提取了优酷视频网站 《觉醒年代》43集观众评论数15836条,具体情况如图1所示。

图1 《觉醒年代》优酷平台观众评论文本数据爬取情况

(二)研究思路

本研究主要采用内容分析法,梳理了观众的评论文本并分析了他们的身份追寻特征。首先,将 《觉醒年代》43集的评论文本导入NVivo12 plus分析软件,运用扎根编码的方式,在不预设任何假设的基础上,按主题以开放式编码将评论文本涉及观众身份的原文设为一级节点,形成“自由节点”1108项。在所有案例文本自由编码结束后反复阅读相应节点的内容,并根据节点内容对节点的名称进行必要的修改。其次,对“自由节点”进行合并、聚类,将相互联系的“自由节点”纳入“子节点”,每个“子节点”均对应若干个“自由节点”,完成第二级编码。再次在比较和分析的基础上对“子节点”进行合并、归纳以及主题的提炼,从“子节点”中归纳概括出“父节点”,完成第三级编码。最后,经过三级编码后,形成2个“父节点”及其下5个“子节点”,并通过对“父子节点”进一步分析,结合其他学者对观众身份类型的研究,探寻观众在观看 《觉醒年代》这一影视剧时对主体身份建构与认同过程。

(三)研究发现:观众身份的多元追寻

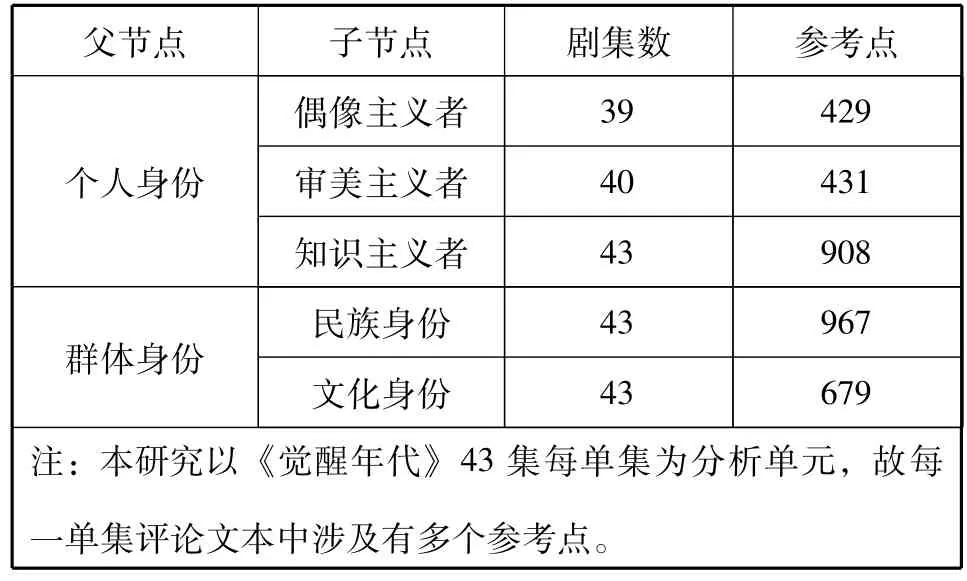

借助NVivo12 plus的数据分析,得到 《觉醒年代》评论文本内容编码统计结果 (如表1所示),通过评论文本分析可知,观众在确认个体身份后,会因相同的特性走向群集,形成一个个群内同质、组间互斥的集合体,因此,本文在对观众身份类型探讨时主要分为个人身份与群体身份两类。个人身份是观众在某种场景里展演的角色,对其编码借鉴了赖黎捷、黄慧两位学者对某一美剧粉丝的身份构建时的分类,以“个人身份”为父节点对评论文本进行编码得到3个子节点:审美主义者、知识主义者、偶像主义者,同时,个人身份编码参考点占据全部参考点的比例为51.78%。观众的群体身份,主要是看其归属群体所体现的鲜明特征,以其为父节点对评论文本进行编码得到2个子节点:民族身份、文化身份,群体身份编码参考点占据全部参考点的比例为48.22%。通过对两类“父节点”的分析与计算,发现两类“父节点”的占比差异小,也可探知观众借助生产评论文本间接或直接投射、建构角色,并以此实现自我个人身份或群体身份建构与定位的参与目的。

表1 《觉醒年代》评论文本内容编码表

三、个人身份类型分析

互联网的诞生与普及,将表达关口开放,使得个体在赛博世界里以多元身份展现自我,借助表达话语建立联系,于留言互动寻求认同,在归属中强化身份概念,进而在数字舞台中彰显自我价值。通过 《觉醒年代》评论文本内容编码表可知,本文研究的观众个人身份有三种类型:审美主义者,即评论表现为对该剧文本审美元素的追逐;知识主义者,即评论围绕剧中历史人物、历史事件及情节进行自主学习;偶像主义者,即评论是观众对剧中人物以及其扮演者进行偶像化描绘与代入,并对偶像特性进行代入模仿[1]。

(一)表达“个性自我”的审美主义者

审美主义者注重文化产品的整体质感及其所表露的服饰、场景、台词、音乐等微小精致细节,追寻契合他们灵感或是彰显独特自我的闪光点。因而,对这一子节点评论文本相关主题词进行词频搜索发现,审美主义下的观众提及“导演”270次、“细节”180次、“编剧”156次、“演技”155次、“作品”127次、“历史剧”110次,这些高词频的凸显与这类身份所关注的重点不谋而合。审美主义者在观看 《觉醒年代》时,发表的如“喜欢这部剧的细节和生活化,电视剧本身的质感很耐打,又有木刻艺术冷峻之美的加持!”“里面蚂蚁的特写不是白给的,蚂蚁代表的是群众是人民”“片头好评版画好评音乐好评”等极具个性化的评论表达,流露出这类身份的观众对场景细节、画面效果、人物音乐、动物意象等元素的看重。此外,无论是对人物形象的立体表达,如恣意且烂漫的陈独秀、乖离且知礼的陈延年、刚毅且果敢的李大钊;或是描画细节突显的意象场景,如剧中被扔入水池的青蛙,粘着人血的馒头;还是点明极具美感的木刻版画、蒙太奇等视觉呈现,审美主义者都是通过评论文本对这些内容元素进行细节性鉴赏的。他们以身份为思量,借文本进行言语表达,述说个体感性体验,并向其他观众展示追求艺术个性的认知动力,进而从后台走入前台进行自我的数字化展示,宣示自己独特的审美,以此张显个性主体审美身份。

(二)展演“博学自我”的知识主义者

知识主义者作为“文本盗猎人”,不仅彰显求知意向与表达欲望的满足,他们还会在此基础上进行文学作品的二次加工,并结合自身观点,以评论文本为传播渠道向其他观众进行具有目的性的游说与讲解,不断构建其主体专业的知识主义者身份。在对这类身份子节点评论文本相关主题词进行词频搜索时,知识主义者评论提及“历史”1430次、“觉醒”627次、“思想”324次、“学习”213次,这些极具可写性的主题词成为高词频,契合了观众作为知识主义者的个人认知与诉求。

观众以知识主义者身份出现时,会基于自身已有的知识积累对相关内容进行意象的自我解读,如陈延年小心翼翼地将误入碗中的蚂蚁放生在路边的野花上,陈独秀将整蛊他的青蛙扔到院子的水池里,有不少观众认为这预示着父子之间对解放青年追求的不谋而合[2]。这种对原文本创造性解读、重构以及传播的过程,也正是知识主义者获取快感进而建构身份认同的过程。进一步分析这类身份观众的评论文本,从“看这部电视剧,不仅可以回顾中国近代史,还可以弹幕打开,学习知识真的非常受益”“现在看陈独秀反对李大钊的看法,是对的,民智未开,五四运动很不完善,到现在都有影响,中国需要一次真正的思想启蒙。”等内容可知,观众选择知识主义者身份时,其评论表达更强调对知识的占有、汲取与散播,注重提升或展示知识能力,充分发挥主体能动性,以“我之将是”替代“我之曾是”,并视自身为传播节点,寄他者观影学习的目的,进行文化产品消费,并在这一过程中逐渐强化专业知识者的身份立场,从而完成身份的自我认同。

(三)照亮“理想自我”的偶像主义者

观众作为偶像主义者时,会攫取偶像身上符合自己价值观的品质并加以赞赏与汲取。比如对偶像主义者来说,他们观剧时看到剧中毛泽东、陈独秀、李大钊等伟人的品格及才智,但旨趣并不止步于娱乐这一维度,而是通过偶像这一人物介质来验证自我价值,从偶像身上找到自我价值的所在。但观众也会对一些与自身价值观相冲突的内容启动防御机制,并对此进行忽略或批判,例如观众通过评论留言对袁世凯称帝、张勋复辟等事件进行批判,以此反证自身立场,彰显主体偏向。

通过对“偶像主义者”这一子节点进行词频搜索,发现观众在评论里提及“李大钊”550次,“伟人”552次,“演员”475次和“鲁迅”249次。通过观众评论可知,偶像在这一过程中成为了温尼科特所言的“过渡性客体”,即“非我的客体”,是被认作属于外部现实的东西,并且,客体具有“肌理”或“自己的现实”,它变成了受众温暖情感的来源[3]。因此,偶像在成为过渡性客体时,一定程度上化作了连接内在现实和外在现实的协商中介,成为了观众精神需求的补给地。例如,剧中陈独秀、李大钊、胡适等伟人所散发的优秀品质、聪明才智以及独特的人格魅力,观众将对偶像的崇拜融入留言中,进行情感叙述:“《觉醒年代》让我认识了一个不一样的李大钊先生和陈独秀先生,更让我认识并记住了很多烈士。致敬先烈们,生于华夏,吾辈幸甚!”“慎终追远、缅怀先辈,铭记革命先烈光荣事迹,倍加珍惜今天的幸福生活”等。偶像在一定程度上成为了观众情感自我投射的理想“锚地”,观众借文字向“理想自我”靠拢,他们在观剧过程中跨越时空桎梏与剧中人物进行互动,通过对剧中角色品性的扬弃,完成了自我认同的同时,也凭借与剧中人物共同对真理的执着追求,以剧中人物为“过渡性客体”,不断向“理想自我”靠近,以此完成自我价值的升华。

四、群体身份类型分析

观众通过留言与他者进行自由勾连,发现与自身观点导向一致的评论帖子时,会获得想象中的群体认同,并将意见群体的力量夸大,从而完成自我肯定。在对观众群体身份进行剖析时,本文将在优酷平台上观看 《觉醒年代》的观众视为一个群体,通过对他们的评论文本进行整体分析,概括出了观众的“民族”与“文化”两种群体身份类型。民族身份是群体对自己国家、民族身份的觉察和情感依附以及由此引发的行为倾向,而文化身份则是个人或者群体在文化助力下形成的关于身份的认知。

(一)民族身份:观影场域的“想象共同体”

重大革命题材的电视剧基于“载道”的教化功能,出演了以影视叙事形式来搭建当代人与历史之间桥梁的角色。《觉醒年代》作为庆祝中国共产党成立100周年的献礼剧,在制作与播出过程中对历史传承意识与民族高度认知的讲述更为凸显。制作者将这些思想和意识融入叙事框架中,通过讲述新文化运动、五四运动、共产党成立等历史事件,描摹了陈独秀、李大钊、胡适、毛泽东、鲁迅等一代伟人群像,并通过将二者耦合,丰富了历史讲述的形象谱系,建构起观众对那段未曾参与岁月的网络记忆,以宏大建制完成了对“民族—国家”这一主题的呈现与凸显,唤醒了观众的民族身份。

对这一子节点相关主题词进行词频搜索可知,观众位处叙事者建构的框架里,提及“中华民族”1130次,“社会主义”980次和“共产党人”789次。观众通过观看影像,唤醒与铭记了重大记忆符号,进而勾勒出这段峥嵘岁月的历史画面。此外,观众作为“缺席在场”的参与者与剧外同类观众和剧内一代伟人一起嵌入充盈史诗叙事符号的场域里,一同跨越时空、圈层,凝聚成了“想象的共同体”。在这个“想象的共同体”里,观众感知了先觉者是如何在一片混沌迷茫中,手执利斧划破夜空,将马克思主义传遍中国大地,唤醒了这头沉睡东方的雄狮[4]。集体记忆与观众的民族身份相连,激发了观众强烈的民族自豪感与民族认同感,在这油然而生的自豪感中,观众的民族身份得以认同与强化。

(二)文化身份:再现历史的“记忆微光”

扬·阿斯曼认为每种文化都会形成“凝聚性结构”,它促使人们建构象征意义体系,从而获得整体性和独特性的记忆[5]。通过对文化身份子节点观众文本的分析发现,提及高频词“电视剧”630次、“李大钊”523次和“共产党”489次。观众的文化身份会在观剧过程中随着跌宕起伏的影视情节不断被唤醒。例如,鲁迅手写 《狂人日记》的场景或有志青年在长城上深情朗诵李大钊 《青春》的情节,使观众热血澎湃,留下了如“太喜欢这个新旧文化交替的时代,各种浪花涟漪迭起,各种人才聚集的大时代。”“泱泱大国中华民族,是一个文化底蕴深厚而古老的民族,也是一个有信仰的民族。”等所感所想。观众仿佛穿越时空与伟大的历史革命者进行了一场跨越时空的灵魂对话,在共同文化身份的加持下,体验与文化角色模范同样的理想信念。

刘亚秋提出的“记忆的微光”,其原有意义是指在结构框架下无法被纳入主流的话语和残留物在不可见状态与可见状态之间移动,一般是被宏大叙事所忽略的那部分内容[6]。由于“建党前史”的影视作品制作和播出较少,这在一定程度上可被视为文化记忆的微光在我国历史长河中闪烁。《觉醒年代》以独特的叙事方式、饱满的人物形象、复刻的服饰场景,借助互联网平台唤醒与书写文化记忆,以相对开放的表达使得多元主体的话语耦合,让“记忆的微光”的浮现成为可能。在这一过程中,不仅唤起了观众对一代伟人的尊崇和“觉醒之路”艰难的文化记忆,更使得自身文化身份得以被认证与体现。

五、主旋律影视剧“出圈”的经验反思

(一)形式求“新”:题材新颖,激发观看兴趣

《觉醒年代》作为庆祝中国共产党成立100周年的献礼剧,以建党前史为制作重点,其内容聚焦新文化运动到中国共产党建立这一时间段的历史,在题材选取上更为新颖。同时,《觉醒年代》率先在爱奇艺、优酷移动端播出,适配新媒体时代下观众的观剧偏好,降低了观剧门槛,最大程度激发了观众的观看兴趣。因此,主旋律影视剧的制作,不仅需要突显题材内容的新颖,降低宏观层面的主观“言志”,找到新的传播立足点,还要在传播方式上与时俱进,适配观众的观剧习惯,提升用户体验,进而激发观众的观看兴趣。

(二)内容务“实”:深耕优质内容,弥合观众需求

《觉醒年代》基于历史事实,通过以微见著的叙事策略、多元画面的内容呈现、思辨意味的镜头设置以及立体丰满的人物角色,绘制了百年前的时代青年追求梦想的画卷,并以电视剧为媒介唤起了观众的情感,契合内容需求,不断“出圈”,收获了极佳口碑。这表明观众对于优质内容的需求是长期存在的,因此,主旋律影视剧要深耕优质产品,扎根历史事实,生产出有温度、有深度、有高度和有态度的新时代好剧。

(三)传播适“度”:借助多元符号,提供可写文本

新媒体环境早已不再是传者自顾言说的时代,文化产品要想“出圈”突破传播桎梏,不仅需要过硬的内容质量为支撑,还需要借助多元的传播样式与受众进行深度互动,进而促成“喇叭式”的视觉传播到多维立体传播的转变,为文化产品“出圈”积蓄能量。《觉醒年代》以43剧集的影视内容为观众提供了一个内容丰富的可写文本,观众在此基础上,通过拼贴等形式进行文本的解读与创造,把剧中经典的场景制作成表情包、壁纸、JPG动画或剪辑成短视频,扩大了该剧的传播圈层与范围,加速了它的“出圈”。

六、结 语

通过分析发现,观众在观看 《觉醒年代》时,有个人身份和群体身份两大身份归类,并且对于某一身份的选取与认同,会受外在场景以及自身因素的影响,进而发生多元身份的流变与转场。同时,观众身份选取与认同并不是一成不变,有时还会在叠合效应下于某一时刻呈现多重身份,从而实现自我价值诉求。

《觉醒年代》作为献礼剧,将主流价值观融入了文化产品创作中,通过影视内容竭力还原建党前的峥嵘岁月,并借助优质内容为观众带来认知及视觉上的审美体验,与受众在情感上互动共振,唤起了观众的爱国情怀,增强了观众的国家认同感。《觉醒年代》在制作与播出上照顾观众的价值诉求,策动观众以积极的姿态参与文本的读写中,展演、代入多元身份,驱动观众在读写中不断探寻自我、建构身份,使观众的自我身份在文本里得到确认,也使观众的民族身份在小我到大我的蜕变中逐渐增强与彰显。

总体来说,《觉醒年代》为同类革命题材影视剧创作提供了样本级的指导范式:题材叙事上,要具有蓝海意识,寻求具有新意的创作点;内容呈现上,要以优质内容质量为根本,契合观众精神需求;在传播方式上,要适配观众偏好,寻求最优出圈形式。总之,主旋律作品不是高高在上、脱离实际所创造的“阳春白雪”,而是要以观众能看懂、喜欢听、愿意讲的叙事方式复刻历史事件与人物,注重观众身份代入,在情感上唤醒观众的家国情怀与文化认同,进而实现重大革命题材文艺作品思想性与市场性的统一。