长江上游大中型水库碳排放量估算与分析:以IPCC国家温室气体清单指南为基础*

李雨晨,秦 宇,杨 柳,李 哲,鲁伦慧

(1:重庆交通大学水利水运工程教育部重点实验室,重庆 400074) (2:中国科学院重庆绿色智能技术研究院,重庆 400714) (3:中国科学院大学重庆学院,重庆 400714)

全球气候变化已被确认为当前人类世界面临的最大挑战,并将在未来几十年继续影响人类生存与社会经济可持续发展[1]。改变能源结构、大力推广低碳的可再生能源并彻底取代传统化石燃料,是实现《巴黎协议》预期目标的重要途径。在可再生能源中,水力发电占据重要的地位。截至2020年底,全球水电总装机容量达到1308 GW,水力发电量约占世界总发电量的16%[2],水电在全球可再生能源中占比约62.11%[3]。作为技术成熟可靠、经济低廉且安全性较高的可再生能源形式,发展水电已成为广大发展中国家在优化能源结构方面的首要选择,为减少各国碳排放提供了巨大的潜力[4-5]。

尽管水电生产过程并未发生如煤炭、石油、天然气等化石能源发电系统中的剧烈氧化反应,但水库型水电项目因筑坝蓄水等导致土地利用类型发生变化,导致了淹没区域大量有机质降解,产生CO2、CH4等温室气体,对全球气候变化产生潜在贡献[6-9]。自1993年,Gagnon和Vate[10]较早开展水库水-气界面温室气体通量监测分析以来,国际学界对水电产生的温室效应具有不同的看法,就水电是否为清洁能源展开了激烈讨论[7,11-14]。1995年,Fearnside[11]研究发现,在发电量相等的条件下,位于热带雨林地区的水库的温室气体排放量相当于一座化石燃料发电厂的温室气体排放量;2009年,Qiu[12]在Nature发表题为“Chinese dam maybe a methane menace”的文章,认为三峡工程产生了严重的CH4威胁;Bertassoli等[13]认为尽管通过减少淹没面积有效减少水电碳足迹,但即使是径流式水电,它们的温室气体排总量也是很大的,因此作者提出在亚马逊地区应避免所有类型水电的扩张。但Li等[7]对溪洛渡和向家坝两个水电工程进行生命周期碳足迹评估,发现其生命周期碳排放量具有显著的低碳优势;Suman[14]强调水电等可再生能源有效减少了温室气体排放,微型水电工程仅在2018年就减少了温室气体排放量3342 t CO2eq。传统观点认为,因淹没土地导致有机质降解,水库蓄水初期单位面积排放的温室气体一般高于湖泊、河流等自然水体,同时水沙情势改变也给水库提供了有利于CH4产生的环境条件[15]。因此,量化水库生命周期内的碳排放对探究水电低碳清洁属性具有至关重要的作用。

水库碳排放与水电碳足迹在概念上存在本质性的区别[16]。水库的生命周期指的是水库由首次蓄水至设计运行水位或正常水位开始,直至水库完全失去其使用功能或至拆坝的时间范围[17]。水电工程的生命周期则包括了工程建设前期、施工建设、运行维护和拆坝恢复4个阶段。作为开发利用水资源的基础设施,一方面,大坝修建与水库蓄水运行的目的不仅在于水电能源生产,还提供了包括防洪抗旱、供水灌溉、旅游航运等多种服务功能。另一方面,一些水利水电工程项目并不需要通过筑坝蓄水、淹没陆地而实现发电,如径流式电站。因此,水库碳排放仅是蓄水式水利水电工程生命周期碳足迹的一部分。

目前,对于水库碳排放量的监测和模型估算,在全球范围内已开展了不少研究工作。但是,由于各研究监测方法及数据处理方式存在差异,导致结果存在不确定性。而原位监测对人员、设备和时间周期的限制因素较多,相比之下模型研究有助于指导水库规划与建设,是该领域值得拓展与深化的研究手段[18]。2017年,国际水电协会(International Hydropower Association,IHA)颁布了其牵头组织开发的水库温室气体净排放量模型(G-res Tool),该模型可以对全球水电案例温室气体排放的估算[9,18]。但由于使用该模型时需具备较完善的水库及流域相关的参数(如:水库增温层深度、磷浓度、淹没土壤碳含量、近岸带比及年均净流量等),在一定程度上限制了大部分无较详细信息记录或未建成水库的温室气体排放量的核算工作。另一方面,政府间气候变化专门委员会(IPCC)于2017年启动了对《国家温室气体清单指南》(以下简称为《指南》)的精细化修编工作,2019年正式颁布该清单指南[19]。《指南》提供了3种不同层级、由简渐繁的方法学,对人类活动导致的水淹地温室气体排放进行估算。为我国大规模地开展水库温室气体排放的评估提供了重要参考。

中国是世界上水电资源储量最大的国家之一,潜在储量达到694 GW,技术可开发容量542 GW[20]。截至2020年底,我国水电年发电量为1355.20 TW·h,水电装机总量为370.160 GW[21],占我国全部装机容量的16.82%[22]。当前,我国长江上游水电已逐步从投资建设阶段逐步过渡到运营管理阶段,生态环境约束对长江上游流域大中型水电项目长期运营管理提出了新的要求。特别是在“双碳”目标下,厘清水电项目碳排放情况,对水利水电行业在“双碳”工作中找准定位至关重要。综上,在《指南》(2019年修编)第一层级(Tier 1)方法基础上,本研究选取了长江上游24个中、大型水电项目,对其水库生命周期内的碳排放量进行估算,并开展参数敏感性分析与不确定性分析以获得长江上游24个大中型水电项目水库碳排放的估值范围。研究结果将进一步服务于上述24个水电项目全生命周期的碳排放评估,为更准确地核定我国水电碳排放因子提供基础。

1 研究方法

1.1 研究区域概述

长江上游流域指的是从长江源头到湖北宜昌的流域范围,即三峡大坝上游流域,流域面积约100×104km2。长江上游流域是我国水电能源“富矿区”,包括了我国13大水电基地规划中的5个(长江上游、金沙江、乌江、雅砻江、大渡河)。

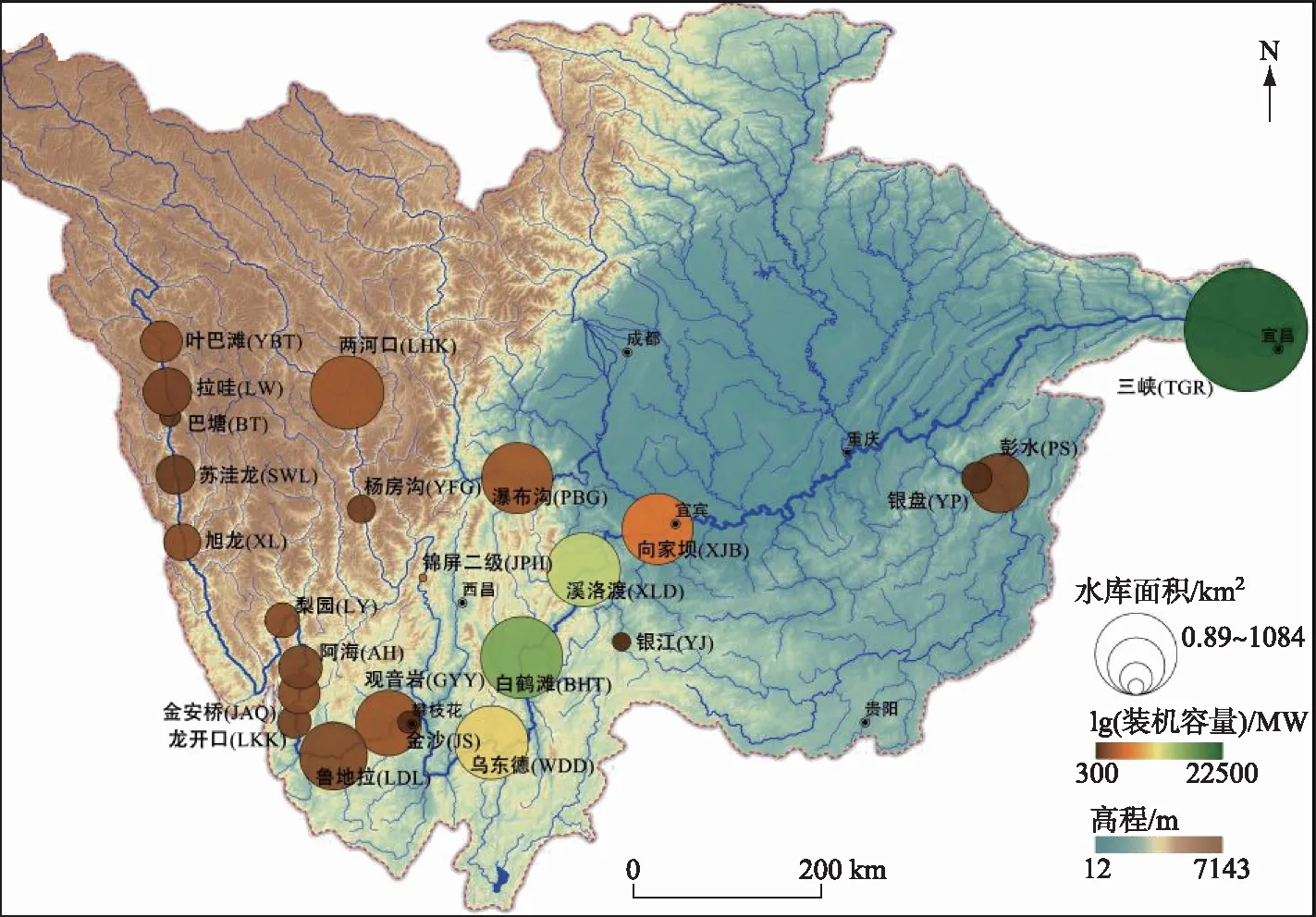

本研究遴选了分布于上述5个水电基地中的24座大中型水电站,经纬度在26.210°~30.823°N,99.034°~111.004°E范围内(图1),水库影响区涉及我国5个省级行政区划,分别为西藏自治区、四川省、云南省、重庆市、湖北省。库区及库区周围多处于亚热带季风气候,热量较为充足且湿度较大。均镶嵌于河谷中,地形陡峭、河谷狭窄,附近河谷多呈“V”型,部分河谷呈略宽缓的“U”型。水库蓄水导致淹没农村及县城,其中包括房屋、交通用地及林地、园地、耕地等土地。此外,所选电站中,包括已投产和未投产的水电站。其中,最早开始满蓄发电的水电站为彭水水电站,于2007年投产,尚未投产的水电站有旭龙、拉哇、巴塘等。所选的24个水库基本覆盖了长江上游流域,且具有装机容量、正常蓄水时水面面积及库容等工程特性差距较为悬殊的特点,在长江上游的大、中型水电工程对应的水库中具有一定的代表性。

图1 长江上游典型大中型水电站的分布Fig.1 Distribution of typical large and medium hydropower stations in the upper reaches of the Yangtze River

1.2 IPCC水淹地章节方法概述

IPCC把水淹地(flooded land)定义为由于人类活动(通常是通过水位调节)导致土地被覆盖面积发生变化的水体,具体包括水库、运河、沟渠及池塘等[19]。作为一个人类改变土地利用“泛化”的概念,水淹地改变土地利用变化可细分为以下情形:1)自然水体的表面面积增加10%;2)水体容积、流量或停留时间发生显著变化(水体停留时间增加超过10%)。水库修建是水淹地最重要的案例。被淹没的土地会排放CO2、CH4和N2O等温室气体,排放量取决于淹没地的被淹没时长、淹没前土地利用情况、气候、上游汇水特征和管理调控等多种特征,且排放会随空间和时间发生变化。按照IPCC清单指南,以淹没年限20年为界把水库划分为2个时期:库龄小于20年为蓄水初期,对应“土地转化而成的淹没地(land converted to flooded land)”;淹没超过20年的水淹地对应“一直被淹没的淹没地(flooded land remaining flooded land)”,分别对CO2排放总量和非CO2排放总量进行计算,非CO2仅考虑CH4。关于N2O排放问题,IPCC国家温室气体清单指南的观点认为[19],水系统中N2O的排放主要来自于陆地人类活动所产生的N输入(人工固氮、废水排放、化肥使用与面源污染等),故在2006年国家温室气体清单方法学中将N2O排放的估算纳入了农业面源版块,避免在水系统中重复计算。上述观点延续至2019年方法学修编中。因此,本研究暂不涉及水库N2O排放。

在IPCC的国家温室气体清单方法学中,每一项方法学均提供了3个不同复杂程度的层级(Tier 1~Tier 3)。层级1到层级3随着复杂性增加、参数增多而评估结果的不确定性逐渐减少,不确定性的减少基于更加有针对性且可靠的排放因子或温室气体估算模型。其中,层级3要求淹没水体所在国家具备其特定排放因子、模型或基于测量提出的估算方法,否则应具备足够的数据和资源来获取上述信息并进行验证。层级2建议根据各个水库的实际温室气体通量监测值及叶绿素浓度来估算排放因子,大坝下游排放量应根据实测上、下游气体通量进行估算。而层级1为基础计算模型,它的提出是为了满足所有国家的温室气体清单核算需求,包括缺乏专业知识或缺乏相应数据的国家。本研究将主要采用层级1的方法对水库进行生命周期碳排放估算,同时以层级2作为参数选择的补充依据。

1.3 方法

1.3.1 水库生命周期内碳排放估算 IPCC认为,对蓄水初期的水库(库龄≤20年时),由于其淹没区域淹没了大量土壤和植被等,水库处于土地利用快速转化期,需同时计算CO2和CH4的排放量。蓄水初期过后(库龄>20年),水库排放的CO2主要来自流域范围内其他土地类别的外源碳输入,此时的CO2排放在其他土地利用类型中考虑,即归结于林地、耕地和草地等其他面源污染。因此,对于蓄水超过20年的水库仅估算CH4排放量。针对上述计算规则,IPCC形成了以下学术共识:在水库全生命周期中,水文情势与泥沙过程发生改变,CH4排放量反映该变化过程产生的永久且不可逆的影响[19]。而水库的CO2排放量在短期内反映其淹没土地导致的有机碳降解;长期情景中则表征碳排放的“空间转移”,即并非因人为筑坝蓄水而增加的排放,因此在长期情景中,CO2排放量可不予考虑[8,19]。水库CH4排放量估算为水库表面的排放量和水库内产生但迁移到大坝下游的排放量这两个部分的总和,两个部分的排放均由扩散和冒泡两种方式产生(详见附表Ⅰ)。

1.3.2 不确定性和敏感性分析 碳排放量估算模型的不确定分析方法通常包括:误差传递法和蒙特卡洛(Monte Carlo)分析法。其中,误差传递法较为简单,但需要满足较为严格的假设条件(例如数据类别间无显著相关性、不确定性小于数值的±30%或呈正态分布)[23],这在一定程度上制约了误差传递法的准确使用。蒙特卡洛分析法需要更多计算所涉及得数据的概率分布信息,它的应用取决于是否能够获取概率分布信息,且此方法可以为预测值的不确定性提供一个更有代表性的置信区间。当不确定性很大、分布呈现非高斯分布,且算法是复杂函数时,蒙特卡洛法将较为适用[23]。敏感性分析可确定各参数的不确定性如何影响评估结果的不确定性[24]。本研究中估算结果的不确定性主要来源于各参数取值的不确定性。IPCC为确保其估算公式的准确性,每个参数均给出推荐值及概率分布范围。其中,αi、Rd,i及GWP均为非高斯分布且不确定性大于±30%。综上,本研究选用蒙特拉洛法进行不确定性及敏感性分析,设置试验次数为10000次并执行计算机仿真。不确定性分析与敏感性分析中,把参数EF、Rd,i设定为Beta Pert分布,αi、非化石燃料燃烧CH4全球增温潜势(100年)定义为均匀分布(表1)。

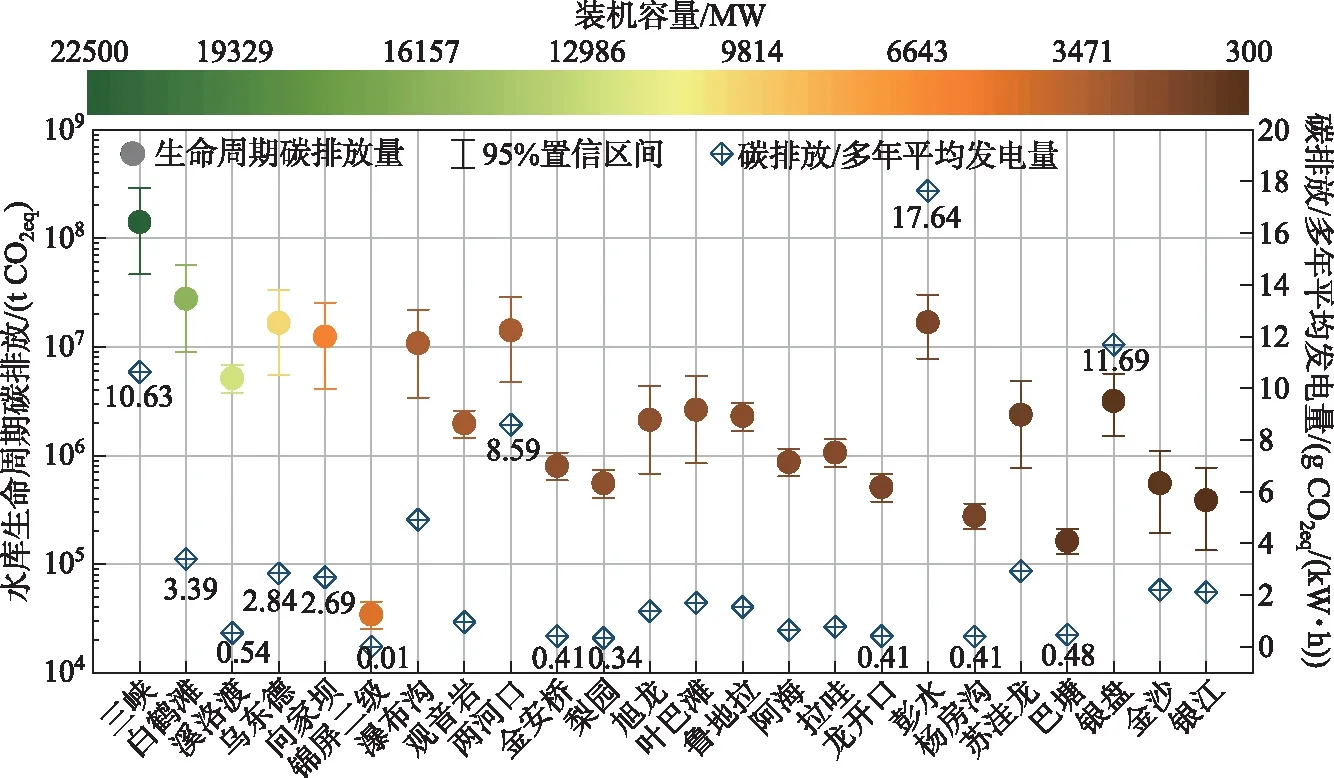

表1 参数取值及其不确定性分布情况[19]*Tab.1 The value of each parameter and its uncertainty distribution [19]

1.4 数据来源

水利水电工程的合理使用年限参照《水力水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL 654-2014)[25]并结合所涉及项目的工程类别确定。排放因子(EF)根据水库所处气候带结合划分的气候区域进行选择,本研究涉及的水库均属温暖湿润区。营养程度综合考虑国家地表水水质数据发布系统(http://106.37.208.244:10001/)发布的观测点位N、P浓度以及已公开发表的实测叶绿素a(Chl.a)浓度进行营养状态等级划分。目前,针对过坝消气释放的研究相对较少,目前尚未有针对所研究水库的长时间序列的实测值、统计值以支撑大坝上下游甲烷排放通量比值Rd,i的取值,因此暂时以默认值进行估计(表1)。此外,本研究涉及的各水电站装机容量、年均发电量、正常蓄水时库区平均水深等工程及水库特性数据主要来源于各水电站环评报告,并以《21世纪中国水电工程》[26]作为补充。各水库使用年限、营养状态调整因子等参数见表2。

表2 24个水库的基础信息和参数取值Tab.2 Basic information and parameter values of the 24 reservoirs

2 结果与分析

2.1 长江上游主要水库的基本特征

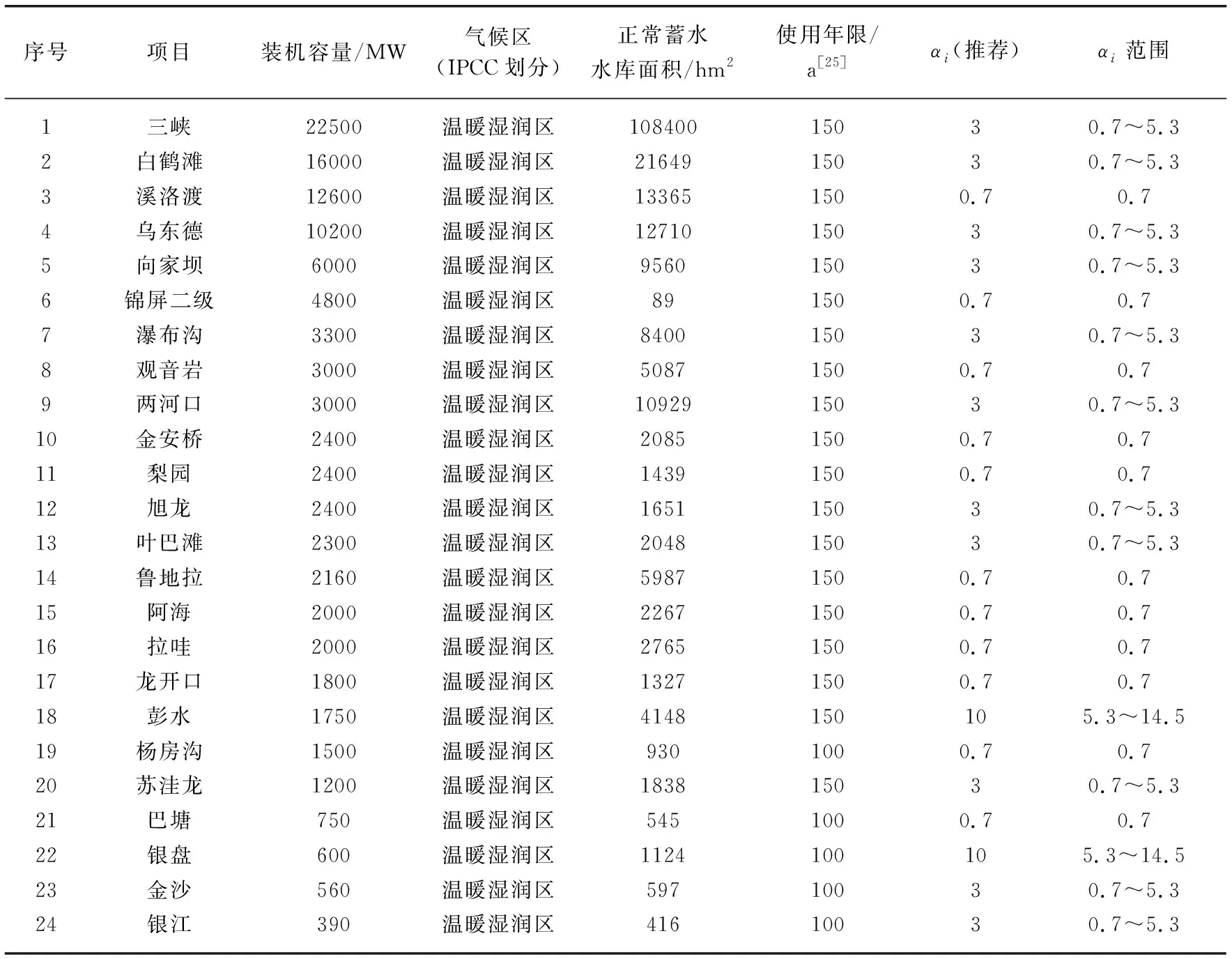

本研究所选水利水电工程规模跨度较大(图2),装机容量的观测值范围(即1.5个IQR范围内的值)为390~6000 MW,25%~75%置信区间内装机容量为1625~4050 MW,50%对应2350 MW,平均装机容量为4400.42 MW,标准偏差(SD)达到5496.51 MW,统计学意义上的异常值分别是我国装机容量最大的4个水电站——三峡、白鹤滩、溪洛渡及乌东德。

图2 24个水库的装机容量(a)、控制流域面积(b)、正常水位下的水面面积(c)及库容(d)的分布情况Fig.2 The distribution of installed capacity (a), control basin area (b), water surface area under normal water level (c), and storage capacity (d) of the 24 reservoirs

各水库控制流域面积的25%~75%置信区间为14.77×104~27.94×104km2,最小观测值和最大观测值分别为6.6×104和43.08×104km2,对应两河口水库和白鹤滩水库。所研究的水库在正常蓄水时水库面积在1.5 IQR内的范围为0.89~133.65 km2,此处下边缘值即最小值,对应较大型水电站——锦屏二级水电站(装机容量=4800 MW)的水库。各水库水面面积的中位数为27.65 km2,均值达到95.81 km2,略大于上四分位数的94.30 km2,下四分位数为15.45 km2。装机容量最大的三峡水库和白鹤滩水库,正常蓄水时水面面积分别达到1084.00和216.49 km2,约为中位数的40和8倍。而水库正常蓄水时库容的1.5 IQR范围为0.1401×108~115.7×108km3,25%~75%置信区间内库容范围为4.814×108~50.205×108km3,均值接近于上四分位数,为45.117×108km3,50%位数接近于下四分位数,为9.635×108km3。三峡水库和白鹤滩水库的正常库容超出上边缘值,达到393×108和179.24×108km3。

2.2 长江上游主要水库碳排放估算结果

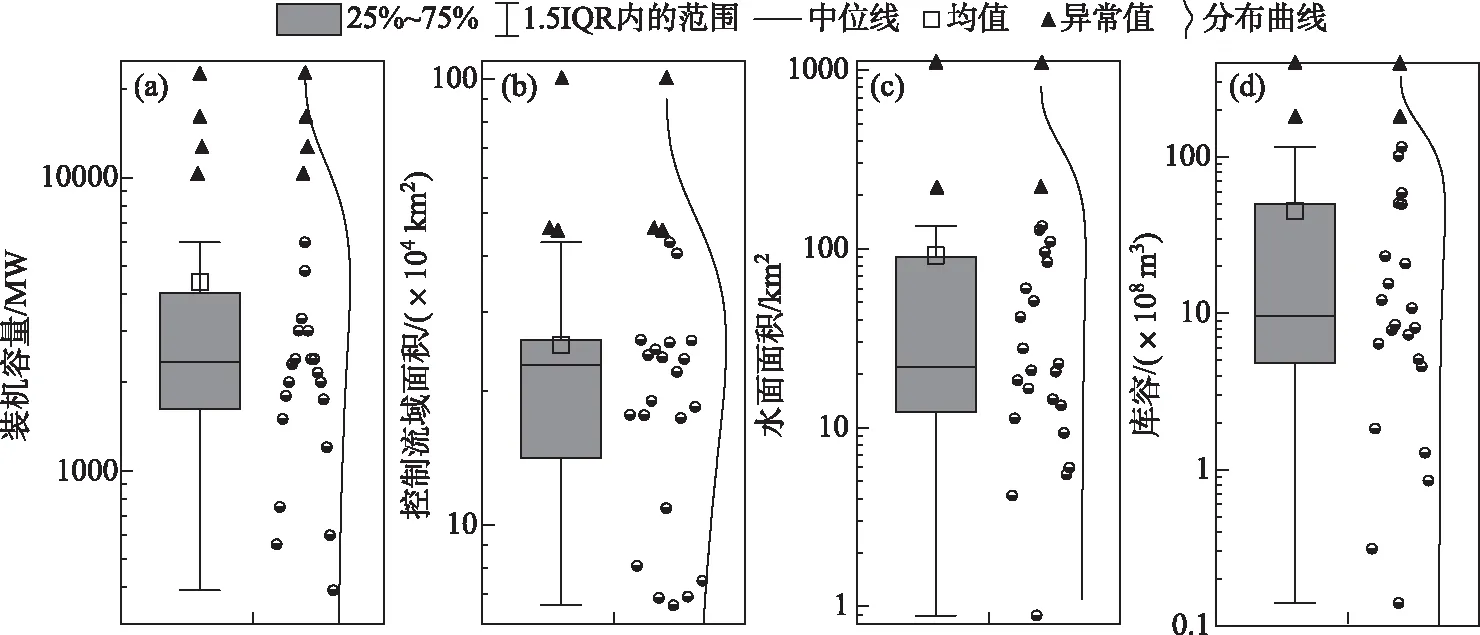

水利水电工程使用年限内水库碳排放量预测结果如图3所示,误差线为不确定性分析中95%置信区间的取值范围。根据IPCC水淹地国家温室气体清单Tier 1方法估算结果,所研究的24个水库中,长江上游各水库生命周期内的平均碳排放量分布区间为0.0342~140.59 Tg CO2eq,均值为11.13 Tg CO2eq,总排放量达到264.05 Tg CO2eq。其中,CO2排放量占9.12%,CH4排放量占90.88%。

本研究案例水库所属的水电工程中,装机容量最大的是三峡、白鹤滩及溪洛渡水电工程,其中三峡水库和白鹤滩水库也是生命周期内碳排放量最高的两座水库,排放量分别达到140.59 Tg CO2eq(42.76~286.37 Tg CO2eq)和27.78 Tg CO2eq(8.5~56.33 Tg CO2eq)。而由于溪洛渡水库正常蓄水时水面面积相对较小且营养程度较低,因此其碳排放量低于所研究水库中29.17%的水库,寿命期内的碳排放量为5.14 Tg CO2eq(3.69~6.68 Tg CO2eq),仅为三峡水库碳排放量的3.66%。所属水利水电工程装机容量最小的为银江、金沙及银盘水电工程,对应的水库寿命期内碳排放量分别为0.39(0.13~0.76)、0.55(0.18~1.10)及3.17(1.44~5.61)Tg CO2eq。锦屏二级水电项目总装机容量为4800 MW,在所研究的水利水电项目中排在前30%,但其生命周期内的碳排放量却是最小的,仅为0.0342 Tg CO2eq(0.0244~0.0446 Tg CO2eq)。这是因为锦屏二级水库属于贫营养型水库,且根据其环境影响评价报告可知,该水库正常蓄水时水面面积仅为0.89 km2,是所研究的所有水库中水面面积最小的水库。在单位发电量的碳排放研究中(图3),24个水库的均值为3.30 g CO2eq/(kW·h),在0.01~17.64 g CO2eq/(kW·h)的区间内波动,最小值出现在锦屏二级水库,最大值出现在彭水水库。锦屏二级水库碳排放量远小于其他水库,但多年平均发电量较大(24.37 TW·h),仅次于向家坝水电站(37.57 TW·h),因此,锦屏二级水库单位发电量的碳排放最小。相反地,彭水水库水面面积和水体营养程度均呈较大值,而多年平均发电量较小(6.35 TW·h),较高的生命周期碳排放量水平分配到发电量上,导致其单位发电量的碳排放量极大。银盘水库单位发电量的碳排放量仅次于彭水水库,为11.69 g CO2eq/(kW·h)。而三峡水库单位发电量的碳排放量较银盘水库小,为10.63 g CO2eq/(kW·h)。

图3 水库碳排放估算结果Fig.3 Estimation results of carbon emissions from reservoirs

2.3 评估结果的敏感性分析

通过上述不确定性分析发现,各个输入参数不确定性对最终结果的累积效应导致各水库碳排放量波动范围较大,全局敏感性分析可帮助识别估算模型的主要控制因素。对于特定水库而言,其所处气候区是可以确定的,则由气候区确定的排放因子及其分布情况一定,以此为背景进行全局敏感性分析。

从敏感性分析结果(图4a)可以看出,水库营养状态调整因子(αi)是碳排放量估计结果产生不确定性的主要控制因素,平均方差贡献达到了86.22%(81.6%~87.9%),其次是非化石源CH4100年全球变暖潜势(GWP100,CH4)。而在所有气候区中,大坝下、上游CH4通量的比值Rd,i对结果不确定性贡献均很小,方差贡献仅为0.3%~0.6%。这是因为《指南》提供的αi的取值及IPCC第6次评估报告中更新的GWP100,CH4的取值均呈均匀分布,且在水库营养状态未知的情况下,αi不确定性分布范围更为宽泛(均值=20.05,SD=11.17),因此对评估结果造成了较大的影响。而对于参数Rd,i,目前对大坝下游脱气释放的CH4和在大坝出水口进入河流后释放的CH4的研究较少,已发表的研究也显示出Rd,i数值较为集中的特点,《指南》(2019年修订版)的编撰者通过严谨的统计与验证,对Rd,i给出了较准确且精确的值(SD=0.05)。因此参数Rd,i敏感性最小。排放因子EF对北方气候带(boreal)的水库生命周期碳排放量评估结果贡献率达到7%,显著高于其它气候区。

在上述全局敏感性分析的基础上,对本研究水库所处的气候区——温暖湿润气候区进行敏感性分析,以等级相关系数来表征各参数敏感性。根据《指南》(2019年修订版)把营养状态归为4个等级——贫营养、中营养、富营养和超富营养,分别对应不同的αi取值和分布情况(图4b),并进一步把中营养型水库各不确定性参数分别与水库单位面积排放量做相关性分析(图4c)。由于EF和Rd,i不受水库营养程度影响,且呈Beta PERT分布(即存在最可能值),因此在不同营养程度等级的水库中均与估算结果的相关系数较小。各参数不确定性在富营养和超富营养型水库中与碳排放量的相关性基本一致。对于贫营养型水库而言,αi为确定数值,因此对碳排放量估算结果的不确定性几乎没有影响,最终碳排放量不确定性产生的主导因素为GWP100,CH4。中营养、富营养和超富营养型水库生命周期碳排放量不确定产生的主导因素均为αi,其次为GWP100,CH4。其中,αi与中营养性水库的碳排放相关性最大。此外,这些因素中,GWP100,CH4表示在100年内非化石源(non-fossil)CH4在大气中保持综合影响及其吸收外逸热红外辐射的相对作用,其数值由IPCC计算并发布,可信度较高。因此,尽管其较大程度地影响了水库碳排放量,但在获得更加精确且可信的数值前可暂时不考虑通过优化该参数来降低不确定性。

图4 参数敏感性分析结果Fig.4 Sensitivity analysis results of each parameter

由上述结果可知,在使用此模型计算水库碳排放量时,须谨慎考虑αi的赋值以降低结果的不确定性,尤其对营养程度较高的水库进行估算时,宜对水库具有代表性的采样点位系统进行长时间尺度的Chl.a浓度观测来获得更精确的αi。相反,在条件有限时,EF和Rd,i可暂时选用默认值。

2.4 长江上游水库碳排放量的主要影响因素

本研究选择淹没区迁移人口、坝高、平均水深、控制流域面积等外部因素,探讨其对长江上游主要水库碳排放量的影响(图5)。水库淹没区迁移人口与水库淹没面积、淹没前人类活动强度、自然土地以及受管理土地占比情况等复杂特性相关,在此引入淹没区迁移人口是以此作为各水库的背景信息。研究发现,水库生命周期碳排放与淹没区迁移人口呈极显著正相关关系(R2=0.74,P<0.001),与正常蓄水时平均水深未发现显著相关性。水文特性中,水库生命周期碳排放与控制流域面积(R2=0.26,P<0.05)和正常蓄水库容(R2=0.73,P<0.001)均呈现显著正相关关系,而与正常蓄水淹没面积无统计学意义上的相关性(R2=0.16,P<0.1)。其中,正常蓄水库容对生命周期碳排放的决定性最大。此外,与产出量做相关性分析发现,水库生命周期碳排放与装机容量(R2=0.32,P<0.005)和能量密度(R2=0.57,P<0.001)均呈现显著正相关关系。

水库生命周期内的碳排放是水电工程项目生命周期碳足迹核算的一个重要单元过程。与水库碳排放相关的主要因素涵盖各种外部变量。由于水库碳排放与水库面积直接相关,因此,与水库正常蓄水时水面面积相关的水库淹没区迁移人口和正常蓄水库容这两个变量对水库碳排放量均有较高的解释度且呈极显著正相关关系(图5),其次是装机容量和能量密度。此外,所研究的24个水库的规模呈现出延程增大的趋势,即水库控制流域面积与其水面面积存在一定的正相关关系,该趋势在位于长江干流上的水库中表现得尤为明显。因此,控制流域面积与水库碳排放量亦呈显著正相关关系。而长江上游流域多位于狭长型河谷,淹没面积受库区库底地形影响,淹没面积对碳排放量的解释度及相关性较小,水深与碳排放量甚至未呈现显著相关性。

图5 水库碳排放与工程特性和水文环境的线性拟合Fig.5 Linear fitting of reservoir carbon emissions with engineering characteristics and hydrological environment

3 讨论

3.1 碳排放估算结果分析

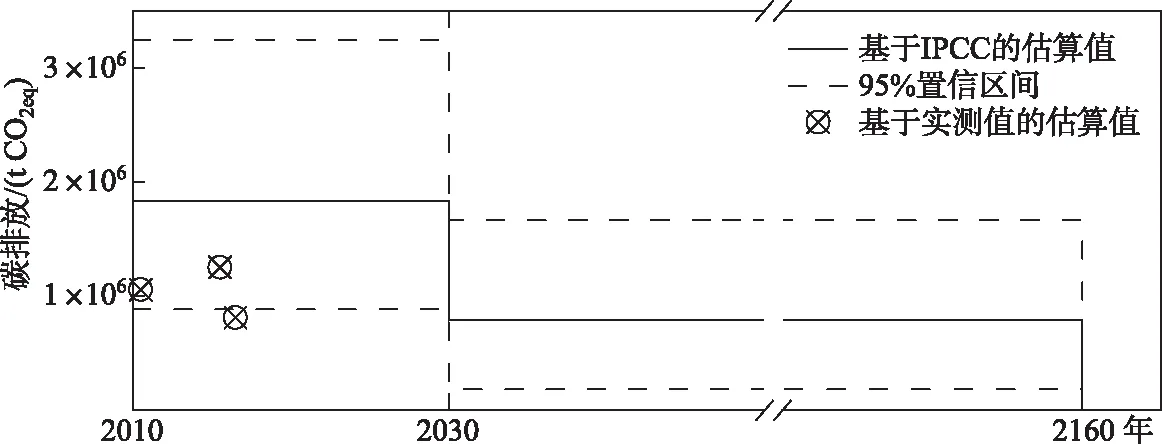

笔者所在研究团队分别在2010-2011年对三峡水库干支流的19个点位和2015-2017年的22个点位进行逐月监测,对水-气界面CO2和CH4扩散通量采用静态箱法测量,并把点状瞬时数据在时间和空间上进行外延(具体做法参考文献[27-28])。在时间上,将每月的瞬时监测值外延至全天日通量,并以全天日通量为代表反映采样当月通量水平,进而求出全年总通量值;在空间上,是确定采样点所能代表的回水区水域面积,并赋予其权重以加权计算整个回水区(水库边界范围内)的总通量值。结果显示,三峡水库库龄为1、5和6年时,净排放量分别约为1.06、1.25和0.81 Tg CO2eq。按照IPCC《指南》,三峡水库满蓄前20年年均碳排放量估算的结果为1.84 Tg CO2eq(0.88~3.21 Tg CO2eq)。将模型估算结果与基于实测数据的估算结果对比发现,估算结果整体变大,基于实测值的估算结果接近模型估算值95%置信区间的下边缘值(图6)。三峡水库单位发电量的碳排放量为10.63 g CO2eq/(kW·h),与由实测值外推的估算结果8.31~14.401 g CO2eq/(kW·h)[29]接近。孙志禹等[29]计算2010年三峡水库因发电产生的碳排放量为13.2 g CO2eq/(kW·h)。两河口水库和银盘水库单位发电碳排放量仅次于三峡水库,分别为8.59和7.79 g CO2eq/(kW·h),均超过平均值2倍以上。除锦屏二级水库外,杨房沟、巴塘、梨园等9座水库均小于均值的30%,维持在较小水平。Zhang等[30]使用IPCC《指南》估算中国两个水电工程的碳排放为25.05 g CO2eq/(kW·h),大于本研究的水库。

图6 三峡水库基于IPCC《国家温室气体清单指南》的年均碳排放量估算值与基于实测数据的碳排放量 估算值的比较(实测数据为三峡水库库龄分别为1、5、6年时的长时间序列监测数据)Fig.6 Comparison of the estimated annual carbon emissions of the Three Gorges Reservoir based on the IPCC Inventory Guidelines and the estimated carbon emissions based on the measured data (the measured data are the long-term monitoring data of the Three Gorges Reservoir when the reservoir ages are 1, 5 and 6 years)

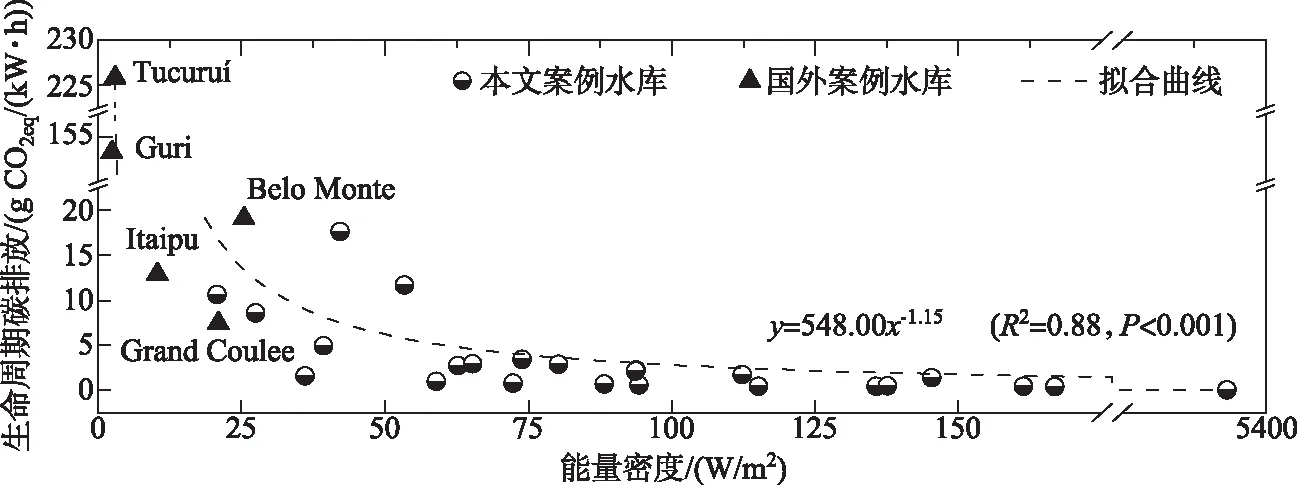

为进一步比较国际大型水电站的碳排放情况,本研究选择了Itaipu、Belo Monte、Guri、Tucuruí、Grand Coulee五座电站的水库进行碳排放情况的估算,以g CO2eq/(kW·h)作为功能单位,同本研究24个水电站进行对比分析(图7)。上述5座水电站是除三峡、白鹤滩、溪洛渡、乌东德和向家坝水电站以外,在世界上排名前10的水电站。同样基于IPCC国家温室气体清单指南的层级1进行估算,各水库基础信息和参数取值表参见表3。所属气候类型由水电站地理位置对应柯本(Koppen)气候分类法确定,并进一步按照IPCC气候分区进行划分;水质情况参照公开发表的文献[31-33];使用年限假设为100年[34-36]。研究发现,Tucuruí和Guri是所有水库中碳排放量最大的两个水库,分别达到225.84 g CO2eq/(kW·h)(74.81~448.18 g CO2eq/(kW·h))和153.26 g CO2eq/(kW·h)(50.32~306.17 g CO2eq/(kW·h))。其次是Belo Monte、Itaipu和Grand Coulee水库。同本文中长江上游案例水库相比,所选的国外案例水库所呈现的相对较高排放强度主要与同期所处的热带区域有关。

图7 国内外水库生命周期碳排放量与能量密度的回归结果Fig.7 Regression results of life cycle GHGs emissions and energy density of reservoirs at home and abroad

表3 国外案例水库的基础信息和参数取值*Tab.3 Basic information and parameter values of the foreign cace reservoirs

3.2 IPCC国家温室气体清单水淹地章节特点、局限性与建议

水淹地排放的CO2主要来源于水体内被淹没的土壤有机质和其他有机物的分解、影响区其他土地类型汇入以及生物群落(如细菌、大型无脊椎动物、植物、鱼类和其他水生物种)的呼吸作用[37]。《指南》(2019年修订版)第4卷第7章节仅考虑将土地转换成淹没土地时被淹没的有机质分解产生的CO2排放,因为这一部分为筑坝蓄水人类活动直接影响的结果。其他类型土地汇入带来的CO2排放归结于其对应的源头排放,生物群落呼吸作用产生的与分解有机质有关的排放反映生物群落的短期碳循环,因此均不予考虑[19]。水淹地的CH4排放主要产生于缺氧条件下的沉积物[34]。CH4通过扩散、冒泡的方式排放出水-气界面,大部分排放发生在水体表面,而有一部分CH4随水流传输到下游由脱气或扩散排放[38]。

针对水淹地温室气体的估算方法,《指南》(2019年修订版)提供了3个层级的指导,并提供了决策树用于判断使用哪一方法层级来估算水体中的CO2和CH4排放量[19]。层级1到层级3的不确定性逐渐减少,但不确定性的减少基于更加有针对性(如针对特定国家、特定水体)且可靠的排放因子或温室气体估算模型。决策树显示,在具备具体国家的排放因素、模型、基于测量提出的方法,或有足够的数据和资源来开发特定国家的排放因子、测试一个模型或基于测量的监测方法时,可以选择层级3的方法。在层级2中,应根据各个水库的实际测量值估算排放因子,下游排放量应根据实测上、下游气体通量进行水库碳排放量估算。此外,当特定水库的营养状态已知,但缺乏年均Chl.a浓度的记录时,可以对营养状态调整因子进行数值的选择。而在具备水库年均Chl.a浓度时,可以使用公式(αi=0.26·Chl.ai)计算出更准确的数值。式中,Chl.a表示i水库年均Chl.a浓度,单位为μg/L。

层级3建议通过监测具有代表性的水体温室气体浓度和通量,或在精细的空间和时间尺度上测量碳排放来评估估算排放的动态模型。采用第3层级时,通常需要通过更多的技术途径(包括遥感图像,对于排水沟可能包括高分辨率航空摄影)来获取水体分布信息、水体类型、营养状况、流速、植被等其他更多信息。在有足够数据支撑时,还应考虑沉积物中的碳埋藏影响。由于以上两个层级的方法对数据量及质量要求较高,而绝大多数水库没有足够的实测数据支持使用层级2和层次3,为配合IPCC拟定全球统一协定,磋商适用于所有缔约方的“议定书”“具有法律效力的成果”,需要有综合且适用于所有缔约方的“统一的”方法,以满足缔约方在没有足够的数据时完成水淹地碳排放量估算的需求,在此背景下,指南提供了层级1的方法指南。对于本研究而言,我国暂时不具备具体的国家排放因子、模型或基于测量提出的水库生命周期碳排放估算方法,且无足够的数据和资源来开发特定国家的排放因子以及验证一个模型或基于测量的监测方法,本研究主要采用层级1的方法,以层级2作为参数选择的补充依据。

尽管层级1模型的提出为水利水电工程应对气候变化提供了强有力的支撑,但是该模型也存在一些不足。首先是其估算结果不确定性范围大。由于αi波动范围大,不管是对不同气候区域的全局敏感性分析还是同一气候区不同营养程度水库碳排放估算的敏感性分析,该参数均是结果不确定的主要控制因素,全局敏感性分析中其平均方差贡献甚至达到了86.22%(81.6%~87.9%)。因此,本研究确定参数αi时参考层级2的建议,综合考虑国家地表水水质数据发布系统发布的观测点位N、P浓度及部分水库的实测Chl.a浓度以尽可能降低αi取值引起的不确定性。其二,《指南》提供的方法为经验模型,依赖于对现有科研成果的整理、归纳和分析。受到现有科学认知、研究手段等科研进展的限制,当前的工作忽视了水库对碳的埋藏。其三,模型为保证所有缔约国温室气体清单核算的进行,仅要求输入少数参数,使用调整因子或比值关系来简化水库碳排放的驱动过程,忽视了水库碳排放量与其工程、水文特性的相关关系及物料守恒验证。其四,无法考虑在不同水库间水位波动的条件引起碳排放估算的特殊性。这些工作仅能在层级3的水平上针对特定水库进行研究。

3.3 对长江上游水电生命周期碳排放因子核算的启示

《指南》层级1提出的排放因子在不同气候区域之间取值不同,但使用任一默认排放因子都会导致较高的不确定性。为提高估算结果的准确性和精确性,各国、各流域应核算出统计学上有效的碳排放因子。排放因子的核算应包括监测量化及数据年化两个过程,以下分别就上述两个过程对长江上游水库生命周期碳排放因子的核算提出建议:

1)对水库温室气体进行监测是获取排放因子的基础。其一,应调查水库蓄水前碳排放情况。可通过环评报告、蓄水前的森林调查或遥感土地覆盖评估建立被淹没土地蓄水前的土地利用特征管理系统[19]。其二,应制定在统计学上有效的采样方法,考虑生态系统的多样性与时空异质性[19],保证时间尺度足够大且采样选取的点位系统具有代表性。CO2和CH4排放动态变化对温度较为敏感,因此在整个季节周期进行测量可有效提高精度。采样点的位置选取应根据水动力特征确定,数量应依据公认的统计学方法确定[39]。其三,采样不应局限于单一水库[29,40]。长江上游水电站多为梯级电站,仅关注单一水库碳排放则无法获取普遍适用于长江上游的排放因子,则无法进一步指导现有水库的运营或帮助新坝的选址和设计。此外,在流域尺度上,大坝的建设和运行使河流碳循环变得复杂[40],梯级水库加剧了对泥沙的拦截效应,从而减缓了气候变化[41]。据Mendonça等[42]估计,0.15 Pg C(范围为0.06~0.25)的有机碳埋藏在内陆水体,其中约有40%储存在水库中,埋藏的一部分碳可以解释为水库的汇[43],但目前国内关于水库碳埋藏的研究有限[44-46],可视为碳汇的这部分碳埋藏暂时难以被正确量化[9]。其四,对河道水质参数进行监测。扰动效应是水库碳排放的人为因素,应识别其他受管理土地污染源汇入水库造成的干扰,其中包括工业、采矿、耕地、养殖等带来的点、面源污废水排放[19]。

2)对监测数据进行时空上的积分和科学外延,通过机理模型、统计模型或监测结果计算排放因子。确定温室气体通量与环境变量之间的关系,通过监测或地理信息系统、遥感等技术手段获取包括气象、水文、土壤及植物等相关参数信息。当监测数据未覆盖年度周期时,由年度温度循环及水库中CO2和CH4产生过程的温度依赖性、与环境因子的数值关系对监测数据进行年尺度上的平均[47]。

4 结论

本研究基于《指南》(2019年修订版)提出的估算模型,探究长江上游24个中、大型水库寿命期内碳排放量,并通过蒙特卡洛模拟对估算结果进行不确定性分析及模型参数的敏感性分析。各水库寿命期内的平均碳排放量分布在0.0342~140.59 Tg CO2eq的区间内,均值为11.13 Tg CO2eq,最大值和最小值分别为三峡水库和锦屏二级水库。单位发电量的碳排放均值为3.30 g CO2eq/(kW·h),在0.01~17.64 g CO2eq/(kW·h)的区间内波动,最小值同出现在锦屏二级水库,最大值出现在彭水水库。同国际案例水库相比,中国长江上游大中型水电站的清洁属性是突出的。

αi对最终估算结果不确定性起主导作用,Rd,i的敏感性最小。须谨慎考虑αi的赋值以降低结果的不确定性,宜对水库具有代表性的采样点位系统进行长时间尺度的Chl.a浓度观测来获得更精确的αi。而在条件有限时,EF和Rd,i可暂时选用默认值。须投入更多系统性的采样监测,为模型估算提供有针对性(对特定国家或特定水体)且可靠的参数取值,为建立国家/流域的温室气体估算模型提供更有效的数据支撑。

5 附录

附表Ⅰ见电子版(DOI: 10.18307/2023.0108)。