中国东海海岸带地区生态系统健康评估及其尺度依赖性

刘一鸣,徐煖银,曾 辉

北京大学城市规划与设计学院, 深圳 518055

自然生态系统为人类的生存提供了多种服务,包括物质生产、气候调节、娱乐休憩等等[1],因而维持健康的生态系统对实现可持续的社会经济发展至关重要[2]。生态系统健康是指生态系统满足人类发展的合理需求的能力,以及自我维护和更新的能力[3]。这一概念提出至今,经历了从概念内涵和外延的理论探讨向定量化评估的演化过程[4—8],被视为宏观生态研究中生态系统管理的最重要问题之一[9]。由于研究的空间尺度差异关系着对研究对象整体趋势或是细节规律的反映,因此涉及地理空间现象的研究都需要在特定的空间尺度下进行[10]。目前,生态系统健康研究尺度涉及到全球、区域、景观和生态系统等多个层次。随着相关研究的不断深入,区域被认为是宏观生态系统管理研究与实践的最适宜空间尺度,是进行生态系统健康及其评价研究的关键尺度,以城市群、行政区为评价单元的研究较为常见[11—14]。但是,生态评估工作大多具有空间尺度效应,不同的尺度能反映出不同的信息甚至可能得到完全相反的结论。因此应进行多尺度生态系统健康评估,以得到不同尺度下的生态健康情况的特征[15],为不同层级的生态管理工作提供多尺度理论依据。

当前关于生态系统健康的研究大都通过建立评估框架和指标体系进行定量化评估。其中包括能值分析模型[16],压力-状态-响应模型[17],子系统模型[18],活力-组织-弹性模型以及其他的评估框架[19—20]。其中,活力-组织-弹性模型认为一个健康的生态系统可以用三个主要特征来定义:活力,适应力和组织性,但是该模型更多侧重于生态系统本身的完整性和可持续性,无法很好地将自然生态系统与人为社会活动相联系。Costanza于2012年提出健康的生态系统需要具有可持续地提供一系列有价值的生态系统服务的能力,因此生态系统服务被纳入到传统的区域生态系统健康评估工作中,建立了活力-组织-弹性-服务(Vigor-Organization-Resilience-Services,VORS)生态系统健康评估框架。此模型是具有明确度量标准和充足生态信息的生态系统健康的评估方法,目前被广泛接受,且在相关的研究中被不断完善[21]。2015年Peng等将生态系统空间邻接效应对生态系统服务的影响考虑到了VORS评价框架中[22]。

我国东海海岸带主要包括广东省汕头市南澳岛以北、上海以南的区域,经济发达,自然资源丰富,良港众多。自改革开放以来,该地区经历了快速的城镇化,大型基础设施建设等工程对地表状态改变较大,同时,其地理位置位于陆地生态系统与海洋系统的交界处,是生态保护的关键区域。进行科学的多尺度生态系统健康评估,可以为该区域各层级生态管理工作提供科学支撑。基于以上现状,本研究选取我国东海海岸带11个沿海城市作为研究对象,采用VORS模型作为生态系统健康的基础评估框架,并对模型中的各维度进行修正和完善,通过多尺度评估单元探究东海海岸带地区生态系统健康的时空变化特征及尺度效应。

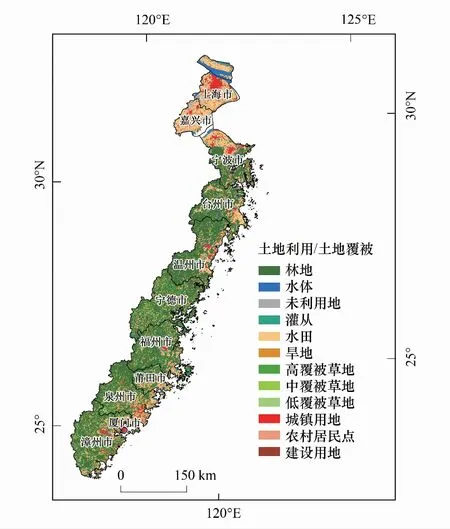

图1 东海海岸带地区概况Fig.1 Overview of the coastal region of the East China Sea

1 研究区域与数据来源

1.1研究区概况

研究区包含上海、浙江和福建的11个沿海城市(图1),总面积96396.39 km2, 占全国总面积的1%,地处24°29′—27°09′N, 117°39′—122°12′E。研究区平均海拔高度318 m,从北向南,海拔逐渐升高,其中上海和嘉兴海拔较低,不超过200 m,为典型的平原区域。研究区多年平均气温16.21℃,多年平均降水量1634.41 mm,属于亚热带季风气候,水热条件好,气候条件优越,森林覆盖率为51.4%,耕地占比为23.5%。2019年研究区GDP产值占全国GDP总产值的10.33%,其中有9个城市的城镇化率高于全国平均水平,是中国经济发展的关键区域。

1.2 数据来源及处理

本研究数据包括土地利用数据、生态系统净初级生态产力(NPP)遥感数据、人口空间插值数据和地形地貌数据。其中,土地利用数据、人口空间插值数据、地形地貌数据和行政区划数据来源于中国科学资源环境数据云平台(http://www.resdc.cn/),NPP遥感数据采用中国科学院地理科学与资源研究在全球变化科学研究数学出版系统发表的数据集[23]。为保证数据的可计算性,利用极差标准化方法对相关数据进行无量纲化处理,使得各项指标值分布在0—1之间。研究中空间数据分析均使用ArcGIS软件,邻域变异度修正中主成分分析使用SPSS进行计算,景观指数利用Fragstats软件计算得出。

2 研究方法

2.1 修正的生态系统健康评估框架

本文采用VORS综合评估体系进行生态系统健康评估,由于每一指标对生态系统健康都具有同等重要性,因而赋予每一指标同等权重[24]。将计算得到的生态系统健康值为0—0.40的区域划分为不健康区域,值为0.40—0.60的区域划分为较健康区域,值为0.60—1.00的区域划分为极健康区域[25]。生态系统健康计算公式如下[26]:

式中,EHI表示生态系统健康值,V表示生态系统活力,O表示生态系统组织力,R表示生态系统弹性,S表示生态系统服务。

2.1.1生态系统活力评估

生态系统活力意味着生态系统的新陈代谢或者初级生产力。NPP作为生态功能的基础,是光合作用所产生的净有机质总量,也是初级生产者为生态系统其它组分提供的全部能量[27],是衡量生态系统活力的理想指标。以植物光合作用过程和光能利用率为基础建立的光能利用率模型,虽然对植被的生理过程进行了简化,但直接利用遥感数据作为输入参数,计算过程相对简单,便于大尺度评估。因此,本文选择NPP作为表征生态系统活力的指标。

2.1.2生态系统组织评估

生态系统组织表征生态系统结构的稳定性,描述生态系统各组成部分之间的相互作用,通常是由景观格局决定的[28]。其中,景观异质性和景观连通性对于生态系统的组织结构尤为重要。景观异质性越高越有利于景观稳定,缓解景观中的剧烈变化,使得景观的组织力更强[29—30],用Shannon多样性指数和Shannon均匀度指数表征。越高的景观连通性越有利于物种之间的迁徙和不同斑块之间的交流,使得景观的组织力越强,用景观连通度指数和景观分割度指数表征。两者对生态系统结构稳定发挥有不可相互替代的作用[22],因而将二者设置为同等权重,计算公式如下:

O=0.25×SHDI+0.25×SHEI+0.25×CONTAG+0.25×DIVISION

式中,O表示生态系统组织力,SHDI代表Shannon多样性指数,SHEI代表Shannon均匀度指数,CONTAG为景观连通度指数,DIVISION为景观分割度指数。

景观格局指数的计算采用移动窗格法。合适的窗格尺度设置能够避免结果过于破碎化,或波动较大,保证景观格局的空间异质性分布规律准确表征[31—32]。窗格尺度大小通过试验确定,以2—10 km为试验范围,以200 m为间隔,试验40个不同尺度移动窗格下的景观格局指数。通过对比结果的正态性以及异质性,最终确定边长为4 km的移动窗格作为合适的分析单位,既避免了噪声又保留了足够的土地利用信息[33—34]。

2.1.3生态系统弹性评估及修正

生态系统弹性是指生态系统在受到外部干扰后恢复其原始结构和功能的能力,土地利用类型在生态系统恢复中起到重要作用[35]。在遭受外部压力时,接近自然生态系统的土地利用类型具有较高弹性,如水体和未利用地几乎不受到外界的干扰,且在外界压力消失时可以更快恢复原状,而人为主导的土地利用类型弹性较低[28]。参考相关研究得到不同土地利用类型的弹性系数表[15, 36](表1)。此外,应注意到即使是相同的土地利用类型,由于其邻近用地类型复杂程度及受到人为干扰度的不同会导致其弹性差异。因而,需要对生态系统弹性进行空间邻域变异度修正及人为干扰修正,其中人为修正由人口和地形指数表征。

生态系统弹性评估的各项指数权重由Delphi法得到[37],修正后的生态系统弹性评估公式如下:

Ri=ERC×(0.5×N+0.25×P+0.25×T)

式中,Ri代表评价单元的生态系统弹性,ERC代表各土地利用类型的弹性系数,N为邻域变异度修正系数,P为人口指数,由1减人口密度归一化值得到,T为地形指数。

图2 邻域变异度示意图Fig.2 Schematic diagram of neighborhood variability 格中数字1,2,3,4,5代表五种不同土地类型

邻域变异度是指某一用地周围土地利用类型的复杂程度,变异度差异会对该用地的弹性产生加强或削弱作用,示意图见图2,邻域变异度从变异度1到变异度5逐渐增大。在本研究中,基于土地利用数据,利用ArcGIS “焦点统计”工具统计1990—2015年间发生用地类型变化的土地空间邻域变异度情况,共分为5种变异类型。利用SPSS对这些变异度数据进行主成分分析,在提取一个主成分时即可达到94.636%的信息累积比。以此时的成分矩阵作为邻域修正系数的依据,并将系数赋值在-5至5之间:变异度1到5依次对应的生态系统弹性空间邻域变异度修正系数为3、-3、-5、0、5。

人为干扰主要考虑地形情况和人口密度大小。高海拔和高坡度的地区,不适宜人类定居及耕种活动,受到人为干扰小,反之则受到人为干扰更大[38]。本研究中采用地形指数来表征地形的整体情况,该指数是对高程和坡度综合描述的地形指数,能够较为全面的展现出不同位置的地形条件[39]。此外,人口密度的大小也是衡量人为干扰的重要指标,人口密度大的区域受到人为干扰的影响越大,反之则越小,因此将人口插值数据归一化,作为人口指数。基于以上两个指数计算得到人为干扰空间修正系数。地形指数计算公式如下:

式中,T为地形指数,E为某点的海拔(m),S为某点的坡度(°),E0和S0分别为研究区的平均海拔(m)和平均坡度(°)。

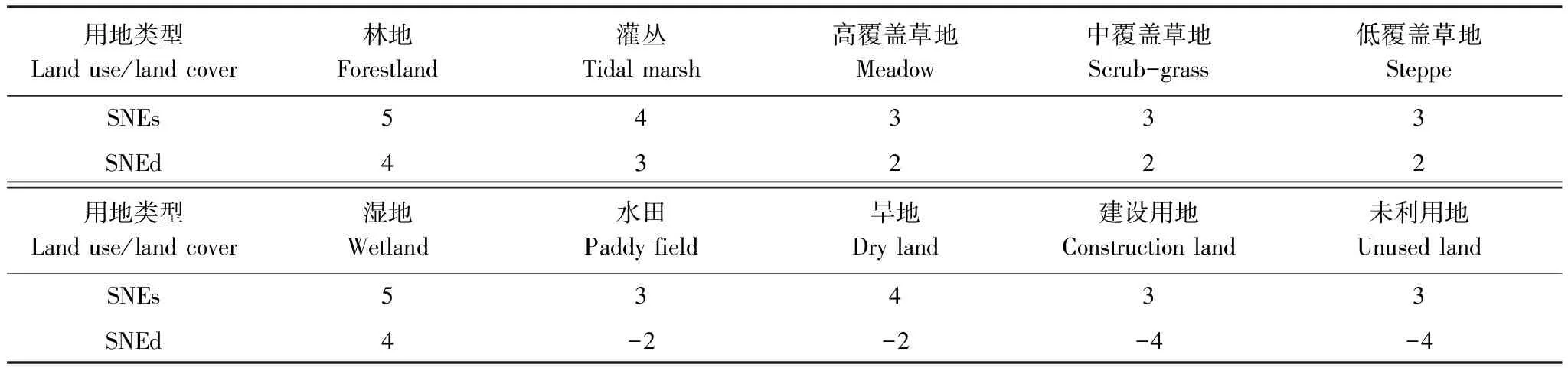

表1 生态系统弹性系数及生态系统服务系数

2.1.4生态系统服务评估及修正

生态系统服务的计算参照谢高地等[40]的生态系统服务评估模型,得出各类用地的生态系统服务系数(表1)。在量化生态系统服务时也必须考虑土地利用类型的空间邻接效应。评价单元的周围是生态用地有助于其生态系统服务价值的提升,其周围是人工及半人工用地将会对其生态系统服务价值产生一定的削弱。基于此,对生态系统服务的空间分布进行空间邻域类型差异度修正(表2)。生态系统服务计算公式如下[27]:

式中,ES是空间单元的生态服务指数;RESVi是与像元i相关的土地利用类型对应的生态系统服务系数;CSNEi是4个相邻像元对像元i生态系统服务的空间邻近效应系数之和;n是评估区域中的像元数。

表2 生态系统服务空间邻近性修正系数

2.2 多尺度评估单元构建

生态系统健康评估以及差异性分析等空间评估工作具有空间尺度依赖性[41],采样单元大小会对分析结果产生一定影响,因而空间尺度依赖性问题是本研究中需要解决的问题。考虑到生态系统健康评估涉及到景观连通性、破碎化和植被覆盖等指标,采样单元不宜过小,否则评估结果将不具备整体性特征。因而,在研究区内构建5 km×5 km、7.5 km×7.5 km、10 km×10 km、12.5 km×12.5 km、15 km×15 km、17.5 km×17.5 km、20 km×20 km、地级行政区共计8个尺度的采样单元进行重采样,得到多尺度的生态系统健康时空分布结果。

3 结果与分析

3.1 各维度指标时空变化特征

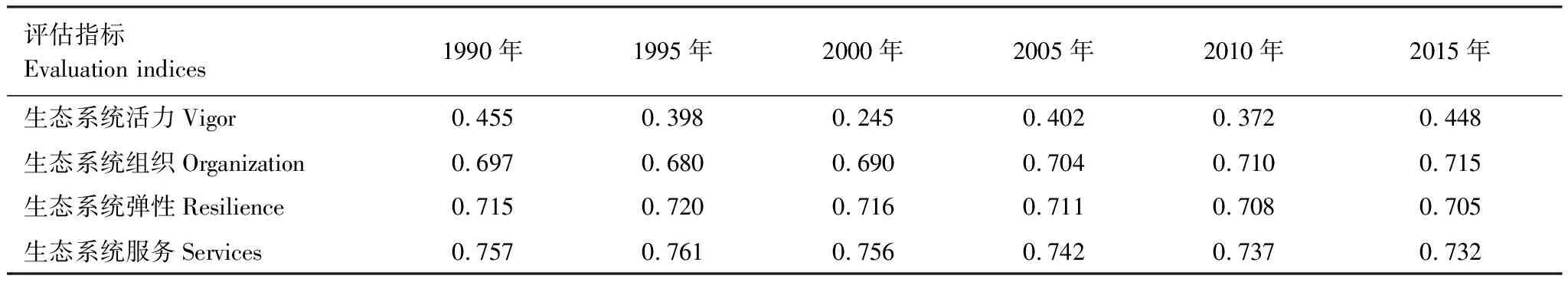

利用相关数据的原始尺度对研究区1990—2015年六期的生态系统健康各维度指标数据加以分析(表3、图3)。生态系统活力指数整体呈现下降趋势,以2000年为折点,生态系统活力指数先剧烈下降后波动上升,在2000年时处于低谷。生态系统组织指数整体呈现上升趋势,以1995年为节点先下降后上升,在1995年时处于最低值。生态系统弹性指数和生态系统服务指数整体而言下降明显,以1995年为折点,呈现出先上升后下降的趋势。

图3 研究区1990—2015年生态系统健康各项指标时空分布Fig.3 Spatio-temporal distribution of each indicator of ecosystem health in the study area during 1990—2015

表3 研究区1990—2015年生态系统健康平均值结果

在空间分布方面(图3),生态系统活力指数在宁波以北的上海和嘉兴区域一直为最低值区,且低值区的面积在25年间不断扩大。宁波以南的区域生态系统活力指数波动变化,其中浙江区域内的宁波、温州、台州和福建宁德等地区波动下降,而福建境内的福州、厦门、泉州、莆田和漳州等区域呈现波动上升状态。生态组织指数以宁德和温州为分界线,南北区域呈现出较大的空间异质性。北面包括的上海和浙江沿海的4个地级市,生态系统组织指数较低;南面包括福建沿海5个地级市,生态系统组织指数较高,六期数据显示低值区逐渐向高值区转化。生态系统弹性方面,海岸线区域、上海、嘉兴以及宁波北部的指数较低,宁波南部及其以南的大部分区域,主要是远离海洋的内部山地丘陵区域弹性指数较高,六期数据在空间分布上呈现较高一致性。生态系统服务在上海、嘉兴、以及福建省内的泉州、厦门、莆田的沿海区域指数较低,其中上海市的生态服务指数最低。这些区域25年间低指数面积逐渐扩大,其余地区生态系统服务指数均处于较好的水平。

3.2 生态系统健康时空变化

平均值能体现数据的一般分布水平,最大值和最小值分别体现着极值的分布,标准差能表征一组数据的离散程度,标准差越大表明数据趋于离散,越小则反之。

图4 研究区1990—2015年多尺度生态系统健康统计数据变化结果Fig.4 Results of changes in multi-scale ecosystem health statistics in study area from 1990 to 2015

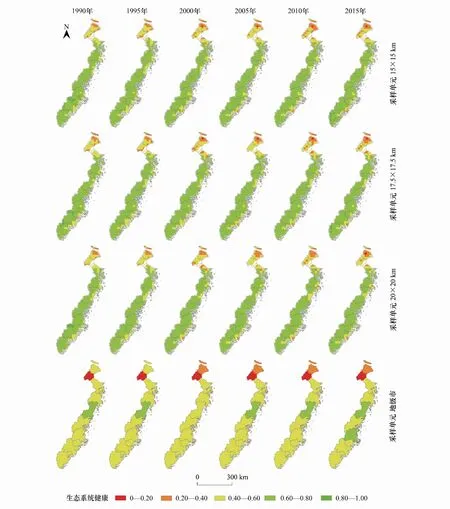

生态系统健康均值结果见图4,研究区内生态系统健康呈现“W”型波动,在2000年和2010年为低谷,25年间整体呈下降趋势。随着研究尺度的增大,生态系统健康的均值在不断降低,以地级市为研究尺度的生态系统健康值远低于其他尺度的同期结果。最高值统计整体呈现出与均值相似的变化趋势,2000年值最低,但是不同尺度的波动幅度差异较大。最小值整体呈现出下降的趋势,但采样尺度为20 km和地级市的两个研究尺度,则分别以1995年及2005年为时间节点,呈现出先上升后下降的趋势。标准差统计结果以2000年为时间节点,呈现出先下降后上升的趋势,意味着研究区内生态系统健康呈现出一个随时间更加离散的情况。

以上四项统计数据说明,无论在何种尺度上,研究区内的生态系统健康都呈现出先下降后上升的趋势,自1990起不断恶化,至2000年以后有所改善。同时,标准差的结果表明研究区的生态系统健康状态分布更加离散,即出现了健康的生态系统更加健康,恶劣的生态系统不断恶化的现象。对不同健康类型的区域分区统计结果见表4,可以看出25年间,除地级市尺度外,不健康区域面积比重整体呈现上升趋势,较健康区域面积比重呈现明显下降趋势,极健康区域面积比重虽然波动变化,但是整体趋势平稳。这表明在研究时间内较健康区域一定程度上向着不健康区域转变,发生转变的区域占比大概在2%左右。

表4 研究区1990—2015年多尺度生态系统健康分布比重情况/%

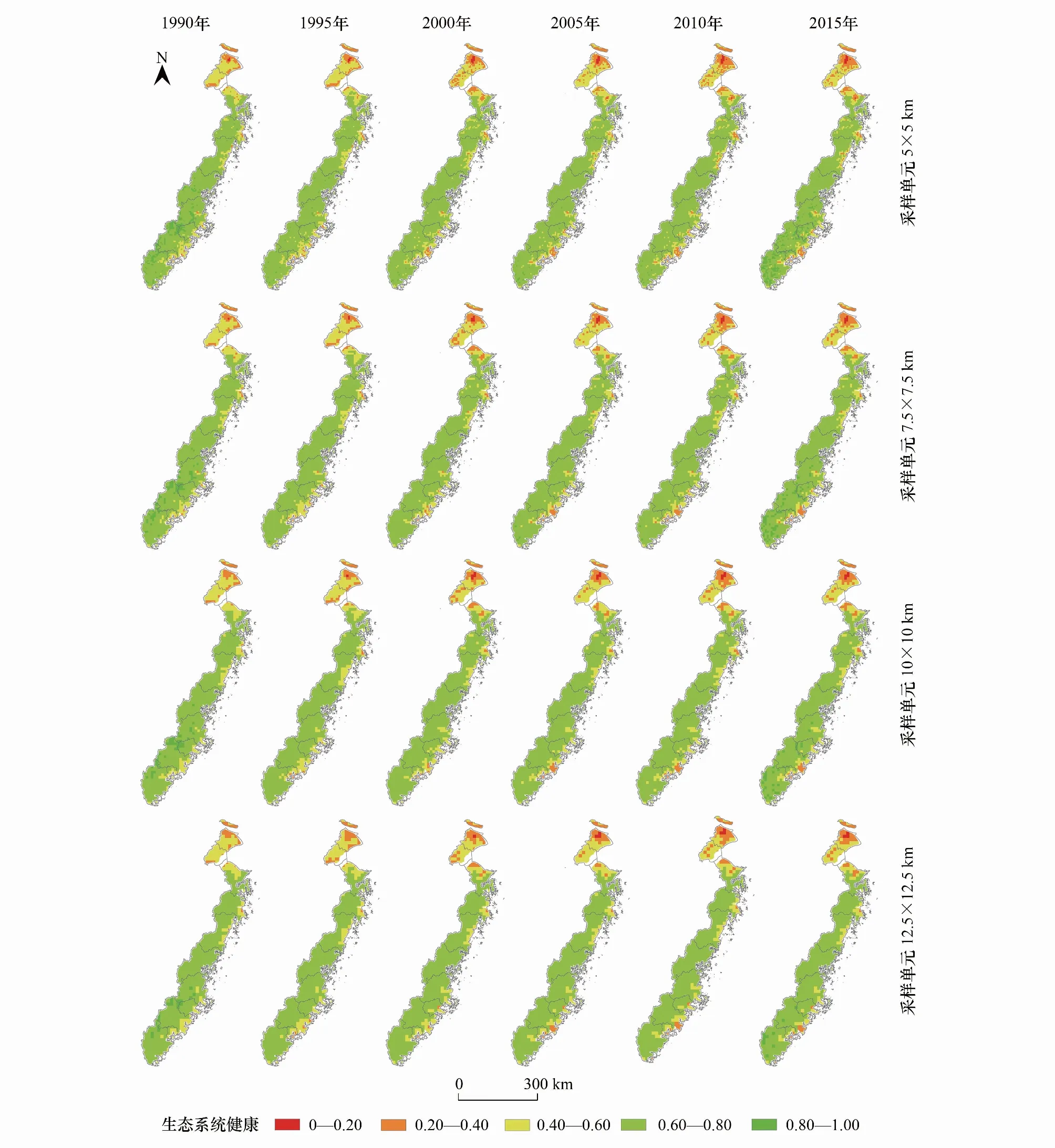

空间上,研究区生态系统健康分布具有较大异质性 (图5、图6)。上海、嘉兴、宁波北部的生态系统健康状态较差,特别是上海地区生态系统健康值极低,且低值区范围逐渐扩大。宁波南部及以南区域,90%以上区域的生态系统处于健康状态,仅有台州、温州、莆田、泉州、厦门的沿海区域存在小面积的不健康区域。不同于以上尺度,地级市尺度结果中嘉兴的生态系统健康状况最差,上海其次,但是在1995年后不断恶化。温州的生态系统健康状况最好,福州的生态系统健康处于改善向好状态。其他区域生态系统健康保持平稳状态。

图5 研究区1990—2015年生态系统健康状况空间分布图Fig.5 Spatial distribution of ecosystem health in the study area 1990—2015

图 6 研究区1990—2015年生态系统健康状况空间分布图Fig.6 Spatial distribution of ecosystem health in the study area 1990—2015

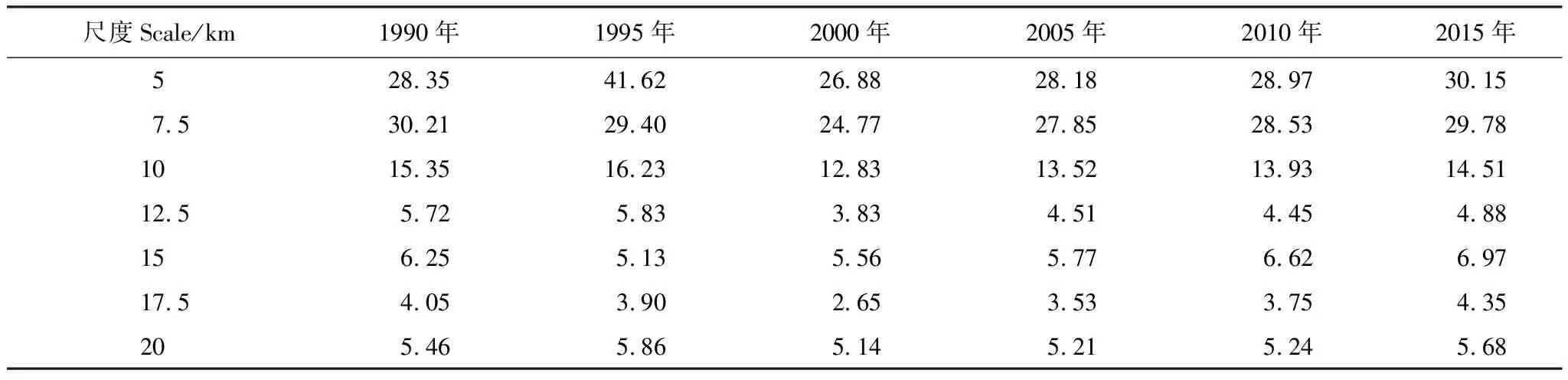

3.3 生态系统健康的尺度依赖性

依据以生态系统健康时空变化结果,2000年为生态系统健康值变化折点,因此选取1990年、2000年、2015年3期数据展现研究区内生态系统健康热点区、冷点区和随机区域,三个类型的异质性单元的空间特征(图7)。热点区是指具有较高水平生态系统健康的单元相邻分布的聚集区,主要发生在森林覆盖率高的远离沿海的山区。冷点区是指具有较低水平生态系统健康单元相邻分布的聚集区,主要分布在宁波北部及以北的区域、其他城市的沿海区域。随机区域表示具有不同水平生态系统健康的单元随机分布的区域,即没有空间自相关的单元,主要分布在热点区和冷点区的过渡地带。随着研究尺度的增大,热点区和冷点区比重都显著降低,随机区域的比重不断升高(图7)。这说明,在研究区内评估尺度越小,生态系统健康的高低值聚类效应越显著,空间异质性越显明显;评估尺度越大,生态系统健康的分布更加平均,极差化情况不断减弱。因而,尺度越小,生态系统健康的细节刻画更加清晰,尺度越大,越能显示趋势性特征。

表5 研究区1990—2015年多尺度生态系统健康高/低值聚类分布Z得分情况

图7 研究区1990年、2000年、2015年生态系统健康高/低聚类空间分布图(地级市尺度由于采样单元数小于30个,无法进行相关分析)Fig.7 The spatial distribution of ecosystem health Getis-Ord in the study area in 1990, 2000 and 2015 (This analysis was not possible at the prefecture-level city scale due to the number of sampling units being less than 30)

4 讨论

4.1 生态系统健康时空分异特征成因讨论

过去25年间,研究区以2000年为节点,生态系统健康状态先下降后上升,但是2015年仍低于1990年健康水平。Sun等针对杭州湾湿地的生态系统健康的研究结果得到了相同的结果,即在1990—2000年期间处于下降的状态,在2000年后略有恢复[42]。1990年起,由于我国的城镇化发展主要依托于引进外资和海洋经济,海岸带地区的区位优势性得以显现,研究区内城镇化发展较为迅速,随之而来的是城市建设对生态系统的干扰逐渐增强,对生态系统的破坏得以显现,因此可以在结果中看到2000年为研究时段内的最低生态健康水平。而21世纪以来,这种快速城镇化进程使生态环境问题凸显,引起了建设者的关注,城镇化发展开始不断扩散并向内陆地区转移,政府的城镇化发展也更加注重可持续发展理念,这也可能是导致在2000年之后生态系统健康波动上升的一大原因。

在空间分布上,无论是各尺度、各评价维度还是总体水平,上海-嘉兴-宁波区域以及闽三角区域的生态健康都表现出较差的状态(图3,图7),且呈现出空间上扩散化的趋势。Xiao等的研究中发现,在2001—2013年间,上海和杭州湾的生态系统健康状况在城市范围以及县级尺度的评估中都持续下降,并且这种下降从中心城市(上海和嘉兴)蔓延到周边地区[15]。分析其中原因,嘉兴、上海市中心以及闽三角地区分布着耕地和建设用地,由于这两个景观都是规则的,集中且高度人工化,因此容易受到侵蚀,从而削弱了生态系统的内部稳定性,导致其呈现出明显低于其他区域的结果。这也表明,单一的景观类型更可能导致生态系统的不稳定,密集的建设用地和单一的用地类型是以上区域生态系统健康状态较差的主要原因。因而,未来在生态健康维护和景观格局优化工作中,应着力于城市绿地建设,使景观多样化,有利于改善区域生态系统健康状况。

4.2 生态系统健康尺度依赖性分析

在评估生态系统健康时,大尺度分析易得到整体性趋势和特征,但研究对象的细节特征会被忽略,小尺度研究有利于针对性的修复和规划工作,但很容易破坏景观的完整性[43]。因此,对于生态系统健康空间尺度的选择,没有最理想的尺度,只有最合适的尺度[44]。考虑到生态过程和景观度量标准的变化与尺度有关,因此在许多情况下始终需要采用多尺度方法进行评估[15]。以本研究为例,较小评估尺度得到的结果中(图5、图6),生态系统健康较差的区域聚焦于上海市中心,但是在地级市尺度下,嘉兴则为生态系统健康状况最差的区域。不难理解,大尺度的评估结果会将一定区域内的生态状况平均化,上海除市中心外其他区域的生态健康状况相对较好,这在尺度放大的过程中,中和了健康问题最为严重的市中心。而嘉兴虽然没有极差生态健康区域分布,但是各处水平均不乐观,因此地级市尺度下变成了生态系统健康问题最严重的单元。因此在以生态管理为目的的生态评估工作中,小尺度评估结果中生态系统健康的高低值分区更加明显,空间异质性更强,可以为有针对性的解决点状生态问题提供位置指引,便于生态修复项目开展。而大尺度的评估结果中生态系统健康的分布更加平均,有助于为区域规划工作把控大方向,明确市级生态建设的整体力度。多尺度的评估工作既确保了评估结果的准确性,也揭示了不同尺度水平生态系统健康的变化趋势以及空间异质性特征。

5 结论

本文基于邻域变异度和人为干扰修正后的VORS模型,以5 km至地级市8个评估尺度单元,定量化的评估了我国东海海岸地区生态系统健康状况,并分析了其时序变化特征和空间分异规律,探究了生态系统健康的尺度依赖性效应,得到以下结论:

(1)研究时间内,研究区生态系统健康水平以2000年为节点先下降后上升,整体呈下降趋势。自2000年起生态系统健康值分布更加离散,健康的生态系统更加健康,恶劣的生态系统不断恶化。

(2)生态系统健康在空间分布上具有较高的异质性特征。沿海地区、宁波以北地区的生态系统健康值较差,成为了生态系统健康的冷点分布区;远离海洋部分的山地丘陵山区的生态系统健康值较高,成为了生态系统健康的热点分布区。小尺度下,上海市中心生态健康最差,地级市尺度下嘉兴市健康状况最差。

(3)生态系统健康评估工作具有一定的空间尺度依赖性。研究尺度变大,生态系统健康分布趋于平均化,易得到变化趋势空间格局分布。小尺度的评估结果能够更好的解释生态系统健康的异常值分布等细节。因而,在生态系统健康的评估中不存在最佳的研究尺度,多尺度的设置有助于全面细致地进行生态系统健康的评估工作。