国内图书馆新媒体服务二十年发展研究述评∗

张赛男 王 瑜

(北京科技大学图书馆,北京 100083)

1 引言

国内图书馆新媒体研究开始于上世纪90年代末期,经过20多年的发展,图书馆届在各项服务领域都发生了跨时代的巨大转变。文章主要采用文献计量、归纳总结等方法对我国图书馆新媒体服务这一领域进行探讨。对该领域研究的时间脉络、研究内容进行系统的梳理总结,得到比较全面的发展框架,并探讨国内图书馆新媒体服务研究的特点及存在问题,对该领域今后的发展进行展望。

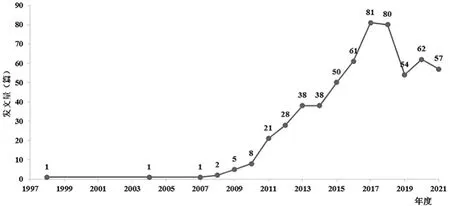

2 文献计量与可视化分析

选取中国知网(CNKI)作为研究文献来源,以主题词为“图书馆”&“新媒体”进行检索,选取文献类型为“中文学术期刊”,截止日期为2021年12月31日。排除无关学科类型及其他不符合条件的文章,最后得到有效文章共计588篇。将所有588篇文章按照发表年份进行划分,可以得出国内图书馆新媒体领域的研究趋势情况(如图1所示)。从图中可见,图书馆新媒体的研究大致可以分为三个阶段:第一阶段见于1998年至2010年,共检索到18篇相关文章。此阶段是国内图书馆对于新媒体研究的起步阶段。随着互联网的出现,信息传播渠道从纸媒、电视、广播,转移到了互联网。南京大学、武汉大学、国家图书馆等率先将研究视点转移到馆藏实体资源的电子化网络呈现、电子信息存取与保护、微内容等新技术、新形态的分析方面,全媒体、三网融合等新业务、新业态开始展现出了现实观照。第二阶段出现于2011年至2018年,共检索到397篇相关文章。此阶段移动互联网媒体发生了巨大变革,以微博、微信为主的手机移动媒体成为新媒体主流。图书馆针对新媒体对策性研究和服务应用研究逐渐增多,并且在2017到2018年间迎来高峰,为2010年年均发文量的4倍左右。在此期间涌现出王晰巍、翟晓娟、杨新涯、徐路、郭顺利等一批具有代表性的图书馆新媒体领域研究学者。第三阶段为2018年以后,共检索到173篇相关文章。此阶段以数字技术为代表的新媒体开始为图书馆其他业务赋能。媒体、地区和图书馆之间,甚至传播者和接受者之间的界限被打破,媒体个性化更为突出、受众选择性和内容表现形式也变得更加多样。新媒体技术的不断成熟导致学者对该领域的研究主题开始出现分散,研究呈现出波动增长的态势。在所有阶段研究中,万慕晨等[1](2015)关于微信公众平台在高校图书馆中的阅读推广应用得到了最高的关注,共计被引用了237次。其次为史梅等[2](2014)关于高校图书馆微信经营策略的研究,共计被引用150次。由此可见,微信由于普及性高、受众集中的特点,在图书馆新媒体领域的研究最为广泛。在图书馆由“资源至上”转变为“服务至上”的过程中,如何更好地与读者之间进行互动,从而使图书馆各种资源以及服务的使用效率达到最大化,仍然是图书馆学界不断探索的主题。

图1 国内图书馆新媒体相关文献历年分布

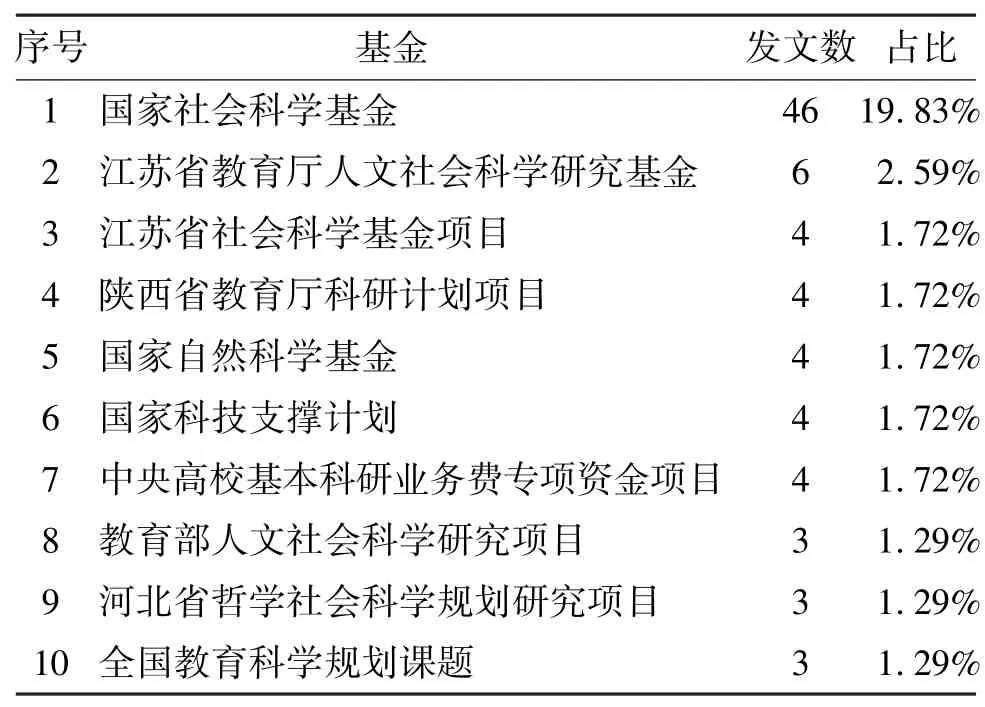

经统计发现,全国共有500余家机构参与了图书馆新媒体领域的研究。其中高校图书馆占比78%,公共图书馆占比14%,其他类型机构占比8%。表1为图书馆新媒体领域发文量排名前15位的机构。从表中可见,中国国家图书馆在该领域发文最多,研究的时间跨度从2009年持续至2021年,同时其研究内容具有前瞻性、持续性、深入性的特点。吉林大学与南京大学紧随其后,分列2,3位,成为高校在该领域研究的活跃代表。在本研究的所有588篇文章中,共有232篇文章受到各类科研基金资助。在所有被资助的文章中,国家社科基金资助文章最多,达到46篇,占比19.8%。其次为江苏省教育厅社科基金项目和江苏省社科基金项目。如表2所示。在系统的研读相关文献后可见,该领域研究高度集中于数字图书馆、计算机技术与阅读推广等方向。

表1 图书馆新媒体领域发文排名前15的机构

表2 图书馆新媒体领域发文基金资助情况

3 国内图书馆新媒体服务研究内容分析

新媒体,简而言之就是利用数字技术,通过计算机网络、无线通信网、卫星等渠道,运用手机、电脑、数字电视机等终端设备,向用户提供信息和相关服务的一种传播形态[3]。相较于传统媒体,新媒体具有两个明显的特征:一是克服了物理限制,新媒体以无线通信和压缩编码技术为支撑,克服了传统媒体存在的容量小、实时性差,无法交互的缺点,可以跨越物理障碍实现全球化信息共享;二是载体形式更为丰富,数字电视、移动多媒体、即时通讯软件、影音设备等新媒体软硬件层出不穷。笔者尝试从图书馆新媒体的发展时间脉络、图书馆新媒体研究子领域内容以及国内图书馆新媒体研究特点与存在问题三个方面对图书馆新媒体这一研究领域进行剖析。最后基于以上分析对今后国内该领域发展进行展望。

3.1 图书馆新媒体发展的时间脉络

由上文文献计量中发文数量来看,国内图书馆开展新媒体研究大致可以分为三个阶段。联系其对应时代新媒体技术发展趋势、图书馆与用户交互关系的变化过程来看,这三个阶段在时间上可以分为门户网站时代、用户经济时代、平台与用户强关系性时代。(1)门户网站时代:出现于1998年-2010年。武汉大学刘家真[4](1998)就新媒体技术带来的电子信息存取与保护等问题进行了首次讨论,曾晓牧[5](2004)就新媒体解决图书馆信息超载的问题上给出了初步的创新和解决方案。随着新媒体技术初见蓬勃,张文彦[6](2007)等分析了新媒体技术在图书馆业务开展和用户服务上的可行性和巨大潜力,认为图书馆有必要充分利用新媒体,从而提升数字图书馆服务水平。此阶段国内图书馆新媒体的研究始于对国外新媒体的引介,研究数量较少。主要研究工作还是观察、描述、整理和思考,处于新媒体研究的起步阶段。主要存在技术发展尚未完善、缺乏实际应用以及缺少图书馆新媒体研究宏观视角等问题;(2)用户经济时代:出现于2011年-2018年。自2011年开始,移动互联网时代下媒体发生巨大变革,该领域发表文章开始逐年增加。2012年,图书馆界借助新媒体技术手段,最先开始在阅读推广等宣传领域进行应用尝试[7],并在此时期最早提出了新媒体版权侵权风险的有关问题[8]。2013年到2014年,随着智能手机的广泛应用,微信、微博等即时社交软件开始普及,“微营销”的概念首次在图书馆领域提出[9],个别图书馆开始尝试运用微博、微信平台提高图书馆移动服务效率。此时伴随“三网融合”普及进程进一步加快,“三网融合”对新媒体的影响和机遇不断增长,有关“三网融合”背景下图书馆新媒体服务发展策略的探讨与日俱增[10]。2015年开始,随着web2.0技术的发展,在微信、微博等新媒体服务蓬勃发展的背景下,NSTL、CALIS、CASHL等图书馆联盟的知识共享、协同合作机制也逐渐受到影响,这其中就包括资源、技术、系统、业务多个方面[11]。如何充分运用新媒体技术、转变联盟的知识共享和服务方式,成为图书馆事业发展面临的一项新任务[12]。除联盟合作之外,一些公共馆也在积极寻求借助新媒体技术进行社会合作,并借助新媒体平台探索公共馆与出版商、书店等社会力量合作开展阅读推广的相关策略[13]。该阶段社会化媒体和网络社会空间的出现催生用户和图书馆平台交互关系,移动互联网时代下媒体发生巨大变革,进入大众传媒阶段。图书馆传统媒体开始转型向矩阵化发展,新媒体对策性研究和服务应用研究逐渐增多;(3)平台与用户强关系性时代:为2018年以后。以音视频为代表的新媒体影响力逐日上升,拥有年轻用户群体的一些高校图书馆结合自身服务开始建设微电影资源库[14],从而丰富图书馆服务内容载体,提高了宣传推广力度。另有高校图书馆从有声书资源入手,分析大学生群体与有声书资源的特征,从感知成本、感知娱乐、个人创作等多方面探索大学生听书行为意向[15]。2018年起,音视频服务应用凸显,国家图书馆、广东省立中山图书馆、四川省图书馆、武汉图书馆等一批公共馆较早地开展了网络直播服务,拓展了图书馆服务品牌,发挥了图书馆的社会教育职能[16]。进入2020年,随着新冠疫情的爆发,短视频媒体、线上会议等新媒体技术逐渐成熟,成为图书馆拓展其服务研究的热点[17]。该阶段以数字技术为代表的新媒体进入个人媒体阶段。图书馆新媒体研究开始从平台推向生态、从图书馆推向社会、从实务研究推升到理论建构。平台与用户进入强关系性的时代,平台限制被打破,更加注重用户运营与社群运营。

值得注意的是,除了传统图书馆纸电文献服务,新媒体技术在特色文献资源的保存与推广传播中也发挥了巨大的作用。例如,四川省图书馆利用新媒体手段,打造多角度立体化的汉藏地区民族文献推广模式[18]。上海图书馆、湖北省图书馆、无锡市图书馆等先后创建家谱数据库,并借助新媒体开展线上展览,吸引大批年轻读者参与到家谱文化中,将中国传统文化发扬光大[19]。浙江大学图书馆与哈佛大学合作建设“佛教通用数字档案馆”,整合哈佛大学西藏佛教资源中心以及中国、日本、印度、泰国等多个国家的佛教纸电文本、图像资源,并结合欧美各国现有的数据库,构建了一套开放性的佛教学术研究共享平台[20]。新媒体技术的发展将使图书馆特色文献资源库建设迎来新的契机,对特色资源的开发利用具有划时代的重要意义。

3.2 图书馆新媒体领域研究热点

笔者通过对文献来源类别为中文社会科学引文索引(CSSCI)及北大核心期刊的106篇文章进行研读,将研究主要内容进行归类,总结得出国内图书馆关于新媒体领域的关注点主要集中在新媒体技术发展、基于新媒体载体的阅读推广、新媒体信息服务新模式、新媒体读者服务优化、图书馆联盟与合作机制的转变、新媒体版权问题以及图书馆品牌推广与宣传等七个方面。

3.2.1 新媒体技术发展研究

从技术层面上看,新媒体技术的发展依赖于数字技术、互联网技术和移动通信技术等新型技术的支撑。随着技术的发展,特别是互联网和移动网络的有效整合,新媒体技术的应用范围被极大地拓展,总结起来大致可分为七类:①拓展性技术。指那些目标为丰富阅读途径、娱乐或者辅助专业学习的技术,这些技术的引入主要为了丰富图书馆使用体验,例如无人机、机器人等[21];②数字化技术。主要以辅助课堂和非课堂学习,通过使用先进的技术手段和设备带来更好的教学方式,例如创客空间、云课堂等[22];③赋能技术。指那些在图书馆实际业务领域起到提高业务效率,拓展设备适用范围的技术,例如神经网络、情感计算、智能翻译、大数据分析等[23];④网络交互技术。包括一系列技术手段和措施,能够使得互联网数据使用更加透明规范,例如区块链、物联网技术等[24];⑤辅助学习技术。包括一系列学习策略与工具产品,帮助学生进行个性化和针对性学习,如自适应学习技术、移动学习技术等[25];⑥社交媒体技术。通过新型社交媒体,可以实现图书馆与读者进行零障碍沟通交流,并提供一系列线上资源和服务,包括微博、微信、抖音等短视频平台[26];⑦可视化技术。将抽象的图表、数据转化为具象的实体或者程序集,从而探索规律,推进服务智慧化图书馆进程,例如3D打印,虚拟现实,视频展板技术等[27]。

3.2.2 阅读推广研究

新媒体时代带来的变革不仅仅表现在技术形式上,更体现在读者阅读模式的改变。2010年,新媒体在国内逐步兴起,海胜利[28]针对新媒体时代大众阅读的趋势变化较早地进行了研究,并提出公共图书馆应对之策。此后学者们逐渐开始针对新媒体时代阅读推广策略和引导模式进行广泛而深入的探究[29]。以微信为代表的新型社交媒体打破了原有图书馆与读者之间的单向性关系,创造性地将阅读推广引入营销模式,由此图书馆纷纷开展以推广案例、营销策划为代表的阅读实证研究[30]。随着新媒体技术在图书馆领域的逐渐成熟,阅读推广活动开始向精细化、专业化、个性化方向发展,社会化合作、少儿阅读[31]等专业性推广模式成为研究的新方向,为实现全民阅读目标提供了有意义的实践。

3.2.3 信息服务研究

新媒体技术的发展同时带来了信息服务模式的转变。首先,在数字资源整合方面,各图书馆通过自媒体智库、品牌传播、协同互助等创新方式,开始整合移动资源、手机服务、数字电视等信息服务载体,拉近信息提供方与信息需求者的关系[32]。在参考咨询方面,国家图书馆在2012年率先构建了新媒体环境下参考咨询服务应用系统,并且提出建设全国性参考咨询协作网的构想[33]。此后实时咨询、在线咨询、可视咨询、互动咨询等多种方式纷纷出现,为读者提供新媒体时代实时、动态、便捷、高效的信息服务。在信息素养教育方面,高校图书馆尝试采用网络教学、MOOC平台等开展用户信息素养教育,通过个性化培训打造多元化信息素养教育模式[34]。在知识传播方面,图书馆通过在各大新媒体平台上增强话题性、互动性的知识内容[35],对用户关系进行建构和维护,从而实现知识信息服务的增值。在教学支持与学科服务方面,图书馆学科服务团队利用数据库、多媒体、信息检索等新兴技术定制符合自身需求的知识管理系统,将学科知识进行标准化存储[36],从而便于馆员和用户利用新媒体工具进行查找,进而提高了知识服务的效率。

3.2.4 读者服务研究

新媒体下阅读环境更加开放,阅读对象更加丰富,阅读文化更加多元,对于读者管理和服务模式都提出了新的要求,研究热点主要体现在读者管理模式优化、新生入馆教育、人文关怀服务等方面。读者管理模式方面,例如重庆大学图书馆通过虚拟读者实名制、在系统模块中增加书评中心和文献互助中心等方式重新定义读者需求,创新读者服务[37]。新生入馆教育方面,暨南大学图书馆、北京科技大学图书馆等借助影音视频技术上线新生入馆教育系统,使读者在趣味闯关答题中了解图书馆,北京师范大学图书馆借用二维码制作图书馆微指南,将馆舍、馆藏等信息用电子书、动画等形式展现出来[38]。人文关怀方面,2012年上海图书馆较早开始制作个性化年度阅读账单,并将其作为拜年邮件向读者送出,个性化展示每位读者的阅读足迹[39]。2014年,天津大学仁爱学院图书馆建立微信平台“阅心书药局”推广阅读疗法和诗歌疗法来关爱读者心理健康,并提供心理咨询[40]。

3.2.5 图书馆联盟与合作研究

新媒体时代,随着用户获取信息的行为和信息需求发生巨大变化,对图书馆联盟资源的统一建设和联盟角色职能也产生相应的影响,促使图书馆创新服务水平不断提高,并承担更多的更广泛的职能。如国家图书馆为促进全媒体数字平台创新与融合发展,牵头建设了全国数字图书馆推广工程,包括各级数字图书馆虚拟网、分布式数字资源集群、数字图书馆服务平台和业务平台等;CALIS经过多年发展,建设了一批如多媒体专业特色库、信息素养课件展示平台、多功能电子教参平台等服务[41]。一些地方图书馆联盟,例如福建省高校图书馆联盟采用以联盟微信公众号为聚合点,各成员馆为子账号的形式组合成图书馆微信联盟矩阵,通过垂直化与平层化结合的推广形式开展以读者为中心的微信服务[42]。广州地区高校馆联盟将各个成员馆的移动图书馆功能集中在统一平台,读者只需要访问联盟平台,就可以轻松获取各成员馆的移动阅读平台[43]。

3.2.6 新媒体版权问题研究

新媒体时代图书馆数字资源版权问题主要包括资源开放共享与版权保护的冲突问题、图书馆新媒体业务工作和资源建设工作中的版权问题以及版权保护法律和机制等相关问题。首先,新媒体的传播影响力对资源开放共享的要求提高,这与版权保护存在利益冲突,作为图书馆必须牵头在利益平衡机制下建立多边合作关系,以平衡版权人、资源出版商、读者和图书馆等多方利益[44]。而在图书馆新媒体业务工作中可能存在复制、改编、汇集、网络传播资源内容等版权风险。这些风险可能源于采购侵权作品造成的连带责任、数字资源使用权界定模糊、为读者的恶意下载及其他侵权方式承担责任、图书馆在资源网络发布利用时侵犯了复制权、改编权等。对于这些风险,应该在合同中明确各方权利义务,通过技术手段遏制非法行为以及加强对读者的版权意识教育等[45]。值得注意的是版权法律尚有某些不完善之处,会使得图书馆涉及侵权风险,例如著作权法规定图书馆可以以保存和陈列等目的进行部分馆藏资源的复制,但是将其数字化并上传至网络为读者服务是否合理尚未明确。

3.2.7 图书馆品牌与宣传研究

随着品牌意识的提升,近年来图书馆界对于图书馆宣传推广工作日益重视,尤其在新媒体技术不断发展的今天研究更加深入。新媒体发展的早期,数字电视以其声形并茂、直观有效的优点成为图书馆品牌宣传的切入点。例如2005年杭州图书馆开办了“数字电视杭图栏目”,2011年北京地区有260万用户可以收看到国家图书馆提供的数字电视节目[46]。进入2015年,新媒体形式从电脑快速发展到智能手机、平板电脑,无线网络媒体逐渐取代有线网络媒体成为人们阅读的主要方式。微博、微信、视频平台等宣传渠道逐渐成为图书馆品牌宣传的新阵地。各级图书馆纷纷开通微信平台,并推出一系列宣传作品。例如清华大学图书馆自制宣传短片《爱上图书馆》并设计系列游戏“爱上图书馆之排架也疯狂”,不仅帮助学生提高了图书馆使用效率,同时展示了清华图书馆的品牌风貌,取得了良好的宣传效果[47]。2016-2019年,抖音、快手等短视频平台带来流量风口,短视频平台成为继微博、微信后又一重要的公共传播媒体,部分图书馆如临沂市图书馆、国家图书馆等相继开通短视频账号,向全网读者进行知识普及与品牌宣传。但由于图书馆账号开通率低,并且缺乏专业运营人员进行内容维护,图书馆短视频账号普遍面临原创内容缺乏,视频主题性不强,转评赞数量较低的问题,从而无法形成强有力的图书馆品牌宣传矩阵,发挥图书馆文化阵地和公益服务的价值[48]。

4 国内图书馆新媒体服务研究特点与存在问题

(1)制度研究与版权意识方面:从文献总结可知,国内图书馆关于新媒体服务的研究与新媒体平台发展的时间脉络高度吻合,换言之,国内图书馆对于新媒体服务的研究更多倾向于基于单一或多个平台(例如微博、微信、抖音等)的实践应用以及基于相关平台开展一系列创新服务。对于新媒体服务相关制度政策的制定以及版权研究等方面尚存在欠缺。国外图书馆对于新媒体服务开展时间较早,目前已经针对该领域开展了大量的理论研究,并且大多数图书馆都制定了相应的服务政策。以美国参与新媒体服务的高校图书馆为例,2009年制定新媒体政策的图书馆比例为18%,2011年已经达到60%,而到2013年已经增长到80%[49]。国内图书馆目前急需探讨符合图书馆实际的新媒体服务政策制度,深化图书馆新媒体理论研究体系。

(2)服务途径与内容形式方面:随着国内各种原创新媒体平台的出现,我国图书馆对新媒体研究与应用越来越重视,逐渐开展了涵盖网络端、移动端、数字电视等多种类型的新媒体服务,极大方便了读者的知识获取与资源共享。但是在内容表达上呈现出结构化特点,主流表达方式集中于文字与图片。近年来虽音视频内容逐渐增加,但主题仍集中于讲座、课程、宣传视频等,对于馆舍风貌、历史人文、音乐美术鉴赏等相关内容的原创高质量作品依然偏少,并且发布渠道为图书馆向读者单向发布,极少允许读者将感兴趣的内容上传共享,缺乏必要的互动性。

(3)品牌营销与社会化服务方面:随着营销理论和品牌概念的深入,不论是高校图书馆还是公共图书馆,都在积极探索新媒体营销策略,以期更好地提高图书馆品牌价值和影响力。国内图书馆中,公共图书馆由于其社会定位,服务的辐射范围以及提供的服务内容都会较其他类型图书馆更广泛一些,对于全年龄段社会读者的教育、就业创业指导以及知识服务等投入也更多。目前国内图书馆除了向社会大众开展传统文献信息服务之外,还开始提倡跨界合作与业务融合,与其他政府、机关、商业机构等共享教育、就业以及医疗信息,并提供一些拓展的社会化服务。但是受制于政策、人力等限制,目前图书馆社会化融合程度并不高,辐射范围较小,仍然处于创新与尝试阶段。

(4)馆员素质与综合能力方面:图书馆提供新媒体服务需要一批具有新媒体综合素质的人员,可以说,馆员素质水平决定了图书馆在向读者提供新媒体服务时能够达到的高度。负责新媒体运营的图书馆员在原有业务能力的基础上,还需要兼顾媒体传播学理论、知识产权法律基础、技术创新手段等,需要具备新媒体知识获取、推广、加工等各环节的能力,为用户更好的使用新媒体提供必要的指导与培训。而就目前研究现状来看,国内馆员的相关法律知识学习和新媒体技术学习情况仍然不足,无法为读者开展更高层次、个性化的新媒体服务。这也是我们需要重点关注的内容。

5 图书馆新媒体服务研究展望

通过对我国图书馆新媒体服务研究的历程、热点进行分析,可以看出新媒体在图书馆领域应用具有十分明显的优势特色。但也暴露出一些值得关注的问题,例如理论研究不充分、服务类型与内容单一化、服务覆盖面及社会化程度不高、品牌营销能力不足、读者交互性较差、馆员素质有待提高等。针对以上问题,笔者认为应该从以下几个方面进行改进:①图书馆应在新媒体服务应用基础上进行相关政策制度研究,以完善业务工作管理规范,规避有可能带来的侵权及其他风险。②在服务内容上积极拓展,在完善图文内容的基础上鼓励进行高质量音视频媒体内容创作,并可以兼顾教育、医疗、就业等读者广泛关注的社会化内容,积极探索馆际合作与社会合作,拓展服务范围,扩大社会化效益。③勇于进行平台与创作模式的创新,提高图书馆品牌营销意识,以大众喜闻乐见的优秀内容为突破口,走出图书馆服务模式的“舒适圈”,探索在全网范围打开图书馆知名度。④加强新媒体服务相关馆员的全面信息素养培训,提高服务模式创新能力、创作技术水平、营销推广能力等,从而提高图书馆新媒体知识服务的整体质量。