守望那段峥嵘岁月

舒银霞

毛浩夫很忙,忙着准备新的红色课程,培训学员等。他温和,热情,认真,逻辑严密。这是他几次在微信交流中给我的大致印象。末了他邀请我上井冈山看看,去感受井冈山精神的新内涵和新宣讲方式。

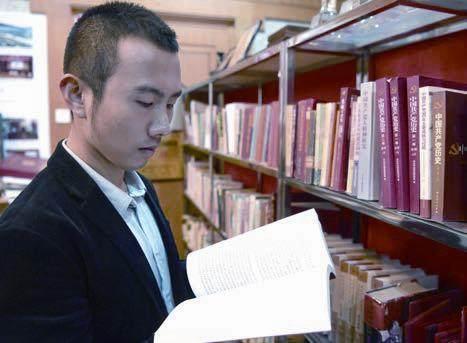

他的人生经历,与井冈山精神密不可分。如今,这个身姿挺拔、自信从容的年轻人,清一清嗓子,就能如数家珍地跟人讲述与井冈山相关的种种。在井冈山,他熟知众多革命文物背后的故事,是井冈山精神的“活字典”。

●

“浩夫:您愿意回井冈山来同爸爸、爷爷一道学习宣讲井冈山精神,传播红色基因,我非常高兴,这是很有意义的事情……”这封信来自毛浩夫的爷爷毛秉华,写于2017年。这一年,28岁的毛浩夫正式成为井冈山精神宣讲人,担任江西干部学院、井冈山市委党校特聘教师。

在信中,爷爷用“您”来称呼毛浩夫。因为在爷爷眼里,关于井冈山的事,都是最神圣的。爷爷已经把他当作了自己的同志、工作的伙伴。

写信曾经是毛浩夫与爷爷交流的日常方式。“爷爷他有一个习惯,每天都要看几份报纸,像《人民日报》《光明日报》《解放军报》。以前我读书时,他会经常寄剪报给我。在知道我要出国留学后,但凡在报纸上看到一些国外资讯或者与英语相关的习题,他都会帮我收集起来,每隔一个月或半个月用一个信封装好,寄给我。”

毛浩夫在爷爷和父亲无微不至的关怀下成长,但他们都很尊重他的选择。毛浩夫本科在上海求学,再到英国赫尔大学金融系读硕士,毕业后回南昌从事与金融相关的工作。他像很多年轻人一样,按部就班地长大。在这个过程中,爷爷经常教导他做人做事。“要谦虚谨慎,戒骄戒躁。”“要做一个对国家、对社会有用的人,要树立远大的理想。”这些话时常回荡在他的耳畔。毛浩夫的名字也是爷爷取的,寓意“浩浩齐天大丈夫”。

●●

在职业选择上,毛浩夫放弃和专业对口的工作,捧过传承红色文化的接力棒,经历了一段重新认识家乡、认识父辈的寻根之旅,有一个逐渐自我确认的过程。

2016年夏天,毛浩夫从南昌回到家乡休年假,也照顾生病的爷爷。他参与到爷爷的工作中后,这才对红色讲解员这份工作有了深入的了解。

“我爷爷原来在井冈山革命博物馆工作,担任馆长,在离休之后,继续从事史料挖掘工作。他经常会跟我说他的成长经历。他的父亲原来是苏区的干部。他的哥哥是红军战士,1930年牺牲在井冈山脚下的泰和县。”

慢慢地,毛浩夫对爷爷的红色情怀有了更透彻的理解。一是因为爷爷出身在一个革命家庭,二是因为他接触了几十位从井冈山上走出去的老红军和烈士的后代,做了非常多的调研工作,征集到200多件(套)革命文物。毛浩夫陪爷爷去部队,与官兵座谈时,他能感受到爷爷的这种感情是在广泛调查研究的基础之上建立起来的。而这也正是井冈山精神生生不息、代代相传的最好证明。

有一次,爷爷在新闻中看到一幅红军强渡大渡河的油画,敏锐地意识到,画中人物可能是从井冈山走出去的。他立马联系相关专家组建考察团,去河北、北京等地寻访。毛浩夫作为爷爷的助手随行,到了部队展馆,进门看到的第一幅画就是《井冈山会师》,这幅画瞬间就击中了他的心灵。“找到了!找到了!”他的内心不自觉地呼喊。他感知到自己与井冈山精神传承的密切联系了。

爷爷在世时走访了几十位老红军,但是到毛浩夫接手工作时,这些老同志均已离世。每每说到此,毛浩夫都痛心不已。“不去记录和传承,时间会卷走一切。”因此,毛浩夫督促自己要与时间赛跑,做好史料收集工作。与井冈山精神相关的一点一滴,都应得到记录和传承。在井冈山革命烈士陵园,还有三万多名无名英雄没有照片。他们在井冈山斗争的史诗长卷中没能留下自己的眉目,只一起留下了革命的壮举,留下了跨越时空的井冈山精神。

2017年2月26日,井冈山成为我国贫困退出机制建立后首个脱贫“摘帽”的贫困县市。爷爷为了讲好井冈山旧貌换新颜的故事,不辞辛苦地去做调研,这让毛浩夫感触颇深。许多红军后代、村干部、创业青年一起带领乡亲们脱贫致富,让井冈山发生了翻天覆地的变化。这些故事都是新时代的宣讲素材。

井冈山精神永远不会过时,而且还会在时代的浪潮之中增添新的内容,会有更丰富的精神内核。时至今日,它依然能够指导现在的年轻人,对他们的学习、生活产生积极影响。“这是我们的宣讲希望能够起到的作用之一。”毛浩夫说,“爷爷在写给我的信中还曾说过:宣传别人与改造自己相结合……改造自己的世界观,对井冈山精神做到真学、真信、真用。这是一辈子的事情。”

●●●

2017年,毛浩夫完成了精神上的寻根之旅,确定了一生的信仰,正式走上红色精神宣讲的工作岗位。从事这份工作,他要克服很多困难。他顶着爷爷和父亲的光环回到井冈山,所有的一切都需要从头做起。

然而,办法总比困难多。第一次讲解,他演练了好多遍,现场并没有特别紧张,但是害怕会断片,好在最后顺利完成,还获得了学员们的好评。他知晓井冈山的红色故事,但对井冈山的诸多历史细节和精神内核缺乏更深的认知。于是,他埋首于书籍中,行走在革命旧址上,还原当年的场景,感知当年的温度。他把他的理解融汇于讲解中。

毛浩夫的优势,是可以进行双语讲解。精益求精的他大量阅读党史文献,并比对英译版本,力求用词精准。看到很多外国游客对毛主席诗词感兴趣,他就把与井冈山有关的或是在井冈山创作的诗词找出来,与讲解相结合,挖掘内容的深度与广度。除此之外,如何做到向全世界展示一个真实、全面、立体的中国,也是毛浩夫在双语讲解中一直琢磨的问题。

“每当别人对井冈山精神表示信服、敬佩、认可的时候,我特别自豪,这就是这份职业的意义所在。”毛浩夫说,“井冈山精神像是一颗埋在我心底的种子,它一直在那里。或许在等待某个时间点,之后便会生根发芽。”时间越久,他就更坚定了留在井冈山、传承红色文化的信念。

如今,井冈山还有一些与他年纪相仿且具有高学历的讲解员。为了能够让年轻人“听得进去”,他和伙伴们做视频,利用现代光影技术提供沉浸式体验。他们还成立了小红军报告团,组织品学兼优的中小学生参与到红色讲解中来。他们一起让井冈山精神的传承多了一种时代感,多了一份青春熱血。

谈及今后的工作,毛浩夫眼里充满期待,闪耀着笃定的光芒。

“我将更加脚踏实地,去收集史料,去充实讲解内容,让每一个来井冈山的人都了解那段峥嵘岁月。”尤其是现在越来越多的外国朋友来到井冈山,毛浩夫希望能够向全世界讲好井冈山故事,做好双语讲解工作。他还想用英语打造一些党课。“非常多的外国朋友去到博物馆、去到历史现场之后,还会有疑问:究竟什么是井冈山精神?所以我想通过一些浅显易懂的英文党课,告诉他们答案。”

承此一诺,必守一生。毛浩夫与井冈山的故事,才刚刚开始。

看见更多

拨开历史云烟,回望井冈山革命根据地从无到有、从弱到强的艰难历程,我们会遇见一个革命知识分子群,其中有16位大学生。他们有文化、有知识、有血性,在中国共产党的领导下,怀抱坚定的理想信念努力拼搏,为井冈山革命根据地的建立、发展、巩固作出了不可磨灭的贡献。

由上海远东出版社出版的《风华》一书,以井冈山斗争时期的大学生为讲述对象,呈现了邓贞谦、谭衷、朱亦岳、伍中豪等一批青年才俊在这片红色土地上追光的峥嵘岁月。抚今追昔,重走迢迢征途,我们是否记得那群“风华少年”,是否能在“书生意气”里找到青春的真章?作者周见美写《风华》的初衷,从某种意义上讲,就是为了给新一代中国青少年出一份考卷。