中等收入群体的测算标准及其规模变动:基于CHNS的分析

刘志国,刘慧哲

(1.南京财经大学 经济学院,江苏 南京 210023;2.南京财经大学红山学院 会计系,江苏 南京 210023)

一、引言

经过多年的发展,我国基本消除了贫困,逐渐形成了具有一定规模的中等收入群体。党的十九大报告多次强调,我国“城乡居民收入增速超过经济增速,中等收入群体持续扩大”,“人民生活更为宽裕,中等收入群体比例明显提高”。我国政府在“十四五”规划和2035远景目标纲要中提出的远景目标之一即为“人均国内生产总值达到中等发达国家水平,中等收入群体显著扩大。”根据国家统计局测算,我国拥有全球规模最大、最具成长性的中等收入群体,在2017年其规模就已经超过4亿人。①

中等收入群体规模的扩大在中国具有特殊意义。早在21世纪初,美国《时代》杂志就指出,“中国朝气蓬勃的中产阶级②掌握了这个国家通向未来的钥匙。”[1]它是消除贫困、实现全民小康和共同富裕的关键,可以有力地推动我国经济增长动力的转换和社会治理的现代化。[2]在贸易保护主义迅速抬头的情况下,中等收入群体的迅速崛起使我国城乡居民消费潜力得到进一步释放,有利于形成强大的国内市场,将有利于促进我国经济发展模式转换,顺利实现从“两头在外”向“内外双循环”的转变。

中等收入群体(国外一般称之为“中产阶级”)作为一个社会阶层,在任何社会中都具有特别重要的意义。一定规模的中产阶级有利于促进社会治理,实现社会稳定。马克思在《共产党宣言》中指出,中间等级的瓦解,社会的两极分化,是导致资本主义冲突、社会动荡和社会革命的前提条件之一。[3]中等收入阶层通常不愿意采取激进的改革措施,更强调以规则为核心的渐进的制度调整,较大规模中等收入群体的形成降低了社会制度剧烈变动的风险,有利于促进政治稳定。中产阶级的政治态度就如他们的经济地位一样,在社会冲突中起到居间调和的作用,其温和的社会态度能够使较为中庸的政党取得胜利,极端的政党则会受到中产阶级的排斥。[4]因此,一定规模的中产阶级构成西方民主政治的阶级基础,中产阶级规模的萎缩将在很大程度上改变西方国家的政治与经济发展方向。英国脱欧、美国政治民粹主义潮流兴起和欧洲极右翼政党的成功不应当仅看作是一个个“选举意外”,极权主义和社会保守势力上台的经济根源就在于中产阶级群体社会地位下降。

从工业化国家发展的成功经验看,有一定规模的中等收入阶层的出现是经济发展的必然结果,而且成为推动经济发展的持续动力。Landes认为,“理想的增长和发展社会”将会有“相对强大的中产阶级”,规模庞大的英国中产阶级是英国经济率先实现工业化的原因。[5]Kharas 把一定规模的中产阶级看作是一个国家经济繁荣的关键,它通过生产性投资活动,可以强化经济增长的预期,有利于减少贫困和提高社会的整体福利。[6]Banerjee和Duflo总结了中等收入群体在经济发展中的贡献,认为他们不仅构成了社会消费的主力,而且加速了固定资本和人力资本的形成,成为整个社会创新和发展的源泉。[7]一个国家如果没有发育良好的中产阶级,则可能会使国家陷入“贫困陷阱”或“中等收入陷阱”之类的增长困境,从而使增长停滞,无法实现从中低收入国家向中高收入国家转型。皮凯蒂则把中产阶级规模的壮大看作是包容性增长和收入分配趋于平等的重要表现形式,当代资本主义国家贫富差距的拉大,伴随着中产阶级的萎缩。[8]

20世纪80年代以来,我国经济社会发生了巨大的变化,城乡居民收入快速增长,以全球范围内的中产阶级标准来看,我国已经形成了规模庞大的中等收入阶层。与此同时,在全球化、市场化等多种因素的冲击下,我国的收入分配结构也发生了巨大变化,收入差距相对于计划经济年代有所拉大。对于我国的收入差距,人们往往关注的是以基尼系数衡量的总体收入差距,社会不同收入群体间的结构性分化没有成为社会关注的焦点。因为我国的改革开放具有帕累托改进的性质,以绝对标准衡量的每个阶层的收入都得到快速增长,居民的福利水平整体上得到改进。收入增长完全抵消了收入分配引起的阶层分化问题,中等收入群体规模持续扩大。但是,我国采用何种标准来确定中等收入群体较为合理、中产阶级的规模究竟有多大等问题在社会各界无法形成共识。本文试图对界定中等收入群体的各种标准及不同标准情况下中等收入群体的规模进行比较,确定我国中等收入群体界定的合理标准,并动态反映我国收入分配结构所发生的动态变化,从而为我国经济决策和社会治理提供有益的依据。

二、测度中等收入群体的标准

中等收入群体和国外文献广泛使用的“中产阶级”一词具有相似的内涵与外延。马克思依据对生产资料的占有和控制,将社会区分为资产阶级、小资产阶级和无产阶级,其中小资产阶级被马克思视为中间阶层。[3]Khras 认为,中产阶级是一个含糊不清的社会分类,具有多样性,共同特点是具有舒适的生活水准、稳定的经济保障,心理上也较为自信。[6]“中产阶级”这一概念虽然在社会学意义上内涵较为丰富,但在经济学研究中,基本上和中等收入群体在同一意义上使用,中等收入阶层的成年人所占比例与按社会学意义上被确定为中产阶级的成年人所占比例是一致的。[9]中等收入群体划分标准是多样的,从经常使用的标准看,中等收入群体划分标准分为绝对收入标准和相对收入标准两类。

(一)相对收入标准

相对收入标准(也称相对标准)一般是以一国中位收入为基准,在中位收入上下大致对称的范围内选择一个倍数区间。相对收入标准首先要确定一个国家居民收入的中位数,然后根据需要选择相应的区间。区间选择越宽,则中等收入群体的人口比例越大。在相对标准下,作为划分中等收入群体的收入上限和下限都是相对的,它随着中位收入的变动而变动。较为常见的是将中等收入群体界定为家庭中位收入的75%~125%,如Pressman。[10]另外一种比较常见定义中等收入的区间是家庭收入中位数的67%~200%,如Markus和Grabka[11]等。中位收入的67%一般是发达国家制定的贫困线标准,这种划分以贫困线为门槛,意味着一旦摆脱了贫困即进入到中等收入阶层。以此划分的中产阶级标准是较低的,中产阶级的下层具有很大的脆弱性。我国有些学者将收入平均数的倍数作为中等收入者的上下限,比如李培林等把收入平均数的1~2.5倍作为下限和上限。[12]中位数与平均数是有差异的,以我国为例,2020年,我国人均可支配收入为32 189元,中位可支配收入为27 540元③,平均收入高于中位收入17%。如果收入分配严重右偏的话,二者间的差距还会拉大。当然,在收入分配相对平均的情况下,平均数和中位数做基准没有太大区别。在收入分配差距较大的情况下,以平均收入作为确定中等收入群体的基准是要慎重的,它并不是一个好的指标。

相对收入标准界定中等收入群体的第二种方式是基于收入等分,它将所有人口按收入高低进行排序,然后分成若干等分,将其中处于中间层次的一定比例的人口界定为中等收入群体。一般是以收入五等分的中间60%的人口为中等收入,底部和顶端20%人群分别为低收入和高收入。[13]Atkinson和Brandolini 分析了英国的收入分配结构,2004年,其中间60%人口的收入范围为中位收入的61%~164%之间。[14]基于CHNS的家庭收入调查数据,2014年,我国中间60%人口的收入范围介于中位收入的29%~188%。该数据说明同样是中间60%的人口,我国的收入分配相对于英国来说,分布范围更大,收入分化现象更为严重。

(二)绝对收入标准

对于发达国家而言,中位收入水平较高,可以以相对标准作为界定中产阶级的基准。对于广大的发展中国家而言,人均国民收入普遍低于10 000美元,基尼系数徘徊在0.5上下,收入分配严重偏向右侧,中位收入水平甚至还没有摆脱绝对贫困,这就使这些国家使用相对指标来比较中产阶级失去意义。1990—2005年,发展中国家新增中等收入人口12亿,其中80%来自于亚洲,一半以上来自于中国。这些“新中产”大约只有1亿人口才能接近或超过发达国家贫困线,按照发达国家的生活标准,绝大部分新中产阶级仍然处于贫困状态。[15]因此,许多文献主张采用绝对标准,但绝对标准的确定却难以形成共识。

从全球范围来看,各国人均收入差距非常大,这种划分中等收入群体的收入区间相对也比较宽。Milanovic和Yitzhaki在界定全球中产阶级时,分别以巴西和7国集团中最不富裕的意大利的平均收入为下限和上限,即每天人均收入12~50美元。[16]Kharas以日常平均支出10~100美元定义了全球中产阶级,[17]下限的依据是葡萄牙贫困线,四口之家的贫困线是14 533美元,按2005年购买力平价人均日支出为9.95美元;上限是欧洲最富裕国家卢森堡中位收入的2倍。全球中产阶级既包括最不发达国家不被看作穷人的人群,也包括那些最富裕的发达国家不被看作是富人的人群。每人日均支出10~100美元成为衡量全球中产阶级较为流行的标准。但是我们要注意,这一标准使中等收入阶层收入区间非常宽,上限是下限的10倍,在全球范围内使用此标准能够使中产阶级标准概括性更强。如果在一国内部使用此标准来定义中等收入群体,中产阶级内部就已经产生明显的收入分层,从而使区分中等收入群体失去意义。

发达国家的中等收入区间较高,如Hacker 将美国中产阶级的标准定义为年人均收入25 000~75 000美元。[18]发展中国家的中产阶级标准通常都比较低。Ravallion以发展中国家的中位贫困线和美国的贫困线为界限,将每天收入2~26.5美元的人口确定为中等收入群体。[15]Bussolo以巴西和意大利两国贫困线(10~20美元/天)界定发展中国家的中等收入群体。[19]Banerjee和Duflo根据墨西哥、印度等13国的发展水平,甚至把发展中国家的中等收入阶层定义为人均每天消费2~10美元的人口。[7]

我国是一个发展中国家,收入分配结构呈现出区域发展不平衡、城乡差距较大的特点。2020年,我国人均可支配收入为32 189元,五等分情况下低收入组(将近3亿人)人均可支配收入仅有7 869元,其中基本上为农村人口。翁杰和王菁考虑到地区的收入水平差异,以本地区城镇居民家庭食品消费支出和家庭人均年收入中位数的3倍定义各地区中等收入群体的下限和上限,以此标准确定的中等收入群体的人均收入区间存在地区差异,北京为24 510~80 400元,山西为11 031~36 000元,北京中等收入群体的人均收入是山西的2倍有余,据此估算我国中等收入群体的比例为调查样本的32%。[20]这种界定方式由于缺乏全国统一的衡量标准,使中等收入群体在地区间就失去了可比较性。吴青荣[21]、国家发改委社会发展研究所课题组[22]、李强[23]等分别以人均可支配收入2万元、2.2万元、2.75万元为中等收入群体的下限,以收入下限的3倍左右为上限。此收入的上限和下限都存在明显偏低的问题。刘瑜琳、许新哲使用CFPS调查数据,使用核密度方法估计2014年中等收入群体家庭人均可支配收入区间为4 000~31 000元。[24]这一区间忽视了中国收入分配结构上的特点,上、下限确定都过低,收入下限不仅大幅度低于全国各地的最低工资标准,甚至低于部分发达地区农村贫困线(江苏农村居民贫困标准为人均收入低于6 000元)。收入上限也仅仅相当于2020年全国城乡居民人均可支配收入,较大幅度低于城镇居民人均可支配收入(当年为43 834元)。

(三)中等收入群体划分标准的简单评述

相对收入标准界定的中等收入群体区间不是固定的,随着中位收入或平均收入的变动,这一区间每一年都处于变动过程中,比如以中位收入的75%~200%来定义中等收入群体,每年界定中等收入群体的收入区间都在变化。在经过长期的收入增长达到中等收入国家水平以后,我国城乡居民人均可支配收入中位数的75%仍然是低于最低工资标准的。因此,在目前的情况下,我国仍然不宜以相对标准确定中等收入群体。Vanneman和Dubey曾经以中位收入的75%~200%来界定印度中产阶级, 2004年印度的中位收入为894美元,中位收入的75%~200%之间包括了许多一天收入不到2美元的穷人。[25]因此,相对标准界定中等收入对于发达国家来说是有效的,但是存在一定局限性。对于中低收入国家居民而言,相对指标除了能说明收入分布以外,对于测算中产阶级的规模没有太大帮助。

绝对收入标准界定中等收入群体是具有普遍适用性的界定方法,但是由于各国的发展水平参差不齐,中等收入群体的划分标准在国家间也明显存在较大差异。对于发展中国家来说,绝对标准划分的中等收入群体能够保证该阶层消费和支出水平,比相对标准的中等收入群体要更可靠一些。

三、数据与中等收入群体的界定方法

(一)数据来源

本文在分析我国中等收入群体规模变动时,我们使用了中国营养与健康调查(CHNS)微观数据。该数据调查由北卡罗来纳大学教堂山分校与中国疾病预防控制中心国家营养与健康研究所合作完成,其目的在于研究中国的社会和经济转型及其对人口健康与营养状况的影响。该项调查采用多阶段随机整群抽样方法,抽样调查了15个省市的约7 200户家庭,样本规模达到30 000多人。CHNS数据样本采集区域涵盖了我国东部、中部、西部等多个区域,具有较好的代表性。相对于其他数据而言,该数据调查跟踪时间长,从1989年开始到2015年持续20余年,先后进行了10轮调查,对于研究收入分配结构长期的动态变化具有不可替代的作用。

在本文中,我们是以家庭人均收入来界定中等收入群体的。在界定中等收入群体时,我们使用的是CHNS提供的根据2015年通货膨胀情况调整过的家庭人均收入数据。在区分中等收入群体时,我们没有使用劳动者个人收入数据,因为该数据并不能完全反映一个家庭平均的收入和消费水平。考虑到每个家庭人口规模不同,我们也没有简单地以家庭收入作为划分中等收入群体的标准。在本文中,我们划分不同收入群体使用的家庭人均收入,它是由家庭可支配收入除以家庭的人口数量而得到的。

(二)我国中等收入群体界定方法

在我国通常也有两种方法界定中等收入群体。一种是相对标准,一般是以中位收入为基准在一定比例区间内即为中等收入群体,通常会以中位收入的75%~125%或者75%~200%来进行划分。此标准一般适用于人均收入水平较高的发达国家,以此标准来衡量该国分配结构的合理性。虽然20世纪80年代以来发达国家分配不公平程度有所恶化,但75%~125%的中产阶级规模一般会超过50%。我国作为一个发展中国家,很长时间以来家庭人均收入的中位水平都很低,不足以使城乡居民摆脱贫困或极低的消费水平。根据CHNS提供的数据,1988年家庭年人均收入(经通货膨胀调整后)中位水平仅有2 620元,按当时汇率1美元兑换人民币3.72元计算,家庭人均收入的中位数只有1.9美元。

由于我国居民收入总体水平不高,在此情况下,使用中位收入一定倍数确定中等收入群体就失去了意义。在1978年的改革开放初期,我国人均国内生产总值只有381元,贫困人口的规模为7.8亿,依现行的贫困标准衡量,农村贫困发生率高达97.5%。在普遍贫困和分配结构右偏的情况下,以相对收入标准来划分和研究中等收入群体并不具有太大的实践价值。相对收入标准侧重于衡量收入的分布状态,与收入分配的不平等程度有关,它并不能清楚地表明中等收入群体的收入绝对水平和消费水平,甚至许多中等收入群体仍然处于较为脆弱的状态。因此,在我国以相对收入标准衡量中等收入群体具有较大的局限性。

经过40余年的发展,2019年,我国农村贫困人口仅有551万,贫困发生率降至1.7%;2020年,我国实现了农村人口全面脱贫。由于贫困人口全面脱贫,低收入人口收入迅速上涨,以绝对收入标准界定的中等收入群体的人口比例大幅增加。在人民群众的收入水平有了根本改善的情况下,研究我国收入分配结构的变动对于实现共同富裕和全面小康目标具有特别重要的意义。就绝对收入的衡量标准来看,世界银行中产阶级的标准通常为按2005年美元购买力平价人均每天收入10~100美元。以此标准来看,2005年人民币对美元的购买力平价为3.45元,以此衡量的中等收入群体的收入区间为12 592.5~125 925元,即人均月收入介于1 000元和10 000元之间的家庭。该标准存在的问题是没有考虑到我国的国情,虽然上限相对较为合理,但下限较低,甚至远低于全国各地最低工资水平。

Milanovic和Yitzhaki 在界定全球中产阶级时,确定的人均每天收入为12~50美元,下限和上限分别相当于巴西和意大利的平均收入。[16]对于我国来说,近年来汇率波动幅度有所加大,带来了以美元衡量的中等收入群体标准的不稳定性,我们以1∶6.5的市场汇率进行近似换算,中等收入群体的人均年收入为28 470~117 650元。以中等收入群体人均收入的下限计算,三口之家的家庭收入接近9万元,对于我国大部分地区来说,该收入都能保证一个中等消费水平的日常开支。该标准中,下限相当于中位收入(我国2020年人均可支配收入的中位收入为27 540元)的103%,上限则接近中位收入的4.3倍。虽然中等收入群体的上限较高,但是也基本能反映我国经济发展和收入分配在地区之间、行业之间分布不均衡的现实。这一收入区间有效克服了以中位收入的75%~125%的相对标准来界定我国中等收入群体所带来的收入水平较低的困扰。

本文采用人均年收入28 470~117 650元(2015年不变价)来界定中等收入群体的合理性在于结合了中国国情和世界普遍通行的中产阶级划分标准,一定程度上消除了划分中等收入群体的随意性。该标准结合我国发展不平衡的现实状况,下限考虑到我国部分发展相对较为落后地区的实际,上限则基本能够反映发达地区的收入分配状况。

四、不同测算标准下我国中等收入群体规模的变化

(一)相对标准与中等收入群体规模的变化

中等收入群体使用不同的标准衡量,其规模大小存在着较大差异。我们以CHNS数据为例,以相对收入标准来衡量,中等收入群体总是具有一定的规模,它与收入的绝对数量无关。改革开放以来,随着市场经济的发展,人民群众的收入水平大幅度提高。由于生产要素市场化程度加深,我国计划经济条件下形成的收入分配结构发生了重大变化,收入分配差距迅速扩大。根据CHNS提供的数据,我们以家庭人均收入来计算,1988年我国基尼系数为0.38,1992年开始超过0.4的收入分配警戒线,2014年达到0.5,达到一个较高的水平。不平等程度提高是我国不同收入群体分化的结果,这种分化表现不同收入层次人口占比的变化,具体如表1所示。

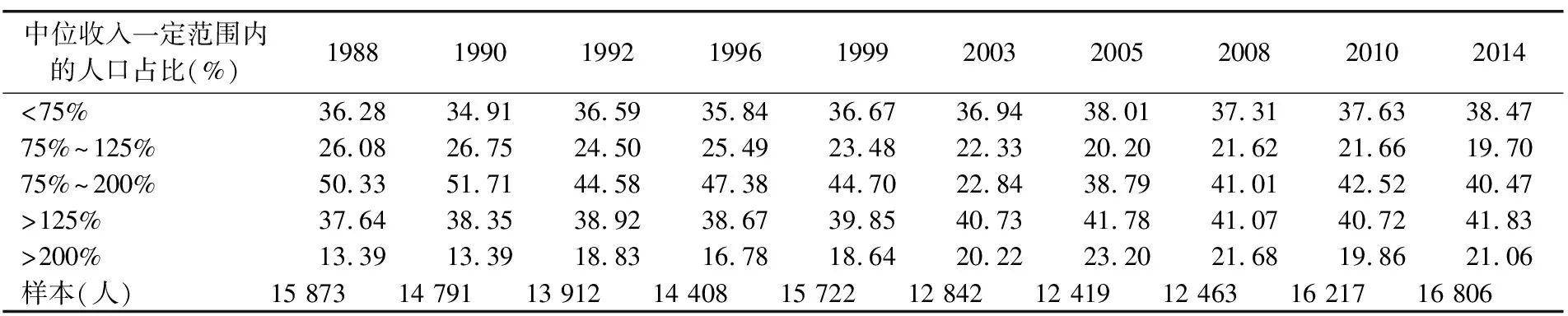

表1 相对标准下我国不同收入阶层人口占比

为了反映出家庭收入分布的内部结构更加具体的变动情况,我们对固定收入区间界定的中等收入群体分别按两个收入区间考虑,即家庭人均收入的中位值的75%~125%和75%~200%。从中位收入75%~125%这个区间的中间收入阶层来看,人口占比1990年为最高水平,在总样本中达到26.75%,相应的低收入、高收入阶层分别为34.91%和38.92%。进入20世纪90年代以后,中间收入阶层人口占比持续下降,到2014年下降到只有19.7%,比1990年下降了26.4%。在中间收入人口占比下降的同时,中位收入75%以下的低收入人口占比从34.91%上升到38.47%,中位收入125%以上的高收入人口比例从38.35%上升到了41.83%。为了更好地说明我国收入分配结构的变化,我们可以将中等收入群体的人口比例与其他国家进行比较。加拿大和美国是发达国家中收入差距相对较大的国家,介于中位收入75%~125%的中产阶级人口比例长期稳定在36%~40%,[26]其比例几乎相当于我国2014年水平的两倍。以中位收入的75%~125%来划分收入阶层客观上反映了我国收入分布的变化。1988年低、中、高收入的比例则分别为36.28%、26.08%和37.64%。2014年,我国家庭人均收入为中位收入125%的高收入人口比例超过40%,而小于中位收入75%的低收入人口达到38.47%,中间收入人口占比仅为19.7%。从这些数据来看,我国高收入和低收入人口比例上升,中等收入群体萎缩,存在着两极分化现象, “哑铃”型收入分配结构进一步恶化。值得注意的是,相对标准中的高收入人群绝对收入仍然较低,以2014年为例,只要家庭年人均收入20 092元,就可以归入到高收入阶层。以双职工家庭三口之家计算,劳动者平均月收入只有2 500元左右,很显然,这个相对标准划分的高收入起点仍然是很低的。

为了更大范围反映我国中间收入人口的比例变动,我们将中等收入上限提升到中位收入的200%。表1给出了以75%~200%划分的不同收入人群的比例。2014年高收入家庭的人均家庭收入最低起点也上升到32 147元,三口之家的收入接近100 000。以此标准确定的高收入对于发达地区来说仍然是较低的。1990年,在此区间内的中等收入人口比例为51.71%,2014年下降到40.47%,下降幅度为21.7%。收入高于中位收入200%的高收入阶层人口比例从13.39%上升到21.06%,提高了57.3%。因此,从固定的中位收入区间来看,收入区间划分不同,中等收入人口比例会随之变化,但无论是以哪个区间来划分不同收入阶层,我国的中等收入群体所占的人口比例都存在较大幅度下降。

相对标准衡量的中等收入群体并不能说明人们绝对收入水平已经摆脱了贫困或极低的消费水平。相对标准的中等收入群体收入区间如表2所示。

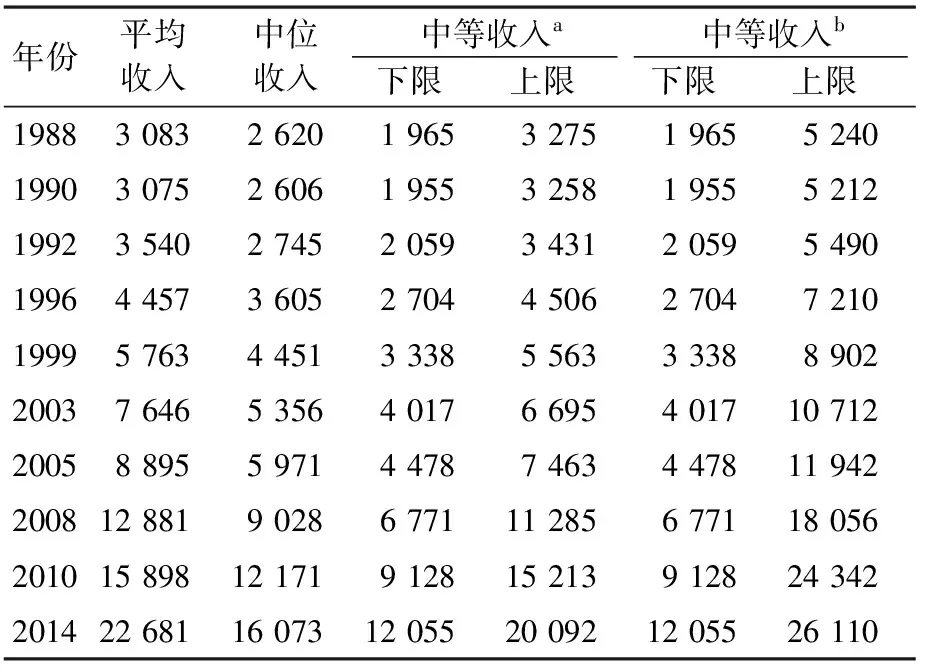

表2 相对标准下中等收入群体的家庭人均收入水平区间 (单位:元)

1988年,家庭人均收入根据通货膨胀调整后,中位收入仅为2 620元,折算成美元和世界银行的贫困标准相当。2014年,家庭人均收入的中位数也仅为16 073元,以中位收入75%~200%为标准界定的中等收入区间为12 055~26 110元。这一标准将月收入刚达到2 400元的城乡居民都划入到高收入阶层,这一划分方式显然不符合我国的实际。

(二)绝对标准与中等收入群体规模的变化

本文采用的中等收入群体下限为28 470元,在CHNS调查样本中,1996年以前的调查数据由于当时人均收入较低而失去了分析意义。我们仅从1999年的调查开始分析中等收入群体的变化。根据上文的定义,我们将家庭人均收入介于28 470~117 650元(以2015年不变价格计算)之间的人群看作是中等收入群体。不同收入群体的比例变化如表3所示。

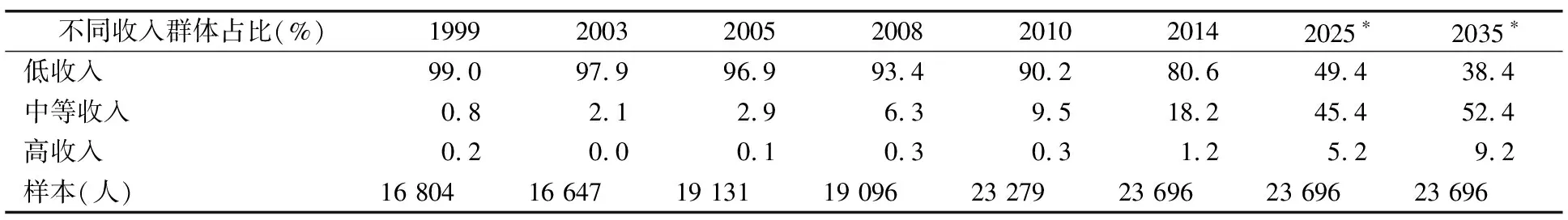

表3 基于CHNS数据我国不同收入群体的变化及估算(1999—2035年)

在1999年以前,CHNS调查样本能够达到中等收入比例是极低的,高收入群体直到2010年才达到0.3%。当然,在我国,高收入样本存在大量偏差和遗漏,一方面是因为样本选择具有随机性,另一方面也与我国的税收制度与分配制度不够透明有关。王小鲁认为,中国2008年灰色收入规模约有5.4万亿元,其中约2/3归属最高收入的10%。如果考虑到灰色收入因素,我国的高收入群体占比将大幅度提高。[27]1999年,我国中等收入群体不足0.8%,以此比例计算,当年我国的中等收入人口约为1 000万(1999年我国总人口约12.58亿人)。此后,中等收入群体规模迅速扩张,2014年中等收入人口占比已达到18.2%,按此比例计算,我国中等收入群体规模已经达到2.49亿人。

由于CHNS最新调查数据尚未公布,我们可以根据1999—2014年的家庭人均收入年平均增长速度估算2025、2035年的中等收入人群的增长规模。根据CHNS的调查数据,1999—2014年期间,家庭人均年收入增长8.93%。考虑到经济增长速度放缓的因素,较为保守地以年均增长5%的速度推算,在2014年收入处于16 649~68 801元的样本到2025年将成为中等收入群体,届时中等收入群体的人口比例将达到45.4%,中等收入群体绝对规模达到6亿人。根据以上标准估算的中等收入群体数据与国家统计局的估计基本一致。与中等收入和高收入占比上升相对照的是我国低收入人口规模迅速下降。1999年,低收入人口占比99%,到2014年就下降到80%左右,而且呈现出加速下降的趋势。

在2035年远景目标中,我国要继续扩大中等收入群体比重。假定我国城乡居民年收入平均增长速度能够维持在5%,中等收入群体的比例将达到52.4%。假定我国人口规模维持在14亿的总量不变,则我国中等收入群体规模将达到7.3亿人,高收入人口接近10%,共同富裕的目标将初步实现。

五、结论

如何界定和衡量中等收入群体的规模一直存在较大的争议。从定义标准来看,存在着绝对标准和相对标准的区分,而每一标准内部可以细分出多样化的标准,具体标准的选择具有一定的主观性。发达国家一般采用相对标准来界定中等收入群体,因为它们绝对收入水平较高,即使以中位收入水平的75%来衡量仍然处于较高的收入水平,可以满足中产阶级的消费定位。对于发展中国家来说,选择相对标准来定义中等收入群体存在着较大局限性。由于人均收入的绝对水平较低,中位收入的75%~125%这个区间甚至不足以使居民摆脱绝对贫困,更不用说成为中等收入群体。因此,相对标准确定的中等收入群体只代表收入分配结构的中间群体,与生活支出与消费水平没有必然联系。相对标准的作用在于可以判断一国的收入分配结构,当相对标准确定的中等收入群体比例下降时,意味着出现了收入极化现象,收入差距有所拉大。

我国是发展中国家,使用绝对收入标准定义中等收入群体较为合理。如何选定一个恰当的收入区间是界定中等收入群体的一个难题。我国地域广大,收入分配在地区之间不平衡,过高或过低的收入标准都不利于准确判断我国中等收入群体的规模。本文采用了Milanovic和Yitzhaki界定全球中产阶级的标准,以巴西(12美元)和意大利(50美元)的日人均收入作为其收入的边界,按现行汇率折算为28 470~117 650元。以此标准测算,根据CHNS提供的调查数据,我国中等收入群体占比从1999年的0.8%迅速提高到2014年的18.2%,如果能够维持人均年收入增长5%,2035年我国中等收入群体占比将达到52.4%。

扩大中等收入群体规模一直是我国收入分配政策的重点,党的十九届四中全会进一步强调扩大中等收入群体,形成合理的收入分配格局是国家治理体系和治理能力的重要体现。当前,在复杂的国际经济形势下,我国需要实现从外向型开放经济向“双循环”模式的转变。这种转变是建立在扩大内需的基础上的,而中等收入群体规模扩大将有助于实现内需增长。我国中等收入群体规模扩大是建立在经济快速增长基础上的。在新常态和复杂的国际经济形势下,我国经济增长承受了较大的压力。在我国2020年已经实现全面脱贫的情况下,我们不仅要采取切实措施防止低收入群体因收入下降而重新进入贫困阶层,而且要通过稳增长、稳就业、稳外贸等措施促进中等收入群体规模的扩大,促进“十四五”规划和2035年远景目标的实现。

注释:

①《国家统计局局长就2018年国民经济运行情况答记者问》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201901/t20190121_1645944.html,2019年1月21日。

②在国外文献中,“中等收入群体”和“中产阶级”两个概念的内涵与外延基本上是一致的。在我国,由于“阶级”具有更为广泛的社会含义,一般更倾向于将收入的中间层称为“中等收入群体”。

③如无特别说明,本文中我国可支配收入均以人民币表示,单位为元。