论笔记文体的“杂”与“同”

——以明代笔记为例

马兴波

(山东工商学院 人文与传播学院,山东 烟台 264005)

目前学界对笔记的研究主要有三个方向:一是对笔记文献进行搜集和标点整理;二是研究笔记中的一部书或一位作者的几部笔记;三是研究笔记中的某一类题材,如戏曲、服饰、商人、科举、外交、语言等。文献整理是所有研究的基础,有搜罗爬梳之功。后面两个研究方向均有利于了解笔记的局部和细节,但对于笔记作品的宏观把握而言未免有管中窥豹之嫌。因为对于数量庞大的笔记作品的研究,如果仅仅停留在对某一部书或某类题材的微观研究上,往往会陷入盲人摸象、只知其一不知其二的困境,所以还需要对笔记做宏观的梳理和把握。比如从学理上对“笔记”概念定义的探讨、梳理笔记体裁在历代的发展历程、将笔记类作品如何分类更加科学、如何归纳和把握笔记的文体特征等,这些研究工作对于整体上把握笔记这种文体有提纲挈领的作用。

从整体而论,历代笔记类作品的“杂”是其最突出的特征。其一,大部分笔记的书名命名上较为随意,单从书名上较难判定该部笔记的主要内容是什么;其二,绝大部分笔记,既有内容涉猎广博的优点,又有前后无关、毫无逻辑的缺点,在查阅相关资料时需要披沙拣金,事倍功半;其三,笔记的作者分布在从庙堂到江湖的各个阶层,身份十分驳杂,眼光不同,观点不一;其四,每部笔记的具体创作动机往往各不相同。以上四种“杂”现象,让笔记类呈现出一团乱麻般的纷繁复杂。然而,通过阅读与归纳,可以透过“杂”的表象,在笔记作品中找到内在各种“同”的存在。如文人创作笔记方式上的相似性、对前代经典作品的继承性和追求立言不朽的目的性等方面。既看到笔记类作品“杂”的表象,又看清“同”的统一,对笔记作品的宏观把握就更加准确。

因笔记类作品文献数量巨大,本文仅以明代笔记为例,对笔记类作品的“杂”与“同”展开论述。

一、笔记文体的“杂”

下文从笔记命名繁杂、内容组成庞杂、作者身份驳杂、创作动机复杂四个方面对笔记“杂”的特征进行解析。

(一) 笔记命名的繁杂

“名不正则言不顺”,书名是读者读书时首先映入眼帘的字眼,有画龙点睛的作用。一般而言,作者在完成整部作品后,在书名的考虑上往往有所寄托。然而,相对于诗文别集相对固定的命名方式,诸如姓氏+号(谥号、雅号)+集、姓氏+官职+集、姓氏+郡望+集等相对固定的情况不同,明代笔记著作的命名情况相当繁杂。

从笔者搜集的500余种明代笔记来看,明代笔记的书名中前10位关键词依次为:杂记、纪事、漫录、笔记、见闻、纪略、纪闻、随笔、余录、杂录。这些关键词虽然表达不同,但实际上却是“随笔杂录”的同一种表达。

仅从关键词统计来分析,失之表面,亦失之粗略,笔者根据500余种明代笔记著作,尝试把明代笔记书名再细分为九类:

第一类以皇帝年号或尊称为名。如《建文遗事》《正统临戎录》《天顺日录》《万历三大征考》《泰昌日录》《崇祯遗录》《圣驾南巡日录》《大驾北还录》等。

第二类与地理地名有关。这一类又可以分为两类:一类是以明代国内的各个州县为名,如《方洲杂言》《金华杂录》《下陴纪谈》《西吴里语》《楚纪》《厌次琐谈》等。此类中值得注意的是,即便书名中没有出现各地地名,但《寓圃杂记》专记苏州,《客座赘语》专记南京,《宛署杂记》专记北京,亦可归入此类。另外一类是周边国家的记录,如《安南奏议》《重编使琉球录》《朝鲜纪事》等。

第三类以书斋为名。如《静虚斋杂录》《瓶花斋杂录》《画禅室随笔》《六砚斋笔记》《延休堂漫录》,分别是以顾应祥、袁宏道、董其昌、李日华、罗凤的书斋命名。

第四类以作者的姓氏、字号、官职为名。如《海沂子》《郁离子》《计然子》《三一子》《石田翁客座新闻》《龙门子凝道记》《彭文宪公笔记》,分别是以王文禄、刘基、董汉策、陈德良、沈周、宋濂、彭时的别称命名。需要注意的是,在第三类和第四类中,如果不对作者有所了解,容易混淆。如《应庵随录》《雪庵清史》《槎庵小乘》分别是作者罗鹤、乐纯、来斯行的号,并非他们的书斋。

第五类以内容为名。如祝允明的《志怪录》、谢肇淛的《五杂俎》、薛瑄的《薛公读书录》、张存绅的《雅俗稽言》、陈耀文的《学林就正》等。这一类书名的命名和内容有一定的关系。

第六类以典故为名。如杨慎的《丹铅》系列和《谈苑醍醐》、王世贞的《觚不觚》、托名刘基的《多能鄙事》、刘定之的《否泰录》、陈德文的《孤竹宾谈》、朱国祯的《涌幢小品》、姚旅的《露书》等。这些典故往往在作者的自序或小引中加以解释,和自己的心情有关,内容和书名之间不一定存在关系。

第七类以经典著作为名。如何良俊的《续世说新语》《何氏语林》、李绍文的《皇明世说新语》,都受《世说新语》影响较大;而文震亨的《长物志》和游潜的《博物志补》,又受到《山海经》的巨大影响。这一类可以看成是经典著作的续作。

第八类以撰写书的目的为名。如曹于汴的《共发编》、王逵的《蠡海集》、陈继儒的《销夏部》《辟寒部》《福寿全书》等。

第九类以日常事物为名。如《双槐岁抄》《病逸漫记》《北窗琐语》《病榻遗言》《爨下录》等。这一类笔记根本无法看出内容和题目之间的关系,如果不阅读文本本身,很难知道该部笔记的主要内容是什么。

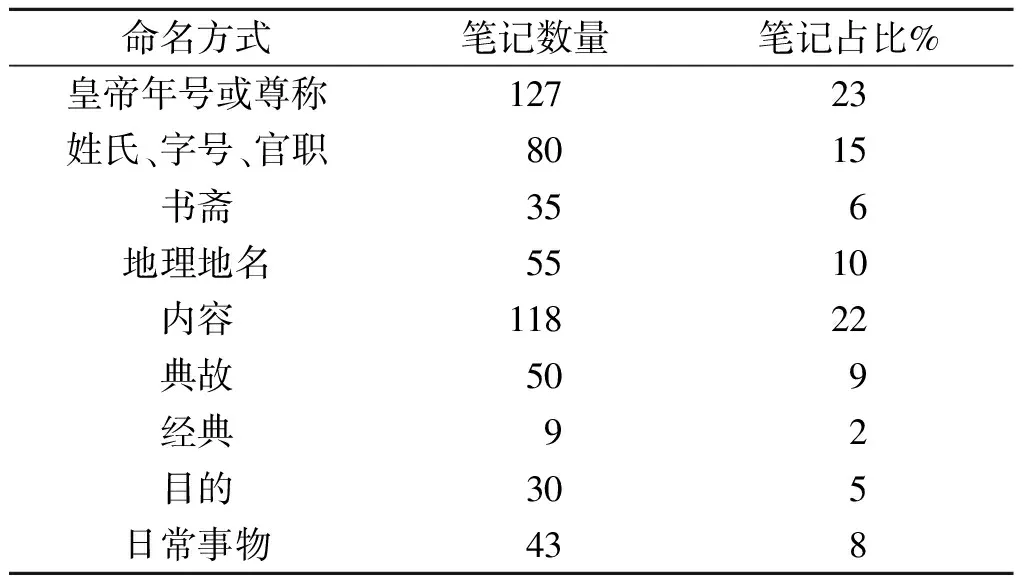

具体数据分布详见表1。

表1 明代笔记命名分类表

这九类命名方式虽然对笔记的命名有了一定程度的细化,但因笔记内容本身的复杂性,不免有顾此失彼的遗憾。如皇帝年号或尊称类自然算是史料类,但地理地名类也往往涉及史料,日常事物类在看似平常的命名下,往往也都是史料类笔记。更何况还有以各种各样日常事物命名的笔记,如竹下、松窗、槐亭、双槐、枣林、林居等,又兼之从浩如烟海的典籍中拈出各种典故作为书名,所以明代笔记的书名呈现出一种错综复杂的状态,造成了书名审视上扑朔迷离的困境。

(二)笔记内容的庞杂

笔记内容方面的庞杂性是明代笔记的基本特征。

谢肇淛的《五杂俎》、陆容的《菽园杂记》和叶盛的《水东日记》这样包罗万象的大部头笔记自是宏赡汪洋,连叶子奇的《草木子》这样篇幅相对短小的笔记也分为管窥篇、观物篇、原道篇、钩玄篇、克谨篇、杂制篇、谈薮篇与杂俎篇八个部分。清人朱彝尊在评价叶子奇的《草木子》时说:“稽上下之仪、星迹之轨,律历推步之验,阴阳五行生克之运,海岳浸渎,戎貃稀有之物、神鬼伸屈之理,土石之变、鱼龙之怪,旁及释老之书而归于六籍,兼记时事得失,兵荒灾异。”[1]

后人在阅读或总结笔记这一文体的特征时,也往往用朱彝尊评价《草木子》的思路和语言风格进行表达。上海古籍出版社在出版《历代笔记小说大观》系列丛书的《序》中云:“笔记小说是泛指一切用文言写的志怪、传奇、杂录、琐闻、传记、随笔之类的著作,内容广泛驳杂,举凡天文地理、朝章国典、草木虫鱼、风俗民情、学术考证、鬼怪神仙、艳情传奇、笑话奇谈、逸闻琐事等等,宇宙之大,芥子之微,琳琅满目,真是包罗万象。”[2]

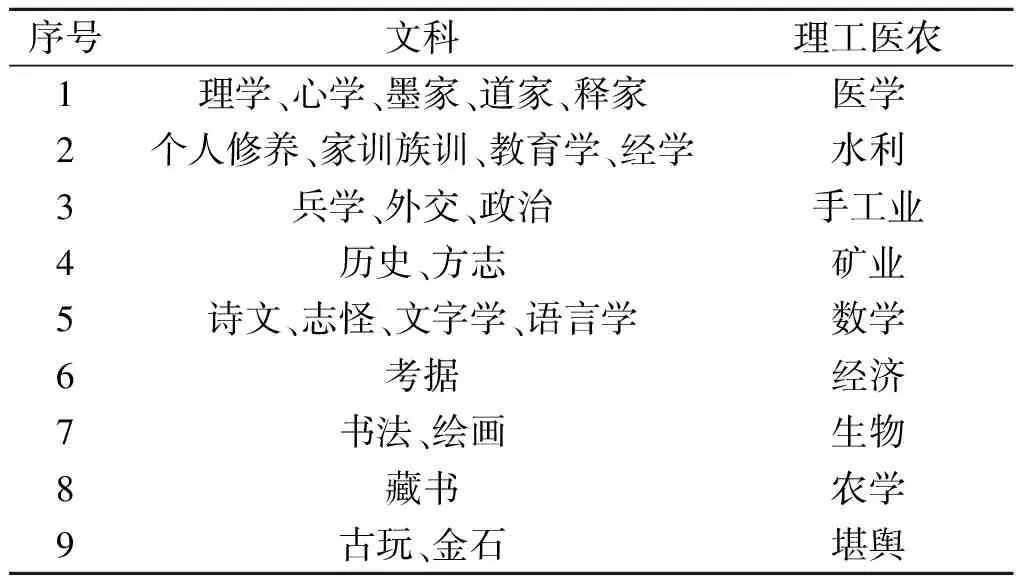

按今日学科体系,明代笔记所涉及的领域以文科类知识为主,兼涉其他理工医农等学科。文科类内容主要包括四库分类之下经史子集,以及由此经部作品延伸出来的考据、训诂、引用、阐释;史部延伸出来的地理形胜、军事杂谈、杂史野史;子部延伸出来的议论、思想杂糅;集部延伸出来的有关文学各种体裁、题材和人物的评论和记录。除此以外,还涉及其他学科专业。诸如造纸、晒盐、冶炼等手工业,还有植物栽培和动物的养殖业,甚至延展到呼吸吐纳、药物饮食、保健养生的医学和心理学领域、天文学领域等。整体上来看,呈现出一种无拘无束、自由发展的状态。具体涉及领域详见表2。

表2 明代笔记所涉知识领域图

面对数量庞大且内容庞杂的明代笔记,笔者曾尝试把明代笔记分为史料类、叙事类、考辨类、论说类和杂俎类五种。史料类笔记就是所记载的内容对正史有着“补史”“证史”和“纠史”价值的笔记。叙事类笔记指的是具有小说叙事艺术因素或特征的笔记类作品。其中又分为两类,一类是志怪类作品,一类是志人类作品。考据类笔记指的是主要内容为考据、考辨类的笔记作品。论说类笔记指的是主要内容以议论、评论为主的笔记作品。杂俎类指的是虽有所偏重,但内容广博,不仅仅包含历史和考据,亦包含论说、博物等内容的笔记作品[3]。

(三)笔记作者的驳杂

随着隋唐以来科举制的不断发展,知识阶层的不断下移,知识得以扩展和普及,各类文学体裁的作者在各个社会阶层均有分布,但明代笔记的作者分布情况似乎较前代更为复杂。

一是自明朝开国到明清易代之际,都有大量笔记作者存在。详见表3[4]。

表3 明代笔记作者时代分布统计表

通过此表可以看出,明前期即从洪武至宣德67年间笔记作者较少,仅有23人,占整个明代笔记作者总数的5%;明中期和明晚期的笔记作者大大增加,达381人,占到了明代笔记作者总数的85%。另有10%的笔记作者无法确定时代,无法计入统计比例之中。

二是社会阶层分布较广,初步统计累计出现了宗室、内阁首辅、各部尚书、侍郎、郎中、御史、庶吉士、翰林编修、翰林修撰、翰林检讨、翰林孔目、翰林待诏、按察使、提学史、大司寇、寺丞、寺卿、少卿、巡抚、知府、知县、主簿、巡检、宦官、锦衣卫、主事、佥事、给事中、典簿、推官、司业、祭酒、教授、太学生、监生、贡生、廪生、布衣、遗民、隐士、僧人、道士等42种不同的社会身份,基本可以涵盖当时明代知识阶层的各种职业。自庙堂之高至江湖之远,不同的阶层和职业,所处的社会地位不同,观念不同,再加上每个人眼界不同,着眼点不一,整体反映在笔记这种文体的内容中,其知识面就相当宽广而复杂。

(四)创作动机复杂

明代笔记的具体写作动机相当复杂,大致可归纳为以下六类。

第一类是随笔日札,这种以各种漫录、漫抄、琐语、丛语为代表,没有明确的目的,就是读书杂抄、随时杂感、诸事杂论。

如尹直《謇斋琐缀引》云:“予自入仕至归田五十余年来所得于耳目者,不可胜记。每见楮笔在前,辄录一二词,无藻绘事,无类次,积久成帙,命之曰琐缀。”[5]王鏊《震泽长语》自序中云:“余久居山林,不能嘿嘿。阅载籍有得则录之,观物理有得则录之,有关治体则录之,有稗闻见则录之,久而成帙,名曰《震泽长语》云。”[6]又如薛瑄的《读书录·小引》云:“横渠张子云心中有所开,即便札记,不思则还塞之矣。余读书至心中有所开处,随即录之。盖以备不思而还塞也。若所见之是否,则俟正于后之君子云。”[7]文林《琅琊漫抄》中自云,该书为文林为官太仆时,政事之余,信手所录当时见闻或考订经史而成。

第二类是警戒后人或劝人向善的动机。

如陈良训《见闻纪训·引》中云:“夫经传子史之所载,尚矣。其大要无非垂鉴,戒万世俾人为善去恶而已。然其辞文,其旨深,其事慱以远,自文人学士外,鲜习焉。如论孟小学之书,里巷小生虽尝授读,率皆口耳占毕,卒无以警动其心。而俚俗常谈,一入于耳,辄终身不忘。何则无征弗信。近事易感人之恒情也。顷于山居多暇,因追忆平生耳目之所睹,记略有关于世教者,随笔直书,不文不次,惟以示吾之子。若孙览观之,指某事曰,是某事也。指某人曰,是某人也。近而有征,庶几有所警动其心而于为善去恶也,未必无小补云。”[8]

杨继益的《醒心药石·药石语小引》以训语喻药石,以期能振聋发聩。其曰:“余沉痼多年,不惜以刀针自疗。而苦同病者之不足发予覆也。于是取训语之会心者录之。不中膏肓者不录,迂阔难行者不录,词虽典雅而无关身心日用者不录。故所录无几,而要其所存皆三年之艾也。……其振聋起聩功亦非浅鲜矣。”[9]

又如袁黄《了凡四训》、王舜鼎《心病慈航》、释袾宏《自知录》、杨昱《牧鉴》、朱应奎《翼学编》、曹于汴《共发编》等,均有劝世或用世的情怀。

第三类是补史、纠史的目的,具体体现在以下几个方面:

一是对皇帝之事的高度热衷。建文帝朱允炆因燕王朱棣“靖难之役”不知所踪;明英宗朱祁镇因土木之变被俘后又复辟;明光宗朱常洛在位二十九天死于红丸;明思宗朱由检兢兢业业而自缢煤山。这些历史事件本身就很吸引人,如前文所述,在诸多笔记的书名中直接出现了建文、天顺、泰昌、崇祯等帝王年号。同时,因为宫闱秘事多秘而不宣,所以民间猜议,舆论汹汹,一些当事者、知情者就有想澄清的动机,王世德《崇祯遗录》一书可为代表。王世德世袭锦衣卫指挥佥事,崇祯自缢,山河破碎,王世德一路南逃,继而隐居。李自成入京师却旋踵而亡。后金入关后,有关前朝之事议论沸沸扬扬,王世德深感稗官野史荒谬虚妄,肆意诽谤明朝皇帝,为了避免真实史料的亡佚,鉴于自己深谙朝廷内幕和当时事实,理所当然地认为应该写一部记录史实的书籍。其曰:“小臣日侍先皇左右,目击时难,知祸所从来……录其闻见,凡野史之伪者正之,遗者补之。”[10]二是党派之争记述颇详。涉及东林与阉党者如《三朝野史》《先拨志始》《玉镜新谭》《天启朝纪事》《钦定逆案》等。三是涉及南明多有记载。如《行朝录》《三藩偶记》《残明纪事》,另有涉及郑成功者如《明季南略》《闽海纪略》等。四是平定各地农民起义的笔记。如赵汝廉《平黔记》、方民悦《交黎剿抚事略》、彭遵泗《蜀碧》等。五是有关国外交往的笔记,涉及朝鲜、安南、琉球、日本等。六是记载明代的典章制度、历史人物类的笔记。如王世贞《觚不觚录》、陆深《传疑录》等。七是涉及宫禁、嫔妃的记载。如刘若愚《酌中志》、祝渊《烬宫遗录》等。

第四类是搜奇志怪的动机。

最能体现这种动机的笔记是志怪类笔记,以陆粲《庚巳编》、沈周《石田翁客座新闻》、谢肇淛《尘余》、徐祯卿《翦胜野闻》、陆采《冶城客论》为代表。志怪类笔记的动机或者是为了“证神道之不诬”,或者就是因为单纯的新奇而记录。“知者无惑”,因为时代认知水平和知识普及程度的不同,明代笔记中对鬼神的认知虽然已经突破了“子不语怪力乱神”的阶段,但并没有走向破除鬼神的正路,而是走向了张扬鬼神的歧途。另外一种志人类笔记以仿《世说新语》类作品为代表,其中可以作为代表的是焦竑的《玉堂丛语》与何良俊的《世说新语补》。以上两本书的目录全仿《世说新语》,具体写作动机就是为仿《世说新语》体例与笔法来记载明代的魏晋风度,这种富有文学色彩的记载与史家的冷峻笔法已相去甚远,暗含着“搜奇志怪”的动机。

第五类是个人意气的动机。

如高拱《病榻遗言》一书,该书二卷,分三目:《顾命纪事》《矛盾缘由》《毒害深谋》。因张居正取高拱而代之,故高拱对张居正多有私愤之语。

又如刘若愚《酌中志》一书,据刘自称原名时敏,生于万历十二年。祖及父兄均任军职。刘十六岁时,因感异梦而自宫。万历二十九年选入皇宫,隶司礼太监陈矩名下。后升为司礼写字奉御,再升为监丞。天启初年,魏忠贤擅政,其心腹李永贞任司礼监秉笔,以刘善书,好学多文,乃派在内直房经管文书。魏、李多密谋,对刘多有猜忌。刘目击逆党所为而无可如何,乃改名若愚,寓苦心二字以自儆。崇祯二年定逆案,魏党李永贞斩决,刘若愚被处斩监侯。刘以受诬蒙冤,有苦难申,而魏党司礼太监王体乾、涂文辅等以黄金买命得以漏网。在幽囚悲愤中,刘乃撰写《酌中志》,记述在宫中几十年的见闻,以求伸冤自明。

第六类是学术考辨的动机。

如杨慎所著《丹铅》系列流布四方后,陈耀文专门针对杨慎著作写书指摘其误,名之曰《正杨》。所谓正杨,订正杨慎之误也。然此后又有张萱著《疑耀》以纠陈耀文之误。此外胡应麟所著《少室山房笔丛》中有《丹铅新录》《艺林学山》各八卷,亦专门为驳杨慎而作。

又如伍袁萃致仕后曾撰《林居漫录》,成《前集》六卷、《别集》九卷、《畸集》五卷、《多集》六卷,内多记朝野故实,议论兼半,屡引明初事以证时下弊政,间有贬抑当世公卿如李三才等文字。其书词气激越,如力排王守仁“良知”之说,遂并其事功而没之。其中《前集》卷六中《阳明在西湖林隐寺讲学》一则与《畸集》卷五中《王阳明极喜座中有妓心中无妓之语》一则已为人身攻击,而不为学术之论矣。时有贺灿然愤不平,作《漫录评正》八卷驳之,袁萃复撰《驳漫录评正》一卷,贺灿然又作《驳驳漫录评正》四卷,一时成朝野谈资。

二、笔记文体的“同”

以上为笔记“杂”特征的分析。在看清笔记“杂”特征的同时,还应看到其背后“一致性”的存在,即“同”的存在。

(一)在创作方式上的“同”

在近代西方文体概念传入中国以前,传统文人很少像刘勰的《文心雕龙》那样对文体进行严格的定义或总结文体特征,撰写系统的文论,他们做得更多的是大量的创作实践或对经典作品的模拟。笔记的撰写者们对“笔记”这一文体的概念同样并没有清晰明确的认知,但他们在笔记文体创作上却有值得效法的对象。明代笔记效法的对象是南宋洪迈所著的《容斋随笔》。

朱国桢的《涌幢小品》一书自序:“执笔自韵,仰视容斋,欣然有窃附之意焉,间示一二馆师与儿子辈资谈谑,题曰《希洪》……要知古人范围终不可脱。非敢舍洪而希叚也。”[11]

《容斋随笔》一书以内容宽广、考据确切、议论精当而久负盛名。在第一卷卷首洪迈自题曰:“余老去习懒,读书不多,意之所之,随即纪录,因其先后,无复全次,故目之曰随笔。”[12]这种“随即纪录,因其先后,无复全次”的创作模式对于公务在身的官员而言是一种充分利用时间记录读书和心得的模式。所以在明代笔记的自序中,有很多作者都表达了自己成书过程中“随笔记录,无逻辑顺序”的成书方式。在撰写过程中,也与《容斋随笔》类似,日积月累,达到一定数量即刻版成书。

以明代笔记《陆学士杂著》系列为例,根据其各部笔记的《小引》可以窥见这种创作方式的普遍性。陆树声在为官之余写成《汲古丛语》,该书《小引》中云:“嘉靖丙寅春,余备员南雍,甫至,婴疾属偃息余阴。稍亲载籍,有得辄札记,以备遗忘。”[13]在公务之余,笔耕不辍,尚可理解,在生病期间亦奋笔疾书成《病榻寤言》一书。致仕之后,陆树声依然对秉笔写作饶有兴味,成《清暑笔谈》《长水日抄》二书。即便到了耄耋之年,仍能以笔墨为友,有所思即有所记。无论是为官还是闲暇,是健康还是生病,壮年还是老年,陆树声稍有时间就提笔成言,《陆学士杂著》十种大部分都是这样漫录,日久而成书。

清人在阅读明代笔记的时候,也注意到《容斋随笔》对后世的影响,于是在《四库总目》中可以见到不少相关评价:程良孺的《读书考定》被评价为“亦《容斋随笔》之支流”,罗鹤的《应庵随录》被评价为“与《容斋随笔》相类似”,田艺蘅的《留青日札》被评价为“是书欲仿《容斋随笔》《梦溪笔谈》,而所学不足以逮之,故芜杂特甚”,张志淳所著《南园漫录》被评价为“大略规模容斋五笔”。

即便没有清人的评价,我们今天也能看出谢肇淛的《五杂俎》、陆容的《菽园杂记》等书与《容斋随笔》的相似性。

类似宋人洪迈《容斋随笔》的“希洪”“仿洪”类明代笔记作品不断出现,说明其创作方式正好契合了明代文人的工作和生活方式,契合了明代文人的关注点。

(二)对前代经典作品继承上的“同”

宋人《容斋随笔》对明代笔记的影响主要体现在创作方式。在内容上,明代笔记对前代经典作品也有诸多的模仿之作,其中影响较大、后世仿作现象较为突出的有三部经典:《世说新语》《山海经》与《搜神记》。

1.南朝刘义庆《世说新语》一部分杂抄众书,一部分来自传闻或见闻,分三十六门,记录名人风采、语言等。对名人企慕向往、评头论足是人的天性,所以《世说新语》出现之后,历代模仿之作不断。明代笔记中李绍文《皇明世说新语》、何良俊《世说新语补》《何氏语林》、焦竑《玉堂丛语》就是这一类著作。李绍文《皇明世说新语》一书8卷,36目,共收笔记1 500余则。前附《释名》1卷,收149人。《四库全书总目》评之曰:“是书全仿宋刘义庆《世说新语》,其三十六门亦仍其旧,所载明一代轶事琐语,迄于嘉隆,盖万历中作也。”[14]1901何良俊《世说新语补》一书4卷,共收笔记360余则,该书目录亦全仿《世说新语》。此外,焦竑《玉堂丛语》一书8卷,共收笔记760余则。该书脱胎于《世说新语》的痕迹很明显,但已不再像前两部笔记一样中规中矩,而是在《世说新语》分类的基础上更加细化,有所拓展。《四库全书总目》评之曰:“是编仿世说之体,采摭明初以来翰林诸臣遗言往行,分条胪载,凡五十有四类而终以仇隙。”[14]1900

《世说新语》对明代笔记的影响,更重要的是产生了一种“清言”类的作品。《世说新语》一书所体现出来的魏晋风度,其隐逸、雅趣、人生哲理方面的感悟对明代的笔记影响更大。所谓“清言”,就是人生哲理的体悟,表现出淡定从容、雅韵、超脱等风度的笔记作品。以“清言”为书名的明代笔记有屠隆《娑罗馆清言》《续清言》、郑仲夔《兰畹居清言》,但以“清言”为主要特征的笔记却达到了90多种[15],已经成为明代笔记中占有较大比例的类型。洪应明的《菜根谭》、彭汝让的《木几冗谈》、陆绍珩的《醉古堂剑扫》、张复的《爨下语》皆具有类似的风格。

2.《山海经》一书所记载的海外大荒、神禽异兽之类内容让人对未知世界产生无限想象,加上明代之前的文人不断在诗文中提及,所以其对明代笔记也有深刻的影响。

游潜的《博物志补》一书所补之书是晋代张华的《博物志》。张华的《博物志》中所记的山川地理深受《山海经》的影响。前三卷所记为山川地理物产、奇异的虫鸟鱼兽等,相当于《山海经》的缩写。明代游潜的《博物志补》可算作张华的续书。此外王崇庆写了一本《山海经释义》,专门研究《山海经》。胡应麟《少室山房笔丛》卷十六、十八、二十四都提及《山海经》。

单纯以《山海经》的续书来看《山海经》的影响虽然直接,但未免过于机械。《山海经》的存在价值在于打开了一个神奇的未知世界。所以,明代笔记中有关志怪和博物类的记载才是《山海经》精神的真正体现。明代笔记中博物类内容是占据一定比例的,杨慎的《丹铅》系列、徐渤的《笔精》、谢肇淛《五杂俎》等书都出现了许多博物的记载。

3.晋代干宝的《搜神记》收集了大量民间传说,其自序中云:“亦足以发明神道之不诬也。”中国本有神鬼之说,后佛教入中土,又添地狱、因果轮回之说,在无神论尚未普及、民智未开之时,当时民众的观念与今日大有不同。从积极的方面而言,对于文学的叙事,极大拓展了想象的空间和叙事的婉转性。中国叙事文学的原材料或来自生活,或来自书籍,或来自民间故事。长期受神鬼观念支配的民众的传闻,被笔记作者记录,就有了散见于笔记的诸多短小故事。在明代笔记里,专门志怪的书籍并不在少数,钱希言的《狯园》、陆粲的《庚巳编》、谢肇淛的《尘余》可为代表。

钱希言所著《狯园》一书16卷,皆记当时神怪之事。全书洋洋洒洒20万字,取例于干宝《搜神记》,分仙幻、释异、影响、报缘、冥迹、灵祇、淫祀、奇鬼、妖孽、瑰闻十门。陆粲《庚巳编》一书10卷,收笔记160余则。作者往往在卷后附如“右二事马奇说”“张参政纲说”之类,以证其所言并非无据。其书十卷,涉帝将神迹、阴阳灾异、鬼狐花妖、梦兆相面,死而复生、魂游阴曹等,凡可入志怪者,均可从中寻其类,可谓有明一代志怪之大全。谢肇淛《尘余》一书2卷,所谈鬼怪神狐梦兆之类,往往记以时日,又兼记某地某人,以证鬼神之不诬。其余散见于明代笔记中的这种鬼神类的还有很多,如祝允明《志怪录》、胡侍《墅谈》、焦周《说楛》、徐渤《徐氏笔精》、董谷《碧里杂存》、顾起元《前闻纪异》、侯甸《西樵野记》、王兆云《说圃识余》《挥麈新谈》、姚宣《闻见录》等。

由于《山海经》和《搜神记》本身就有交集,明代笔记的写作不可能仅仅受到一本书的影响。如焦周的《说楛》本身既有博物,又有志怪,很难归纳。本文仅仅是归纳源流脉络,使复杂的笔记显得更加有条理些。

明代笔记虽然受到了前代多部经典笔记的影响,但也不完全拘泥于原来的藩篱,在内容上有所扩展,在形式上也小有创新。但因为整个社会的经济结构、政治结构和文人本身的写作时间和写作模式没有太大的变化,所以更体现出一种对传统笔记的传承性。

(三)在追求“立言不朽”价值观上的“同”

明代笔记的作者多,数量多,内容多,但并非每部作品都是精品。据笔者初步统计,在593种明代笔记中,1万字以内的笔记作品有80余种,约占到总数量的14%;3万字以内的笔记作品有200余种,约占总数量的34%;3万字到10万字之间的作品为近200种,约占总数量的32%;十万字以上的作品120余种,约占20%。

当然,单纯看篇幅长短来判断一部笔记的价值有失偏颇。比如王世德所撰《崇祯遗录》只有2万字左右,王秀楚所撰《扬州十日记》不到1万字,均有极为重要的史料价值。但整体上来看,篇幅较大的明代笔记著作中多经典之作,如谢肇淛《五杂俎》、陆容《菽园杂记》、叶盛《水东日记》、焦竑《玉堂丛语》、朱国桢《涌幢小品》、杨慎《丹铅》系列等。因为字数越多,需要付出的时间和精力越多。而明代笔记作者大部分都是在公务之余进行创作,所以很难保证所有的笔记撰写水平都很高。

《四库全书总目》中对明代笔记除了简要介绍作者和书籍主要内容外,随处可见对明代笔记的批评性评价。如对徐渤《徐氏笔精》的评论中一气列出二十余处错误,对徐渤不知李商隐在杜甫之后、不知齐梁之前中国无四声之说的错误提出批评;评陈霆之所著《两山墨谈》一书“持论每涉偏驳”[14]1683;评胡侍所著《真珠船》一书“征引拉杂,考证甚疏”[14]1699;评《墅谈》一书“征采庞杂,多及怪异不根之语,未免失实”[14]1699;评俞弁所著《山樵暇语》一书“盖偶随所得而录之,故编次皆无伦序,亦多疏舛”[14]1750;评焦竑所著《笔乘》一书“竑在万历中,以博洽称,而剽窃成书,至于如是”[14]1709;评钱希言所著《戏瑕》“书中颇以博识自负,而所言茫昧无征”[14]1686;评杨慎所著《丹铅》系列“其人又好伪撰古书,以证成己说,故疏桀亦多”[14]1591等。

在考据方面的成就,明人整体上前不如宋、后不如清,学问相对空疏,清人以一种傲视的态度来看明人还情有可原。其余的批评性评价如“冗琐”“猥杂”“迂阔”“散为统纪”“失实”“滥载”“诬蔑”“不尽实录”也往往可见。如评价宋端仪《立斋闲录》云:“是编杂录明代故事,自太祖吴元年迄于英宗天顺,皆采明人碑志说部为之。与正史间有抵牾,体例亦冗杂无序。”[14]1895评价张宁《方洲杂言》云:“是书所述,皆见闻琐屑之事。于登第梦兆,记之尤详,颇近猥杂。”[14]1892

史料价值高、考据学术价值高、劝世用世的笔记自然值得刻版流传于世,有广大市民阶层需要的志怪志人、书画古玩类也会有商人牟利而刻版,但那些作者散漫所记,看起来很多价值并不高的笔记著作,为什么还一定要刻版印刷流传于世呢?

窃以为这种现象的普遍出现,要归结到深受传统教化的文人潜意识“三不朽”的价值观上去。“三不朽”,起源于《左传·襄公二十四年》:“大上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。”[16]立德,是孔孟圣人们的行为,一般人难以望其项背;立功是开疆拓土、兴修水利这一类的行为,文人阶层中的绝大部分人很难有机会参与。立言,刻书传世,普通文人是可以做到的。人虽长逝,书籍长存,名亦长存,以期不朽。

正如陶德文在《古典笔记》一文中说:“笔记能得以流传后世并且自成一体,可能主要是人之本性使然:作者的虚荣,对声名的追逐,自我证明的诉求,还有作者执守的这一信念,即所记录的事实、事件、发现(大多数是阅读所得),对流传于世的传闻的纠正,以及记录下的观点和意见都有一定的重要性。当然,还有一种至少可以视为半宗教性质的动机,这类动机……‘死而不朽’的意义。……这种写作的驱动力往往来自一种意愿,即至少要在一定程度上实现自己的不朽。撰文以付梓由此成了文人们的一种嗜好。他们会将所有写下的文字甚至连只言片语都小心保存直至付印,也就不足为奇了。”[17]在大量明人笔记中或明或暗都透露出此种目的。程德良《三一子》在自序中开篇明义就引用了“太上立德,其次立功,又其次立言”[17]的话。张岱《三不朽图赞》亦将立德、立功、立言作为分类。刘万春《守官漫录》中有韦宗孔《守官小引》一篇,其中云:“自来达官贵卿、文人墨士莫不立德立言立功以绘宇宙而藻山川,此皆圣贤豪杰得之天根者,故其垂世者远也。”[18]董斯张《吹景集》中凌义渠《吹景集序》中云:“有意立言,沉敏自夙。”[19]

所以,理解明代笔记良莠不齐的原因,还要考虑他们潜意识中追求立言不朽的意图。

三、小结

在古代经史子集四分法的框架下,笔记作品被分别列入了杂史、杂说、杂学、杂论、杂考、杂品的部分。古代的笔记就是札记的意思。既然是札记,就无身份之束缚,只要有能力写就都可以写;既然是札记,亦无内容之束缚,不必受到类似“诗言志”那样的士大夫心忧天下情怀的束缚,可以用严肃的态度去补史之阙,也可以写普通民众喜闻乐见的志怪故事,可以写天文地理、花鸟虫鱼,也可以对儒释道进行杂糅和反思。此外,笔记也没有格式上的束缚,不必像写“八股文”一样起承转合,不必像写律诗那样讲究“平仄粘对”,字数篇幅亦无限制,所以笔记也没有形式上的束缚,可长可短。正是因为长期无门槛的状态,让笔记的撰写一直处于自由发展中,鸢飞鱼跃,百花齐放,涌现出众多的作者和作品,呈现出一种“杂”的特征。但在“杂”的背后,众多笔记作品在创作方式上、在对经典作品的模仿和继承上、在笔记创作的目的性上又出现了“同”的倾向。在众多笔记作品之间存在抄录、继承、辩难等现象,又形成了笔记作品本身的知识传承体系。这反映了笔记作者群体深厚的学养、思想的活跃以及直面现实、追求真理的态度。