分异到共通:清代西宁城多元宗教信仰空间的分布与稳定机制

陈祎韬 李顺庆

(西北师范大学,甘肃 兰州 730070)

城市是人类文明集中体现的场所和中心,其中宗教空间的形成、发展和演变对城市形态产生了深远的影响,由于城市的辐射作用,城市中宗教空间的分布特点一定程度上影响了周边区域宗教文化的发展情况。近些年,关于城市宗教信仰空间的研究随着城市历史地理学的发展日益受到重视,出现了一些有价值的研究成果,但总体来说,多数的研究对象都集中在中原内地。①对于青藏高原的城市信仰空间的研究较欠缺,其中多元性文化的价值被忽略,不得不说是一种遗憾。

西宁是青藏高原东北部的一座城市,自西汉便受到中原王朝的重视,“(汉)宣帝时,赵充国伐先零诸羌,以其地开屯田”[1]。虽然中原王朝对西宁的开发较早,但由于地理屏障和民族人口等因素的影响,“历代或弃或置”,所以限制到了宗教文化的多元性发展。直到元明时期,众多不同民族陆续进入河湟地区,带动了西宁城多元宗教文化的发展,其信仰空间格局在清初稳定下来,直到今日都未有很大变动。西宁城信仰空间的分布在相关群体选择、历史和现实因素的多重作用下,呈现了独特的规律,蕴含了深刻的多元宗教文化内涵。自清初西宁城多元宗教形成稳定的信仰空间后,即使经历了数次政治动荡和自然环境的变迁,也并未出现较大的变动。那么维持这种宗教空间稳定的因素都有哪些?这种稳定的机制又是如何运作的?这些并非不言自明,需仔细整理分析清代西宁城多元宗教空间的分布,找出其特点和规律,从时间与空间的两重角度来探寻背后的稳定机制。这不仅对河湟地区多元宗教文化的交融研究有参考意义,也能体现中华民族共同体形成的历史进程。

一、清代西宁城多元宗教发展的人文基础

西宁地处青藏高原和黄土高原的交汇区,包含了游牧文化与农业文化,所以地理位置决定了西宁城宗教文化的多元性特点,但多元性宗教文化在西宁城内如何发展,这与不同时期的人文环境有关。清代西宁城宗教的发展立足于一定的人文基础,主要包括了人口迁徙与经济发展、政治内属与城市形态发展等方面。

(一)人口迁徙与经济发展

明季之始,河湟传檄而定,虽然归附过程较为平顺,但面对西宁“孤悬天末,近境皆蕃,蕃外即虏”[2]的局面,明王朝为了巩固边疆统治实行了屯田实边的政策,源源不断的人口进入西宁地区,这在一定程度上改变了该地区的民族结构,为清代西宁城人口发展奠定了基础。②

清代延续了明代移民屯田的策略,西宁城也不断地在接受新的人口的迁入,“昔年因边地(西宁)苦寒,惟水田有赋,而以旱地益之,……今则兰、河、甘、凉暨山、陕之民,月增发益,渐置产业”[3],并且在移民人口中除了汉族以外,还有其他的民族,如“顺治六年因回番丁国栋等作乱,惧罪逃于白塔等处,开田立舍,招聚逃亡,累至万户”[4],清初大量回族进入了西宁地区,有些学者还根据人口的记载推算出回族人口“占全城人四分之三一”[5],可见当时人口迁移大大丰富了西宁城的民族结构。虽然清代河湟地区藏族并没有进行大范围的移民活动,但自“清雍正元年,平定青海,编为佐领,将内外番人入我版图,……宁郡四属俱有番民”[6],河湟在政府的直接管辖下,实行轻徭薄赋的政策,社会得以稳定发展,藏族人口也兴盛了起来。

清代以来,不同民族的人口迁徙促进了西宁地区的经济发展。在农业方面,清中期河湟地区的土地开垦由多民族并肩合作完成,打破了清初以汉族为主的农业开垦模式,出现了“边墙之外,多有良田”的农业景观,粮食产量大大增加,仓廪修筑增多,如雍正十二年,修筑了恩济仓,乾隆初年修建了新仓和在城社仓等等。随着农业经济的良好发展,以往“宁郡向无粮面市,各藏于家,一城之中,价值互异”的现象也不复存在,“乾隆四年,经西宁道佥事杨应据、知县靳梦麟因学街空阔,捐俸建铺数十楹,以为储粮、贮面、交易之所”[7]。城内形成了对固定的专门市场,如城中粮面市、东关粮面上市、东关粮面下市等,还有菜果市、骡马驴市、柴草市、石煤市、石炭市等,由此带动了商贸的发展,“城之中牝牡骊黄,伏枥常以万计,四方之至,四境之牧不与焉。羽毛齿革、珠玉布帛,茗烟麦豆之属,负提辇载,交错于道路”[8],可见商业贸易繁忙,吸引了各个民族参与其中。

清代辖境远逾河湟,化边郡为内郡,人口迁徙活动使得劳动力数量增加,不仅丰富了西宁城的民族结构,还促进了农业和工商业的发展,为城市多元宗教文化的发展奠定了经济物质上的基础。

(二)河湟内属与西宁城市形态发展

清初对河湟地区的管辖方式间接继承了明代的“因俗而治”的羁縻政策,一方面是因为清初局势尚未稳定,不能进行太多激进的政治改革,另一方面是清王朝需借助藏传佛教的影响力来稳定河湟,所以清王朝对西宁管辖的深度和广度都有限。至康熙末年,出现了“宁属喇嘛,咸有印救,以本家子弟为徒,公然世袭,役使诸番,供其衣食,奢华靡丽,称为官府,联络青海,欺凌贫民”等现象,[9]终于在雍正元年(1723年),青海蒙古和硕特部右翼首领罗布藏丹津在“阴凯复先人霸业”[10]的计划破灭后,“勾通番族,密联番寺”[11],发动了叛乱,清王朝果断出兵,应时平定。随后,为了有效地监督和管理青海蒙藏民族,清雍正二年(1724年)清王朝将西宁改卫为府,次年,设总理青海蒙古番子事务大臣,并授予驻扎青海副都统达鼐总理青海番子事务关防。自此,清王朝辖境远逾河湟,对西宁地区实现了真正意义上的直接管辖。

河湟内属后,考虑到西宁城防的重要性,首先,在城市建设方面首先便是修葺加固了城墙。雍正十一年(1733年),办理噶斯军需散秩大臣范时捷在上奏朝廷同意修葺城墙后,“修垣为丈者一千五百三十有六,内裒实土,外甃用砖,东西南北为门、为楼者四,增修者二,加瓮如之。……言言讫讫,金汤益固矣”[12],城墙的修葺为多元宗教信仰空间提供了外部政治保障。

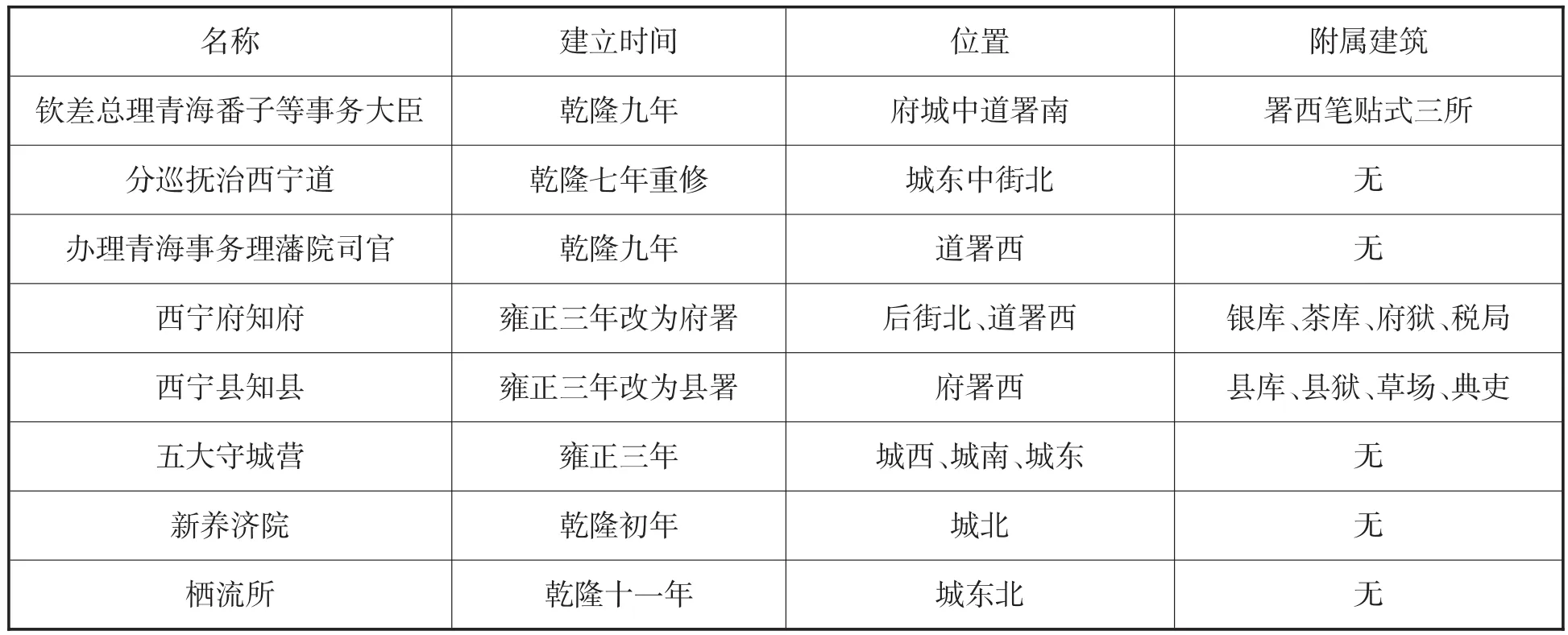

其次,城市政治空间的扩大。在河湟地区内属后,西宁城内拥有府、县两级行政单位,随着人口增多、经济发展,西宁府的政府职能也在扩大,城内相关的行政公署、军事机构以及其他一些公共机构的数量也在增长(表1)。相关行政机构空间的确立,产生了人口虹吸效应,吸引了周边地区不同民族人口进入西宁,促进了城内信仰空间的动态流动。

表1 清朝西宁城主要行政机构建立情况表

第三,城市教育空间的拓展。明清两代是西宁教育发展的重要时期,清代在明代西宁卫学的基础上,“雍正三年改卫学为府学,旧署教授居之,训导无署,知府申梦玺捐建于学宫旁”[13]。还设立了县儒学和贡院,杜绝了“因无贡院,……苦于跋涉,故赴考者渐少”的现象,大大促进了儒学的发展。清中期以后,地方书院开始出现,乾隆五十年(1785年),西宁知县冷文炜将西宁南郊的“古南寺”改建为书斋房舍,起名湟中书院。另外还有社学、义学的建立,因“郡东关回民甚多,多习回经而不读书”,所以在乾隆十一年(1746年)在城东关大街北设立回族社学,开启了民族教育的先河。教育机构的不断建立,促进了不同民族间融合交流,扩大了城市宗教信仰空间的文化内涵。

清雍正年间河湟内属后,在一系列措施之下,西宁的经济和人口都有大幅上升,促进了城市的建设与发展。所以在乾隆年间,西宁佥事杨应琚赞道:“至我朝世宗宪皇帝奠定青海,销锋灌燧,以讫于今,……劝农种树,兴举四礼。岁又连熟,郡以无事,乡党喁喁向风,有弦歌之声。然后知圣天子之政所被者远,孔子之道所垂者久,天之所覆,王化行,圣教尊,有和气之应也。”[14]

二、清代西宁城多元宗教信仰空间的分布

西宁地区在清代实现了真正意义上的内属化,这就意味着西宁地区各个宗教文化的发展将有所变化。河湟内属后,清王朝在西宁地区大力推崇和倡导儒家文化,取得了不错效果,西宁地区“虽在边荒番族,莫不柔服于礼乐,庠序之化,媲美于内地”[15]。但毕竟西宁地区是多元文化交汇区,其他宗教文化在清代也有着较大的发展,藏传佛教和伊斯兰教在一定程度分别代表了游牧文化和商业文化,西宁作为区域中心城市,自然囊括了农牧业文化和工商业文化,使得城内形成了儒道文化、藏传佛教文化以及伊斯兰教文化的多元一体的信仰空间格局。

(一)西宁城儒道信仰空间分布

儒道两教作为中国土生土长的宗教,具有自身的意象符号,在城市的宗教空间内占据了一席之地,形成祠、庙、观、寺等建筑,构成了一定的信仰空间。

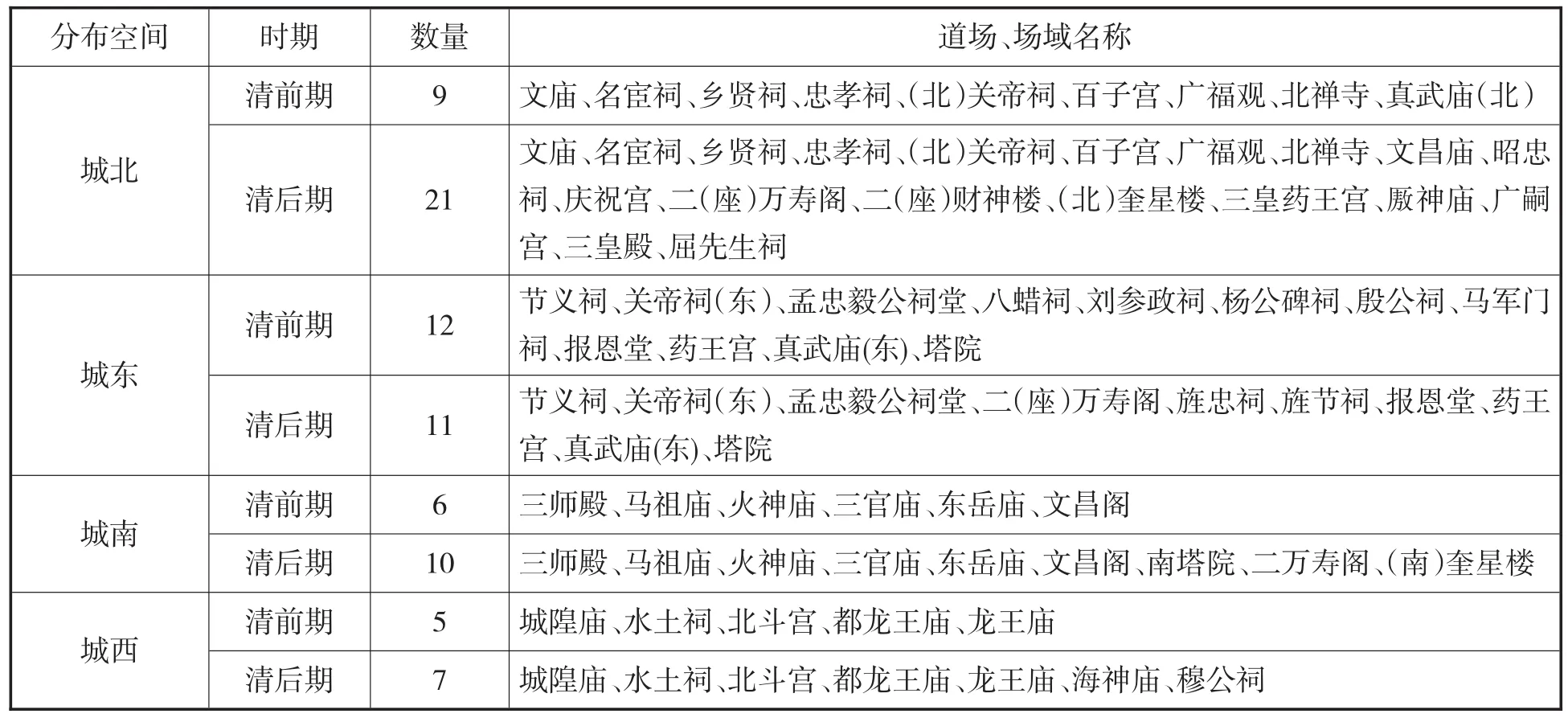

河湟地区与儒道文化间有着悠久的渊源历史,相关学者曾指出,《山海经》《穆天子传》《尚书》等古籍中的西王母的住所,包括了湟水源头西王母石窟、祁连山中的西王母祠、昆仑山中的琼楼仙阁等,其中昆仑山更被道家奉为圣山。[16]而儒学初传西宁在西汉末年,随着官府设置和名儒雅士的推导,[17]经过历代断断续续发展,到了清代,儒道文化逐步进入鼎盛时期,[18]西宁城中儒道信仰场所稳中有增,形成了数量众多的庙、祠和观等建筑。根据相关地方志中对儒道寺观信息的记载,整理出其在西宁城内的空间分布情况(表2)。从表2中能看出,虽然不同时期城内各区域的儒道场数量有所改变,但总体来说,城市的东西南北各个地区都建有儒道场所,并未集中在某一区域内,信仰空间分布呈现全城分散的特点,一定程度上体现了清代西宁城中儒道传统文化的主导性与普遍性。③

表2 清代西宁城儒道教信仰空间的分布情况

(二)西宁城藏传佛教信仰空间分布

河湟地区是藏传佛教文化的重要源头之一,公元9世纪中叶,佛教在西藏的发展陷入困境之时,有三位西藏的佛教僧人为保留佛教的火种,辗转来到了河湟地区,史称“三贤哲”。在三贤哲的影响下,河湟地区的佛教气氛越来越浓,并开启了藏传佛教后弘期下路弘法阶段,西宁城中大佛寺就是因纪念三贤哲而建立。公元11世纪后,系统的藏传佛教正式形成,河湟地区随着藏族政权唃厮啰的建立,形成了“有大事必集僧决之”[19]的氛围。元代,帝师八思巴多次途径青海,广转法轮,西宁的藏传佛教也得到了一定程度的发展。明清时期是河湟藏传佛教发展较为成熟的时期,河湟地区作为格鲁派创建者宗喀巴的故乡,藏传佛教自明代格鲁派建立以来便迅速发展,尤其在明万历年间,格鲁派上层在河湟地区改宗或授寄建立了一批寺院,西宁城中的弘觉寺、金塔寺、藏经寺也是建于此时。

清代,西宁城内的藏传佛教寺院有6座,现存4座。一方面,相较于儒道信仰空间,藏传佛教在西宁城的信仰空间相对较小;另一方面,比起唃厮啰政权时期“城中之屋,佛舍居半”[20]的景象,可见清代西宁城内藏传佛教寺院的衰落程度。这6座城内的藏传佛教寺院都分布在城市的主干道旁,位置突出,交通便利,与北京的雍和宫、白塔寺、沈阳皇寺,呼和浩特的大昭寺,西安广仁寺等寺院相似,都是繁华城市中的藏传佛教寺院。清代西宁城藏传佛教信仰空间分布于交通便利的主干道之旁,充分表明此时城内的藏传佛教寺院的信仰朝拜等宗教功能减弱,由于西宁地处通途,其临时性住宿和接待的功能性增强。④

表3 清代西宁城藏传佛教信仰空间的分布情况

(三)西宁城伊斯兰信仰空间分布

西宁地区的伊斯兰教文化的发展是通过特殊的地理通道实现的,因为西宁不仅处于汉藏交往的唐蕃古道,而且还处于丝绸之路的辅道——青海道。早在唐宋时期,西宁地区便有零散的阿拉伯和波斯商人,这是西宁城回族最早的祖先。[21]在宋元符二年(1099年),宋人李远亲临西宁后写道“西城无虑数千家,东城唯陷羌人及陷羌人之子孙,夏国降羌,于阗回纥贾贩之人,数百家居之。”[22]可见从宋代开始,西宁城的穆斯林群体便居住在城市靠东的空间内,这主要是因为此时(11世纪初)河西走廊商业通道被西夏占领,丝绸之路东段的贸易通道变成了青海道,即河湟向西经过柴达木盆地最后抵达西域通道被开发,使西宁变成了贸易中转站,所以有一部分信仰伊斯兰教的群体在此居住。出于信仰活动的需求,青唐东关出现了一座简易的礼拜寺,这便是今西宁东关清真大寺的前身。[23]

明代,西宁城伊斯兰教的宗教空间基本定形,明洪武十一年(1378年),西宁的回族上层人士冶正国等人倡议并主持扩建宋代始建的西宁东关清真大寺。[24]自唐宋时期少量穆斯林居住于西宁城东开始,经过历朝历代,由穆斯林聚居区发展为伊斯兰教核心信仰空间,始终都围绕着西宁城东的空间。明清之际,青海回族、撤拉族、保安族等穆斯林民族相继形成,伊斯兰教已脱离外来宗教的背景,逐步本土化,所以西宁城东伊斯兰教的宗教信仰空间正式系统形成。康熙三十三年(1794年),康熙下圣旨,特别强调保护西宁东关清真寺,更加巩固了以西宁东关清真大寺为核心信仰空间的格局。

图1 清代西宁城多元宗教信仰分布空间

三、多元宗教信仰空间格局的稳定机制

明清以来,河湟地区人口上升和经济发展都促进了西宁城市整体的发展,城市形态的稳定为城市内部不同宗教文化的发展提供了关键条件。结合自然地理的因素,西宁城多元信仰空间格局的形成有其必然性,但这种必然性只是在“多元”的概念上,要实现多元宗教文化在城市空间分布格局的稳定性,还需要人文因素的影响,其中包括了河湟内属化的政治影响、不同民族间的心理以及西宁地区不同宗教文化的交流融合情况,这些因素对维持和稳固西宁城多元信仰空间格局具有不可替代的作用。

(一)河湟内属化平衡了多元宗教的发展进度

清初对于西宁地区的管辖方式承袭了明代“因俗而治”的羁縻政策。首先,因为“青海沿边,直抵西藏”[25]皆被厄鲁特蒙古和硕特部所控制,清王朝只能间接管理;其次,清代“兴黄教以安众蒙古”的策略,促进了格鲁派的快速发展,出现了河湟地区藏传佛教势力一家独大的局面。换言之,这些情况造成了西宁地区不同宗教发展的不平衡,若任其延续,必然会造成西宁城甚至整个河湟地区不同宗教发展状况的混乱,在这种情况下,当地官员意识到了这些问题,将军郎谈连上两梳,《请禁西宁寺庙诸番给蒙古纳进梳》和《请禁约剌麻等不得任意出边并除异端梳》[26],主旨很明确,就是为了限制蒙藏之间的联系,遏制“无日不修寺庙”的发展势头。但好景不长,雍正元年(1723年),罗卜藏丹津“沟通内外各寺剌麻番族,侵犯南、北、西三川”[27],由此可见此时河湟藏传佛教实力之强盛。清王朝迅速平定,清雍正二年(1724年)将西宁改卫为府,随后年羹尧也针对性地制定了《青海善后事宜十三条》与《禁约青海十二事》,最核心的便是抑制藏传佛教的强势发展,从长远来看,该条约给予了其他宗教文化发展空间,使西宁达到了多元宗教文化的平衡状态。另外,明清时期随着西宁城周边藏传佛教寺院(诸如塔尔寺、佑宁寺等)的不断发展,使西宁城藏传佛教文化逐渐被稀释,区域宗教中心的地位被降低,从而推动了西宁城多元宗教信仰空间分布格局的稳定。

(二)各民族性格的不同维持了多元宗教信仰空间的稳定

不同的民族拥有不同的民族心理和性格,产生了有差异的生活习惯和思想文化。西宁城历史时期的人文环境是多元的,河湟藏族群体之间最重要的认同纽带便是藏传佛教,藏传佛教文化中的许多观念和象征符号,在千年的历史发展中,已演变成为藏族文化的核心,渗透进藏民族的思想观念、生活习惯以及民族性格等方面中,比如“见佛就拜、见塔就转、见活佛就磕头”的民族心理,使藏族聚居区附近总会存在佛寺或佛塔。清代西宁城的藏传佛教寺院有六座,其中大佛寺是三贤哲之一的肴格迴圆寂的地方,被视为一种圣人圣迹,在僧俗信徒中成为了宗教圣地,从而拥有特殊的向心力,形成稳定的宗教信仰空间。⑤据笔者调查,大佛寺至今香火旺盛,是居住于城内的藏族、土族、蒙古族还有部分汉族居民的主要焚香祈祷之地。

穆斯林作为一个善于经商的民族,为发展贸易,其聚居地区必须具有交通便利的特点,以此才能形成一定规模的商业空间,而按照穆斯林民族性格,其聚居区也必须要有清真寺,以此来满足信仰朝拜的需求。西宁城中伊斯兰教信仰空间主要集中在东关一带,因为西宁城“一线东通,三面外暴”[28],城东不仅交通优势突出,而且东连内地,商业贸易活动有安全保障,从而形成了市场贸易空间,清朝梁份游历西宁城后说道“出其东门,有不举袂成云,挥汗成雨乎,……西宁城内外皆辐揍,而城东为最”[29]。随着清代西宁城东贸易空间的形成,城东作为穆斯林的聚居社区也稳定了下来,也就意味着城东伊斯兰教的信仰空间稳定下来,穆斯林重商的民族性格与宗教信仰文化相辅相成,两者共同稳固了西宁城中伊斯兰教的信仰空间。

(三)多元宗教文化的互补融合形成共通的地域认同

清代河湟地区不同宗教文化间的交流融合逐步深入,单一群体的民族认同发展为多元民族间共通的地域认同,这种心理上的变化,也是促进西宁城多元宗教信仰空间恒常稳定的重要因素。生活在河湟的藏族,在信仰藏传佛教的同时,也崇奉着关公、二郎神等汉文化信仰之神,著名的藏传佛教高僧章嘉·若必多吉、土观·洛桑曲吉尼玛等都撰写过关帝祈愿文,西宁城内的金塔寺甚至将关帝奉为寺院护法神。[30]这种不同信仰之间的互补融合,维持了西宁城汉藏文化信仰空间的稳固发展。而伊斯兰教文化和藏汉文化之间的互融是伴随着穆斯林群体的经商活动,穆斯林同胞不仅带动了货物的流通,也促进了不同民族相互间的深度交流,例如顺治年间,五世达赖喇嘛进京途径西宁时,东关大寺掌教率50余人探望并赠予礼物。[31]而伊斯兰教所提倡的孝敬父母、优待亲戚、怜悯孤儿、扶危济困等精神又与儒家的文化内涵相一致,这些都促进了多元民族间的互相融合。西宁城中多元宗教信仰空间之间能够深度融洽稳定发展,从而让地域认同逐步取代了单一的民族认同,构建了一个和谐的多元宗教信仰空间体系。总体来说,这种稳定的多元宗教文化生态结构,是外来宗教本土化和中国化的表现,是一种中华民族共同体形成的微观缩影,对现今各民族宗教文化理解和认同起到了重要作用,为我国多元民族的文化发展做出重要贡献。

四、结 语

西宁地处通途,处于青藏高原和黄土高原的交汇地带,包括了游牧文化和农业文化,因此具有了宗教文化多元性的地理基础。清代河湟内属后,不同民族和不同文化背景的人口不断迁入西宁地区,人口的增长促进了河湟各类经济的发展,也促进西宁的城市建设,种种此类的人文因素都为城中不同宗教文化的发展提供了稳定环境,使各个宗教信仰的空间分布各有其特点。虽然不同民族间偶有由于文化差异产生误会和隔阂,甚至造成了冲突,但毕竟是短暂的,随着城市的发展,不同宗教文化在经过深度互动和交流后,互补了相互间的差异,城内各宗教信仰的空间分布也稳定了下来。

西宁城内的道教、藏传佛教、伊斯兰教三种文化的信仰空间分布各有特点,其形成与稳固都有着深刻的文化内涵。虽然形成的原因各有不同,但信仰空间稳定不变的主要原因却是一致的,那便是不同民族的互动融合。清代西宁城中儒道信仰空间具有分散性的特点,遍布全城,总体密度较高;藏传佛教信仰空间主要集中在城内主干道上;而伊斯兰教信仰空间偏居城东,东关大街是其主要的信仰空间。在清代两百多年的发展中,西宁城的面积和人口不断在增加,也经历了不少的政治事件和政策转变,不过城内这种宗教信仰的空间格局并未产生很大的变化。仔细探究维持这种稳定格局的原因,可发现,这并不是某一两条官方的政治政策就能达到的,也不是某个单一民族自身力量就能维持的,其背后真正的原因在于不同宗教文化频繁互动和深度融合。

简言之,西宁城内的多元宗教分布空间的稳固是中华民族共同体发展的必然结果,反应着不同民族互动交融的历史事实,有着深刻的历史内涵,体现着“和而不同”的哲学语境,将不同民族的差异融合为有序而和谐,对于现今不同民族间的交流融合有着参考价值,同时也铸牢了中华民族共同体意识,具有时代意义。

注释:

①专门论述城市宗教信仰空间问题的有:李孝聪教授参与中国、荷兰、法国文化合作项目“圣城北京寺庙分布与民间社会的研究(1994—1998年)”,通过实地考察,确定了文献中的寺庙的具体位置和现存情况,绘制成了地图,后来的成果《城市职能建筑分布》收录于侯仁之主编《北京城市历史地理》中;[日]滨岛敦俊:《明清江南城隍考——商品经济的发达与农民信仰》,发表于《中国社会经济史研究》,1991年第1期,第39—48页;高明士:《隋唐庙学制度的成立与道统的关系》,收录于《唐代研究论集(第一辑)》,台北新文丰出版公司,1992年第325页;傅崇兰、孟祥才:《曲阜庙城与中国儒学》,中国社会科学院出版社,2000年版。附带讨论该问题的有:[美]施坚雅主编,叶光庭等译:《中华帝国晚期的城市》,中华书局,2000年版;[日]妹尾达彦:《长安的の都市计画》,讲谈社,2001年版;董鉴泓:《中国城市建设史》,中国建筑工业出版社,2004年版;贺业钜:《中国古代城市规划史》,中国建筑工业出版社,1996年版;何一民:《世界屋脊上的城市——西藏城市发展与社会变迁研究(17世纪中叶到20世纪中叶)》,社会科学文献出版社,2014年版,等等。

②明代的屯田实边为清初河湟农业的发展奠定了基础。清初河湟农业发展主要有两种模式:第一种是将前明的卫军改为屯丁继续屯田,第二种是清初实行了一段时间的军屯,清初这两种农业开发模式都是以汉族为主,直到河湟内属后,少数民族农业开发积极性才被完全调动了起来。详见崔永红著《青海经济史》,青海人民出版社,1988年版第187—192页。

③通过将《(乾隆)西宁府新志》与《(民国)西宁府续志》中关于祠庙的记载进行对比,发现在清前期修筑的一些庙观在清晚期已损坏而不存,也有一些庙观在清晚期移位。但在旧址附近总会有新的祠庙新建,主要是为了纪念一些乡贤而建立的,可见清代儒道文化在西宁城内一直在延续,具有普遍性。

④据蒲文成先生实地调查,弘觉寺在清代成为拉卜楞寺属寺,一直到解放前,是作为蒙藏王公、千百户和上层僧侣来西宁或途径西宁临时住宿地方;金塔寺在清代成为塔尔寺的属寺,接近于现代“办事处”的性质;藏经寺也变成大通广惠寺的属寺,成为僧人途径西宁的寄宿地。

⑤西宁的大佛寺在《安多政教史》中被称为佛法广弘寺,大佛寺是汉语称谓,藏语又称为三贤哲佛殿。传说肴格迴的圆寂地点就在大佛寺,据说寺院内之前还有一块描述肴格迥遗嘱的石碑,但后来重修被毁。详见才旦夏茸著:《尼玛太译.喇钦·贡巴饶赛传略》,发表于《西藏研究》,1987年第1期。