基于地理探测器的广州市土地利用时序变化及影响因素

樊舒迪,刘振华,朱明帮,张敏敏

(1.韶关学院,广东 韶关 512005;2.华南农业大学,广州 510642)

【研究意义】土地是人类生存与发展的物质基础,土地利用反映人类对土地开发利用和改造的形式,人类的生产生活、区域经济发展、城市化进程对土地利用/土地覆被带来不同程度的影响,在土地利用覆盖上表现为用地类型随时间发生不同程度和规模的变化[1]。土地利用/土地覆被变化(Land use/cover change,LUCC) 是研究人地关系的重要内容,土地利用与覆盖变化的驱动力分析是对土地利用类型和结构发生改变的因素进行总结和归纳[2-3]。国内学者[4-6]先后强调土地利用变化及其驱动机理研究是当代地理学的研究热点之一。由土地利用变化引发的区域生物地球化学循环、气温变化、城市蔓延、生态失衡等引起学者们的重视。因此,在土地管理及规划的宏观决策前,理清现状土地利用结构及其历史变化过程,解析用地类型变化的主控要素及影响机理,是区域可持续发展的必要工作。【前人研究进展】地理信息技术的发展为土地利用变化的数据获取、处理、模型构建和分析提供了更多的技术支持,推动了土地利用/土地覆被变化的研究进展。针对土地利用驱动力分析和预测的研究,主要包括主成分分析、灰色关联度法、Logistic回归模型、地理探测器、Markov模型、FLUS模型、CLUE-S模型等[7-11]。其中,地理探测器的优势在于高探测灵敏度,若自变量对因变量存在影响,则自变量的空间分布和因变量的空间分布趋于一致[12],该原理保证了模型对多自变量共线性免疫。在探测自变量与因变量关联性的过程中,线性回归模型和地理探测器的原理都是通过建立变量之间的统计关系,进而分析可能存在的因果关系,当线性回归显著时,地理探测器必然显著,而当线性回归不显著时,且两个变量存在非线性增强或减弱关系,仍然能够被地理探测器探测出来[13-15],这使得该模型不仅可应用于城市空间扩张分析、生态风险因素预测、公共安全风险评估等社会经济学研究[16-17],而且可应用于土地利用/土地覆被类型的时空演变、空间分异特征、空间布局等[18]。在城镇地区土地利用类型时空演变的研究中,都市经济圈的核心城市具有明显的土地利用变化特征,围绕城镇土地利用/覆被变化,李丽国等[19]通过梳理驱动因素,利用主成分分析法对城镇地区土地利用变化驱动力进行分析,其结果表明该地区的人口因素和产业结构是该地区土地利用变化的重要影响因素;余德贵等[20]利用Logistic-Markov方法对城镇发展、经济发展和管理政策土地利用结构变化的驱动力展开研究,构建了土地利用结构变化驱动力预测模型,其结果表明该方法能够科学地诠释土地利用结构变化及其驱动力的作用机理,提高预测精度;彭树宏等[21]利用城镇的历史地理数据和社会经济数据,建立不同情景驱动条件的CLUE-S模型,模拟未来的干旱区绿洲城市在水资源约束情景下的土地空间格局变化,分析了未来空间发展的最优模式。陈晓晓等[22]利用转移矩阵和土地利用综合程度科学分析干旱区土地利用时空演变特征,结合地理探测器模型探讨干旱区绿洲土地利用变化及其影响因子。通过对文献的梳理,可将研究工作总结为以下三个方面:①利用定性描述和定量分析的方法从市区尺度入手对不同时期的城市土地利用变化的时空特征和驱动机理进行研究;②从城市发展的情景角度出发,结合城市群的发展特点,建立模型并分析特定时期城市群的土地利用结构布局特征以及变化规律,探讨未来发展土地利用的最优模式;③从单一的土地利用类型入手,采用回归分析、相关性分析等方法对自然地理条件、人口因素、产业结构、政策等因素的影响力进行分析,并解释其驱动机制。可以看出,国内外对于土地利用变化驱动力分析的研究思路以“特定时间段的要素数据收集-模型构建-数据分析-因子(驱动力)分析-结论”为主,研究思路中往往忽略一个细节,即适用情景,中国的城市发展具有统筹规划、政策先行的特点,国家以五年为一个阶段针对性地制定城市发展方针,且每个发展阶段政策有所不同,这使得中国的城市发展在不同时期土地利用变化体现出不同的特征[23-24]。【本研究切入点】针对长时序的城市土地利用变化研究能够在不同时期反映城市土地利用变化的发展规律,“在长时序土地利用变化的情景下,原有的模型和因子分析结果是否依然适用”是该领域研究中容易被忽略但却是关键的问题。【拟解决的关键问题】“长时序土地利用变化在地理探测器模型中是否依然适用”“都市经济圈发展对土地利用变化存在怎样的规律”是本研究需要回答的科学问题。本研究将珠三角经济圈的核心——广州市作为研究区,利用GIS软件平台空间分析与地理探测器模型方法相结合,验证模型在长时序(1995—2020年)土地利用变化研究中的适用性,分析土地利用变化及其影响因素的时序变化,揭示土地利用变化的规律,剖析广州市土地利用变化的空间分异特征与驱动力,进而解释自然地理、社会经济水平要素的各因子对研究区土地利用变化的驱动机制。

1 材料与方法

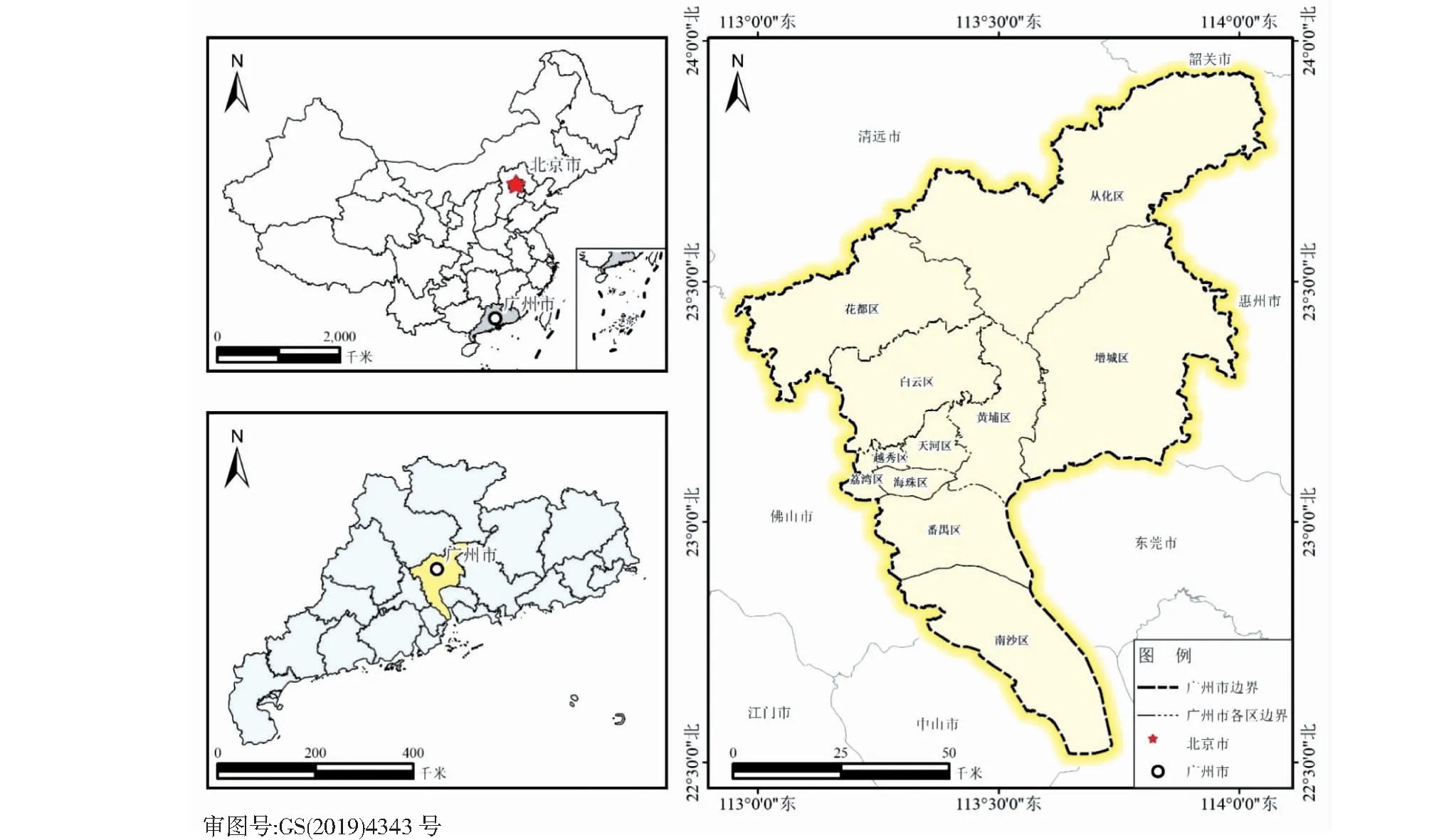

1.1 研究区域概况

广州市地处广东省南部(图1),位于112°57′~114°3′E,22°26′~23°56′N。市中心位于23°06′32″N,113°15′53″E,平均高程43.4 m,其东连博罗、龙门两县,西邻佛山,北向与清远市接壤,隔海与香港、澳门相望,是粤港澳大湾区核心城市。截至2021年5月,广州市面积约为7434.4 km2,常住人口1867.66万。广州市地形以丘陵地区为主,地势东北高、西南低,东北部区域以山地为主,是林地分布为主的丘陵山区,最高海拔1210 m,东北区域以中低山和丘陵为主,南部为沿海冲积平原。广州市地处亚热带沿海,气候为亚热带海洋性季风气候,温暖多雨、光热充足、夏季长、霜期短,平均气温21.9 ℃,年平均降水量1695.9 mm,年平均日照时数超过1800 h,年平均风速约为1.9 m/s。广州市范围内河流分布较多,水域面积广阔,集雨面积在100 km2以上的河流有22条,河宽5 m以上的河流1368条,总长5597.36 km,河道密度达到0.75 km/km2。

图1 研究区示意图

1.2 数据来源及预处理

1.2.1 数据来源 本研究所采用的数据主要包括Landsat遥感影像、广州市数字高程模型、土壤类型、广州市夜间灯光数据、广州市社会经济数据。①Landsat遥感影像来源于美国地质调查局(United States Geological Survey,USGS),该类数据包括1995年、2000年、2005年、2010年、2015年、2020年6期影像,空间分辨率为30 m,以上各年份的数据获取时间均为8—12月,以冬季为主,且研究区范围内的云量低于5%(原始影像数据云量低于8%),其原因为广州市冬季云量较少,一方面有利于获取低云量的高质量影像,另一方面是为了降低季节变化对土地利用/覆盖的影响;②广州市数字高程模型数据来源于美国航空航天局(National Aeronautics and Space Administration, NASA),空间分辨率为30 m,用于驱动力分析;③广州市土壤类型数据源于中国科学院资源环境科学数据中心,空间分辨率为1 km;④广州市夜间灯光对地观测数据来源于美国国家海洋与大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA),空间分辨率约为1 km(赤道经线方向为1 km,40°N地区近似为0.8 km),用于分析城市发展状况与土地利用变化的关系;⑤社会经济统计数据来源于1995—2020年广州市(含各区)统计年鉴。

1.2.2 数据预处理 首先需要对原始影像进行预处理,该过程包括辐射定标、辐射校正、几何精校正、图像镶嵌、波段合成、滤波等,其中,Landsat5(1995—2000年)、Landsat7(2005—2010年)采用5、4、3波段假彩色合成图像,Landsat8(2015—2020年)采用6、5、4波段合成图像,由于Landsat系列影像的全色波段空间分辨率存在差异,本研究通过重采样将Landsat影像的空间分辨率统一输出为30 m,通过投影转换将空间参考统一转换为2000国家大地坐标系(CGCS2000),投影方式采用三度分带下的38带的高斯—克吕格投影(中央经线为114°E)。完成上述处理后利用广州市行政区矢量边界分别对6个年份的数据进行掩膜处理,得到各年份广州市影像数据(图2)。

图2 广州市各年份(1995—2020年)土地利用空间分布

1.3 研究方法

1.3.1 土地利用转移矩阵 为准确表达土地利用的时空变化特征,本研究采用土地利用动态度、土地利用转移矩阵和地理探测器模型对1995—2020年的土地利用变化情况进行分析。其中,土地利用动态度是对研究区用地规模的动态演变特征的量化,土地利用转移矩阵是针对用地类型转换方向的描述,地理探测器模型则用于分析形成该动态演变特征的原因,土地利用动态度、土地利用转移矩阵和地理探测器模型三者在逻辑上呈现递进关系。

土地利用动态度是土地利用转移矩阵中描述单一地类动态变化时采用的模型,指的是研究区内单一土地利用类型的变化速率,其表达式为:

(1)

式中,K为研究时段内某一土地利用类型动态度,Ut1、Ut2分别为研究期初t1及研究期末t2某一种土地利用类型的规模,t2-t1表示研究时间间隔,当研究时间间隔单位设定为年时,K值表示该研究区单一类型土地利用类型年变化率(%)。

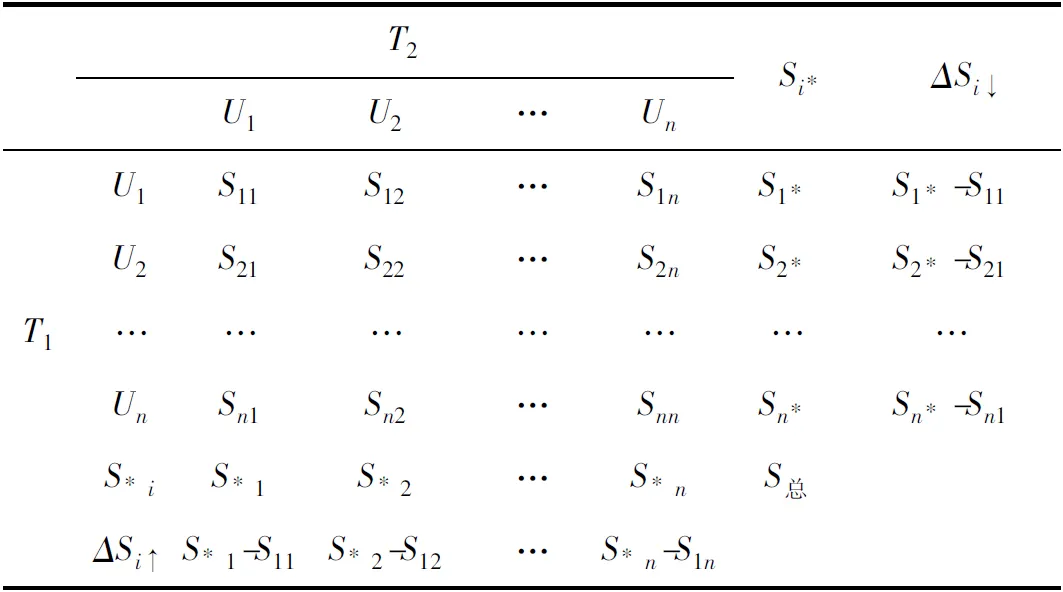

土地利用转移矩阵是不同时段内同一区域的土地利用类型相互转换关系,以矩阵形式表示,从构建的二维表中可以查看不同土地利用类型之间相互转化的具体情况(表1)[25-26]。本研究利用该模型对研究区内不同土地利用类型之间的转化进行,以揭示不同土地利用类型间的转移速率(年变化率)。在土地利用转移矩阵中,行表示T1时点土地利用类型,列表示T2时点土地利用类型。其数学表达式如下:

(2)

式中,Sij表示T1时点至T2时点期间土地利用类型由i转化为j的面积(km2),Sii表示T1时点至T2时点期间未发生土地利用类型变化的面积,分别对矩阵的行列进行求和,可计算T1时点至T2时点期间研究区内各土地利用类型的增减情况(表1)。

表1 土地转移矩阵

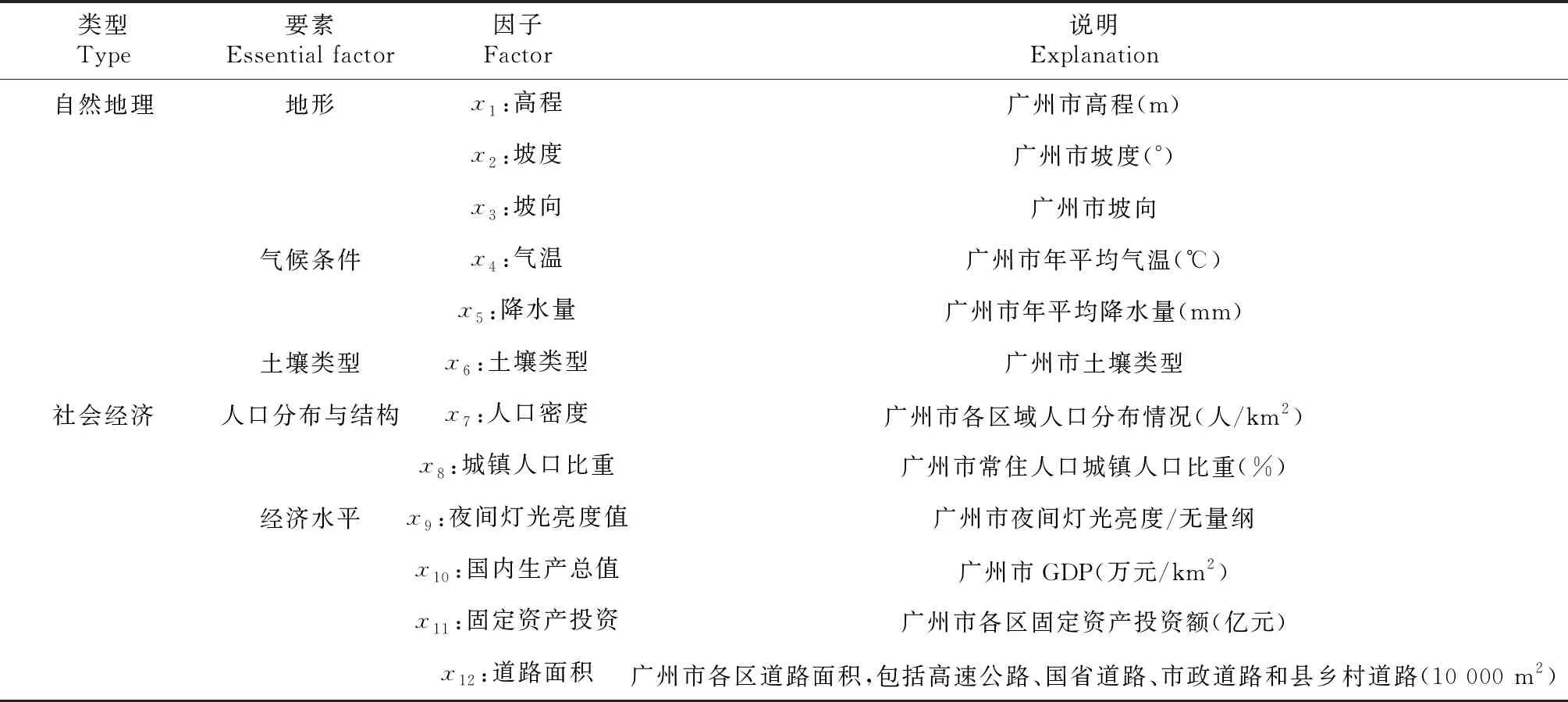

1.3.2 影响因子选择 土地利用变化是自然地理环境和社会经济条件约束共同作用的结果。珠江三角洲经济带的地形地貌是土地利用时空变化的刚性环境约束基底,高程、坡度、坡向及气温等自然要素的地域分异特征明显。在经济建设的背景下,研究区的城市边缘扩大,产业结构不断优化,非均衡性城市发展差异仍客观存在。基于已有土地利用变化因素研究的理论与实证分析结果[27-29],同时考虑研究区社会经济数据的可获取性与自然因子的可定量性质和对土地利用时空演变的影响程度,从地形、气候条件、土壤类型、人口分布与结构、经济水平要素中选取12个影响因子(表2)。

表2 土地利用变化影响因子及描述

对上述指标采用最邻近分配法进行重采样,该方法为最快的插值方法,适用于离散数据,该方法不会更改像元的值,考虑采样数量和密度对于模型运算效率的影响,将采样格网大小设为2 km×2 km,并对像元几何中心进行采样,均匀采样共计1865个采样点。将上述指标采样后生成栅格数据,基于采样点要素提取栅格像元值,并将其记录到输出要素类的属性表中,然后利用地理探测器进行计算,可得到各因子对广州市土地利用变化影响强度、交互作用的分析结果。

输入地理探测器之前,需要对各驱动因子进行离散化,结合区域的实际状况,分类主要采用自然断裂法和等间距法。将高程、气温、降水量、人口密度、城镇人口比重、国内生产总值、夜间灯光亮度、固定资产投资采用自然断裂法分为6类;坡度、坡向采用等间距法分类,坡度分为6类,坡向分为9类,土壤类型分为17个亚类(参考《中华人民共和国土壤图》)。

1.3.3 地理探测器 地理探测器是对研究区的空间分异性的探测。通过地理探测器对区域空间分析性的探测能够反映同一区域地理现象的相似性及不同区域的差异性,进而分析形成地理现象空间分异的驱动力,本研究对广州市土地利用变化的空间分异进行分析。

因子探测用于探测y的空间分异性,以及探测某因子x多大程度上解释了属性y的空间分异。因子探测用于研究某因子x对因变量y的解释程度,用q值度量,表达式如下:

(3)

(4)

SST=Nσ2

(5)

式中,SST为全区总方差(Total Sum of Squares),SSW为层内方差和(Within Sum of Squares),q为因子x对因变量y的解释程度,取值范围为0~1,值越大则表示空间分异性越明显,反之则表示在层内。

交互作用探测用于分析不同风险因子之间的相互作用,当两个或以上因子共同作用时,是否能够增加或减弱对因变量的解释程度。判定方法是在各因子之间进行两两比较,首先分别计算两个因子x1和x2对因变量y的q值,记为q(x1)和q(x2),并计算二者叠加后的因子x1∩x2的q值,记为q(x1∩x2),对q(x1)、q(x2)和q(x1∩x2)的值进行比较,即可判断两个自变量对因变量交互作用的类型。判定依据以及图示如表3所示。

表3 因子交互类型及判定依据

生态探测用于比较两因子x1和x2对属性y的空间分布的影响是否有显著的差异,以F统计量来衡量。

(6)

式中,Nx1、Nx2分别表示因子x1、x2的样本数量;SSWx1、SSWx2表示层内方差之和。l1和l2分别表示因子x1、x2的样本分层数量。零假设H0为SSWx1=SSWx2,若α在显著水平上拒绝原假设,则说明x1和x2对因变量空间分布的影响存在着显著的差异。

2 结果与分析

2.1 土地利用结构变化分析

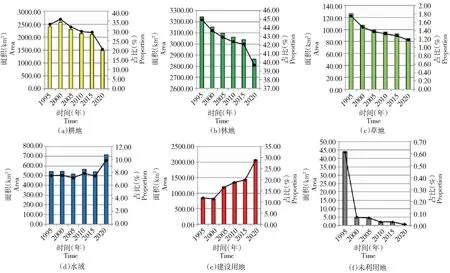

基于遥感图像解译获取的广州市1995年、2000年、2005年、2010年、2015年和2020年共计6个年份的土地利用类型。从图3可以看出,1995—2000年广州市的耕地面积有一定幅度的增加,耕地面积占比由1995年的33.24%增至2000年的35.83%,2000年后耕地面积呈现“缓慢减少—稳定—大幅减少”趋势,2000—2015年下降速度逐渐减缓并趋于稳定,2015—2020年下降速度增加,2020年由29.13%降至20.46%,耕地面积下降为2000年的57.1%;林地面积出现逐年减少的现象,其中1995—2015年林地面积表现为“缓慢减少—稳定”,面积占比保持在42.13%~44.97%,面积占比变化保持在0.29%~1.28%,2015—2020年林地的减少速度增加,面积占比由42.13%减少为39.68%;草地面积呈现“逐年缓慢减少”的趋势,草地面积占比较低(低于2%),1995—2000年的减少速度最大,面积占比由1.75%减至1.49%,而后逐渐趋于稳定,减速放缓,2020年面积占比为1.17%;水域面积总体表现为“稳定—大幅增加”,1995—2015年基本保持稳定,面积占比保持在7.17%~7.84%,但在2015年后出现大幅增加的现象,2020年水域面积占比增至9.89%;建设用地的变化情况与耕地和林地相反,其总体表现为“稳定—缓慢增加—剧烈增加”,1995—2000年建设用地面积占比基本保持不变,其面积在2000年达到最低值,占广州市土地总面积的11.38%,2000—2015年建设用地面积逐年缓慢增加,而在2015—2020年建设用地面积大幅增加,达到峰值的28.79%,并且仍有上升的趋势;未利用地的面积占比总体表现为“急剧减少—缓慢减少—稳定”,1995—2000年,急剧减少,2000年以后缓慢减少,在2020年达到最低值。

图3 广州市1995—2020年土地利用类型/结构变化

2.2 土地动态度分析

利用统计分析法对广州市1995—2020年的各类用地面积进行统计得到土地利用结构变化后,根据式(1)计算广州市各类用地的土地利用动态度(表4)。从各年份的土地动态度中可以看出,1995—2000年广州市的耕地变化为正值,2000年开始至2020年,耕地变化的动态度均为负值,且变化幅度最大的时间段为2015—2020年,该时段耕地的动态度为-8.47%/a;林地的动态度在1995—2020年的各时段中均为负值,变化情况为逐年减少,变化幅度不大,动态度在-1.24%/a~-0.14%/a。草地的动态度与林地相似,1995—2020年各时段也均呈现下滑趋势,1995—2000年达到动态度峰值-3.56%/a,2000—2015年期间下降幅度逐年减少,2015—2020年草地的动态度为-1.78%/a;1995—2015年水域的变化呈波动趋势,呈现“增加—减少—增加—减少”的趋势,2015—2020年呈现上升趋势,动态度达到4.90%/a;1995—2000年建设用地的动态度呈现稳定并伴随小幅度的减少(该时段动态度为-0.91%/a)的趋势,2000—2015年建设用地面积逐年增加,在2000—2005年达到峰值6.29(%/a),2005—2015年增幅逐渐放缓,该时段动态度降低为1.17%/a,2015—2020年建设用地动态度出现增幅反弹,上升至6.12%/a,回归2000—2005年的水平;未利用地的土地动态度呈现“急剧减少并趋于稳定”的现象,1995—2000年的动态度达到-157.86%/a,而后幅度逐渐减少,但由于未利用地本身面积占比相对较小(占比最高为0.61%),因此,其对于广州市用地结构的影响并不大。

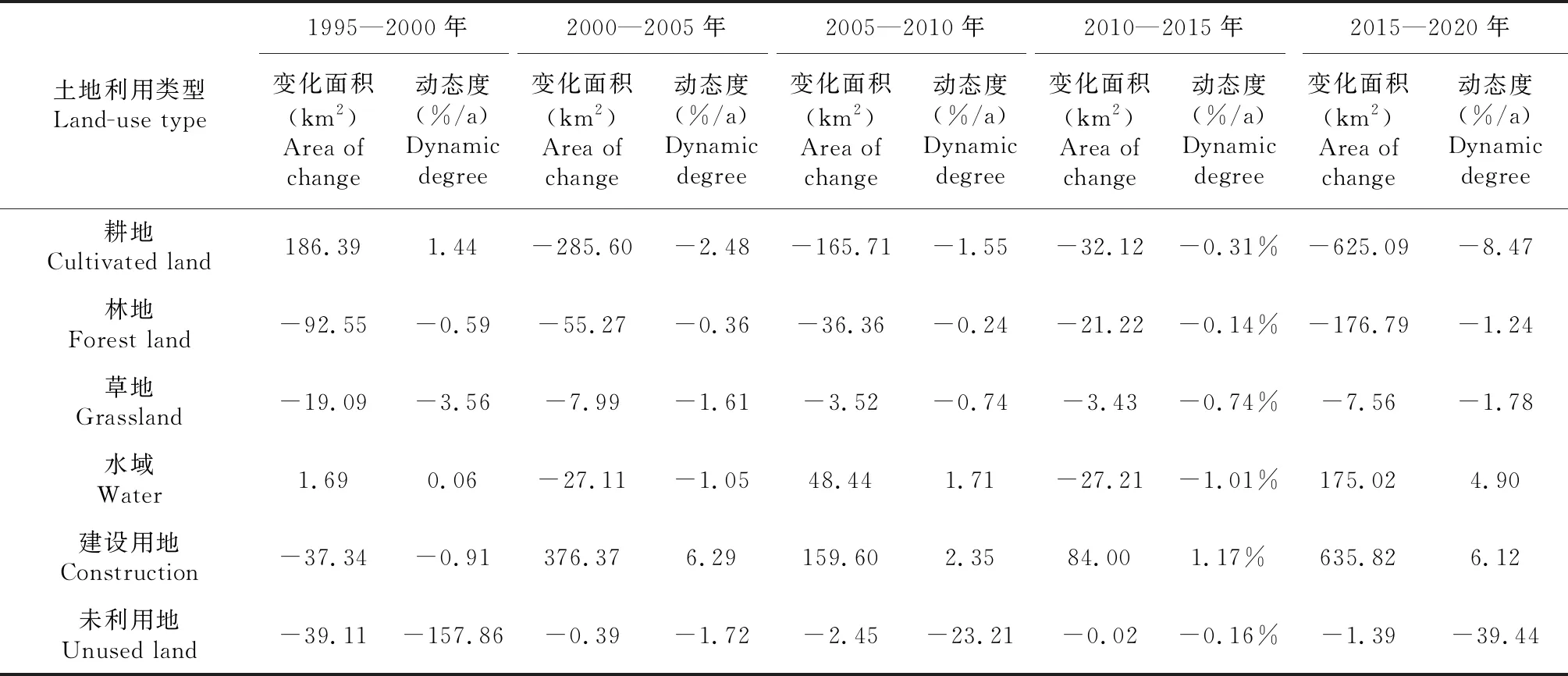

表4 1995—2020 年广州市土地利用类型面积变化及动态度

2.3 土地利用类型转移分析

本研究通过建立土地利用转移矩阵,对广州市1995—2000年、2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年、2015—2020年5个时段的土地利用类型变化进行分析(表5)。

表5 1995—2020年广州市土地利用转移矩阵

续表5 Continued table 5

分析时段的土地利用类型转移情况发现,1995—2000年耕地面积转出321.07 km2,在转出耕地中有40.57%转化为林地,31.56%转化为建设用地,24.85%转化为水域;该时段有507.46 km2转化为耕地,用地来源以林地和建设用地为主。林地转出307.63 km2,其中74.61%转化为耕地,14.08%转化为建设用地,7.51%转化为水域;该时段转化为林地的土地(215.08 km2)主要来自于耕地。草地的转出面积为43.59 km2,主要转为林地,转入面为24.5 km2,主要来自于耕地。水域的转出面积为132.11 km2,转入面积为133.81 km2,水域面积在该时段的转移基本持平,其主要来源均为耕地,分别占比61.34%和59.61%。建设用地转出面积为229.88 km2,主要转为耕地、林地和水域,其占比分别为72.48%、17.07%和9.57%;建设用地转入面积为192.55 km2,转入来源同样以耕地、林地和水域为主。未利用地的转出为39.25 km2,远大于转入面积,主要转化为建设用地,占比43.34%。

2000—2005年,耕地的转出面积大于转入面积,转出和转入的面积分别为316.94、31.34 km2,其大部分转化为建设用地(占比92.09%)。林地的转出面积和转入面积分别为78.76和23.39 km2,大部分林地转化为建设用地(占比85.21%),转入的面积主要来自耕地(占比72.38%)。草地转出面积为9.39 km2,主要转化为建设用地,且转入远小于转出面积;建设用地转入面积远大于转出面积(分别为384.08和7.71 km2),转入的建设用地主要来自于耕地和林地,其占比分别为75.99%和17.47%。未利用地的转入与转出基本持平,在面积的变化上保持稳定。

2005—2010年,耕地转出面积大于转入面积,整体呈现出减少的趋势,其中,转出的耕地大部分转化为建设用地(转出建设用地占比71.30%)。该时期林地转出和转入面积分别为85.45和49.09 km2,转入以建设用地和耕地为主;草地的转出面积与转入面积基本持平(略微减少);转入面积主要来自于林地(占比51.30%)、耕地(占比19.13%)和水域(占比17.10%)。水域的转入面积(98.50 km2)大于转出面积(50.06 km2),转入面积主要来自于耕地(占比62.37%)和建设用地(占比32.67%);转出部分主要转化为建设用地(占比54.07%)和耕地(占比38.27%)。建设用地转入面积284.00 km2,为转出面积的2.28倍,转入面积来自耕地、林地和水域;转出的部分主要转化为耕地、林地和水域。未利用地的转出面积(2.57 km2)远大于转入面积(0.12 km2),在转入面积中,转化为建设用地的占比最大(59.92%)。

2010—2015年,耕地的转出面积大于转入面积,转出和转入的面积分别为70.82、38.71 km2,其大部分转化为建设用地(占比 78.20%)。林地的转出面积和转入面积分别为40.17和18.95 km2,大部分林地转化为建设用地(占比65.70%)和耕地(占比26.19%),转入的面积主要来自耕地(占比57.78%)。草地转出面积和转入面积分别为5.61和2.18 km2,转入远小于转出面积,其中2.66 km2转化为建设用地,占比最高(47.42%)。建设用地转入面积远大于转出面积(分别为97.69和13.69 km2),转入的建设用地主要来自于耕地和林地,其占比分别为56.69%和27.01%。未利用地的转入与转出面积基本持平。

2015—2020年,耕地的转出面积远大于转入面积,转出和转入的面积分别为682.26、57.16 km2,其中469.28 km2转化为建设用地(占比68.78%)。林地的转出面积远大于转入面积,其面积分别为228.49和51.69 km2,林地主要转化为建设用地(占比67.15%)、水域(占比17.87%)和耕地(占比13.38%),转入主要来自于耕地(占比56.21%)和建设用地(占比21.62%)。草地转出面积和转入面积分别为15.80和8.24 km2,主要转化为建设用地(占比56.01%),转入面积主要来自于林地、建设用地和耕地。水域转出面积小于转入面积,分别为79.26和245.28 km2,其中,主要转化为建设用地(占比76.00%)和耕地(占比18.52%);转入面积主要来自于耕地(占比72.93%)、林地(占比16.65%)和建设用地(占比13.07%)。建设用地转入面积远大于转出面积(分别为693.05和57.23 km2),其中,转入的建设用地主要来自于耕地(占比67.72%)和林地(占比22.14%)。未利用地在研究区内用地结构中占比较少,转入与转出基本持平。

从总体上看,1995—2000年耕地面积增加,转入面积大于转出面积,而2000—2020年呈现逐年减少的趋势,主要转出为建设用地,结合建设用地面积不断增加的现象,表明随着城市化进程的推进,广州市耕地逐年减少,建设用地扩张呈现蔓延趋势;林地和草地各时段的转入量均小于转出量。说明,林地和草地面积随着时间推移逐渐减少。建设用地面积不断增加,转入的面积主要来自耕地、林地和草地,这表明广州市建设用地的扩张以减少耕地、林地和少量草地作为代价。

2.4 驱动力分析

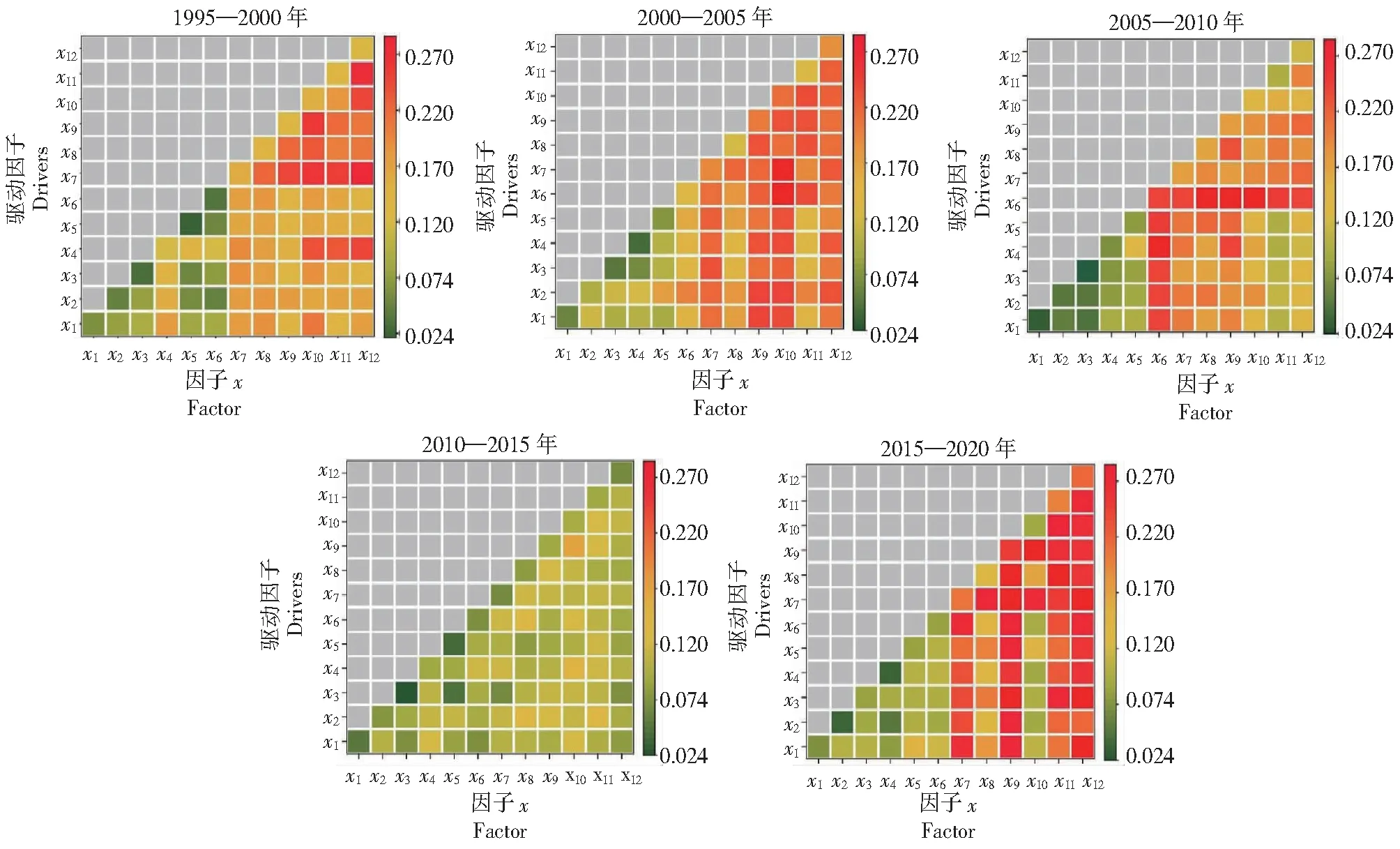

2.4.1 因子探测结果及分析 根据式(1)计算得到各时间段各要素的因子对土地利用变化的解释度,如图4所示。各时间段的所有因子均通过 5%水平的假设性检验,即图中所显示的q值,反映在95%的置信水平上,自变量对因变量的解释度。

图4 广州市土地利用变化因子探测

从因子探测结果可以看出,1995—2000年各因子对广州市土地利用变化解释度为:x7(人口密度)>x10(国内生产总值)>x8(城镇人口比重)>x11(固定资产投资)>x9(夜间灯光亮度值)>x12(道路面积)>x4(气温)>x1(高程)>x2(坡度)>x6(土壤类型)>x3(坡向)>x5(降水量);其中,解释度q值大于0.15的因子有x7(人口密度)、x10(国内生产总值)、x8(城镇人口比重),具有较强的解释力。人口密度和城镇人口比重能够反映地区人口分布和人口结构的基本情况,二者的q值分别为0.162 365和0.158 753,对土地利用变化的空间格局具有重要的影响,国内生产总值作为区域经济发展水平的指标,q值达到0.158 751。说明,1995—2000年广州市土地利用变化主要受到人口和经济发展水平的影响。

2000—2005年,各类型因子解释度排序为:x10(国内生产总值)>x9(夜间灯光亮度值)>x7(人口密度)>x12(道路面积)>x11(固定资产投资)>x6(土壤类型)>x8(城镇人口比重)>x2(坡度)>x5(降水量)>x1(高程)>x3(坡向)>x4(气温),其中,解释力较强的因子主要有x10(国内生产总值)、x9(夜间灯光亮度值)和x7(人口密度),q值分别为0.214 820、0.207 249、0.198 176 和0.192 319。夜间灯光亮度值反映区域经济水平,是该时段土地利用变化的重要影响因素。2000—2005年,人口密度和国内生产总值也表现为较强的解释度,这一特点与1995—2000年相似。说明,广州市土地利用变化主要受到人口和经济发展水平的影响。

2005—2010年,各因子的解释度(q值)排序为:x6(土壤类型)>x9(夜间灯光亮度值)>x7(人口密度)>x8(城镇人口比重)>x10(国内生产总值)>x12(道路面积)>x11(固定资产投资)>x5(降水量)>x4(气温)>x2(坡度)>x1(高程)>x3(坡向),其中值得注意的是,土地利用变化受社会经济水平因子主导的同时,自然地理类型因子中的x6(土壤类型)对土地利用变化的影响逐渐增强,q值达到0.246 122。土壤类型反映土壤对农作物生长的基础条件,对土地利用适宜性具有一定影响,从x6(土壤类型)的q值可以看出,该时期土地利用变化受到社会经济水平和自然地理条件多要素因子的影响。

2010—2015年,各因子的解释度(q值)排序为:x10(国内生产总值)>x4(气温)>x9(夜间灯光亮度值)>x11(固定资产投资)>x8(城镇人口比重)>x2(坡度)>x6(土壤类型)>x12(道路面积)>x7(人口密度)>x1(高程)>x5(降水量)>x3(坡向),2010—2015年各因子解释度均小于0.1,说明该时期各类型的单因子对土地利用变化的空间格局影响较为均衡,不受单一特定因素的主导。

2015—2020年,各因子的解释度(q值)排序为:x9(夜间灯光亮度值)>x12(道路面积)>x7(人口密度)>x11(固定资产投资)>x8(城镇人口比重)>x10(国内生产总值)>x6(土壤类型)>x3(坡向)>x5(降水量)>x1(高程)>x4(气温)>x2(坡度)。其中,q值大小排在前的因子表现为较强解释度(q值>0.15),q值分别为0.252 470、0.222 575、0.211 484、0.201 351。与2010—2015年相比,该时期经济水平要素(包括夜间灯光亮度、固定资产投资和道路面积)因子和人口密度因子对土地利用变化的影响比较突出。

纵向对比各时期的因子解释度可以看出,各因子对土地利用变化的解释度在不同时期存在差异,x7(人口密度)和x9(夜间灯光亮度值)两个因子在各时期对土地利用变化的解释度均表现为较强;x1(高程)、x2(坡度)、x3(坡向)和x4(气温)和x5(降水量)在各时期对土地利用变化的解释度相对较弱。社会经济类因子对土地利用变化解释度强于自然地理类因子。由于广州市地理位置优越,是粤港澳经济圈的中心,经济发展水平对土地利用格局的变化起主导作用。

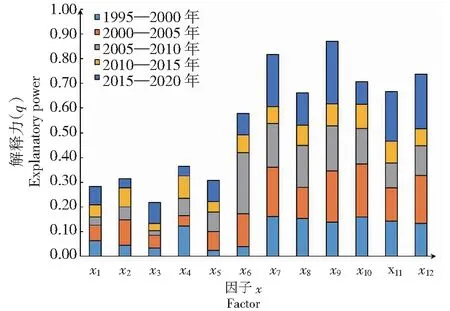

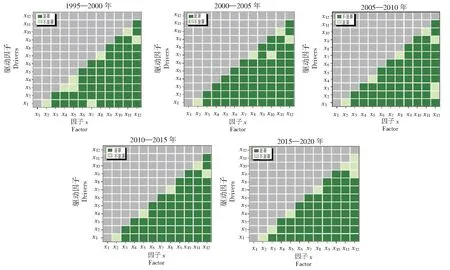

2.4.2 交互探测结果及分析 广州市在不同时期的土地利用变化驱动力存在差异,但是x7(人口密度)和x9(夜间灯光亮度值)对土地利用变化的解释度不随时间而变化;土壤类型对土地利用的影响力在中期(2005—2010年)有所增强。交互探测结果表明,各时期的因子间交互作用对土地利用变化的解释力均大于单因子作用。

从图5可以看出,各时间段的交互结果均表现为双因子增强或非线性增强,不存在非线性的减弱和相互独立的情形,这种现象说明土地利用变化具有综合性,即土地利用变化是各种因素相互作用而形成的结果,各类型因子之间的交互相对于土地利用变化的单因子均有不同程度的增强。

图5 广州市土地利用变化因子交互探测结果

1995—2000年,因子x7(人口密度)和x12(道路面积)交互的解释度为0.289,x11(固定资产投资)和x12(道路面积)交互的解释度为0.276。说明该时间段人口密度、道路面积和固定资产投资等因素是共同推动该时期土地利用变化的主要因素。

2000—2005年,因子x10(国内生产总值)与x6(土壤类型)、x7(人口密度)交互的解释度分别为0.319和0.291,数据均大于x10单因子的解释度,说明此时间段土地利用变化主要由国内生产总值、土壤类型和人口密度等共同驱动。

2005—2010年,因子x6(土壤类型)与其他因子的交互解释度均表现为双因子增强,其中,因子x6(土壤类型)与x8(城镇人口比重)、x9(夜间灯光亮度值)、x10(国内生产总值)的双因子增强效果较明显,交互作用解释度分别为0.303、0.306和0.292,说明随着时间的推移,土壤类型因素逐渐成为影响土地利用变化的主导因素之一。

2010—2015年,从因子的交互解释度来看,x4(气温)与x9(夜间灯光亮度值)的交互解释度为0.157,x10(国内生产总值)与x9(夜间灯光亮度值)的交互解释度为0.169。结合因子探测分析结果(图4)可知,从单因子对土地利用变化的影响来看,该时间段土地利用变化受单因素影响程度相对平衡,不存在主导因素,而从因子交互影响的角度来看,该时期的土地利用变化由气温、夜间灯光亮度值和国内生产总值的交互因子共同主导。

2015—2020年,x7(人口密度)和x9(夜间灯光亮度值)的因子交互解释度为0.366。x7(人口密度)和x12(道路面积)交互解释度为0.433,x8(城镇人口比重)和x9(夜间灯光亮度值)的交互解释度为0.358,因子交互表现较强。说明,在该时期人口密度、夜间灯光亮度值、道路面积、城镇人口比重成为主导土地利用变化的关键因素。

在不同时段,土地利用变化的交互作用存在明显差异,人口密度在与其它因子交互作用均表现出较强的解释度;在中期(2000—2010年),土壤类型与其他因子的交互解释度逐渐成为土地利用变化的主导因素。在中后期(2010—2015年),气候因素与其他因子的交互解释度增强,成为共同推动土地利用变化的主要因素之一。在后期,人口结构和社会经济水平成为共同推动土地利用变化的重要因素。

2.4.3 生态探测结果及分析 从各时间段对生态探测结果(图6)进行描述可以看出,1995—2000年,大部分因子之间的生态探测结果为显著,即在95%置信水平上,横轴与纵轴所对应的因子之间(除自身之外)对因变量(土地利用变化)空间分布的影响存在差异。高程和坡度对土地利用变化的影响不存在明显差异。坡向、气温和降水量三者对土地利用变化的影响不存在明显差异。夜间灯光亮度值和道路面积对土地利用变化的影响不存在明显差异。

图6 生态探测结果

2000—2005年,在95%置信水平上,坡度、坡向、气温、降水、土壤类型对因变量的影响与除自身外的其他因子均存在显著差异。高程和坡度对土地利用变化的影响不存在明显差异。人口密度和城镇人口比例对土地利用变化的影响不存在明显差异。夜间灯光亮度值和道路面积对土地利用变化的影响不存在明显差异。

2005—2010年,在95%置信水平上,道路面积、坡度和坡向对土地利用变化的影响不存在明显差异;国内生产总值和固定资产投资对土地利用变化的影响不存在明显差异。人口密度和城镇人口比例对土地利用变化的影响不存在明显差异。

2010—2015年,在95%置信水平上,气温和降水量对土地利用变化的影响不存在明显差异;与上一个时段相同的特点是:人口密度和城镇人口比例对土地利用变化的影响不存在明显差异,坡度和坡向对土地利用变化的影响不存在明显差异。

2015—2020年,国内生产总值、固定资产投资、道路面积和夜间灯光值对土地利用变化的影响不存在明显差异;人口密度和城镇人口比例对土地利用变化的影响不存在明显差异;坡度和坡向对土地利用变化的影响不存在明显差异。

综上所述,可总结出以下几点: ①高程、坡度、坡向、土壤类型这几个因子对土地利用变化空间格局的影响具有稳定性,在随时间的变化上并不明显; ②人口密度和城镇人口比重对土地利用变化的空间格局影响不存在显著差异,且不受时间变化影响;③夜间灯光亮度值和道路面积对土地利用变化的空间格局影响不存在显著差异,且不受时间变化影响;④国内生产总值和固定资产投资对土地利用变化的空间格局影响不存在显著差异,且不受时间变化影响。

3 讨 论

本文从用地结构、动态度和类型转移三个方面对1995—2020年广州市土地利用变化的特征进行分析。在土地利用结构方面,1995—2000年的土地利用类型除了耕地面积增加,其余的土地利用类型均存在一定程度的减少,2000—2020年建设用地单调增加,耕地、林地、草地和未利用地单调递减,水域呈现不同幅度的波动。在土地利用动态度方面,动态度数值的正负与该类型的土地利用面积增减一致,其中,耕地、林地、草地、未利用地除1995—2000年外,动态度均为负值,而建设用地的动态度均为正值(1995—2000年除外),且在2015—2020年,建设用用地的动态度达到峰值,同时期的耕地、林地达到动态度的最小值,进一步说明建设用地的增加与耕地、林地、草地的减少存在联系。在土地利用类型转移方面,各时期建设用地的增加主要来自于耕地和林地,耕地、林地的主要转出类型同为建设用地,说明广州市建设用地扩张的代价是耕地和林地的减少,城镇化进程的推进将使得城市蔓延现象愈发明显。

本研究利用地理探测器对广州市土地利用变化的驱动力进行分析,主要从因子探测、交互探测和生态探测三个方面进行结果分析。从因子探测的结果可以看出,社会经济类因子对土地利用变化解释度强于自然地理类因子,其中人口密度和夜间灯光亮度值两个因子是土地利用变化的重要因素,土壤因子在中后期对土地利用变化的影响力加强。从交互探测的结果可以看出,虽然土地利用变化的因子交互作用机制存在时序变化,但土壤类型、人口密度、GDP、夜间灯光亮度与其它因子交互作用表现较强。从生态探测结果来看,要素类型对土地利用变化存在影响力上的差异,但高程、坡度、坡向、土壤类型因子对土地利用变化空间格局的影响具有稳定性,反映人口结构的人口密度和城镇人口比重因子对土地利用变化的空间格局影响不存在显著差异,反映社会发展经济水平国内生产总值和固定资产投资对土地利用变化的空间格局影响不存在显著差异。

与前人[30-32]的研究相比,本研究在加入了反映社会经济的夜间灯光亮度因子,增加了土地利用变化的解释度。其次,本研究在单一因子解释度的基础上加入了交互探测和生态探测,前者用于解释在双因子交互影响下,交互因子对土地利用变化的影响,后者用于解释双因子对土地利用变化空间格局影响的差异,从因子交互作用和因子差异两个方面进一步探究土地利用变化的机制,完善了常规方法在因子交互作用影响机制和因子差异分析中存在的不足。

地理探测器适用于因变量为连续变量,自变量为离散变量,因子需要进行离散化处理,这是该方法在处理过程中的局限性:将土地利用动态度作为连续型因变量无法通过正负值反映土地利用的变化方向(无论正负,绝对值越大则土地利用变化活跃,反之则越稳定),各因子的离散化处理方法的选择、栅格分辨率、矢量格网的大小、样点的选取方法均对结果有一定影响,以上问题有待进一步研究,下一步应考虑通过控制变量的方式探讨不同的离散化策略对土地利用变化驱动力分析的影响。

4 结 论

本研究采用面向对象的分类方法对1995—2020年广州市土地利用类型进行分类,利用地理探测器对各要素类型的因子进行因子探测、交互探测和生态探测。

(1)在长时序(1995—2020年)城市土地利用变化的情景下,地理探测器模型具有较好适用性。广州市建设用地呈现“稳定—缓慢增加—剧烈增加”的趋势,而耕地呈现出“缓慢减少—稳定—大幅减少”的趋势; 林地和草地整体呈现出单调减少的趋势;水域面积前期呈现出上下波动状态,后期大幅增加;未利用地呈现出“大幅减少—缓慢减少”的趋势。

(2)在长时序(1995—2020年)情景下,土地利用变化不同时期驱动力存在以下规律:大部分的社会经济类因子对土地利用变化解释度强于自然地理类因子,但是人口密度和夜间灯光亮度值始终是影响土地利用变化的重要驱动因素,土壤类型因子在中后期的影响力增强;交互探测表明,各时期因子之间的交互作用均为双因子增强,交互因子对土地利用变化的解释度强于单因子解释度;生态探测结果表明,全局各要素(地形、气候条件、土壤类型、人口分布与结构和经济水平)之间对土地利用变化空间分布的影响均存在显著差异。