晚清新学制与现代伦理学的诞生

张 伟,杨 明

古代中国素以伦理文化发达著称,“伦理”二字亦见诸各类典籍。然而,因“一切精神界科学,悉以伦理为范围”,且“伦理学者之著述,多杂糅他科学说”,始终没有真正形成一纯粹伦理学[1](2)。直至晚清,作为一门有关“伦理”的知识体系或学科,即现代意义上的伦理学才得以初显。究其根源,这固然与近代中西、中日文化交流过程中域外伦理学说和学语的大量输入,以及传统伦理思想的式微不无关联。但就现实而言,晚清新学制的出台和实施,无疑对传统伦理思想走进“现代”,以及现代意义上的伦理学在中国的诞生起到了更为直接的推动作用①关于晚清新学制,学界多从教育学和历史学角度讨论其对近代中国教育发展以及经学传播的影响,很少关注其对现代伦理学的产生所起的直接推动作用;而关于现代伦理学的产生,学界以往多在“冲击—回应”的理论框架下阐释传统伦理思想近代转型的必要性,很少从学科史的角度讨论现代伦理学的产生问题。近年来,王泽应、黄兴涛等学者探讨了近代伦理教科书对现代伦理学产生的重要影响,但基于晚清新学制的相关研究仍相对欠缺。据此,本文试图从晚清新学制有关伦理教育的具体内容及相关史料探讨其对现代伦理学产生所起的直接推动作用。。进言之,正是晚清新学制的出台和实施,不仅将“杂糅他科学说”的传统伦理思想剥离出来纳入“伦理”一科,且为伦理教育正式进入官方教育体系,以及专业化、体系化的伦理知识的形成提供了合法性依据和制度性基础。

一、“以中国之伦常名教为原本”:新学制的设计观

经甲午一役,国人最终意识到中国落后挨打,非技不如人而是人不如人。于是,变革传统教育制度、大办新式学堂以培养济难瑰玮之才成为朝野上下有识之士的共识。《马关条约》签订不到半月,严复便撰文痛斥八股取士有锢智慧、坏心术、滋游手三害,“上不足以辅国家,下不足以资事畜。破坏人才,国随贫弱”[2](43)。隔年,李瑞棻在《请推广学校折》中直陈“非天之不生才也,教之之道未尽也”[3](141),遂建议自京师至各省府州县广设学堂,以新式教育育治国之才。戊戌时期,康有为、梁启超等维新人士多次奏请清廷废除八股、改革科举、整顿书院、兴办学堂以变通人才[4](62-130),并将其视为变法之要道亦多承继此种认识。庚子之乱后,培育济难御敌之才愈发迫切,加之甲午后新式学堂规模剧增,且多存在自定章程、科目与学时设置杂乱等问题,变革教育以及制定统一的学制加以规范,无论是从主观愿望还是从客观现实来看都已成为清廷不得不完成的一项急务。1902 年出台的《钦定学堂章程》(壬寅学制)和1904 年出台的《奏定学堂章程》(癸卯学制)便是这一时势下的产物。

因风俗、文字相似,加之路近省费、考察方便,壬寅学制作为首个由官方颁布的全国性学制主要仿日本学制而成①向日本学习的呼声自1890 年之后日渐高涨,但直至1898 年由姚锡光领队的第一个教育考察团才得以赴日考察并提交了《东瀛学校举概》的报告,后罗振玉、吴汝纶等人相继于1901 年和1902 年赴日全面考察其教育体系并提交了《扶桑两月记》《东游丛录》等报告。上述教育考察团的报告直接影响了新学制的制定。参见吕顺长:《晚清中国人日本考察记集成·教育考察记》(上),杭州大学出版社1999 年版。,设普通学与专门学两支。普通学分初等教育、中等教育、高等教育三段,蒙学堂、寻常小学堂、高等小学堂、中学堂、高等学堂(大学预科)、大学堂、大学院七级;专门学分实业学堂和师范学堂两种。从各类学堂章程的设学宗旨、科目设置、考核办法等具体内容来看,壬寅学制在“节取欧美日本诸邦之成法”[3](193)的同时,秉承了19 世纪60 年代冯桂芬提出的“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”[5](57)的基本理念。最能体现这一基本理念的,便是在壬寅学制下的各类各级学堂所设课程中,不仅有修身或伦理一科,且均排在诸科第一位置,而此科所授内容恰恰最能代表所谓的“中国之伦常名教”。不仅如此,《钦定京师大学堂章程》在“全学纲领”一章中,更是明确指出之所以如此安排的原因以及违背此理念的严重后果:

中国圣经垂训,以伦常道德为先;外国学堂于知育体育之外,尤重德育,中外立教本有相同之理。今无论京外大小学堂,于修身伦理一门视为他学科更宜注意,为培植人材之始基。

欧美日本所以立国,国各不同,中国政教风俗亦自有所以立国之本;所有学堂人等,自教习、总办、提调、学生诸人,自明倡异说,干犯国宪,及与名教纲常显相违者,查有实据,轻则斥退,重则究办。[6](544)

或因拟定仓促,或因汉满权力斗争之故②据罗惇曧所写的《京师大学堂成立记》记载,张百熙出任管学大臣后,大胆起用新人、外吏,且俸禄丰厚,羡慕嫉妒者众多,尤为旧人所恨。满人荣庆增为管学大臣后,同为管学大臣的张百熙渐被架空,无一事可办。参见舒新城:《近代中国教育史料》,中国人民大学出版社2012 年版,第88 页。,壬寅学制还未来得及付诸实践,旋即便被癸卯学制所取代并一直实施至清廷覆灭。作为壬寅学制的升级版,癸卯学制在分科办法以及各类各级学堂的课程设置和比重等方面作了进一步调整和细化,但“以中国之伦常名教为原本”或“以伦常道德为先”的基调始终未变且得到了进一步强化。1903 年11 月的《重订学堂章程折》述及新章程的立学宗旨时,就明确指出“至于立学宗旨,无论何等学堂,均以忠孝为本,以中国经史之学为基”[3](195)。这一宗旨在随后出台的《学务纲要》中则具体化为“以忠孝为敷教之本,以礼法为训俗之方,以练习艺能为致用治生之具”[3](198)。值得注意的是,在沿袭修身伦理课的同时,经学的重要性在癸卯学制中得到了实质性的提升,各类各级学堂不仅增加了读经的时间和内容,对读经步骤、教授方法甚至中小学堂学生每日何时读经以及每日每年应读经书的字数都作了详细的规定。之所以如此重视经学教育,除经学课程无碍西学这一原因外更在于:

外国学堂有宗教一门。中国之经书,即是中国之宗教。若学堂不读经书,则是尧舜禹汤文武周公孔子之道,所谓三纲五常者尽行废绝,中国必不能立国矣。学失其本则无学,政失其本则无政。其本既失,则爱国爱类之心亦随之改易矣。安有富强之望乎?[3](200)

将中国经书比作中国宗教,视读经讲经为立国之本、施政之基、富强之望,进而强化经学教育,表面上看似乎削弱了修身伦理课的地位(譬如高等小学堂由原先每周4 学时缩减至2 学时,中学堂由原先每周2 学时缩减至1 学时),但由于经学课所授内容与修身伦理课所授内容几乎重叠(多取自四书五经),因此,某种程度上也可以说重视经学教育的同时也强化了伦理道德的教育。这点一方面可从晚清史官恽毓鼎日记中“夫四书、五经,何者非修身,何者非伦理?吾不知此外更以何者为修身、伦理也”[7](250)的感慨得到明证;另一方面亦可从时人批评“今不明道德进化之理而犹株守古义……又况高等小学修身科所授之四书即同初级小学经学科所授之四书”,进而提出“删去讲经读经一科,将经籍要义归并修身科中”的建议中得到旁证[8]。

上述可见,作为晚清新政的重要构成部分,无论是停于纸面的壬寅学制还是付诸实践的癸卯学制,虽为“参考列邦”的产物,且在形式和内容方面具有某些“新意”,但归根结底还是为了维护伦常道德以巩固清廷的统治。然而,恰恰是新学制这样一种固执于“以中国之伦常名教为原本”的设计观,为伦理教育相关课程正式出现在官方教育体系和新式学堂中提供了合法性依据,从而在客观上为现代意义上的伦理学的诞生提供了成长空间。

二、修身伦理课:新学制下伦理教育的建制化

据熊月之研究,有关伦理教育的课程最早出现并集中于近代中国的教会学校。在1818 年基督教传教士马礼逊(Robert Morrison)开办的第一所中文学校英华书院(The Anglo-Chinese College)所开设的课程中就有“伦理哲学”一门[9](122-124)。与之相比,在甲午前后国人自办的新式学堂中,因“设学之宗旨专注重实用”[10](11),除张元济开办的通艺学堂等个别学堂设有“教化学”(后标注“西名伊特斯”,由此可知教化学即伦理学)一科外[4](255),鲜有关于伦理教育的课程出现。譬如,在被视为近代中国新式学堂之发端并且最早采用班级授课制的京师同文馆所拟订的八年课程计划中就无此类课程[11](71-72)。直至新学制出台后,有关伦理教育的课程才真正在全国各类新式学堂中作为一门正式科目确立下来。

在壬寅学制规划的整个教育体系中,各类新式学堂不仅均开设了与伦理教育相关的修身伦理课,且对各阶段修身伦理课的每周学时、课程内容、考核办法等作了明确规定。就学时言,自小学堂至大学堂每周逐级递减,由小学时的每周12 学时缩减到中学时的每周2 学时,再到大学时的每周1 学时。就内容言,自小学堂至大学堂课程的广度和深度逐级增加,由小学时的“宜选先哲前言往行平近切实者教之”到中学时的“当本《论语》《孝经》之旨趣,授以人伦道德之要领”,再到大学时的“考求三代汉唐以来诸贤名理,宋元明国朝学案,外国名人言行”。就考核方法言,考虑到修身伦理课的独特性,各类学堂均十分强调实践的重要性,且多以平日周知躬行而非临时表现加以核计。至于为何蒙学堂、小学堂、中学堂的课程名为“修身”,高等学堂、大学堂的课程名为“伦理”,或因时人已隐约注意到了“修身”与“伦理”之间的细微区别。譬如,在管学大臣张百熙看来,“伦理即修身……惟修身偏重私德,伦理兼及公德。小学既课修身,应如原定中学改课伦理”[12](65)。以今人眼光看,以“公”和“私”来界定“伦理”与“修身”之间的差异,无疑已隐约触及现代伦理学的部分实质。但从当时“修身”与“伦理”课实际所授的内容来看,除深浅不同以及增加外国名人言行外,两门课并无明显突出私德或公德一面。

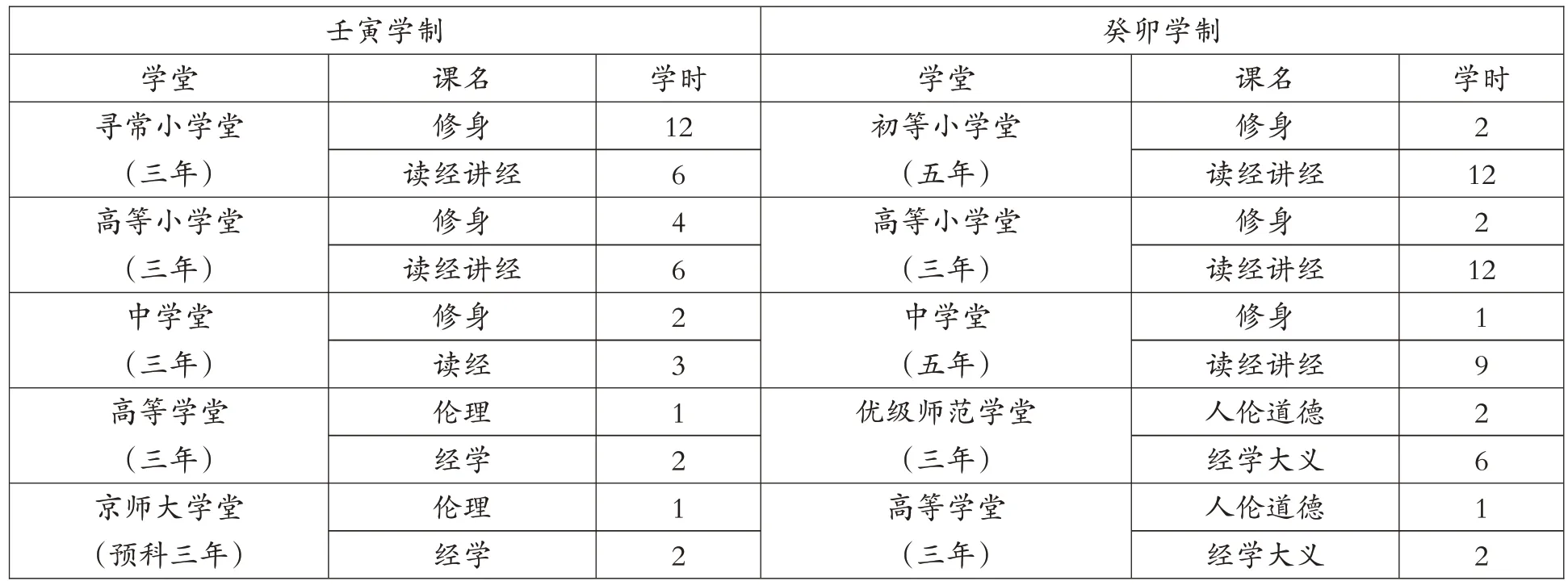

与壬寅学制相似,在癸卯学制规划的整个教育体系中,各类新式学堂同样开设了修身伦理课,有关学时、内容、授课方法的规定也更加详密。譬如,在课程内容上,中小学堂除了指定修读书目外还要求读有益风化的诗歌,高等学堂和师范学堂则对不同学科修读内容及顺序作了明确规定;在教授方法上,更是要求不同类型的学堂需根据学生认知和心理状况,采取或快或慢、或深或浅、或精或广的方法。与壬寅学制相比,癸卯学制最突出的变化是显著增加了大中小学堂经学课的学时,大幅度缩减了修身伦理课的学时(见表1)。这一显著变化主要与张之洞的设学思想紧密相关。张之洞向来重视经学,在戊戌时期写就的《劝学篇》中,就曾以“外国各学堂,每日必诵耶苏经,示宗教也。小学堂先习蜡丁文,示存古也。先熟本国地图,再览全球图,示有序也”[13](22-23)作比,强调读经讲经对于立国、强国、爱国、爱类的重要性;尔后又在《学务纲要》中进一步指出,新学保国粹、防流弊的第一要义就是读经,“中国之经书,即是中国之宗教”。由于癸卯学制的拟定实际由张之洞所操控,加之朝野舆论对于壬寅学制中经学课程的比重偏低,且新学(西学)多于旧学(中学)的状况颇有微词,“遂大加痛诋,如学堂章程课程之不善……若令学生翻阅将来所出人才真不堪设想”[14]。故在修订后的课程规划中,经学学时较之前有大幅的增加也就不足为奇了。但正如前文所言,由于经学课与修身伦理课所授的内容多有重叠,增加读经讲经的时间对伦理教育本身而言不仅没有实质性的损害,反而在客观上强化了伦理教育。

表1 壬寅、癸卯学制各级学堂中经学与修身伦理课的学时

除上述变化外,原先高等学堂和师范学堂所设的“伦理”一门亦改为“人伦道德”。课程名称的细微变化或许亦与张之洞紧密关联,因张之洞之前就有小学设“修身”、中学设“伦理”、高等学校设“道德学”的倡议,但“道德学”在壬寅学制规划的课程中并未出现。对此,《奏定高等学堂章程》的解释则是:“外国高等学堂均有伦理一科,其讲授之书名伦理学,其书内亦有实践人伦道德字样,其宗旨亦是勉人为善,而其解说伦理与中国不尽相同。中国学堂讲此科者,必须指定一书,阐发此理,不能无所附丽,以致泛滥无归。查列朝学案等书,乃理学诸儒之言论行实,皆是宗法孔孟,纯粹严谨;讲人伦道德者自以此书为最善。”[6](569)或许出于维护中学的地位,或许以示与西学的区别,才将课程名称由“伦理”改为“人伦道德”。

总体来看,新学制所规划的修身伦理课,尽管仍带有浓厚的传统道德教化色彩,课程内容亦与经学有着千丝万缕的联系,但与新学制出台前的状况相比,毕竟在整个官方教育体系中有了明确的课程名称、固定的学时、相对独立的教授与考核方法,且在内容上或多或少地触及了一些现代伦理学知识(如外国名人言行和一些新的伦理学语等),因此,一定程度上可以说,至少在形式上伦理教育或者一门有关“伦理”的学科,在新学制的推动下走上了建制化的道路。至于专业化、体系化的伦理知识的初步形成,则更多地由官方或私家编纂的教科书来完成。

三、伦理教科书:新学制下伦理知识的体系化

随着新学制下修身伦理课的普遍开设,以“三百千”等传统蒙养读物或“四书五经”这类科考经典为教本的格局逐渐被打破,而与修身伦理课名称相应的新式教科书越来越多地出现于各类新式学堂。据黄兴涛、曾建立不完全统计,1901—1911 年间国人翻译和自编的修身或伦理教科书就有98 种,其中翻译24 种,自编74 种[15](51-72)。以今人眼光看,这些教科书尤其是尚处草创阶段的自编教科书仍带有很强的“过渡”色彩,但已显现出与传统教本的巨大不同,即不仅在形式上依据学制年限和学生心理的不同采取了循序渐进的编排,且在内容上开始摆脱“杂糅他科学说”的弊病,进而呈现出专业化、体系化的态势。

因新式学堂急需教科书以定教学之次序,加之当时国人缺乏编纂教科书的经验,最先应用于修身伦理课的教科书多直接译自国外,其中又以日本为最。这样的现象也出现在政治学、经济学、法理学、地质学、化学、几何学等其他类型的教科书中[16](79)。对此,官方基本采取了支持的态度,《学务纲要》在述及外国教科书时便确立了“各种科学书,中国尚无自编之本”,可“选外国教科书实无流弊者暂应急用”[3](211)的基本原则。于国人而言,此类译自国外的伦理教科书,如井上哲次郎与高山林次郎的《伦理教科书》(樊炳清译)、元良勇次郎的《伦理学》(王国维译)、西额惟克的《西洋伦理学史要》(王国维译)等,最大的作用便在于使国人对现代意义上的伦理学有了一个初步的认知,并为自己编纂伦理教科书提供了范本。

与引进和翻译国外教科书相比,官方对伦理教科书的编纂给予了更大的支持。早在1902 年颁布的《大学堂编书处章程》所列七类中小学课本中就有修身伦理课本一类,且要求“修身为一书,伦理为一书,均略取朱子《小学》体例分类编纂”。“各门课本,拟分两项办法:一最简之本,为蒙学及寻常小学之用;二较详之本,高等小学及中学之用。”[17](333-334)新学制颁布后,魏光焘、瑞方等人更是奏请清廷效仿日本专门编发伦理教科书,以正人心、端士习、收人才。“中国近年学生,往往习于嚣张态肆,殆于圣贤根本,先未讲求,于蒙养之年,无以育成其孝弟忠信之气质。微臣愚见,拟请将中国经书、《小学》及日本所著伦理书互相参酌,择要编辑,定为《中国伦理教科书》。浅深二种,颁行各省,以为蒙小学堂课本。庶乎人心可正,士习可端,而后国家乃可收得人之效谨。”[18](47-49)当然,除专设机构编纂教科书外,官方对私家和各学堂教员自编教科书或讲义亦多加鼓励支持,如《学务纲要》就明文规定:

官编教科书未经出版以前,各省中小学堂亟需应用,应准各学堂各科学教员按照教授详细节目,自编讲义。每一学级终,即将所编讲义汇订成册,由各省咨送学务大臣审定,择其宗旨纯正,说理明显,繁简合法,善于措词,合于讲授之用者,即准作为暂时通行之本。其私家编纂学堂课本,呈由学务大臣鉴定,确合教科程度者,学堂暂时亦可采用,准著书人自行刊印售卖,予以版权。[3](211)

一定程度上可以说,正是由于官方的重视和支持,伦理教科书的编纂才从起初的无序阶段走上了规范化道路,并由此涌现出一批具有专业化、体系化特征的伦理教科书,如张鹤龄的《京师大学堂伦理学讲义》(1902)、刘师培的《伦理教科书》(1905)、姚永朴的《中等伦理学》(1906)、陆费逵的《伦理学大意讲义》(1908)、刘登瀛的《伦理讲义》(1908)、蔡元培的《中国伦理学史》(1910)、张纯一的《世界的个人主义伦理学》(1911)等。就内容的专业化、体系化程度以及对后世伦理学的影响而言,刘师培的《伦理教科书》和蔡元培的《中国伦理学史》当属其中的佼佼者。

在唐凯麟、王泽应看来,刘师培的《伦理教科书》“标志着独立化的中国伦理学科的正式产生和形成”;而蔡元培的《中国伦理学史》则“标志着中国伦理思想史学科的诞生”[19](32-38)。细读二书,唐、王所言并不为过。《伦理教科书》分上下两册(每册36 课),全书虽然只有6 万字左右,却对伦理之义、伦理之起源、中国伦理学之派别、个人伦理、家族伦理、社会伦理等基本问题,以及知、情、意、德、才、道、义、权利、义务、身心、人性、良知、正义、仁爱等基本概念作了系统论述。其中很多观点,在当时无疑具有拨云见日之效,即便今日读来仍具相当学术价值。譬如,在刘师培看来,“‘伦理’者,犹言人人当守其为人之规则,而各遵守其秩序耳”[20](128)。在内容上,伦理可分为对于己身之伦理、对于家族之伦理、对于社会之伦理、对于国家之伦理、对于万有之伦理①刘师培的这种分类可谓经梁启超转手而致。梁在介绍日本中学伦理学时,就指出其所授内容主要有对于自己之伦理、对于家族之伦理、对于社会之伦理、对于国家之伦理、对于人类之伦理、对于万有之伦理。参见梁启超:《东籍月旦》,《饮冰室合集》(文集第二册),中华书局2017 年版,第367 页。。在起源上,伦理并非儒家所言“为天所设,且谓生民之初,即有伦理”[20](131),而是人类社会进化的产物。诸如此类,不一一赘述。尤为值得一提的是,刘氏彼时已注意到心理学与伦理学二者之间的密切关系,指出“心理学者,就思之作用,而求其原理者也;伦理学者,论思之作用,而使之守一定之轨范者也”[20](144-145)。故“不明心理之作用,不能知伦理之起源”[20](127)。由此,从心理学的角度进一步阐述了中国社会伦理不发达的原因,以及私德与公德二者相互衔接的可能[20](239-242)。这在当时国人自编的诸多伦理教科书中可谓凤毛麟角、独树一帜。

与《伦理教科书》侧重伦理学原理不同,《中国伦理学史》作为中国第一本伦理学史著作,在“绪论”部分不仅直接指出修身书与伦理学的区别在于前者“示人以实行道德之规范者也”,后者“以研究学理为的”;且进一步指出伦理学与伦理学史的差异所在,即“伦理学以伦理之科条为纲,伦理学史以伦理学家之派别为叙”,“伦理学者,主观也,所以发明一家之主义者也……伦理学史者,客观也。在抉发各家学说之要点,而推暨其源流,证明其迭相乘除之迹象”[1](1)。据此,该书着重梳理和阐述了自先秦至明末的伦理思想(尤其是儒家)及其发展轨迹。全书将中国伦理思想分为先秦创始时代、汉唐继承时代、宋明理学时代三期,选取各期具有代表性人物的观点,围绕一些重要范畴(如天、性、仁、义、孝、善、恶、欲、情、道、教、敬、诚、理、心等)作了某种类似概念史的研究。因此,蔡元培的《中国伦理学史》一书除第一次向世人勾勒出中国传统伦理思想的整体轮廓外,更开辟了国人伦理学研究的一个全新领域——伦理学史——并展现出一种全新的研究范式。可以说,无论从学理层面还是从方法论角度来看,蔡氏的《中国伦理学史》一书对后世伦理学的发展和影响可谓巨大深远。

在此,需特别提及的是《伦理教科书》与《中国伦理学史》二书虽各有侧重且书写体例不同,但在具体写作过程中均“以西方伦理学观念和方法整理评断中国传统伦理学说、吸收西方伦理原理来完善中国伦理学、以传统的体用方法和现代的知先行后来建构纯粹意义上的中国伦理学教材,为建构独立化科学化的中国伦理学做出了自己的求索和贡献”[21](113-119)。如刘师培以《大学》中的正心、诚意、修身比附个人伦理,以齐家比附家族伦理,以治国、平天下比附国家和万有伦理,视杨学为西方利己主义,视墨学为西方利他主义[20](128,244);蔡元培以唯物论裁定王充思想,以唯我论裁定魏晋清谈,以唯心论裁定陆王心学[1](61,69,95),等等。此类以西释中或中西相互发明的现象亦普遍存在于这一时期国人编纂的其他伦理教科书中。今日看来,这些迹象一方面固然可视为时人主动以西学接榫传统伦理思想,以求其延续和发展的一种自觉和努力,但另一方面也显示出在中西文化相互激荡的晚清,传统伦理思想已无法故步自封,更不可能自我更新,适时适势地变革或转型已是不可抗拒的历史潮流。

综上可见,如果说新学制下修身伦理课在新式学堂的普遍开设在形式上为现代伦理学在中国的诞生揭开了序幕的话;那么,新学制下伦理教科书的编纂及其内容的专业化和体系化则实质性地促成了作为一门知识体系或学科的现代伦理学在中国的生成。

结语

1912 年2 月,清廷宣布退位,癸卯学制亦随之寿终正寝,取而代之的是由1912 年至1913 年相继颁布的各类学校令和学校规程所构成的壬子癸丑学制。除清廷最为重视的经学一科被废除,以及教科书中不符合“共和”宗旨的内容被删除这样一些显著的变化外[17](209),癸卯学制所规划的学校系统和课程体系在民国初期大部分得以保存和延续。在“注重道德教育,以实利教育、军国民教育辅之,更以美感教育完成其道德”[20](223)的新教育宗旨引导下,伦理课在大中小学校得以继续展开,原先编纂的伦理教科书亦不断得到修订和重版,并冠之以“新”或“共和国”等字样进入学堂,伦理学的发展随之进入一个新的时期。时至今日,经过几代人的努力,现代意义上的伦理学在中国早已呈现出蓬勃发展之势,“成为哲学社会科学领域中的一门显学”[22]。然而,无论从学术史还是学科史的角度来看,在中国“伦理学有一个漫长的过去,却只有一段短暂的历史。所谓‘漫长的过去’,是就伦理思想与儒学的渊源而言……所谓‘短暂的历史’,则是伦理学作为新兴现代的学科,其为时甚为短暂”[23](131)。在“漫长”与“短暂”,“过去”与“现代”之间,可以说正是晚清新学制下伦理教育的普遍开展和伦理教科书的编纂,以及在这一过程中初步建立起来的伦理术语和知识体系,为现代意义上的伦理学在中国的诞生奠定了基础,也为中国传统伦理思想由“过去”走进“现代”搭建了桥梁。