消费者价格敏感度对大数据杀熟的抑制作用

杨小杰,汪昱妃 ,姚 璠

西华大学:a.应急学院;b.国际经济与管理研究院,四川 成都 610039

引言

随着信息技术的飞速发展,互联网消费平台大量涌现。各类网络消费平台因其产品(或服务)覆盖面广、交易成本低、中间环节少且操作简便等特点,吸引了大量的用户。与此同时,人工智能、机器学习与大数据分析等技术的结合极大地提高了平台收集、存储和挖掘顾客信息的效率[1]。通过对用户进行精准细分,平台运营商可以对产品或服务进行差异化定价,即市场经济中由来已久的价格歧视策略[2],如旅游行业中针对不同客户群体制定不同的门票价格、零售行业中为VIP 客户提供折扣价格等。传统的价格歧视一般是企业根据顾客类型、产品类别、消费时间或消费渠道等特征进行市场划分,然后针对不同的细分市场进行区别定价[3],具有公开透明的特点,顾客在完全知情的背景下进行购买选择。与传统价格歧视相比,平台经济下的价格歧视往往具有隐蔽性。例如,大数据杀熟就是平台根据顾客的交易记录、搜索历史等信息对同种产品或服务进行差别定价,或者新老顾客在同一平台购买相同产品时实际支付的价格存在差异等。北京市消协对互联网消费大数据杀熟问题的调查结果显示,86.91% 的受访者表示其有过被大数据杀熟的经历,其中网络购物中的大数据杀熟问题最多。

大数据杀熟立足于算法和系统后台的自动判定,具有伪装性、欺骗性[4]。一方面,平台出于私利对老顾客进行杀熟会损害其权益[5];另一方面,平台掌握顾客个人信息可能会引起隐私泄露问题。尽管当前反对大数据杀熟的呼声日益高涨,现实情况却是当面临平台大数据杀熟时,并非所有的顾客都会采取反制行为,一些顾客仍会继续进行平台消费[6],比如网约车平台被曝“杀熟”后,其用户量仍持续增长。由此可以看出,在大数据杀熟的背景下,顾客反制大数据杀熟的行为并不符合预期。基于此,本研究拟采用效果层次理论,研究平台顾客的消费感知价值对其反制大数据杀熟行为的影响作用,检验顾客对杀熟的反对态度是否发挥了中介作用,并在此基础上探索反制大数据杀熟行为的路径。

1 文献综述

1.1 关于大数据杀熟的研究概况

朱程程认为,大数据杀熟在某些情形下符合消费欺诈的构成要件,是对顾客公平交易权与隐私权的严重侵犯[7]。因此,如何反制平台大数据杀熟成为学术界的热点问题,目前学术界主要从法律、技术和博弈等层面对反制大数据杀熟进行研究。在法律方面,廖建凯认为,我国现行法律很难认定大数据杀熟的法律性质,传统的消费者权益保护法律法规难以规制平台大数据杀熟[8]。邹开亮、刘佳明则认为,不断完善、细化《消费者权益保护法》相关规则是规制大数据杀熟现象的有效途径[9]。邹开亮、彭榕杰则建议在法律层面上将大数据杀熟定性为“价格欺诈行为”,对此应建立里应外合的监管机制,畅通《价格法》与《消费者权益保护法》衔接互动的消费者权益保护路径[10]。在技术方面,刘慧认为技术进步既能促成平台大数据杀熟,同时也能提供反制平台大数据杀熟的方案。刘慧设计了基于Python 的对抗系统以混淆平台对用户浏览和购买记录的数据收集,并在用户退出后清除缓存的Cookies 信息,从而模糊平台对用户画像的构建[11]。Brickell 等认为,可信计算集团(TCG)提出的直接匿名认证方案(DAA),可以使顾客安全地访问平台,同时不会泄露顾客隐私[12]。在市场博弈方面,学界目前对是否应该就大数据杀熟进行严格监管仍存在争论。余得生等通过构建动态演化博弈模型分析后认为:在大数据杀熟背景下,顾客对商品或服务的评估价值会影响顾客决策[13]。潘定等认为,降低监管成本、提高惩罚力度、增强顾客维权意识和提高监管效率可以有效地反制企业大数据杀熟[14]。但邢根上等构建的由电商企业与政府组成的演化博弈模型却表明,长期的严格监管虽然能够反制大数据杀熟,但需要耗费大量政府资金[15]。

1.2 关于消费感知价值的研究概况

市场营销学将消费视为顾客的主观体验过程,老顾客的忠诚度与粘性证明价格并不是顾客选购商品的唯一标准。顾客进行消费决策考虑的是“顾客感知价值”,即总效用和总成本的权衡[6],也即顾客在使用产品并得到价值增值后与产品生产商之间的情感联系[16]。目前,相关研究主要集中于消费感知价值对顾客、企业的影响。何建民等基于全过程、全要素的视角认为顾客感知价值对顾客满意有直接、正向的影响[17]。刘辉等基于调查统计分析认为,顾客感知价值对重复购买意愿有重要影响[18]。郑文清等通过构建结构方程模型进行实证研究,发现顾客感知价值对于形成品牌忠诚具有显著的正向作用[19]。

至于消费感知价值的衡量维度方面的研究,刘敬严从功能价值、情感价值、社会价值三个维度来衡量感知价值,进而讨论其对关系质量的作用机理[20]。李宗伟根据产品感知价值、服务感知价值和社会感知价值三个维度,构建了在线购买决策影响模型[21]。Sweeney 等则以耐用消费品为研究对象,提出顾客感知价值包括功能价值、情感价值、社会价值和感知成本四个维度[22]。

综上,已有的大数据杀熟相关研究大多是从第三方的视角研究对杀熟的监管与治理以及如何从技术上对其实现反制。区别于以往研究,笔者拟从消费者的视角研究顾客在平台上的消费感知价值是否会影响其采取反制杀熟的行为。另外,考虑到在平台经济下,顾客的消费感知价值呈现新特征,本研究将从平台、顾客、产品的角度思考衡量平台顾客消费感知价值的三个维度,包括平台的网络口碑、顾客的平台依赖以及产品差异。以此为基础,笔者基于效果层次理论,深入研究顾客的消费感知价值对大数据杀熟反制行为的影响机制与作用机制。

2 理论和假设

效果层次理论认为,认知、态度和行为三者之间相互影响,其中:认知是顾客搜寻和评价关于某些品牌和零售渠道的信息的过程[23],态度是顾客的主观情感,而特定的认知会导致某种情感和行为倾向[24],即顾客认知会通过影响其态度进而影响行为。在平台大数据杀熟的背景下,认知即平台顾客的消费感知价值,态度即平台顾客对大数据杀熟的看法。由于大数据杀熟会损害老顾客的权益并且可能引起隐私问题[5],因此,本研究只考虑顾客对大数据杀熟的反对态度。行为即平台顾客在面临大数据杀熟时采取的反制行为。

2.1 平台顾客的消费感知价值对大数据杀熟反制行为的影响

本研究采用平台的网络口碑、顾客的平台依赖以及产品差异三个维度来衡量平台顾客的消费感知价值。网络口碑是指为了分享、帮助或促使顾客产生购买决策而产生的网上信息,是顾客对产品或服务形成认知的重要依据。钱秋兰从多个维度全面分析网络口碑对顾客行为的影响,发现负面的、虚假的、形式单一的、商家式口碑及口碑数量少和评分低的网络口碑都易转移消费者的购买[25]。平台依赖是指顾客对平台消费的体验感受、偏好和信任。谭娟认为,由于平台消费的便利性,顾客会逐渐产生对平台消费的偏好或依赖,这可能使他们难以意识到大数据杀熟,或者即便意识到了也不愿意转移到线下消费[26]。对于产品差异,韩飞、于洪彦认为,如果平台间的产品差异较大,顾客会花费更多精力比较这些差异,从而降低对价格的关注度[27]。基于此,笔者提出以下假设:

H1:平台顾客的消费感知价值会负向影响其对大数据杀熟的反制行为,即在平台消费的感知价值越低,顾客采取反制大数据杀熟的行为越积极;

H1a:网络口碑越差,顾客反制大数据杀熟的行为越积极;

H1b:平台依赖越弱,顾客反制大数据杀熟的行为越积极;

H1c:产品差异越小,顾客反制大数据杀熟的行为越积极。

2.2 平台顾客的消费感知价值对顾客态度的影响

当前,学术界对顾客态度是一元还是多元争论不断,传统研究认为态度是一元化的,而矛盾性态度研究则提出态度是二元化的[28],即对于同一事物正面和负面的评价可以同时存在。虽然平台掌握数据在一定条件下可以提高顾客的消费体验,但是就大数据杀熟本身而言,老顾客遭到平台杀熟必定会使其遭受福利损失。因此,本研究认为,面对平台大数据杀熟,顾客的态度是单一的,即对大数据杀熟持反对态度。顾客态度会受到消费价格感知的影响,王影等通过研究移动短视频感知价值对消费者行为选择的影响机制,认为消费者通过移动短视频产生的用户态度的中介效应显著[29]。陶晓波等通过对精细处理可能性模型的拓展,研究了网络负面口碑对消费者态度的影响机理[30]。以此为基础,本研究提出如下假设:

H2:平台顾客的消费感知价值负向影响其对大数据杀熟的反对态度,即在平台消费的感知价值越低,顾客对大数据杀熟的反对程度越强;

H2a:网络口碑越差,顾客对大数据杀熟的反对态度越强;

H2b:平台依赖越弱,顾客对大数据杀熟的反对态度越强;

H2c:产品差异越小,顾客对大数据杀熟的反对态度越强。

2.3 顾客态度对大数据杀熟反制行为的影响

消费心理学认为,顾客的态度能够影响其消费行为[31]。比如王国猛等考察环境态度对环境价值观和绿色购买行为的中介效用,认为环境态度对绿色购买行为具有显著的正向影响[32]。周峰认为消费者是影响转基因食品发展的重要因素,了解消费者的态度对于预测转基因食品的市场前景十分重要[33]。胥琳佳将社会心理学的经典理论TRA 模型引入品牌国际传播中,探讨品牌信息对消费者态度和行为的作用机制,验证了跨国品牌中消费者态度通过意图影响其行为[34]。以此为基础,本研究提出如下假设:

H3:顾客对“杀熟”的反对态度正向影响其反制“杀熟”的行为,即顾客对大数据杀熟的反对态度越强,其反制大数据杀熟的行为越积极。

2.4 顾客态度的中介作用

本研究进一步明确平台顾客的消费感知价值对大数据杀熟反制行为的影响机制,认为有以下三种可能的作用机制:①平台顾客的消费感知价值直接影响反制大数据杀熟的行为;②平台顾客的消费感知价值通过影响顾客态度间接影响反制大数据杀熟的行为,即顾客态度发挥中介作用;③前两种作用机制同时存在。以此为基础,本研究提出如下假设:H4:顾客对大数据杀熟的反对态度在平台顾客的消费感知价值与反制大数据杀熟的行为间起到中介作用。本研究的理论框架如下图1 所示。

图1 消费者价格敏感度对大数据杀熟的抑制行为作用机制理论框架图

3 实证分析

3.1 数据收集

笔者采用问卷调查收集调研数据,在线上问卷平台共发放500 份问卷,回收486 份问卷,剔除数据内容不全和存在规律性答题的问卷后得到有效问卷446 份,问卷的有效回收率为89.2%。在有效样本中,男性占比27.8%,女性占比72.2%;在年龄方面,25 岁以下、26~35 岁共占比89.2%;在学历方面,本科学历占比73.9%;在职业方面,以在校生和公司职员为主,累计占比达85.8%。总体而言,收集的样本特征与平台顾客基本特征相符,样本具有代表性。

3.2 变量测量

本研究涉及的变量均有较为成熟的量表,笔者只是在成熟量表的基础上进行了一定的修改。本研究的主要变量均采用Likert5 点量表测量,其中“1”表示完全不符合,“5”表示完全符合;相关变量包括平台顾客的消费感知价值、顾客态度以及顾客反制大数据杀熟的行为。在调查问卷中,笔者就网络口碑设计了4 个题项,如“我认为电商平台的网络评价真实可靠”,该量表的α 系数为0.832;就平台依赖设置了3 个题项,如“我有偏爱在某家电商平台消费的习惯”,该量表的α 系数为0.722;就产品差异也设置了3 个题项,如“我认为电商平台同类型的产品和服务差异大”,该量表的α 系数为0.747。同时,本研究借鉴姜岩的测量量表,就顾客的反对态度设置了3 个题项,如“我作为某电商平台的会员却比新客户花更多钱,会感到愤怒”,该量表的α 系数为0.735[35]。另外,本研究借鉴陈晔等的测量量表,就顾客对大数据杀熟的反制行为设计了5 个题项,如“我会向有关部门举报电商平台的‘杀熟’行为”,该量表的α 系数为0.883[36]。一般而言,Cronbach’s α 系数在0~1 之间、系数为0.7~0.8 表示量表具有相当的信度,系数为0.8~0.9则说明量表信度非常好。从上述分析可以看出,笔者采用的量表具有较好的内部一致性。

3.3 数据分析

3.3.1 验证性因子分析

笔者使用Amos 24.0 构建验证性因子分析模型并测试各题项能否有效反映其对应的变量,最终剔除效度不高的题项。验证性因子分析结果如表1 所示,各变量的CR 值介于0.7~0.9 之间、AVE 值介于0.5~0.9 之间,说明变量的测度效果较理想。为了使平台依赖和产品差异两个变量的AVE 值达标,本研究根据验证性因子分析情况,剔除了平台依赖的第1 个题项以及产品差异的第2 个和第3 个题项。

表1 验证性因子分析结果

3.3.2 区分效度分析

本研究通过区分效度分析来检验各变量是否有明显差异,结果如表2 所示。从表2 可以看到,各变量与其他变量之间的相关系数均小于该变量AVE 的平方根,表明变量之间的区分效度较好。

表2 区分效度分析结果

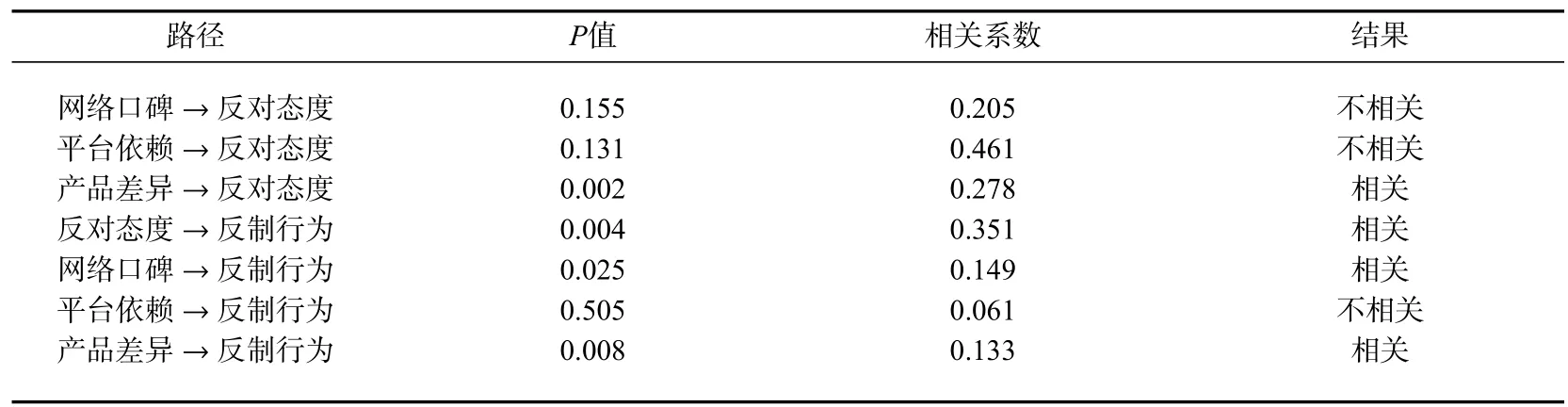

3.3.3 相关性分析

表3 是各变量之间相关系数的统计分析结果。由表3 可知,产品差异与顾客对大数据杀熟的反对态度显著负相关(r=-0.466,p〈0.01);顾客对大数据杀熟的反对态度与反制大数据杀熟的行为显著正相关(r=0.277,p〈0.01);网络口碑与顾客对大数据杀熟的反制行为显著负相关(r=-0.205,P〈0.05);产品差异与顾客对大数据杀熟的反制行为显著负相关(r=-0.349,P〈0.01)。除此之外,其他变量之间没有显著的相关关系。该相关性分析结果为后续假设验证提供了必要支持。

表3 反对态度下的变量相关性分析结果

3.3.4 假设检验

本研究通过建立平台顾客的消费感知价值、顾客态度、顾客对大数据杀熟的反制行为三个变量的影响路径以确立并检验假设模型。由于结构方程模型既可以验证假设模型中变量间的作用机制,也可以检验模型拟合数据的适配度[37],故本研究利用Amos 24.0 来构建结构方程模型。模型拟合结果如表4 所示,说明假设模型的整体拟合度良好。同时,本研究通过构建SEM 进行路径分析,结果如表5 所示。总体而言,模型的拟合指标基本达到要求,个别指标虽低于理想数值但可以被接受,通过上述分析,本研究看到:一是平台顾客的消费感知价值对大数据杀熟反制行为产生影响的路径系数为-0.331,且在0.01 的水平下显著,说明平台顾客的消费感知价值负向影响顾客反制大数据杀熟的行为,即H1成立。二是网络口碑对大数据杀熟反制行为产生影响的路径系数为-0.253,且在0.01 的水平下显著,说明网络口碑越差,顾客对大数据杀熟的反制行为越积极,即H1a成立。三是产品差异对大数据杀熟反制行为产生影响的路径系数为-0.052,且在0.05 的水平下显著,说明产品差异越小,顾客对大数据杀熟的反制行为越积极,即H1c成立。四是平台顾客的消费感知价值对顾客反对态度的影响路径系数为-0.238,且在0.05的水平下显著,说明平台顾客的消费感知价值负向影响顾客对大数据杀熟的反对态度,即H2成立。五是产品差异对顾客反对态度产生影响的路径系数为-0.215,且在0.05 的水平下显著,说明产品差异越小,顾客对大数据杀熟的反对态度越强烈,即H2c成立。六是顾客的反对态度对反制行为产生影响的路径系数为0.250,且在0.01 的水平下显著,说明顾客对大数据杀熟的反对态度正向影响对大数据杀熟的反制行为,即H3成立。除上述路径外,平台顾客的消费感知价值、顾客态度、对大数据杀熟的反制行为这三个变量间的影响路径均不显著。

表4 整体拟合系数

表5 结构方程路径系数

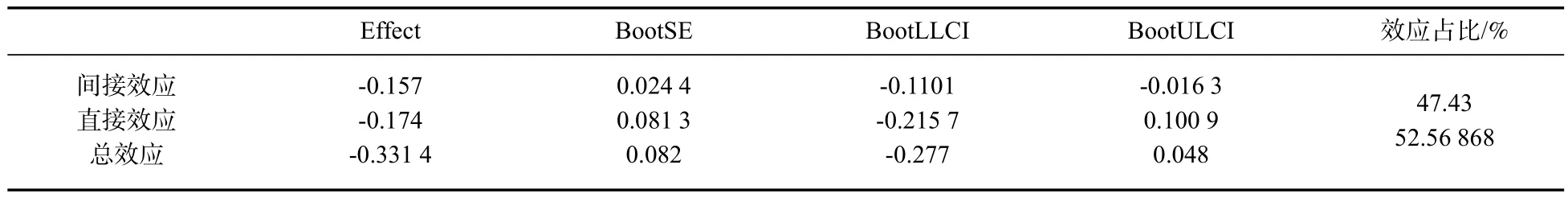

基于上述结果,本研究继续验证顾客反对态度是否在平台顾客的消费感知价值对大数据杀熟反制行为的作用机制中发挥中介效应,结果如表6 所示。从表6 可以看到,平台顾客的消费感知价值显著影响其对大数据杀熟的反制行为,总效应为-0.331,而通过反对态度影响顾客对大数据杀熟反制行为的间接效应为-0.157。因此,本研究认为,在平台顾客的消费感知价值对大数据杀熟反制行为的作用机制中,顾客反对态度发挥部分中介效应,即H4成立。

表6 反对态度的中介效应检验

从表7 可知,顾客反对态度在平台顾客的消费感知价值和大数据杀熟反制行为之间的间接效应显著,具体情况是:间接效应为-0.137,抽样次数为5 000 次,95%的置信区间为[-0.274,-0.063],区间内未包含0。该结果验证了中介效应的存在。

表7 Bootstrap 取样结果

4 研究结论

目前,平台经济大数据杀熟因其普遍性和危害性,引起了学术界的广泛关注。已有研究大多从平台经济的外部因素(如政府监管、技术手段等)探讨如何规制大数据杀熟。本研究通过分析平台顾客的消费感知价值对大数据杀熟反制行为的影响以及顾客态度在两者之间的中介效应,发现平台顾客反制大数据杀熟行为的积极程度会受到其消费感知价值的影响,即当平台的网络口碑越差、平台产品的差异性越小,顾客对大数据杀熟的反制行为越积极,但顾客对平台的依赖程度与其反制行为没有直接联系。由此可见,如果平台企业改善其网络口碑、扩大平台间的产品差异,就能达成顾客与平台的双赢,即:既提升顾客的消费感知价值,又获得更大的盈利。