浅论山水人物绘画对寿山石雕刻的影响

摘要:我国的山水人物绘画历史悠久、源远流长,具有独到的审美理念和表现形式,是中国文化、传统美学的重要体现。在其发展过程中,涌现出了一大批优秀画家,诞生无数经典之作。而从某种程度上来说,山水人物绘画的技法、风格、理念等,亦深刻影响着寿山石雕刻的创作,本文将就此展开阐述。

关键词:山水人物绘画;寿山石雕刻;创作影响

山水人物绘画是中国传统文化的重要组成部分,其既有自然美和艺术美的纯艺术追求,也蕴含文人以山为德、以水为性的内在修为。随着时代的发展,山水人物绘画在当下被赋予了新的文化内涵及表现形式,并且成为当代文化建设中提升审美情趣、文化品位与艺术修养的重要资源。而寿山石雕刻作为福建福州的传统工艺美术门类,早在2006年就被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。在长达1500多年的发展过程当中,寿山石雕刻从传统走向当代,受到中国画、书法、雕塑等艺术门类的深刻影响,再经过一代代寿山石雕刻艺人的不断传承与创新,而今技法十分成熟,涵盖了圆雕、浮雕、薄意、镂雕、链雕、镶嵌、钮雕等。

从某种程度上来说,山水人物绘画的技法、风格、理念等,对寿山石雕刻创作产生了深刻的影响,本文就此展开阐述。

一、山水画对寿山石雕刻创作的影响

山水画是中国传统绘画当中重要的画科,乃以描绘山川自然景色为主的绘画。山水画在我国绘画领域中占有重要的一席之地,大体可分为青绿山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水和没骨山水等类别,是东方绘画范畴中极富特色的艺术品类,代表画家有展子虔、王维、范宽、张宏等。长久以来,山水画艺术渗透到中国传统艺术创作当中,对寿山石雕刻创作有着潜移默化的重要影响。

在山水画中,无山石不成畫,石块有聚合、分散之别,山体并非由简单的石块堆积而成,山则有蜿蜒起伏的走向。山水画技法中有一句名言“石分三面,树分四枝”,“三面”是指石头的体积感,这种体积感在画家眼中是可以感觉得到的,只是其表现方式用的不是分面法,而是按照结构塑造的勾勒法。画家画石头,一般先两三笔把轮廓勾勒好,然后再一两笔“破”之。轮廓包含了石头的结构,而“破”的用笔,则是按石头凸起的体积,按结构使它突出。如果每一块岩石都只有外轮廓的描绘,那么画面将过于平铺,毫无立体感;“树分四枝”指的是树的形态四面都可见,不但可以看到左右、前面的树枝,还能够透过树叶看到后面的树枝。因此,在国画当中绘制山石,要运用笔墨线条来表现不同纹理的山石,重点突出石块的立体感。这种创作方法运用在寿山石上,则体现在对石材采用的刀法有深有浅,布局严谨、取巧得当,巧妙利用原石色层,让作品中的山水元素能够层层递进,形成鲜明的层次对比。通过作品主题元素的变化,让作品结构更加立体、有透视感。

中国山水画的产生受道家思想影响,追求素朴自然、简洁静谧的意境,因此山水画多以水墨表现为主,以色彩为辅。从古至今,经过无数画家的不懈探索,山水画创作呈现出百花齐放的繁荣景象,作品中蕴含着中国文人的价值观、思想观、世界观和审美观。山水画所营造的“山性即我性,山情即我情”之意境,不仅是对秀美山川的描绘,还表达了画家对理想境界的追求,是超脱于世俗社会的心灵寄托。寿山石雕刻创作亦是如此,充分参考了传统的山水画元素,甚至可以说寿山石雕刻就是立体的山水画。比如薄意,这是寿山石雕刻一种独特的表现技法,雕刻层薄而富有画意。传统薄意追求画趣和意境,凡绘画所囊括的,人物、花鸟等均有所涉及,而山水题材在薄意中所占比重甚巨,重在表现人与自然的和谐共融。其中最具代表性的便是林清卿,他是西门派薄意技法的代表人物,从小就对寿山石雕有着浓厚的兴趣。起初薄意技法在林清卿手中并不是很成熟,他自感艺术功底薄弱,为了专攻薄意,带着更大志向,暂放雕刀,转而拜师学习中国画。数年之后,林清卿回归寿山石雕刻,重新拿起刻刀,以刀作画,将中国画融入薄意雕刻之中,创造出了后人难以超越的诗意浪漫意境。他的薄意雕技的一大特色是“因材施艺,巧掩瑕疵”,凡石料色泽愈杂、裂纹愈多,他的构思就愈见奇巧。刀法纯熟独到、灵活多变,追求“文人画”意境,作品清新雅致、意境深幽、妙趣横生,不仅工艺精湛,且充分传达出艺术表现的感染力,极具材质美、工艺美和意境美,真是令人惊叹。比如他的田黄石“秋江送归图”薄意扁章,形制规整,裁切方正,内里则带有桂花黄意,乌鸦皮色泽弥漫晕开,柔和自然,如同中国传统水墨山水一般,别有一番韵味。作者借此纹理巧色,将其雕刻为“秋江送归图”薄意扁章,以灰黑巧色雕刻为江岸高树,枝叶蓊郁,树干横斜,仿佛以水墨勾勒,以水墨点染一般,令画面充满了江水的湿润气息。树荫之下,一叶扁舟缓缓顺水流过,半隐半现于山石之后,船上舟子摇橹,江岸边三五好友或闲坐远眺,或躬身作揖,可知其依依不舍之情。整件作品清新恬淡,又极富故事性,余味悠长,颇可细品。

二、人物画对寿山石创作的影响

人物画的出现,较山水画、花鸟画等为早,包含道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等。一幅人物画之所以能打动人,主要在于传神,人物形象的神韵要依靠笔墨语言来传达。早期诞生了不少人物画的精品力作,如东晋顾恺之的《洛神赋图》、五代南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》、北宋李公麟的《维摩诘像》、南宋李唐的《采薇图》等,数不胜数。到了元明清时期,虽然较多的画家转变创作方向,寄情于山水、花鸟,但仍有不少画家致力于接触社会,关心国家大事,通过人物画来表达心境,如明代的陈洪绶、清代的任伯年便是其中的杰出代表。当代的人物画则在继承传统技法的同时,恢复了魏晋、唐宋人物画写形传神的光辉传统,塑造了许多有血有肉、有时代气息的人物形象,而且在语言上有新的突破和拓展,给人以强烈的艺术感染和精神鼓舞,从而成为中国现代文化生活中不可或缺的重要艺术形式。因此,人物画的创作同样深刻影响着寿山石雕刻。

有人说过:“画人物,先要有内景应真,神韵现前,感而遂通,而后方可形于笔墨。”寿山石雕刻也是如此。好的寿山石雕刻通常包含了材料美,工艺精湛,气韵卓绝,特别是寿山石雕中的人物雕刻更是讲究人物气韵、气质的体现。而气韵、气质也不是凭空形成的,乃是对于线条、人物情态间的瞬间捕捉、造型上的每一个细节、每一个因素所综合构成的。表现人物的气韵、气质,听起来有点抽象,其实,放在寿山石雕来着眼,简单地说就是要使作品“活起来”。一位演员,若仅凭面部表情就能让人看到他的情绪,甚至内心情感的波动,这是表演艺术的神韵。同样的道理,画家或者匠人把心中所理解的人物神韵通过绘画或者雕刻表现出来,使所刻画的形象能传递出人物内在的感情,才能触动人心,这就是文人审美的“神韵”。

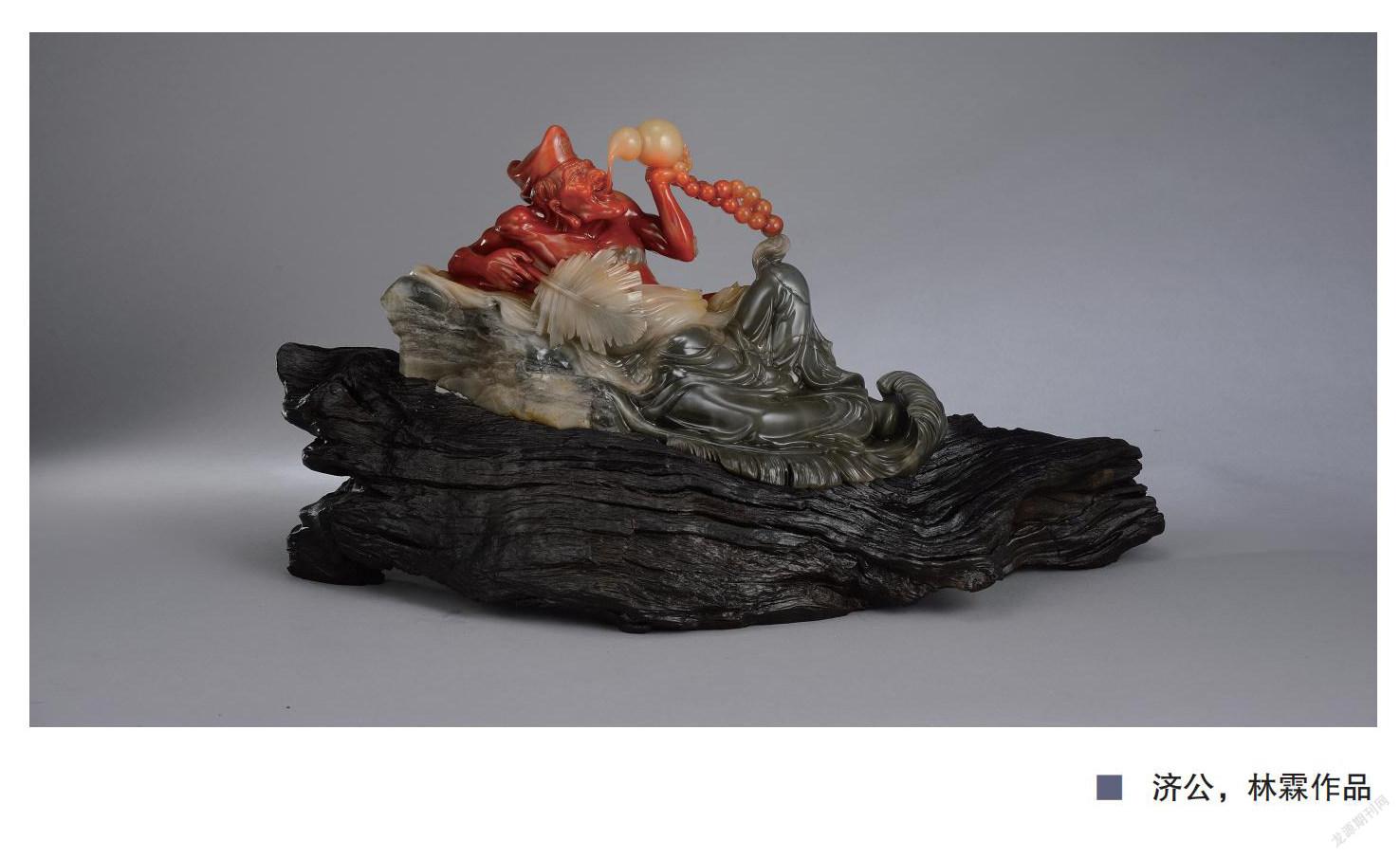

在中国传统的人物画创作当中,我们经常能够看到弥勒、罗汉、达摩、观音、寿星、八仙、仕女等经典题材,这些也是寿山石雕刻的取法对象,时至今日,依旧生生不息。比如传统仕女题材,在古代人物画创作中占据有重要的一席之地,在画家笔下,不同朝代的女子,或对镜理妆、姿态悠然;或劳作捣衣、别具风情。一幅幅图卷,打开了今人解古代女性生活状况的大门,让我们看到了从历史走来的丽人队伍。受古代人物畫关于女性形象的启发,寿山石雕刻匠人们也将仕女形象融入创作当中,充分表达他们对于美的追求。寿山石雕艺术作品具有时代特征,反映了不同时期人们的生活状态,表达了人与自然、社会和谐发展的期盼,是我国传统文化发展的缩影。其既有中国传统绘画之美,又能运用立体的凿、刻、磨形成独特的刀法韵味来展现雕塑的美感。前面提到的林清卿,其所刻画的人物,层次分明、变化多端。他的寿山善伯石竹林七贤薄意随形章,浅雕山石耸立,翠竹茂盛。人物姿态不一而足,或坐或立,或策杖行走,形象生动,意境悠远,超凡脱俗。竹林七贤是三国时期的嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸七人,常在当时的山阳县竹林之下,饮酒纵歌,肆意酣畅。后世用以喻指文人放荡不羁,或指独立于世俗之外,或喻朋友的交情深厚。整件作品刀意笔韵相融,有着浓厚的中国人物画意境。再比如清早期魏汝奋所制的寿山石降龙罗汉,以寿山石圆雕,石色晶莹凝润,如若脂玉。罗汉面相方正,双目瞠视,隆眉高鼻,嘴角微扬,满腮虬须,两耳垂肩,耳下垂环。一手持珠,一手扶膝,半跏跌坐。胡服披肩,法衣衣褶清晰,纹饰自然流畅,衣纹细线阴刻描金莲纹及卷云,生动细腻。罗汉之侧祥云间探出一卧龙,仰视罗汉手中的法器,一副畏惧神情。底座云水之上满布缠枝莲纹,阴刻线条纤细如发,再施填金。底部有直行四字隶书款“魏汝奋制”。制者行刀流利,工巧而呈色自然,造型写实传神,强调了“胡貌梵相”,精美之极。

此外,人物绘画讲究线条美,寿山石雕受其影响,可谓兼收并蓄。如作为中国画技法之一的白描,通常指单用墨色线条勾描形象而不藻修饰与渲染烘托的画法,其多见于人物画和花鸟画。中国古代有许多白描大师,如吴道子、赵孟頫、顾恺之、李公麟等,都取得了突出成就。特别是到了唐代,吴道子的白描线条有了粗细轻重的变化,能够生动表现出衣服褶皱的动态和厚重感。这些方法和手段,通过长期发展与实践,形成了独特的艺术语言,并决定了这些艺术门类各不相同的表现形式,以及艺术作品的感染力。画家对造型表现手段的不断探索,精益求精,使中国人物画能够充分表现不同时期的生活特征,满足人们不断发展的审美需求。如今有些寿山石艺术家,将人物画当中的白描手法融于寿山石创作之中,作品中人物登山览胜,途中相谈甚欢,质朴、天真的自然情趣表现得淋漓尽致。

三、总结

山水人物画与寿山石雕刻同属中国传统艺术门类,有着诸多的共通之处,流传至今,不断地进行相互渗透融合,互相影响,共同成长,并且依然保留着鲜明的民族特色。艺术家们对形式规律的把握、技巧的总结运用、审美经验的传播等,都在使这两种艺术门类审美化的步子不断加快。为此,我们更应该保持一种不断发现和探索的目光,以丰富创新的技艺为载体,通过魅力十足的表达方式,以作品内在之美去打动人们,由此,以心造物才是艺术创作的初衷。

参考文献:

[1]林晓东.寿山石雕刻教程[M].福州:福建美术出版社,2022.

[2]宋卫哲,孙建军,王东,杨联国,崔星.芥子园画传导读·山水树石卷(上)[M].福州:福建美术出版社,2018.

作者简介:

林霖(1968—),男,汉族,福建福州人。民革党员,擅长寿山石圆雕、高浮雕等创作。现为福建省工艺美术大师、福建省高级工艺美术师、国家高级技师、福州市一级名艺人、福建省金牌工人、福建省八闽工匠、福建省闽台名匠、福建省福州市非物质文化传承人、中国工艺美术学会玉·石雕刻艺术专业委员会副秘书长、福建省轻工联合会副秘书长和展览部主任、福建省工艺美术协会副会长、福建省工艺美术学会监事和展览部主任等。其作品曾获得国家级、省级金奖。多次受邀赴马来西亚、新加坡等国家和我国台湾地区举办个人作品展览,多件作品被中国工艺美术馆、中国美术馆、省级美术馆收藏。