转型时期的石湾陶艺

摘要:作为有着深厚文化积淀的传统陶艺产区,石湾陶艺在当下最大的变化便是传统手工作坊的生产方式的重新兴起。现代兴起的民间作坊和传统作坊在生产手段、组织形式等方面大致相同,表面上看是一种非常传统的生产方式,但艺人的结构、作品的风格呈现更加多元化的态势,技艺的传承也向专业化、学院化方向发展。它不只是单纯地展现古老的机械工艺,还是一种文化观念的载体和价值的趋向,不仅传承了石湾传统手工艺,同时也是石湾陶业之后发展的一种方向。艺术从生活而来,这是石湾陶艺的宝贵传统。在传统基础上的创新,要求陶艺家们积极面对生活,用心感受生活,寻找时代、民众的需求,使人们对美好生活的艺术需求得到满足。

关键词:石湾陶艺;传统;当下;手工作坊

古之佛山,与汉口、景德镇、朱仙镇并称“中国四大名镇”,同为当时的工商业名镇,每一镇都有其代表性的支柱产业。以佛山而言,制陶业举足轻重。明末学者屈大均的《广东新语》中称:“石湾之陶遍二广,旁及海外之国,谚曰‘石湾缸瓦,胜于天下。”①当时佛山镇的制陶业集中于镇西南部的石湾乡,石湾陶业全盛时期拥有陶窑100多座、各行业店号500余家、大小陶坊3000余所,名重一时。

一、个人工作室的兴起

佛山季华路三路的青柯南村,按照政府的规划,这里将被建设为集聚石湾陶艺创作力量的艺术家村落。从季华路加油站向下走,穿过高低不平的新吴大街,便到了吴氏祠堂,李亚林的工作室便在祠堂后面。这是一幢三开间的两层民居,这位市级陶瓷艺术大师便在这里创作、生产和销售作品。

这是石湾陶艺工作室的基本形式,即集创作、生产、展示、销售于一体,不同的只是规模的大小。石湾向来有家族聚居的习俗,千百年来,形成霍、吴、罗、何、陈、廖、林、伍等诸姓社群,成为家族生产活动的指导者。小件石湾陶艺产品的生产规模较小,具有依附性,一个店号每天产量尚不足一匣钵,故其产品之煅烧大多依靠别行窑灶,因此采用家庭式生产最合适。这种家庭式作坊生产往往铺面、作坊和居室连在一起,亦工亦商、亦商亦居。在作坊内,师傅可能就是父亲,帮工学徒可能就是儿子,而他们的妻女则可能在前面店铺招呼顾客。如清代的刘来本是卖漆盒的,其妻由盒上人物触发灵感,发明了石湾独具特色的微塑——山公陶塑。刘来就开铺面生产,生意日好,刘太便将技艺传于儿子刘辉胜。刘辉胜后更店名为“刘胜记”,其子刘伟棠、刘佐朝则继续生产,其侄刘宽、刘森也加入山公陶塑制作,各设店号生产。山公陶塑技艺由其孙刘垣继承,直至当代的中国工艺美术大师刘泽棉等。

宋应星在《天工开物》中说:“共计一坯之力,过手七十二,方克成器。”社会生产必须以一定的组织形式进行,不同的生产方式和生产过程会形成不同的社会组织。现在石湾的个人工作室和以前的家庭作坊很类似,在市场的配置下,石湾陶艺在社会生产方式上发生了根本的变化,有着完备而精密的组织分工,各工艺都是某种技能的劳动组合,人数不一,但却形成了一个相对的比例,围绕着石湾的陶艺生产流程逐步推行,特别是适合资金不足但技艺比较高超的创业者。在原料→成型→印模→施釉→烧制→包装→出售的整个运作流程当中,这类创业者只需要把精力集中在成型创作中,其他环节均可寻找专业人士代劳,因此这类工作室一个人便可以支撑起来。所以传统手工艺作坊开始逐渐普及,数量越来越多。

二、艺人结构的变化

改革开放后,东南亚和我国港澳地区与内地的交往日益增多,由于明清及民国以来的影响,这些地区对石湾陶艺情有独钟。美陶厂的订单日益增多,由于体制原因,有时无法让客户的多样化需求得到满足。上世纪80年代,最先出来开工作室的就是美陶厂的创作员,如刘藕生、区桂婵、罗明佳、罗雪薇、黎润明等一批陶艺家。他们大多于上世纪60年代进入美陶厂开办的石湾陶瓷技术学校学习陶艺创作,当时他们的年龄只有一二十岁,现在已经步入中年,但依然拼劲十足。时代为其提供了机会,而他们也没有辜负时代。随着市场的扩大,一些美陶厂退休的艺人们也开始创办工作室,如苏美颜、廖娟、廖洪标等人。

在石湾陶文化逐渐发展和宣传的背景下,一些其他门类的艺术家和艺术院校的老师也开始关注其相关文化,选择到石湾创建工作室,谋求更好的发展。毕业于广州美术学院雕塑系的美籍华裔雕塑家吴信坤,原先到美国创建工作室和画廊,近年來也回到佛山举办个人展览,并成立了工作室。高级工艺美术师、中国雕刻艺术大师王增丰痴迷石湾陶艺,从广州到石湾设立锃风工作室。在他眼中,从艺术形式上看,根雕以根定形、以形定意,而陶艺以意取形、以形传神,可塑性很强。随着外来艺术家越来越多,石湾艺人团队注入了更多的新鲜血液,而在全球化的大环境中,这一群体结构出现了变化,让当地陶艺开始呈现出多元化的发展趋势。

在这种多元化背景下,石湾陶艺的创作群体已不完全是当地的艺人,艺术院校师生、其他艺术门类艺人的加入,使得石湾陶艺的艺术表现形式与以前有了很大的不同。石湾陶艺制品一共有四类,根据不同的层次,可分为翻模品、精品、限量精品和原作孤品,而产品的价值也会根据所处的层次进行区分,一件作品的价格从几百元到数十万元不等。艺术是文化的表现形式,陶艺品和普通实用品存在非常明显的差异,属于文化品,所以这类产品一般带有技术和艺术等的附加值,这类附加值往往受到创作者的文化背景、技术水平、社会影响力等多种因素的影响。因此,在当前的市场竞争当中,艺人的创新设计理念、创意和对生活的理解以及个人技能等是最为珍贵的一项生产资料,而这一资源往往和个人的知识与智慧存在着非常密切的联系,具有知识价值,加上艺人所受的教育和训练,则会为产品附加更多的价值。

三、技艺的习得方式

师徒制是石湾传统的技艺传承方式。在封建行会的陋规下,师傅也有很大的权力。师傅是指那些有专门技能的人,或为店主,或为高一级的雇工。俗话云:“教会徒弟,饿死师傅”,为了限制竞争,他们往往不以培养学徒成为独立劳动者为己任,消极地把技术教授给学徒,希望学徒和帮工终身成为雇佣劳动者。行规还规定:“因东家不合用者,例不准作满师。”师傅经常吩咐学徒干些无关紧要的私人活,在技术性的关键程序上,故意支开学徒,使他们学不到什么东西,还常常找些借口,使学徒不能满师,这样就可以“另招新人投行学艺”。在这种情况下,许多学徒和帮工很少能成为独立的师傅,就连一代工艺美术大师刘传在做学徒时,也只能趁师傅不注意时进行“偷师”来学习艺术创作,或给师傅倒水时,流连于师傅身边,像电脑一样铭记关键之处,长此以往练就了过目不忘的本领,他后来美其名曰为“窥师法”。

而现代,向专业学习则成为艺人们技艺习得的一个重要特点。

中国工艺美术大师潘柏林曾修业于中央工艺美术学院,并就读于中央美术学院和广州美术学院,通过多年的不断努力,并向多位名家求教,最终学成归来,成为当代石湾陶艺的新派代表。中国工艺美术大师钟汝荣生于石湾,曾就读于广州美术学院雕塑系和中国画系研究生进修班,他认真吸取各类艺术形式的长处,继承和发扬石湾陶塑古雅朴拙、泼辣豪放的传统特点,融合现代审美理念。中国陶瓷艺术大师霍家荣早期创作设计陶瓷彩绘和壁画,之后到景德镇陶瓷职工大学系统学习,其作品涉及非常广泛,内容非常传神,具有个人独特创作风格和较强的艺术感染力。

这里还有个专业知识和本土文化融合的问题,所以不少毕业生,或是初来乍到的谋生者,或是一些久在行内但还未出名的人,往往会采用传统拜师的方式。如潘超安毕业之后,跟随中国工艺美术大师钟汝荣学习陶艺,经常出入大师的工作室,揣摩作品,聆听教诲,在师傅的帮助下寻找适合自己的创作道路,几年之后,才开设了自己的工作室。从这个角度讲,师傅带徒弟或者父传子的技艺传承方式并不会消失,但现在的年轻人大多接受过高等教育,对于电脑、高科技比较熟悉,所以他们的学习并不完全依赖于师傅,这就导致这种师徒关系只是一种松散的组合,甚至是相互学习。

四、艺术风格的多元化

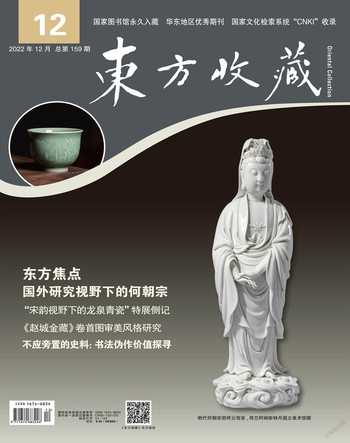

石湾陶艺是石湾艺人利用本地的自然资源,在长期的历史发展过程中创造的,包括人物、动物、器皿、盆景山公、建筑装饰等陶艺产品的总称,一直以来把形象传神、釉色斑斓等特点作为评判石湾窑工艺的主要参考,也成为当地一种独特的文化(图1)。

石湾陶艺来自民间,和岭南人民的生活息息相关。其产品风格也是群众所喜闻乐见的,充满生活之美,表现出劳动人民的生活情趣。艺术和生活之间存在着密切的联系,艺术创作离不开生活,艺术家如果脱离生活所创造的内容和艺术,将失去支撑。②石湾历史上出现的优秀陶艺家都是从生活中积累经验,努力观察生活的细节,从生活中寻找灵感。在分享自己的创作经验时,刘传表示创作的前提是需要从生活中寻找素材的。③为了能够不断寻找生活素材,他经常到街边、茶馆等人流量比较密集的公共场所观察人物,从中寻找创作灵感。刘传随时随地观察生活,有目的地在体验生活中积累素材,成为他艺术创作的“宝库”,从创作态度与思想方法上,都做到严肃认真且具有科学性。随着时代的逐渐发展,“师法自然,源于生活”已经发展成为石湾陶艺创作的基本原则,在表达人物感情、刻画性格和形态中(图2),石湾陶艺要比其他地区具备明显的优势,充满生活味道和人文关怀。

文化特质的被接受或抗拒,视其对被接受一方的效用和适应性。④从历史的维度来看,现代陶艺将是石湾未来发展的重要方向,但其发展不会太脱离传统,甚至使传统的特色与程式得到进一步的发挥,即从传统中找依据,吸纳石湾陶艺精华并融入自己的创作中。而从世界的坐标来看,即这种创新可否与世界对话,而进入当代的主流文化语境。刘传在中央工艺美院讲授《论传神》时,把石湾雕塑人物提高到了理论的层面,表达了“内静则外动”“外静则内动”“宜起不宜止、宜藏不宜露”的理念。魏华把其提倡的“新公仔”解释成不是要完全抛弃传统样式,而是对传统样式进行创新,用诙谐、幽默的表达方式传达出人物的情绪,表达当下人的情感和情绪。⑤

传统和创新是一对孪生姐妹,既是矛盾又是统一的。⑥如何面对传统,如何面对当下是陶艺家们一直关注和思考的问题。方李丽老师结合之前的经验,總结出“遗产资源”理念,其表示全球化和后工业社会其实加快了人类社会的发展速度,在这一发展阶段,传统文化为新文化的持续发展和演变奠定基础,因此文化只是以另一种形式继续出现在生活当中,无法完全消失。这一理论也许是对传统与当下关系最明了的阐述,正如郭沫若对石湾陶艺的赞誉:“艺与道俱进,品随岁更新。”

在当下,石湾陶艺的脉络主线是各种作坊和工作室的崛起,现代兴起的民间作坊和传统作坊在生产手段、组织形式等方面还是大致相同的,表面上看是一种非常传统的生产方式, 但随着整个社会人文环境的变化,在艺人的结构、作品的风格多元化、技艺的传承专业化等方面出现了非常明显的改变,不只是展现出高超的技艺,更传递了一种文化理念和价值观,既传承了石湾传统手工技艺,又是整个石湾陶塑行业今后的发展趋势。

注释:

①[清]屈大均.广东新语[M].北京:中华书局,1984 :458.

②朱光潜.朱光潜美学文集(第二卷)[M].上海:上海文艺出版社,1982:402.

③ 刘传.源自生活,贵在传神[J].中国工艺美术,1982(01).

④[美]克莱德·M·伍兹著.文化变迁[M]. 何瑞福译,石家庄:河北人民出版社,1989:32.

⑤魏华.1979到2009石湾陶塑人物创作研究[J].中国陶瓷,2010,46(08):69-73.

⑥刘魁立.刘魁立民俗学论集[M].上海:上海文艺出版社,1998:190.

作者简介:

田莉(1971—),女,汉族,安徽合肥人。毕业于中共中央党校,大学本科学历。禅城区博物馆文博馆员,现为非遗办主任,从事文博工作30多年,研究方向:文博事业、非遗传承。