不应旁置的史料:书法伪作价值探寻

本文系2022年江苏省研究生科研创新计划项目“溪岸坐观——张祖翼与清末民初的金石活动”阶段性成果

项目批准号:KYCX22_2261

摘要:辨别真伪一直是艺术史研究中不可缺少的一环,而伪作的价值常常被人旁置。本文从薛龙春著作《雅宜山色:王宠的人生与书法》中伪作建构书家的书史形象之观点出发,聚焦有清一代的材料,进一步讨论伪作对碑帖本身书史形象的建构,以及对接受者知识体系的影响。

关键词:伪作;碑帖;接受;书史形象

真伪,艺术史上不可避免的话题。肆虐于市场的伪作不仅使创作者和收藏者的利益受损,也让后世的研究者劳神费心。一个作品被放在聚光灯下,各家选用各种方式,列出证据,你方唱罢我登场,辨真去伪成为每一个研究者应当具备的基本功力。辨别真伪的过程热热闹闹,真品固然成为吉光片羽,而辨伪之余排查出的伪作通常被艺术史学者所忽略,或是不曾得到足够的关注,成为被旁置的史料。近日再读薛龙春的《雅宜山色:王宠的人生与书法》一书,作为艺术史的个案研究,发现其仍然有可以发散与探究的要点。基于第六章《伪作与王宠书史形象的建构》,进而引发关于碑帖伪作意义的浅思,讨论伪作对于书法作品的书史形象的影响,以及被伪作影响的书法作品对于接受者知识体系的建构,擦拭被旁置的伪作上积蓄的浮尘。

一、伪作建构书家的书史形象

伪作何以建构书家的书史形象,以及建构出何种书史形象?《伪作与王宠书史形象的建构》集中讨论了王宠书作中楷书部分的真伪情况。吴门的书画创作、收藏活动向来兴盛,艺术品消费的热潮在带来市场繁盛的同时,也势必催生出许多以居奇射利为目的的伪作,且当时市场对近代艺术品青睐有加,吴门书画家遭遇的作伪尤甚。然而伪作并非百无一用,如同真迹研究的逻辑,大量伪作的背后也隐藏着其出现的背景与意涵,它们在暗处向世人叙述历史的种种:“大量伪作的出现,本身就暗示了其人书画作品受欢迎的程度,一个无人愿意制造其赝品的书画家,显然还没有获得值得重视的市场份额。即使到了晚明,文人对于作伪仍抱有宽容的态度。”通过考证,薛龙春将王宠小楷作品分为“可靠的王宠传世小楷”“可以确定的王宠小楷伪作”与“不可靠的王宠传世小楷”,基于对王氏小楷作品的爬梳,讨论伪作对于王宠书史形象的建构。

作品诞生之后,作品的解释权就由创作者转到接受者手中,由接受者完成作品的再创作,经由作品再完成对作者历史形象的填补或是再造。当接受的作品并非出于艺术家本身,而是他人临仿或嫁接、臆造时,再创作的轨迹就会产生偏离。诚如书中所言,“当王宠书作大量湮没、存量逐渐减少时,任何一件署名王宠的作品都可能引起评论者强烈的关注,除了刊刻法帖、付诸印刷之外,他们还将种种历史评价(如取迳、形式特征、风格特点)附会于这些作品之上,而不遑论对这些作品的真伪作细致的甄别。”评论家用模棱两可的语言,借由时间,为伪作盘上层层包浆,撩人眼目。王宠真迹的面目已然模糊,而其书史形象也变得漶漫不清。

模糊的真实面目交由后世擦拭、厘清,而伪作跨越时间横轴完成着它的重大任务——传播与建构。“虽说书家名声的建立,与当世传播以及在传播中所产生的影响有很大关系,但是在代际传播中,书家作品流传的数量亦是一个重要指标。”正是大量伪作的流传与传播,建构并延续着王宠的书史形象,尽管这个形象与王宠本身有所误差,却使王宠并未成为众多书家中有名无迹的存在,至今仍有较大的影响力。王宠的书作在当下仍然散发着艺术的灵光,为后人不断临习、研究与传播。与王宠的境遇相反,明代书法家谢缙就没有这般“幸运”,因为传世伪作的误导,致使后人对于他的狂草笔意有诸多恶评,人们将满纸画圈、故作轻重的作品视为恶笔,却不承想“之所以一概弄笔缠绕,亦因未曾一见其庐山真面目。”由此,谢缙的书史形象发生偏移,为伪作糟粕不断“背锅”,充满误解。

二、伪作建构碑帖本身的书史形象

与书迹情况相类,碑帖的伪作何尝不是在传播中构建着碑帖的诸多形象。这里讨论广义上的碑帖伪作,包括除原石原拓外的翻刻与翻刻拓本、伪刻与伪刻拓本。书法真迹如稀世珍宝,普通习字者不能唾手可得,这是人尽皆知的事实。于是,各家石刻和摹本应运而生。纵然是藏碑藏帖的巨擘,也要受制于拓工、碑估、市场等诸多不稳定因素的影响,原拓佳品远比想象中更难流传、购藏。可历史不甚慷慨,摹本与刻石的存佚、刻工的优劣仍然是极尽复杂的变化因素。相较于原迹,即使信息有所损失的摹本和石刻也变得径寸皆珍,得者宝之若拱璧。而后,拓本、翻刻、伪刻陆续登场。清代收藏家、书法家顾文彬(1811—1889)在京中得到《虞恭公温彦博碑》的翻刻后,精心装裱,用于欧体的学习,从翻刻中寻求唐人笔意[1]。翻刻、伪刻产生的本来目的,或为射利,或为临习,或为传播延续,都为书史建构出多元的样貌,不应单一地将之视为历史的余料而置之一旁。

翻摹刻石的优劣决定着伪作为书史塑造出何种形象,藉由优秀翻刻而完成经典化的作品不在少数。清人叶昌炽在《语石》中一针见血地表明对摹本的态度:“《醴泉》《皇甫》诸碑,摹本充斥,家刻、坊刻无一足观。然前人名迹已损,后人得初拓精摹,不见中郎,尤见虎贲,未为无益。”[2]一些原作在时间的推动下,经受人祸或天灾等原因的物质性损坏,翻摹复制成为延续的必要手段。颜真卿《八关斋会报德记》因灭佛运动,毁而重刻。《天发神谶碑》断裂为三,又遭火毁,故摹刻颇多。《王居士砖塔铭》出土后损裂多块,佳拓极少。王学雷在讨论清代学人对《王居士砖塔铭》翻刻本的态度時提到:“既然是优秀的碑刻必然要努力将其传世和扩大影响,方式基本有两种:一是以单线的‘传,这种方式无妨求其精求其深,只在狭小的范围内流存,乃至秘不示人;另一种则是块面的‘播,这种方式先求其广,照顾到广大受众的需求。”[3]《王居士砖塔铭》的翻刻本以后者这般广而播之的方式,成为后人学习、临摹的依据,“甚至与原拓等量齐观”。正是“退而求其次”的翻摹本为诸如此类的碑刻完成了书法史上的接续,使残断亡石得以进入大众书家视野,形成更为广泛的传播。

无独有偶,与叶昌炽同一时期的著名金石收藏家、书法家张祖翼编写过一本小册子,记载着他所经眼的翻刻与伪刻,分为“本有今存”“本有今佚”“本无”等类,名为《伪石考》。这册书稿除了为伪石分门别类,张氏还在各碑名目后稍加评议,为之臧否。

张祖翼在《伪石考》中提及晋《保母塼志》:“王述菴司寇云:董氏戏鸿帖摹其文,尺寸行欵并缺蚀之痕,一依原刻,钩勒精工,与真迹无异。余于光绪辛丑在上海得一本,字迹糢胡且无精采,后有赵文敏刻跋,甚清晰。后又附一油素双钩本,较刻本稍胜。不知此二种为何人所翻也。”《保母塼志》出土于宋宁宗嘉泰二年(1202),嘉定元年(1208)即藏于内府,因而以翻刻本、刻帖等形式向后世流传。无论是辑入董其昌《戏鸿堂法书》的“下真迹一等”的精工佳刻,还是张氏得于上海的劣工所造者,这些看似站在原作对立面的复制品,或优或劣,都成为《保母塼志》经典化道路上的助力剂,进入诸多学书者、考证者的视线中,进入更深的书法实践中。而诚如叶康宁先生文中所言:“《保母帖》的外延也在不断地延伸,谈论它、吟咏它、推重它、取法它的人灿若群星(姜白石、赵孟頫、董其昌、沈尹默等)。可以说,它早已成为传统链条中不可或缺的一环。”[4]

“旧碑摹本,已如犁靬之善眩,更有凭空结撰者。”[5]张祖翼在书《伪石考》中谈及当时真伪争议较大的朱博残碑时写道:“同治间,山东尹祖南(按:应为“年”,或为张祖翼误)明经彭寿所发见者,字体松懈无力,不类汉刻。且末行‘颂字正当石缺处,似恐刻至石外,而起笔有意缩短者,然赏鉴家皆以为真。福山王文敏祭酒云:有谓朱博为伪者,吾必丑诋之。然余固不敢附和也。”朱博残碑自光绪元年(1875)出土于山东诸城后,一直为当时“学术热点”,备受关注。李慈铭(1830—1894)在日记中夸赞此碑“笔法浑朴,为得先秦八分遗意。”[6]方若(1869—1954)在书中写道:“有人疑伪,盖未见石耳。”[7]就连研习考据、精通金石的陆增祥(1816—1882)也走眼,将朱博残碑定为真品。然而,其真伪在罗振玉(1866—1940)的《石交录》中得到确证:“朱博残碑乃尹竹年广文所伪造,广文晚年亦不讳言。余曾以书质广文,复书谓:‘少年戏为之,不图当世金石家竟不辨为叶公之龙也。”[8]尽管朱博残碑成为转瞬即逝的光华,至今已经淡出学术视野,但其刹那的光芒仍然在“赏鉴家皆以为真”的情境下塑造着一些学者对汉碑的认知,一度进入到书家的书法知识系统当中,并影响到伊秉绶、马一浮等诸多学者。

三、伪作进而影响接受者的知识体系

《伪石考》中还记录许多不甚高明的翻刻伪刻,其中更是不乏《张迁碑》《瘗鹤铭》《张黑女墓志》等名作,张祖翼言辞犀利地评价这些劣品为“呆滞失真,刻手甚劣”“恶劣不可暂注目”“神理全失”“肥滞少生气”。对于翻刻佳本,张氏亦能给出不失偏颇的评价,如他在写到《汉高阳令杨著碑》旧翻本时有“刻工甚生动挺秀,不知者必以为原拓也”之语。然而,面对素有“黑老虎”之称的拓片,碑帖视觉经验丰富的张祖翼也曾犯过鉴赏家们都会经历的走眼失误。张氏曾在碑贾沈念岵手中花重金买下整幅的《史晨前碑》与《史晨后碑》拓片,待剪裱的时候贴于壁上,定睛揣摩,越看越觉得不对劲,于是拿出《史晨碑》原本逐字勘验,才发现买的竟是乱真的苏州翻本。《史晨碑》的翻刻尚是张祖翼付了高额“学费”后察觉到的,而张氏未能后知后觉的名碑藏品是否被当时的他奉为圭臬,仍需讨论。

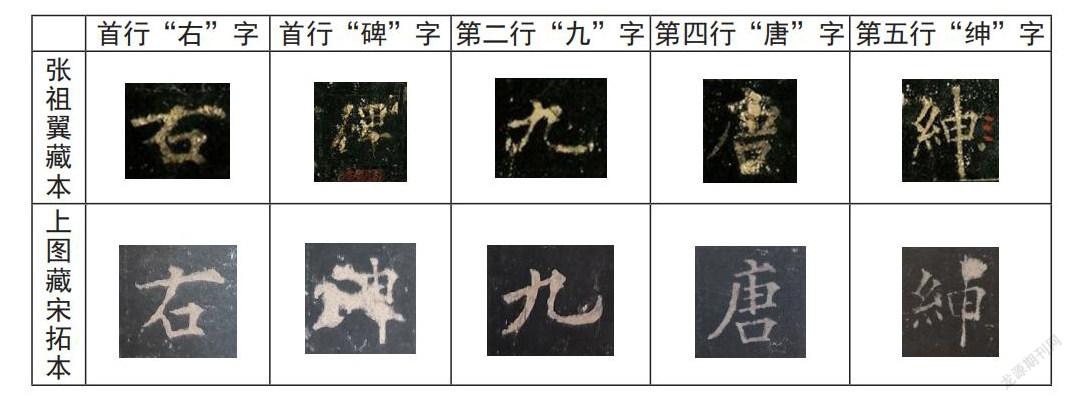

2020年中国嘉德秋拍,一本张祖翼题跋的《唐虞恭公温彦博碑》可见一斑。拓本存582字,前附有宜都杨守敬(1839—1915)缩影《虞恭公碑》图,卷末有张祖翼题跋三纸,考据拓本,并说明此本的来源。此本内钤“享之千金”“磊安心赏”“祖翼”等印。张祖翼在题跋处引翁方纲的考据,根据拓本中“的”字、“驾”字未损,认为“恐尚不止明拓”。又引《雍州金石记》《虚舟题跋》《来斋考略》中碑文字数的记载,证明此本之珍贵。根据题签可以得知,同样收藏极富、精于鉴定的张祖翼好友章硕卿(1850—1906)也将此本定为宋拓本。然而,将张祖翼藏本与上海图书馆王闻远(1663—1741)旧藏宋拓本进行逐字比对,可以发现无论从字形还是势态来看,张祖翼本与上图藏本面目差异较大。此处选取首行“右”字、“碑”字,第二行“九”字,第四行“唐”字,第五行“绅”字进行比较(如右表),此本虽然存字较多,但为翻刻本,可谓优孟衣冠。

《唐虞恭公温彦博碑》为岑文本撰、欧阳询书,楷体平正,体方笔圆,具有较高的书法价值。张祖翼手中的《温彦博碑》是其长子张延厚(1872—1934)数年前从书贾中购得,本被书贾欲当作废纸付之一炬的碑帖,因此得以留存。多年后张祖翼拿出重新装裱,感叹“古今来名迹之毁誉伧也岂少也哉?”碑末跋语中可见张祖翼对于此本《温彦博碑》的珍惜,他不仅命人将朽敝旧装进行重新揭裱,还考虑将此本勾摹重刻,可谓费尽心力。张祖翼一生致力于收藏金石碑版,著作颇富,对碑帖的临习更是不遗余力。翻检他的存世书作,临碑作品数量颇丰,他曾将《孔宙碑》作为范本临习百余遍[9],《樊府君碑》的临写也不下百余纸[10]。他收藏的碑帖拓本,除了用于自我学习外,还用于编撰供初学汉隶者临写,《汉碑范》以集联的形式将汉碑进行更为广泛的传播。看着《唐虞恭公温彦博碑》后张祖翼“言之凿凿”的跋语,不禁大胆猜想,张氏作为晚清民国时期颇有声望的金石收藏家、书法家,是否将手中这本极其宝重的《温彦博碑》翻刻本进行反复临摹,而他的观看与临习的经验是否在潜移默化中构成他金石知识体系的一部分,因篇幅和材料所限,在这里需要打个问号,仍有深入探究的空间。

四、余论

如前所述,诸如王懿荣、李慈铭、陆增祥、张祖翼等视觉经验丰富、金石知识储备充足的学者尚会为伪作所衒,罔论其他经验不足、缺乏鉴别能力的书家或是学者,如此之类,不可枚举。那么,这些接受者对于伪作的评价,以及基于伪作产出的作品,便有了更多可以探讨的余地。一方面如薛龙春《雅宜山色》中所言,伪作影响书家书史形象的建构,另一方面,偽作也同样建构着历代书法作品的书史形象,在书法作品的传播过程中,进而影响后世书法家、研究者对书法知识体系的生成,乃至实践、理论作品的面貌。对于大部分藏家、商人而言,对伪作或许是深恶痛绝的,而对于艺术史研究者来说,鉴定作品的真伪固然是研究的必要步骤与基本功力,但伪作不应被视为真迹的绝对对立面。作为长期以来被旁置的史料,伪作仍然缺乏足够的学术关照。在真假的表层下,伪作或许能够被挖掘出更多内在的信息。

参考文献:

[1][清]顾文彬著.过云楼家书(点校本)[M].上海:文汇出版社,2016:136.

[2][清]叶昌炽撰,姚文昌点校.语石[M].杭州:浙江大学出版社,2018:308.

[3]王学雷.《砖塔铭》与《瘗琴铭》 :清人与碑帖的发现、临摹、翻刻及范本选择问题[M].济南:山东画报出版社,2014:78.

[4]叶康宁.断砖一出人间后:保母塼志的发现、传播与接受[J].美术学报,2019(06):22-28.

[5][清]叶昌炽撰,姚文昌点校.语石[M].杭州:浙江大学出版社,2018:310.

[6]李慈铭著,由云龙辑.越缦堂读书记(上)[M].上海:上海书店出版社,2015:600.

[7][清]方若.增补校碑随笔[M].上海:上海书画出版社,1981:27.

[8]罗继祖主编.罗振玉学术论著集[M].上海:上海古籍出版社,2020:215.

[9]桐城市博物馆,桐城市文物管理所编.张祖翼书法集[M].合肥:安徽美术出版社,2015:158.

[10]桐城市博物馆,桐城市文物管理所编.张祖翼书法集[M].合肥:安徽美术出版社,2015:211.

作者简介:

陈欣儀(1998—),女,汉族,江苏苏州人。南京艺术学院硕士研究生在读,研究方向:中国艺术史。