欧亚草原青铜时代至早期铁器时代的骆驼遗存研究

包曙光 赵婷婷

骆驼被誉为“沙漠之舟”,因其在干旱缺水、风沙少食的高温环境下仍能生存,成为沙漠地区人类生存的最佳伙伴。骆驼的驯养历史悠久,可追溯到距今五千年前,甚至更早的阶段。被驯养的骆驼分为单峰骆驼和双峰骆驼两种,二者的驯化地点不同[1](P114),单峰骆驼主要分布在西亚、阿拉伯南部和北非,双峰骆驼又称巴克特里亚骆驼,主要分布在中亚和中国西北地区。其中双峰驼因其分布区域更靠近草原地带,更多地出现在欧亚草原的考古遗存中,并且在人群迁徙与文化交流中扮演着重要角色。汉唐时期骆驼遗存及其艺术形象在中原地区比比皆是,而在丝绸之路开通之前骆驼在东西文化交流中扮演着怎样的角色,目前所知甚少。本文系统收集了青铜时代至早期铁器时代的骆驼遗存及其艺术形象,拟从考古发现、文献记载和民族学等方面入手对其进行讨论,以期对骆驼所反映的生业模式、文化内涵以及跨区域的文化互动过程进行研究。

一、考古所见

骆驼被人类驯化利用已经超过了五千年,它为人类提供了肉制品、乳制品、皮毛制品以及劳力,有时也作为商品进行交换。人们死后也选择以骆驼作为殉牲,在死后的世界继续在骆驼的陪伴下生活。富有想象力的欧亚草原先民更善于将生活转变为艺术,骆驼自然也以各种形式出现在各类艺术遗存中,其中包括岩画、雕塑和装饰性纹饰等。在考古发现中,我们仍能窥见众多古代先民遗留下来的与骆驼有关的遗存,现对其进行初步讨论。

(一)骆驼遗存

目前收集到的青铜时代至早期铁器时代的资料主要为中国境内的骆驼遗存,主要分布在中国西北地区,尤其是新疆地区。内蒙古鄂尔多斯市朱开沟遗址发现1枚野生双峰骆驼的上臼齿,以及1件骆驼的肩胛骨制作的卜骨(残),年代为距今4000年左右[2](P529);甘肃玉门火烧沟遗址发现有骆驼骨骼,距今3700年左右[3](P139-153);甘肃金昌西岗墓葬M60和M137中均随葬骆驼牙,年代为西周 晚 期 到 战 国 早 期[4](P206、P210);青 海 都 兰 搭 里 他 里哈遗址的圈栏中发现有骆驼粪便,距今2900年左右[5](P27);新疆轮台群巴克二号墓地的单室墓墓地封土之下的小墓中出土有家养双峰骆驼头,距今2800年左右[6](P693);新疆尼勒克县加勒克斯卡茵特山北麓墓葬M80填土中出土骆驼头等骨骼,年代为距今2500—2200年[7](P22);新疆巴里坤石人子沟(东黑沟)墓地M012封堆西侧殉牲坑殉有骆驼1匹,年代大约为东周时期[8](P19);经过分析可以确认为家养的双峰驼[9](P180)。新疆鄯善三个桥第一类墓葬伴生的牲畜坑中用完整骆驼随葬,年代约为战国或更晚时期[10](P46);新疆交河故城的墓葬中发现4座殉驼坑,坑内殉牲完整,年代已进入汉代[11]。

境外草原地区也有发现过骆驼骨骼,在中亚土库曼斯坦距今5000年的遗址中与骆驼拉车雕像一同发现的骆驼骨骼证明当时骆驼已经被驯化[12](P145)。陈小云对中亚地区发现的双峰驼驯化相关证据进行过总结,认为主要集中在伊朗东北部和土库曼斯坦地区,但在更南方的伊朗和巴基斯坦也发现有双峰驼的骨骼和艺术形象[13](47-55)。俄罗斯学者库兹米娜在研究安德罗诺沃文化时提出双峰驼的饲养已经成为安德罗诺沃经济的一个重要特点[14](P164-165)。在安德罗诺沃文化中,西起乌拉尔河、东至阿尔泰山的广阔地区发现了众多骆驼骨骼。公元前2千纪下半叶或公元前1千纪初的俾路支斯坦也发现了双峰驼骨骼,与中亚的影响有一定的关系。

通过中外考古资料的梳理,我们发现欧亚草原地区的双峰驼最早被驯化于中亚地区,距今5000年左右,而中国境内最早明确被驯化的双峰驼大概在3000年左右。目前的资料显示,双峰驼的驯化有可能是从中亚地区传入中国新疆地区,进而向东传到内蒙古鄂尔多斯地区。

(二)骆驼岩画

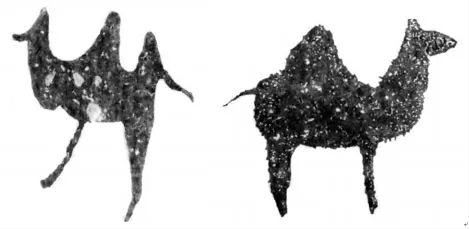

岩画是一种古老的艺术形式,表现了先民们最为朴素的生活图景。当骆驼进入人们的生活,便成为了岩画的重要内容。在中国,骆驼岩画主要集中在新疆阿勒泰地区、塔城地区和哈密地区[15](P137-138),甘肃祁连山和河西走廊狭长地带[16],宁夏贺兰山东麓,青海中北部[17](P171)以及内蒙古西部地区阿拉善左旗[18],在内蒙古东部的苏尼特[19]及克什克腾的百岔河岩画[20]中也出现了骆驼形象。骆驼相关岩画的分布与骆驼在中国的分布范围基本一致。岩画中骆驼的表现形式极为多样[21],有表现单个骆驼的,也有表现骆驼群体关系的,更有表现人与骆驼或其他动物与骆驼关系的,生动地再现了青铜时代至早期铁器时代的先民对骆驼的认识。以上骆驼形象几乎全部为双峰驼。值得注意的是,在新疆吉木乃县哈尔交牧场的克孜尔尔库拉发现1处单峰驼岩画(见次页图1)[22](P299),其年代距今两千多年,说明在那时单峰驼可能已经进入新疆地区先民的视野之中。境外草原也发现了较多的骆驼岩画,主要分布在哈萨克 斯 坦 和 吉 尔 吉 斯 斯 坦[23](P321,P177-179,P68,P61),阿 尔 泰地区的岩画中也有大量骆驼形象[24]。

岩画上的骆驼形象发现较多,范围也非常广泛。骆驼形态特殊,因此在岩画中非常便于辨认。根据岩画中骆驼周边的形象,我们基本可以将之分为两类,一类是单纯的在自然界中的状态,另一类则是与人进行交互时的状态。鉴于岩画的年代较难确认,因此只对其空间分布进行分析。中亚及中国境内的骆驼岩画多表现骆驼与人的关系,包括骑乘与骆驼拉车;而阿尔泰地区的岩画则更多地表现为骆驼在自然界中奔跑、打斗。这或许表现出不同地区人们对骆驼的利用程度的差异。

图1新疆吉木乃县哈尔交牧场克孜尔尔库拉骆驼岩画

(三)骆驼装饰

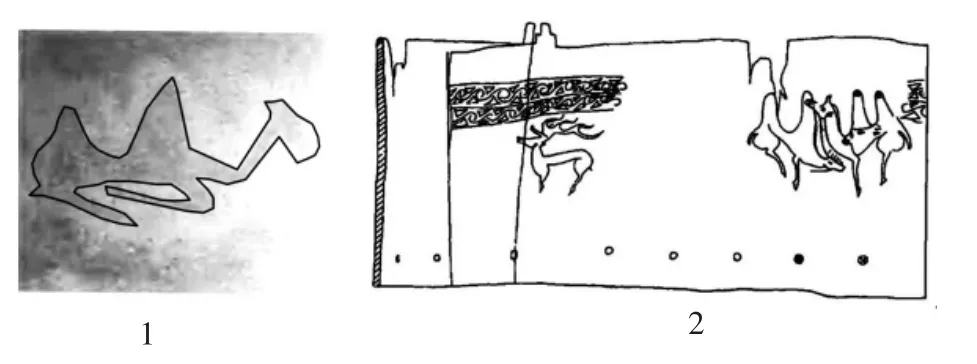

除了岩画,骆驼形象也作为独特的纹饰出现在诸多器物上。新疆和静县察吾乎一号墓地M315出土1件陶罐,颈部饰7峰卧姿的骆驼[25](P192)(图2,1);扎滚鲁克一号墓地M17出土1件木桶也雕刻有骆驼形象[26](P11)(图2,2),M4出土1件白地骆驼、野猪纹缋罽残片,骆驼为双峰驼[27](P15)。

图2器物上的骆驼纹饰

甘肃天水市博物馆收藏有战国双峰驼形银车饰共计4件[28](P14)(图3,2)。新疆山普拉墓地出土1件装饰有骆驼树纹的毛织品[29](P44-46)(图3,8)。新疆交河故城沟北墓地发现2件驼形金饰片[30](P24)(图3,7)。新疆阿勒泰阿拉哈克乡塔尔浪村出土1件铜刀,刀首铸一浮雕驼首[31](P337)。在中国内蒙古地区及宁夏地区发现大量骆驼形象的牌饰(图3,3-6),形制丰富[32](P23-25)。辽宁西岔沟遗址发现1件铜牌饰,上面有两峰对称分布的站姿骆驼[33](P27)。值得注意的是,在战国时期的湖北江陵望山2号楚墓和荆门后港各出土了1件人骑骆驼铜灯[34](P18)(图3,1),两件造型一致,极有可能为成批生产的日用品。这些器物的出现均在战国及以后,尤其是汉初,说明随着技术的进步,人们将骆驼更加广泛地用作装饰形象。

图3中国境内的骆驼装饰

境外草原地区发现的骆驼雕塑比较多。土库曼斯坦距今5000年的遗址中发现了最早的陶制骆驼拉车模型[35](P145)(见次页图4,1),也表明当时骆驼已经成为重要的挽畜。更多的骆驼雕塑年代都已经进入公元前1千纪。萨夫罗马泰文化的Filippovka墓地[36](P197)是目前发现的骆驼装饰最为丰富的墓地,其骆驼装饰风格分写实及怪诞,其中怪诞骆驼形象均为与格里芬形象组合的怪兽形象,其装饰造型分整体和头部两种,材质主要为青铜器和金器,年代在公元前4世纪左右(见次页图4,5-9)。骆驼雕塑主要分布在中亚地区的哈萨克斯坦,有骆驼整体雕塑也有单纯的头部雕塑[37](P174-175,PP177-179,P63,P149-151)(见次页图4,2、3)。 哈萨克斯坦卢里斯坦省发现公元前4世纪左右的骆驼带钩(见次页图4,4),骆驼首尾与带钩框相连,造型别 致 精 巧[38](P146-147);巴 克 特 里 亚 地 区 发 现 几 件 护身符,上面描绘着1匹站在婴儿面前的骆驼,后期这种形象多出现在阿契美尼德王朝[39](P245)。其中,有一部分骆驼形象基本确认为萨卡文化的遗存,如天山七河地区出土的1件铜盘上有成排的骆驼形象[40](P58-63),2件金戒指上为完整的骆驼立像[36](P201)。除此之外,在伊朗地区、南西伯利亚地区(图4,12)及伏尔加河、顿河下游地区(图4,10)也都发现了造型生动的双峰驼形象[37](P174-175,PP177-179,P63,P149-151),如公元前6—前5世纪的古代伊朗宫殿建筑波斯波利斯的浮雕[41](P59)、中西伯利亚地区的青铜竿头饰[42](P110)(图4,11)等。

境外草原出土的骆驼拉车陶塑年代最早可以追溯到距今5000年左右,实证骆驼于5000年前在中亚已被驯化。在中国出现的骆驼装饰年代一般相对较晚,均在战国及以后,材质为青铜、金银,甚至还出现于纺织品上。境外草原骆驼造型装饰最为繁盛的年代也在距今2500年左右,属于萨夫罗马泰文化和萨卡文化。这或许说明在距今2500年左右,人们对骆驼的利用方式更加成熟、多样,并且随着早期游牧经济的出现,骆驼作为转场的重要劳力,对人们的生活和文化交流产生了更强有力的影响。

综上,根据目前发现的双峰驼遗存,基本可以勾勒出双峰驼的分布范围,即中亚地区和中国新疆以及西北地区。伊朗南部和巴基斯坦等地发现的距今5000年左右的双峰驼遗存似乎说明,双峰驼的最早分布范围也延伸至近东地区。距今3000年左右,骆驼形装饰先后在伊朗地区、阿尔泰地区及伏尔加河下游地区、顿河下游地区有较多的发现,甚至在中国长江流域的楚墓中也出土了同类形象的遗物,说明骆驼形装饰随着人群的迁徙和文化的交流而不断扩大其影响范围。萨夫罗马泰文化及萨卡文化中形制多样、造型精美的骆驼形象和匈奴文化数量众多的骆驼形牌饰,则表明在游牧民族文化中骆驼占据着重要地位,并且随着艺术与技术的发展,其形象越来越多样化。

图4境外的骆驼装饰

二、文献所载

骆驼作为沙漠生物,中原人群鲜与其接触。当草原人群与中原人群发生交流互动,骆驼作为重要的挽畜,必然发挥着重要的作用,也因此载入了中原的历史文献。根据古代文献记载,骆驼又称“橐他”“骆駞”“馲駞”等。

《逸周书·王会解》记载,伊尹为商汤制定四方进献令,“正北空同、大夏,莎车、姑他、旦略、貌胡、戎翟、匈奴、楼烦、月氏、孅犁、其龙、东胡,请令以橐驼、白玉、野马、騊駼、駼骣、良弓为献”[43](卷七王会解第五十九,P63)。《逸周书》 成书于晋代,可以确定的是在晋代人的认知中骆驼出现在北方地区,但骆驼是否作为北方族群向商王朝的贡品,仍需进一步的证据证实。

《战国策·楚策》中记载苏秦游说楚威王与赵国合纵时提及,“赵、代良马橐他必实于外厩”[44](P86)。《史记·苏秦列传》也记载了同样的事,但“橐他”记作“橐驼”[45](卷六十七,P427)。

除此之外,史书记载的骆驼均在汉代及以后。《史记·匈奴列传》称“橐駞”[45](卷一百十,P635),《史记·大宛列传》写作“橐它”[45](卷一百二十三,P719)。《汉书·匈奴传》称之为“橐佗”[46](卷九十四上,P920),《汉书·西域传》记载鄯善国“多橐它”[45](卷九十六上,P962)。《盐铁论·崇礼》记载:“骡驴馲駞,北狄之常畜也。我国所鲜,外国贱之。”[47](卷七,P375)。《后汉书·西羌传》记载为“骆駞”[48](卷八十七,P854)。

根据中国古代文献记载,骆驼在夏末商初可能已经作为贡品出现在中原,是北方族群这一时期的特有奇畜。战国时期的赵国和代国似乎也已经有骆驼饲养。西汉时期骆驼更多的还是分布在西域,为北方草原民族所驯养。结合考古学资料,汉代以前的中原地区未发现骆驼遗存,发现的相关遗物也较少,仅在战国楚国境内发现两件人骑骆驼铜灯。因此无法证实在夏商时期骆驼是否已经进入中原民族的视野,但可以确定的是,战国时期的骆驼形象已经作为东西方文化交流的象征出现在长江流域。

此外,近东地区主要分布着单峰驼,亚述王朝时期的文献才提到双峰驼,并记载骆驼来自于东方[14]。这说明直到公元前1千纪前半叶,由于早期游牧人群大范围的人员流动和文化互动,骆驼才得以进入近东地区。这似乎与当前的考古学材料相矛盾,考虑到近东地区是单峰驼的主要分布区,或许在骨骼材料的辨识方面需做进一步研究讨论。同时,文献记载的可靠性也有待继续研究。

三、民族学所论

在安纳托利亚高原,当地牧民将山羊、绵羊、牛、骆驼、马五种牲畜称为“玛拉”。他们认为只有这五种家畜才是生产性家畜,是放牧的对象,也是财产的象征。蒙古语中也有“玛拉”一词,其含义也接近。马、牛、山羊、绵羊、骆驼对于判断游牧的性质具有重要意义。作为草原五畜之一的骆驼在牧民的日常生活中发挥着重要作用,除了提供肉、奶、皮毛等畜产品以外,还可以作为重要的交通工具,尤其是在干旱的戈壁、沙漠地区。

在中国,骆驼主要分布在内蒙古的西部地区以及新疆地区,有学者对这两个地区的牧民进行过民族考古学调查。根据李鑫叶等人[49](P191-193)在内蒙古苏尼特右旗的调查,当地主要饲养苏尼特双峰驼。这些骆驼耐寒、怕热、喜欢食用粗草,身高在172—175厘米之间,骟驼身高更高,平均超过180厘米。根据当地蒙古族牧民提供的信息,草场归集体所有期间,当地牧民集体饲养了大约200只骆驼,其母驼、种驼和骟驼的比例约为60∶1∶39;幼年(1—2岁)、青年(3—4岁)、壮年(5—6岁)和老年(7—13岁)的比例约为7∶6∶6∶1。骆驼在4岁时进行阉割或配种,自行交配,无固定时间,三年可以怀孕两次,孕期12个月;寿命一般为20岁左右,但个体差异较大。新疆巴里坤的骆驼饲养则与内蒙古存在差异,根据尤悦等人[50](P118-119)的民族学调查,当地饲养骆驼的牧民一般为蒙古族和哈萨克族;骆驼一般在1—4月份配种,孕期为10个月;一般在3—5岁的时候阉割;在3、4岁的时候可以进行交配。对于骆驼的使用,两地较为相似,主要利用方式为劳力,在游牧转场过程中用以骑乘或者驮运物品,皮毛和奶是重要的利用方式,一般不会将其当作主要肉食来源。但限于调查内容的侧重点,二位学者的调查报告均未得出有关人畜比倒的结论。

王明珂根据史书记载对匈奴人均牲畜数量进行了统计,匈奴人均0.5匹马,牛、羊3—5头,或人均2头牛、9头羊;而俄罗斯学者统计20世纪初期蒙古一个5口之家需要马14匹、骆驼3匹、牛13头、羊90头才能生活[51](P443)。这说明匈奴的人畜比远低于近代蒙古牧民最低生活水平,也就是说当时的匈奴与近代蒙古牧民存在较大的发展水平差异,即使民族学调查得出人畜比相关信息,也很难完全推断出古代游牧民族的畜牧生活景象。

四、结语

骆驼,尤其是双峰驼,是北方草原的重要畜种,主要分布在炎热干旱的中亚地区以及中国新疆地区和甘青宁、内蒙古西部地区。大约在距今5000年左右,双峰驼已经被人们驯化用作重要的交通工具。随后在伊朗地区、伏尔加河下游、顿河下游地区、阿尔泰地区广泛出现,甚至在中国长江流域也出现了骆驼形象。这表明骆驼形象作为文化交流的重要载体而不断扩大其文化影响力。萨夫罗马泰文化、萨卡文化以及匈奴文化中存在的大量精美骆驼形象更是表明骆驼在游牧文化中占据着重要地位,但限于古今经济发展水平差异,我们很难复原骆驼在古代游牧民族畜牧生活中所占的比重。

根据考古发现及文献记载,我们认为:至迟在战国时期,骆驼已经为周王朝疆域广泛接受,不仅北方的赵国、代国有饲养,南方的楚国也开始使用骆驼形象作为装饰。直到张骞开通西域,骆驼通过丝绸之路与胡人一同正式融入中原。至此,骆驼真正成为沟通东西方文明的重要载体,极大地丰富了古代东西方人民的物质和精神生活。总而言之,骆驼不仅是草原民族游牧生活中的重要劳动力,在游牧转场中发挥着重要作用,更是文化交流互动的重要载体,骆驼形象在东西方文化交流过程中不断发展并且扩大了影响范围。

——野双峰驼