民营企业的创新方式及其绩效表现

——基于fsQCA的组态效应研究

彭 娟

创新是引领发展的第一动力。创新能力在企业竞争中的重要性日益凸显,而如何有效激发市场主体的创新活动是亟待解决的关键问题。既有文献证实了民营企业的科技创新活动相对较为活跃,创新动力和效率均优于国有企业,①韩松、习媛杰:《风险视角下企业治理结构和研发创新——基于委托代理模型的研究》,《经济理论与经济管理》 2021年第4期。作为重要创新主体的民营企业在国家创新体系中发挥着越来越重要的作用。②陈力田、许庆瑞:《转型经济情境下中小型制造企业创新能力测量与比较评价研究:基于“柔性‐效率”均衡视角》,《管理工程学报》 2016年第3期。如何从民营企业的创新决策角度来提升民营企业绩效成为值得关注的问题。

研究者将创新方式视为创新绩效的重要前因,并关注企业创新方式选择背后的驱动力。理论研究历经五代创新范式,显示企业选择创新方式会受到多种因素的综合影响:技术推动论肯定了研发活动在创新中的决定性作用;需求拉动论关注市场需求如何影响企业选择创新方式;技术‐市场耦合观强调企业创新方式的选择是技术推动与需求拉动综合作用之后的结果;集成观在耦合观的基础上提出企业内部管理尤其是创新管理在技术要素与市场要素适配中具有关键作用;创新系统观强调将企业创新行为置于综合系统框架中来考量,认为企业可以同时利用内部和外部的创新资源实现企业的技术创新。③陈衍泰、陈劲、程聪:《企业创新战略:从传统情境到数字化情境,是“旧瓶装新酒”吗?》,《研究与发展管理》2021年第6期;Adner R.,“Match your innovation strategy to your innovation ecosystem”,Harvard Business Review, vol.84,no 4,2006,pp.98‐107;解学梅、方良秀:《国外协同创新研究述评与展望》,《研究与发展管理》2015年第4期。如何从创新方式选择的角度来提升民营企业绩效成为理论界关注的问题。①刘业鑫、吴伟伟、于渤:《技术管理能力对突破性技术创新行为的影响:并行多重中介机制》,《管理科学》2022年第1期。

理论研究也关注了企业采用不同创新方式的后果,涉及的结果变量包括雇佣决策、企业产能和商业模式创新等。②宋建、郑江淮:《中国企业创新的就业效应——“创造”还是“破坏”》,《南开经济研究》2021年第4期;孙永磊、陈劲、宋晶:《企业创新方式选择对商业模式创新的影响研究》,《管理工程学报》2018年第2期。受制于创新数据的可得性,很少有文献系统识别民营企业的创新方式及其绩效表现。目前已知仅有中国企业家调查系统于2015、2016 年对国有及非公企业创新方式进行了调查,但该调查没有报告企业的绩效表现。对企业创新方式与绩效关系的研究还有待进一步补充,特别是什么决定了企业的创新方式选择、具有高绩效表现的创新方式需要满足哪些条件等问题缺乏深入探讨。

本文的主要贡献在:第一,以企业创新生态系统观为统领,提炼出三种创新方式(技术改进、合作开发、独立开发),及影响创新方式选择的三大要素——核心技术能力、协同能力和宏观管制环境。第二,运用模糊集定性比较分析(fsQCA)方法,③Fiss,P.C,“Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research”,Academy of Management Journal,vol.54,no.4,2011,pp.393‐420 ;杜运周、刘秋辰、程建青:《什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度?——基于制度组态的分析》,《管理世界》2020年第9期。基于2012 年世界银行国别调查,探索高绩效的企业在创新方式选择上呈现出何种特征,并识别出不同创新方式所适配的生态环境。通过对602 家民营企业的分析,本文发现:合作开发模式、合作与独立开发并重模式能够实现企业在绩效上的高速增长。在影响高绩效的前因要素中,核心技术能力、协同能力、宏观管制环境有重要作用。

一、理论基础

(一)创新生态系统

生态系统作为一种新的研究视角,在战略管理以及创新和技术管理研究中受到大量关注。④杨升曦、魏江:《企业创新生态系统参与者创新研究》,《科学学研究》 2021年第2期。创新生态系统关注创新要素如何与组织系统、外部环境之间动态协同来实现价值创造与创新,其由焦点企业、客户、供应商、主要生产商、投资商、分销商、分包商、标准制定机构、工会、政府和社会公共服务机构等异质性组织构成。⑤谭劲松、宋娟、陈晓红:《产业创新生态系统的形成与演进:“架构者”变迁及其战略行为演变》,《管理世界》2021年第9期。创新生态系统一般开展两类活动:一是在企业组织边界范围内,聚焦于打造核心技术、研发与技术能力及组织管理能力的核心能力;二是以焦点企业的核心能力为基础,通过与外部异质性组织协同来构建企业创新生态系统,实现组织内、外部创新主体的共生演化。⑥陈劲、尹西明:《建设新型国家创新生态系统加速国企创新发展》,《科学学与科学技术管理》2018年第11期。

1.三种创新方式

基于技术创新理论视角,学者将创新方式分为自主创新、合作创新与技术改进三种。⑦Alice,“Does ownership type matter for innovation? Evidence from China”, Journal of Business Research,vol 66,no 12,2013,pp.2473‐2478;彭纪生、刘春林:《自主创新与模仿创新的博弈分析》,《科学管理研究》2003年第6期。

一是自主创新/内部研发。按照技术来源与企业边界的关系,可将技术获取模式分为内部研发与外部获取两类。⑧邓峰、贾小琳:《高技术产业绿色技术创新的动因:内外部研发与协同创新》,《生态经济》2021年第1期;陈劲、尹西明:《建设新型国家创新生态系统加速国企创新发展》。内部研发能帮助企业实现技术突破,从而为推出新产品、新服务提供技术保障。内部研发的优势地位形成了其他竞争对手进入的技术壁垒,是企业提升核心竞争力和维持竞争优势的关键所在。

二是合作创新。在合作创新过程中参与各方都希望能通过资源和能力互补来实现自身利益最大化。因此,企业面临的最大难题在于权衡拿出资源与合作方共享和保护自身权益之间的得失。合作研发的成败取决于能否建立信任机制,实现基于知识的深度交互合作。①傅晓岚:《扬创新之帆追引领之梦》,《人民论坛》2017年第33期。

三是技术改进。技术改进反映了我国部分后进企业为实现创新而常用的可行模式。②邓向荣、汪小洁、曹红:《非连续性技术创新理论研究新进展》,《经济学动态》2022年第1期。技术改进可弥补产品/技术短缺,节约研发经费及时间,通过引进、消化、吸收技术来积累能力,为自主创新奠定基础。技术改进的不足在于可能会产生路径依赖与组织惯性,也会因核心技术不足而丧失创新行动的话语权与决策权,被排挤到价值链的末端,陷入“引进—落后—再引进—再落后”的恶性循环。③马永军、张志武、赵泽:《技术引进、吸收能力与创新质量——来自中国高技术产业的经验证据》,《宏观质量研究》2021年第2期。

2.影响创新方式选择的三个关键因素

基于创新生态理论,本文认为企业的创新效能受到焦点企业自身的核心技术能力、与外部异质性组织的协同能力,以及组织外部管制环境的综合影响。

一是核心技术能力。资源基础观认为,企业竞争力建立在其拥有的特殊资源基础上。Prahalad 和Hamel 指出企业的竞争优势来源于组织中的积累性知识,特别是那些能协调不同生产技能或有机结合多种技术流派的知识。④Prahalad,C.K.,and Hamel,G.,“The core competence of the cooperation”,Harvard Business Review,vol.68.,no.3,1990,pp.79-91.核心能力的关键是核心技术能力,其能使得企业用最低的成本、最高的效率开发出差异化的创新产品。

二是协同能力。Teece 等提出动态能力概念,并将其定义为企业为适应外部环境而对内部和外部能力进行整合、构建及重组的能力。⑤Teece,D.J.,Pisano,G.,and Shuen.A.,“Dynamic capabilities and strategic management”,Strategic Management Journal,vol.17,no.7,1997,pp.509‐533.正是这种能力使得交易费用降低,成为企业持续竞争优势的源泉。本文采用协同能力来描述之,强调协同的实质在于创新生态系统内各异质性伙伴之间的信息互通和资源互动。

三是外部环境(宏观管制环境)。早期对技术环境和市场环境关注较多,这两者分别从供给侧和需求侧对企业创新产生影响。创新生态系统观则强调政策与制度环境的重要性,其中宏观管制环境被视为企业创新决策的重要影响因素。⑥陈怀超、侯佳雯、艾迪欧:《制度支持对集群企业创新绩效的影响研究——文化相似性的调节作用和技术能力的中介作用》,《中央财经大学学报》2020年第11期。

(二)基于创新范式的创新方式选择

企业无法选择或影响外部环境,而是在给定外部环境下,基于自身的内部核心技术能力和协同能力来进行创新决策。

1.外部环境与要不要创新

企业要不要开展创新活动很大程度上取决于外部环境。2017 年中国企业家调查系统显示,平均而言逾七成企业家认为与5 年前相比企业客户的消费结构发生“较大”或“很大”变化;近六成企业家认为当前技术变化很快以及技术竞争激烈。⑦中国企业家调查系统:《中国企业创新动向指数:创新的环境、战略与未来——2017中国企业家成长与发展专题调查报告》,《管理世界》2017年第6期。企业研发具有周期长、风险大的特点,想要实现技术创新必然需要良好的外部环境支撑。宏观管制环境是企业成长的重要外部环境,决定了企业战略决策和经营行为,也构成了企业创新的关键社会资本。如何适应宏观管制环境将成为影响企业创新链形成与运行的关键因素之一。⑧史璐璐、江旭:《创新链:基于过程性视角的整合性分析框架》,《科研管理》2020年第6期。

2.核心技术能力与要不要独立研发

企业研发活动能够产生新的信息,提高企业对现有信息的消化、吸收和利用能力。①Cohen W.M.,and Levinthal D.A.,“Adsorptive capacity: A new perspective on learning”,Administrative Science Quarterly,vol 35,1990,pp.128‐152核心技术能力越强,独立研发倾向越高。核心技术能力较弱时,企业比较现实的选择是技术引进,尤其是在传统制造行业,这些行业的技术能力要求相对较低,通过技术引进可以快速获取收益。

然而,需要注意的是研发作为企业的核心能力只是自主创新的必要但非充分条件。②苗冠军、苏杨、张庆霞:《研发投入强度及资源配置结构对西部欠发达地区研发效率的影响——以宁夏为例》,《中国科技论坛》2019年第7期。一方面,核心技术能力具有双重性,它既是企业竞争优势的来源,也可能会阻碍新的研发活动,产生核心刚性;另一方面,技术复杂性、创新风险性、市场不确定性加大,单个组织的资源限制与认知局限使得独立研发面临诸多障碍,单个企业几乎无法再依靠单一的自主创新策略获得卓越绩效。③Chesbrough H.W.,Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology,Harvard Business School Press,2003.

3.协同能力与要不要合作开发

当外部环境日益呈现VUCA 特征,企业必须采取开放式创新的方式来获得外界的资源和知识,从而分散环境变动引致的风险,④李冬琴:《中国科技创新政策协同演变及其效果:2006—2018》,《科研管理》2022年第3期。这就需要企业具有较强的协同能力。

协同能力越强,企业越有可能会选择与供应商、竞争对手或大学科研院所等其他相关机构展开技术合作,通过多方信息、知识及资源的交换、共享和内部化,实现新知识的再创造。反之,当企业协同能力弱时则倾向于采取技术引进策略,因为后者的重点是从外部获得信息、技术和资源,再由企业内部消化、吸收、再创新,因而与外界的交流互动处于较浅层次,对企业的协同能力要求并不高。

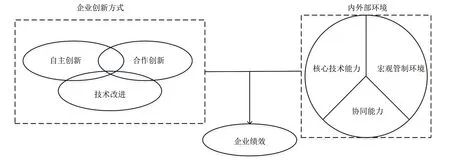

基于以上描述,本文构建了图1 所示的研究模型。

图1 研究模型

二、研究设计

本文采用fsQCA 方法,主要是因为企业创新方式的选择及其绩效受到外部环境、内部核心技术能力和协同能力等要素的共同影响。而以“自变量—因变量”二元关系为基础的传统多元回归分析方法很难检验3 个以上自变量同时对因变量产生的综合影响。相比之下,fsQCA 方法在处理多变量之间的复杂效应方面更具优势。参考Fiss、杜运周等有关fsQCA 方法的说明及应用,本文具体的分析步骤包括:变量设定与校准、单项前因条件的充分性和必要条件检验、形成真值表,最后识别出高绩效的前因条件组态。①Fiss,P.C.,“Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research”;杜运周、刘秋辰、程建青:《什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度?——基于制度组态的分析》。

(一)数据来源和指标设定

1.数据来源

本文采用2012 年世界银行国别调查数据进行分析,该数据反映了我国企业(以民营企业为主)的创新方式、绩效、创新管理及营商环境等方面的信息,能满足本文研究目的。在全部样本中,2009—2011 年有新产品/服务的民营企业有1260 家。考虑到创新方式是本文的核心变量,采用填补缺失值的方法可能会存在一定偏差,因此,在挑选样本时剔除了创新方式为缺失的样本,最后共有602 家企业作为研究样本。

2.变量设计与校准

(1)创新方式及绩效

世界银行问卷将企业引入新产品/服务的方式细分为五类:自主开发,与供应商合作,与用户合作,引入其他企业已有产品并予以改进,与外部高校、研发机构等合作。根据前述研究,本文将与供应商合作、与用户合作及与外部高校、研发机构合作合并为合作创新,进而形成独立开发、合作创新、技术改进三大类型。

(2)三个影响因素

本文构建的三个影响因素包括企业核心技术能力、协同能力和宏观管制环境。

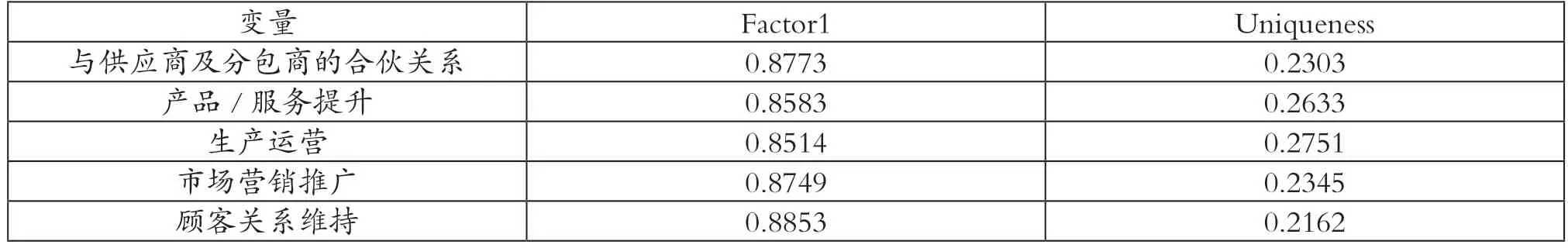

第一,核心技术能力。企业自身的研发投入是企业技术能力的核心基础和重要体现。②尹华、谢庆:《“一带一路”倡议、文化差异与中国装备制造企业对外直接投资模式选择》,《当代财经》2020年第11期。企业研发活动能够产生新的知识,并提高企业对现有信息的消化吸收和利用能力,因而决定着核心技术能力的高度。③Cohen W.M.,and Levinthal D.A.,“Adsorptive capacity: A new perspective on learning”.借鉴贾建锋、赵若男和刘伟鹏的研究,本文以企业是否有研发投入来代表核心技术能力。④贾建锋、赵若男、刘伟鹏:《数字经济下制造业国有企业转型升级的组态研究》,《研究与发展管理》 2022年第2期。第二,协同能力。企业协同能力反映了企业协同各种资源要素从而促进创新实践的一种能力。创新生态系统内企业之间的主要联结机制是基础技术平台,而焦点企业的主要功能在于掌握生态系统的发展方向,向系统成员提供技术平台以整合彼此之间互补的技术知识。⑤Ceccagnoli,M.,Forman.C.,P.Huang,and D.J.Wu,“Cocreation of value in a platform ecosystem”,MIS Quarterly,vol.36,no.1,2012,pp.263‐290.信息技术(ICT)为创新生态系统内的企业联结提供了技术平台,能提升企业内部运营管理水平和增强内外知识管理能力,在一定程度上体现了企业的协同能力。本文用世界银行问卷中的“ICT技术支撑企业五大关键业务(涉及供应商及分包商的合伙关系、产品/服务提升、生产运营、市场营销推广、顾客关系维持)的程度”来表示协同能力。世界银行问卷中采用李克特五点量表为测量尺度,1 为从不支持,5 是非常支持。对这五个条目进行因子分析显示,如表1 显示,可合成一个指标,总体KMO 值是0.8439。第三,宏观管制环境。用企业高管每周是否花费时间应付政府各类监管(包括税收、海关、许可证与登记注册、劳动力管制)来表示宏观管制环境。世界银行2012 年中国营商环境调查报告显示,我国制造业的政府管制指标均值为0.9%,其中民营制造业企业群体的该项指标均值为0.81%,远低于东亚地区均值(6.9%)及中高收入国家均值(10.8%),显示我国企业的管制负担较低,环境总体相对宽松。

表1 ICT 测量条目的因子载荷

(3)企业绩效

参考He 和Wong 的研究,①He Z.L.,Wong P.K.,“Knowledge interaction with manufacturing clients and innovation of knowledge‐intensive business services firms”.Innovation,vol.11,no.3,2009,pp.264‐278.本文以销售收入增速来衡量企业绩效,并构造三个绩效集合——增长、中速增长和高速增长。

一般而言,在运用fsQCA 方法时,需要将变量转换成包括3 个阈值的集合,即完全成员身份、完全非成员身份和交叉成员身份,以反映一个样本属于还是不属于一个集合的最大模糊度。对于增长的校准相对较为简单,以清晰集表示,即当企业的销售收入增速大于0 时,编码为1,小于0 时编码为0。中速增长校准标准是当企业的销售收入增速低于0 时,编码为0,当销售收入增速高于0.098 时(50 分位对应的值),编码为1,交叉阈值为0.05(两者的均值)。高速增长校准标准是当企业的销售收入增速小于0时,编码为0,当销售收入高于0.18(75 分位对应的值)时,编码为1,交叉阈值为0.098(两者的均值)。问卷中的ICT 采用李克特五点量表测量,参照Fiss 对于连续变量的处理方式,②Fiss,P.C.,“Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research”.将原量表中的1(从不)编码为完全非成员身份(0),将原量表的5(总是)编码为完全成员身份(1),将原量表中的3(有时)编码为交叉成员身份(0.5)。

在本文中,将增长、前因要素中的创新方式(技术改进、合作开发、独立开发)、宏观管制环境和核心技术能力设定为清晰集,其内涵和编码见表2。

表2 条件内涵与编码

(二)单项前因条件的充分性和必要条件检验

本文分析了6 个前因条件单独解释样本企业绩效增长结果的必要性与充分性。如表3 所示,任一单项前因条件均不是企业绩效增长的充要条件,即单因素对被解释结果不具决定性的解释力。从必要性来看,各单项前因条件对解释任何增长的必要性均未超过0.9,既不构成也不近似于必要条件。因此更有必要从多因素组合的“组态”角度做进一步分析和探索。

表3 前因条件的充分性和必要性条件检验

(三)构建真值表

在校准变量之后,需要根据前因条件的成员身份度模糊集生成真值表。真值表是一个2k的数值矩阵,其中k 是前因条件的变量数目。在此环节,需要做出的关键决定是异质性得分的临界值,以用于区分哪些组合通过了模糊集合理论的一致性,哪些没有通过。一致性得分等于或超过临界值的前因条件组合被设定为模糊子集并编码为1,低于临界值的组合不构成模糊子集,编码为0。本文参照Fiss 的研究,选择0.8为一致性得分的临界值,在判断某个组态至少应该包括多少个样本时,删除掉那些包含样本数小于3 个的组态。

三、创新方式组态的实证分析

基于上述处理,本文识别出影响企业绩效增长的前因条件组态,基于布尔代数逻辑上精炼上述前因条件组态,并归纳出若干组态的共有条件。

(一)基于不同增长绩效的创新方式组态比较

由表4 可发现有四种模式能带来绩效增长,即技术改进、合作开发、独立开发,以及合作与独立并重。

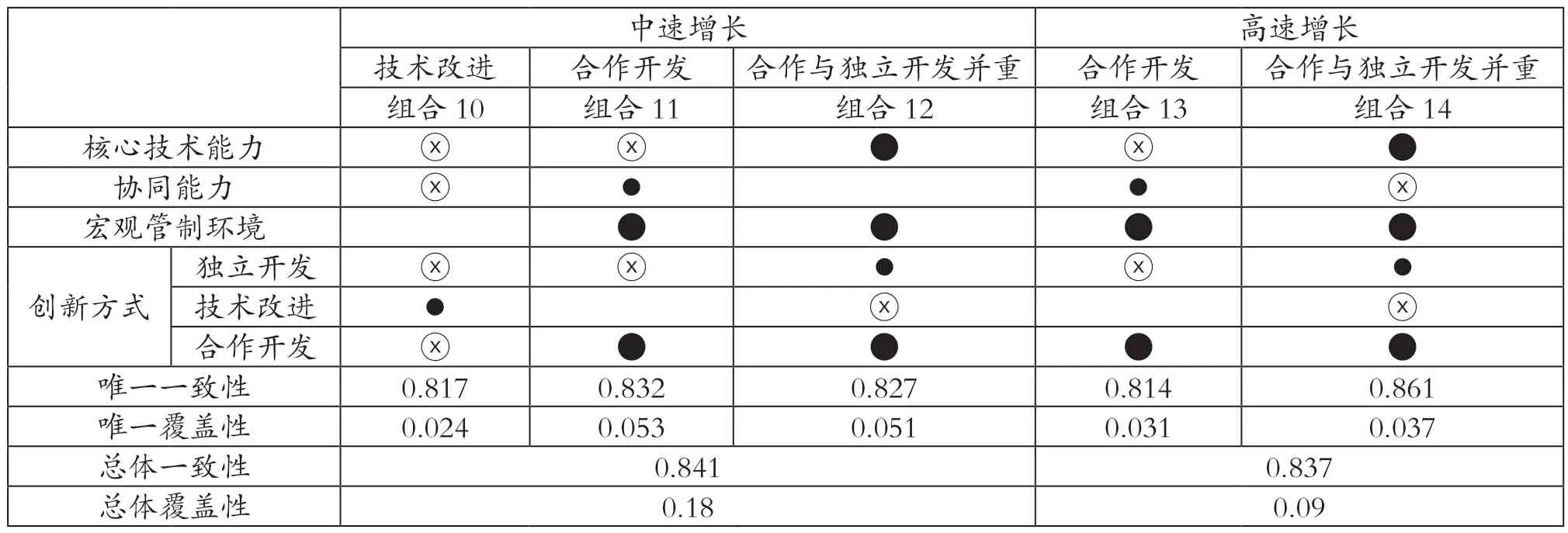

为深化认识便于比较,表5 进一步识别了实现中速增长和高速增长的创新方式组态。中速增长结果下有三种创新组态,比表4 少了独立开发模式。高速增长结果下的创新组态进一步减少为合作开发、合作与独立并重这两种。这也意味着独立开发方式能够实现销售收入的增长,但不能实现中速及以上的增长;技术改进模式能够实现销售收入的增长和中速增长,但不能实现高速增长。由此得出以下发现。

发现1:我国民营企业能采取多种创新方式来实现销售收入增长。

发现2:只有合作开发或合作与独立开发并重的创新模式才能实现高速增长。

同时,对比显示,增长组态的覆盖率达到0.56,中速增长组态的覆盖率急剧下降(0.18),高速增长组态的覆盖率更是只有0.09,由此得出第三个研究发现。

发现3:实现高增长绩效的创新组态占比较低。

如何解释这三个发现,原因到底在哪里?是内部核心能力有限,还是协同能力不足?抑或是外部环境限制?这些都有待深入探究。

(二)基于创新生态系统观的组态比较及解释

本部分基于创新生态系统观的视角,通过表4、表5 的对比分析以下两个问题:一是分析不能实现中速或高速增长(即只在表4 增长或表5 中速增长中出现)的两种组态,明晰其根源;二是针对在表4、表5 中都出现的两种组态——合作开发模式、合作与独立并重模式,分析二者在增长、中速增长和高速增长三种不同情境下前因要素组合的异同,识别高绩效创新方式的关键前因要素。

1.增长与中速增长创新组态的前因要素

(1)技术改进模式

技术改进模式出现于表4(组合1 和2)和表5(组合10)。在表4 中,技术改进模式(组合1 和2)的共性条件是没有核心技术能力,差别在于协同能力和外部宏观管制环境,要么二者都有,要么都不存在,说明二者存在共生关系。运用创新生态系统观,可解释如下:企业缺乏研发这一关键的内部核心能力时,会选择难度最小的技术改进策略;组合2 中企业面对宏观管制环境时,需要有强大的协同能力,需要企业及时把握市场供应商、顾客需求等方面的信息,并找到合适的技术改进方向;当组合1 中未出现宏观管制环境时,企业不需要协同能力。

表4 绩效增长的创新方式组态

表5 绩效中速增长和高速增长的组态

表5 中的技术改进策略减少为一组(组合10),和表4 的组合2 一样。简单的技术改进并不涉及向政府相关部门提交新的审批等,因此企业不需要花费时间去处理政府相关管制要求。这从侧面证实,宏观管制环境不利于企业基于技术改进策略实现中速增长。

(2)独立开发模式

独立开发模式仅在表4 中出现(组合7、组合8 和组合9),表5 的中速或高速增长中均未出现,是较为低效的创新方式。

前述基于创新生态系统观的理论分析显示,在VUCA 环境下,创新面对的不确定性日益加强,技术更新换代速度更快。企业通过封闭式的独立开发策略没能出现在高速增长的组态中,表4 的这三个组合恰恰证实了这一点:其一,组合7 有协同能力,缺乏核心技术能力(研发),无力通过独立开发实现中、高绩效。其二,组合8 有核心技术能力,但缺少良好的宏观管制环境。其三,组合9 兼具核心技术能力和协同能力,因而能根据环境的变化进行动态调整,具备较强的可持续创新能力,这使得企业有底气选择独立开发策略。然而,即使如此,在这些组合中,独立开发只是辅助条件而非核心条件;而且企业单凭自身实力无法实现中速增长,更遑论高速增长。这再次证实,内部核心技术能力和协同能力只是创新的条件之一,在VUCA 环境下,无论企业实力有多强大,自身资源和技术实力终归有限,无法满足创新全部所需。

2.高速增长创新组态的前因要素

合作开发、合作与独立开发并重模式是企业绩效增长的有效路径,从其前因要素组合中,我们可以找到潜藏其后的原因。

(1)合作开发模式

合作开发组态出现在低、中、高绩效三类组态中,但增长绩效对应的前因要素组合与后两类绩效中的组合略有不同。

根据创新生态系统观及其三个关键因素,首先剖析表4 增长模式下的组合3:协同能力确保企业能及时把握市场需求动态信息,发现市场机会,确定适宜的创新方向;但缺乏核心技术能力,使得企业需要与外界主体开展合作以有效开发市场需求。因此,这种合作开发的实质是基于市场合作的创新。然而,前述研究显示,合作开发模式的关键在于信任和合作机制的建立,本组合中企业缺乏核心技术能力,很难保持与合作方的相对均衡态势,合作关系不稳定、难以长久,企业利益极易受到侵害,不能实现中速、高速增长。

相比之下,表4 的组合4(与表5 的组合11、12 一致)只是多了宏观管制环境这一核心条件,正是这一差异使得企业能够基于合作开发策略实现中高速增长。其中的关键就在于宏观管制环境能够较好解决合作机制中面临的种种问题:一方面,政府管制提供了明确的制度规则约束,能有效规避市场合作中的逆向选择和道德风险问题;另一方面,它还能为企业提供合法性支持,有助于提升企业在合作中的地位,保障企业能基于合作实现较好绩效。

(2)合作与独立开发并重的模式

表4 中有2 个组合(组合5、6)都以核心技术能力作为核心条件,与此同时,企业与外部异质性组织合作获取了外部环境变化有关的知识和信息,提升了其对外界的适应能力。因此,该模式的实质是基于核心技术能力的合作与独立开发并重的模式。进一步分析发现:其一,合作开发与独立研发之间具有较强的互补性。企业与科研院所的研发合作有利于隐性知识和异质性知识的交换共享,便利企业高效整合内、外部资源,构建和拓宽企业知识基;①Nahapiet,J.and Ghoshal,S.,“Social Capital,Intellectual Capital,and the Organizational Advantage”,Knowledge and Social Capital,vol.23,no.2,2000,pp.119-157.此外,独立开发作为一个技术内在突破的过程,将带动创新主体向学习型、知识型转变。整体素质的提高又有利于高效吸纳、整合外界的研发资源,弥补自身不足。其二,宏观管制环境在企业创新上起到非常重要的作用。表5 中为实现中速和高速增长,企业除了有核心技术能力还需有良好的宏观管制环境支撑。尤其是企业在进行风险较大的探索式创新时,与宏观环境保持协同一致是很有必要的。

四、研究结论

本文的重要发现有:

第一,为实现成长,企业有多种创新方式可供选择,然而,只有采取合作开发模式或合作与独立开发并重模式才能实现企业绩效的高速增长。单纯的技术改进或独立开发无法保障企业实现高速增长,前者会陷入低层次的技术引进—再引进的循环,后者无法满足VUCA 环境下快速更迭的创新对资源和知识的需求。

第二,实现高速增长的创新方式组态是企业综合考虑核心技术能力、协同能力及宏观管制环境等要素理性选择的结果。核心技术能力是企业选择独立开发策略的必要非充分条件;在此基础上,协同能力使得企业会寻求与外界的合作开发;宏观管制环境则是确保创新成功的重要制度保障。

然而,还有两个突出现象值得进一步深入思考:

第一,即便是高绩效的创新组态也未能完成向自主创新的转型升级。采取合作开发或合作与独立开发并重模式的企业的确实现了销售收入的高速增长,然而从创新组态来看,它们在现阶段仍未能完成向自主创新的转型升级目标,原因就在于内部核心技术能力不够健全。表4 的组合4 是合作开发模式,但企业缺乏核心技术能力,创新主要依赖于市场合作;组合5 是合作与独立开发并重模式,但此组态中企业缺乏协同能力,可能引致机会主义、搭便车的短期合作行为,合作缺乏深度交互,致使网络协同创新效应难以形成。①袁剑锋、许治、翟铖:《中国产学研合作网络权重结构特征及演化研究》,《科学学与科学技术管理》2017年第2期。

第二,不同程度绩效增长下创新组态的对比显示,创新的难度和收益不完全成正比。例如,技术改进的不确定性和风险较低,但收益并不算低(能够实现中速增长);独立开发的难度和风险最大,但收益最低(仅出现在增长组态中)。单纯从收益角度来评判,所有企业都可能遵循比较优势原则,放弃独立开发策略。

虽然本文在理论构建、指标选择、结论解释方面做了大量的工作,力求科学正确地反映我国民营企业创新的模式及其绩效表现,但依旧存在一些研究不足有待后续深入探讨。一是,受限于数据的原因,本研究所用的数据于2012 年发布,并且进入分析的样本仅有602 个,这使得本研究不可避免地存在一定因数据更新不及时、代表性不足而产生的问题;二是,企业创新方式的选择及绩效表现会受到内部、外部多个因素的综合影响,而本研究仅从核心技术能力、协同能力和宏观管制环境三个角度来考察,对其他影响因素的考量不足,后续可从这个方面进行拓展研究。