古蜀地区祭祀遗存初步研究*

冉宏林(四川省文物考古研究院)

本文所谓的古蜀地区主要指古蜀国所辖区域及其周边受影响较深的区域。根据以往学者的研究,古蜀地区大致以成都平原为核心,向北辐射至川北广元一带,向东可至川东长江沿岸,向西直抵川西山地东麓[1],南侧边界目前尚不清晰,但受古蜀国影响的区域可至赤水河流域一带[2],则其南界不会距离太远。

“国之大事,在祀与戎”,古蜀地区应该有着较为完备的祭祀体系。不过,关于古蜀地区的文献记载十分匮乏,基本不涉及祭祀体系,因此再现古蜀地区的祭祀体系没有太多来自古蜀地区自身的线索和参考。考虑到古蜀地区考古遗存中能够看到不少来自中原地区先秦时期的影响,其中或许包括祭祀活动方面,因此关于中原地区先秦时期祭祀活动的文献记载或许可以作为本文研究的重要参照。有鉴于此,加之相关祭祀遗存发现逐渐增多,本文拟尝试就古蜀地区祭祀体系这一以往学者基本未涉及的问题进行初步探讨。

一 考古发现的古蜀地区祭祀遗存

祭祀活动与日常生活明显不同,与之相关的遗存自然也有显著区别,祭坛、祭台、宗庙等遗迹自不必多说,祭祀遗物也与日常生活用器有较大差别。坑类遗迹在祭祀活动和日常生活中都较为常见,二者之间有如下几点差异:

首先,与祭祀活动有关的坑类遗迹形制一般较为规整,坑壁、坑底相对较平整;与日常生活相关的坑类遗迹,尤其是垃圾掩埋坑形制较为随意,各种形状均有,壁、底一般不经过特殊处理,表面不甚平整。

其次,与祭祀活动有关的坑类遗迹的堆积具有一定规律,或有明确顺序,或本身较为独特,或有特殊的、附加的堆积行为;与日常生活相关的坑类遗迹,其堆积一般较随意,无论是土质、土色还是所夹杂包含物均无特殊之处。

再次,与祭祀活动有关的坑类遗迹,包含物的摆置较为规整,具有规律性,而且器物本身或保持完整,或可复原;与日常生活相关的坑类遗迹,包含物皆为灰烬、烧土颗粒、动物骨骼、陶器、石器等,且几乎均残破,少见完整器。

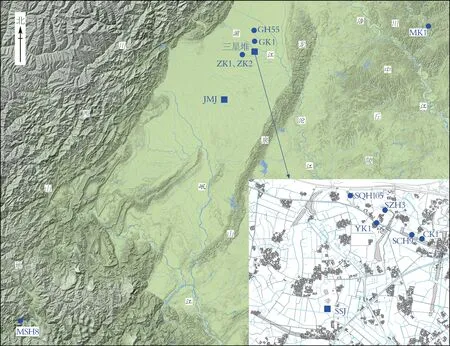

参照上述标准,古蜀地区目前确认的祭祀遗存主要有以下几处(图一):

图一 考古发现的古蜀地区祭祀遗存分布示意图

1.三星堆一号、二号祭祀坑[3](以下分别简称“SK1”和“SK2”)

SK1和SK2位于三星堆遗址中南部、马牧河南岸的三星堆城墙外侧。二者相距约30米,长轴方向均为东北—西南向,平面均呈长方形,SK1略宽,口部长4.5~4.64、宽3.3~3.48米,面积16.2平方米,坑深1.46~1.64米;SK2略窄,长5.3、宽2.2~2.3米,面积11.9平方米,坑深1.4~1.68米。两座坑的填土堆积比较相似,均为经过夯打的黄褐色五花土,较为纯净,只包含少量陶片、灰烬和烧土颗粒等。

填土之下的埋藏堆积有所不同,SK1埋藏大量烧骨渣,骨渣之间夹杂有黑色灰烬,由东南角向其余方向倾斜,烧骨渣与灰烬表面和内部间杂567件文物,包括铜器178件、金器4件、玉器129件、石器70件、陶器35件[4]、骨器残片10件、象牙13根以及海贝124枚;SK2尽管不见大量的烧骨渣和灰烬,但是在坑的四角,尤其是北侧两角仍有发现,出土文物较多,共6094件,除了约4600枚海贝外,另有铜器735件、金器61件、玉器486件、石器15件、象牙67根,其余诸如绿松石、象牙雕、象牙珠等130件。坑内的埋藏文物或被烧,或被砸变形,部分器物表面附着较多烧骨渣、灰烬等,但是不同类器物保存状况各有不同,总体而言越长、越大以及有空腔的器物保存越差,越短、越小以及实心的器物保存越好。埋藏文物有大致的埋藏顺序,先埋入铜器、玉石器、金器等,再埋入象牙,最后再倒入骨渣、灰烬等,但不同批次埋入的文物之间并无明确界限,而且同一批次埋入的文物分布杂乱无章,并非有序摆放。

最近,在SK1和SK2附近又新发现6座坑(以下简称“SK3~SK8”),8座坑附近还发现沟槽、房址、小型圆形坑等与祭祀活动有关的遗存,这些祭祀遗存均位于平面呈长方形、西北—东南走向、面积约13000平方米的祭祀区(以下简称“SSJ”)东部。新发现的6座坑,除SK5和SK6之外,其余四坑各方面特征均与SK1和SK2较为相似。SK5和SK6面积相对较小,分别只有3.5、4.1平方米,深度均不足1米;填土之下不见整根象牙堆积或灰烬堆积,出土文物或多为细碎的牙雕及体量较小的金器、铜器和玉石器,或为摆放规整的炭化木器[5]。

2.三星堆仓包包祭祀坑[6](以下简称“CK1”)

CK1位于三星堆遗址东北部,仓包包城墙中部内侧。平面形状不明,长约2米,宽逾1米,深度超过0.4米。坑内撒有朱砂,坑底埋有烧骨渣和灰烬,出土文物包括铜牌饰、石璧、石璧芯、玉瑗、玉箍形器、小石琮和石弹丸等,其中石璧摆放有序,按大小顺序依次垒叠在一起。

3.三星堆燕家院子玉石器坑(以下简称“YK1”)

YK1位于三星堆遗址中北部,月亮湾小城东部燕家院子北侧。平面形状不明,长超过2米,宽近1米。坑内埋藏堆积不详,出土石璧、玉璋、玉凿、玉琮和绿松石珠等[7],其中石璧的摆放较为规律,或曰“顶部有二十余枚石璧横卧在上,从大到小顺序排列。墓顶系一层水平敷设的石璧,墓边是两列较小的石璧垂直排放”[8],或曰“小大不等,叠置如笋,横卧泥中”[9]。

4.金沙遗址“梅苑”地点祭祀区[10](以下简称“JMJ”)

JMJ位于金沙遗址东南部、摸底河南岸。整体为一台状遗迹,平面呈长方形,长约125、宽约90米,面积约11250平方米,长轴方向为西北—东南向。祭祀区内分布着三种形态的祭祀遗存:

其一为湖相沉积中夹杂祭祀用器,可能为文献所说的“浮沉”祭祀遗存,掩埋的文物主要是石璧、石璋、石琮等的半成品以及极少量玉器和象牙等;

其二为地表堆置的动物角、牙等遗存,属于“瘗埋”类的祭祀活动,因此充斥着大量灰烬,间杂金器、玉器、铜器、绿松石、象牙器、陶器以及动物角、牙等;

其三为坑内掩埋各种祭祀用器,坑的形状分为长方形、圆形、不规则形等。部分坑内分层堆置金器、铜器、绿松石等祭祀用器;部分坑内填充灰烬、烧骨、卵石等,掩埋少量玉璧、铜瑗等祭祀用器,可能属于“燎祭”类的祭祀遗存[11]。

5.竹瓦街窖藏坑[12]

位于彭州市濛阳镇西南,东北距三星堆遗址约12千米。分别于1959年(以下简称“ZK1”)和1980年(以下简称“ZK2”)发现两批铜器,均以大陶缸装盛,出土铜器共计40件,包括罍、尊、觯、戈、戟、钺、矛和锛等。

6.广汉高骈器物坑(以下简称“GK1”)

GK1位于鸭子河以北,南距三星堆遗址约7千米。出土玉璋、玉戚、玉矛以及铜牌饰各1件[13]。出土单位据传为一座长约1、宽约0.5米的土坑。铜牌饰周围有绿松石片,坑底有朱砂[14]。

7.盐亭麻秧玉石器坑(以下简称“MK1”)

MK1位于绵阳市盐亭县麻秧乡梓江南岸,西南距离三星堆遗址约120千米。发现石璧10件[15],出自山顶一个长方形土坑中,坑长3.2米,东端残宽1.6米,西端残宽1.2米,北壁尚存高度1.3米(东端)至1米(西端)[16]。

8.其他疑似祭祀遗存

除上述祭祀遗存外,三星堆真武宫2013H3[17](以下简称“SZH3”)、三星堆仓包包2013H9[18](以下简称“SCH9”)、三星堆青关山H105[19](以下简称“SQH105”)、什邡桂圆桥遗址H55[20](以下简称“GH55”)以及石棉三星H8[21](以下简称“MSH8”)等器物坑,均掩埋较为完整的陶器,坑内填充灰烬、烧土颗粒以及卵石等,显然不是普通灰坑,或许也属于祭祀遗存[22]。

二 祭祀遗存综合分析

上述祭祀遗存的年代、形制特征、堆积状况、出土文物各有区别。

(一)年代

SZH3、SCH9、SQH105、GH55和MSH8等器物坑均埋藏有大量较为完整的陶器,据此可明确各自的分期与年代。发掘者将SQH105的年代确定为殷墟二期,MSH8的年代也已有学者确定为殷墟三期[23]。GH55出土的器座与金沙遗址总装地点H7086[24]的同类器相似,金沙总装H7086出土尖底盏与宝鸡茹家庄H2、H3[25]出土的同类器特征相似,后者为关中地区先周晚期的典型遗存,年代为殷墟四期[26],则GH55的年代亦相当于殷墟四期。SZH3出土的小平底罐与金沙遗址郎家村地点H2332[27]等单位出土的同类器特征相近,年代因此可定为二里头四期至二里岗下层[28]。SCH9出土小平底罐与秭归朝天嘴B区⑥层[29]、秭归何光嘴遗址第⑥、⑦层[30]所出同类器相同,后三者年代相当于二里岗上层至殷墟一期,则SCH9年代可断。

没有随葬大量陶器的祭祀遗存,除了ZK1和ZK2为西周早期较为明确之外,其余的年代或争议较大,或不甚清楚。

SK1和SK2的年代历来有较多争论[31],我们曾将二者年代确定为殷墟二期[32],与SQH105年代相同。结合最新的发掘成果,包括SK1和SK2在内的几座较大的长方形坑,无论是堆积状况、埋藏方式以及出土文物的情况都比较相似,甚至可能存在出土文物“跨坑拼对”的现象,形成年代应该同时。SK4的测年结果已公布[33],大致相当于殷墟四期,则SK1和SK2的年代相应地应该向后推至相当于殷墟四期。至于SK1和SK2所在的SSJ,通过最近发现的多个叠压在相当于殷墟四期铺垫层之下的小型祭祀坑,以及SK1和SK2中部分铜器的铸造年代早至殷墟一期[34]来综合考虑,其使用年代上限至少可以早至殷墟一期。

JMJ的资料还没有系统发表,我们此前认为该祭祀区的使用年代上限或许能够到殷墟三期[35]。从《精粹》发表的陶器来看,年代最早者或许能早至二里头三期[36],与金沙郎家村H2323[37]等遗存的年代相当,但可惜不能明确此时祭祀区是否已经存在。可以确定的是,JMJ延续年代较长,从金沙遗址整体延续年代及繁荣时期来看,祭祀区的主体使用年代当自殷墟四期始,一直延续至西周晚期[38]。

CK1、YK1、GK1和MK1均是偶然发现,只能通过出土文物和年代较为明确的周边遗存进行大致推断。2013年在仓包包城墙发掘过程中,确认其内侧堆积年代最早可至二里岗上层至殷墟一期,据此可大致推断CK1的年代同样相当于二里岗上层至殷墟一期。以往学者将YK1出土玉璋的年代推测为夏至早商时期[39],2013年真武宫城墙发掘地点发现的与YK1同深度的遗存,年代为二里头四期至二里岗下层,故YK1的年代大致可推。GK1出土的玉璋,与SQH105出土的同类器相似,因此其年代可推定为殷墟二期。MK1出土的石璧分辨不出明显的年代特征,但距之不足5千米的张家坝遗址出土大量陶器,年代相当于二里岗上层至殷墟一期[40],则MK1的年代也处于这个区间。

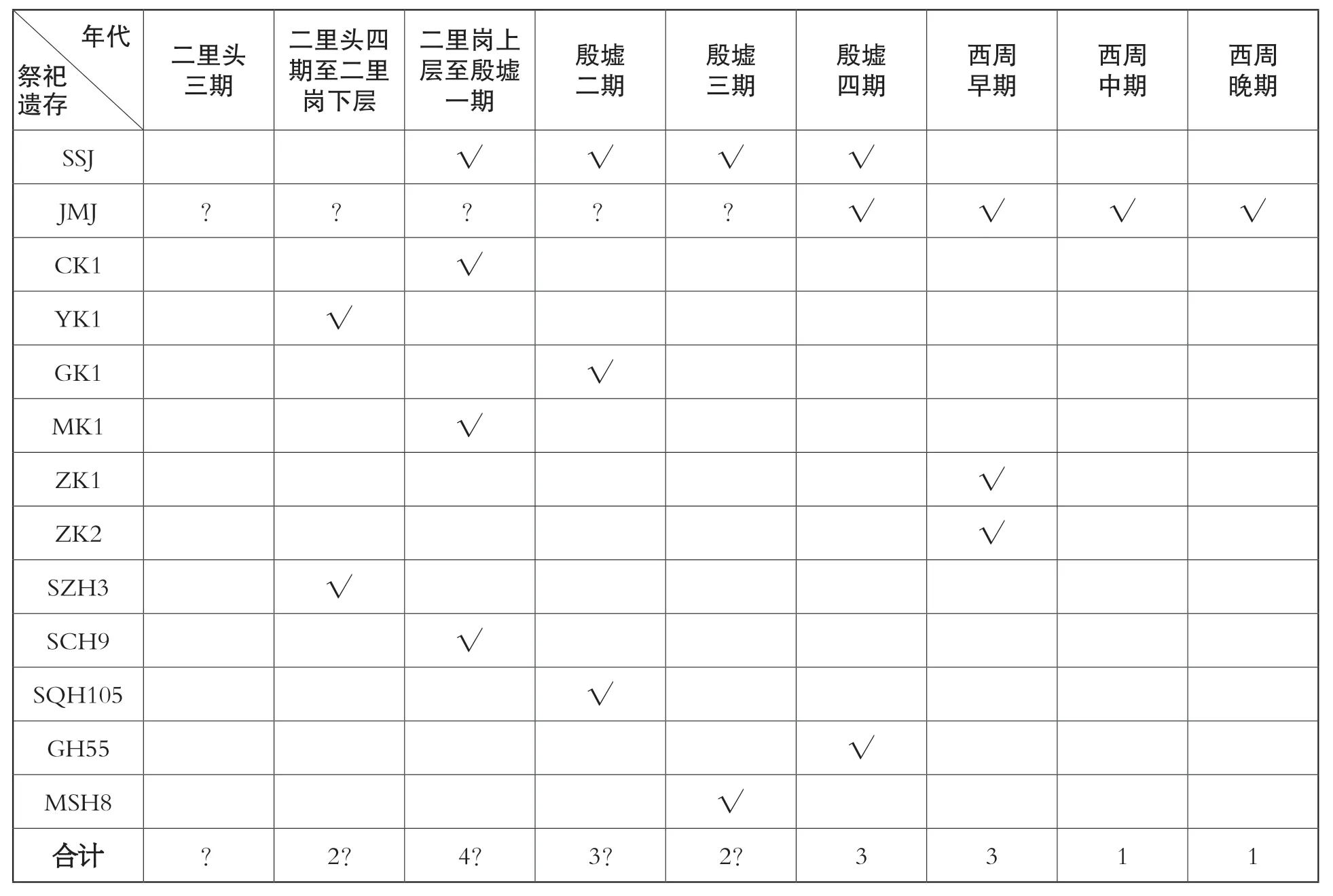

综合上述,目前在古蜀地区发现的祭祀遗存,年代从二里头四期延续至西周晚期,以中商至西周早期较为集中(表一)。

表一 古蜀地区祭祀遗存年代构成表

(二)形制特征

目前能够确认的祭祀遗存,就平面形状来看,可分为二型:

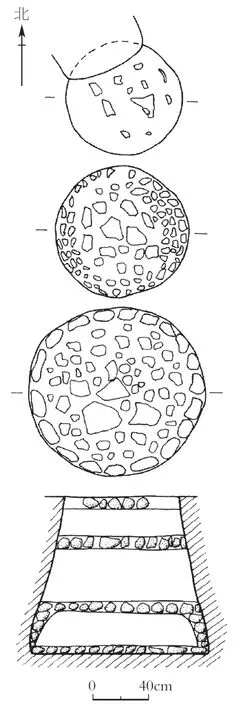

A型 长方形,具体可分为宽长方形、窄长方形和近似正方形三个亚型。平面形状属于宽长方形的祭祀遗存较多,大致有SK1、SK7、SK8(图二∶1)、CK1、YK1、GK1和MK1等;窄长方形和近似正方形祭祀遗存较少,前者以SK2、SK3(图二∶2)为代表,后者包括SK4、SK5(图二∶3)和SK6等。

B型 近圆形。SZH3、SCH9、SQH105(图二∶4)、GH55、MSH8属于此型,ZK1和ZK2尽管所在单位不明,但均出自圆形陶缸,故其平面形状可视为圆形。

图二 古蜀地区祭祀遗存平面形状分类

壁底状况多数不明,口部呈长方形者多为斜直壁平底;口部呈圆形者多为斜弧壁近平圜底。但MSH8为袋状平底,坑壁明确经过加工处理,较为特殊。整体而言,形制都较为规整。

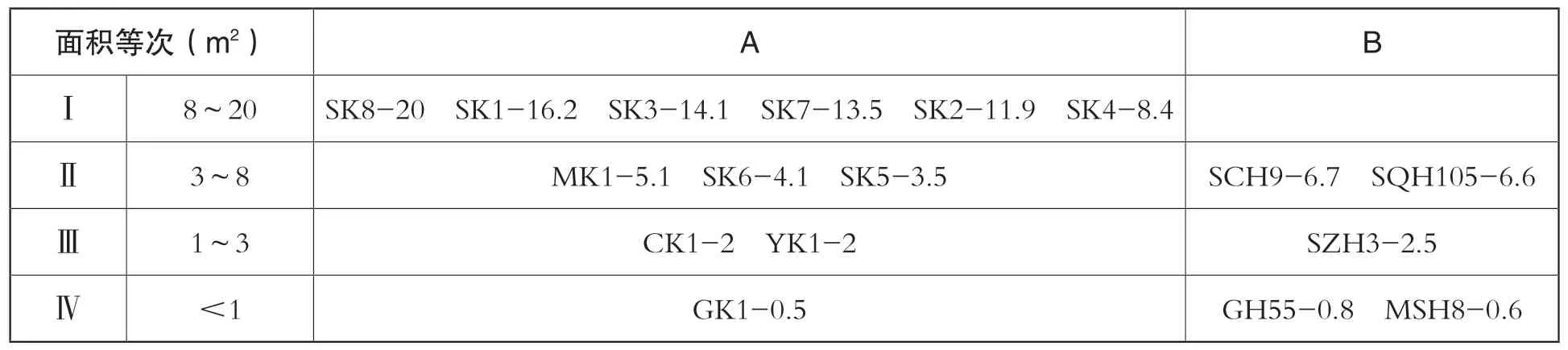

就面积而言,SK8的面积最大,将近20平方米;GK1面积最小,仅0.5平方米。按照上述平面形状的区分,结合面积大小可大致划分如表二所示。

表二 古蜀地区祭祀遗存面积分级表

(三)堆积状况

能够明确堆积状况的祭祀遗存不多,大致可分为四类:

甲类 填充堆积较为纯净,或为花土,或为黏土,堆积与埋藏文物之间界限较为分明,除此之外不见其他包含物。YK1、ZK1、ZK2、GK1、MK1以及最近发掘的SK5和SK6均是如此。

乙类 填充堆积较为复杂,上部是较为纯净的填土,其下的堆积包含大量灰烬、烧土颗粒、卵石乃至烧骨渣等,与埋藏文物混杂一块,相对而言埋藏文物分布更为集中。堆积状况属于此类的祭祀遗存包括CK1、SZH3、SCH9、SQH105、GH55等。

丙类 填充堆积较为复杂,上部有较厚的相对纯净的填土,其下包含灰烬、烧土颗粒、烧骨渣等,再下为各类埋藏文物,三种堆积之间的界限相对较为分明。目前仅三星堆遗址祭祀区的SK1、SK2、SK3、SK4、SK7、SK8的堆积状况如此,其中SK1、SK4、SK8的灰烬、烧土颗粒、骨渣等堆积遍布全坑,SK2、SK3只在坑内局部有分布。

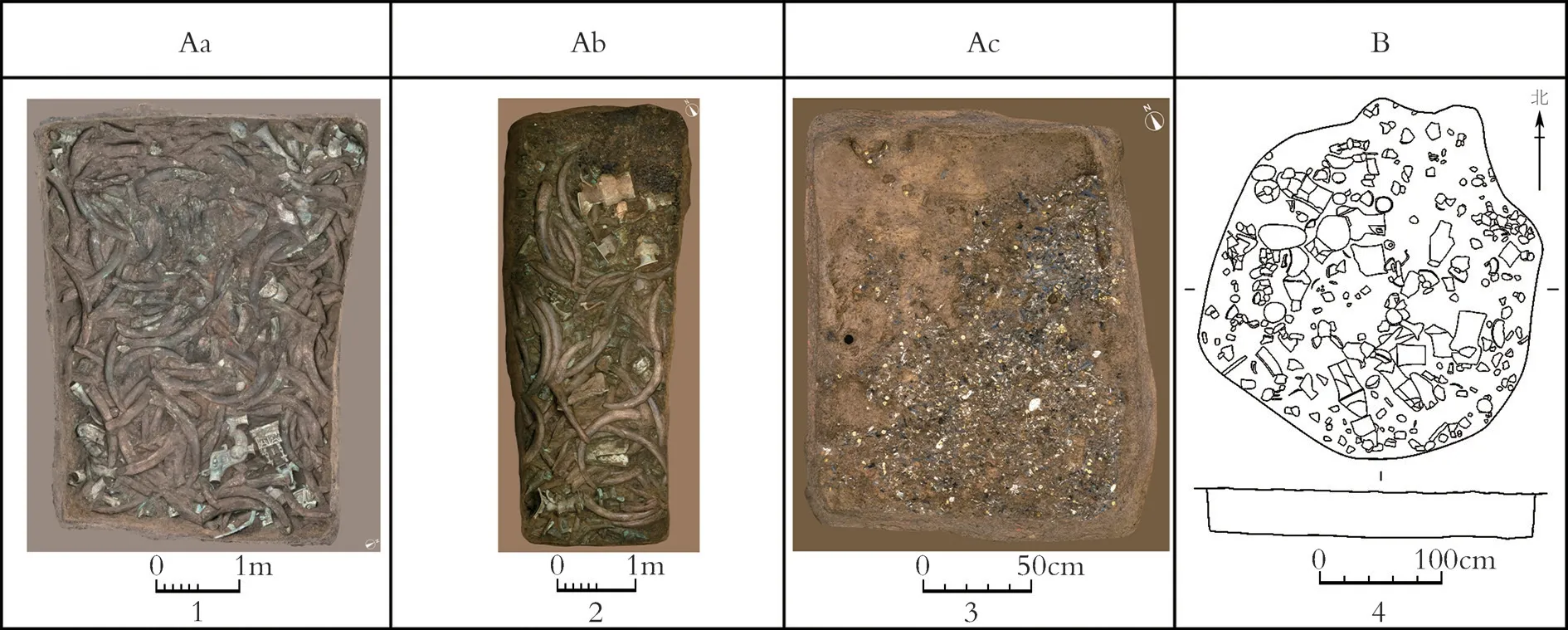

丁类 仅见于MSH8,填充堆积包含黑灰土、灰烬和烧土颗粒等,但以卵石分隔为多层,埋藏文物与填充堆积混杂(图三)。

图三 MSH8 堆积状况

在SSJ、JMJ两个祭祀区内还有大量祭祀遗存,根据目前发表的资料,除了不见丁类堆积状况以及只见于SSJ六座大坑的丙类堆积状况外,其余两类堆积状况均较为常见,如SSJ的小型圆形坑以及JMJ的L13,其堆积状况就属于乙类,JMJ的L4、L6和L8的堆积状况显然属于甲类。

(四)埋藏文物

祭祀遗存内埋藏文物包括金器、铜器、玉石器、陶器、骨牙角蚌器、象牙和丝绸等。就数量而言,以陶器出土居多,玉石器尤其是石器次之,其余器物所见较少。就出土频率而言,陶器和玉石器的出土频率较高,在多数祭祀遗存可见;铜器出土频率较低,只见于SSJ和JMJ,以及SSJ所在的三星堆遗址及其近郊;金器、骨牙角蚌器、象牙和丝绸等出土频率最低,只见于SSJ和JMJ。就器类而言,陶器均属居址遗存中常见的器类,以小平底罐最多;玉石器以璧、瑗为主,璋、琮、戈、虎、蛇、跪坐人像等较为少见;铜器以璧、瑗等与玉石同类器相似的器类为主,其他诸如立人像、人头像、面具、神树、神坛、太阳形器、挂饰等较少;金器目前只见1件金杖和面具、挂饰、箔片等附属物件;骨牙角蚌器、象牙和丝绸数量不多,器类构成没有明显规律。文物的埋藏及保存状况主要分四类:

子类 SK1、SK2、SK3、SK4、SK7和SK8的文物埋藏状况为“粗有序、细混乱”,埋藏文物按照先铜器和玉石器,后象牙,再灰烬的顺序埋入,但无论是铜器和玉石器,还是象牙,同类文物之间的空间分布没有明显规律,亦即同一批次的埋藏文物是随意埋入的,未刻意摆放。绝大多数文物都被烧坏、砸坏,从SK2大立人像残断两部分的相互关系(图四)来看,文物在埋入坑之前便已经被破坏。

图四 SK2 埋藏文物全景

丑类 CK1、YK1、MK1、SK6等的埋藏文物保存较为完整,而且是有意摆置的。CK1、YK1的玉石璧“小大不等,叠置如笋,横卧泥中”;MK1的石璧“从东面起由大到小排成一列,平置坑底”;SK6的“木箱”规整置于坑内西侧,与坑的长轴方向垂直,坑底另有一件平置玉刀。GK1、ZK1和ZK2的文物埋藏状况不甚明确,但文物保存较为完好,显然也是有意摆置,故其出土文物的埋藏及保存状况也属此类。

寅类 SZH3、SCH9、SQH105、GH55等的埋藏文物放置没有明显规律,只是凌乱堆放在坑内,而且几乎所有器物都有残损,甚至破为碎片,但彼此位置靠近,乃原位破碎,可见应该是埋入坑内后再被砸坏(图五)。

图五 GH55(南→北)

卯类 MSH8的埋藏文物同样残为碎片,分别规整地铺在各层堆积中,可以拼对复原,显然也是有意破坏,不过是先破坏再埋入坑中,而非埋入坑中再破坏。

除此之外,CK1、GK1、SK6以及JMJ的L8等祭祀遗存中发现明显的朱砂使用痕迹,且多见于坑底或“木箱”等大型容器内侧。YK1的部分石璧表面呈红色[41],或许与使用朱砂有关,而SSJ的几座大坑中出土多件器物表面也发现沾染朱砂,可见使用朱砂应该是祭祀活动中的普遍现象。

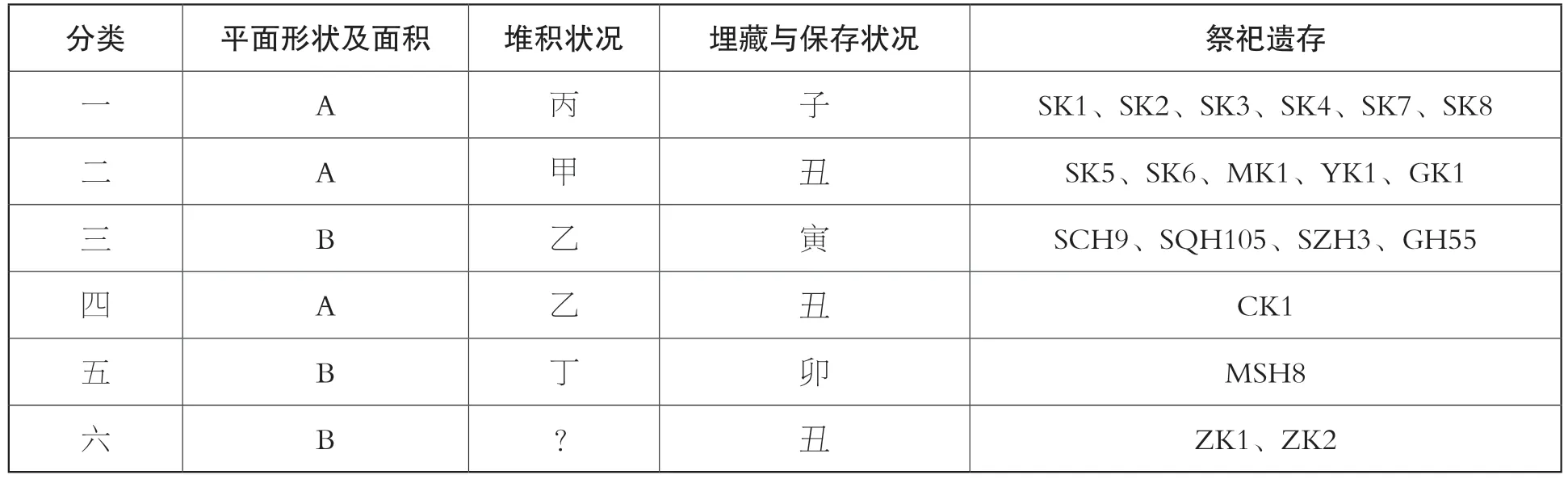

综合对比平面形状、堆积状况、文物埋藏与保存状况三个方面的特征,可以将古蜀地区祭祀遗存分为六大类(表三)。第二、三类祭祀遗存数量较多,面积大小和埋藏文物多寡都有所区别,据此可将二者各自分为四个和三个等级(表四)。第一类祭祀遗存无论是面积大小还是出土文物的种类、数量均明显优于其余五类祭祀遗存。第四类祭祀遗存CK1面积约2平方米,属于第Ⅲ等级,出土有铜牌饰3件、玉瑗8件、玉箍形器1件、玉凿1件、石璧21件、石斧3件,其等级大致对应于第二类的第Ⅱ等级和第三类的第Ⅰ等级。第五类祭祀遗存MSH8面积仅0.6平方米,出土文物除陶器之外别无其他,显然对应于第三类的第Ⅲ等级。第六类祭祀遗存ZK1和ZK2若按陶缸面积来算,应不足1平方米,但出土文物为铜器,其中尊、罍、觯等容器数量较多,仅不见金器、玉石器等,故其等级大致对应于第二类第Ⅱ等级。如此,目前所见祭祀遗存可综合划分为六个等级(表五)。

表三 古蜀地区祭祀遗存分类表

表四 部分祭祀遗存等级划分表

表五 古蜀地区祭祀遗存等级划分表

三 祭祀遗存性质判断

既然是祭祀遗存,则其性质大致可分为两类:其一,出土文物是祭祀用器,埋入祭祀用器的行为也是祭祀活动的一部分,则这类祭祀遗存的性质为祭祀坑;

其二,出土文物是祭祀用器,但埋入祭祀用器的行为与祭祀活动无关,至少其主要目的并非祭祀,则这类祭祀遗存的性质为祭祀器物掩埋坑。

两种性质祭祀遗存的主要区分标准在于埋入祭祀用器的行为是否为祭祀活动的构成部分。上文对古蜀地区祭祀遗存的平面形状、面积大小、堆积状况、文物种类和数量、文物埋藏和保存状况进行了详细解析,其中平面形状无助于把握上述区分标准,且目前发现的祭祀遗存或为长方形,或为圆形,平面形状本就比较规整,也无法做出明确区分。面积大小、文物种类和数量,与祭祀遗存的等级更加相关,对于判断这些文物埋入坑内是否为祭祀活动并没有太大帮助。因此,只有堆积状况、文物埋藏和保存状况有助于判断上述祭祀遗存的性质。

作为祭祀礼仪的重要构成部分,将祭祀用器埋入坑中,其过程和结果应比较郑重且符合相关礼仪约束,因此祭祀用器应是经过刻意挑选,且在坑内应有一定分布规律,填土和坑内埋藏遗存之间界限较为分明,埋藏遗存本身也具有一定分布规律。第二、四类祭祀遗存的埋藏文物以玉石璧为主,另有玉璋、绿松石和铜牌饰等,两者器物构成情况相似,摆放亦有规律可循,填土与埋藏遗存之间界限分明,祭祀用器位于灰烬和骨渣堆积中且集中分布,应可归为祭祀坑。第三类祭祀遗存均以陶器为主要埋藏文物,且以小平底罐、器座等一类陶器为主,数量甚多,且保存较为完好,填土与埋藏遗存之间界限较为分明,祭祀用器位于灰烬和骨渣堆积中且集中分布,同样可确定为祭祀坑。第五类祭祀遗存尽管埋入的是碎片,但可以拼对复原,显然是将完整器物打破再分别埋入,而且堆积分多层,各层以卵石间隔,明显是有意为之,故而也属于一种祭祀坑。第六类祭祀遗存将完整铜器分别装盛于完整的陶缸之中进行掩埋,乃有意为之,似也可视为一种祭祀坑。

第一类祭祀遗存与已明确为祭祀坑的其余五类祭祀遗存之间存在着较为明显的区别:

首先,坑内除填土之外,还有界限分明的其他堆积,与第二类祭祀遗存不同;坑内灰烬、烧土颗粒和烧骨渣等与埋藏文物分属不同层,与第三、四类祭祀遗存不同;不同堆积之间并无间隔规律叠压分布的现象,与第五类祭祀遗存不同。

其次,埋藏文物受到不同程度的破坏,或被烧,或被砸,但是破损程度各有不同,总体而言,越大、越长、越空、越薄的器物,如青铜大立人像、铜神树、铜尊、玉璋,破损越严重,越小、越短、越实、越厚的器物破损程度越轻,这些器物似乎并非人为有意选择性地破坏,而与文物本身承受力有关,同样受力情况下更易破损的文物实际破损便严重。破损器物的残缺部位在坑内并未发现,因此这些器物在入坑前便被破坏,且未将属于同一件器物的所有破损残片埋入同坑中。因此,第一类祭祀遗存的埋藏文物既不像第二、四、六类祭祀遗存那样全部保持完整,也不像第三类祭祀遗存属于原位破碎,更不像第五类祭祀遗存属于坑外破碎再全部埋入坑内。

再次,埋藏文物无确切组合,也看不出数量偏重,第一类祭祀遗存的文物构成情况与其余几类都不相同,且同属第一类的各坑之间也明显不同,表现出较大的随意性。

最后,埋藏文物无明显分布规律,无论是上层的象牙,还是其下的各类金器、铜器、玉石器等,既无相似的朝向,也没有同类靠近的现象,斜躺、倒扣者比比皆是,唯独正放、平躺者甚少,显然是随意分布的,这与其他五类祭祀遗存明显不同。

综上所述,结合林向[42]、徐朝龙[43]、孙华[44]、李先登[45]、徐鹏章[46]、张肖马[47]以及施劲松[48]等的认识,第一类祭祀遗存显然不是祭祀坑,而是祭祀器物掩埋坑。祭祀器物掩埋坑中掩埋的祭祀器物,除了玉璋、玉璧、象牙等祭品之外,还有属于祭祀场景构成部分的青铜立人像、青铜人头像、青铜面具、青铜神树等,以往学者早已指出这一点,此处不再赘述。

四 古蜀地区祭祀体系初探

祭祀活动是古代中国通行的国家仪式,尽管古蜀地区相关文献记载十分匮乏,但中原地区与祭祀活动相关的记载为数不少,可参考之对古蜀地区祭祀体系进行初步复原。《左传》[49]是迄今保存最完好的先秦文献之一,书中有很多关于祭祀活动的记载,重要者如下:

1.祭祀名称

《左传》中所见到的祭祀名称主要有郊、雩、尝、烝、禘、考、望、禜等8种,如:

九月辛丑,用郊。(成公十七年)

秋八月,大雩。(哀公十五年)

十一月乙亥,尝于大公之庙,庆舍莅事。(襄公二十八年)

八年春正月己卯,烝。(桓公八年)

秋七月,禘于大庙,用致夫人。(僖公八年)

九月,考仲子之宫。初献六羽。(隐公五年)

三年春,不郊,而望,皆非礼也。望,郊之属也。不郊,亦无望可也。(宣公三年)

郑大水,龙斗于时门之外洧渊,国人请为禜焉。(昭公十九年)

2.祭祀地点

《左传》中关于祭祀举行地点的记载相对较少,仅20处,而记载详略亦有区别,部分仅言及举行的国别、地名,如:

十二月,晋既烝,赵孟适南阳将会孟子余。(昭公元年)

改服、修官,烝于曲沃。(襄公十六年)

部分记载了祭祀在地域方面的限定,如:

三代命祀,祭不越望。江、汉、雎、漳,楚之望也。祸福之至,不是过也。(哀公六年)

也有记载较为详细者,如:

初,平王之东迁也,辛有适伊川,见被发而祭于野者……(僖公二十二年)

凡君薨,卒哭而祔,祔而作主,特祀于主,烝、尝、禘于庙。(僖公三十三年)

六月辛丑朔,日有食之,鼓、用牲于社。(文公十五年)

明日,使野司寇各保其征,郊人助祝史,除于国北,禳火于玄冥、回禄,祈于四墉。(昭公十八年)

3.祭祀主体

见于《左传》中的祭祀主体主要分为以下几个类别:

祭祀的对象,主要为神鬼、山川河流和祖先等,如:

苟有明信,……,可荐于鬼神,可羞于王公,……焉用质?(隐公三年)

祀于河,作先君宫,告成事而还。(宣公十二年)

从祀先公。(定公八年)

而古人对于祭祀对象也有基本的界定,如:

神不歆非类,民不祀非族。(僖公十年)

祭祀的名义进行者,一般等级较高,如国君、贵族、家族长等,如:

大子奉冢祀、社稷之粢盛,以朝夕视君膳者也,故曰冢子。(闵公二年)

二月癸酉,禘。叔弓莅事,籥入而卒。(昭公十五年)

祝佗父祭于高唐,至,复命,不说弁而死于崔氏。(襄公二十五年)

祭祀的实际进行者,指从事祭祀活动的专门人员,如祝、史等。

我,大史也,实掌其祭。不先,国不可得也。(闵公二年)

二师令四乡正敬享,祝宗用马于四墉,祀盘庚于西门之外。(襄公九年)

其祝、史祭祀,陈信不愧;其家事无猜,其祝、史不祈。(昭公二十年)

4.祭祀内容

《左传》中有关祭祀内容的记载不是太多,共计32条,以叙述祭祀所使用的各种物品为主,如:

夏六月辛未,朔,日有食之,鼓、用牲于社,非常也。唯正月之朔,慝未作,日有食之,于是乎用币于社,伐鼓于朝。(庄公二十五年)

尔贡包茅不入,王祭不共,无以缩酒,寡人是徵。(僖公四年)

诸侯宋、鲁,于是观礼。鲁有禘乐,宾祭用之。(襄公十年)

通过梳理《左传》记载的有关祭祀的内容,可以勾勒出先秦时期祭祀活动的大体轮廓。无论正常或非常的祭祀活动,必然都有主持者,或为王公贵族,或为家族长,而具体执行则由专人负责;祭祀对象的不同,地点也有所不同,或在王城之郊,或在祖庙,或在社,或在城墙附近,或在山川河流;祭祀过程中会使用各种物品,作为受祭者享用之物,包括食物如谷粱、牺牲、酒水,祭乐,如襄公十年“鲁有禘乐,宾祭用之”中的“禘乐”,此外还有其他物品,如文公十五年“诸侯用币于社,伐鼓于朝……”中的币等。

上文确认的古蜀地区五个等级的祭祀坑以及等级最高的祭祀器物掩埋坑,与《左传》上述关于祭祀活动的记载大致相符,结合相关文献,具体分析如下:

1.郊祭

《尔雅·释地》中记载“邑外谓之郊”[50],《说文》也言“距国百里为郊”[51],则“郊”为一地理概念,因郊祭举行之地在“邑外”的“四郊”,故以此名之[52]。如同《礼记·郊特牲》所载,“于郊,故谓之郊”[53]。具体的举行地点则在专门举行郊祭的郊庙,如《礼记·月令》有言,“分茧称丝效功,以共郊庙之服,无有敢惰”。

郊祭出现的时间应较早,《尚书·周书·泰誓下》中就有“郊社不修,宗庙不享”[54]的记载。而郊祭只有天子才有权力举行,如《大戴礼记·礼三本》所载,“郊止天子,社止诸侯,道及士大夫,所以别尊卑”[55]。

GK1所代表的第二类Ⅲ等级祭祀坑,分布于三星堆遗址北郊,距同时期古蜀国都城三星堆遗址约7千米,其所在地显然是“邑外”之“郊”,则GK1是古蜀国举行郊祭的遗留。在三星堆遗址西侧约6千米的温家瓦窑发现有玉璋残件[56],在西城墙之外发现有镶嵌绿松石的铜虎[57]以及小玉凿、小玉璋[58]等,在遗址东侧广汉市环保局建筑工地发现的铜尊[59],或许都可归属郊祭之列。不过,目前三星堆遗址周边疑似举行郊祭的地方,均未发现大型建筑,甚至少有同时期遗存,故古蜀地区举行郊祭的场所并非郊庙,极有可能就是郊野,且地点并不固定。

2.四时之祭

四时之祭指于春、夏、秋、冬四个季节中举行的定期祭祀。不过,古代文献关于这四种祭祀的名称却有不同的记录(表六)。

表六 文献所见四时之祭

由上表可知,四时之祭以祠、礿、尝和烝之说为主流,然持这种说法的文献除《公羊春秋》外,均指向西周时期的祭祀,距离春秋时期已有一段距离,因此也不可断定《左传》所言为非。《公羊春秋》所记应是反映春秋时期的祭祀情况,则《左传》与之相悖。

关于四时之祭,已有学者做过研究,并认为春秋时期的常祀在规定时间举行,但没有所谓的四时之祭[64]。我们觉得春秋时期仍存在四时之祭,不然《左传》不会有“启蛰而郊,龙见而雩,始杀而尝,闭蛰而烝”的记载,但与西周时期的四时之祭应已有所不同,主要在于春祭和夏祭。

祠祭最早见于《尚书·商书·伊训》,“惟元祀十有二月乙丑,伊尹祠于先王”[65],则商代的祠祭于每年十二月举行。据《史记·历书》所记,“夏正以正月,殷正以十二月,周正以十一月”[66],则殷正十二月即夏正正月。杨伯峻在注释《左传》时,认为“启蛰”为夏正正月之中气。可见,祠祭和《左传》中的郊祭举行时间相同,后者极有可能取代前者作为春秋时期的春祭。

关于礿祭,《春秋繁露》卷十五记载,“礿者,以四月食麦也”[67]。杨伯峻在解释“龙见”认为在夏正四月,则《左传》中的雩祭与礿祭举行时间相同,也有可能取代后者作为春秋时期的夏祭。

总之,《左传》中的郊、雩、尝、烝四种祭祀应是春秋时期的四时之祭,其中前两者取代了西周时期的祠、礿二祭。至于《礼记·祭统》将礿、禘、尝、烝作为四时之祭[68],郑玄在注释《礼记》时就做出了解释,“盖夏殷之祭名。周则改之,春曰祠,夏曰礿,以禘为殷祭”。况且《礼记》本身对四时之祭就有不同的说法,如《礼记·明堂位》记载,“是故夏礿、秋尝、冬烝,春社、秋省而遂大蜡,天子之祭也”。

由《礼记·祭法》“远庙为祧,有二祧,享尝乃止”以及《左传·僖公三十三年》的“特祀于主,烝、尝、禘于庙”的记载可知,举行四时之祭的地点应在宗庙之中。

四时之祭属于常祭,且举行之地为宗庙,宗庙不变,则每年的四时之祭位置亦不变。SSJ和JMJ分别是三星堆遗址和金沙遗址的祭祀区,区域内分布着大量祭祀坑,显然是历年在同一场所举行祭祀活动所致,故SSJ和JMJ发现的祭祀遗存应是古蜀地区举行“四时之祭”的遗存,SK1、SK2等6座祭祀器物掩埋坑中出土的大量祭祀用器,极有可能就属于宗庙中的常设之物。SK5、SK6属于第二类Ⅰ等级祭祀坑,金沙遗址梅苑L8从发表的埋藏文物和祭祀坑体量来看,似乎也可归属同一等级,故而这类“四时之祭”的等级总体较高。

根据目前的测年结果来看,SSJ的年代整体偏晚,均属晚商时期,则三星堆遗址在晚商之前举行“四时之祭”的场所并不在SSJ。YK1属于第二类Ⅱ等级祭祀坑,与SK5和SK6同属一类祭祀坑,且等级相差不大,应该属于“四时之祭”遗存,其所在的燕家院子位于月亮湾小城东部,或许是三星堆遗址早期举行“四时之祭”的场所。

3.禘祭

关于禘祭,《礼记·明堂位》有较为详细的记录:

季夏六月,以禘礼祀周公于大庙,牲用白牡,尊用牺、象、山罍,郁尊用黄目,灌用玉瓒大圭,荐用玉豆、雕篹,爵用玉琖仍雕,加以璧散、璧角,俎用梡、嶡。升歌清庙,下管象;朱干玉戚,冕而舞大武;皮弁素积,裼而舞大夏。昧,东夷之乐也;任,南蛮之乐也。纳夷蛮之乐于大庙,言广鲁于天下也。

有关禘祭的对象在《礼记》和金文中同样可以找到答案,如:

王者禘其祖之所自出,以其祖配之,而立四庙。(《礼记·丧服小记》)

唯八月……王各(格)周庙,祝。……用牲,啻(禘)周王、□王、成王……(小盂鼎[69])

禘祭与“四时之祭”一样,都在宗庙举办,只是祭祀的对象为祖先。SSJ是三星堆遗址举行“四时之祭”的固定场所,则禘祭同样在此处举行。以往有学者将SK2中出土的纵目面具视为古蜀祖先蚕丛的化身[70],恰与之吻合。

4.考祭

有关考祭的记录较少,最早于《尚书·周书·大诰》中有“若考作室,既厎法”[71]的说法。毛注《诗·小雅·鸿雁之什·斯干》中也说到,“斯干,宣王考室也”[72]。《礼记·杂记下》同样记载,“路寝成,则考之而不衅”。可见,与《左传》“考仲子之宫”的说法相同,应是宫室落成之后举行的祭祀。

目前古蜀地区还没有发现与建筑有关的祭祀遗存,不过在2012年发掘青关山一号建筑时,在地面夯土中发现一根象牙[73],或许与此有关。该象牙较完整,未经特别处理和加工,系整根直接埋入,与SSJ、JMJ发现的象牙情况相似,后二者的象牙显然属于祭祀用器,则前者显然也应属于祭祀遗存,其位于青关山一号建筑地面夯土之中,与之应存在关联,很有可能就是针对青关山一号建筑举行考祭的遗存。

5.望祭

望祭最早见于《尚书·虞书·舜典》,“肆类于上帝,禋于六宗,望于山川,徧于群神,辑五瑞”[74]。《礼记·王制》也有记载,“岁二月,东巡守,至于岱宗,柴而望祀山川”。可见,望祭的对象为山川之神。《左传·僖公三十一年》记载,“望,郊之细也。不郊,亦无望可也”。则望祭从属于郊祭,《周礼·春官宗伯·小宗伯》的“兆五帝于四郊,四望四类亦如之”[75]之言亦有此意。望祭的内容部分见于《周礼·地官司徒·封人》,“望祀,各以其方之色牲毛之”[76]。

第二类Ⅳ等级祭祀遗存MK1位于山顶,周边无任何同时期遗存,无疑是针对高山所举行的祭祀活动遗留,应该是古蜀国举行望祭的实物证据。《左传·哀公六年》记载“三代命祀,祭不越望”,《礼记·曲礼下》载“凡祭,有其废之,莫敢举也;有其举之,莫敢废也。非其所祭而祭之,名曰淫祀”,《礼记·王制》载“天子祭天下名山大川,五岳视三公,四渎视诸侯。诸侯祭名山大川之在其地者”,《礼记·祭法》记载“有天下者祭百神。诸侯在其地则祭之,亡其地则不祭”,《公羊春秋·僖公三十一年》亦曰“诸侯山川有不在其封内者,则不祭也”[77]。可见举行望祭的地方一般都是国土疆域的边界之处。MK1位于绵阳市盐亭县,隔梓江对岸的张家坝遗址出土文物与三星堆遗址所见同类器别无二致,均属三星堆文化,而再往北的阆中、广元一带所见同时期遗存的文化面貌与三星堆文化差别较大,似乎表明古蜀国的北疆大致就在张家坝遗址附近,这也侧面印证了MK1是望祭遗存的推测。

除此之外,第三类Ⅰ、Ⅱ等级祭祀遗存SQH105、SCH9、SZH3均位于城墙内侧,SQH105位于青关山城墙内侧,SCH9位于仓包包城墙内侧,SZH3则位于真武宫城墙内侧,应该是《左传·昭公十八年》所载“祈于四墉”的祭祀遗存,相比“四时之祭”和“禘祭”而言,此类祭祀活动的等级较低。国都之外其他遗址举行的祭祀活动,如MSH8和GH55,或许因为举行祭祀者等级较低,其祭祀等级亦低,其中MSH8深处川西山地之内,受到当地文化、习俗影响较深,其祭祀礼仪与古蜀腹地已有较大区别;第六类的ZK1和ZK2处于当时的国都金沙遗址以北,或许属于“郊祭”遗存,等级不低,似乎意味着二者所在的竹瓦街遗址是西周时期仅次于都城的高等级聚落。

综上所述,目前古蜀地区所见的祭祀遗存,总体上与文献记载的祭祀活动较为符合,大体可分都城祭祀和地方祭祀。“四时之祭”“禘祭”等由统治阶层主持的祭祀活动只在都城举行,其祭祀等级也相应较高,除此之外在都城内城墙内侧等地还举行等级相对较低的祭祀活动。地方举行的祭祀活动有在都城郊野举行的“郊祭”,在国之边界区域的高山和河岸举行的“望祭”,以及其他普通祭祀活动。由于“郊祭”“望祭”由统治阶层主持,故其等级尽管不比“四时之祭”和“禘祭”,但依旧较高;其他的普通祭祀活动由于主持者等级偏低,祭祀活动等级最低。上述各类祭祀活动,只有“四时之祭”“禘祭”是固定在宗庙中举行,位置不会轻易改变,其余祭祀活动没有固定的举行场所。

五 结语

尽管目前能够确认的古蜀地区祭祀遗存不多,但依然能够据此大致复原古蜀地区的祭祀体系。此体系比较概括,细节方面还不甚清晰,只待未来发现更多祭祀遗存来补充或改变本文复原的古蜀地区祭祀体系。目前,该体系尚有以下问题有待深入讨论:

其一,本文所谓的古蜀地区祭祀体系,其年代大致从二里头四期延续至西周晚期,前后超过1000年。如上文所述,中原地区的“四时之祭”在两周之际发生了变化,古蜀地区的祭祀体系在如此长时间内或许也有所改变。就目前的发现来看,并未发现属于“望祭”的西周时期遗存,也未在JMJ发现与SSJ祭祀器物掩埋坑出土的相似器物,表明西周时期的“四时之祭”和“禘祭”具体内容与之前还是有所差别。由此可见,古蜀地区的祭祀体系并非一成不变,而是早晚有所变动,但目前还不清楚这种变化仅仅只是细微细节之处的调整,还是从根本上的改弦更张。

其二,本文所谓的古蜀地区祭祀体系,其年代上限只至二里头四期,但文献记载的古蜀国起始年甚早,考古发现的早于二里头四期,且与之后古蜀地区遗存特征一脉相承的遗存,其年代上限至少可至距今4600年前后[78],在此期间或许已有祭祀活动并初成体系。目前古蜀地区发现早于二里头四期且与祭祀活动似有关联的遗存包括仁胜村墓地M22[79]、青关山K25[80]等器物坑,二者属于宝墩文化四期,或曰鱼凫三期文化时期,大致距今约4100~3900年,均埋置陶高圈足盘和杯形罐,摆放规整,且都有“2件高圈足盘+1件杯形罐”的组合,显然是当时一种固定的习俗。从二者反映的情况来看,与二里头四期以来的祭祀活动内容大相径庭,更无体系可言。

其三,根据我们的研究,古蜀国在两周之际发生了较大变化,甚至怀疑是统治阶层发生了更替,祭祀体系或许也发生了较大改变。目前还没有发现明确属于东周时期的祭祀遗存,只有羊子山土台[81]被部分学者视为祭坛一类的设施。暂且不论该土台是否真的与祭祀活动有关,即便是祭坛,目前在土台表面和周边并无相关祭祀遗存发现,也能说明此时的祭祀活动与SSJ和JMJ所体现的早期祭祀活动有显著区别,则祭祀体系发生根本改变是可以推测的。

其四,关于竹瓦街两个窖藏的性质,本文仅根据其文物埋藏情况和保存状况将之大致归为祭祀坑,但证据略显不足,在复原古蜀地区祭祀体系时屡感二者在多个方面与其余祭祀遗存格格不入,或许二者本就不是祭祀坑,需要后续重点关注。

此外,如文初所说,本文主要参考中原地区的文献记载来比对古蜀地区祭祀遗存,据此复原古蜀地区的祭祀体系,但古蜀地区的祭祀礼仪不会完全照搬中原地区古国,因此上述结论仅仅只是为古蜀地区祭祀体系贴上的中原式标签,真实情况可能完全不同,只待将来能发现关于古蜀地区祭祀礼仪的文字记载来进行修正。

注释:

[1]林向:《论古蜀文化区——长江上游的古代文明中心》,李绍明等主编:《三星堆与巴蜀文化》,第1~10页,巴蜀书社,1993年。

[2]张改课等:《三星堆文化和十二桥文化向黔北地区的扩散——以贵州省赤水河流域为例》,四川广汉三星堆博物馆等主编:《三星堆研究》第5辑,第53~62页,巴蜀书社,2019年。

[3]a.四川省文物管理委员会等:《广汉三星堆遗址一号祭祀坑发掘简报》,《文物》1987年第10期;

b.四川省文物管理委员会等:《广汉三星堆遗址二号祭祀坑发掘简报》,《文物》1989年第5期;

c.四川省文物考古研究所编:《三星堆祭祀坑》,文物出版社,1999年。

[4]报告发表SK1所出陶器39件,有4件残破不堪,明显与其余35件不同,应属于填土混杂陶片,不宜归为SK1所出埋藏陶器。

[5]雷雨等:《再醒惊天下——四川广汉三星堆遗址祭祀区》,“文博中国”微信公众号2022年3月19日(https://mp.weixin.qq.com/s/7KQRS-Ks-RB-Z3U06-vgZw)。

[6]四川省文物考古研究所三星堆工作站、广汉市文物管理所:《三星堆遗址真武仓包包祭祀坑调查简报》,四川省文物考古研究所编:《四川考古报告集》,第78~90页,文物出版社,1998年。

[7]a.David C.Graham,A preliminary report of the Hanchow excavation,Journal of the West China Border Research Society,Vol.6 (1934).转引自三星堆研究院、三星堆博物馆编:《三星堆研究》第1辑,第20~84页,天地出版社,2006年;

b.葛维汉著,沈允宁译,陈宗祥校:《汉州(广汉)发掘简报》,李绍明、周蜀蓉选编:《葛维汉民族学考古学论著》,第176~198页,巴蜀书社,2004年。

[8]a.David C.Graham,A preliminary report of the Hanchow excavation,Journal of the West China Border Research Society,Vol.6 (1934).转引自三星堆研究院、三星堆博物馆编:《三星堆研究》第1辑,第27页;

b.葛维汉著,沈允宁译,陈宗祥校:《汉州(广汉)发掘简报》,李绍明、周蜀蓉选编:《葛维汉民族学考古学论著》,第179页。

[9]林名均:《广汉古代遗物之发现及其发掘》,《说文月刊》1942年第3卷第7期。转引自三星堆研究院、三星堆博物馆编:《三星堆研究》第1辑,第96页。

[10]a.成都市文物考古研究所:《成都金沙遗址Ⅰ区“梅苑”地点发掘一期简报》,《文物》2004年第4期;

b.成都市文物考古研究所:《成都金沙遗址Ⅰ区“梅苑”东北部地点发掘一期简报》,成都市文物考古研究所编著:《成都考古发现(2002)》,第96~171页,科学出版社,2004年;

c.成都文物考古研究院、成都金沙遗址博物馆编著:《金沙遗址祭祀区出土文物精粹》,文物出版社,2018年。以下简称《精粹》。

[11]周志清:《古蜀祭祀传统观察——以金沙遗址祭祀区为例》,《中华文化论坛》2019年第5期。

[12]a.王家祐:《记四川彭县竹瓦街出土的铜器》,《文物》1961年第11期;

b.四川省博物馆、彭县文化馆:《四川彭县西周窖藏铜器》,《考古》1981年第6期。

[13]敖天照、王有鹏:《四川广汉出土商代玉器》,《文物》1980年第9期。

[14]敖天照:《广汉高骈出土商代玉器的补正》,三星堆研究院、三星堆博物馆编:《三星堆研究》第1辑,第127~131页。

[15]赵紫科:《盐亭县出土古代石璧》,《四川文物》1991年第5期。

[16]赵殿增:《绵阳文物考古札记》,《四川文物》1991年第5期。

[17]资料现存四川省文物考古研究院三星堆遗址工作站。

[18]资料现存四川省文物考古研究院三星堆遗址工作站。

[19]四川省文物考古研究院:《四川广汉市三星堆遗址青关山H105的发掘》,《考古》2020年第9期。

[20]资料现存四川省文物考古研究院三星堆遗址工作站,在什邡博物馆常设展览中有关于此坑的展示和介绍。

[21]四川省文物考古研究院等:《四川石棉三星遗址发掘简报》,《四川文物》2008年第6期。

[22]赵殿增:《三星堆祭祀形态探讨》,《四川文物》2018年第2期。

[23]王彦玉:《商周时期川南地区与成都平原的考古学文化交流》,《四川文物》2020年第5期。

[24]成都文物考古研究所:《成都金沙遗址总装后勤部供应站地点发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2011)》,第196~234页,科学出版社,2013年。

[25]宝鸡市博物馆编辑:《宝鸡 国墓地》,第6~9页,文物出版社,1988年。

[26]杨锡璋、高炜主编,中国社会科学院考古研究所编著:《中国考古学·夏商卷》,第506页,中国社会科学出版社,2003年。

[27]成都文物考古研究所:《成都市金沙遗址郎家村“精品房”地点发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2004)》,第205~207页,科学出版社,2006年。

[28]冉宏林:《郎家村遗存再分析——兼谈三星堆文化在成都平原的分布》,《中国国家博物馆馆刊》2020年第6期。

[29]国家文物局三峡考古队编著:《朝天嘴与中堡岛》,第67~70、79页,文物出版社,2001年。

[30]国务院三峡工程建设委员会办公室、国家文物局编著:《秭归何光嘴》,第75~76、90~91页,科学出版社,2003年。

[31]施劲松:《三星堆器物坑的再审视》,《考古学报》2004年第2期。

[32]冉宏林:《再论三星堆祭祀坑的分期》,四川广汉三星堆博物馆等主编:《三星堆研究》第5辑,第63~68页。

[33]四川省文物考古研究院、国家文物局考古研究中心与北京大学考古文博学院考古年代学联合实验室:《四川广汉三星堆遗址四号祭祀坑的碳十四年代研究》,《四川文物》2021年第2期。

[34]孙华:《关于三星堆器物坑若干问题的辩证》,《四川文物》1993年第4、5期。

[35]冉宏林:《三星堆城址废弃年代再考》,《四川文物》2021年第1期。

[36]同[28]。

[37]成都文物考古研究所:《成都市金沙遗址郎家村“精品房”地点发掘简报》,成都文物考古研究所编著:《成都考古发现(2004)》,第201~203页。

[38]江章华:《金沙遗址的初步分析》,《文物》2010年第2期。

[39]林向:《古蜀文明与中华牙璋》,《中华文化论坛》1994年第1期。

[40]汤小均:《盐亭发现三星堆文化时期大型聚落遗址》,金台资讯2021年2月24日(https://baijiahao.baidu.com/s?id=1692533100751582472&wfr=spider&for=pc)。

[41]D.S.Dye,Some ancient circles,squares,angles and curves in earth and in stone in Szechwan,China,Journal of the West China Border Research Society,Vol.4 (1931).转引自三星堆研究院、三星堆博物馆编:《三星堆研究》第1辑,第8页。

[42]林向:《蜀酒探原——巴、蜀的“萨满式文化”研究之一》,四川大学博物馆、中国古代铜鼓研究学会编:《南方民族考古》第1辑,第73~86页,四川大学出版社,1987年。

[43]a.徐朝龙:《三星堆“祭祀坑”唱异——兼谈鱼凫和杜宇的关系》,《四川文物》1992年第5期;

b.徐朝龙:《三星堆“祭祀坑”唱异(续)——兼谈鱼凫和杜宇的关系》,《四川文物》1992年第6期。

[44]a.孙华:《三星堆器物坑的年代及性质分析》,《文物》1993年第11期;

b.孙华:《三星堆器物坑的埋藏问题——埋藏年代、性质、主人和背景》,四川大学博物馆等编:《南方民族考古》第9辑,第9~53页,科学出版社,2013年。

[45]李先登:《广汉三星堆器物坑之再研究》,《中国历史博物馆馆刊》1994年第2期。

[46]徐鹏章:《关于三星堆两个器物坑地下文物的认识》,《成都文物》1996年第3期。

[47]张肖马:《“祭祀坑说”辨析》,四川省文物考古研究所编:《四川考古论文集》,第70~78页,文物出版社,1996年。

[48]同[31]。

[49]杨伯峻编著:《春秋左传注》,中华书局,2009年。文中所引《左传》相关内容均出自此书,以下不再另注。

[50]〔晋〕郭璞注,〔宋〕邢昺疏:《尔雅注疏》卷七《释地》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第2616页,中华书局,1980年。

[51]〔汉〕许慎撰,〔清〕段玉裁注:《说文解字注》,第284页,上海古籍出版社,1988年。

[52]谢志勇:《〈左传〉中“祭祀”的文化考察》,《鸡西大学学报》2009年第2期。

[53]〔汉〕郑玄注,〔唐〕孔颖达疏:《礼记正义》卷二六《郊特牲》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第1452页。文中所引《礼记》相关内容均出自此书,以下不再另注。

[54]〔汉〕孔安国传,〔唐〕孔颖达等疏:《尚书正义》卷一一《周书·泰誓下》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第182页。

[55]〔清〕王聘珍撰,王文锦点校:《大戴礼记解诂》卷一《礼三本》,第17页,中华书局,1983年。

[56]敖天照:《四川广汉三星堆博物馆、广汉市文物管理所采集文物》,三星堆研究院、三星堆博物馆编著:《三星堆研究》第4辑,第119页,巴蜀书社,2014年。

[57]敖天照:《三星堆文化遗址出土的几件商代青铜器》,《文物》2008年第7期。

[58]敖天照:《四川广汉三星堆博物馆、广汉市文物管理所采集文物》,三星堆研究院、三星堆博物馆编著:《三星堆研究》第4辑,第118~119页。

[59]同[57]。

[60]〔汉〕郑玄注,〔唐〕贾公彦疏:《周礼注疏》卷一八《春官宗伯·大宗伯》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第758页。

[61]〔汉〕毛亨传,〔汉〕郑玄笺,〔唐〕孔颖达疏:《毛诗正义》卷九《小雅·鹿鸣之什·天保》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第412页。

[62]〔晋〕郭璞注,〔宋〕邢昺疏:《尔雅注疏》卷六《释天》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第2609页。

[63]〔汉〕公羊寿传,〔汉〕何休解诂,〔唐〕徐彦疏:《春秋公羊传注疏》卷五《桓公八年》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第2218页。

[64]陈筱芳:《春秋宗庙祭祀以及庙与寝的区别》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2006年第11期。

[65]〔汉〕孔安国传,〔唐〕孔颖达等疏:《尚书正义》卷八《商书·伊训》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第162页。

[66]《史记》卷二六《历书》,第1497页,中华书局,2013年。

[67]〔清〕苏舆撰,钟哲点校:《春秋繁露义证》卷一五《四祭》,第407页,中华书局,1992年。

[68]《礼记·祭统》也有类似的记载,“凡祭有四时,春祭曰礿,夏祭曰禘,秋祭曰尝,冬祭曰烝”。

[69]上海博物馆商周青铜器铭文选编写组:《商周青铜器铭文选》,第34、40页,文物出版社,1986年。

[70]孙华:《三星堆器物坑文物丛考》,《四川盆地的青铜时代》,第243~245页,科学出版社,2000年。

[71]〔汉〕孔安国传,〔唐〕孔颖达等疏:《尚书正义》卷一三《周书·大诰》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第199页。

[72]〔汉〕毛亨传,〔汉〕郑玄笺,〔唐〕孔颖达疏:《毛诗正义》卷一一《小雅·鸿雁之什·斯干》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第436页。

[73]同[19]。

[74]〔汉〕孔安国传,〔唐〕孔颖达等疏:《尚书正义》卷三《虞书·舜典》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第126页。

[75]〔汉〕郑玄注,〔唐〕贾公彦疏:《周礼注疏》卷一九《春官宗伯·小宗伯》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第766页。

[76]〔汉〕郑玄注,〔唐〕贾公彦疏:《周礼注疏》卷一三《地官司徒·封人》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第723页。

[77]〔汉〕公羊寿传,〔汉〕何休解诂,〔唐〕徐彦疏:《春秋公羊传注疏》卷一二《僖公三十一年》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第2263页。

[78]万娇、雷雨:《桂圆桥遗址与成都平原新石器文化发展脉络》,《文物》2013年第9期。

[79]四川省文物考古研究所三星堆遗址工作站:《四川广汉市三星堆遗址仁胜村土坑墓》,《考古》2004年第10期。

[80]李伯谦:《三星堆遗址:新发现、新成果、新认识》,《华夏文明》2016年第9期。

[81]四川省文物管理委员会:《成都羊子山土台遗址清理报告》,《考古学报》1957年第4期。