论民族团结中情感团结的实现路径

□张敏

(1.中央民族大学 民族学与社会学学院,北京 100081;2.新疆社会科学院 社会学研究所,新疆 乌鲁木齐 830011)

一、问题的提出

情感作为构建个体与共同体关系的重要维度,因长期被视为“非理性”而不受重视。从柏拉图至黑格尔,古典哲学思想认为唯有理性价值取向,才能将人带离蒙昧,走上真理之路。但尊崇理性至上的原则并未让人类社会摆脱发展危机,反而逐渐出现了诸如工具理性、功利主义等弊端。对绝对理性的质疑让寻找新道路的人们将目光投向富于感性色彩的情感。情感本身具有的社会公共功能不仅可以从宏观层面帮助民众完成对国家由私到公的情感体认,更能从微观层面反映民众日常生活中的真实情感需求。自新中国成立以来,中国共产党始终把民族团结视为民族工作的根基,将维护国家统一和民族团结作为各族人民的最高利益。党的二十大报告指出:“以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路,坚持和完善民族区域自治制度,加强和改进党的民族工作,全面推进民族团结进步事业。”[1]情感之维作为人与人、人与集体之间重要的联结纽带,可以帮助人们从深层次结构上认识民族团结中的共有情感意愿以及人类普世的向善关怀。

目前有关民族团结的研究很多,诸多学者从政治、经济、文化、社会等维度对如何促进民族团结事业作出解读,但很少有学者从情感角度解析在实现团结目标中情感所扮演的角色以及团结情感的产生路径。现代性带来的巨大社会变革中,人们习惯性认为情感的产生是暂时的、脆弱的、突生的以及容易消逝的,但在团结概念中,个体的福祉有赖于集体合作,共同体作为团结意义的构成主体,在道德—实践层面更为强调社会和谐与一致感,有益于团结环境的情感呈现出长期性、包容性、稳定性和再生性的特征。具体到民族团结中的情感团结,其发生逻辑表现为在各民族长期的交往交流交融中,各民族团结发展进步的情感纽带维系着整个中华民族,在悠久的历史长河中镌刻着深厚的共有文化基因。带有浓厚情感依恋的民族团结关系从各民族的实际情感需求出发,满足各民族自我发展和构筑中华民族共同体的心理诉求。研究民族团结中情感团结的生成路径,对于促进推动民族团结进步事业,形成追求认同、增进共同、彰显大同的价值目标,巩固中华民族共同体思想基础意义重大。

二、情感团结的概念解析及相关文献评述

在学科分类中,心理学侧重个体的情感状态,民族学与社会学倾向于将人置于一定的时间和空间中,研究社会结构和文化如何影响个体情感的萌发与变化。本研究吸收文化社会学和社会心理学的观点,结合中国特色民族学发展语境,梳理民族团结与情感团结之间的逻辑关系与内涵实质。

(一)什么是民族团结

虽然“团结”一词频繁出现于社会政治和经济生活中,但却很难说清楚它的全部内涵。“团结”(solidarity)一词脱胎于法国大革命三个旗帜性口号“自由、平等、博爱”中的“博爱”概念,因此“团结”概念有两个重要源头:希腊的公民友爱(philia)和基督教的普遍之爱(agape)。这时的团结更多体现为一种能够超越社会阶级、经济地位差异的兄弟般情谊的社会理想。孔德(August Comte)、涂尔干(Émile Durkheim)等古典社会学家侧重从广义层面将团结视为秩序与整合。罗尔斯(John Bordley Rawls)的《正义论》则将人们对团结的聚焦投放于个体微观层面,在探讨如何建构一套道德上值得追求、实践中可以操作的正义原则时,“团结”作为能实现社会良序并能让身在其中的个体为共同体做出牺牲的理论,其价值得以凸显。在当代社会的各种运动中,团结成为维系统一共同体的前提条件,哈贝马斯(Jürgen Habermas)从民族国家层面出发,将团结概念置于当代道德哲学的显要位置,认为是“道德关注把正义与团结联系了起来。所谓平等对待,是指平等对待每一个人,虽然他们各有不同,但都意识到了他们的共同属性”[2](p32-52)。从对团结理念的考察,我们可以看出近代西方语境中的团结偏重于道德层面的社会团结或是公民团结,学者们普遍将团结视为社会实体之间的一种假定性的关系模式。

因对“民族”概念的认知不同,西方社会多以族群团结或者种族团结作为研究重心,其研究对象通常是具有相同经历、诉求和文化背景的群体。而中国的民族团结是一种具有中国特色的概念,它更强调政治团结,并以维护祖国统一为目标。要对“民族团结”概念有清晰的认识,必须将其置于中国特色社会主义话语体系中加以阐释和理解。新民主主义革命时期,在反帝反封建的时代背景下“建立以工农联盟为基础的、占全民族人口绝大多数的广泛统一战线”[3]是当时各族人民的共同选择。“联合”(unity)一词跨越了阶级与剥削压迫,伴随着《共产党宣言》“全世界无产者,联合起来”的口号成为我党民族政策实践的关键词汇。随着新民主主义革命进程的推动,“团结一切可以团结的力量”成为我党推进民族政策的行动准则,“联合”让位于更具紧密性和情感亲密性的“团结”。抗日战争时期,在洛川会议上毛泽东开创性地提出“抗日的民族团结”,中国共产党“团结起来,一致对外”的核心主张明晰表现为“民族团结”。进入社会主义革命时期,“团结”更多呈现出维护国家统一的合作性意涵。在我国的宪法中,“民族团结”是一个独特概念,宪法中明确提出:“中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。”对团结的理解强调:“我们要和各民族讲团结,不论大的民族、小的民族都要团结。……只要是中国人,不分民族,凡是反对帝国主义、主张爱国和团结的,我们都要和他们团结。”[4]具有中国特色的民族区域自治制度作为一项基本政治制度,也成为实现和促进民族团结工作的重要制度保障。随着我国经济社会的快速发展,各民族之间的交往交流交融围绕民族团结进步事业展开,最终形成平等团结互助和谐的新型社会主义民族关系。

(二)民族团结中的情感团结

虽然东西方社会对民族团结概念的理解不同,但团结源于主观情感的认识无可争议,团结中所蕴含的情感联结也得到了肯定与赞许。团结被约翰·保罗二世(John PaulⅡ)提升为天主教社会教义的核心原则之一,并将四海之内的天主教徒视为一个相互依赖的大家庭。其后的阿尔提艾罗·斯皮内利(Altiero Spinelli)、让·莫内(Jean Monnet)和罗伯特·舒曼(Robert Schuman)等欧洲学者也深受天主教教义的影响,将团结视为行动者内心对于其他的个体或所属群体的一种情感性纽带,认为可以用情感团结来实现普世之爱[5](p60-75)。劳伦斯·王尔德(Lawrence Wilde)认为团结从本质上看是共同体成员之间以共情为基础的同情感与责任感[6](p193)。在全球化浪潮之中,虽然社会发展多以利益为首,在制度中排斥情感,但也正是这种现状让人们更加渴望团结。朱迪·迪安(Jodi Dean)与布鲁克霍斯特(Hauke Brunkhorst)认为现代团结不仅是一种团结理想,虽然情感上的归属感、一体感和协同感更容易在小的共同体内产生,但现代民族国家之间形成的类似欧盟这样的超国家政治单位也可以让团结成为可能[7](p17-28)[8](p61-76)。

既然共同体实现团结的核心要义是共同的情感,那么对民族团结中情感的深入挖掘就显得尤为热切与重要[9](p70-76)。对于当今的中国民众来说,从情感上自觉维护“民族团结”已成为内化于心、外化于行的日常生活实践。2015年,习近平总书记在会见基层民族团结优秀代表时就民族团结中的情感团结有一段经典论述:“民族团结就是各族人民的生命线。船的力量在帆上,人的力量在心上。做民族团结重在交心,将心比心、以心换心。各民族同胞要手足相亲、守望相助,共同维护民族团结、国家统一。”[10]全国各族人民密切交往、相互依存、享有权利的同时,应承担相应的义务。“民族团结”的宪法性要求最终转化为“各民族公民个人的一种美德,一种态度,一种意识,一种爱国主义观念”[11](p384)。民族团结丰富的政治意涵以最贴近民众的民族团结进步事业为抓手,从具体事情做起,各族群众得以在来来往往、说说唱唱、聊聊聚聚中融洽感情、加深情谊,用实际行动践行着活动“活”、融情“深”。

三、民族团结构建中情感团结的实现路径

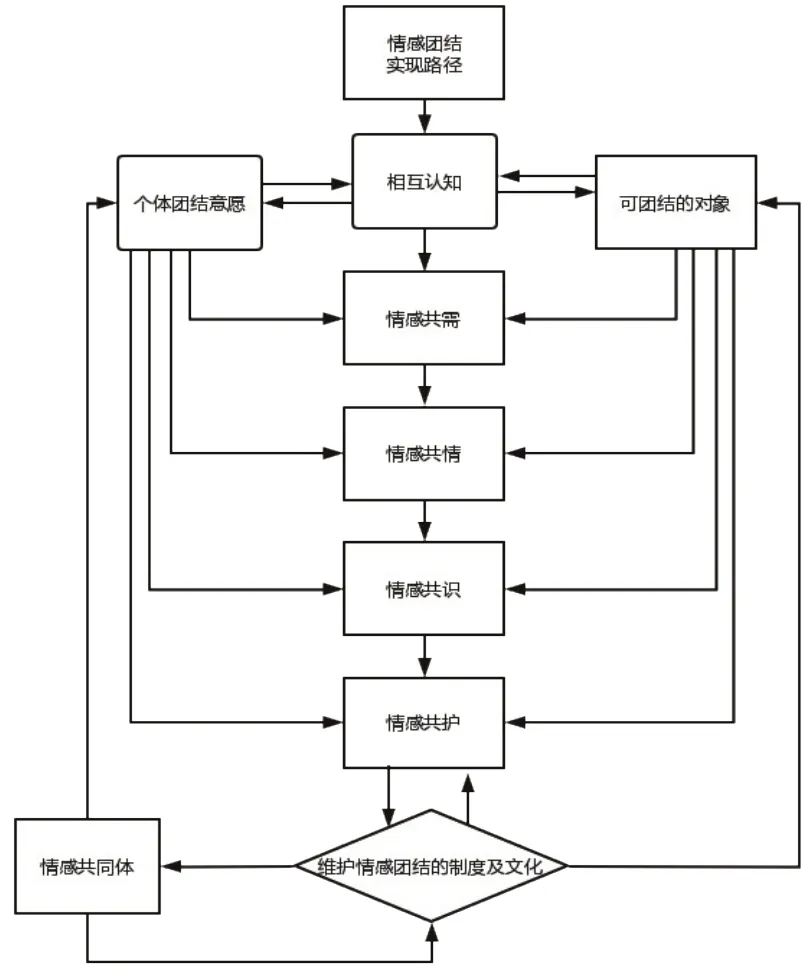

从本质上看,情感表示的是一种需求,个体层面的情感团结需求如何走向社会层面,重在找寻共同需求,即在共同体中挖掘普遍共同点,找到个体与可团结对象的共同点。中华民族共同体作为多元一体的发展共同体,即便有许多存在差异的族群,但共同体这个坚实核心从未改变,共同体内含的集体意识与团结情感从未改变。中国特色的民族团结进步事业作为维护民族团结的政策制度和先进文化,不仅能达到各民族利益与情感的协调,更能给个体以充分展示个性的平台,通过民族团结实践,最终实现美好生活(见图1)。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,在把握铸牢中华民族共同体意识这一主线上,我们需遵循从个体需求到集体共识的逻辑,沿着共需—共情—共识—共护这一逐层递进的情感团结路径,向构建团结稳定的中华民族情感共同体目标迈进。

图1:实现情感团结路径图析

(一)情感共需:稳定与团结

需求层次理论中,马斯洛将人的需求从低到高划分为五个梯次:生理需求、安全需求、情感与归属需求、尊重需求和自我实现需求。生存作为第一需求是人类最基本、最重要的需求。在个体得以作为生命体存活后,紧随其后的就是对安全的需求。安全概念含义繁复,包括“安全、稳定、依赖、免受恐吓、焦躁和混乱的折磨,对体制、秩序、法律、界限的需要;对于保护者实力的要求,等等”[12](p40)。

从古至今,个体始终都在寻求内心的稳定性与确定性。儒家经典《大学》有言:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”(《礼记·大学》)中国文化的传统基因指向“安身”与“安心”,整体社会文化结构导向“安定团结”与“天下太平”。这种对“超稳定体系”的意义追求成为中国历代王朝更迭从动乱走向团结稳定的最大动因。钱穆认为在国人共有的人伦与情感关系场域之中,单薄的个体会产生“和合性”,行动上表现为“团结”倾向[13](p27)。国人倾向于在求同存异的基础上,实现人与人之间的“和睦感”,借由团结一心走向天下太平。这种“天下—国—家—身”的情感构建模式正好契合边疆地区重视家庭、部落、宗亲的传统绿洲农耕文化和草原游牧文化的情感需求。传统绿洲农耕文化因绿洲经济的脆弱性,个体很难抵御自然风险,故而特别强调家庭、家族乃至整个村庄的团结协作以应对一切可能引发争执的内忧外患。草原游牧文化在更广阔的区域空间中需不停地放牧、转场、抵御天灾人祸,更是需要整个家族、部落的全力以赴。以团结寻安定的需求已成为中华各族人民融入血骨的共同情感基因。

当今世界正处于动荡变革期,在急速发展的社会洪流中,有学者用“液态流动”[14](p3-19)概念描述现代社会的实践和互动,个体、社群、社会像液体一样拥挤快速地流动,表现出不安全性、不稳定性和不确定性,故而人们对安全的渴望更为迫切。情感与个人安全感的正相关性被极大加强,人们迫切需要通过建立新的团结,构建新的共同体来抵御外界的风险,这一普遍的社会需求也是推进民族团结事业的宏观社会背景。

(二)情感共情:建立情感联结

在解决了基础安全感需求后,个体得以继续向情感与归属需求方向迈进。人类处于一定的社会关系中,势必会寻求集体构建和情感归属,共情使得集体构建中的交往交流成为可能。柯林斯(Randall Collins)认为,共情最大的意义在于能促进团体的内部合作[15](p124-132)。从社会结构层面来看,带有不同个性的个体在互动交往中,彼此的注意力会集中在同样的事情上,由情感贯穿的交流沟通会在共同关注的事情上达成团结或相互理解,进而导向社会团结。

孟子讲“恻隐之心,人皆有之”(《孟子·梁惠王上》),他认为共情是人类天性的一部分,善性的普遍呈现绝非仅依靠具体某一个人的突出德行,而是有赖于人人所具的善性良心。基于这种同善之心,社会集群的能动性和团结性就在共情的根基上发展起来。儒家伦理指出“道德不在于外在的强加义务、命令或律则般的普遍性规范,而是在于和源自原初生活中人心的感受和感动”[16](p46)。在道德基础上建立起来的共有关系,撇开了对物质利益的计较,呈现为德性根基上的共有情感,继而催生出一种发自心灵深处的深沉认同文化氛围,促使道德情感向更为真挚、绵长、厚重的方向发展,而后迸发出更为稳定、强劲的集群内聚力。共情这种不经由人为的政治构建,因其运作机制不受国家权力更迭的影响而极具历史穿透力和解释力。

近代以来,每至内忧外患之时,中华民族的团结精神就会超越民族、宗教、语言和文化使各族人民达到心灵共振。如抗日战争期间,各族群众开展了多种形式的救亡活动,充分显示出中华民族共抗外辱的巨大凝聚力。新中国成立后,经过70多年的团结奋进,各民族在彼此尊重、平等互助中,从落后走向繁荣富强。在民族团结的情感构建中,“社会秩序与政治秩序的人己勾连就此建立起来:人伦情感的社会组织效用潜蛰于日常人情之中,而国家认同建构也在潜移默化中得以成就”[17](p42-61)。

(三)情感共识:实现情感认同

认识到民族团结中的共情对良序社会运行的重要性后,人们寻求团结的希望会被主观放大,对中华民族共同体集结出的强大凝聚力和生命力会产生慕强尊崇和情感认同,继而对共同体团结达成情感共识。拉比诺维茨(D.Rabinowitz)从心理层面出发,解释“情感认同”与“一系列积极的内涵有关,包括紧密团结、亲和熟稔、意图相仿、价值一致以及共享的认同感”[18](p369)。这种深入人心的情感认同,能够保持根本性的团结。

中华民族五千多年的文明史在保证本民族的同一性和长时段的延续性时,对其他民族具有强烈的辐射带动教化意义。西域都护府开启对广袤西域的治理后,汉语言、文字作为官方通用语言得到广泛传播,以儒学为核心的汉文化典籍被研习不辍;历法和货币也统一遵从汉室版本;汉朝的典章、制度、音乐、礼仪等传入西域;丝绸之路再次繁荣,西域与中原人口播迁成为常态。虽然西域始终保留着独特的地方性文化,但从其缘起已打上深厚的中华文化印记,就此多元一体文化格局雏形初现。华夷统一历史主基调下的中华文化始终是各民族的情感归宿与精神家园。文化上的亲密性为中华文化与各民族文化这两个面向提供了相互介入、相互转换的空间,也在情感的联结沟通和彼此印证中形成了一种对本源性身份以及民族国家的情感认同。

“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”是对不同民族文化差异性存在的最佳诠释。各民族在社会生产生活中保有的自身特点,主要表现为风俗习惯、饮食服饰、文化艺术等具体的生存样态,这种差异绝非跨越中华民族、国家和文化本质认同上的差异,不能笼统地将生存样态实践层面的差异性与情感归属层面的共同性放在一个层面上解读。多维度的情感共识之中“既要有各民族的小认同,也要有民族之间的相互认同,更要有中华民族的大认同”[19](p392)。

(四)情感共护:情感经营与维护

民族工作做得好不好,关键就看民族团结。民族团结的成效如何,关键就在情感维护。从历史经验和现实实践来看,团结不应该被看成是要达到其他目标的手段,而应被看作是人的一种情感需求和目的,想要实现这一目的,离不开制度层面和文化层面的情感共护。新形势下社会主要矛盾已转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,物质发展已不足以满足人民对美好生活的期待。对“美”与“好”的向往,不仅体现在生产建设方面,关照心灵、关怀精神家园、关切共善秩序已成为新的时代需求。

美好生活概念的提出让人们对物质文化的追求上升到马斯洛的最高层次,实现个体的情感需求成为通往美好生活的必由之路。玛莎·纳斯鲍姆(Martha Nussbaum)将情感对社会的影响分为好情感和坏情感[20]。好情感可以促进达成社会整体目标,实现社会稳定有序;坏情感则会破坏社会目标,引发分裂。好的情感具有维系力、推动力和防御力,能带动更多人认同更普遍的善,以此来对冲分裂和暴力。人们爱护好的社会制度、政治原则和向善文化,推动达成良序政治目标,并愿意为实现这一目标做出牺牲以抑制坏情感的蔓延。当社会秩序遭到挑战时,民众会选择共同维护情感团结,情感团结继而上升为保护社会秩序、化解各类风险挑战的思想保证。

2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》。在此文件中,习近平总书记强调“适应新时代发展历史方位,以各族群众为主体,以铸牢中华民族共同体意识为根本方向,以加强各民族交往交流交融为根本途径,全面深入持久开展民族团结进步创建工作,是推进民族团结进步事业发展的必然要求,也是实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求”[21]。民族团结情感的经营与维护,已经充分体现在我国的制度建设和文化建设之中,超越了狭隘的个体认知,跳出局部,让情感从私人领域迈向公共领域,进而形成一种可以跨越时空、民族、个体意义的带有政治意涵的“国族化”共同体思想基础。在实际工作中,各级政府也将维护民族情感团结的好制度、发扬民族团结优秀文化视为己任,思想观念的与时俱进与工作方法的推陈出新,得以让每一位国人都感受到情感浸润并成长为民族团结的拥护者与践行者。

四、民族团结情感建设中的挑战与反思

当下中华民族复兴伟业正处关键阶段,复杂的地缘环境也决定了中华民族在发展壮大的过程中,遇到的阻力和压力会越来越大,前进的道路很难一帆风顺。这要求我们必须以更积极的心态深入挖掘中华民族共同体的精神特质和情感属性,不断培育生成新的团结要素,凝聚激励共识,打造更具韧性、日常性、生长性和广泛性的情感共同体。

(一)提高抵御风险能力,打造更具韧性的情感团结

在流动的现代性中,各种社会关系充满矛盾和张力,稍有搅动就有可能演变为风险事件。在一些偏远边疆地区,部分由传统农业向现代工业转型的少数民族群众面临转型困境。我们需要用更具包容性的心态关怀他们,倾听他们的情感需求,通过实践参与激发与培养情感团结,让维护民族团结从浅层次的情感共情向深层次的中华民族情感共情持久转化,沉淀为“知行合一”的中华民族共同体意识。这种内化于心的情感共识轻巧灵动,富有弹性,会像竹子一般让民族团结情感始终保持柔韧度,做到柔中带刚、坚而不摧。在风险发生时,要冷静地从科学管理出发,分类分层地柔性分解风险事件,快速占领舆论高地,用积极情感去规制、化解消极情感,激浊扬清,营造风清气正、积极向善的共善价值规范,提高抵御风险的能力。

(二)践行全方位情感团结浸润,培育更为日常性的情感团结

民族团结、中华民族共同体意识并非一种精英主义的意识形态,也不可能总是处于“高悬”状态。在当下的宣传话语体系中,民族、国家、世界等宏大叙述中的“团结”概念距离普通人的日常生活依然太远。国家层面对中华民族共同体意识的构建需与微观的日常生活相匹配才能在有机团结之中生成良性社会秩序,并用以支撑起民族团结的立体支架。在民族团结情感实践中,可以借鉴吸收共情理论内涵,从最根本的日常生活领域入手,以共情为中介,通过民族团结互助日常实践,激活团结因子,培育更为生活化的情感共识能力;创设更多稳定的共情场域,为全方位的立体融情提供足够的时间和空间,用于正向情感积累和观念意识沉淀,在润物细无声之中,借由生活情感实践,提供源源不断的团结稳定内生性动力。

(三)警惕消解民族团结概念,构建更具生长性的情感团结

在快速发展的社会转型期,难免会产生各种新冲突和新问题,这是任何一个社会都无法避免的。个体无法适应急剧的社会变革时,可能会产生消极情感,若不加以干涉就会导致消极情感的蔓延,甚至于动摇瓦解共同体意识。因此需要特别关注共同体情感的走向,当出现分歧时,要及时开展情感疏导工作,努力消解诸如冷漠、怨恨、焦虑等消极社会情感,不要让民众丧失希望,要让他们对美好生活始终抱有美好期许。各民族的精神家园有了安定归属,就能在具体实践中催生出爱国情感、文化自信、历史认同、制度肯定以及家国情怀。我们的党和政府要有提供情感价值的能力和有效资源,要更加重视各族人民心灵深处的情感需求,并积极回应这些情感诉求,通过各种融情活动搭建完整、牢固、积极向上的情感链条。如在重大节日通过庆祝活动激发各族群众的自豪感与爱国情感;通过石榴籽这种具体可感的象征物,来加强各民族之间的亲密关系,消除彼此的隔阂与排斥等。唯有持续构建巩固各民族共有的精神家园,长期积累正向情感能量,才能不断提高各民族的共情能力,才会构建出更具生长性的民族团结情感。

(四)认清团结事业长期性,凝聚更广泛的情感团结

时代在变,中国在变,世界也在变。想要屹立于世界民族之林,要对国内外复杂多变的社会形势有深刻、清晰的认识。毛泽东曾讲过:“以斗争求团结则团结存,以退让求团结则团结亡。”[22](p745)这两项事业此消彼长,民族团结工作稍有放松懈怠,便有可能被敌对势力钻空子。目前许多基层领导干部对民族团结和铸牢中华民族共同体意识工作的认识和理解依然机械地停留在“为了团结而制造团结”的层面上,缺乏对民族团结更深层次和长远的认识。所谓“备豫不虞,为国常道”,在新媒体时代的复杂社会中,民族工作需要彻底消除思想上的陈旧观念和浮躁情绪,力戒患得患失,做表面工作。我们要充分认识民族团结进步事业的长期性、复杂性和紧迫性,唯有找准问题,破解难题,统一思想认识,保持长期斗争心态,才能掌握工作的主动权。要继续推动民族团结的各项事业往实里走,往细里走,往心里走,凝聚起更为广泛的情感共识,画出最大的“同心圆”,才能真正实现各民族大团结。

五、结语

通过对当前语境下民族团结内涵中团结情感生成的剖析,可以更加清晰地看到团结情感不仅是铸牢中华民族共同体意识的黏合剂和动力源泉,更能加快促进中华民族共同体意识从自在走向自觉。团结情感作为一种最真实且具有普遍意义的心理认知,是中华各族儿女共同心理特质的彰显。无论是在传统文明时期还是日新月异的现代化进程中,个体对团结稳定的追寻从未变过;人们在共同体中寻求集体构建和共情的共同意愿从未变过;对中华民族共同体集结出强大凝聚力和生命力的情感认同从未变过;各族群众对维护民族团结共同走向美好生活的情感期许从未变过。美好生活不仅取决于丰富的物质保障,更是一种深层次的主观意识感受。我们的党和政府要有提供情感价值的能力和有效资源,要更加重视各族人民心灵深处的情感需求,并积极回应这些情感诉求,通过各种融情活动搭建完整、牢固、积极向上的情感链条,沿着“共需—共情—共识—共护”的团结情感发生路径,守护中华民族共同体,铸牢中华民族共同体意识。唯有如此,人心才会在我,团结才会有我,稳定才会向我。