在大革命的洪流中

传承红色文化,赓续红色血脉。2022年11月9日,徐小岩中将向鄂豫皖苏区首府革命博物馆,捐赠了父亲徐向前元帅的珍贵文物及相关书籍影像资料。

文物承载历史,精神鼓舞后人。本文是徐小岩为纪念父亲徐向前诞辰120周年写下的怀念文章,记述了徐向前从一个热血青年成长为坚定的共产主义者的奋斗历程。文字平实却情真意切,呈现出一位勤勉好学、信念弥坚的老一辈革命家的伟大形象。

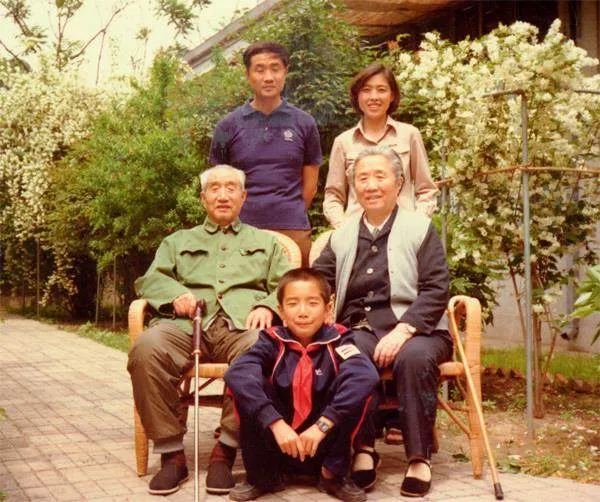

2021年,父亲徐向前诞辰120周年。中秋节,正巧也是父亲离开我们31年的日子。这天,我和妻子彦彦在父亲的画像前,摆放了洁白的花朵。晚上,在皎洁的月光下,我们回忆起父亲的点点滴滴。

小荷才露尖尖角

父亲于1901年出生在今山西省五台县永安村。永安村是个有百年历史的大村落,有几百户人家,至今还保留有戏台、祠堂等建筑。徐姓是村里的大姓,人口约占全村三分之二。

我的爷爷叫徐懋淮,不到20岁就考取了秀才。当时家境已经不好,爷爷就以教书为生。为了维持一家人的生计,他要到“口外”(今内蒙古和林格尔县和凉城县一带)去教书,家中主要由我奶奶操持。我奶奶淳朴、善良、勤俭节约的品质默默影响着孩子们。为了地里多打粮食,父亲兄弟俩每天一大早就要到永安村前的一条车马人行大道上拾粪。北方冬天的五更时分是最冷的,拾粪回来,父亲的手脚都冻僵了。尽管心疼,可是奶奶还是坚持让他每天清晨去拾粪,这就养成了父亲坚强、克服困难的品质。

当时,农民家庭不仅要种地,还要会编制各种盛器、家具。父亲的手很巧,编制的篮子美观、耐用。在父亲已经成为红四方面军的总指挥后,家里还在用他编制的篮子。奶奶常常看着那个篮子,留下思念儿子的眼泪。自己动手、亲力亲为的习惯伴随了父亲的一生,我们儿时的小板凳也是父亲自己做的。我上小学时比较调皮,衣服的扣子经常一个星期(小学是寄宿制,周六回家)就掉光了,后来父亲亲手给我缝,缝得特别结实,扣子碎成半个了还在衣服上。我的母亲用的拐棍,也是父亲亲手改造过的,这支拐棍一直伴随母亲到她去世。

爷爷十分注重孩子的学习教育,爷爷通过《百家姓》《千字文》等,教年幼的孩子识字,而且要求孩子每天写“仿”,写得不认真就要被打手心。父亲一手刚劲挺拔有些颜体风格的毛笔字,就是那时练下的童子功。

10岁被送到私塾读书时,父亲才有了学名——徐象谦。当时,社会变革还很少触及到山西偏远的山村,所幸的是,在革命浪潮的推动下,附近的东冶镇办起了一个完全有别于私塾的新学堂——沱阳高等小学校。这所小学教授新的科学知识,课程有语文、算术、历史、地理、格致(物理)、修身,还有英文。父亲12岁时转入这所小学,这里教授的科学文化知识开阔了他的眼界,使他第一次知道了世界之大。

父亲努力地吸收着新鲜的科学文化知识。进入沱阳小学的第二个寒假,爷爷从外地回来了。一天,爷爷要父亲写作文,这是爷爷检查学习成绩常用的方法。在沱阳小学,父亲的语文成绩一直很好,所以很有信心地写了一篇作文,不料却不中爷爷的意。因为爷爷习惯用八股文的规范来看文章,不合这种规范就不是好文章。爷爷皱着眉头对父亲说:“你这文章越来越差,看来不能再叫你到东冶上小学了,在那里学下去,作文成法都要忘光了。”父亲再三请求,还是被爷爷送回去读私塾了。

立下救国救民志

1917年,因为家里的经济状况越来越差,失学的父亲到河北阜平的一家书店当店员,以补贴家用。这个书店实际上还经营各类杂货,店里除了《三国演义》《西游记》等小说外,还有《史记》《汉书》《孙子》等书籍。父亲十分高兴能读到这么多书。店主认为晚上看书费灯油,就不许父亲晚上看书,父亲只好抓紧一切空闲时间读书。

父亲当店员这段时间,通过刻苦读书学习,增长了知识,也萌生了要忠贞报国、行侠仗义、为民除害的价值观。

1919年春,18岁的父亲从哥哥那里获知山西太原的国民师范学校招生,而且是官费,他就离开店铺来到太原,并顺利考取了国民师范学校速成班。这所学校是阎锡山创办的,基本上是西式教育。在这里,父亲较完整地接受了现代科学教育。阎锡山创办这所学校的目的是巩固其在山西的统治,所以学校也具有准军事性。通过学习和训练,父亲具备了基本的军事知识。

父亲在太原学习期间,五四运动爆发,革命浪潮席卷全国。在五四运动的影响下,父亲产生更加强烈的改造不合理社会,强国救民,使中华民族自立于世界民族之林的愿望。

两年的学习生活结束后,父亲成为了一名小学教员。从学生到教员,让他意识到了自己对社会启蒙的责任。在教学中,他经常向孩子们讲述一些当时世界上发生的大事件,如鸦片战争、太平天国、义和团运动、辛亥革命,以及《南京条约》、巴黎和会等。通过讲述这些大事件,他向孩子们灌输了改造不合理的社会、富民强国的道理。父亲讲的这些内容被守旧的校长知道了,就出面干涉。父亲据理力争,问校长为何不许讲这些。校长答不上来,没过多久,父亲就被辞退了。这让父亲进一步认识到,当时中国守旧势力的顽固,也更增强了父亲改革不合理社会的愿望。

在大革命的浪潮里

失业后,23岁的父亲又一次站在人生的十字路口。他抱着救国救民的理想,面对的却是军阀混战、民不聊生的局面。这让他和许多同时代的爱国知识青年一样,感到迷茫彷徨。这时,父亲又从哥哥那里得知黄埔陆军军官学校(黄埔军校)招生的消息,在哥哥朋友的推荐下,父亲与几个志同道合的同乡赶往上海,参加考试。

1924年3月中旬,父亲和同伴们在上海参加了初试,并全部通过。招生委员会给大家发了10多块钱,作为去广东广州复试的路费。

到广州后,父亲一边准备复试,一边积极了解有关革命的消息、学习革命的理论。关于复试,父亲还有一段有趣的记忆:复试是在广东高等师范学校进行的,政治试题不难,加上之前也从报纸上看了一些文章,记了些术语,考得不错。作文更是他拿手的,一气呵成。但数学考试却遇到了麻烦,他们十几个人都没有考好。考完不知道命运如何,有人说考不上就“卖猪仔”,到国外去闯一闯。正当大家心神不定时,通知下来了,十几个山西考生全部被录取。

黄埔军校初期,各种思潮都很活跃。新三民主义、十月革命、共产主义思想的书都在书亭摆着,随时可以购买。《黄埔潮》和《黄埔月刊》是军校中发行量和影响力最大的两份刊物。父亲很喜欢肖楚女的文章,认为他文笔流畅、观点犀利、逻辑严密。父亲与蒋先云同在一队,且在同一宿舍,所以受他的影响很大。父亲在回忆蒋先云同志时,称他是自己的“良师益友”。在蒋先云的带动下,父亲和一队多数学员都加入了“青年军人联合会”。

当时,在共产国际的指导下,新生的中国共产党以共产党员加入国民党的方式同国民党合作,建立了联合战线。“国共合作”加快推进了中国民主革命的进程,使幼年的中国共产党迅速走上了更广阔的政治舞台。这些复杂而曲折的政治进程,年轻的父亲当时并不清楚。他怀着“一生一世都不存升官发财的心理,只知道做救国救民的事业”信念去学习、工作和战斗,还没有深刻认识到民主主义与共产主义的根本区别。在广州黄埔军校时期,父亲没有加入中国共产党。(一些影视作品把父亲描述为黄埔早期的共产党员是不符合事实的。)

黄埔军校学生不仅在学校中学习军事,更在战争中学习。1924年9月,父亲所在的黄埔军校一队,作为孙中山先生的卫队,到韶关担任警卫任务,这让父亲近距离接触到了孙中山和宋庆龄的革命活动。同年10月,父亲又参加了平定广州商团叛乱的战斗。1925年1月,毕业后留校的父亲参加了第一次东征,通过这次军事实践,父亲开始体会到,革命军人英勇无畏、不怕牺牲的战斗作风和劳苦大众对革命军的支持是革命战争的胜利之本。

第一次东征后,父亲被分配到河南安阳国民军第二军第六混成旅,先后担任教官、参谋和团副等职。父亲始终坚持黄埔军校的革命精神,每到一处都热情地向工人、农民和学生宣传革命的道理,支持他们的革命运动,为黄埔军校招收学生。仅在安阳一地,父亲就动员了几十名青年学生,前往广州投考黄埔军校。父亲对军阀部队的骄奢腐败及军阀混战给人民带来的巨大灾难有了深刻体会;对于什么是革命,什么是革命军人,也有了进一步的认识。第二军军长岳维峻志大才疏,指挥部队四处出击,部队内部派系林立、腐败不堪,父亲所在的第六混成旅,在灵丘一带被对手击溃,部队无人指挥,四处溃逃,父亲和几个同乡就离开这支部队,回到五台老家。

为共产主义事业奋斗终身

在老家住了个把星期后,父亲想约几个同乡一同回到革命队伍中去,但他们都有些心灰意冷了,于是父亲就一个人去了北平(今北京)。在北平,有人知道父亲是黄埔军校一期生,就介绍他到军阀部队任职,但父亲厌恶军阀部队的腐败,一一谢绝了。得知革命军已攻克武汉后,他就马上动身前往武汉。

1926年10月底,父亲到了武汉,见到了北伐军中的许多黄埔同学。经老同学介绍,父亲到南湖学兵团任指导员,不久又被分配到武汉军校。武汉军校的组织者、教员和学生很多都是共产党员、共青团员和国民党左派人士,政治总教官是恽代英同志。20世纪20年代的中国,正是各种思潮和主义自由碰撞出朵朵浪花的时期。父亲和他的黄埔同学或山西老乡经常聚会,讨论问题。在这些聚会中,大家谈理想,谈志向,谈对时局的看法,谈三民主义和共产主义、国民党和共产党的区别,在高谈阔论中争得面红耳赤。父亲言语不多,但是仔细倾听和认真思索着。为了系统了解共产主义,确定自己一生的奋斗道路,父亲还买了整整一大箱有关共产主义的书籍。父亲通过经历军阀军队与黄埔革命军的对比,通过长期的社会实践,通过这个时期认真学习和思考共产主义理论,通过与共产党员的思想交流,坚定地选择了共产主义道路。

1927年3月,正当国民党右派在磨刀霍霍,准备扑灭在中华大地上蓬勃发展的工农运动,中国革命处于危急之时,经韩秉欣和杨德奎介绍,上级批准,父亲正式加入了中国共产党。

1927年4月,蒋介石发动了“四·一二”反革命政变,在上海大肆屠杀共产党员和工人群众。在此影响下,武汉的形势也变得十分危急。

作为一名新的共产党员,父亲坚定地站在革命一边,在叶挺等同志的指挥下,他率部参加了对夏斗寅、杨森反动军队的战斗。这是父亲第一次以共产党员的身份领导部队,为挽救革命事业而奋斗。到了7月,“汪蒋合流”,大革命失败的局面已经无法挽回。为了保存革命骨干,党组织决定,把已经暴露身份的父亲调出武汉军校,到张发奎部队任职。父亲到张发奎部队任职不久,八一南昌起义爆发,中国共产党打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。张发奎的部队也开始“清党”,父亲随即离开,由中央军委派往广州。到广州后,父亲根据中共广东省委的安排,组织和训练工人赤卫队,准备发动广州起义。从此,父亲开始了长期的革命军事生涯,为建立和建设新中国奋斗终生!

(本文转载自2021年第11期《百年潮》杂志,有删节。徐小岩为原总装备部科委副主任,中将军衔)

编辑/李颖